हरिद्वार - तीर्थों का द्वार

हिमालय की धरोहर रहा हि...

हिमालय की धरोहर रहा हि...

गंगा नदी की सेहत बताने...

गंगा नदी की सेहत बताने...

उत्तराखंड का राज्य पक्...

उत्तराखंड का राज्य पक्...

प्रकृति का वरदान, कैसे...

प्रकृति का वरदान, कैसे...

हमारे आस पास मंडराती त...

हमारे आस पास मंडराती त...

कैसे हरिद्वार का राजाज...

कैसे हरिद्वार का राजाज...

उत्तराखंड की उड़ने वाली...

उत्तराखंड की उड़ने वाली...

कोशिकीय जीवन कैसे बन र...

कोशिकीय जीवन कैसे बन र...

अच्छी सेहत और सफ़ल रोजग...

अच्छी सेहत और सफ़ल रोजग...

क्या जीनोम एडिटिंग से...

क्या जीनोम एडिटिंग से...

महादेव की पूजा में शाम...

महादेव की पूजा में शाम...

हिमालय की गोद में उगने...

हिमालय की गोद में उगने...

हिमालय की धरोहर रहा हिम तेंदुआ अब हमारी ओर क्यों आ रहा है?

स्तनधारी

30-10-2025 09:10 AM

Haridwar-Hindi

"देवताओं के द्वार" हरिद्वार के निवासियों के लिए जंगली जानवरों की हलचल और इंसानी दुनिया का साथ कोई नई बात नहीं है। हमने कई वीडियो देखे हैं, कई कहानियाँ सुनी हैं - कैसे रात के अँधेरे में कोई तेंदुआ हमारी जानी-पहचानी गलियों में घुस आता है। यह हमें उस अनछुई जंगली दुनिया की याद दिलाता है जो हमारे घरों के ठीक बाहर साँस ले रही है।

हाल ही में शहर में एक सोते हुए कुत्ते पर तेंदुए के हमले और फिर कुत्तों के झुंड द्वारा की गई जवाबी लड़ाई की घटना इस बात का जीता-जागता प्रमाण है कि कैसे प्रकृति का उन्मुक्त रूप हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी के साथ-साथ मौजूद है। यह घटना, जो हमारे घरों के इतने करीब हुई, हमें एक बड़ी और भव्य कहानी की ओर ले जाती है। यह कहानी हमारे राज्य की ऊँची चोटियों पर, महान हिमालय के उस साम्राज्य में घटती है। यह कहानी है एक दूसरे, कहीं ज़्यादा मायावी शिकारी की - एक ऐसा जीव जो मिथकों और धुंध में लिपटा रहता है - हिम तेंदुआ।

बर्फीली चोटियों की ओर बढ़ने से पहले, आइए पहले स्तनधारी जीवों की विशाल और विविध दुनिया को समझते हैं। स्तनधारी (Mammals), जीवों का वह वर्ग है जिससे हम इंसान और हरिद्वार के तेंदुए ताल्लुक रखते हैं। यह वास्तव में एक असाधारण समूह है। इनकी पहचान अपने बच्चों को दूध पिलाने की क्षमता, गर्म खून, शरीर पर बाल या फर की उपस्थिति और एक जटिल मस्तिष्क से होती है। समंदर की गहराइयों में तैरती विशाल ब्लू व्हेल (Blue Whale) से लेकर सांझ के धुंधलके में उड़ते छोटे से भौंरा-चमगादड़ तक, स्तनधारी जीवों ने पृथ्वी के हर कोने पर अपना बसेरा बनाया है। वे बुद्धिमान और सामाजिक हैं, और उन्होंने इस ग्रह पर जीवन की दिशा को आकार दिया है। स्तनधारी जीवों की इसी विशाल दुनिया का हिस्सा है वह जीव, जो ऊँचे पहाड़ों की आत्मा का प्रतीक है “हिम तेंदुआ।”

"पहाड़ों का भूत" (Ghost of the Mountains) के नाम से मशहूर हिम तेंदुआ (पैंथेरा अनकिया) अद्भुत सुंदरता और रहस्य का प्रतीक है। इसका मोटा, धुएँ जैसे सलेटी रंग का फर, जिस पर गहरे धब्बों का पैटर्न होता है, इसे चट्टानी और बर्फ से ढकी ढलानों पर छिपने में पूरी मदद करता है। यह एक ऐसी बिल्ली है जो कड़ाके की ठंड के लिए ही बनी है। इसके बड़े, रोएँदार पंजे प्राकृतिक स्नोशू (snowshoes) का काम करते हैं, जो उसके वजन को फैलाकर उसे बर्फ में धँसने से रोकते हैं। शरीर जितनी ही लंबी और मोटी पूँछ खतरनाक चट्टानों पर संतुलन के लिए पतवार का काम करती है और कड़कड़ाती ठंड में शरीर से लिपटकर गर्मी भी देती है। यहाँ तक कि इसकी नाक भी खास तौर पर बनी है, जो बर्फीली हवा को फेफड़ों तक पहुँचने से पहले ही गर्म कर देती है।

हिम तेंदुआ अकेला रहने वाला जीव और एक मूक शिकारी है, जो हिमालय के विशाल, वीरान विस्तार में अपने शिकार-मुख्य रूप से भरल (नीली भेड़) और आइबेक्स (Ibex) - को दबे पाँव ढूँढता है। यह अपने पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वोच्च शिकारी है, जो ऊँचाई वाले क्षेत्रों की खाद्य श्रृंखला का नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी उपस्थिति ही एक स्वस्थ पहाड़ी वातावरण का संकेत मानी जाती है।

लेकिन यह शानदार जीव भी एक खामोश संकट का सामना कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने हिम तेंदुए को "असुरक्षित" (Vulnerable) की श्रेणी में सूचीबद्ध किया है। आज पूरी दुनिया के जंगलों में 10,000 से भी कम वयस्क हिम तेंदुए बचे हैं।

हिम तेंदुए के सामने मौजूद खतरे कई और जटिल हैं। इसकी खूबसूरत खाल और शरीर के अंगों के अवैध व्यापार के लिए किया जाने वाला अवैध शिकार आज भी एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। जैसे-जैसे इंसानी बस्तियाँ पहाड़ों की ओर फैल रही हैं, हिम तेंदुए का प्राकृतिक आवास भी सिकुड़ रहा है और टुकड़ों में बँट रहा है। इससे मानव-वन्यजीव संघर्ष में भी बढ़ोतरी हो रही है, जहाँ हिम तेंदुए के हाथों अपने मवेशी खोने वाले पशुपालक बदले की भावना से इन बड़ी बिल्लियों को मार देते हैं।

इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन का खतरा भी इन पर मंडरा रहा है। तापमान बढ़ने के कारण पेड़ों की कतार (tree line) पहाड़ों पर ऊपर की ओर खिसक रही है। इससे उन अल्पाइन घास के मैदानों का अतिक्रमण हो रहा है, जो हिम तेंदुए का पसंदीदा निवास स्थान हैं।

लेकिन इन चुनौतियों के बीच, आशा की एक किरण भी है, और यह किरण हमारे अपने राज्य उत्तराखंड से ही निकल रही है। भारत में हिम तेंदुए की आबादी पर हुए पहले व्यापक सर्वेक्षण में कुछ उत्साहजनक खबरें सामने आई हैं। साल 2019 से 2023 के बीच किए गए इस अध्ययन से अनुमान लगाया गया है कि भारत में 718 हिम तेंदुए हैं। इनमें से पूरे 124 हिम तेंदुए उत्तराखंड में हैं, जो हमारे राज्य को लद्दाख के बाद देश में इस दुर्लभ जीव की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला घर बनाता है।

यह सफलता राज्य के वन विभाग, वन्यजीव वैज्ञानिकों और स्थानीय समुदायों के समर्पित संरक्षण प्रयासों का सीधा प्रमाण है। इस सर्वेक्षण में हजारों किलोमीटर के दुर्गम इलाकों से गुजरना और सैकड़ों कैमरा ट्रैप (Camera Trap) लगाना शामिल था। इसने हमें हिम तेंदुए के वितरण और संख्या की एक नई और अधिक सटीक समझ दी है। इस अध्ययन में गंगोत्री नेशनल पार्क को इस प्रजाति के लिए एक महत्वपूर्ण गढ़ के रूप में पहचाना गया है, जो इस क्षेत्र के अन्य संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाला संरक्षण का एक अहम पड़ाव है।

लेकिन उत्तराखंड में हिम तेंदुए की कहानी में अब एक नया और हैरान करने वाला अध्याय जुड़ गया है। हाल के कुछ वर्षों में, अधिक ऊँचाई पर रहने वाले इन ज़बरदस्त शिकारियों को पहले के मुकाबले काफी कम ऊँचाई पर देखा गया है। साल 2020 में, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व (Nanda Devi Biosphere Reserve) में एक हिम तेंदुए को 10,000 फीट की ऊँचाई पर देखा गया था। इसके अगले ही साल, फूलों की घाटी (Valley of Flowers) में कैमरा ट्रैप में एक हिम तेंदुए की तस्वीरें कैद हुईं, जो और भी कम, यानी 11,400 फीट की ऊँचाई पर था। यह उनके सामान्य निवास स्थान से हजारों फीट नीचे है।

आखिर उनके व्यवहार में इस बदलाव का कारण क्या है? विशेषज्ञों का मानना है कि यह कई कारकों का मिला-जुला असर हो सकता है। संभव है कि महामारी के कारण इन इलाकों में इंसानी चहल-पहल में आई कमी ने इन बिल्लियों को नए क्षेत्रों में घूमने की हिम्मत दी हो। मौसम का बदलता मिजाज, जिसमें ऊँची चोटियों पर लंबे समय तक बर्फबारी होना शामिल है, भी एक भूमिका निभा सकता है। हो सकता है कि हिम तेंदुए अपने शिकार, यानी नीली भेड़ों (भरल) का पीछा करते हुए भोजन की तलाश में कम ऊँचाई पर आ रहे हों। दिलचस्प बात यह है कि फूलों की घाटी में कैमरा ट्रैप ने उसी इलाके में एक आम तेंदुए (गुलदार) की तस्वीरें भी कैद कीं, जो इन दोनों प्रजातियों के इलाकों के आपस में मिलने का संकेत देता है।

हिम तेंदुए की यह गाथा अस्तित्व, अनुकूलन और उन बारीक रिश्तों की कहानी है जो सभी जीवित प्राणियों को एक-दूसरे से जोड़ते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो हमारे अपने राज्य के लुभावने परिदृश्यों में जन्म लेती है, एक ऐसी कहानी जिसका हिस्सा हरिद्वार के निवासी होने के नाते हम भी हैं। "पहाड़ों के इस भूत" का भविष्य उस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने की हमारी सामूहिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है जिसमें वह रहता है। यह एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जो हरिद्वार में गंगा के पवित्र तटों से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक फैली हुई है। हिम तेंदुए की यह अनदेखी उपस्थिति उत्तराखंड की उस जंगली आत्मा की याद दिलाती है, जिसे हमेशा धड़कता हुआ बनाए रखने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए।

सारांश

गंगा नदी की सेहत बताने वाली, गंगा की डॉल्फिन की ही सेहत क्यों ख़राब हो चली है?

आवास के अनुसार वर्गीकरण

30-10-2025 09:10 AM

Haridwar-Hindi

इस धरती पर हर जीव का एक अपना ठिकाना होता है, जिसे हम उसका घर या वैज्ञानिक भाषा में वास-स्थान (Habitat) कहते हैं। वास-स्थान सिर्फ रहने की एक जगह भर नहीं है; यह एक जटिल प्राकृतिक व्यवस्था है जो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए ज़रूरी हर चीज़ - भोजन, पानी, हवा और आश्रय - प्रदान करती है। इन्हीं घरों में, विशालकाय जानवरों से लेकर अत्यंत सूक्ष्म जीवों तक, जीवन एक बड़े ही नाजुक संतुलन पर टिका होता है।

मोटे तौर पर, हम इन प्राकृतिक घरों को दो मुख्य भागों (ज़मीन (स्थलीय) और पानी (जलीय)) में बांट सकते हैं।

स्थलीय वास-स्थान धरती की सतह पर पाए जाते हैं, जिनमें हरे-भरे जंगलों और विशाल घास के मैदानों से लेकर कठोर रेगिस्तान तक शामिल हैं। यहाँ रहने वाले जानवर ठोस ज़मीन और खुली हवा में जीवन जीने के आदी होते हैं। वे आम तौर पर फेफड़ों से सांस लेते हैं और चलने या दौड़ने के लिए अपने पैरों का उपयोग करते हैं।

इसके विपरीत, जलीय वास-स्थान पानी की दुनिया है। यहाँ के जीव पानी के भीतर जीवन के लिए अनुकूलित होते हैं। ज़्यादातर जीव गलफड़ों (gills) का उपयोग करके सीधे पानी में घुली ऑक्सीजन (oxygen) लेते हैं और तैरने के लिए अपने पंखों (fins) का इस्तेमाल करते हैं। पानी के इन घरों को भी आगे दो हिस्सों में बांटा गया है - समुद्री, जिनमें विशाल, खारे महासागर आते हैं, और मीठे पानी के, जिनमें जीवन देने वाली नदियाँ, झीलें और झरने शामिल हैं।

लेकिन सोचिए, क्या कोई ऐसा जीव हो सकता है जो इन दो दुनियाओं के बीच की खाई को पाटता हो? एक ऐसा प्राणी जो अपना पूरा जीवन नदी के पानी में बिताता है, लेकिन सांस लेने के लिए ज़मीन पर रहने वाले स्तनपायी जीवों की तरह फेफड़ों का इस्तेमाल करता है? ऐसे आकर्षक जीव को खोजने के लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका घर हमारी पवित्र गंगा का जल ही है, जो एक अद्वितीय और प्राचीन जलीय स्तनपायी का निवास स्थान है।

हमारी धरती पर जीव-जंतुओं की एक अद्भुत और विविध दुनिया बसती है। इस विशाल दुनिया को समझने के लिए हम प्राणियों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटते हैं। लेकिन किसी भी जीव को समझने का सबसे सरल तरीका है, उसके वास-स्थान (Habitat) यानी उसके प्राकृतिक घर को जानना। विशाल घास के मैदानों से लेकर गहरे महासागरों तक, हर वास-स्थान जीवों के सामने अनोखी चुनौतियाँ और अवसर पेश करता है, जो उनके विकास और व्यवहार को आकार देते हैं।

आज हम एक ऐसे ही वास-स्थान पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हमारे अपने शहर हरिद्वार की जीवनधारा है “हमारी पवित्र गंगा नदी।” इसी बहती धारा के बीच एक असाधारण जीव रहता है, जो जीवन और पर्यावरण के नाजुक संतुलन का जीता-जागता प्रमाण है! यह जीव है “गंगा की डॉल्फिन”।

गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम 'प्लैटनिस्टा गैंगेटिका गैंगेटिका' (Platanista gangetica gangetica) है, मीठे पानी में रहने वाला एक स्तनधारी जीव है। यह दक्षिण एशिया की नदी प्रणालियों में रहने के लिए खास तौर पर अनुकूलित है। यह एक बहुत ही प्राचीन वंश का जीव है, जिसे 'जीवित जीवाश्म' भी कहा जा सकता है, जो हजारों वर्षों से इन लहरों के बीच अपना जीवन बिता रहा है। स्थानीय लोग इसे प्यार से 'सोंस' या 'सुसु' कहकर बुलाते हैं। यह नाम उसे पानी की सतह पर सांस लेते समय निकलने वाली 'सुसु' जैसी आवाज़ के कारण मिला है। इसके महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को 'भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव' का प्रतिष्ठित दर्जा दिया है।

इस डॉल्फिन को जो बात वाकई में असाधारण बनाती है, वह है गंगा के अक्सर गंदले और मटमैले पानी में रहने की इसकी क्षमता। गंगा डॉल्फिन असल में लगभग नेत्रहीन होती है। यह देखने के बजाय, ध्वनि के माध्यम से अपना रास्ता खोजती है, संवाद करती है और अपना शिकार पकड़ती है।

इसके लिए यह इकोलोकेशन (Echolocation) की एक उन्नत प्रणाली का उपयोग करती है। यह अपने शरीर से बहुत तेज़ फ्रीक्वेंसी (Frequency) वाली 'क्लिक' (click) की आवाजें निकालती है और अपने रास्ते में आने वाली चीजों से टकराकर वापस आने वाली गूँज को सुनती है। यह अद्भुत क्षमता इसे ध्वनि की मदद से अपनी दुनिया को 'देखने' में मदद करती है, जिससे यह नदी के तल, बाधाओं और सबसे महत्वपूर्ण, अपने शिकार की एक सटीक ध्वनि-तस्वीर बना लेती है। इसके भोजन में कई तरह की मछलियाँ और दूसरे छोटे जलीय जीव शामिल हैं।

गंगा डॉल्फिन केवल एक आकर्षक जीव ही नहीं, बल्कि यह एक 'सूचक प्रजाति' (Indicator Species) भी है, जो पूरी नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक जीता-जागता पैमाना है। ठीक वैसे ही जैसे किसी जंगल में बाघ की मौजूदगी एक स्वस्थ जंगल का प्रतीक है, उसी तरह गंगा में डॉल्फिन की मौजूदगी एक स्वस्थ और जीवंत नदी की निशानी है।

एक शीर्ष शिकारी (Top Predator) होने के नाते, यह अपने प्राकृतिक घर में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डॉल्फिन की अच्छी-खासी आबादी इस बात का संकेत है कि नदी में जलीय जीवन समृद्ध है, पानी साफ है और नदी पूरी तरह से स्वस्थ है। इसके विपरीत, इनकी संख्या में गिरावट इस बात की एक गंभीर चेतावनी है कि हमारी नदी प्रणाली गहरे संकट में है।

गंगा डॉल्फिन का वास-स्थान गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना और कर्णफुली-सांगू नदी प्रणालियों तक फैला हुआ है, जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश तक विस्तृत हैं। ये डॉल्फिन आमतौर पर नदी के गहरे कुंडों और ऐसी जगहों को पसंद करती हैं जहाँ पानी का बहाव धीमा या उल्टा हो, ताकि वे कम ऊर्जा खर्च करके आसानी से शिकार कर सकें। हालांकि, दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक होने के कारण, इनके इस महत्वपूर्ण वास-स्थान पर आज भारी दबाव है।

गंगा डॉल्फिन का अस्तित्व आज एक बेहद नाजुक मोड़ पर है। इस प्रजाति को ‘संकटग्रस्त’ (Endangered) की श्रेणी में रखा गया है, और इसकी आबादी कई खतरों का एक साथ सामना कर रही है, जिनमें से अधिकांश मानवीय गतिविधियों की देन हैं।

इनमें से कुछ प्रमुख खतरे इस प्रकार हैं:

- वास-स्थान का विखंडन: गंगा और उसकी सहायक नदियों पर लगातार बनते बांधों और बैराजों ने डॉल्फिन की आबादी पर विनाशकारी प्रभाव डाला है। ये विशाल संरचनाएं नदी को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट देती हैं, जिससे डॉल्फिन की आबादी अलग-थलग पड़ जाती है। इससे उनका जीन पूल सिकुड़ जाता है और उनके लिए साथी ढूंढना व प्रजनन करना मुश्किल हो जाता है। यह हमारे लिए हरिद्वार में एक विशेष रूप से गंभीर मुद्दा है, क्योंकि हम अपनी पवित्र नदी पर ऐसी संरचनाओं का सीधा प्रभाव देखते हैं।

- बाई-कैच (By-catch): मछली पकड़ने वाले जालों में उलझना गंगा डॉल्फिन की मौत का एक प्रमुख कारण है। जब डॉल्फिन मछली का शिकार करती हैं, तो वे अक्सर गलती से इन जालों में फंस जाती हैं, जिससे या तो वे बुरी तरह घायल हो जाती हैं या डूबकर मर जाती हैं।

- प्रदूषण: दुख की बात है कि गंगा आज कारखानों से निकले जहरीले रसायन, खेतों से बहकर आए कीटनाशक और शहरों के सीवेज का भंडार बन गई है। यह रासायनिक कॉकटेल (cocktail) पानी की गुणवत्ता को खत्म कर देता है, जिसका असर न केवल डॉल्फिन पर बल्कि उनके भोजन (मछलियों) पर भी पड़ता है।

- पानी की कमी और प्रवाह में बदलाव: सिंचाई और अन्य जरूरतों के लिए नदी से भारी मात्रा में पानी निकाले जाने से इसका प्रवाह बहुत कम हो जाता है। इससे डॉल्फिन का घर सिकुड़ जाता है और वे दूसरे खतरों का आसानी से शिकार बन जाती हैं।

- अन्य मानवीय गतिविधियाँ: नदी तल से गाद निकालना (Dredging), रेत खनन और नावों की बहुत ज़्यादा आवाजाही जैसी गतिविधियाँ भी डॉल्फिन के प्राकृतिक घर को बर्बाद करती हैं, जिससे उनकी रास्ता खोजने, शिकार करने और एक-दूसरे से संवाद करने की क्षमता में बाधा आती है।

इन गंभीर चुनौतियों के बावजूद, गंगा डॉल्फिन के संरक्षण की उम्मीद अभी बाकी है। वैज्ञानिकों, संरक्षणवादियों, सरकारी निकायों और स्थानीय समुदायों का एक बढ़ता हुआ आंदोलन इस प्रतिष्ठित प्रजाति की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया (WWF-India) जैसी संस्थाएं इन प्रयासों में सबसे आगे हैं और विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर एक बहु-आयामी संरक्षण रणनीति को लागू कर रही हैं।

इस रणनीति में कई पहलू शामिल हैं, जैसे: डॉल्फिन के जीव विज्ञान और व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करना, स्थानीय लोगों को नदी का संरक्षक बनने के लिए सशक्त बनाने वाले सामुदायिक कार्यक्रम चलाना, और टिकाऊ जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत स्तर पर काम करना आदि। इन सब में एक मुख्य केंद्र-बिंदु 'पर्यावरणीय प्रवाह' (Environmental Flows) की अवधारणा है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि नदी में हमेशा इतना पानी बना रहे जिससे उसकी पारिस्थितिक अखंडता और उसमें बसने वाला विविध जीवन सुरक्षित रहे।

खुशी की बात है कि इन कोशिशों के सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगे हैं। हाल ही में बिहार में हुई एक जनगणना में गंगा डॉल्फिन की एक स्वस्थ और बढ़ती हुई आबादी दर्ज की गई, जो राज्य में चलाए जा रहे संरक्षण पहलों की सफलता का एक बड़ा प्रमाण है। इसके अलावा, भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India) द्वारा भारत में पहली बार किए गए एक व्यापक सर्वेक्षण में 6,300 से अधिक डॉल्फिन पाई गईं। यह एक उत्साहजनक संख्या है जो भविष्य के संरक्षण प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है।

गंगा डॉल्फिन का भाग्य सीधे तौर पर स्वयं गंगा नदी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार के निवासी होने के नाते, एक ऐसा शहर जिसका अपनी नदी के साथ एक गहरा और आध्यात्मिक संबंध है, इस समाधान का हिस्सा बनना हमारी एक विशेष जिम्मेदारी है। हम सभी डॉल्फिन के महत्व और उसके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता फैलाकर अपना योगदान दे सकते हैं। हम उन पहलों का समर्थन कर सकते हैं जो पानी के सही उपयोग को बढ़ावा देती हैं और प्रदूषण को कम करती हैं। यदि सरकारें, व्यवसाय, समुदाय और हम सब मिलकर काम करें, तो हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहाँ 'सोंस' हमारी पवित्र नदी की शोभा बढ़ाती रहेगी - एक स्वस्थ और जीवंत गंगा का जीता-जागता प्रतीक। गंगा के इस खामोश प्रहरी के पास सुनाने के लिए एक कहानी है, लचीलेपन, अनुकूलन और अस्तित्व की कहानी। यह सुनिश्चित करना अब हम सब पर निर्भर करता है कि इस कहानी का अंत सुखद हो।

संदर्भ

https://tinyurl.com/2yk4en3e

https://tinyurl.com/262cuuvw

https://tinyurl.com/2c2uak5x

https://tinyurl.com/22s7be4d

https://tinyurl.com/29a2arh4

https://tinyurl.com/26xpelol

उत्तराखंड का राज्य पक्षी “मोनाल” क्या केवल राजकीय प्रतीक बनकर रह गया है?

पक्षी

30-10-2025 09:10 AM

Haridwar-Hindi

हरिद्वार, जिसे 'देवताओं का द्वार' भी कहा जाता है, भव्य हिमालय की तलहटी में स्थित है। यहाँ के निवासियों के लिए बर्फ से ढकी चोटियाँ और आसमान को छूते पहाड़ों को देखना कोई नई बात नहीं हैं। लेकिन इन पहाड़ों की आध्यात्मिक आभा के परे जीव-जंतुओं की एक ऐसी रंग-बिरंगी दुनिया भी है, जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता।

इस लेख में हम हिमालय के इन ऊँचे इलाकों में रहने वाले एक ऐसे ही जीव के बारे में जानेंगे। यह एक ऐसा शानदार पक्षी है जिसे सही ही 'हिमालय का पक्षी रत्न' कहा जाता है! इस पक्षी का नाम है “हिमालयन मोनाल।” इस शानदार जीव की दुनिया में खो जाने से पहले, आइए सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि पक्षी क्या होते हैं। पक्षी 'एवीज' (Aves) नामक वर्ग में आते हैं। हिमालयन मोनाल 'फेसिएनिडी' (Phasianidae) कुल का सदस्य है, जिसमें तीतर, बटेर और यहाँ तक कि हमारे घरेलू मुर्गे जैसे कई तरह के पक्षी शामिल हैं। इस कुल की एक मुख्य विशेषता 'सेक्सुअल डायमोरफिज्म' (sexual dimorphism) है। इसके तहत नर पक्षी, मादा की तुलना में ज़्यादा बड़े और चमकीले रंगों वाले होते हैं। यह खूबी हिमालयन मोनाल में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

हिमालयन मोनाल का वैज्ञानिक नाम 'लोफोफोरस इम्पेजेनस' (Lophophorus impejanus) है और यह देखने में किसी अजूबे से कम नहीं है। एक वयस्क नर मोनाल रंगों का जीता-जागता खज़ाना होता है, जिसका वज़न 1.98 से 2.38 किलोग्राम के बीच होता है। इसके सिर पर एक लंबी, धातु जैसी चमक वाली हरी कलगी होती है, गर्दन का रंग तांबे जैसा लाल होता है और पंखों पर नीला, बैंगनी और हरे रंग की इंद्रधनुषी छटा बिखरती है।

इसके ठीक विपरीत, मादा मोनाल का रंग-रूप काफी सादा होता है। उसके पंख गहरे भूरे-काले रंग के होते हैं और गले के अगले हिस्से पर एक सफ़ेद धब्बा साफ दिखाई देता है। नर और मादा के रूप-रंग का यह अंतर 'सेक्सुअल डायमोरफिज्म' का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो इस पक्षी कुल की एक आम पहचान है।

मोनाल को सिर्फ अपनी शानदार खूबसूरती के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यह ऊँचे हिमालय का प्रतीक भी है। यह उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, जो हरिद्वार समेत पूरे प्रदेश के लोगों के लिए गर्व की बात है। इतना ही नहीं, यह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। यह बात इसे हिमालयी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बनाती है। प्राकृतिक रूप से मोनाल पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर हिमालय के रास्ते पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और चीन तक पाया जाता है। भारत में यह जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है।

हिमालयन मोनाल का जीवन पहाड़ों की लय से गहराई से जुड़ा होता है। यह आमतौर पर 2,100 से 4,500 मीटर की ऊँचाई पर बांज (ओक - Oak) और शंकुधारी (देवदार जैसे) पेड़ों वाले जंगलों और खुले घास के मैदानों में अपना बसेरा बनाता है। सर्दियों के मुश्किल मौसम में, ये भोजन और आसरे की तलाश में नीचे की ओर उतर आते हैं। कभी-कभी तो ये 2,000 मीटर की ऊँचाई तक भी पहुँच जाते हैं। इसके भोजन में पत्तियाँ, बीज, पौधों की कोपलें, बेर, मेवे, कीड़े-मकोड़े और लार्वा (Larvae) शामिल होते हैं, जिसे यह अपनी मज़बूत चोंच से ज़मीन खोदकर निकालता है।

अप्रैल से अगस्त तक हिमालयन मोनाल का प्रजनन काल होता है, जो बेहद दिलचस्प होता है। इस दौरान नर मोनाल, मादा को आकर्षित करने के लिए एक शानदार करतब दिखाता है। वह अपनी पूँछ पंखे की तरह फैलाता है, पंखों को नीचे झुका लेता है और अपने चमकीले रंगों की नुमाइश करता है। भूटान में एक पक्षी प्रेमी (बर्डवॉचर - Birdwatcher) का अनुभव इस पल के जादू को बखूबी बयां करता है। कई दिनों की खोज के बाद, आखिरकार उन्होंने नर मोनाल को यह प्रदर्शन करते हुए देखा: यह रंगों का एक मनमोहक नृत्य था, जिसमें धातु जैसी हरी चमक की एक झलक थी और साथ में थी एक 'मतवाली' पुकार, जो पूरी घाटियों में गूँज रही थी। यह अनुभव इतना गहरा था कि देखने वाले के मन पर इसकी एक 'अमिट छाप' छोड़ गया और इस दुर्लभ पक्षी के लिए उनके मन में एक गहरा सम्मान पैदा हो गया। यही आकर्षण हिमालयन मोनाल को 'बर्डिंग टूर्स' (Birding Tours - पक्षी दर्शन यात्रा) के लिए एक मुख्य केंद्र और हिमालय की जंगली, अनछुई खूबसूरती का प्रतीक बनाता है।

एक बार जोड़ा बन जाने पर, मादा लगभग पाँच अंडे देती है। अंडों को सेने और बच्चों की परवरिश की पूरी ज़िम्मेदारी अकेले मादा की होती है, जबकि नर मोनाल आस-पास रहकर शिकारियों से घोंसले की रक्षा करता है।

हालांकि इतने सम्मानजनक दर्जे के बावजूद, हिमालयन मोनाल को कई बड़े खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इस पक्षी को 'वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972' की अनुसूची-I में रखा गया है, जिसके तहत इसे सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त है। लेकिन, इसके मांस और खूबसूरत पंखों के लिए होने वाला अवैध शिकार आज भी एक बड़ी चिंता का विषय है। खास तौर पर नर मोनाल की कलगी का इस्तेमाल कुछ क्षेत्रों में पारंपरिक टोपियों को सजाने के लिए किया जाता था। हालांकि, कानूनी प्रतिबंधों और संरक्षण के प्रयासों के कारण अब इस प्रथा में काफी कमी आई है। इसके अलावा, मानवीय गतिविधियों के कारण इसके प्राकृतिक आवास को हो रहा नुकसान भी मोनाल के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है।

इन खतरों को देखते हुए, इस शानदार प्रजाति को बचाने के लिए संरक्षण के प्रयास जारी हैं। अंतर-राज्यीय सहयोग की एक उत्साहजनक मिसाल पेश करते हुए, उत्तराखंड सरकार हिमालयन मोनाल के संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर काम कर रही है। इस पहल का उद्देश्य संरक्षण के सबसे अच्छे तरीकों को एक-दूसरे से साझा करना और अवैध शिकार व आवास के नुकसान जैसी चुनौतियों से मिलकर निपटना है, ताकि इस पक्षी के लिए एक ज़्यादा सुरक्षित माहौल बनाया जा सके।

हरिद्वार के लोगों के लिए, हिमालयन मोनाल सिर्फ एक खूबसूरत पक्षी से कहीं ज़्यादा है। यह उस अनछुई प्राकृतिक दुनिया का प्रतीक है जो उनके शहर से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। यह उत्तराखंड की समृद्ध प्राकृतिक विरासत की याद दिलाता है। राज्य के ऊँचे जंगलों में इस पक्षी की मौजूदगी एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) का सूचक है।

जब हम हरिद्वार में पवित्र गंगा के तट पर खड़े होकर दूर हिमालय की चोटियों की ओर देखते हैं, तो हमें उस 'पक्षी रत्न' को भी याद करना चाहिए जो उन पहाड़ों को अपना घर कहता है। आइए, हम सब मिलकर इस शानदार जीव और इसके घर की रक्षा करने का संकल्प लें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हिमालयन मोनाल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हिमालय की शोभा बढ़ाता रहे। इसका अस्तित्व बचाना केवल संरक्षण का मामला नहीं है, बल्कि यह दुनिया के प्राकृतिक अजूबों को सहेजने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हिमालयन मोनाल की कहानी असल में खूबसूरती, जुझारूपन और हिमालय की अमर आत्मा की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हरिद्वार की आत्मा से गहरा जुड़ाव रखती है।

सारांश

प्रकृति का वरदान, कैसे कस्तूरी मृग के लिए श्राप बन गया?

शरीर के अनुसार वर्गीकरण

30-10-2025 09:10 AM

Haridwar-Hindi

जीव-जंतुओं की विशाल दुनिया में, हर प्राणी को उसकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह वैज्ञानिक प्रणाली हमें यह समझने में मदद करती है कि कौन-सा जीव किस परिवार या समूह से संबंधित है। लेकिन कभी-कभी, एक जानवर की कहानी उसके वैज्ञानिक वर्गीकरण से नहीं, बल्कि उसके शरीर के किसी एक अनूठे अंग से लिखी जाती है। एक ऐसा अंग, जो इंसानों के लिए इतना कीमती हो कि वह उस जीव के अस्तित्व को ही ख़तरे में डाल दे।

यह कहानी हिमालय के कस्तूरी मृग की है, जिसे उत्तराखंड में कस्तूरी मृग' भी कहते हैं। इस जानवर की जिंदगी और उसका संकट, उसकी एक छोटी सी ग्रंथि में बनने वाले सुगंधित, मोम जैसे पदार्थ पर निर्भर करता है।

कस्तूरी मृग को समझने के लिए, पहले यह जानना ज़रूरी है कि यह क्या नहीं है। अपने नाम के बावजूद, कस्तूरी मृग एक पूर्ण या असली हिरण' नहीं है। यह हिरणों के परिवार, सर्विडे (Cervidae), का सदस्य नहीं है। इसके बजाय, इसका अपना एक अलग परिवार है, जिसे मोशिडे (Moschidae) कहा जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि यह परिवार हिरणों के बजाय भेड़, बकरी और चिंकारा जैसे जानवरों के परिवार बोविडे (Bovidae) के अधिक करीब है।

कई विशेषताएं इसे असली हिरणों से अलग करती हैं। कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते और न ही आँखों के नीचे ग्रंथियां होती हैं। इसके अलावा, इनमें पित्ताशय (gallbladder) होता है। नर मृग की पहचान शाखाओं वाले सींगों से नहीं, बल्कि ऊपरी जबड़े से बाहर निकले दो लंबे, कटार जैसे नुकीले दांतों से होती है। ये दांत दस सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं।

कस्तूरी मृग उत्तराखंड के कई संरक्षित क्षेत्रों में पाया जाता है।

- केदारनाथ कस्तूरी मृग अभयारण्य (Kedarnath Musk Deer Sanctuary): इस अभयारण्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही हिमालयी कस्तूरी मृग का संरक्षण करना था। यहाँ इस लुप्तप्राय प्रजाति की घटती आबादी रहती है। इसी अभयारण्य के भीतर कांचुलाखर्क में 1982 में एक 'कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र' भी स्थापित किया गया था, ताकि इन्हें कैद में पालकर इनकी संख्या बढ़ाई जा सके और फिर जंगल में छोड़ा जा सके।

- गंगोत्री नेशनल पार्क (Gangotri National Park): इस पार्क में पाए जाने वाले जीवों में कस्तूरी मृग भी शामिल है।

- गोविंद वन्यजीव अभयारण्य और नेशनल पार्क (Govind Wildlife Sanctuary & National Park): यहाँ पाए जाने वाले वन्यजीवों में कस्तूरी मृग का भी उल्लेख है।

- अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य (Askot Wildlife Sanctuary): इस अभयारण्य की स्थापना भी मुख्य रूप से हिमालयी कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए ही की गई थी।

- फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान (Valley of Flowers National Park): इस प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में तितलियों, भरल (नीली भेड़) और हिम तेंदुए के साथ-साथ कस्तूरी मृग भी पाए जाते हैं।

यह ऊँचे पहाड़ों का एक छोटा और अकेला रहने वाला जीव है। इसका शरीर गठीला होता है और पिछली टाँगें अगली टाँगों से काफी लंबी होती हैं। इसी वजह से इसकी चाल बड़ी अजीब होती है - यह हिरण की तरह छलांग नहीं भरता, बल्कि कंगारू की तरह उछल-उछल कर चलता है। हिमालय की ढलानों पर, अक्सर 2,500 मीटर से अधिक की ऊँचाई पर, यह शर्मिला जीव घनी झाड़ियों और जंगलों में रहता है। यह सुबह और शाम के समय पत्ते, फूल, काई और शैवाल खाने के लिए बाहर निकलता है और अपनी अनोखी शारीरिक बनावट के कारण खड़ी चट्टानों पर भी बड़ी आसानी से चढ़ जाता है।

लेकिन कस्तूरी मृग की कोई भी शारीरिक खूबी उसके भाग्य का कारण नहीं बनी। उसकी किस्मत तय करने वाला अंग है कस्तूरी ग्रंथि, जो एक छोटी सी थैली होती है। यह थैली सिर्फ वयस्क नर मृग के पेट में, जननांगों और नाभि के बीच पाई जाती है। प्रजनन के मौसम में इस ग्रंथि से एक बहुत शक्तिशाली, टिकाऊ और कीमती पदार्थ निकलता है, जिसे 'कस्तूरी' कहते हैं। मृग तो इस तेज गंध का इस्तेमाल अपना इलाका तय करने और मादाओं को आकर्षित करने के लिए करता है, लेकिन इंसानों ने इसे बिल्कुल अलग कारणों से चाहा।

हजारों सालों से यह भूरा, मोम जैसा पदार्थ इत्र बनाने और पारंपरिक दवाइयों का एक मुख्य आधार रहा है। इसी वजह से दुनिया भर में इसकी इतनी माँग पैदा हुई जिसे यह छोटा सा जानवर कभी पूरा नहीं कर सकता था। इसकी कीमत वाकई में चौंकाने वाली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक किलोग्राम कस्तूरी की कीमत 45,000 डॉलर (लगभग 37 लाख रुपये) तक पहुँच सकती है, जो इसे सोने से भी कहीं ज़्यादा कीमती बना देती है।

इसी भारी कीमत ने इसके अवैध शिकार की संभावना को कई गुना बढ़ा दिया। पुराने समय में, दुनिया का इत्र उद्योग इसकी माँग का एक बड़ा कारण था। सुगंध का वैश्विक केंद्र, फ्रांस (France) का इत्र उद्योग, इसका एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता था। यहाँ तक कि 1996 में भी, फ़्रांस में दुनिया की लगभग 15% कस्तूरी का इस्तेमाल किया गया। सिंथेटिक (Synthetic) विकल्पों के विकास और 1999 में यूरोपीय संघ द्वारा आयात पर प्रतिबंध के बावजूद, आज भी लगभग 10% कस्तूरी का इस्तेमाल इत्र बनाने के लिए किया जाता है। हालाँकि, सबसे ज़्यादा माँग (90% से अधिक) पारंपरिक पूर्वी एशियाई दवाओं के लिए होती है, जहाँ इसका उपयोग 400 से अधिक तरह की दवाइयों में किया जाता है। इन दवाओं से हृदय रोग से लेकर तंत्रिका तंत्र के विकारों तक का इलाज किया जाता है।

हिमालय के कस्तूरी मृग के लिए यह माँग विनाशकारी साबित हुई है। कस्तूरी की ऊँची कीमत अवैध शिकारियों के एक विशाल और क्रूर नेटवर्क को बढ़ावा देती है। एक नर मृग की ग्रंथि से केवल 25 ग्राम कस्तूरी निकलती है, जिसका अर्थ है कि एक किलोग्राम कस्तूरी के लिए दर्जनों जानवरों को मारना पड़ता है। शिकार के तरीके बेहद क्रूर और अंधाधुंध होते हैं। शिकारी अक्सर तार के फंदे लगाते हैं या भागने के रास्ते बंद करने के लिए जंगल में आग तक लगा देते हैं, जिससे रास्ते में आने वाला कोई भी जानवर फँस जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि कस्तूरी के लिए मारे गए हर एक नर मृग के पीछे, तीन से पाँच दूसरे मृग, जिनमें मादा और बच्चे भी शामिल होते हैं, मारे जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं।

इस लगातार दबाव के कारण इन जानवरों की आबादी में भारी गिरावट आई है। यहाँ उत्तराखंड में यह गिरावट साफ दिखाई देती है। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, जिसे 1972 में विशेष रूप से कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था, में 1980 के दशक के अंत और 1990 की शुरुआत में 600 से 1,000 के बीच मृग होने का अनुमान था। आज, अधिकारियों का मानना है कि वहाँ 100 से भी कम बचे हैं। इस प्रजाति को अब आईयूसीएन (IUCN) की रेड लिस्ट (Red List) में 'संकटग्रस्त' (Endangered) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत इसे अधिकतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।

इस गंभीर संकट को देखते हुए संरक्षण के प्रयास तो हुए, लेकिन वे चुनौतियों और अधूरे वादों से भरे रहे। यह जीव बहुत ऊँचाई पर दूर-दराज के इलाकों में रहता है, जिससे शिकारियों पर नजर रखना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो जाता है। पशुओं की चराई और अन्य मानवीय दबावों के कारण इसके प्राकृतिक आवास पर भी संकट बढ़ गया है।

हालाँकि, उम्मीद की कुछ किरणें अभी भी बाकी हैं। दिसंबर 2020 में केदारनाथ अभयारण्य में कस्तूरी मृग का दिखना एक दुर्लभ घटना थी, जिसके बाद वन विभाग ने इनकी आबादी का व्यापक अनुमान लगाने की योजना की घोषणा की। किसी भी व्यवस्थित संरक्षण परियोजना के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहला कदम है।

लेकिन, संरक्षण का व्यापक इतिहास असफलताओं की कहानी कहता है। 1982 में केदारनाथ अभयारण्य के भीतर एक कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था। वहाँ इनकी आबादी पाँच से बढ़कर अट्ठाईस हो गई, लेकिन 2006 तक, एक को छोड़कर सभी की विभिन्न कारणों से मौत हो गई। बची हुई आखिरी मादा, जिसका नाम 'पल्लवी' था, को दार्जिलिंग के एक चिड़ियाघर में भेज दिया गया और वह केंद्र भी बंद हो गया।

इससे भी निराशाजनक बात यह है कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority) की 2024 की एक रिपोर्ट से पता चला कि इस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय चिड़ियाघर में संरक्षण प्रजनन का कोई विशेष कार्यक्रम कभी सही से शुरू ही नहीं किया गया। यह स्थिति चीन के बिल्कुल विपरीत है, जिसने न केवल इन हिरणों को कैद में सफलतापूर्वक पाला है, बल्कि जानवर को बिना नुकसान पहुँचाए कस्तूरी निकालने की तकनीक भी विकसित कर ली है। भारत में यह विफलता व्यवस्था की उन खामियों की ओर इशारा करती है, जहाँ योजनाएँ तो बनती हैं पर लागू नहीं होतीं, जिससे उत्तराखंड के इस राज्य-पशु का भविष्य अधर में लटका हुआ है।

कस्तूरी मृग की कहानी एक मार्मिक और शक्तिशाली सबक है कि कैसे किसी जीव की एक जैविक विशेषता ही उसकी जान की दुश्मन बन सकती है। हिमालय में कस्तूरी मृग की 'फीकी पड़ती सुगंध' उस वैश्विक अर्थव्यवस्था का सीधा परिणाम है, जो एक जीव के जीवन से अधिक उसकी सुगंधित ग्रंथि को महत्व देती है। अगर जल्द ही एक नई, पूरी तरह से समर्पित और प्रभावी ढंग से लागू की गई संरक्षण रणनीति नहीं अपनाई गई, तो वह दिन दूर नहीं, जब पहाड़ों का यह शर्मीला, नुकीले दाँतों वाला अजूबा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, और इसकी बेशकीमती सुगंध हमेशा के लिए केवल यादों में सिमट कर रह जाएगी।

संदर्भ

हमारे आस पास मंडराती तितलियाँ हमारे वातावरण के बारे में कितना कुछ कह जाती हैं!

तितलियाँ और कीट

30-10-2025 09:10 AM

Haridwar-Hindi

पवित्र गंगा और हिमालय की तलहटी की गोद में बसे हरिद्वार की प्राकृतिक विरासत में एक ऐसी दुनिया भी है जिस पर अक्सर हमारी नज़र नहीं जाती। यह दुनिया है नाज़ुक पंखों, आकर्षक रंगों और गहरे पर्यावरणीय महत्व वाली तितलियों की। ये जीव न केवल हमारे आस-पास के माहौल में रंग भरते हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण की सेहत के मूक प्रहरी भी हैं। स्थानीय विश्वविद्यालय परिसर से लेकर राजाजी नेशनल पार्क के घने जंगलों और हिमालय की ऊंची चोटियों तक फैली इनकी कहानी, विविधता और संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को बयां करती है।

तितलियाँ, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में लेपिडोप्टेरा (Lepidoptera) वर्ग में रखा जाता है, केवल सुंदर दिखने वाले कीड़े नहीं हैं; ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनका जीवन चक्र किसी चमत्कार की तरह अंडे, लार्वा (Larvae - इल्ली), प्यूपा (Pupa) और वयस्क की चार अवस्थाओं से होकर गुजरता है। वयस्क अवस्था में ही हमें इनके पंखों की वह मनमोहक सुंदरता देखने को मिलती है जो इन्हें पतंगों से अलग करती है। एक परागणकर्ता के रूप में, वे कई पौधों की प्रजातियों के प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो उन्हें हमारी स्थानीय वनस्पतियों के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य बनाता है।

हरिद्वार में ही, इस अद्भुत दुनिया की एक आकर्षक खिड़की गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय परिसर में किए गए एक वैज्ञानिक अध्ययन से खुली। इस शोध ने विश्वविद्यालय के हरे-भरे क्षेत्रों में मौजूद तितलियों की आबादी की एक विस्तृत तस्वीर पेश की, जिससे यहाँ की समृद्ध जैव-विविधता का पता चला। अध्ययन में कुल 179 तितलियों को दर्ज किया गया, जो 25 अलग-अलग प्रजातियों और चार प्रमुख वंशों (परिवारों) से संबंधित थीं।

अध्ययन के निष्कर्ष बेहद स्पष्ट और जानकारीपूर्ण थे। निम्फालिडी (Nymphalidae) वंश, जो अपने मध्यम से बड़े आकार और चटक रंगों के लिए जाना जाता है, प्रजातियों की संख्या के मामले में सबसे प्रभावी पाया गया, जिसकी कुल दस प्रजातियाँ दर्ज की गईं। हालाँकि, जब कुल संख्या की बात आई, तो पिरिडी (Pieridae) वंश सबसे आगे रहा, जिसमें सफेद और पीले रंग की तितलियाँ शामिल हैं और इनकी संख्या 72 थी।

यह स्थानीय अध्ययन एक महत्वपूर्ण बात पर जोर देता है: तितलियाँ उत्कृष्ट जैव-संकेतक (Bio-indicators) होती हैं। किसी स्थान पर उनकी उपस्थिति, उनकी संख्या और उनकी प्रजातियों की विविधता, सीधे उस वातावरण की गुणवत्ता को दर्शाती है। इस तरह, हमारी स्थानीय तितलियों का स्वास्थ्य हमारे अपने एकोलोज़ीक (écologique) स्वास्थ्य का एक सीधा आईना है।

जब हम विश्वविद्यालय परिसर से निकलकर राजाजी नेशनल पार्क के विशाल जंगली क्षेत्र पर नजर डालते हैं, तो हमारे क्षेत्र की कीट-पतंगों की विरासत की कहानी और भी गहरी हो जाती है। यह पार्क सिर्फ बाघों और हाथियों का ही अभयारण्य नहीं है, बल्कि यहाँ कीड़ों और तितलियों की भी एक अति विशाल विविधता पाई जाती है। ये जीव जंगल के वे "अनदेखे नायक" हैं, जो परागण का आवश्यक कार्य करते हैं, जिससे पार्क की हरी-भरी वनस्पतियों का जीवन चलता है।

राजाजी की विविध वनस्पतियाँ इन उड़ते हुए रत्नों के लिए एक आदर्श आश्रय प्रदान करती हैं, जहाँ अक्सर हर पौधे की प्रजाति एक विशेष तितली की मेजबानी करती है। पार्क तितलियों के कई वंशों का घर है, जिनमें सुंदर पैपिलिओनिडी (स्वैलटेल) (Papilionidae (Swallowtail)) , जीवंत निम्फालिडी (Nymphalidae) और नाजुक लाइकेनिडी (ब्लूज़) (Lycaenidae (blues)) शामिल हैं। यह समृद्ध जैव-विविधता पार्क के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का प्रमाण है और कीट जीवन के एक विशाल भंडार के रूप में इसके महत्व को उजागर करती है।

जैसे ही हम हरिद्वार के मैदानी इलाकों से हिमालय की ऊंची चोटियों की ओर बढ़ते हैं, हमारा सामना तितलियों के एक ऐसे विशेष समूह से होता है जो पहाड़ों के जीवन के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित हैं, इन्हें अपोलो (Apollo) तितलियाँ भी कहा जाता है। ये स्वैलटेल वंश की एक उप-प्रजाति हैं और लगभग विशेष रूप से उच्च-ऊंचाई वाले वातावरण में ही पाई जाती हैं।

पहाड़ों की कठोर जलवायु के लिए उनका अनुकूलन अद्भुत है। कई अपोलो तितलियाँ प्रजातियों के शरीर गहरे रंग के होते हैं ताकि वे सौर विकिरण को बेहतर ढंग से सोख सकें। अक्सर, संगम के बाद नर तितली द्वारा मादा पर एक विशेष स्राव लगाने के कारण वे "चिकनी" दिखाई देती हैं। यह स्राव दूसरे नर तितलियों को संगम करने से रोकता है और मादा को नमी बनाए रखने में भी मदद करता है। हिमालय में उनकी उपस्थिति हमारे क्षेत्र के तितली जगत की अविश्वसनीय विविधता में एक और परत जोड़ती है।

हालाँकि, यह जीवंत दुनिया एक अभूतपूर्व खतरे का सामना कर रही है। हिमालय पर केंद्रित एक अध्ययन ने तितली और पतंगों की आबादी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में खतरे की घंटी बजा दी है। शोध से पता चलता है कि जैसे-जैसे तापमान बढ़ रहा है, ये संवेदनशील कीड़े अपने घरों को छोड़कर अधिक ऊंचाई वाले ठंडे स्थानों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

ऊंचाई की ओर यह पलायन एक गंभीर समस्या खड़ी करता है। हो सकता है कि इन नई ऊंचाइयों पर तितलियों को वे खास पौधे न मिलें जिन्हें उनकी इल्लियाँ (कैटरपिलर - caterpillar) खाकर जीवित रहती हैं। इस "बेमेल" के कारण उनकी आबादी तेजी से घट सकती है। अध्ययन चेतावनी देता है कि इस प्रवृत्ति से तितलियों की संख्या में भारी गिरावट आ सकती है और कुछ मामलों में, वे स्थानीय रूप से विलुप्त भी हो सकती हैं। यह एक स्पष्ट चेतावनी है कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम कोई दूर का खतरा नहीं, बल्कि यह हमारे अपने आस-पास घटित हो रहे हैं और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे नाजुक सदस्यों को प्रभावित कर रहे हैं।

इन चिंताओं के बीच, आशा की एक किरण भी है जो हमारे क्षेत्र की जैव-विविधता का उत्सव मनाती है। एक अनूठी पहल के तहत, उत्तराखंड में कीड़ों और तितलियों की दुनिया को पूरी तरह से समर्पित एक संग्रहालय मौजूद है। उत्तराखंड के भीमताल में स्थित यह संग्रहालय, सूचनाओं और नमूनों का खजाना है और हमारे राज्य के कीट जीवन की अविश्वसनीय विविधता को प्रदर्शित करता है।

यह संग्रहालय एक महत्वपूर्ण शैक्षिक संसाधन के रूप में कार्य करता है, जो आगंतुकों को इन जीवों के जटिल जीवन, पारिस्थितिकी तंत्र में उनके महत्व और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। यह बच्चों और वयस्कों के लिए समान रूप से एक आश्चर्यलोक है, जो प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरी सराहना को बढ़ावा देता है और इसके संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। इन छोटे अजूबों की कहानियों को संरक्षित और प्रस्तुत करके, यह संग्रहालय सुनिश्चित करता है कि उत्तराखंड की समृद्ध कीट विरासत को आने वाली पीढ़ियों द्वारा समझा और संजोया जाएगा।

एक स्थानीय विश्वविद्यालय के विस्तृत अवलोकनों से लेकर एक राष्ट्रीय पार्क के विशाल जंगल तक, और ऊंचे पहाड़ों के निवासियों के विशेष अनुकूलन से लेकर जलवायु परिवर्तन के मंडराते खतरे और एक समर्पित संग्रहालय की आशामयी उम्मीद तक, हरिद्वार और उसके आसपास तितलियों और कीड़ों की कहानी जितनी मनोरम है, उतनी ही जटिल भी। यह एक ऐसी कहानी है जो हमारा ध्यान, हमारी जिज्ञासा और सबसे महत्वपूर्ण, इन उड़ते हुए रत्नों की रक्षा के लिए हमारे प्रयासों की मांग करती है। ये रत्न हमारे साझा पर्यावरण की सुंदरता और स्वास्थ्य का एक अभिन्न अंग हैं।

सारांश

कैसे हरिद्वार का राजाजी नेशनल पार्क सरीसृपों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन रहा है?

सरीसृप

30-10-2025 09:10 AM

Haridwar-Hindi

हिमालय की तलहटी में, जहाँ पवित्र गंगा नदी प्राचीन भूभाग को चीरती हुई अपना रास्ता बनाती है, वहीं स्थित है अद्भुत जैव-विविधता का एक अभयारण्य: “राजाजी नेशनल पार्क।” यह पार्क भले ही अपने विशालकाय हाथियों और मायावी बाघों के लिए प्रसिद्ध हो, लेकिन अगर धैर्य से इसे और करीब से देखा जाए, तो यहाँ एक अलग ही दुनिया नज़र आती है। यह दुनिया है सरीसृपों (Reptiles) यानी रेंगने वाले जीवों की। ये वे जीव हैं जिन्होंने लाखों वर्षों से धरती पर अपनी पकड़ बनाए रखी है और आज भी हमारे जंगलों के नाजुक संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इन जीवों को सही मायने में समझने के लिए, पहले यह जानना ज़रूरी है कि सरीसृप आखिर होते क्या हैं। सरीसृप, कशेरुकी (रीढ़ की हड्डी वाले) जीवों का वह वर्ग है जिसने सबसे पहले ज़मीन पर जीवन के लिए खुद को पूरी तरह ढाला था। वे लगभग 30 करोड़ साल पहले अपने उभयचर (जल और थल दोनों में रहने वाले) पूर्वजों से विकसित हुए थे। इनकी सबसे बड़ी पहचान इनकी शल्कीय त्वचा (scaly skin) है, जो शरीर से पानी की कमी को रोकती है और इन्हें सुरक्षा भी देती है। ये हवा में साँस लेते हैं और कुछ अपवादों को छोड़कर, ये शीत-रक्त (cold-blooded) वाले होते हैं। इसका मतलब है कि वे अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए बाहरी स्रोतों, जैसे कि सूरज की गर्मी पर निर्भर रहते हैं। हम अक्सर उन्हें चट्टानों या खुली ज़मीन पर धूप सेंकते हुए देख सकते हैं। सरीसृप वर्ग में शक्तिशाली मगरमच्छों और कछुओं से लेकर छिपकलियों और साँपों की एक विशाल और विविध दुनिया शामिल है। साँपों का यही समूह राजाजी के सुरक्षात्मक आँचल में एक असाधारण घर पाता है।

लगभग 820 वर्ग किलोमीटर में फैला राजाजी नेशनल पार्क, शिवालिक की पहाड़ियों में वन्यजीवों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे का काम करता है। यहाँ के नम पर्णपाती जंगल, घास के मैदान और जलाशय, सरीसृपों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला के लिए कई तरह के आदर्श घर बनाते हैं। यह पार्क सरीसृप विज्ञानियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी खज़ाने से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ सबसे जाने-माने और खतरनाक साँप रहते हैं।

इन सब का निर्विवाद 'राजा' है किंग कोबरा (King Cobra - Ophiophagus hannah (ओफियोफैगस हन्ना)), जो दुनिया का सबसे लंबा ज़हरीला साँप है। यह घनी झाड़ियों के बीच एक डरावनी शान के साथ सरकता है। इसी इलाके में एशिया के सबसे बड़े अजगरों में से एक, शक्तिशाली भारतीय अजगर (Python molurus - पायथन मोलुरस), और अत्यधिक ज़हरीले कॉमन करैत (Common Krait - Bungarus caeruleus (बुंगारस कैर्यूलस)) और नाग (Naja naja - नाजा नाजा) भी पाए जाते हैं। इन विशाल साँपों के अलावा, यहाँ एक बड़ी और बुद्धिमान शिकारी गोह (Monitor Lizard - मॉनीटर गोधिका) भी मिलती है। साथ ही, कई अन्य छिपकलियाँ और उभयचर भी यहाँ के जीवंत पारिस्थितिक ताने-बाने को पूरा करते हैं।

इन जीवों की उपस्थिति न केवल इस इकोसिस्टम (ecosystem) के अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण है, बल्कि यह हम पर उस गहरी ज़िम्मेदारी को भी उजागर करती है जो जागरूक और ज़िम्मेदार पर्यटन के माध्यम से इसकी रक्षा के लिए हम सभी की है। पार्क के कई शल्कीय निवासियों के बीच, एक प्रजाति अपनी घातक क्षमता और एकांतप्रिय स्वभाव के अनूठे संगम से ध्यान खींचती है "बैंडेड करैत (Bungarus fasciatus - बुंगारस फैसिआटस)।" यह देखने में बेहद आकर्षक साँप, कोबरा की तरह ही एलापिड (Elapid) परिवार का सदस्य है! इसे अपने पूरे शरीर पर चमकीले पीले और गहरे काले रंग की चौड़ी धारियों से आसानी से पहचाना जाता है। आमतौर पर पाँच से सात फीट की लंबाई तक बढ़ने वाला यह पतला जीव एक शांति के साथ आगे बढ़ता है, जो जंगल की छिपी सुंदरता का एक जीता-जागता सबूत है।

हालांकि इसमें एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिक (neurotoxic - तंत्रिका तंत्र पर असर करने वाला) ज़हर होता है, पर बैंडेड करैत अपने शर्मीले स्वभाव के लिए जाना जाता है और लगभग पूरी तरह से रात्रिचर (रात में सक्रिय) होता है। यह दिन का समय दीमक की बांबी, लकड़ी के लट्ठों के नीचे या घनी वनस्पतियों में छिपकर बिताता है। यह केवल अंधेरे की आड़ में ही अपने शिकार, जिसमें चूहे, मेंढक, छिपकलियां और यहां तक कि दूसरे साँप भी शामिल हैं, की तलाश में बाहर निकलता है।

कहाँ दिख सकता है यह दुर्लभ जीव?

जो लोग इस मायावी जीव की एक दुर्लभ झलक पाना चाहते हैं, उनके लिए राजाजी की गोहरी और मोतीचूर रेंज सबसे बेहतर अवसर प्रदान करती हैं, क्योंकि यहाँ की घनी हरियाली छिपने के लिए एकदम सही आवरण देती है। इससे सामना होने का सबसे संभावित समय भोर (सूर्योदय) और सांझ (सूर्यास्त) का होता है। बैंडेड करैत को उसके प्राकृतिक आवास में देखना सम्मान का एक पाठ सिखाता है; यह एक ऐसा जीव है जो सावधानी की मांग करता है, लेकिन स्वभाव से आक्रामक नहीं है और उकसाए जाने तक इंसानी संपर्क से पीछे हटना ही पसंद करता है। इसकी मौजूदगी राजाजी की अदम्य आत्मा का एक प्रमाण है - एक अनुस्मारक कि जो लोग धैर्य और श्रद्धा के साथ खोज करने को तैयार हैं, जंगल उनके लिए अपने रहस्य खोलता है।

सरीसृप विज्ञान के लिए इस क्षेत्र का महत्व हाल के वर्षों में एक ऐसी खोज से और भी पुख्ता हो गया जिसने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी। पास में ही स्थित मसूरी के बिनोग वन्यजीव अभयारण्य में, भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII - डब्ल्यूआईआई) के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक दुर्लभ और ज़हरीली प्रजाति: ब्लैक-बेलिड कोरल स्नेक (Black-bellied coral snake - Sinomicrurus nigriventer (सिनोमिक्रुरस निग्रिवेंटर)) को उत्तराखंड में पहली बार जीवित दर्ज किया। 6,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर हुई यह खोज ऐतिहासिक थी। हालांकि पहले एक मृत नमूना मिल चुका था, लेकिन इस जीवंत अवलोकन ने इस प्रजाति की उपस्थिति की पुष्टि की और इसके ज्ञात भौगोलिक दायरे को भी काफी बढ़ा दिया।

हिमाचल प्रदेश से नैनीताल तक और अब मसूरी तक, लगभग 500 किलोमीटर के विशाल विस्तार में इस दुर्लभ साँप की उपस्थिति यह बताती है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र के जंगल सरीसृप जैव-विविधता के मामले में पहले की समझ से कहीं ज़्यादा समृद्ध हैं।

प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित ऐसी खोजें, उत्तराखंड और राजाजी जैसे इसके संरक्षित क्षेत्रों को जैव-विविधता संरक्षण और अनुसंधान के वैश्विक मानचित्र पर मज़बूती से स्थापित करती हैं। सरीसृप परिवार की बुनियादी समझ से लेकर हमारे स्थानीय पार्क के इन विशिष्ट जीवों तक, राजाजी की कहानी विविधता, खोज और गहरे पारिस्थितिक महत्व की कहानी है। यह पार्क सिर्फ़ सप्ताहांत में सफारी के लिए एक जगह नहीं है; यह एक जीती-जागती प्रयोगशाला, प्राचीन वंशों का अभयारण्य और हमारी प्राकृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है।

संदर्भ

https://tinyurl.com/23vjjhvn

https://tinyurl.com/2apempfx

https://tinyurl.com/2d4bttl4

https://tinyurl.com/26ulnlmk

https://tinyurl.com/2469bmed

https://tinyurl.com/pzrhqfu

उत्तराखंड की उड़ने वाली शानदार निशाचर गिलहरियां कहाँ गायब हो रही है?

व्यवहार के अनुसार वर्गीकरण

30-10-2025 09:10 AM

Haridwar-Hindi

प्रकृति की विशाल और जटिल दुनिया किसी अनूठे ताने-बाने से कम नहीं है। इस दुनिया में हर जीव, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो या एक विशाल स्तनपायी, विकास की एक अद्भुत रचना का परिणाम है। इस विविधता को समझने के लिए वैज्ञानिक वर्गीकरण की एक प्रणाली का उपयोग करते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो संपूर्ण जीव-जगत को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर अलग-अलग समूहों में बांटती है। यह वर्गीकरण 'जगत' (Kingdom) से शुरू होता है, जिसे आगे कई 'संघ' (Phylum) में बांटा गया है। एक संघ में वे सभी जीव आते हैं जिनके शरीर की बनावट एक जैसी होती है। उदाहरण के लिए, कॉर्डेटा (Chordata) संघ में वे सभी जीव शामिल हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है।

प्रत्येक संघ के भीतर, वर्गीकरण को और संकीर्ण करते हुए 'वर्ग' (Class), 'गण' (Order), 'कुल' (Family), 'वंश' (Genus), और अंत में, 'प्रजाति' (Species) में बांटा जाता है। जैसे, कॉर्डेटा संघ के भीतर स्तनधारी (Mammalia) वर्ग आता है। ये गर्म खून वाले जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इस वर्ग में प्राइमेट (Primates) (जैसे बंदर और इंसान), मांसाहारी (जैसे बिल्ली और कुत्ते), और रोडेंशिया (Rodentia) यानी कुतरने वाले जीव (जैसे चूहे और गिलहरी) जैसे विभिन्न गण शामिल हैं।

इन्हीं कुतरने वाले जीवों के गण में हमें एक ऐसा जीव परिवार मिलता है जिसका व्यवहार इतना विशेष और अपने पर्यावरण के लिए इतनी खूबसूरती से अनुकूलित है कि यह प्रकृति के सामान्य नियमों को भी चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। यह जीव है - उड़ान गिलहरी।

जब हम किसी गिलहरी के बारे में सोचते हैं, तो आमतौर पर घनी पूंछ वाले एक ऐसे जीव की छवि मन में आती है जो फुदककर पेड़ पर चढ़ता है। लेकिन हिमालय के घने, चौड़ी पत्ती वाले जंगलों में एक अलग ही तरह की गिलहरी का राज चलता है। हॉजसन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल (Hodgson Giant Flying Squirrel - Petaurista magnificus (पेटौरिस्टा मैग्निफिकस)) रात में सक्रिय रहने वाला एक जीव है। यह बड़े आकार और आकर्षक रंगों वाला एक कुतरने वाला जीव है, जिसकी बनावट पेड़ों पर रहने वाले जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। नेपाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैले इस क्षेत्र के मूल निवासी, ये गिलहरियाँ 400 से 3,700 मीटर की ऊँचाई पर स्थित जंगलों में रहती हैं।

इनका सबसे आश्चर्यजनक व्यवहार है, इनके एक जगह से दूसरी जगह जाने का तरीका। वे पक्षियों की तरह पंख फड़फड़ाकर सही मायनों में 'उड़ते' नहीं हैं। बल्कि, वे हवा में तैरते (ग्लाइड (glide) करते) हैं। उनकी कलाई से लेकर टखने तक त्वचा की एक झिल्ली फैली होती है, जिसे 'पेटाजियम' (Patagium) कहते हैं। यह पैराशूट (parachute) की तरह काम करती है। इसी का उपयोग करके वे खुद को एक ऊंची शाखा से छलांग लगाते हैं और हवा में तैरते चले जाते हैं। वे एक ही उड़ान में 100 मीटर तक की आश्चर्यजनक दूरी तय कर सकते हैं। अपनी लंबी, चपटी पूंछ का उपयोग वे एक पतवार की तरह करते हैं, जिससे वे हवा में बाधाओं से बचते हैं और दूसरी पेड़ पर धीरे से उतरने से पहले अपनी गति को नियंत्रित करते हैं। उनका यह अद्भुत अनुकूलन केवल दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन बचाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। हवा में तैरने की क्षमता उन्हें बड़े क्षेत्रों में भोजन खोजने, साथी ढूंढने और सबसे महत्वपूर्ण, जमीन पर मौजूद शिकारियों से खामोशी और कुशलता से बचने में मदद करती है।

इनका जीवन शाम और सुबह की लय से तय होता है। ये पूरी तरह से निशाचर होते हैं, जो दिन के उजाले में पेड़ों के खोखले तनों या पत्तियों से बने घोंसलों की सुरक्षा में आराम करते हैं। जैसे ही शाम ढलती है, वे बाहर निकलते हैं और भोजन की अपनी रात की तलाश शुरू करने से पहले अक्सर गूंजती हुई आवाज़ों में एक-दूसरे से संवाद करते हैं। उनका आहार सर्वाहारी होता है, जिसमें फल, शाहबलूत (chestnuts) और बांज फल (acorns) जैसे मेवे, कोमल नई पत्तियां, कलियां और यहां तक कि कीड़े भी शामिल होते हैं, जो उन्हें जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग बनाता है।

हवा में तैरने की कला उड़ान गिलहरियों में अनोखी हो सकती है, लेकिन वे अपने आम, न उड़ने वाले भाई-बंधुओं के साथ कई व्यवहार साझा करती हैं। गिलहरियाँ अत्यधिक संचारी जीव होती हैं। इनकी पूंछ का लगातार फड़कना घबराहट का संकेत नहीं, बल्कि इन जीवों के बीच संकेत का एक जटिल रूप है। उनकी अपनी आवाजें भी होती हैं; किसी घुसपैठिए को चेतावनी देने के लिए गुर्राहट से लेकर, शायद उनके जमा किए हुए मेवों को छेड़ने पर नाराजगी जताने वाली तेज सीटी जैसी 'व्ही' की आवाज तक।

उत्तराखंड राज्य, अपने घने और विविध जंगलों के साथ, इन दुर्लभ जीवों का एक प्रमुख निवास केंद्र है। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा अक्टूबर 2020 से जुलाई 2021 के बीच एक ऐतिहासिक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन ने पहली बार यह स्थापित किया कि राज्य में उड़ान गिलहरियों की पाँच अलग-अलग प्रजातियाँ मौजूद हैं। इनमें रेड जायंट (Red Giant), व्हाइट-बेल्ड (White-Blade), और इंडियन जायंट उड़ान गिलहरी (Indian Giant Flying Squirrel) शामिल हैं। साथ ही, दुर्लभ वूली (ऊनी) उड़ान गिलहरी और कश्मीरी उड़ान गिलहरी भी यहाँ पाई जाती हैं। खास बात यह है कि कश्मीरी उड़ान गिलहरी को रानीखेत में पूरे 25 साल के अंतराल के बाद देखा गया। भारत में किसी भी वन विभाग द्वारा किया गया यह अपनी तरह का पहला अध्ययन था, जो इस क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व और संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

हाल ही में दिखे कुछ नज़ारों ने प्रकृतिवादियों को रोमांचित कर दिया है। इन टिप्पणियों ने इन जीवों के अनुकूलन क्षमता की नई जानकारी दी है। पिथौरागढ़ जिले के थल कस्बे में, रेड जायंट उड़ान गिलहरियों का एक जोड़ा मात्र 880 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया। यह उनके सामान्य निवास स्थान (1,800 मीटर या उससे अधिक) से बहुत नीचे है। यह "ऊंचाई में भिन्नता" (altitudinal variation) का एक अनूठा उदाहरण है। ऐसा लगता है कि यह प्रजाति कम ऊंचाई पर मौजूद घने जंगलों में जीवन के लिए खुद को ढाल रही है।

इससे भी अधिक रोमांचक खोज रानीखेत के हिल स्टेशन में हुई। यहाँ पहली बार इंडियन जायंट उड़ान गिलहरी को देखा गया। यह प्रजाति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची II के तहत संरक्षित है और इसे एक 'की-स्टोन' प्रजाति (Key-Stone Species) माना जाता है। फलों और मेवों को खाकर, यह बीजों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे उन्हीं जंगलों को फिर से उगाने में मदद मिलती है जिन्हें यह अपना घर कहती है।

इन अद्भुत क्षमताओं के बावजूद, उड़ान गिलहरियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। वे कई गंभीर खतरों का सामना कर रही हैं, जिनमें सबसे बड़ा खतरा उनके आवास का नष्ट होना है। वनों की कटाई, अवैध कटान, बढ़ता कृषि क्षेत्र, बांधों का निर्माण और बढ़ता शहरीकरण उन जंगलों को सिकोड़ रहा है जिन पर वे निर्भर हैं।

रात में हवा में तैरने वाले ये जीव जंगल के स्वास्थ्य के प्रहरी हैं। उनकी घटती आबादी एक तनावग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र का स्पष्ट संकेत है। उनका मांस और फर के लिए भी शिकार किया जाता है और कभी-कभी पालतू जानवर के रूप में बेचने के लिए भी उन्हें पकड़ लिया जाता है। उत्तराखंड में हुआ यह हालिया अध्ययन और नई खोजें आशा की एक किरण प्रदान करती हैं। इन पाँच अनूठी प्रजातियों के वितरण, व्यवहार और आवास को समझकर, संरक्षणवादी उन्हें बचाने के लिए लक्षित रणनीतियाँ बना सकते हैं। जंगल में रहने वाले ये रातों के भूत सिर्फ एक जैविक जिज्ञासा नहीं हैं; वे हिमालय के समृद्ध पारिस्थितिक ताने-बाने का एक महत्वपूर्ण धागा हैं। उनकी सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमारे राज्य के जंगल, आसमान में महारत हासिल करने वाली इस गिलहरी की मूक, ऊंची उड़ान से गूंजते रहें।

संदर्भ

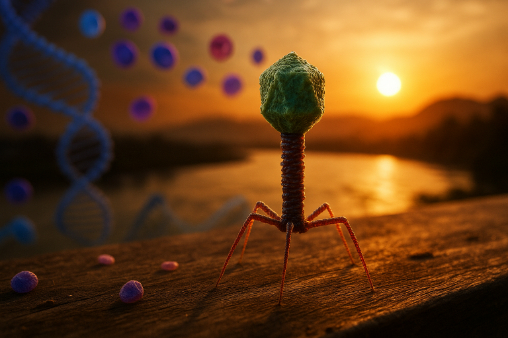

कोशिकीय जीवन कैसे बन रहा है, गंगा नदी की पवित्रता का वैज्ञानिक आधार?

कोशिका प्रकार के अनुसार वर्गीकरण

30-10-2025 09:10 AM

Haridwar-Hindi

हरिद्वार के निवासियों के लिए गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि जीवनदायिनी भी है। यह एक आध्यात्मिक शक्ति है और हमारे दैनिक जीवन की लय में हमेशा मौजूद रहती है। गंगा नदी के जल को इसकी पवित्रता के लिए पूजा जाता है! यह एक ऐसा गुण है जो प्राचीन आस्था और आधुनिक वैज्ञानिक जिज्ञासा दोनों का विषय रहा है। लेकिन क्या हो अगर इसकी यह प्रसिद्ध शुद्धता केवल एक पौराणिक कथा न होकर, एक जटिल जैविक सच्चाई हो, जिसे सूक्ष्म जीवों की एक अदृश्य दुनिया संचालित करती हो?

गंगा के अनूठे पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए, हमें सबसे पहले जीव विज्ञान की एक मौलिक अवधारणा को समझना होगा! यह अवधारण है, कोशिकीय और अकोशिकीय जीवन के बीच का अंतर। हम आमतौर पर जिन जीवित प्राणियों के बारे में सोचते हैं - (छोटे-छोटे कीड़ों से लेकर विशाल हाथियों तक, और यहाँ तक कि हम इंसान भी) - कोशिकाओं से बने होते हैं।

कोशिका (Cell) सभी ज्ञात जीवों की मूल निर्माण इकाई है। यह एक सुसंगठित संरचना है जिसमें एक केंद्रक (Nucleus) होता है, जहाँ हमारी आनुवंशिक सामग्री (DNA) रहती है। इसके अलावा कोशिका में अन्य अंग होते हैं जो जीवन के कार्यों, जैसे विकास, चयापचय (metabolism) और प्रजनन को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इन्हें कोशिकीय जीव कहा जाता है।

हालाँकि, जैविक इकाइयों की एक और श्रेणी अकोशिकीय (non-cellular) भी मौजूद है। इन्हें पारंपरिक अर्थों में 'जीवित' नहीं माना जाता क्योंकि इनमें एक कोशिका की जटिल मशीनरी का अभाव होता है। ये अपने आप प्रजनन नहीं कर सकते, बल्कि अपनी संख्या बढ़ाने के लिए किसी मेजबान (host) की कोशिकीय मशीनरी पर कब्ज़ा कर लेते हैं।

अकोशिकीय इकाइयों का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण विषाणु (Virus) है। वे अनिवार्य रूप से न्यूनतम जैविक मशीनें हैं, जिनमें एक प्रोटीन के खोल में बंद आनुवंशिक सामग्री (जैसे DNA या RNA) होती है। यह अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह मंच तैयार करता है जिस पर गंगा के पानी की हर बूंद में एक अद्भुत नाटक खेला जाता है।

सदियों से यह देखा गया है कि गंगा के जल में सड़न के प्रति एक गज़ब की प्रतिरोधक क्षमता है। यह कोई कोरी लोककथा नहीं है। हाल के वैज्ञानिक अनुसंधानों ने इन दावे की पुष्टि आश्चर्यजनक स्पष्टता के साथ की है। इकोनॉमिक टाइम्स (Economic Times) की एक रिपोर्ट के अनुसार, विशेषज्ञों ने पाया है कि गंगा दुनिया की एक अनूठी मीठे पानी की नदी है जहाँ रोगाणु दुनिया की किसी भी अन्य नदी की तुलना में 50 गुना तेजी से खत्म हो जाते हैं।

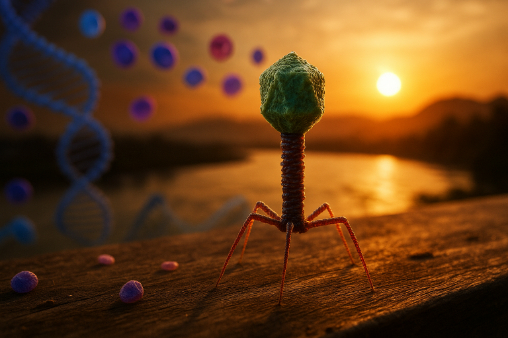

यह असाधारण रोगाणु-नाशक गुण एक विशेष प्रकार की अकोशिकीय इकाई - बैक्टीरियोफेज (Bacteriophage) - की उच्च सांद्रता के कारण है। बैक्टीरियोफेज, या जिन्हें केवल "फेज" भी कहा जाता है, ऐसे विषाणु हैं जो विशेष रूप से जीवाणुओं (bacteria) को संक्रमित करके उन्हें मार डालते हैं। इनके नाम का शाब्दिक अर्थ ही "जीवाणु-भक्षक" होता है। ये पृथ्वी पर सबसे प्रचुर जैविक इकाइयाँ हैं, और गंगा इन सूक्ष्म शिकारियों का एक विशेष रूप से समृद्ध भंडार है। उनकी उपस्थिति हानिकारक जीवाणुओं सहित अन्य बैक्टीरियल आबादी को नियंत्रित करने के लिए एक शक्तिशाली, प्राकृतिक तंत्र प्रदान करती है। बैक्टीरियोफेज की यही प्रचुरता नदी के पूजनीय स्व-शोधन गुण का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है।

गंगा के फेज-समृद्ध वातावरण का महत्व केवल इसके पारिस्थितिक स्वास्थ्य से कहीं बढ़कर है। एक ऐसी दुनिया में जो एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बढ़ते संकट से जूझ रही है, जहाँ सामान्य बैक्टीरियल संक्रमण का इलाज करना भी मुश्किल होता जा रहा है, वहाँ बैक्टीरियोफेज आशा की एक किरण जगाते हैं।

ये अत्यधिक विशिष्ट होते हैं, जिसका अर्थ है कि एक विशेष प्रकार का फेज केवल एक ही विशेष प्रकार के बैक्टीरिया को संक्रमित करेगा, जबकि यह मानव कोशिकाओं और फायदेमंद बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। यह विशिष्टता ब्रॉड-स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक (Broad-spectrum antibiotic) दवाओं की तुलना में एक महत्वपूर्ण लाभ है, जो अक्सर शरीर के प्राकृतिक माइक्रोबायोम (सूक्ष्मजीवों का तंत्र) को भी खत्म कर देती हैं।

वैज्ञानिक अध्ययनों ने फेज की प्रभावशीलता को बड़े पैमाने पर प्रमाणित किया है। उदाहरण के लिए, अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (National Library of Medicine) के पीएमसी (PMC - PubMed Central) के अभिलेखागार में प्रकाशित एक शोध ने हैजा के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया (विब्रियो कॉलेरी - Vibrio cholerae) को मारने की बैक्टीरियोफेज की शक्तिशाली क्षमता का प्रदर्शन किया। अध्ययन से पता चला कि ये फेज हैजा के बैक्टीरिया की वृद्धि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे उनकी चिकित्सीय क्षमता उजागर होती है। यह देखते हुए कि गंगा ऐतिहासिक रूप से हैजा के प्रकोप से जुड़ी रही है, इन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले फेज की उपस्थिति, प्रकृति की अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।

अब "फेज थेरेपी" (Phage Therapy) की क्षमता को एंटीबायोटिक दवाओं के एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में गंभीरता से खोजा जा रहा है। जर्नल ऑफ फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च (Journal of Pharmaceutical Technology and Research) में प्रकाशित एक समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि बैक्टीरियोफेज अपनी उच्च विशिष्टता और मनुष्यों, पौधों और जानवरों के लिए सुरक्षा के कारण एक आकर्षक चिकित्सीय एजेंट हैं। जैसे-जैसे मल्टीड्रग-प्रतिरोधी बैक्टीरिया (multidrug-resistant bacteria), यानी "सुपरबग्स" (Superbugs) उभरते रहेंगे, गंगा जैसे वातावरण में मौजूद फेज का विशाल और अछूता खजाना नए उपचार विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन सकता है।

कोशिका की मौलिक प्रकृति से लेकर अत्याधुनिक चिकित्सा अनुसंधान तक की यह यात्रा, हरिद्वार से एक सीधा और ठोस संबंध रखती है। यह शहर आईसीएमआर (ICMR) - राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (NIMR) की एक फील्ड यूनिट (field unit) का घर है। यह संस्थान वेक्टर-जनित रोगों के अनुसंधान और नियंत्रण के लिए समर्पित एक प्रमुख संगठन है।

हालांकि उनका प्राथमिक ध्यान मलेरिया जैसी बीमारियों पर है, जो एक कोशिकीय परजीवी (प्रोटोजोआ - Protozoa) के कारण होता है, लेकिन हरिद्वार में इतने उच्च स्तरीय वैज्ञानिक निकाय की उपस्थिति, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सूक्ष्मजैविक अनुसंधान के व्यापक परिदृश्य में इस शहर की भूमिका को रेखांकित करती है। एनआईएमआर (NIMR) की फील्ड यूनिट में वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा कार्य, सूक्ष्म स्तर पर बीमारियों को समझने और उनसे निपटने के निरंतर प्रयास का एक प्रमाण है। गंगा के बैक्टीरियोफेज की जांच और एनआईएमआर द्वारा किया जा रहा अनुसंधान, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कोशिकीय और अकोशिकीय जीवों की जटिल दुनिया में एक गहरी डुबकी हैं।

संदर्भ

अच्छी सेहत और सफ़ल रोजगार देने वाली गोल्डन महाशीर आख़िर क्यों आज खुद विलुप्त होने को हैं?

मछलियाँ और उभयचर

30-10-2025 09:10 AM

Haridwar-Hindi

हरिद्वार की कहानी गंगा के बहते जल से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। यह नदी न केवल एक आध्यात्मिक जीवन रेखा है, बल्कि जलीय जीवन की अद्भुत विविधता से भरा एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र भी है। इस पवित्र जल की सतह के नीचे अविश्वसनीय जैव विविधता की दुनिया है, जिसमें मछलियाँ और उभयचर उत्तराखंड की प्राकृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग हैं। आज के इस लेख में हम पानी के नीचे के इसी संसार की पड़ताल करेंगे, जिसमें एक ऐसे शानदार जीव पर विशेष ध्यान दिया गया है जो इस राज्य का प्रतीक भी है और हिमालय की अदम्य आत्मा का प्रमाण भी। इस जीव का नाम है - “गोल्डन महाशीर (Golden Mahseer)।”

इससे पहले कि हम बेशकीमती महाशीर को खोजने की अपनी यात्रा शुरू करें, आइए पहले उस विशाल परिवार को समझें जिससे वह संबंध रखती है। 'मछली' शब्द रीढ़ की हड्डी वाले (vertebrate) जानवरों के एक विशाल और विविध समूह के लिए उपयोग होता है, जिन्होंने ऊँची पहाड़ी धाराओं से लेकर गहरे महासागरों तक, पृथ्वी के लगभग हर जलीय स्थान को सफलतापूर्वक अपना घर बना लिया है। मछलियों की 34,000 से अधिक ज्ञात प्रजातियाँ हैं, जो उन्हें सभी रीढ़ की हड्डी वाले जीवों में सबसे अधिक संख्या वाला समूह बनाती है।

मछलियाँ पृथ्वी पर 45 करोड़ वर्षों से भी अधिक समय से अस्तित्व में हैं, और इतने लंबे समय में, वे आश्चर्यजनक रूप से विभिन्न रूपों में विकसित हुई हैं। इनमें जबड़े-रहित लैम्प्रे जैसे प्राचीन जीव शामिल हैं, जो डायनासोर (Dinosaur) से भी पहले के हैं, तो वहीं शार्क और रे जैसी नरम हड्डी (cartilaginous) वाली मछलियाँ भी हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा और विविध समूह हड्डी वाली मछलियों का है। दुनिया की ज़्यादातर मछलियाँ इसी समूह में आती हैं, जिसमें साधारण कार्प मछली से लेकर शक्तिशाली महाशीर तक सब कुछ शामिल है। साइप्रिनिडे (Cyprinidae) परिवार, जिससे गोल्डन महाशीर आती है, दुनिया में मीठे पानी की मछलियों का सबसे बड़ा परिवार है।

इन जलीय जीवों ने पानी की दुनिया में फलने-फूलने के लिए खुद को अनोखे तरीकों से ढाला है। अधिकांश मछलियाँ असमतापी (cold-blooded) होती हैं, यानी उनके शरीर का तापमान आसपास के वातावरण के अनुसार बदलता है। वे साँस लेने के लिए गलफड़ों (gills) का उपयोग करती हैं, जो पानी से ऑक्सीजन (Oxygen) खींचने के लिए बनी एक जटिल संरचना है। इनका शरीर आमतौर पर तैरने के लिए सुव्यवस्थित (streamlined) होता है और एक सुरक्षात्मक परत के रूप में शल्कों (scales) से ढका रहता है। मछलियों का यही प्राचीन और सफल वंश हमारी कहानी की पृष्ठभूमि तैयार करता है।

उत्तराखंड की नदियों में पाई जाने वाली अनगिनत प्रजातियों के बीच एक मछली ऐसी है, जिसे खास सम्मान हासिल है। इसका नाम है - गोल्डन महाशीर (Tor putitora)। गोल्डन महाशीर को उत्तराखंड की 'राज्य मछली' घोषित किया गया है। यह मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र की तेज बहने वाली और पथरीली नदियों में पाई जाती है। अपने शानदार आकार और जबरदस्त ताकत के कारण, इसे 'पानी का बाघ' (tiger of the water) भी कहा जाता है। यही वजह है कि मछली पकड़ने के शौकीनों (anglers) के लिए यह किसी बेशकीमती खजाने से कम नहीं है।

गोल्डन महाशीर एक बेहद शानदार जीव है। इसके शरीर पर बड़े-बड़े शल्क (scales) होते हैं और इसका शक्तिशाली, मांसल शरीर सुनहरे रंगों से चमकता है। इस मछली ने लाखों वर्षों में खुद को हिमालय की नदियों की मुश्किल परिस्थितियों के लिए ढाला है, जहाँ तेज बहाव और पथरीले तल होते हैं। यह मछली इस क्षेत्र के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की अनछुई और जंगली सुंदरता का जीता-जागता सबूत है।

लेकिन, आज इस प्रतिष्ठित प्रजाति का भविष्य खतरे में है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने गोल्डन महाशीर को 'संकटग्रस्त' (Endangered) प्रजातियों की सूची में डाल दिया है। इसके अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे कई हैं और ज़्यादातर इंसान की गतिविधियों की देन हैं। बांधों और अन्य निर्माण कार्यों के कारण इसका प्राकृतिक आवास (habitat) खत्म हो रहा है, जिससे इनकी आबादी बिखर गई है और इनके प्रवास के रास्ते भी बंद हो गए हैं। फैक्ट्रियों और घरों से निकलने वाले प्रदूषण ने नदियों के पानी को खराब कर दिया है। इसके अलावा, गलत और विनाशकारी तरीकों से बहुत ज़्यादा मछली पकड़ने (overfishing) के कारण इनकी संख्या में भारी कमी आई है। आज इस शानदार मछली का अस्तित्व दांव पर लगा है, और इसके साथ ही पूरी नदी के पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य भी।

गंगा नदी, जो हरिद्वार और पूरे उत्तर भारत की पहचान है, गोल्डन महाशीर और कई अन्य जलीय प्रजातियों का मुख्य घर है। गंगा नदी पर हुए एक अध्ययन से पता चलता है कि यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र काफी जटिल है और लगातार बदल रहा है। नदी में जहाँ देसी मछलियों की भरमार है, वहीं अब विदेशी (exotic) यानी गैर-देशी प्रजातियों की संख्या भी बढ़ रही है। ये विदेशी प्रजातियाँ, जिन्हें अक्सर मछली पालन के लिए बाहर से लाया जाता है, भोजन और संसाधनों के लिए देसी मछलियों से मुकाबला करती हैं। इसका कई बार देसी आबादी पर बुरा असर पड़ता है। नदी में मत्स्य पालन के प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन के लिए इन विभिन्न प्रजातियों के बीच के संतुलन को समझना बहुत ज़रूरी है।

उत्तराखंड में मछलियों की कहानी सिर्फ चुनौतियों की ही नहीं, बल्कि इंसानी सूझबूझ और मुश्किलों से लड़ने की क्षमता की भी है। हाल के वर्षों में, मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर (aquaculture) के महत्व को तेजी से पहचाना गया है। यह अब सिर्फ भोजन का स्रोत नहीं, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका और आर्थिक मजबूती का एक बड़ा साधन भी है।

इस बदलाव में हरिद्वार में दिए जा रहे मत्स्य पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये कार्यक्रम किसानों को मछली पालन के वैज्ञानिक तरीके अपनाने के लिए ज़रूरी ज्ञान और कौशल दे रहे हैं, जिससे उनकी पैदावार और मुनाफा दोनों बढ़ रहा है। तालाब के प्रबंधन से लेकर बीमारियों की रोकथाम तक, हर पहलू पर प्रशिक्षण देकर ये पहल मछली किसानों की एक नई पीढ़ी तैयार कर रही है, जो स्थायी तरीकों से मछली की बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम है।

सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि इस नए अध्याय में महिलाएँ बढ़-चढ़कर नेतृत्व कर रही हैं। रूपम सिंह जैसी महिलाएँ मछली पालन में 'नारी शक्ति' का एक सशक्त उदाहरण पेश कर रही हैं। वे अपने परिवार के मछली पालन व्यवसाय की बागडोर संभालकर न केवल घर की आय बढ़ा रही हैं, बल्कि पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देकर अपने समुदायों में एक नई पहचान भी बना रही हैं। ये महिलाएँ एक-एक तालाब के जरिए ग्रामीण उत्तराखंड के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को बदलने में सबसे आगे हैं।

संदर्भ

क्या जीनोम एडिटिंग से उत्तराखंड में विलुप्त हो चुके हिमालयी बटेर को वापस लाना संभव और नैतिक होगा?

डीएनए के अनुसार वर्गीकरण

30-10-2025 09:10 AM

Haridwar-Hindi

हमारे शहर हरिद्वार के चारों ओर फैले जीवन के विशाल पुस्तकालय में हर जीव की अपनी एक अलग कहानी है। राजाजी नेशनल पार्क के शाही हाथियों से लेकर छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़ों तक, सभी का अपना एक अनूठा अध्याय है। वैज्ञानिकों ने, ठीक किसी लाइब्रेरियन (Librarian) की तरह, इस विविधता को सूचीबद्ध करने का हमेशा प्रयास किया है। इसके लिए उन्होंने 'टैक्सोनॉमी' (Taxonomy - वर्गीकरण) नामक एक प्रणाली का उपयोग किया। इस प्रणाली के तहत, विशाल जीव जगत को उनके शरीर की बनावट के आधार पर अलग-अलग संघों में बांटा गया है। इसमें साधारण स्पंज से लेकर जटिल कशेरुकी (रीढ़ की हड्डी वाले) जीव तक शामिल हैं, जिनसे हम मनुष्य भी संबंधित हैं।

यह वर्गीकरण हमें कुदरत की दुनिया को समझने का एक ढांचा देता है। लेकिन तब क्या होता है, जब कोई कहानी अधूरी रह जाती है? क्या होता है जब कोई जीव हमेशा के लिए गायब हो जाता है, और किताबों में सिर्फ उसका नाम और एक अनसुलझा सवाल पीछे रह जाता है?

यह कहानी हिमालयी बटेर (Himalayan Quail) की है। यह एक ऐसा पक्षी है जो भारतीय पक्षी विज्ञान के पन्नों में एक याद से कहीं ज़्यादा, एक रहस्य की तरह दर्ज है। तीतर के आकार का यह खूबसूरत पक्षी, जिसकी चोंच और पैर सुर्ख लाल थे, इसे आखिरी बार सन 1876 में मसूरी के पास हिमालय की तलहटी में निश्चित रूप से देखा गया था। यह क्षेत्र हमारे हरिद्वार से कुछ ही दूरी पर है। महान पक्षी विज्ञानी डॉ. सलीम अली समेत कई विशेषज्ञों ने इसे खोजने के लिए अनेक अभियान चलाए, लेकिन यह बटेर एक पहेली ही बना रहा। इस पक्षी की खोज, कुछ पल की मोहक मुलाकातों और दशकों की खामोशी की एक अनसुनी दास्ताँ है।

क्या यह घने तराई घास के मैदानों में छिपने में माहिर है? या यह हमेशा के लिए खो गया है, और हमारी धरती की जैविक कहानी का एक अध्याय बंद हो चुका है? यह गहरा रहस्य हमारी कल्पनाओं को आज भी उड़ान देता है। लेकिन आज, विज्ञान के पास एक ऐसा उपकरण है जो उन कहानियों को भी पढ़ सकता है जिन्हें खत्म मान लिया गया था - और वह है “डीएनए (DNA)।”

किसी भी प्रजाति का जेनेटिक कोड (Genetic Code) ही उसकी असली पहचान होता है। हिमालयी बटेर जैसे जीव के लिए, उसका एक पंख या अंडे के छिलके का एक छोटा सा टुकड़ा भी उसका भाग्य फिर से लिखने के लिए ज़रूरी डीएनए दे सकता है। यह हमें आधुनिक जीव विज्ञान के सबसे रोमांचक और विवादास्पद क्षेत्र की ओर ले जाता है: 'डी-एक्सटिंक्शन' (Di-extinction) यानी विलुप्त प्रजातियों का पुनरुत्थान। यह विचार अब केवल विज्ञान-कथाओं तक सीमित नहीं है।

'डी-एक्सटिंक्शन' एक ऐसी संभावित प्रक्रिया है जिससे किसी विलुप्त प्रजाति को फिर से जीवित किया जा सकता है। वैज्ञानिक इसे संभव बनाने के लिए कई तरीकों पर काम कर रहे हैं। एक तरीका क्लोनिंग (cloning) है, जिसमें विलुप्त जानवर की संरक्षित कोशिका से केंद्रक (न्यूक्लियस - nucleus) निकालकर उसके सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार के अंडाणु में डाल दिया जाता है। एक और तरीका, जो उन प्रजातियों के लिए ज़्यादा व्यावहारिक है जिनकी कोई जीवित कोशिका मौजूद नहीं है, वह है उन्नत 'जीनोम एडिटिंग' (genome editing)।

इस प्रक्रिया की कल्पना एक धुँधली, प्राचीन पांडुलिपि को फिर से सहेजने जैसी है। वैज्ञानिक सबसे पहले विलुप्त जानवर के संरक्षित नमूनों से मिले डीएनए के टुकड़ों का अनुक्रमण (sequence) करते हैं। फिर, इस जेनेटिक ब्लूप्रिंट (genetic blueprint) की तुलना उस प्रजाति के सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार के डीएनए से की जाती है। उदाहरण के लिए, विशालकाय ऊनी मैमथ (woolly mammoth) के डीएनए की तुलना एशियाई हाथी से की जाती है। 'क्रिस्पर' (CRISPR) जैसे क्रांतिकारी जीन-एडिटिंग उपकरणों का उपयोग करके, वे जीवित रिश्तेदार के भ्रूण (embryo) में मौजूद डीएनए को इस तरह बदलते हैं कि वह विलुप्त प्रजाति के आनुवंशिक गुणों से मेल खाने लगे।

इसके बाद इस संशोधित भ्रूण को एक सरोगेट (surrogate) माँ द्वारा जन्म दिया जाता है। परिणामस्वरूप एक ऐसा जीव पैदा होता है, जो हर मायने में उस खोई हुई प्रजाति का एक प्रतिरूप (proxy) होता है। दुनिया भर में कई टीमें इस काम में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक दिन वे पैसेंजर पिजन (Passenger Pigeon) और विशालकाय मैमथ की वापसी देखेंगी। ये जीव सिर्फ कौतूहल का विषय नहीं होंगे, बल्कि बहाल किए गए पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystems) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे।

हालांकि, किसी प्रजाति की कहानी के अंतिम अध्याय को फिर से लिखने की यह शक्ति अपने साथ गहरी नैतिक जिम्मेदारियाँ भी लाती है। 'डी-एक्सटिंक्शन' की यह धारणा हमें कुछ कठिन सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या यह प्रकृति के लिए एक सुधारात्मक न्याय है, या इंसानी अहंकार का प्रदर्शन?

जैसा कि जैव-नीतिशास्त्री (bioethicists) बताते हैं, किसी जीव को ऐसी दुनिया में वापस लाना जो उसके जाने के बाद बहुत बदल चुकी है, चुनौतियों से भरा है। क्या उसके रहने के लिए कोई प्राकृतिक आवास बचा होगा? क्या वह नई बीमारियों और शिकारियों वाले आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित रह पाएगा? एक बड़ी नैतिक चिंता यह भी है कि 'डी-एक्सटिंक्शन' का आकर्षक वादा हमारा कीमती धन और ध्यान उन हजारों प्रजातियों को बचाने के महत्वपूर्ण काम से भटका सकता है, जो आज विलुप्त होने की कगार पर हैं। हमें मृतकों को पुनर्जीवित करने पर ध्यान देना चाहिए, या जो जीवित हैं उन्हें बचाने पर? यह बहस केवल वैज्ञानिक क्षमता के बारे में नहीं है, बल्कि मानवीय विवेक के बारे में है।

विज्ञान, प्रकृति और विरासत के बीच चल रहे इस गहरे संवाद की एक अनूठी और शक्तिशाली गूँज यहीं, हमारे हरिद्वार में पवित्र गंगा के तट पर सुनाई देती है। पीढ़ियों से हम यह मानते आए हैं कि इसका जल विशेष है, जिसमें एक पवित्र और दिव्य गुण है। आज, विज्ञान भी इस प्राचीन मान्यता पर अपनी मुहर लगा रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) के एक ऐतिहासिक अध्ययन ने गंगा की असाधारण आत्म-शोधन क्षमता की पुष्टि की है। उनके शोध से पता चला है कि नदी के जल में 'बैक्टीरियोफेज' की मात्रा काफी अधिक है। ये ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित करके नष्ट कर देते हैं।

यह खोज सचमुच अद्भुत है। यह हमें बताती है कि हमारे शहर से बहने वाले जल में एक अनूठी जैविक पहचान है, एक ऐसी जीवित शक्ति है जो इसे स्वच्छ रखती है। इन सूक्ष्म 'फेज' का डीएनए और आरएनए (RNA) इस नदी की पहचान का उतना ही अहम हिस्सा हैं, जितना हिमालयी बटेर का जेनेटिक कोड उसकी प्रजाति के लिए है। एक तरफ जहाँ वैज्ञानिक पहाड़ों में एक खोए हुए पक्षी का डीएनए खोज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने उसी नदी के भीतर जीवन देने वाला एक जैविक खाका (blueprint) पाया है जो हमारा पोषण करती है। यह एक सशक्त अनुस्मारक है कि पहाड़ों से लेकर नदी के मैदानों तक, प्रकृति की दुनिया ऐसे रहस्यों और समाधानों से भरी है, जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं।

संदर्भ

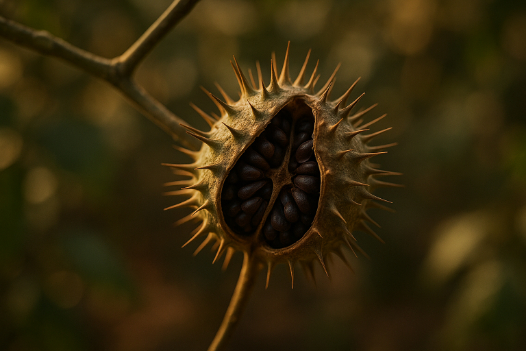

महादेव की पूजा में शामिल ‘धतूरे’ के गहरे प्रतीकवाद को कितना समझते हैं आप?

वृक्ष, झाड़ियाँ और बेलें

29-10-2025 09:10 AM

Haridwar-Hindi

हिमालय की गोद में बसे और पवित्र गंगा से धन्य शहर, हरिद्वार के निवासियों के लिए, प्रकृति और अध्यात्म एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारे इस पवित्र भू-भाग पर बिछी जीवंत वनस्पतियों की चादर केवल पेड़-पौधों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपराओं और गहरी आस्थाओं का जीता-जागता प्रमाण है। हमारे क्षेत्र को सुशोभित करने वाले अनगिनत पेड़ों, झाड़ियों और बेल-लताओं के बीच, कुछ को विशेष श्रद्धा का स्थान प्राप्त है। उनकी कहानियाँ प्राचीन ग्रंथों में सुनाई जाती हैं और हमारी पूजा-पाठ में उनकी उपस्थिति हमेशा बनी रहती है।

लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि ये पौधे अपने अंदर कितने गहरे सत्य छिपाए हुए हैं? क्या आप जानते हैं कि पवित्र धतूरे का पौधा, जिसे अक्सर महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, अपने अंदर विज्ञान, आध्यात्म और व्यावहारिक उपयोगों का एक अद्भुत मिश्रण समेटे हुए है? इस लेख में हम हरिद्वार और उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े पेड़ों, झाड़ियों और लताओं की अनूठी दुनिया की यात्रा करेंगे, और उनके रहस्यों से पर्दा उठाएंगे।

स्थानीय वनस्पतियों के साथ हमारा आध्यात्मिक संबंध सबसे स्पष्ट रूप से देवताओं को अर्पित की जाने वाली वस्तुओं में दिखाई देता है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर, भगवान शिव की पूजा में तीन वनस्पतियां प्रमुख स्थान रखती हैं “बेलपत्र, बेर और धतूरा।” इनमें से प्रत्येक का एक गहरा प्रतीकवाद है जो ईश्वर के प्रति हमारी समझ को और भी समृद्ध करता है।

बेलपत्र, यानी बेल के पेड़ (एगल मार्मेलोस (Aegle Marmelos)) की पत्तियां, भगवान शिव की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक हैं। तीन पत्तियों का यह समूह (त्रिदल), भगवान शिव के तीन नेत्रों, उनके दिव्य त्रिशूल और सृष्टि की तीन क्रियाओं “सृजन, पालन और संहार” का एक शक्तिशाली प्रतीक है। बेलपत्र चढ़ाना एक अत्यंत पुण्य का कार्य माना जाता है। यह एक ऐसा भाव है जो आत्मा को शुद्ध करता है और भक्त को ईश्वर के करीब लाता है।

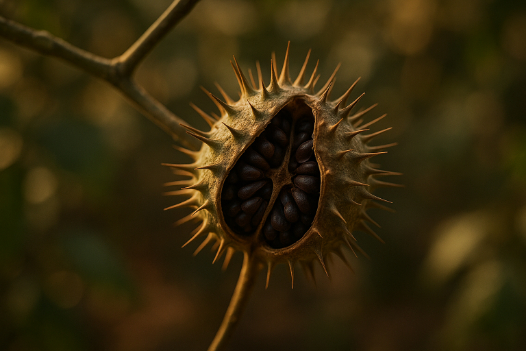

इसी तरह, साधारण सा दिखने वाला बेर का फल (ज़िजिफस मॉरिटियाना (Ziziphus mauritiana), जिसे भारतीय जुजुबे भी कहा जाता है, शिव की पूजा का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह कांटेदार, पतझड़ी पेड़ हमारे क्षेत्र में बहुतायत में उगता है। इसका भगवान शिव से एक गहरा नाता है और इसके फल को चढ़ाने की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन इन सबमें धतूरे का पौधा सबसे दिलचस्प और जटिल प्रतीकवाद रखता है। आखिर इस जंगली और विशेष रूप से जहरीले पौंधे को पवित्र चढ़ावा क्यों माना जाता है? इसका उत्तर हमारे धर्मग्रंथों में बताई गई प्राचीन कथाओं में मिलता है। वामन पुराण के अनुसार, जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले घातक विष (हलाहल) का सेवन किया, तो धतूरे का पौधा उनके सीने से उग आया। शिव को धतूरा वापस चढ़ाकर, भक्त प्रतीकात्मक रूप से अपने भीतर के जहर “नकारात्मकता, ईर्ष्या, क्रोध और घृणा” को उस देवता को सौंप देते हैं जो सभी विषों को प्रभावहीन कर सकते हैं।

एक और कथा शिव महापुराण से है, जिसमें बताया गया है कि विष पीने के बाद भगवान शिव अत्यधिक पीड़ा में थे। उनकी पीड़ा को शांत करने के लिए, आदिशक्ति ने देवताओं को सलाह दी कि वे उन्हें गंगा के शीतल जल के साथ भांग और धतूरा चढ़ाएं। इन औषधियों के चढ़ावे ने भगवान को आराम पहुँचाया, और तभी से इन शक्तिशाली जड़ी-बूटियों को चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। ज्योतिष में यह भी माना जाता है कि धतूरा, जिसका संबंध राहु ग्रह से है, उसे चढ़ाने से कुछ विशेष ज्योतिषीय दोषों को कम करने में मदद मिल सकती है।

ये पौधे जहाँ आध्यात्मिक कथाओं में डूबे हुए हैं, वहीं इनकी एक आकर्षक वैज्ञानिक पहचान भी है। उदाहरण के लिए, धतूरा सोलानेसी (Solanaceae) कुल का सदस्य है, जिसे आमतौर पर नाइटशेड (Nightshade) परिवार के रूप में जाना जाता है। इस कुल को जो बात असाधारण बनाती है, वह है इसके सदस्यों के बीच का भारी विरोधाभास। एक तरफ, यह हमें आलू, टमाटर, बैंगन और शिमला मिर्च जैसे हमारे सबसे आम और पसंदीदा खाद्य पदार्थ देता है। तो दूसरी तरफ, यह दुनिया के कुछ सबसे जहरीले पौधों का घर भी है, जिनमें डेडली नाइटशेड (Deadly Nightshade) (एट्रोपा बेलाडोना (Atropa Belladonna) और निश्चित रूप से, धतूरा शामिल हैं।

सोलानेसी कुल के कई पौधों की एक सामान्य विशेषता है उनमें एल्कलॉइड (alkaloid) नामक शक्तिशाली रासायनिक यौगिकों की उच्च मात्रा का होना। ये एल्कलॉइड ही इस कुल में पाए जाने वाले जीवनदायी और जीवन-घातक, दोनों तरह के गुणों के लिए जिम्मेदार हैं। धतूरे के मामले में, यही एल्कलॉइड इसे एक शक्तिशाली औषधीय पौधा और एक घातक विष बनाते हैं।

धतूरे का पौधा अपने आप में एक आकर्षक है। यह एक शाकीय, पत्तेदार, एक-वर्षीय या अल्पकालिक बारहमासी पौधा है जो दो मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। इसके पत्ते बड़े और किनारों से कटे हुए होते हैं, और इसके फूल तुरही के आकार के शानदार पुष्प होते हैं जो सफेद, क्रीम (cream), पीले या हल्के बैंगनी रंग के हो सकते हैं। ये फूल, जो अक्सर शाम को खिलते हैं, इस पौधे को 'मूनफ्लावर' या 'डेविल्स ट्रम्पेट' (The Devil's Trumpet) जैसे अन्य नाम भी देते हैं। धतूरे का फल एक कांटेदार, फली जैसा कैप्सूल (capsule) होता है जो पकने पर फट जाता है और सैकड़ों छोटे, काले बीजों को बाहर निकालता है। इस पौधे का हर एक हिस्सा “पत्तियां, तना, फूल और बीज” ट्रोपेन एल्कलॉइड, विशेष रूप से स्कोपोलामाइन (scopolamine) और एट्रोपिन (atropine) से भरा होता है, जो इसके शक्तिशाली प्रभावों के लिए जिम्मेदार हैं।

धतूरे का दोहरा स्वभाव इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे एक दवा और जहर के बीच अक्सर एक बहुत बारीक रेखा होती है। सदियों से, इस पौधे का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा, विशेषकर आयुर्वेद में, इसके चिकित्सीय गुणों के लिए किया जाता रहा है। आधुनिक विज्ञान अब इन पारंपरिक उपयोगों के आधार को समझने लगा है।

धतूरे के सबसे चर्चित लाभों में से एक है बालों के विकास को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता। यह पौधा 'स्कोपोलेटिन' (Scopoletin) नामक एक यौगिक से भरपूर है, जिसमें शक्तिशाली सूजन-रोधी (anti-inflammatory) और एंटीऑक्सीडेंट (anti-oxidants) गुण होते हैं। सिर की त्वचा (स्कैल्प (scalp) में सूजन बालों के झड़ने का एक आम कारण है, और धतूरे के अर्क का उपयोग बालों के रोम (hair follicles) को पनपने के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, धतूरे में मौजूद ट्रोपेन एल्कलॉइड स्कैल्प (Tropane alkaloid) में रक्त संचार को बेहतर बना सकते हैं, जिससे बालों के रोम तक अधिक पोषक तत्व पहुँचते हैं। यह उनके स्वास्थ्य को सहारा देता है और विकास को प्रोत्साहित करता है।

हालांकि, अत्यधिक सावधानी बरतना अत्यंत महत्वपूर्ण है। धतूरा एक बहुत ही जहरीला पौधा है और इसे कभी भी खाना नहीं चाहिए। बाहरी उपयोग के लिए भी, इसे केवल बहुत ही पतले रूप में, जैसे कि किसी विशेष रूप से तैयार तेल या सीरम में, और हमेशा किसी योग्य स्वास्थ्य पेशेवर के मार्गदर्शन में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

और यहीं से हम धतूरे के दूसरे, अधिक खतरनाक पक्ष पर आते हैं। वही एल्कलॉइड जो इसे औषधीय गुण देते हैं, वे ही इसे एक शक्तिशाली जहर भी बनाते हैं। इस पौधे की थोड़ी मात्रा का सेवन भी 'एंटीकोलिनर्जिक सिंड्रोम' (anticholinergic syndrome) नामक एक गंभीर और भयावह स्थिति को जन्म दे सकता है। इसके लक्षण चिंताजनक होते हैं और इनमें खतरनाक रूप से तेज दिल की धड़कन, आंखों की पुतलियों का फैलना, धुंधली दृष्टि, मुंह का सूखना, भ्रम और डरावने मतिभ्रम (hallucinations) शामिल हो सकते हैं। गंभीर मामलों में, धतूरे के जहर से दौरे, कोमा और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। इसी कारण से धतूरे को 'हेल्स बेल्स' ((Hell’s Bells) नरक की घंटियाँ) और 'डेविल्स वीड' ((Devil's Weed) शैतान की घास) जैसे अशुभ नामों से भी जाना जाता है। एक जहर और मतिभ्रम पैदा करने वाले पदार्थ के रूप में इसका उपयोग इसके लंबे इतिहास का एक काला अध्याय है।

धतूरे की कहानी, और वास्तव में हमारे क्षेत्र की सभी पवित्र वनस्पतियों की कहानी, हमारी परंपराओं में निहित गहरे ज्ञान की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। ये पौधे सिर्फ प्रतीक नहीं हैं; वे मानवता और प्रकृति के बीच के गहरे और अक्सर जटिल रिश्ते का एक प्रमाण हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जो चीज ठीक करने की शक्ति रखती है, वह नुकसान भी पहुँचा सकती है, और यह कि ज्ञान और सम्मान सर्वोपरि हैं।

अगर हम अपनी पूजा-पाठ में इन पौधों को शामिल करते हैं, तो हमें उनके वास्तविक स्वरूप की समझ को भी आगे बढ़ाना चाहिए। हमें उनके आध्यात्मिक महत्व का जश्न मनाना चाहिए, लेकिन साथ ही उस शक्तिशाली शक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए जो वे अपने भीतर रखते हैं। हमारी स्थानीय वनस्पतियाँ एक अनमोल विरासत हैं - ऐसी विरासत जो हमें जीवन, आस्था और विज्ञान के जटिल ताने-बाने को करीब से देखने, अधिक जानने और उस पर आश्चर्य करने के लिए आमंत्रित करती है।

संदर्भ

https://tinyurl.com/22vh3z53

हिमालय की गोद में उगने वाले इस पेड़ की छाल पर लिखा गया, श्रीरामचरितमानस

आवास के अनुसार वर्गीकरण

29-10-2025 09:10 AM

Haridwar-Hindi

क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे पूजनीय धर्मग्रंथों में से एक, श्रीरामचरितमानस, को सबसे पहले एक पेड़ की छाल पर लिखा गया था? यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि यह हिमालयी बर्च (Himalayan Birch) यानी भोजपत्र का पेड़ था, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ‘बेटुला यूटिलिस’ (Betula utilis) कहते हैं। इतिहास की एक मूक साक्षी रही यह अद्भुत प्रजाति, हिमालय के दुर्गम और ऊंचाई वाले इलाकों में फलती-फूलती है।

इसकी कहानी सिर्फ़ इसके अस्तित्व की नहीं है, बल्कि यह प्राचीन ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत और आज के दौर के सशक्तिकरण के धागों से बुनी एक समृद्ध गाथा है। हरिद्वार के लोगों के लिए, जो इन पहाड़ों का प्रवेश द्वार है, भोजपत्र की यह कहानी हमारे पर्यावरण, इतिहास और भविष्य के बीच के गहरे संबंध की याद दिलाती है। यह लेख आपको हिमालय के इस अनमोल पेड़ की आकर्षक दुनिया की यात्रा पर ले जाएगा। हम इसके अनोखे पारिस्थितिक तंत्र से लेकर मानव जीवन को आकार देने में इसकी स्थायी भूमिका तक, हर पहलू को जानेंगे। इस लेख की हर जानकारी दिए गए ज्ञान के स्रोतों पर ही आधारित है।

हमारी कहानी पश्चिमी हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से शुरू होती है। यह भोजपत्र का खास और चुनौतीपूर्ण घर है, जो 4,500 मीटर तक की ऊंचाई पर मौजूद है। यहाँ यह पेड़ हल्की मानसूनी बारिश के सहारे नहीं जीता, बल्कि यह पूरी तरह से सर्दियों में गिरी बर्फ के धीरे-धीरे पिघलने वाले जीवनदायी पानी पर निर्भर रहता है। सर्दियों की भारी बर्फ का अत्यधिक दबाव अक्सर इस पेड़ को झुका हुआ और मुड़ा हुआ आकार दे देता है। यह इसका भौतिक प्रमाण है कि यह पेड़ कितने कठोर वातावरण में भी जीवित रहने की क्षमता रखता है।

वानस्पतिक रूप से, बेटुला यूटिलिस ‘बेटुलेसी’ (Betulaceae) परिवार का सदस्य है। इस परिवार में ऐसे पर्णपाती (पतझड़ी) पेड़ और झाड़ियाँ आती हैं, जिनमें अखरोट जैसे फल लगते हैं। इस परिवार में एल्डर (Alder) और हेज़ल (Hazel) जैसे जाने-माने पेड़ भी शामिल हैं। इनकी पहचान इनकी सख़्त और भारी लकड़ी से होती है। इन पर लगने वाले फूल हवा से परागित होते हैं। भोजपत्र अपने इस पारिस्थितिकी तंत्र की एक प्रमुख प्रजाति है। आमतौर पर इसके घने जंगल होते हैं या फिर देवदार (fir) और जुनिपर (juniper) जैसे शंकुधारी पेड़ों के साथ उगता है, जिनके नीचे सदाबहार बुरांश (Rhododendron) की झाड़ियाँ होती हैं। इसकी मौजूदगी ही जंगल की ऊपरी सीमा तय करती है। इसीलिए इसे एक ‘पारिस्थितिक प्रहरी’ भी कहा जाता है, जो चुपचाप इस हिमालयी क्षेत्र के नाजुक संतुलन की रक्षा करता है।

क्या आप जानते हैं कि इसका लैटिन (Latin) नाम ही ‘यूटिलिस’ (Utilis) है, जिसका अर्थ "उपयोगी" होता है। लेकिन यह नाम इस पेड़ के अमूल्य गुणों की पूरी कहानी नहीं बताता। भोजपत्र की सबसे खास खूबी इसकी छाल है, जो एक पतली, कागज़ जैसी परत जो चौड़ी, क्षैतिज पट्टियों में निकलती है। इस छाल का रंग हल्के लाल-भूरे से लेकर चमकदार सफ़ेद तक होता है। इसी छाल ने इस पेड़ का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया।

उपमहाद्वीप में कागज़ के आने से सदियों पहले, यही छाल लिखने का मुख्य माध्यम हुआ करती थी। इसकी चिकनी, टिकाऊ और सड़न-रोधक सतह लंबे धर्मग्रंथों और लेखों को लिखने के लिए एकदम सही मानी जाती थी। कालिदास और सुश्रुत जैसे शुरुआती संस्कृत लेखकों और विद्वानों ने भी इसके उपयोग का उल्लेख किया है। सदियों तक, यह प्राचीन भारत के विशाल ज्ञान के भंडार को संरक्षित करने का माध्यम बना रहा। सोचिए, पवित्र ग्रंथों, कानूनी दस्तावेज़ों और शाही फरमानों से भरे पूरे पुस्तकालय, इन सभी को ऊंचे पहाड़ों से लाए गए इन प्राकृतिक पन्नों पर बड़ी मेहनत से लिखा गया था। इसकी एक बेजोड़ मिसाल भोजपत्र पर लिखा श्रीरामचरितमानस का एक संपूर्ण ग्रंथ है, जो 300 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इस अविश्वसनीय परंपरा का जीवंत प्रमाण है।

प्राचीन कागज़ की भूमिका के अलावा, भोजपत्र सचमुच एक प्राकृतिक औषधालय (नैचुरल फार्मेसी - Natural Phramacy) भी है। आयुर्वेद सहित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों ने लंबे समय से इसके शक्तिशाली चिकित्सीय गुणों को पहचाना है। पेड़ की छाल का वैज्ञानिक विश्लेषण करने पर बेटुलिन (Betulin) और बेटुलिनिक एसिड (Betulinic Acid) जैसे कई गुणकारी तत्वों का पता चलता है, जो विभिन्न प्रकार के औषधीय लाभों के लिए जिम्मेदार हैं। यह छाल एक जानी-मानी एंटीसेप्टिक (antiseptic) है और पाचन में भी सहायक होती है। इसके अर्क ने शक्तिशाली सूजन-रोधी, रोगाणुरोधी और एंटीऑक्सीडेंट (antioxidant) गुण भी दिखाए हैं।