जौनपुर - शिराज़-ए-हिंद

भारत छोड़ो आंदोलन में...

भारत छोड़ो आंदोलन में...

जौनपुर में कामकाजी महि...

जौनपुर में कामकाजी महि...

सर्द हवाओं की मधुर गूं...

सर्द हवाओं की मधुर गूं...

भरतनाट्यम: भारतीय शास्...

भरतनाट्यम: भारतीय शास्...

क्यों जौनपुर की खुशबू,...

क्यों जौनपुर की खुशबू,...

जौनपुर में बदलती वित्त...

जौनपुर में बदलती वित्त...

अभिजीत बनर्जी की प्रेर...

अभिजीत बनर्जी की प्रेर...

जानवरों की धारियों का...

जानवरों की धारियों का...

बुद्ध की जातक कथाएँ: म...

बुद्ध की जातक कथाएँ: म...

जौनपुर के खास व्यंजन:...

जौनपुर के खास व्यंजन:...

जौनपुर में खारे और मीठ...

जौनपुर में खारे और मीठ...

जौनपुरवासियो, जानिए क्...

जौनपुरवासियो, जानिए क्...

भारत छोड़ो आंदोलन में जौनपुर की सच्ची कहानी: संघर्ष, हिम्मत और विरोध

औपनिवेशिक काल और विश्व युद्ध : 1780 ई. से 1947 ई.

16-12-2025 09:26 AM

Jaunpur District-Hindi

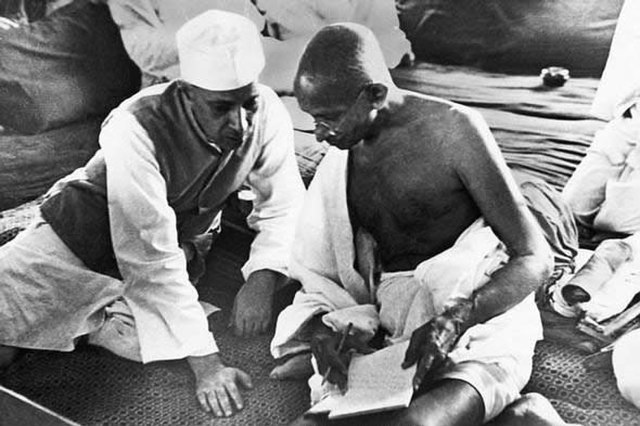

जौनपुरवासियों, आज हम उस ऐतिहासिक आंदोलन की बात करेंगे जिसने भारत की स्वतंत्रता की दिशा बदल दी - 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। यह वह समय था जब अंग्रेज़ों के अत्याचार अपनी चरम सीमा पर थे और पूरा देश आज़ादी की एक ही चाह में एकजुट हो रहा था। जौनपुर के कई बहादुर युवाओं, किसानों, शिक्षकों और स्वतंत्रता सेनानियों ने भी इस संघर्ष में अपना सब कुछ दाँव पर लगा दिया था। उसी राष्ट्रीय भावना को याद करते हुए आज हम समझेंगे कि यह आंदोलन कैसे शुरू हुआ, किन परिस्थितियों में आगे बढ़ा और देशभर में इसकी लपटें किस तरह फैल गईं।

आज के इस लेख में हम सबसे पहले जानेंगे कि अंग्रेज़ शासन की नीतियों ने भारतीय समाज को किस हद तक नुकसान पहुँचाया और क्यों जनता में असंतोष बढ़ता गया। इसके बाद, हम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत और महात्मा गांधी के “करो या मरो” संदेश की पृष्ठभूमि को समझेंगे। फिर, हम जौनपुर और पूरे उत्तर प्रदेश की भूमिका पर ध्यान देंगे, जहाँ के लोगों ने आंदोलन में साहसिक योगदान दिया। इसके बाद हम देश के विभिन्न हिस्सों - बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत - में हुए जनविद्रोह और गतिविधियों को जानेंगे। अंत में, हम भूमिगत संगठनों, समानांतर सरकारों तथा ब्रिटिश दमन और आंदोलन के परिणामों पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

अंग्रेज़ शासन की नीतियाँ और भारत में असंतोष का बढ़ना

ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियाँ धीरे-धीरे भारतीय समाज के हर हिस्से को तोड़ रही थीं। किसानों पर मनमाने कर थोपे गए, जिसके कारण वे उपज का बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ों को देने पर मजबूर थे। स्थानीय हस्तशिल्प - खासकर सूत, रेशम, धातु और लकड़ी के उद्योग - विदेशी मशीनों और ब्रिटिश उत्पादों के सामने कमजोर पड़ते गए। लाखों कारीगर बेरोज़गार हो गए और गाँवों की आर्थिक रीढ़ टूटने लगी। व्यापारिक नीतियों ने भारतीय बाजार को ब्रिटिश माल का उपनिवेश बना दिया। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज़ी को श्रेष्ठ मानकर भारतीयों को अवसरों से वंचित रखा गया। न्याय व्यवस्था में भेदभाव इतना स्पष्ट था कि भारतीयों को समान अधिकार मिलना लगभग असंभव था। इन सबके बीच, संसाधनों की भयानक लूट - जैसे अनाज, वन-संपदा, कपास, कोयला और कर - ने जनता में गहरा आक्रोश भर दिया। यही व्यापक पीड़ा और अन्याय भारत छोड़ो आंदोलन की पहली चिंगारी बनी, जिसने पूरे देश को स्वतंत्रता की मांग के लिए तैयार कर दिया।

1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत और गांधीजी का “करो या मरो” संदेश

द्वितीय विश्व युद्ध के समय दुनिया अराजकता से घिरी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार भारत को युद्ध में झोंककर भी उसे स्वतंत्रता के नाम पर कोई गंभीर प्रस्ताव देने को तैयार नहीं थी। क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारतीयों का धैर्य पूरी तरह समाप्त कर दिया। इसी माहौल में 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने वह भाषण दिया, जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। “करो या मरो” - यह मात्र नारा नहीं था, यह एक भावनात्मक पुकार थी कि अब या तो भारत स्वतंत्र होगा या भारतीय अपने प्राणों की बाज़ी लगा देंगे। भाषण समाप्त होने के कुछ ही घंटों बाद ब्रिटिश प्रशासन इतना भयभीत हो गया कि उसने गांधीजी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद जैसे शीर्ष नेताओं को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। जनता को लगा कि नेता जेल में हैं, इसलिए अब आंदोलन जनता स्वयं चलाएगी। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन एक नेता-रहित, लेकिन जनता-प्रेरित राष्ट्रव्यापी क्रांति बन गया, जिसने अंग्रेज़ शासन की नींव हिला दी।

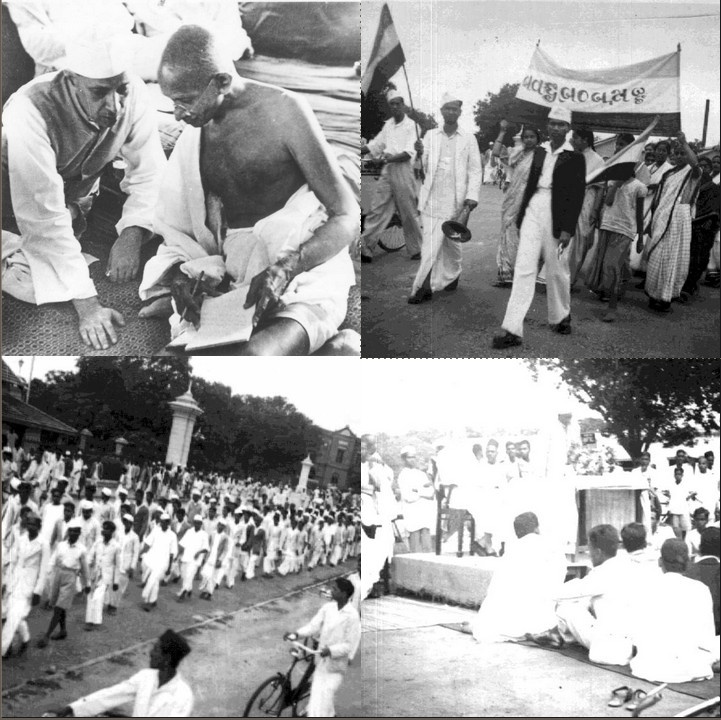

जौनपुर और उत्तर प्रदेश की भूमिका: जनता, छात्रों और नेताओं का योगदान

जौनपुर और उत्तर प्रदेश ने इस आंदोलन की ज्वाला को तेज़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जौनपुर के युवाओं, छात्रों, शिक्षकों और स्वतंत्रता सेनानियों ने शहर और गाँवों में रैलियाँ निकालीं, अंग्रेज़ों के प्रतीक माने जाने वाले कार्यालयों का बहिष्कार किया और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। कई घरों में गुप्त सभाएँ होने लगीं, जहाँ युवक यह तय करते थे कि आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश के बड़े शहर - कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी - इस आंदोलन के केंद्र बन गए। जगह-जगह बाजार बंद कराए गए, अधिवक्ताओं ने अदालतों का बहिष्कार किया, और छात्रों ने स्कूल-कॉलेज छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया। जौनपुर और पूर्वांचल के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया; कुछ ने जेल से बचने के लिए भूमिगत रहकर आंदोलन संचालित किया। इस क्षेत्र की भागीदारी ने साबित किया कि स्वतंत्रता का जज़्बा केवल बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि छोटे जिलों और गाँवों में भी उतना ही प्रबल था।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलन का प्रभाव और जनविद्रोह

भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव पूरे देश में ऐसे फैला जैसे दमन के वर्षों से दबा हुआ जनआक्रोश अचानक फूट पड़ा हो। बिहार में जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया और कांग्रेस समाजवादी नेताओं ने भूमिगत नेटवर्क बनाकर ब्रिटिश शासन को खुली चुनौती दी। बंगाल में छात्रों, मजदूरों और किसानों ने मिलकर डाकघर, पुलिस थानों और रेलवे लाइनों पर कब्ज़ा जमाया। महाराष्ट्र, विशेषकर सतारा, पूणे और खानदेश में जनता ने गुरिल्ला शैली में सरकारी संपत्तियों पर हमले शुरू कर दिए। गुजरात में अहमदाबाद के लोगों ने “आजाद सरकार” स्थापित कर अंग्रेज़ों को संकेत दिया कि भारत स्वयं सक्षम है। दक्षिण भारत - विशेषकर मद्रास प्रेसीडेंसी - में भी हड़तालें, विरोध प्रदर्शन और श्रमिक-आंदोलन तेजी से फैल गए। यह वह दुर्लभ समय था जब भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम - सभी एक ही संकल्प के साथ खड़े थे: अंग्रेज़ भारत छोड़ो।

भूमिगत आंदोलन, समानांतर सरकारें और गुप्त संगठनों की गतिविधियाँ

जब अंग्रेज़ों ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ कीं, तब आंदोलन का असली रूप सामने आया—भूमिगत संघर्ष। जेपी नारायण और लोहिया नेपाल सीमा के जंगलों में रहकर पूरे देश में संदेश भेजते थे। बलिया (उत्तर प्रदेश) में चित्तू पांडेय की मॉडल समानांतर सरकार ने ब्रिटिश अधिकारियों को हटाकर प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। महाराष्ट्र के सतारा जिले में “प्रताप सरकार” नामक समानांतर शासन चला। कई जगहों पर भूमिगत सेनाएँ बनीं, जिन्हें “आज़ाद दस्ता” जैसे नाम दिए गए। इन संगठनों ने ब्रिटिश संचार व्यवस्था—टेलीग्राफ, रेलवे, पोस्ट—को बाधित कर प्रशासन को पंगु किया। भूमिगत पत्रिकाएँ—Do or Die, Free India, Congress Gazette—रातों में चुपचाप बांटी जाती थीं। इनके जरिए जनता को प्रेरणा, दिशा और साहस मिलता था। इतिहास में यह पहला अवसर था जब भारत ने व्यवस्थित और मजबूत भूमिगत नेटवर्क के साथ विदेशी शासन को चुनौती दी।

ब्रिटिश दमन, गिरफ्तारियाँ और आंदोलन का परिणाम

ब्रिटिश शासन ने आंदोलन को कुचलने की हर संभव कोशिश की—कर्फ्यू, फायरिंग, लाठीचार्ज, संपत्ति जब्ती और सामूहिक गिरफ्तारियाँ। 1942 के अंत तक करीब 60,000 लोग जेलों में बंद थे, जिनमें छात्र, किसान, महिलाएँ, पत्रकार, शिक्षक और साधारण नागरिक शामिल थे। हजारों घायल हुए, सैकड़ों शहीद हुए। लेकिन दबाव बढ़ने के बजाय जनता का संकल्प और कठोर होता गया। यह आंदोलन भले ही तात्कालिक रूप से दबा दिया गया हो, लेकिन ब्रिटिश सरकार की नींव डगमगा चुकी थी। अंग्रेज़ों को समझ आया कि भारत पर शासन अब असंभव है। यही कारण था कि आंदोलन शुरू होने के सिर्फ पाँच वर्ष बाद—15 अगस्त 1947—भारत स्वतंत्र हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन वह निर्णायक मोड़ था जिसने भारत की स्वतंत्रता को अनिवार्य बना दिया।

संदर्भ -

https://tinyurl.com/2bh4ozw2

https://tinyurl.com/25msrx6k

https://tinyurl.com/2s4a4xzx

जौनपुर में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और पोश (PoSH) अधिनियम की भूमिका

आधुनिक राज्य : 1947 ई. से वर्तमान तक

15-12-2025 09:24 AM

Jaunpur District-Hindi

जौनपुर की महिलाएँ आज शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और सरकारी संस्थानों सहित विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के साथ बराबरी से काम कर रही हैं। चाहे वह स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षण हो, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ हों, सरकारी कार्यालय या व्यापारिक संस्थान, महिलाएँ हर क्षेत्र में अपनी मेहनत और क्षमता साबित कर रही हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न आज भी एक गंभीर और संवेदनशील समस्या बनी हुई है। कामकाजी महिलाओं के लिए यह आवश्यक है कि उनका कार्यस्थल सुरक्षित, सहयोगी और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करे। इसी संदर्भ में, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (Prevention of Sexual Harassment - PoSH), 2013 या पोश अधिनियम उनकी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करता है।

इस लेख में हम जानेंगे कि कामकाजी महिलाओं के लिए पोश अधिनियम कैसे काम करता है। हम विस्तार से समझेंगे इसके ऐतिहासिक और कानूनी संदर्भ, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की परिभाषा और निवारण प्रक्रिया, आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee) और स्थानीय समिति (Local Committee) की भूमिका, कानूनी जिम्मेदारियाँ और रिपोर्टिंग प्रणाली, साथ ही चुनौतियाँ और उनके व्यवहारिक समाधान।

पोश अधिनियम का ऐतिहासिक और कानूनी संदर्भ

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए पोश (PoSH) अधिनियम का निर्माण 2013 में हुआ। इसके पीछे 1992 में राजस्थान की सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी के साथ हुई दुखद घटना ने प्रेरित किया। उन्होंने बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया था, जिसके चलते उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। इस घटना और उसके बाद की याचिकाओं ने सुप्रीम कोर्ट को कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में “विशाखा दिशा निर्देश”(Vishakha Guidelines) जारी किए, जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों में दिशा-निर्देश और सुरक्षा उपाय प्रस्तुत करते थे। इन दिशा निर्देशों को भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों जैसे सीईडीएडब्ल्यू (CEDAW) के प्रावधानों द्वारा मजबूती मिली। इसके बाद 2013 में पूर्ण रूप से पोश अधिनियम लागू हुआ, जिसने महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए कानूनी आधार प्रदान किया। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की परिभाषा और अधिकार

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की परिभाषा और अधिकार

पोश अधिनियम में यौन उत्पीड़न को किसी भी अवांछित यौन व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें बिना सहमति के छूना, यौन संबंधों के लिए पूछना, अनुचित टिप्पणियाँ करना, वयस्क सामग्री दिखाना, या कोई अन्य आपत्तिजनक यौन व्यवहार शामिल है। उदाहरण के लिए, किसी से न चाहने पर डेट या यौन संबंध के लिए पूछना, रूप-रंग या शरीर के बारे में टिप्पणी करना, लिंग या यौन रुझान के आधार पर अपमान करना, और आपत्तिजनक संदेश भेजना उत्पीड़न के रूप में माना जाता है। यह कानून हर उस महिला कर्मचारी पर लागू होता है, जो नियमित, अस्थायी, संविदात्मक या किसी अन्य रूप में काम कर रही हो। 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों पर नियोक्ता के लिए आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee) का गठन करना अनिवार्य है, जबकि 10 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए स्थानीय समिति (Local Committee) बनाई जाती है। इन समितियों का उद्देश्य यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण करना और महिला कर्मचारियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है।

आईसीसी (ICC) और एलसी(LC) की भूमिका और शिकायत प्रक्रिया

जौनपुर में सभी संगठनों में आईसीसी (ICC) या एलसी (LC) की स्थापना यह सुनिश्चित करती है कि महिलाएँ सुरक्षित और प्रभावी तरीके से अपनी शिकायत दर्ज कर सकें। महिला कर्मचारी किसी भी घटना को घटित होने के तीन महीने के भीतर लिखित रूप से रिपोर्ट कर सकती है। समिति दो तरीकों से कार्य कर सकती है: शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच चर्चा के माध्यम से समाधान निकालना, या मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करना। शिकायत मिलने के 90 दिनों के भीतर समिति जांच पूरी करती है और 10 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है। नियोक्ता को 60 दिनों के भीतर इन सिफारिशों पर कार्यवाही करनी होती है। आरोप सिद्ध होने पर कार्रवाई कंपनी के नियमों और कानूनी प्रावधानों के अनुसार होती है, जबकि यदि आरोप गलत साबित होता है तो कंपनी द्वारा उचित कदम उठाए जाते हैं। कानूनी जिम्मेदारियाँ और जागरूकता

कानूनी जिम्मेदारियाँ और जागरूकता

पोश अधिनियम न केवल शिकायत निवारण सुनिश्चित करता है, बल्कि नियोक्ताओं की जिम्मेदारियाँ भी तय करता है। उन्हें कर्मचारियों को अधिनियम के बारे में शिक्षित करना, आईसीसी (ICC) सदस्यों का प्रशिक्षण कराना, और नियमित कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना अनिवार्य है। यदि कोई कार्यस्थल इस कानून का पालन नहीं करता, तो जुर्माना और अन्य कानूनी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जौनपुर में इस कानून का प्रभाव यह है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रहते हैं और उन्हें उत्पीड़न के खिलाफ स्पष्ट मार्गदर्शन मिलता है। इसके अलावा, यह महिलाओं को अपने काम में सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस करने में मदद करता है, जिससे उनका पेशेवर जीवन सुचारु रूप से चलता रहे। चुनौतियाँ और सुधार की दिशा

चुनौतियाँ और सुधार की दिशा

हालांकि पोश अधिनियम महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियाँ सामने आती हैं। कई बार अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं की शिकायतों तक पहुँच नहीं होती। ठोस सबूत की कमी और शिकायतों के सही तरीके से निपटान में देरी भी एक समस्या है। इन चुनौतियों का समाधान लचीले उपाय, नियोक्ता और महिला कर्मचारी के बीच समझौते, और बेहतर प्रशिक्षण से किया जा सकता है। कार्यस्थल पर सहायक वातावरण और उचित समय प्रबंधन सुनिश्चित करने से महिलाएँ अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखना आसान बना सकती हैं।

संदर्भ

https://tinyurl.com/bdfv5wy2

https://tinyurl.com/yhkpbu5r

सर्द हवाओं की मधुर गूंज: राग हेमंत का सौंदर्य और शास्त्रीय संगीत की आत्मा

ध्वनि I - कंपन से संगीत तक

14-12-2025 09:25 AM

Jaunpur District-Hindi

भारतीय शास्त्रीय संगीत में रागों को केवल स्वरों का संयोजन नहीं, बल्कि भाव, वातावरण और ऋतु की अनुभूति का जीवंत रूप माना जाता है। इसी विशेषता के कारण रागों को संगीत की आत्मा कहा गया है, क्योंकि वे श्रोता के भीतर विशिष्ट भाव जगाने की क्षमता रखते हैं। इन्हीं रागों में से एक है राग हेमंत, जिसे गाते ही वातावरण में स्निग्धता, गंभीरता और मधुर शांति फैल जाती है। यदि किसी संगीतकार को अपने आसपास का माहौल शांत, सूक्ष्म और गहन बनाना होता है, तो वह अक्सर राग हेमंत की ओर रुख करता है।

राग हेमंत का नाम स्वयं उसके स्वभाव को दर्शाता है - हेमंत, यानी शीत ऋतु। संस्कृत में इसका अर्थ “शीतकालीन” होता है, और यही कारण है कि प्राचीन संगीत साहित्य में इसे शीत ऋतु से जुड़े रागों में शामिल किया गया है। यह राग मूल रूप से कौशिक ध्वनि पर आधारित है, जिसे प्राचीन ग्रंथों में सीधे शीतकालीन राग के रूप में वर्णित किया गया था। राग हेमंत तब आकार लेता है जब राग कौशिक के अवरोह में पंचम और ऋषभ स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें ऋषभ स्वर सीधा लगाया जाता है, और अवरोही वक्र संचार में पंचम और ऋषभ का संयोजन इसे अलग पहचान देता है। तीनों सप्तकों में इसे सहजता से गाया जा सकता है, जिससे इसकी प्रस्तुति और भी प्रभावशाली बनती है।

सर्दियों की इस शुरुआत में राग हेमंत का आनंद लेना मानो ऋतु के सौंदर्य को संगीत में ढलते हुए महसूस करना है। इसकी तानें शीतल हवा की तरह मन को ठहराव देती हैं, और श्रोता एकाग्रता, शांति और भावनात्मक गहराई का अनुभव करते हैं। यह राग भारतीय शास्त्रीय संगीत की उस परंपरा का जीवंत उदाहरण है, जो मौसम, भाव और प्रकृति की अनुभूतियों को संगीत में पिरोकर श्रोता तक पहुँचाती है।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/23u2mbur

https://tinyurl.com/3tnm4ews

https://tinyurl.com/2uemfhs7

भरतनाट्यम: भारतीय शास्त्रीय नृत्य की अद्भुत यात्रा और सांस्कृतिक महत्व

दृष्टि II - अभिनय कला

13-12-2025 09:24 AM

Jaunpur District-Hindi

जौनपुरवासियों, भारत की सांस्कृतिक परंपराएँ केवल इतिहास की बातें नहीं, बल्कि हमारी संवेदनाओं और जीवन-शैली का हिस्सा हैं। जब हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, तो भरतनाट्यम अपने अद्वितीय सौंदर्य, गहराई और आध्यात्मिक प्रभाव के कारण विशेष स्थान रखता है। भले ही इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई हो, लेकिन आज देश के हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि जौनपुर के कला-प्रेमी समुदाय में भी इसे सम्मानपूर्वक सीखा और समझा जाता है। यह नृत्य केवल ताल और आंदोलनों की कला नहीं है, बल्कि भाव, श्रद्धा, कहानी और आंतरिक अनुभूति का जीवंत माध्यम है।

आज हम भरतनाट्यम की यात्रा को सरल और क्रमबद्ध रूप में समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे इसकी उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर देखेंगे कि नाट्य शास्त्र और देवदासी परंपरा ने इसे भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप कैसे दिया। इसके बाद चर्चा होगी कि तंजावुर चौकड़ी ने नृत्य की संरचना और शैली को स्थिर किया। फिर जानेंगे कि ब्रिटिश शासन और एंटी-नाच आंदोलन ने इस कला को कैसे प्रभावित किया। उसके बाद हम उन महान व्यक्तियों के योगदान पर नजर डालेंगे, जिन्होंने इसे पुनर्जीवित किया। अंत में देखेंगे कि कलाक्षेत्र संस्थान और अंतरराष्ट्रीय मंचों ने भरतनाट्यम को आधुनिक पहचान और वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाया।

भरतनाट्यम की उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भरतनाट्यम की उत्पत्ति दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रदेश में हुई, जहाँ प्राचीन मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि कला, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक परंपराओं के जीवित केंद्र हुआ करते थे। यह नृत्य प्रारंभ में मंदिरों के गर्भगृह में देवता के समक्ष अर्पित होने वाली भक्ति-नृत्य सेवा के रूप में विकसित हुआ। उस समय नृत्य को ईश्वर के प्रति भाव व्यक्त करने का साधन माना जाता था, न कि मनोरंजन का माध्यम। भरतनाट्यम में अंग संचालन, हस्त-मुद्राएँ, चेहरे के भाव, ताल-लय, संगीत और अभिनय का ऐसा समन्वय देखने को मिलता है, जो इसे केवल बाहरी शरीर-गतिविधि नहीं बल्कि आंतरिक भावानुभूति का आध्यात्मिक विज्ञान बनाता है। इसके मूल सूत्र भारत के प्राचीन नाट्य-ग्रंथ नाट्य शास्त्र में मिलते हैं, जहाँ भरतनाट्यम की मुद्राओं, भाव-नायिका-नायक भेद, रास-भाव और ताल संरचना का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस प्रकार भरतनाट्यम अपनी प्रारंभिक अवस्था से ही भक्ति, अनुशासन और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक रहा है।

नाट्य शास्त्र और देवदासी परंपरा का योगदान

भरतनाट्यम के विकास में देवदासी परंपरा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवदासियाँ मंदिरों में भगवान की दासी मानी जाती थीं, जिनका मुख्य कर्तव्य नृत्य, संगीत और स्तुति के माध्यम से देव-आराधना करना था। वे नृत्य को केवल कला नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति और समर्पण का स्वरूप मानती थीं। देवदासियों को संगीत, ताल, स्वर, अभिनय और अंग-संचालन का कठोर अनुशासित प्रशिक्षण दिया जाता था। वे कथाओं को शरीर-भाषा और भावों के माध्यम से जीवंत करती थीं, जिससे उनके नृत्य में आत्मीयता और करुण रस का अद्भुत संचार होता था। इन्हीं के माध्यम से भरतनाट्यम में भक्ति-रस, सौंदर्य-बोध, और आध्यात्मिकता की गहरी धारा आई। इस परंपरा ने भरतनाट्यम को केवल तकनीक आधारित नृत्य नहीं रहने दिया, बल्कि इसे हृदय की भाषा बना दिया - जहाँ हर मुद्रा एक शब्द, हर लय एक वाक्य और हर नृत्य एक भावमय कविता बन जाता है।

तंजावुर चौकड़ी और भरतनाट्यम की संरचना

18वीं शताब्दी के अंत में तंजावुर चौकड़ी - चिन्नय्या, पोन्नय्या, वादिवेलु और शिवानंदम - ने भरतनाट्यम को इस रूप में संगठित किया कि यह केवल मंदिर-प्रधान प्रस्तुति न रहकर मंचीय कला के रूप में भी स्वीकार्य बन गया। उन्होंने भरतनाट्यम की प्रस्तुति को क्रमबद्ध रूप में सजाया, जिसमें अलारिप्पु से लेकर तिल्लाना तक का एक स्वाभाविक प्रवाह तैयार किया गया। उन्होंने नृत्य में संगीत, भाव अभिव्यक्ति, नृत्य-कथानक और लयकारी को एक सुगठित संरचना में बाँधकर इसे कलात्मक ऊँचाइयों तक पहुँचाया। राग और तालों के चयन में उन्होंने गहराई और गंभीरता को महत्व दिया, जिससे भरतनाट्यम में भाव-व्यंजना और कथा-अभिनय को नए आयाम मिले। इनके सुधारों के बिना भरतनाट्यम आधुनिक समय में अपने वर्तमान व्यवस्थित और परिपक्व स्वरूप में नहीं होता।

ब्रिटिश शासन और एंटी-नच आंदोलन

ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को अक्सर गलत ढंग से समझा गया और प्रस्तुत किया गया। देवदासी परंपरा, जो भरतनाट्यम की आत्मा थी, उसे सामाजिक बुराई के रूप में दर्शाया गया। इस गलत समझ और एंटी-नाच आंदोलन के कारण समाज ने नृत्य को असम्मान की दृष्टि से देखना शुरू किया। मंदिरों में नृत्य की परंपरा टूटने लगी, नर्तक-नर्तकियों का सम्मान घटा और कला धीरे-धीरे सार्वजनिक जीवन से गायब होने लगी। एक समय तो भरतनाट्यम के अस्तित्व पर संकट तक आ गया। यह भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का वह दौर था जब सदियों पुरानी एक महान कला लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुँच गई थी।

भरतनाट्यम का पुनरुद्धार और उल्लेखनीय व्यक्तित्व

बीसवीं सदी की शुरुआत में कुछ समर्पित और दूरदर्शी कलाकारों ने इस कला को पुनर्जीवित करने की पहल की। रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने भरतनाट्यम को समाज के लिए पुनः एक सम्मानित और पवित्र कला के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने इसे भक्तिपूर्ण, सौम्य, शालीन और सुसंस्कृत रूप देकर इसे अभिजात और शिक्षित समाज तक पहुँचाया। दूसरी ओर, बालासरस्वती ने परंपरागत देवदासी शैली की मूल भाव-प्रधान और रागात्मक संवेदनशीलता को संरक्षित रखा। वहीं कलानिधि नारायणन ने अभिनय-कला (अभिनय-अंग) को नई गरिमा देकर भावों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति को उच्च स्तर पर पहुँचाया। इन सभी कलाकारों ने भरतनाट्यम को केवल पुनर्जीवित ही नहीं किया, बल्कि उसे नए युग और नई पहचान से भी जोड़ा।

कलाक्षेत्र संस्थान और आधुनिक भरतनाट्यम की छवि

भरतनाट्यम के पुनर्जागरण में रुक्मिणी देवी अरुंडेल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने यह समझा कि यदि इस कला को समाज में पुनः सम्मानजनक स्थान दिलाना है तो इसके दर्शनीय स्वरूप, प्रस्तुति शैली और शिक्षण पद्धति - तीनों को सुव्यवस्थित करना होगा। इसी लक्ष्य के साथ उन्होंने कलाक्षेत्र संस्थान की स्थापना की, जो भरतनाट्यम के पुनरुद्धार का जीवंत केन्द्र बन गया। यहाँ नृत्य केवल सीखा नहीं जाता, बल्कि अनुभव किया जाता है - शरीर, मन और भाव के आपसी संतुलन के माध्यम से। कलाक्षेत्र शैली की सबसे बड़ी विशेषता इसकी शांत, स्वच्छ और सौम्य अभिव्यक्ति है। यहाँ प्रदर्शन में अनावश्यक नाटकीयता और अतिशयोक्तिपूर्ण भाव-प्रदर्शन को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। इसके स्थान पर, लय की शुद्धता, मुद्राओं की स्पष्टता, शरीर की गरिमा और भाव की प्राकृतिक धारा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। मंच-सज्जा सरल और गरिमामय होती है, वेशभूषा प्रतीकात्मक, और संगीत शास्त्रीय परंपरा में जड़ित - जिससे नृत्य के दौरान दर्शक का ध्यान नर्तकी के भाव और कथा पर टिका रहे। आधुनिक भरतनाट्यम में आज जो अनुशासन, सौंदर्य-बोध, आध्यात्मिकता और स्वच्छता दिखाई देती है, उसकी आधारशिला कलाक्षेत्र ने रखी है। यही कारण है कि भरतनाट्यम अब केवल परंपरा का स्मारक नहीं, बल्कि समकालीन संस्कृति और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का एक जीवंत रूप बन गया है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भरतनाट्यम का विस्तार

आज भरतनाट्यम की पहचान भारत की सीमाओं में सीमित नहीं है। यह विश्वभर में संस्कृति, कला और आध्यात्मिक भावनाओं के आदान-प्रदान का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। विदेशी कलाकारों ने इसे केवल एक नृत्य शैली के रूप में नहीं अपनाया, बल्कि इसके भाव-प्रधान, आत्मा-केन्द्रित और आध्यात्मिक अनुभव को समझने और आत्मसात करने का प्रयास किया। यही कारण है कि भरतनाट्यम अब अनेक देशों के सांस्कृतिक मंचों, विश्वविद्यालयों और कला संस्थानों में सिखाया और प्रस्तुत किया जाता है। कई विदेशी कलाकारों और शोधकर्ताओं ने भरतनाट्यम को अपने व्यक्तिगत ध्यान और साधना का माध्यम बनाया। मंच पर प्रस्तुत होने वाले अंतरराष्ट्रीय कॉन्सर्ट (concert), सांस्कृतिक महोत्सव और नृत्य कार्यशालाएँ इस कला के वैश्विक विस्तार का प्रतीक हैं। अब यह नृत्य केवल भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं, बल्कि विश्व सांस्कृतिक संवाद का सेतु बन गया है - जहाँ भाषा की बाधाएँ मिट जाती हैं, और भाव, संगीत और शरीर-भाषा एक सार्वभौमिक अभिव्यक्ति बन जाते हैं।

संदर्भ:

https://bit.ly/3lWAXPe

https://bit.ly/31TgCmT

https://bit.ly/3ymgZ5l

https://bit.ly/3lZrtma

https://bit.ly/3ykQaic

https://tinyurl.com/ptk3abtm

क्यों जौनपुर की खुशबू, आज भी दुनिया के इत्र बाज़ारों में अपनी पहचान बनाए हुए है?

गंध - सुगंध/परफ्यूम

12-12-2025 09:26 AM

Jaunpur District-Hindi

जौनपुरवासियों, जब बात आती है सुगंध, परंपरा और शिल्प की, तो आपका शहर किसी परिचय का मोहताज नहीं। सदियों पुरानी यह धरती उस ख़ास खुशबू के लिए जानी जाती है, जो सिर्फ़ फूलों से नहीं, बल्कि जौनपुर की मिट्टी, मेहनत और रूह से निकलती है। यहाँ की गलियों में इत्र की महक सिर्फ़ हवा में नहीं, बल्कि लोगों की यादों, किस्सों और इतिहास में बसती है। कभी नवाब यूसुफ रोड, कोतवाली क्षेत्र और शाही पुल के आसपास इत्र की दुकानों में मिट्टी के कूँडों से उठती महक पूरे शहर को महका देती थी। गुलाब, चमेली, केवड़ा, खस - हर खुशबू में एक कहानी थी, जो इस शहर की पहचान बन गई। जौनपुर का इत्र न केवल भारत के राजमहलों और दरबारों में पसंद किया गया, बल्कि इसकी सुगंध फारस, अरब और यूरोप तक पहुँची। आज भी जब कोई इत्र की शीशी खोलता है, तो उसमें जौनपुर के इतिहास की झलक और उसकी परंपरा की गरिमा महसूस होती है। यह सिर्फ़ एक व्यापार नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत है - जिसने जौनपुर को सच्चे मायनों में “खुशबू का शहर” बना दिया।

इस लेख में हम जानेंगे कि जौनपुर का इत्र उद्योग कैसे शुरू हुआ और कैसे उसने विश्वभर में अपनी पहचान बनाई। इसके बाद, हम समझेंगे कि इत्र बनाने की प्रक्रिया में प्राकृतिक तेलों, मद्यसार और सुगंध के विज्ञान का क्या योगदान है। फिर, हम इत्र की विभिन्न श्रेणियों और उनमें मौजूद तेल की एकाग्रता के स्तर को जानेंगे, ताकि यह समझ सकें कि कौन-सा इत्र कितनी देर तक टिकता है। अंत में, हम यह भी सीखेंगे कि इत्र खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ।

जौनपुर का इत्र उद्योग — इतिहास और वैश्विक प्रसिद्धि

जौनपुर का इत्र उद्योग भारत की पारंपरिक सुगंध कला का जीवंत प्रतीक है। यह कोई आधुनिक प्रयोग नहीं, बल्कि एक विरासत है जो मुगलकाल, नवाबी शासन और औपनिवेशिक युग तक फैली हुई है। पुराने जमाने में जब शाही दरबारों में शानो-शौकत का दौर था, तब इत्र वहाँ की शिष्टता का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था - और जौनपुर के इत्र ने उस महक में अपनी जगह बना ली थी। नवाब यूसुफ रोड, कोतवाली क्षेत्र और शाही पुल के आसपास इत्र की छोटी-छोटी कच्ची दुकानें और कारखाने हुआ करते थे। कच्ची मिट्टी के बर्तनों में महीनों तक फूलों से तेल निकालने की प्रक्रिया चलती थी। उस समय के कारीगर अपने नुस्खों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते रहे, जिससे जौनपुर का इत्र “देसी परफ्यूम” के रूप में मशहूर हुआ। जौनपुर का इत्र सिर्फ़ भारत तक सीमित नहीं रहा - यह अरब, ईरान, तुर्की, मिस्र और यूरोप तक निर्यात किया जाता था। फारसी कवियों और विद्यापति जैसे भारतीय साहित्यकारों की रचनाओं में इसकी महक का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार, जौनपुर केवल एक व्यापारिक केंद्र नहीं, बल्कि सुगंध के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में जाना जाने लगा।

इत्र कैसे बनता है — प्राकृतिक तेल, मद्यसार और सुगंध का विज्ञान

इत्र बनाना वास्तव में एक सूक्ष्म कला और रासायनिक विज्ञान का सुंदर संयोजन है। इसमें प्रकृति और मानव कौशल दोनों की भूमिका होती है। सबसे पहले, फूलों (जैसे गुलाब, चमेली, केवड़ा, खस, चंपा, रजनीगंधा आदि) से तेल निकाला जाता है - इसे अत्तर कहा जाता है। यह प्रक्रिया परंपरागत रूप से “देग-भाप” विधि से की जाती है, जिसमें मिट्टी के पात्रों में फूलों को उबाला जाता है और उनकी भाप को ठंडा कर तेल के साथ मिलाया जाता है। यही वह चरण होता है जहाँ से इत्र की आत्मा जन्म लेती है। इसके बाद, इन तेलों को मद्यसार (alcohol) के साथ एक सटीक अनुपात में मिलाया जाता है। मद्यसार इत्र के अणुओं को स्थिर करता है और उसे त्वचा पर लंबे समय तक टिकने में मदद करता है। यह वही तत्व है जो इत्र को “टॉप नोट्स” (Top Notes), “मिडिल नोट्स” (Middle Notes) और “बेस नोट्स” (Base Notes) में विभाजित करता है। टॉप नोट्स वह महक होती है जो आपको तुरंत महसूस होती है; मिडिल नोट्स वे हैं जो कुछ समय बाद उभरती हैं; और बेस नोट्स वही गहरी सुगंध होती है जो कई घंटों तक बनी रहती है। यही संतुलन तय करता है कि कोई इत्र हल्का, मध्यम या गहरा महसूस होगा।

इत्र की प्रमुख श्रेणियाँ और उनकी एकाग्रता का स्तर

हर इत्र की अपनी पहचान होती है - कुछ तेज़ और प्रभावशाली, तो कुछ हल्के और नाजुक। यह भिन्नता इत्र में मौजूद सुगंधित तेलों की मात्रा या सांद्रता (concentration) पर निर्भर करती है।

- परफ्यूम (Perfume) सबसे सघन और लंबे समय तक टिकने वाला होता है। इसमें लगभग 20% से 30% तक सुगंधित तेल मिलाए जाते हैं। इसकी एक बूँद पूरे दिन की महक के लिए पर्याप्त होती है। यह अक्सर विशेष मौकों पर या रात के समय के लिए उपयुक्त माना जाता है।

- यू डी परफम (Eau de Parfum) में तेल की मात्रा थोड़ी कम (15-20%) होती है, लेकिन इसकी लोकप्रियता सबसे अधिक है। यह रोज़मर्रा के उपयोग के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इसकी खुशबू गहरी होते हुए भी अत्यधिक नहीं लगती।

- यू डी ट्वालेट (Eau de Toilette) हल्की महक वाला इत्र है, जिसमें 5-15% तक सुगंधित तेल होता है। यह दिनभर की सामान्य दिनचर्या या दफ्तर के माहौल के लिए उपयुक्त रहता है।

- यू डी कोलोन (Eau de Cologne) 2-4% तेल के साथ सबसे हल्की श्रेणी में आता है। यह कुछ घंटों तक ही टिकता है और मुख्य रूप से गर्मियों में ताज़गी के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

- यू फ़्राइचे (Eau Fraiche) और भी हल्का होता है, लगभग 1-3% तेल के साथ। यह अधिकतर पानी आधारित होता है और गर्मियों या यात्रा के दौरान हल्के स्प्रे की तरह प्रयोग में लाया जाता है।

कौन सा इत्र कितनी देर तक टिकता है — सही चयन का विज्ञान

सुगंध का टिकाव सिर्फ़ इत्र की गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि आपके शरीर के तापमान, त्वचा के प्रकार और मौसम पर भी निर्भर करता है। अगर आपकी त्वचा शुष्क है, तो इत्र जल्दी उड़ जाता है, जबकि तैलीय त्वचा पर यह अधिक देर तक बना रहता है। भारी और गहरी सुगंध वाले परफ्यूम ठंडे मौसम के लिए अच्छे माने जाते हैं क्योंकि वे शरीर की गर्मी से धीरे-धीरे महकते हैं। वहीं, हल्के यू डी ट्वालेट या कोलोन गर्मियों में उपयुक्त रहते हैं ताकि महक ताज़ा और सुकूनभरी लगे। दिनभर के उपयोग के लिए यू डी परफम एक संतुलित विकल्प है - न बहुत तेज़, न बहुत हल्का। रात की पार्टियों या औपचारिक आयोजनों के लिए परफ्यूम का चयन आपके व्यक्तित्व को और आकर्षक बना देता है। अंततः, सही इत्र वही है जो आपके मूड, मौसम और अवसर के अनुरूप हो - क्योंकि इत्र केवल महक नहीं, बल्कि एक भावनात्मक छवि भी है जो दूसरों पर आपकी छाप छोड़ती है।

इत्र खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें — ब्रांड, लेबल और परीक्षण विधि

इत्र खरीदना केवल पसंद की बात नहीं, बल्कि समझदारी का फैसला भी है। बाजार में सैकड़ों ब्रांड और हजारों सुगंध उपलब्ध हैं, पर सही चुनाव वही है जो आपकी त्वचा और व्यक्तित्व दोनों से मेल खाए।

सबसे पहले, बोतल पर लिखे शब्द ध्यान से पढ़ें - जैसे यू डी परफम, यू डी ट्वालेट आदि, क्योंकि ये बताते हैं कि इत्र कितना सघन है और कितनी देर टिकेगा। कभी भी इत्र को सीधे बोतल से सूंघकर फैसला न करें। उसे अपनी कलाई या गर्दन के पास हल्का-सा स्प्रे करें और कुछ मिनट इंतजार करें। शरीर की गर्मी और रासायनिक प्रकृति के अनुसार ही असली खुशबू सामने आती है। महंगे ब्रांड का मतलब हमेशा बेहतर गुणवत्ता नहीं होता। कई स्थानीय या हस्तनिर्मित इत्र उतने ही प्रभावी और लंबे समय तक टिकने वाले होते हैं। जौनपुर के कारीगर आज भी पारंपरिक तरीकों से इत्र तैयार करते हैं, और यही उनकी असली ताकत है। इत्र खरीदते समय एक बात हमेशा याद रखें - सही इत्र वह नहीं जो दूसरों को अच्छा लगे, बल्कि वह है जो आपकी पहचान को परिभाषित करे।

संदर्भ-

https://nyti.ms/3GYfdvK

https://bit.ly/3MdGona

https://bit.ly/3NB1CwZ

https://tinyurl.com/3tubk8mp

जौनपुर में बदलती वित्तीय सोच - क्रेडिट कार्ड से उभरता आधुनिक आर्थिक आत्मविश्वास

अवधारणा I - मापन उपकरण (कागज़/घड़ी)

11-12-2025 09:18 AM

Jaunpur District-Hindi

जौनपुरवासियों, समय के साथ अब हमारा शहर भी बदल रहा है। कभी जहाँ हर लेनदेन नकद में होता था और लोग नोटों पर ज़्यादा भरोसा करते थे, आज वही जौनपुर डिजिटल दौर की ओर बढ़ रहा है। दुकानों, रेस्तरां और बाज़ारों में अब “कार्ड एक्सेप्टेड” (Card Accepted) के बोर्ड आम दिखाई देते हैं। छोटे व्यापारियों से लेकर युवा पेशेवर तक, सभी लोग अब क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बदलाव सिर्फ़ आधुनिकता की निशानी नहीं, बल्कि सोच में आई नई समझ का प्रतीक है। क्रेडिट कार्ड ने खरीदारी, बिल भुगतान और यात्रा को आसान बना दिया है, जिससे लोगों को अपने पैसों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिल रही है। अब जौनपुर में आर्थिक लेनदेन न केवल तेज़ और सुरक्षित हुए हैं, बल्कि लोगों के बीच भरोसा और सुविधा भी बढ़ी है।

आज के इस लेख में हम जानेंगे कि जौनपुर जैसे शहर में वित्तीय सोच कैसे बदल रही है और क्रेडिट कार्ड आम जीवन का हिस्सा कैसे बन गए हैं। पहले हम देखेंगे कि जौनपुर में आधुनिक भुगतान प्रणाली ने किस तरह लोगों की आदतें बदलीं। फिर समझेंगे कि क्रेडिट कार्ड सुविधा, सुरक्षा और लाभ के कितने अवसर देते हैं। इसके बाद नज़र डालेंगे इसके विश्व से भारत तक के विकास पर, और अंत में जानेंगे कि समझदारी से इसका उपयोग कैसे आर्थिक साख और भविष्य दोनों को मज़बूत बनाता है।

जौनपुर में बदलती वित्तीय सोच और क्रेडिट कार्ड का बढ़ता प्रभाव

जौनपुर, जो कभी परंपरा और संस्कृति का पर्याय रहा है, अब वित्तीय आधुनिकता की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले जहाँ लोग नकद लेनदेन पर निर्भर थे, वहीं अब डिजिटल भुगतान और क्रेडिट कार्ड का उपयोग आम हो गया है। शहर की गलियों में “कार्ड एक्सेप्टेड” के बोर्ड यह संकेत देते हैं कि आर्थिक सोच बदल रही है। छोटे दुकानदार, शिक्षित युवा और सरकारी कर्मचारी - सभी अब इस बदलाव का हिस्सा बन चुके हैं। क्रेडिट कार्ड न केवल लेनदेन को आसान बना रहे हैं बल्कि आत्मनिर्भरता और वित्तीय जागरूकता की नई लहर ला रहे हैं। इस परिवर्तन से जौनपुर की स्थानीय अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता, गति और विश्वसनीयता का नया युग शुरू हो गया है।

क्रेडिट कार्ड के फायदे — सुविधा से लेकर सुरक्षा तक

आधुनक जीवन की व्यस्तता में क्रेडिट कार्ड सिर्फ़ भुगतान का साधन नहीं, बल्कि एक वित्तीय सुविधा का प्रतीक बन चुका है। यह कार्ड न केवल नकद रखने की झंझट से मुक्ति देता है, बल्कि हर खरीद पर रिवॉर्ड पॉइंट्स (Reward Points), कैशबैक (Cashback), और विशेष छूट जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है। यात्रियों के लिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस (Airport Lounge Access) और यात्रा बीमा जैसे लाभ इसे और आकर्षक बनाते हैं। इसके अलावा, क्रेडिट कार्ड में एन्क्रिप्शन (encryption) और धोखाधड़ी सुरक्षा तकनीकें उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखती हैं। आपातकालीन स्थितियों में यह कार्ड तत्काल सहायता का माध्यम बन जाता है - यानी सुविधा, सुरक्षा और सम्मान तीनों एक साथ।

विश्व से भारत तक — क्रेडिट कार्ड का विकास यात्रा

क्रेडिट की अवधारणा व्यापार की शुरुआत जितनी पुरानी है, लेकिन आधुनिक क्रेडिट कार्ड का जन्म 20वीं सदी में हुआ। 1920 के दशक में अमेरिकी तेल कंपनियों और होटलों ने ग्राहकों को बाद में भुगतान करने की सुविधा दी, जिससे “क्रेडिट संस्कृति” की नींव रखी गई। 1950 में फ्रैंक मैकनामारा (Frank McNamara) ने “डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल” (Diners Club International) की स्थापना की, जो आधुनिक क्रेडिट कार्ड की शुरुआत थी। भारत में यह अवधारणा 1961 में काली मोदी द्वारा लाई गई, जिन्होंने भारतीय उपभोक्ताओं के लिए पहला डाइनर्स क्लब कार्ड पेश किया। यह केवल एक भुगतान साधन नहीं था - यह भारतीय वित्तीय स्वतंत्रता के नए युग की घोषणा थी।

भारतीय बैंकिंग में परिवर्तन — प्रतिस्पर्धी क्रेडिट युग की शुरुआत

1980 का दशक भारत के वित्तीय इतिहास में क्रांति का दौर था। जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) ने देश का पहला बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, तब यह एक साहसिक प्रयोग था। जल्द ही आंध्रा बैंक ने वीज़ा कार्ड और विजया बैंक ने मास्टरकार्ड की शुरुआत की, जिससे भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा और नवाचार दोनों का जन्म हुआ। इस प्रतिस्पर्धा ने उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प दिए और बैंकों को तकनीकी उन्नति के लिए प्रेरित किया। यही वह दौर था जब भारत ने नकद से डिजिटल भुगतान की ओर अपने कदम मज़बूती से बढ़ाए, जिससे वित्तीय समावेशन की नई राह खुली।

क्रेडिट कार्ड बनाम डेबिट कार्ड — दो अलग वित्तीय दृष्टिकोण

क्रेडिट और डेबिट कार्ड (Debit Card) देखने में समान लग सकते हैं, परंतु दोनों की सोच और कार्यप्रणाली अलग है। डेबिट कार्ड सीधे आपके बैंक खाते से राशि काटता है, यानी यह “अपने पैसे का तत्काल उपयोग” है। वहीं क्रेडिट कार्ड “उधार पर खर्च” की सुविधा देता है, जहाँ भुगतान बाद में किया जा सकता है। यह अंतर उपभोक्ता की वित्तीय रणनीति को परिभाषित करता है - कोई व्यक्ति नियंत्रण के लिए डेबिट कार्ड चुनता है, तो कोई लचीलापन और लाभ के लिए क्रेडिट कार्ड। सही समझ और संतुलन के साथ दोनों का उपयोग व्यक्ति को वित्तीय रूप से सशक्त बना सकता है।

क्रेडिट कार्ड की संरचना और कार्यप्रणाली — अंदर की तकनीक और नियम

क्रेडिट कार्ड का हर तत्व एक उद्देश्य के साथ जुड़ा होता है। कार्ड पर अंकित नंबर, सीवीसी कोड (CVC Code) और समाप्ति तिथि सुरक्षा और पहचान दोनों सुनिश्चित करते हैं। बैंक ग्राहक की आय, भुगतान इतिहास और क्रेडिट स्कोर के आधार पर उसकी खर्च सीमा तय करता है। क्रेडिट स्कोर, यानी व्यक्ति की वित्तीय विश्वसनीयता, लोन और अन्य सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण मानदंड बन चुका है। आधुनिक कार्डों में लगे चिप और एनएफसी (NFC) तकनीक “टैप-टू-पे” (Tap-To-Pay) जैसे तेज़ और सुरक्षित लेनदेन को संभव बनाती है। इस पूरी प्रणाली का आधार है - तकनीक, भरोसा और सुरक्षा।

वित्तीय अनुशासन और जिम्मेदारी — क्रेडिट कार्ड का समझदारी से प्रयोग

क्रेडिट कार्ड एक वित्तीय वरदान है, यदि इसे अनुशासन के साथ उपयोग किया जाए। समय पर बिल भुगतान न केवल ब्याज से बचाता है, बल्कि क्रेडिट स्कोर को भी मजबूत करता है, जिससे भविष्य में ऋण प्राप्त करना आसान होता है। लेकिन अत्यधिक खर्च या न्यूनतम भुगतान जैसी गलतियाँ व्यक्ति की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने खर्च पर नज़र रखे, बजट तय करे और सीमा का पालन करे। समझदारी से प्रयोग करने पर क्रेडिट कार्ड सिर्फ़ सुविधा का नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाता है।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/2pav57hy

https://tinyurl.com/3fk7xhxv

https://tinyurl.com/yc6cx99y

https://tinyurl.com/jsfm9ntv

https://tinyurl.com/bd6pekfm

https://tinyurl.com/76r74jt7

अभिजीत बनर्जी की प्रेरक यात्रा जो जौनपुर के युवाओं को गहरी सोच और बदलाव की सीख देती है

आधुनिक राज्य : 1947 ई. से वर्तमान तक

10-12-2025 09:28 AM

Jaunpur District-Hindi

जौनपुरवासियों, हमारा शहर अपनी तहज़ीब, मिज़ाज और गहरी संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है। चाहे शाही पुल के पास बहती हल्की हवा हो, पुरानी जौनपुरी बोली की मिठास हो या हमारे यहाँ की सादगी से भरी ज़िंदगी, हर जगह एक खास अपनापन महसूस होता है। यहाँ लोग ज्ञान, समझदारी और सीख को हमेशा सम्मान की नज़र से देखते हैं। ऐसे में जब हम अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, तो यह विषय हमारे लिए सिर्फ दुनिया की किसी उपलब्धि का ज़िक्र नहीं बनता। यह एक ऐसी कहानी बन जाता है जो सोचने पर मजबूर करती है, प्रेरित करती है, और यह समझने में मदद करती है कि सही नज़र, सही दिशा और सही सोच दुनिया को कितना बदल सकती है। अभिजीत बनर्जी की यात्रा इसलिए भी और दिलचस्प लगती है क्योंकि वह भारत की उन्हीं गलियों से शुरू हुई थी, जहाँ हमारे जैसे साधारण लोगों की उम्मीदें और संघर्ष बसते हैं। उन्होंने दिखाया कि अर्थशास्त्र सिर्फ बड़ी-बड़ी किताबों और जटिल सिद्धांतों का विषय नहीं है। यह लोगों की तकलीफ़, ज़रूरत और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को समझने का तरीका भी है। जब उन्हें दुनिया का इतना बड़ा सम्मान मिला, तो यह सिर्फ उनका गौरव नहीं था, बल्कि भारत के हर युवा की मेहनत और सपनों की जीत थी।

आज हम मिलकर समझेंगे कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्या है, यह क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, और कैसे अभिजीत बनर्जी ने अपनी सोच और संवेदनशीलता से दुनिया में ग़रीबी को देखने का तरीक़ा बदल दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी सोच जौनपुर के युवाओं को क्या सीख देती है।

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार

आज नोबेल पुरस्कार दिवस है। दुनिया भर में लोग वैज्ञानिकों, लेखकों, विचारकों और बदलाव लाने वालों को याद कर रहे हैं। ऐसे दिन अर्थशास्त्र का नोबेल हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी शोध या विचार का असली अर्थ तब सामने आता है, जब वह इंसानी जीवन को बेहतर बनाता है। यह पुरस्कार उन लोगों को मिलता है जिनकी सोच ने समाज की मुश्किलों को समझा और उनके समाधान के रास्ते ढूँढे। यह हमें यह सिखाता है कि अर्थशास्त्र सिर्फ आंकड़ों की भाषा नहीं है, न ही यह सिर्फ उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों का विषय है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम जौनपुर की गलियों में रहते हुए रोज़मर्रा की कठिनाइयों को देखते, समझते और महसूस करते हैं। जौनपुर जैसे शांत और समझदार शहर में यह पुरस्कार हमें यह याद दिलाता है कि बदलाव हमेशा सच्चे इरादों और ईमानदार कोशिशों से आता है। बस एक सही सोच और ठोस प्रयास की ज़रूरत होती है।

भारतीय जड़ों से दुनिया की ऊँचाइयों तक का सफ़र

अभिजीत विनायक बनर्जी का जन्म मुंबई में हुआ था। उनके घर का माहौल हमेशा विचारों, बहस और सीख से भरा रहता था। पिता अर्थशास्त्री थे और माता भी विदुषी थीं, इसलिए बचपन से ही उन्हें सोचने और सवाल पूछने की आज़ादी मिली।उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता के प्रेसीडेंसी (Presidency) महाविद्यालय में की, जहाँ उन्होंने पहली बार समाज की असमानताओं को क़रीब से महसूस किया। आगे चलकर उन्होंने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, जिसने उनकी सोच को और गहराई दी। बाद में वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गए और धीरे-धीरे दुनिया के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में अपनी पहचान स्थापित की। उनकी सोच की जड़ें पूरी तरह भारतीय थीं। वे ग़रीबी को किसी दूर की अवधारणा की तरह नहीं देखते थे, बल्कि उसे ठीक उसी तरह समझते थे जैसे भारत के आम लोग हर रोज़ महसूस करते हैं।

ग़रीबी को समझने का एक नया तरीका जिसने दुनिया का नज़रिया बदल दिया

अभिजीत बनर्जी ने यह साबित किया कि ग़रीबी को समझने के लिए सिर्फ बड़े सिद्धांत काफी नहीं होते। ज़रूरत होती है लोगों के बीच जाकर उनकी ज़िंदगी, उनकी समस्याएँ और उनकी उम्मीदें समझने की। उनके काम का सबसे खास पहलू यह था कि वे किसी नीति को लागू करने से पहले छोटे स्तर पर उसे आज़माते, ताकि पता चल सके कि वह वास्तव में कितना असरदार है। उन्होंने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोज़गार से जुड़ी समस्याओं पर गहराई से काम किया। उनकी शोध ने कई देशों को यह समझने में मदद की कि छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा कर देने से ही ज़िंदगी बदलने लगती है। उनकी सोच ने दुनिया भर की सरकारों और संस्थाओं को यह दिखाया कि ग़रीबी को कम करने का असली रास्ता जमीनी मेहनत और ईमानदार समझ में छिपा है।

जौनपुर के लिए प्रेरणा बनर्जी की सोच का असली संदेश

जौनपुर के लिए प्रेरणा बनर्जी की सोच का असली संदेश

जौनपुर एक ऐसा शहर है जहाँ मेहनत और सादगी हमारे स्वभाव का हिस्सा है। यहाँ के लोग हमेशा सीखने, बढ़ने और नई दिशा तलाशने के लिए तैयार रहते हैं। अभिजीत बनर्जी की सोच हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए उसकी जड़ को समझना ज़रूरी है। सिर्फ बातें या सिद्धांत काफी नहीं होते। असल बदलाव तब आता है जब हम धरातल की हकीकत को समझें, लोगों की आवाज़ सुनें और उनका अनुभव जानें। जौनपुर के युवाओं के लिए उनकी कहानी यह संदेश देती है कि अगर हम ईमानदारी से सीखते रहें, सोचते रहें और अपनी जड़ों से जुड़े रहें, तो कोई भी मंज़िल दूर नहीं है।

संदर्भ

https://tinyurl.com/2hx8nba5

https://tinyurl.com/ycxfyyn6

https://tinyurl.com/2jrkv7e4

https://tinyurl.com/4eys49u3

https://tinyurl.com/3wrpm39w

https://tinyurl.com/yc8s3zwp

जानवरों की धारियों का रहस्य — प्रकृति का छलावरण, विज्ञान और संरक्षण की कहानी

आवास के अनुसार वर्गीकरण

09-12-2025 09:25 AM

Jaunpur District-Hindi

जानवरों के शरीर पर बनी धारियां हमेशा से वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का विषय रही हैं। चाहे बात भारत के जंगलों में घूमते बाघों की हो या अफ्रीका के मैदानों में दौड़ते ज़ेब्राओं की, इन दोनों के शरीर पर बनी धारियां किसी कला से कम नहीं लगतीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये धारियां केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि जीवन रक्षा की एक अद्भुत रणनीति हैं? आज हम जानेंगे कि बाघ और ज़ेब्रा जैसे जीवों में धारियां क्यों होती हैं, इनके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, और भारत के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में इन धारीदार जीवों के संरक्षण के क्या प्रयास हो रहे हैं।

आज के इस लेख में हम पाँच प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहले, हम समझेंगे कि बाघों की धारियां उनके शिकार के दौरान किस तरह मददगार होती हैं। फिर, हम जानेंगे कि अफ्रीकी ज़ेब्रा की काली-सफेद धारियां उन्हें गर्मी से कैसे बचाती हैं। इसके बाद, हम डार्विन (Darwin) से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक के शोधों पर नज़र डालेंगे जिन्होंने इन रहस्यमय धारियों के पीछे के कारण खोजे। फिर हम देखेंगे कि कैसे ज़ेब्रा की धारियां मक्खियों से बचाव का जैविक चमत्कार करती हैं। अंत में, हम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बाघों के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन की दिशा में चल रहे प्रयासों को समझेंगे।

बाघों की धारियों का रहस्य — छलावरण और शिकार की कला

बाघ सिर्फ़ अपनी ताकत या फुर्ती के कारण ही नहीं, बल्कि अपनी त्वचा पर बनी धारियों के कारण भी जंगल का सबसे भयावह शिकारी कहलाता है। उसकी हर काली धार प्रकृति की एक रचना है जो उसे घास, झाड़ियों और पेड़ों की छाया में लगभग अदृश्य बना देती है। जब वह अपने शिकार के पीछे धीरे-धीरे बढ़ता है, तो उसकी नारंगी त्वचा और काली धारियां जंगल की धूप और छाया में मिलकर एक भ्रम पैदा करती हैं। यह छलावरण (camouflage) उसे शिकार के बहुत करीब पहुंचने की अनुमति देता है, बिना पकड़े जाने के डर के। वैज्ञानिकों के अनुसार, बाघ की प्रत्येक धारी का पैटर्न अलग होता है, जैसे मनुष्यों के फिंगरप्रिंट (fingerprint) अलग होते हैं। इसका अर्थ है कि कोई भी दो बाघ एक जैसे नहीं दिखते। ये धारियां केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं हैं, बल्कि यह उनके अस्तित्व की सुरक्षा कवच हैं। बाघों का यह प्राकृतिक डिजाइन उन्हें न केवल शिकार में मदद करता है, बल्कि जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है।

ज़ेब्रा की धारियां — अफ्रीकी गर्मी और जीवित रहने की रणनीति

अफ्रीका के खुले मैदानों में जब सूरज सिर पर होता है और हवा तपिश से जलती है, तब ज़ेब्रा अपनी काली-सफेद धारियों की मदद से तापमान नियंत्रित करता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इन धारियों के कारण शरीर के काले हिस्से जल्दी गर्म होते हैं, जबकि सफेद हिस्से ठंडे रहते हैं। इस तापांतर के कारण शरीर के चारों ओर सूक्ष्म वायु-प्रवाह (micro-airflow) उत्पन्न होता है जो उन्हें ठंडक प्रदान करता है - यह एक प्राकृतिक थर्मल कंट्रोल सिस्टम (Thermal Control System) है, जो किसी मशीन की तरह काम करता है। लेकिन ज़ेब्रा की धारियों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समूह में चलने पर सैकड़ों ज़ेब्रा एक साथ इतने समान दिखाई देते हैं कि शिकारी भ्रमित हो जाता है कि किसे निशाना बनाए। यह दृश्य भ्रम उन्हें शिकारी की पकड़ से दूर रखने में मदद करता है। इस प्रकार, उनकी धारियां न केवल गर्मी से बचाव करती हैं बल्कि सामूहिक सुरक्षा (collective defense) का भी एक माध्यम हैं।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण — डार्विन से आधुनिक शोध तक की खोज

चार्ल्स डार्विन (Charles Darwin) ने 19वीं शताब्दी में पहली बार यह विचार प्रस्तुत किया कि जानवरों में पाए जाने वाले रंग और पैटर्न प्राकृतिक चयन का परिणाम हैं - यानी, जो पैटर्न उनके वातावरण में सबसे उपयुक्त हैं, वही जीवित रहते हैं। बाद में, वैज्ञानिकों ने इन विचारों पर और गहराई से शोध किया। उन्होंने पाया कि धारियां न केवल छलावरण में मदद करती हैं बल्कि शरीर का तापमान नियंत्रित करने, सामाजिक संकेत देने और रोग फैलाने वाले कीटों से सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य करती हैं। हाल के शोधों में, कंप्यूटर मॉडलिंग (computer modelling) और फोटोग्राफिक विश्लेषण (photographic analysis) के माध्यम से यह सिद्ध किया गया कि धारियों का विकास पर्यावरणीय दबावों के जवाब में हुआ है। उदाहरण के लिए, अधिक गर्म और धूप वाले क्षेत्रों के जानवरों में धारियां या हल्के रंग पाए जाते हैं, जबकि घने जंगलों में रहने वाले जीवों में गहरे रंग और जटिल पैटर्न होते हैं। यानी, धारियां केवल सजावट नहीं, बल्कि विकास की बुद्धिमत्ता हैं - प्रकृति का ऐसा डिजाइन जो जीवों को उनके वातावरण में टिके रहने की शक्ति देता है।

मक्खियों से सुरक्षा — ज़ेब्रा की धारियों का जैविक चमत्कार

शायद सबसे रोचक तथ्य यह है कि ज़ेब्रा की धारियां उन्हें केवल गर्मी से नहीं, बल्कि मक्खियों और कीड़ों से भी बचाती हैं। वैज्ञानिकों ने यह खोजा कि ज़ेब्रा के शरीर की धारियां मक्खियों के लिए एक ऑप्टिकल भ्रम (optical illusion) पैदा करती हैं। मक्खियों की आँखों में हजारों छोटे दृश्य रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें ओमेटिडिया (ommatidia) कहा जाता है। ये रिसेप्टर्स (receptors) अलग-अलग दिशाओं से दृश्य जानकारी एकत्र करते हैं। लेकिन जब वे ज़ेब्रा की काली-सफेद धारियों को देखती हैं, तो यह पैटर्न उनके लिए भ्रम पैदा करता है - वे यह तय नहीं कर पातीं कि सतह कहाँ है। इस भ्रम के कारण मक्खियाँ ज़ेब्रा पर उतरने या काटने से बचती हैं। चूँकि कई मक्खियाँ बीमारी फैलाती हैं, इसलिए यह प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली उनके जीवन को और सुरक्षित बनाती है। इस शोध ने साबित किया कि धारियां न केवल सुंदरता हैं, बल्कि एक जैविक कवच हैं - प्रकृति का एक अत्यंत जटिल और बुद्धिमान उपहार।

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ संरक्षण की दिशा में प्रयास

भारत के उत्तर प्रदेश की तराई बेल्ट में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघों का एक सुरक्षित और प्राकृतिक घर है। यहाँ की हरी-भरी घास, दलदली भूमि और साल के घने जंगल बाघों, हाथियों, गैंडों, दलदली हिरणों और कई दुर्लभ पक्षियों के लिए आदर्श आवास हैं। 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 1987 में यह ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ (Project Tiger) के अंतर्गत एक संरक्षित क्षेत्र बन गया। आज दुधवा भारत के सबसे सफल टाइगर रिज़र्व्स में से एक माना जाता है। यहाँ पर्यावरण संरक्षण, जनभागीदारी और पारिस्थितिक संतुलन के कई कार्यक्रम चल रहे हैं। दुधवा न केवल बाघों के संरक्षण का प्रतीक है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की हर धारी, हर रंग और हर आवाज़ हमारे पारिस्थितिकी संतुलन की कड़ी है। यदि हम इन जीवों और उनके आवासों की रक्षा करेंगे, तो हम अपनी पृथ्वी के भविष्य को भी सुरक्षित रखेंगे।

संदर्भ-

https://nyti.ms/3qg2YCq

https://bit.ly/3vMReIp

https://bit.ly/3wIcOz7

https://bit.ly/3iWGLro

https://bit.ly/3cWsIOv

https://tinyurl.com/4p5p7fty

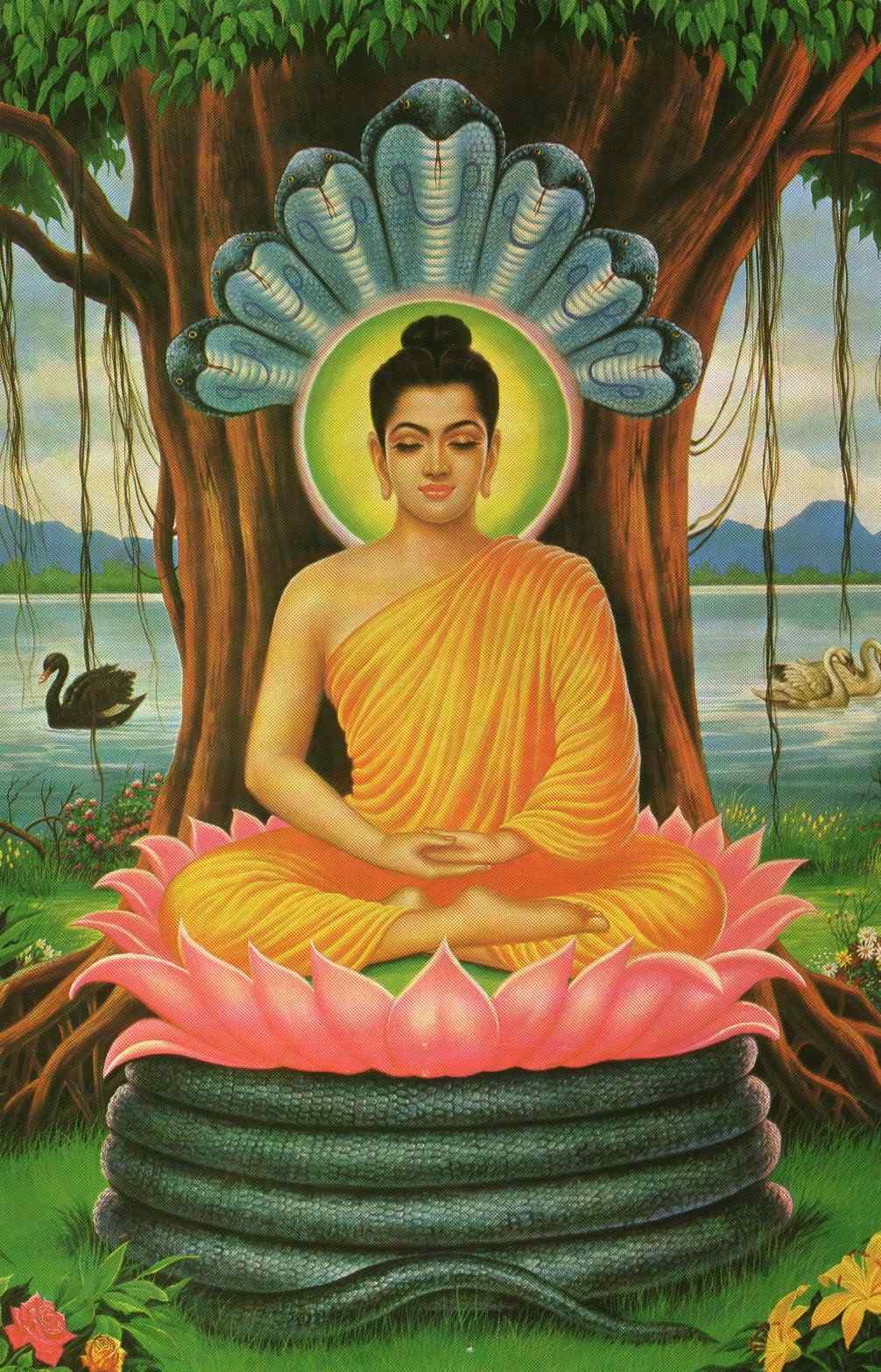

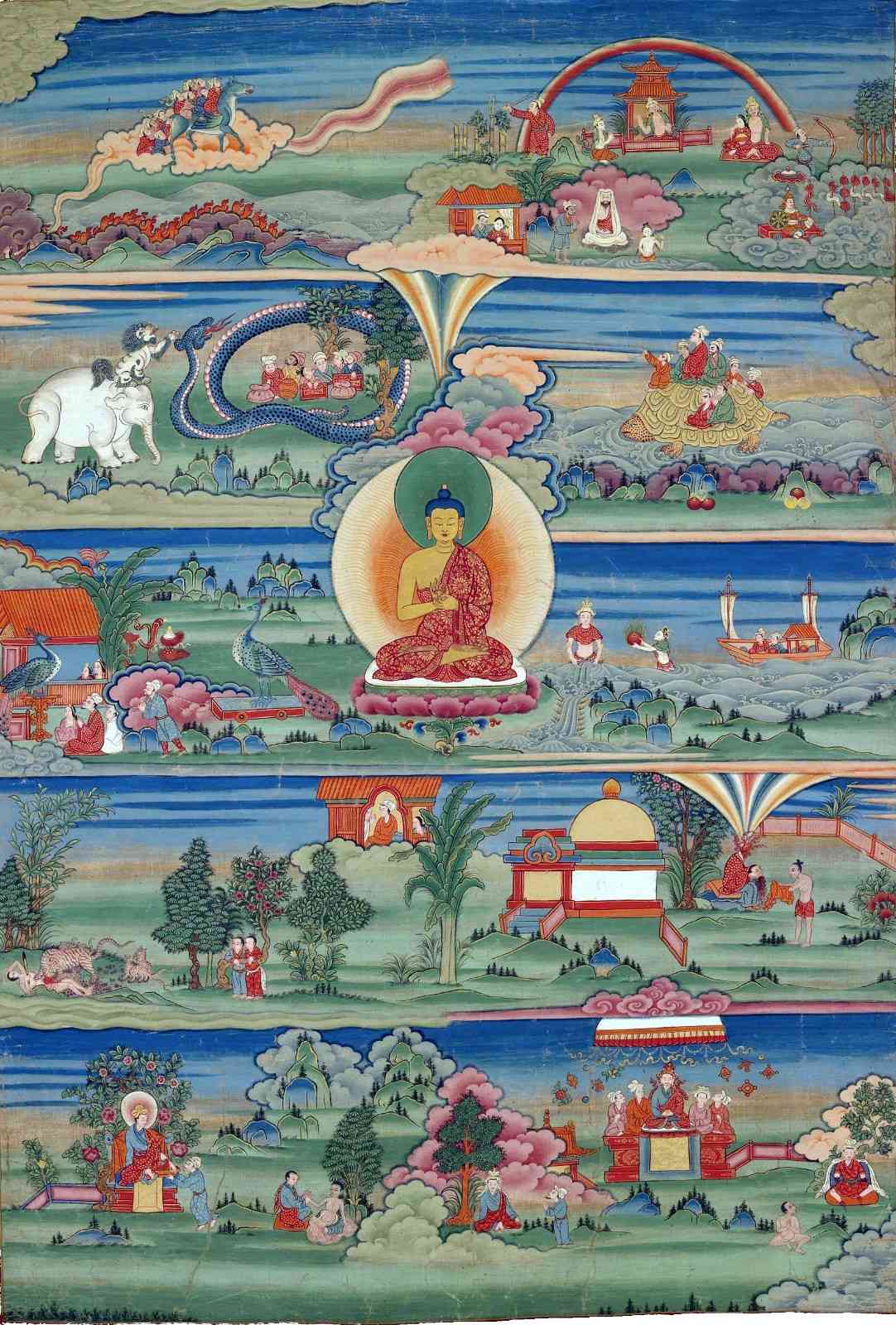

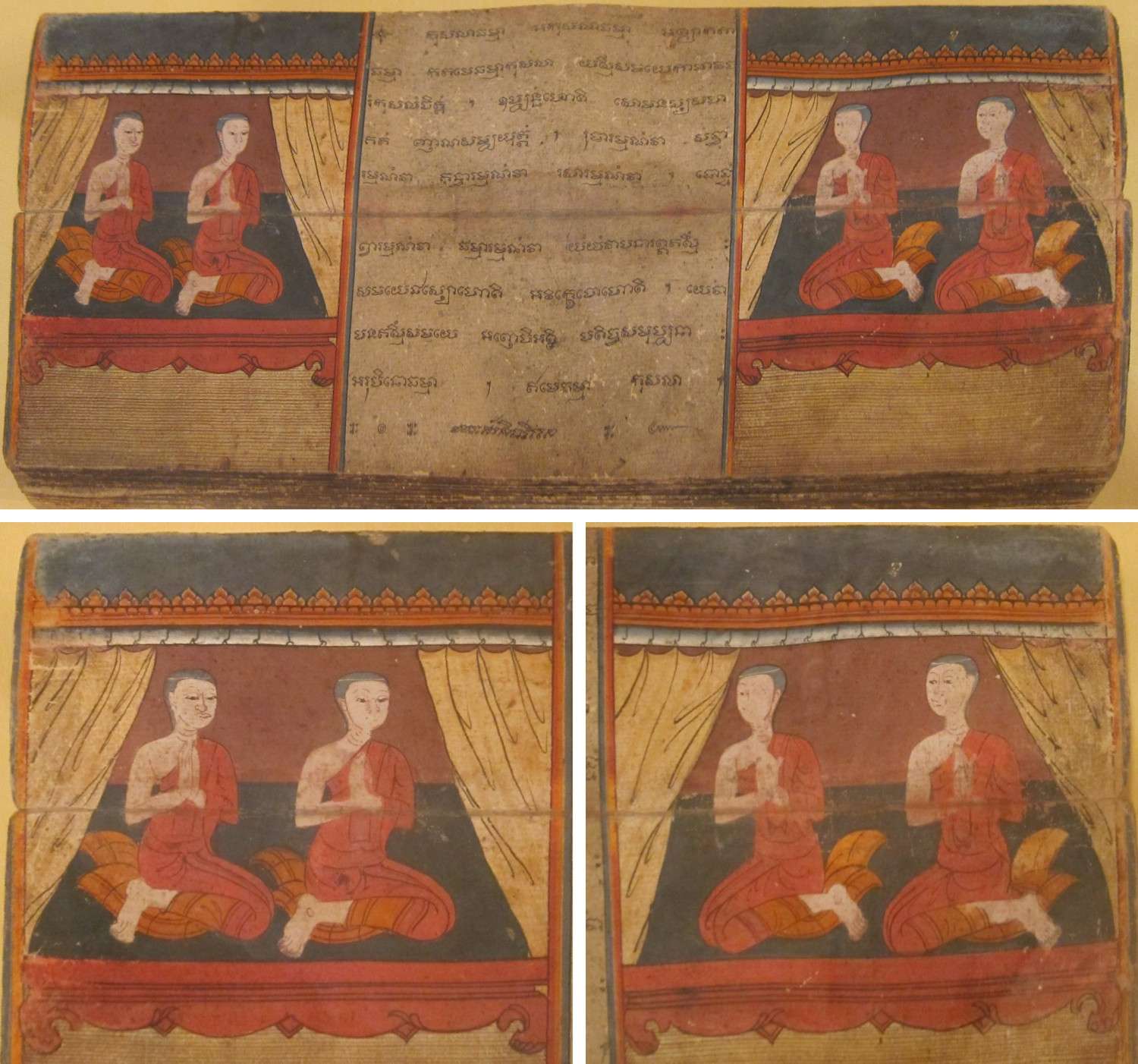

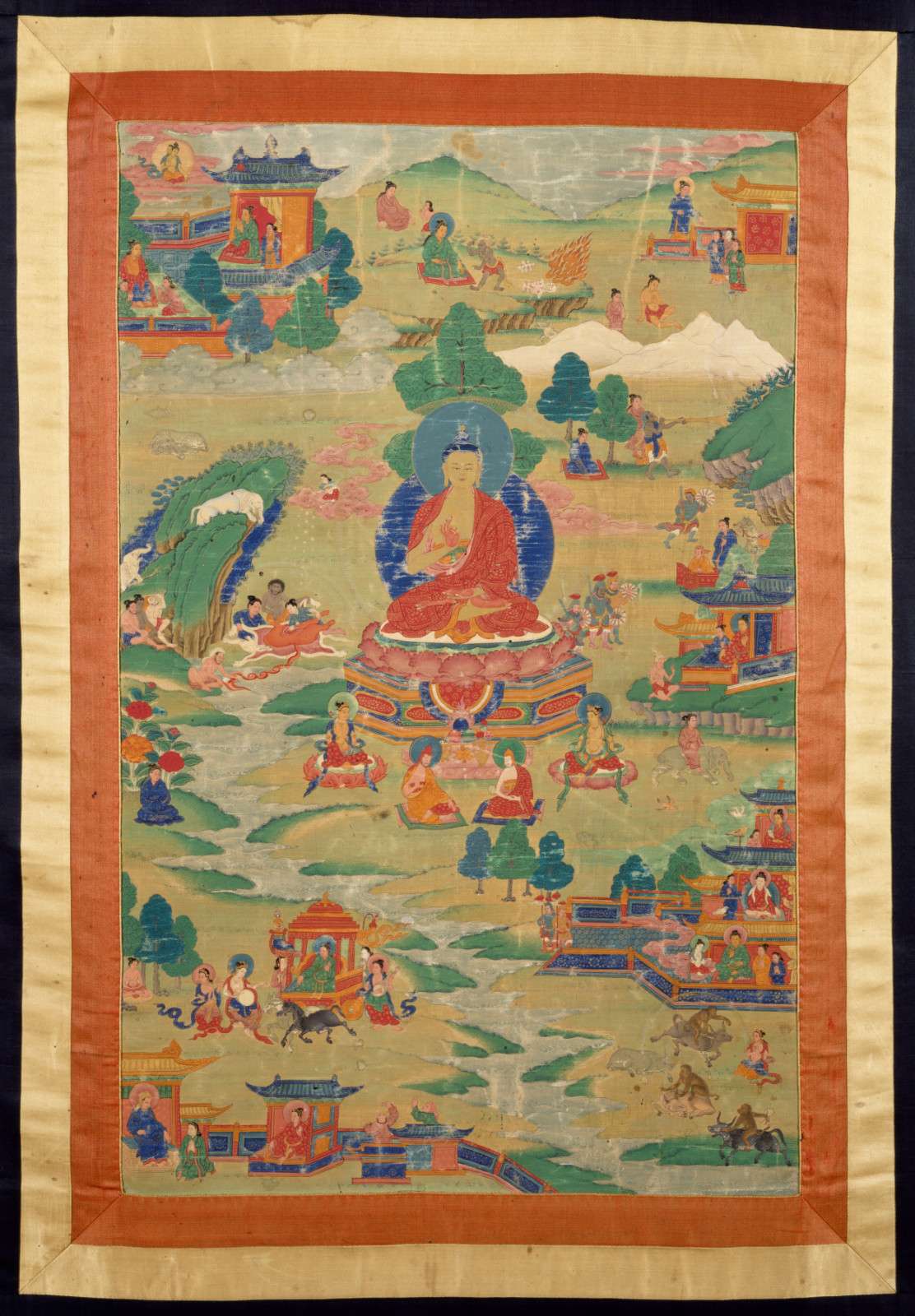

बुद्ध की जातक कथाएँ: मानवता, नैतिक मूल्यों और आंतरिक शांति की अनमोल धरोहर

विचार I - धर्म (मिथक/अनुष्ठान)

08-12-2025 09:16 AM

Jaunpur District-Hindi

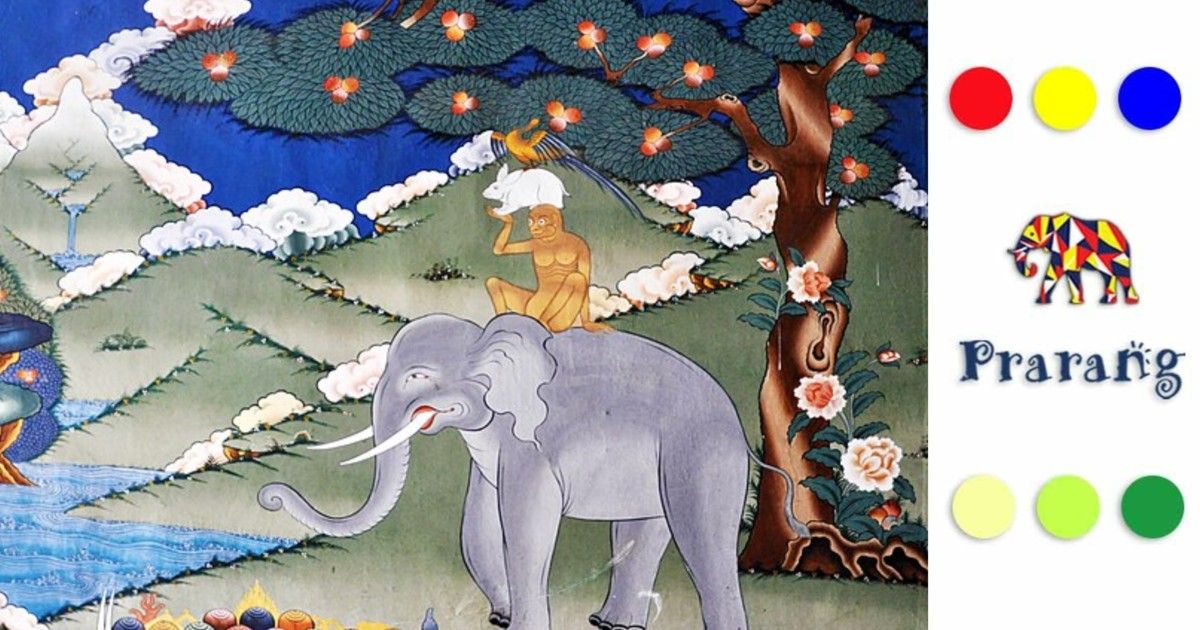

जौनपुरवासियों, बोधि दिवस (Bodhi Day) बौद्ध परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे उस ऐतिहासिक क्षण की स्मृति में मनाया जाता है जब सिद्धार्थ गौतम ने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने। यह दिन आत्मज्ञान, करुणा, धैर्य और सत्य की खोज का प्रतीक माना जाता है। गौतम बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं, वैभव या क्षणिक सुखों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की समझ, संयम और करुणा में निहित है।

बौद्ध धर्म के इसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण को गहराई से समझने में जातक कथाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये कथाएँ बुद्ध के अनेक पूर्व जन्मों का वर्णन करती हैं, जहाँ वे कभी पशु, कभी पक्षी, कभी राजा और कभी साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। इन जन्मों में उन्होंने जो अनुभव और शिक्षाएँ अर्जित कीं, वही जातक कथाओं के रूप में हमारे पास संरक्षित हैं। इन कथाओं का संदेश यह है कि मनुष्य का चरित्र, उसका व्यवहार और उसके कर्म केवल एक जीवन की सीमा में नहीं बंधते - वे आत्मा को आगे भी प्रभावित करते हैं। इसलिए, करुणा, धैर्य, दया, सत्य और मैत्री जैसे गुण केवल नैतिक आदर्श नहीं, बल्कि जीवन को शांत और संतुलित बनाने का मार्ग हैं। इस प्रकार, जातक कथाएँ केवल धार्मिक आख्यान नहीं हैं - वे जीवन-दर्शन हैं। वे हमें यह समझाती हैं कि मानव संबंध तब तक स्थायी और अर्थपूर्ण नहीं बनते जब तक उनमें लोभ, अहंकार और स्वार्थ के स्थान पर करुणा, सहानुभूति और सम्मान न हो। यही कारण है कि ये कथाएँ आज भी हमारी नैतिक संस्कृति, शिक्षा और आचरण का प्रेरक स्रोत बनी हुई हैं।

आज के इस लेख में, हम जातक कथाओं और उनके महत्व को सरल रूप में समझेंगे। पहले, हम जानेंगे कि जातक साहित्य क्या है और यह बौद्ध दर्शन से कैसे जुड़ा है। फिर, हम देखेंगे कि ये कथाएँ भारत से तिब्बत, चीन और एशिया के अन्य क्षेत्रों में कैसे फैलीं। इसके बाद, “सोने का हंस” कथा के माध्यम से लोभ और करुणा का नैतिक संदेश समझेंगे। अंत में, हम सारनाथ और वाराणसी के बौद्ध परंपरा में विशेष स्थान और इन कथाओं से उनके संबंध को जानेंगे।

जातक साहित्य की अवधारणा और बौद्ध दर्शन से उसका संबंध

जातक कथाएँ बौद्ध साहित्य का वह विशिष्ट हिस्सा हैं, जिनमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की घटनाओं और अनुभवों का वर्णन मिलता है। यह माना जाता है कि बुद्ध ने मनुष्य के रूप में अंतिम जन्म लेने से पहले अनेक बार अलग-अलग योनि - कभी पशु, कभी पक्षी, कभी राजकुमार, कभी साधक - के रूप में जन्म लिया था। इन जन्मों में उन्होंने करुणा, दया, सत्य, क्षमा और त्याग जैसे गुणों का अभ्यास किया, जिनका अंतिम फल उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति के रूप में मिला। इन पूर्व जन्मों को कथा-रूप में सुनाकर बुद्ध अपने अनुयायियों को यह समझाते थे कि नैतिक मूल्य केवल उपदेशों से नहीं, बल्कि लगातार अभ्यास, अनुभव और जीवन-व्यवहार से विकसित होते हैं। जातक कथाएँ बौद्ध दर्शन में इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये धर्म को केवल सैद्धांतिक नहीं बनातीं - बल्कि उसे जीवन के व्यवहार में उतारती हैं। इनमें दिखाया गया है कि मनुष्य की प्रवृत्तियाँ, भावनाएँ और कर्म उसके वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करते हैं। करुणा, सहानुभूति और अहिंसा इन कथाओं की प्रमुख धुरी हैं। इसलिए जातक साहित्य न केवल धार्मिक साहित्य है, बल्कि यह जीवन को देखने की एक सरल और मानवीय दृष्टि प्रस्तुत करता है।

जातक कथाओं का भाषाई विकास और अंतरराष्ट्रीय प्रसार

जातक कथाओं की यात्रा भाषाओं और भूगोल की सीमाओं से बहुत आगे तक जाती है। प्रारंभिक रूप से ये कथाएँ पाली और प्राकृत भाषाओं में मौखिक परंपरा के माध्यम से लोक और मठों में गाई और सुनाई जाती थीं। बाद में बौद्ध भिक्षुओं ने इन्हें संकलित किया और शिक्षा के क्रमबद्ध साधन के रूप में उपयोग किया। जैसे-जैसे बौद्ध धर्म भारत से श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान, थाईलैंड (Thailand) और मध्य एशिया तक पहुँचा, वैसे-वैसे जातक कथाओं का अनुवाद कई भाषाओं में किया गया - संस्कृत, तिब्बती, चीनी, खोतानी, उइघुर, बर्मी और यहाँ तक कि विभिन्न दक्कनी लोक भाषाओं में भी। चीन और तिब्बत के बौद्ध विश्वविद्यालयों और विहारों ने जातक साहित्य को शिक्षा, नाटक और चित्रकला के माध्यम से व्यापक रूप दिया। जापान में इन कथाओं को कामिशिबाई (कहानी-चित्र मंच) और भिक्षु-नृत्यों के रूप में प्रस्तुत किया गया। श्रीलंका और थाई मंदिरों की दीवारों पर जातक चित्र आज भी दिखाई देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जातक कथाएँ केवल भारत के धार्मिक इतिहास का हिस्सा नहीं रहीं - उन्होंने पूरे एशिया की सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित किया।

“सोने का हंस” कथा: लोभ, संबंधों और करुणा का संदेश

“सोने का हंस” जातक कहानी हमें मानव भावनाओं के दो प्रमुख पक्ष दिखाती है - करुणा और लोभ। कहानी के अनुसार, एक पुरुष जो अपने पूर्व जन्म में एक हंस होता है, अपनी परिवार की आर्थिक सहायता के लिए प्रत्येक बार एक सोने का पंख देकर उनकी जरूरतें पूरा करता है। उसकी इस उदारता में प्रेम, दया और अपनापन है। लेकिन परिवार की स्त्री, संतोष के बजाय लालच में पड़ जाती है और सोचती है कि एक-एक पंख मिलने से अच्छा है कि एक ही बार में सभी पंख निकाल लिए जाएँ। परंतु जैसे ही वह ऐसा करती है, सोने के पंख साधारण हो जाते हैं और कुछ भी शेष नहीं रहता। इस कथा का संदेश अत्यंत गहरा है - जहाँ लोभ प्रवेश करता है, वहाँ रिश्ते और सौंदर्य समाप्त हो जाते हैं। यह केवल आर्थिक संबंधों की नहीं, बल्कि भावनात्मक रिश्तों की कहानी है। यह सिखाती है कि प्रेम और सहायता को स्वीकार करना भी एक कला है - और संतोष जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है।

सारनाथ और वाराणसी: बुद्ध उपदेश परंपरा और धर्मचक्र प्रवर्तन की भूमि

सारनाथ वह स्थान है जहाँ बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद दुनिया के सामने पहली बार अपने अनुभव और सत्य को साझा किया। यही वह क्षण है जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है - अर्थात् धर्म के चक्र को गति देना, जिससे सत्य पूरे समाज में प्रवाहित होने लगे। यहाँ बुद्ध ने दुःख और मुक्ति के सिद्धांतों को “चार आर्य सत्य” और “अष्टांगिक मार्ग” के रूप में स्पष्ट किया, जो बौद्ध धर्म की आधारशिला बने।धमेक स्तूप, मृगदाय वन, अशोक द्वारा स्थापित सिंह-स्तंभ और संग्रहालय में रखी गई प्राचीन मूर्तियाँ इस आध्यात्मिक यात्रा की साक्षी हैं। वाराणसी केवल गंगा और शिव की नगरी नहीं, बल्कि यह वह धरती है जिसने मानव चेतना और करुणा की शिक्षा को पहली धड़कन दी। इसीलिए सारनाथ आज भी बौद्ध दर्शन को समझने, ध्यान करने और आत्मचिंतन करने का जीवंत केंद्र है।

भारतीय संस्कृति, शिक्षा और लोकपरंपरा में जातक कथाओं की भूमिका

जातक कथाओं का प्रभाव केवल धार्मिक या साहित्यिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। इन कहानियों ने भारतीय लोककथाओं, बच्चों के साहित्य, नैतिक शिक्षा और नाट्य कलाओं पर गहरा प्रभाव डाला है। पंचतंत्र और हितोपदेश जैसे ग्रंथों में कई कथाएँ जातक परंपरा से प्रेरित हैं। लोकनाट्य, कठपुतली नृत्य, बौद्ध चित्रकारी और अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं के दृश्य आज भी देखे जा सकते हैं। बच्चों को नैतिकता, ईमानदारी, सहानुभूति और साथी भाव सिखाने में इन कहानियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। जातक कथाएँ यह सिखाती हैं कि जीवन का मूल्य सफलता में नहीं, बल्कि उस करुणा में है जो हम दूसरों के प्रति महसूस और व्यक्त करते हैं।

संदर्भ-

https://bit.ly/3a48DY8

https://bit.ly/3PnMN24

https://bit.ly/3MjGkTP

https://tinyurl.com/2jv8n3mv

जौनपुर के खास व्यंजन: इमरती और मुगलई-अवधी स्वाद की लाजवाब परंपरा

स्वाद - भोजन का इतिहास

07-12-2025 09:28 AM

Jaunpur District-Hindi

हर जगह की अपनी एक पहचान होती है - कहीं भाषा उसे ख़ास बनाती है, कहीं संस्कृति, और कहीं वहाँ का खाना। जौनपुर की बात करें तो यहाँ का भोजन सिर्फ स्वाद से नहीं, बल्कि अपनेपन और परंपरा से जुड़ा हुआ है। यहाँ की इमरती का ज़िक्र आते ही लोग मुस्कुरा उठते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जौनपुर की इमरती जैसी मिठास और कुरकुरापन कहीं और मिल ही नहीं सकता। विदेश में रहने वाले लोग भी इसकी याद को कभी भूल नहीं पाते।

जौनपुर की पाक परंपरा में मुगलई नफ़ासत और अवधी शाहीपन दोनों का अद्भुत मेल दिखाई देता है। यही वजह है कि यहाँ के व्यंजन सिर्फ खाने की चीज़ नहीं, बल्कि एक अनुभव हैं - ऐसा अनुभव जो सुगंध, स्वाद और खुशियों के साथ दिल में बस जाता है। आज हम न केवल जौनपुर की मशहूर इमरती को समझेंगे, बल्कि यह भी खोजेंगे कि और कौन-कौन से स्वाद यहाँ की गलियों, घरों और दावतों को खास बनाते आए हैं। क्योंकि जौनपुर का खाना सिर्फ भोजन नहीं - एक ख़ूबसूरत याद है, जो हर निवाले के साथ जीवंत हो उठती है। तो आइए आज देखते और जानते हैं हमारे यहां के मशहूर स्वादिष्ट भोजन के बारे में।

संदर्भ:

https://tinyurl.com/2apf3us6

https://tinyurl.com/57w4xasu

https://tinyurl.com/7j5nv4fc

https://tinyurl.com/yc67msfr

जौनपुर में खारे और मीठे पानी की मछलियाँ और जलीय कृषि की नई संभावनाएँ

मछलियाँ और उभयचर

06-12-2025 09:24 AM

Jaunpur District-Hindi

जौनपुरवासियों, हमारी धरती का जल-जगत उतना ही रहस्यमयी और आकर्षक है जितना हमारी आँखों के सामने फैला हुआ दृश्य संसार। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि जौनपुर में बहती नदियाँ, शांत झीलें, विस्तृत तालाब और सीमित जल क्षेत्र जलीय कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। यही जल स्रोत हमारे जिले की पारंपरिक और आधुनिक कृषि गतिविधियों में नए अवसरों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि समुद्र में रहने वाली खारे पानी की मछलियाँ और नदियों-तालाबों की मीठे पानी की मछलियाँ एक-दूसरे के जलवायु और वातावरण में क्यों जीवित नहीं रह पातीं? यह केवल एक रोचक तथ्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे विज्ञान और जीव विज्ञान की गहरी समझ छिपी हुई है। इन मछलियों के जीवन और उनके वातावरण के बीच मौजूद संवेदनशील संतुलन को जानना हमें यह समझने में मदद करता है कि किस प्रकार जल स्रोत और मछली पालन की रणनीतियाँ जौनपुर जैसे जिले में सफल हो सकती हैं। जब हम इन प्रक्रियाओं और अंतर को समझते हैं, तो हम न सिर्फ़ मछलियों की प्राकृतिक जीवनशैली का सम्मान कर सकते हैं बल्कि अपने जिले में जलीय कृषि को भी नई दिशा और स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं।

आज हम इस लेख में जानेंगे कि खारे और मीठे पानी की मछलियों के बीच क्या अंतर है, क्या वे एक-दूसरे के पानी में जीवित रह सकती हैं, और वैश्विक स्तर पर समुद्री भोजन की बढ़ती मांग का मछली पालन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा हम भारत की प्रमुख समुद्री खाद्य कंपनियों और उनके योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। अंत में, जौनपुर में जलीय कृषि के विकास की संभावनाओं और स्थानीय किसानों के लिए इसके लाभ को समझेंगे।

खारे और मीठे पानी की मछलियों के बीच मूलभूत अंतर

खारे पानी की मछलियाँ मुख्य रूप से समुद्र में पाई जाती हैं, जहाँ पानी में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस पानी को अगर कोई इंसान पी ले, तो यह उसकी सेहत के लिए हानिकारक या जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन इन मछलियों के लिए यही खारा पानी जीवन का आधार है। समुद्र का पानी मछली के शरीर में मौजूद तरल पदार्थों की तुलना में अधिक खारा होता है। इसके कारण मछली ऑस्मोसिस (Osmosis) की प्रक्रिया से लगातार आंतरिक पानी खो देती है। इस कमी को पूरा करने के लिए, इन्हें समुद्र का पानी पीते रहना पड़ता है और शरीर में पानी-संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। इसके विपरीत, मीठे पानी की मछलियाँ तालाबों, नदियों और झीलों जैसे कम नमक वाले वातावरण में रहती हैं। इनके शरीर में नमक की मात्रा समुद्र की मछलियों की तुलना में कम होती है, लेकिन फिर भी इन्हें अपने शरीर में आवश्यक खनिजों - जैसे सोडियम (Sodium), कैल्शियम (Calcium) और क्लोराइड (Chloride) - को बनाए रखना पड़ता है। इसके लिए ये मछलियाँ गलफड़ों की मदद से आवश्यक खनिज पंप करती हैं और पानी के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। इस प्रक्रिया को ऑस्मोरेग्यूलेशन (Osmoregulation) कहते हैं, जो मछलियों के जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे न सिर्फ उनका शरीर संतुलित रहता है बल्कि वे बदलते वातावरण के अनुसार अपने शरीर के पानी और खनिज स्तर को भी नियंत्रित कर सकती हैं। इस तरह, खारे और मीठे पानी की मछलियों का मूल अंतर उनके निवास स्थान, शरीर में नमक संतुलन बनाए रखने की क्षमता और ऑस्मोसिस तथा ऑस्मोरेग्यूलेशन जैसी प्रक्रियाओं में निहित है। समझना जरूरी है कि यही अंतर हमें बताता है कि किसी भी मछली को उसके प्राकृतिक वातावरण से बाहर रखना कितना जोखिमपूर्ण हो सकता है।

मीठे पानी की मछली

क्या खारे पानी की मछलियाँ मीठे पानी में रह सकती हैं? और इसके उलट?

खारे और मीठे पानी की मछलियों की जीवनशैली को देखकर यह स्पष्ट होता है कि दोनों प्रकार की मछलियाँ एक-दूसरे के पर्यावरण में जीवित नहीं रह सकतीं। यदि किसी खारे पानी की मछली को अचानक मीठे पानी में डाल दिया जाए, तो उसका शरीर अनायास ही पानी से भरने लगता है। कोशिकाओं में अधिक पानी प्रवेश करने से मछली का शरीर असंतुलित हो जाता है और गंभीर स्थिति में वह मर भी सकती है। यह प्रक्रिया दिखाती है कि मछली की जीवनशैली और पर्यावरण के बीच कितना संवेदनशील संतुलन होता है। इसी तरह, यदि मीठे पानी की मछली को समुद्र जैसे अत्यधिक खारे वातावरण में रखा जाए, तो वहां का नमक उसका शरीर का पानी खींच लेता है। इससे मछली के शरीर में निर्जलीकरण (Dehydration) होने लगता है और जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। इन परिस्थितियों में न केवल मछली की मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि इसके शरीर की कोशिकाएं और अंग भी स्थायी नुकसान झेल सकते हैं। इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि मछली पालन में पर्यावरणीय उपयुक्तता का ध्यान रखना कितना जरूरी है। किसी भी मछली की प्रजाति को उसके प्राकृतिक जल स्रोत से बाहर रखना उसके जीवन के लिए खतरा हो सकता है। यही ज्ञान जौनपुर जैसे जिलों में जलीय कृषि के विकास में सुरक्षित और लाभकारी मत्स्य पालन के तरीकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देता है।

वैश्विक स्तर पर समुद्री भोजन की बढ़ती मांग और उसका प्रभाव

बीते 50 वर्षों में दुनिया में समुद्री भोजन की खपत में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में औसतन प्रति व्यक्ति 20 किलोग्राम समुद्री भोजन का उपभोग किया गया। इतना बड़ा उपभोग न केवल मछलियों की प्राकृतिक आबादी पर दबाव डाल रहा है, बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को भी प्रभावित कर रहा है। अत्यधिक मछली पकड़ने से समुद्र तल, प्रवाल भित्तियों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों को नुकसान पहुँच रहा है। इसके अलावा आधुनिक मछली पकड़ने वाले जहाज और उपकरण समुद्री वातावरण पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। सिंथेटिक (synthetic) सामग्रियों का प्रयोग और विनाशकारी तकनीकों का उपयोग समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है। इस सबका सीधा असर मछलियों की आबादी, समुद्री जीवन और समुद्र के स्वास्थ्य पर पड़ता है। वैश्विक स्तर पर समुद्री भोजन की बढ़ती मांग यह भी दर्शाती है कि खाद्य सुरक्षा केवल उत्पादन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सतत प्रबंधन, संरक्षण और व्यापार के सही तरीके भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जौनपुर जैसे जिले में, जहाँ जलीय कृषि की संभावनाएँ हैं, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सतत और सुरक्षित मत्स्य पालन की रणनीतियाँ विकसित की जा सकती हैं।

भारत की समुद्री खाद्य कंपनियाँ और उनका योगदान

भारत, दुनिया के सबसे बड़े मछली उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश के समुद्री खाद्य निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। इस वृद्धि में योगदान देने वाली प्रमुख कंपनियाँ हैं:

- ज़ील एक्वा लिमिटेड (Zeal Aqua Limited) – गुजरात में झींगा पालन और व्यापार की विशेषज्ञ कंपनी, जो गैर-एंटीबायोटिक (Non-Antibiotic) और प्रमाणित ब्लैक टाइगर झींगा (Black Tiger Shrimp) का उत्पादन करती है।

- वाटरबेस लिमिटेड (Waterbase Limited) – झींगा फ़ीड और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उपकरण का प्रमुख निर्माता और निर्यातक।

- कोस्टल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Coastal Corporation Limited) – उच्च गुणवत्ता वाले जलीय कृषि समुद्री भोजन का अंतरराष्ट्रीय निर्यातक।

- किंग्स इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड (Kings Infra Ventures Limited) – खेती से लेकर प्रसंस्करण और अंतरराष्ट्रीय व्यापार तक एकीकृत सेवाएँ प्रदान करती है।

- अवंती फीड्स लिमिटेड (Avanti Feeds Limited) – झींगा फ़ीड और प्रसंस्करण उपकरण का अग्रणी निर्माता और निर्यातक, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत उपस्थिति रखती है।

इन कंपनियों के प्रयासों ने यह साबित किया है कि सही संसाधनों, तकनीकी ज्ञान और प्रबंधन के माध्यम से जलीय कृषि न केवल भारत की खाद्य सुरक्षा बढ़ा सकती है, बल्कि आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

जौनपुर में जलीय कृषि विकास की संभावनाएँ

जौनपुर जिले में कई सीमित जल क्षेत्र हैं जो जलीय कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त माने जाते हैं। इन्हीं कारणों से एफएफडीए (FFDA - Fish Farmers Development Agencies) की स्थापना की गई थी। एफएफडीए का मुख्य उद्देश्य मछली किसानों को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित करना और उत्पादन लागत, लाभ-हानि अनुपात व विपणन लागत का विश्लेषण करना है। अध्ययन और स्थानीय अनुभव बताते हैं कि जौनपुर में जलीय कृषि न केवल किसानों की आय बढ़ा सकती है, बल्कि स्थानीय पोषण स्तर को भी मजबूत कर सकती है। सही प्रबंधन और निवेश के साथ, यह क्षेत्र मत्स्य पालन के क्षेत्र में एक मॉडल बन सकता है। इसके अतिरिक्त, जौनपुर की जल-संपदा का सतत उपयोग भविष्य में खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

संदर्भ-

https://Tinyurl.Com/Y5cb4rj8

https://Tinyurl.Com/5eyur7cb

https://Tinyurl.Com/47kdcex6

https://Tinyurl.Com/2bkph43h

https://tinyurl.com/9hks8my9

जौनपुरवासियो, जानिए क्यों भारत का समुद्री पर्यटन हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था के लिए अहम है

महासागर

05-12-2025 09:26 AM

Jaunpur District-Hindi

जौनपुरवासियों, हमारा शहर गोमती की लहरों और ऐतिहासिक मस्जिदों की शान से तो पहचाना ही जाता है, लेकिन जौनपुर की रूह केवल अपनी सरज़मीं तक सीमित नहीं है। यहाँ के लोग हमेशा नई जगहों को देखने और अलग-अलग संस्कृतियों को समझने की चाह रखते हैं। यही कारण है कि जब बात छुट्टियों या पारिवारिक यात्राओं की आती है तो समुद्र तटों का आकर्षण जौनपुर से दूर रहकर भी हमें अपनी ओर खींचता है। चाहे गोवा का जीवंत बीच हो, लक्षद्वीप का सुकूनभरा वातावरण, अंडमान की रोमांचक लहरें या कन्याकुमारी का महासागरों का संगम - जौनपुर से निकलने वाले सैलानियों के लिए ये जगहें सिर्फ़ पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि अनुभवों की नई दुनिया होती हैं। समुद्री पर्यटन का महत्व केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है। यह भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है, लाखों लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराता है और देश की सांस्कृतिक विविधता को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही यह हमें प्रकृति और समुद्री पारिस्थितिकी के महत्व को समझने का अवसर भी देता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि समुद्री पर्यटन भारत की पहचान का ऐसा आयाम है, जिसे जौनपुर के लोग भले ही दूर से महसूस करें, लेकिन उसका असर हमारे जीवन और सोच दोनों पर पड़ता है।

आज के इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि भारत में समुद्री पर्यटन का महत्व क्या है और यह स्थानीय समुदायों और सरकार दोनों के लिए कैसे लाभकारी है। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत के प्रमुख तटीय राज्य और उनके पर्यटन आँकड़े हमें क्या बताते हैं और किन राज्यों ने सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया। फिर हम जानेंगे कि भारत के लोकप्रिय समुद्र तट, जैसे गोवा का कैलंगुटे बीच, अंडमान का राधानगर बीच और लक्षद्वीप का मिनिकॉय आइलैंड (Minicoy Island), क्यों विश्वभर के पर्यटकों को खींचते हैं। अंत में, हम यह भी चर्चा करेंगे कि साहसिक पर्यटन और समुद्र तटों पर चल रहे सफ़ाई अभियान किस प्रकार इस क्षेत्र को और मज़बूत बना रहे हैं।

भारत में समुद्री पर्यटन का महत्व

भारत का समुद्री तट लगभग 7,500 किलोमीटर लंबा है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े तटीय क्षेत्रों वाले देशों में एक बनाता है। इस तटरेखा पर फैले समुद्र तट, कोरल रीफ़ (Coral Reef), मैनग्रोव (Mangrove) जंगल और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र न केवल प्राकृतिक सौंदर्य के प्रतीक हैं, बल्कि हमारे पर्यावरणीय संतुलन और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा भी हैं। समुद्री पर्यटन आज केवल सैर - सपाटा नहीं रहा, बल्कि यह रोजगार, व्यवसाय और सांस्कृतिक पहचान का मजबूत आधार बन गया है। गोवा के जीवंत बीच हों, पुडुचेरी की फ़्रांसीसी संस्कृति से रंगे तट हों, या अंडमान की स्वच्छ और प्राकृतिक दुनिया - हर स्थान अपने आप में अद्वितीय अनुभव देता है। यही कारण है कि समुद्री पर्यटन भारत के पर्यटन उद्योग की रीढ़ माना जाता है और लाखों लोगों की आजीविका इससे सीधे जुड़ी हुई है।

भारत के प्रमुख तटीय राज्य और पर्यटन आँकड़े

पर्यटन मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, साल 2015 में भारत के तटीय राज्यों ने विदेशी और घरेलू पर्यटकों दोनों को आकर्षित करने में बड़ी भूमिका निभाई। तमिलनाडु जैसे राज्य में 46.8 लाख विदेशी पर्यटक आए, जबकि घरेलू यात्रियों की संख्या 33 करोड़ से अधिक रही। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक ने भी लाखों यात्रियों का स्वागत किया। इन राज्यों की खासियत यह है कि इनके समुद्र तटों पर आपको केवल प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं मिलेगी, बल्कि धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विविधता का अनोखा मेल भी देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए, केरल के समुद्र तट आयुर्वेद और बैकवाटर्स (backwaters) के अनुभव से जुड़े हैं, जबकि महाराष्ट्र का कोकण क्षेत्र ऐतिहासिक किलों और साहसिक जलक्रीड़ाओं के लिए जाना जाता है। ये आँकड़े इस ओर भी संकेत करते हैं कि यदि सही नीतियाँ और सतत विकास की योजनाएँ अपनाई जाएँ, तो समुद्री पर्यटन भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना सकता है।

भारत के लोकप्रिय समुद्र तट

भारत का हर समुद्र तट अपनी अलग पहचान और अनुभव के लिए जाना जाता है।

- तरकर्ली बीच (महाराष्ट्र) : डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए प्रसिद्ध यह तट आपको समुद्र की गहराई में बसे कोरल और समुद्री जीवों की अद्भुत दुनिया से परिचित कराता है।

- राधानगर बीच (अंडमान) : “एशिया का सबसे खूबसूरत समुद्र तट” कहलाने वाला यह बीच अपनी सफेद रेत और स्वच्छ नीले पानी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का शांत वातावरण हर पर्यटक को आत्मिक सुकून देता है।

- औरोविले बीच (पुडुचेरी) : सर्फ़िंग प्रेमियों के लिए यह स्वर्ग समान है। यहाँ की लहरों पर खेलते हुए आप पुडुचेरी की सांस्कृतिक विविधता और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद भी ले सकते हैं।

- कैलंगुटे बीच (गोवा) : इसे “गोवा का राजा” कहा जाता है। यहाँ का जोश, संगीत, रात्रिकालीन जीवन और रोमांचक जलक्रीड़ाएँ हर युवा और परिवार को आकर्षित करती हैं।

- मिनिकॉय आइलैंड (लक्षद्वीप) : यह शांत स्वर्ग अपनी पारंपरिक लावा नृत्य, साफ़ पानी और रंगीन कोरल रीफ़ के लिए अनोखी पहचान रखता है।

- कन्याकुमारी बीच : भारत का यह तट तीन महासागरों - बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर - के मिलन का साक्षी है। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त जीवन भर का अनुभव बन जाता है।

साहसिक पर्यटन और तटीय गतिविधियाँ

आज का पर्यटक केवल बैठकर समुद्र की लहरें देखने तक सीमित नहीं है। साहसिक पर्यटन ने समुद्री पर्यटन को एक नया आयाम दिया है। अंडमान और लक्षद्वीप में स्कूबा डाइविंग (Scuba Diving) और स्नॉर्कलिंग (Snorkeling) आपको समुद्र की अद्भुत गहराइयों का अनुभव कराते हैं। पुडुचेरी में कयाकिंग (Kayaking) और गोवा में पैरासेलिंग (Parasailing), जेट-स्कीइंग (Jet-Skiing) और विंडसर्फिंग (Wind Surfing) हर रोमांच प्रेमी का सपना पूरा करते हैं। इन गतिविधियों का महत्व केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोज़गार सृजन में भी अहम योगदान देती हैं। अनुमान के अनुसार, साहसिक खेलों और तटीय गतिविधियों से हर साल करोड़ों रुपये की आय होती है। इस आय से स्थानीय लोग अपने परिवारों का भरण-पोषण करते हैं और छोटे व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलता है।

समुद्र तटों पर कचरा प्रबंधन और सफ़ाई अभियान

समुद्री पर्यटन की सबसे बड़ी चुनौती है स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण। बढ़ते पर्यटन ने समुद्र तटों पर प्लास्टिक और अन्य कचरे की समस्या को गंभीर बना दिया है। हालांकि, इस स्थिति को सुधारने के लिए कई प्रेरणादायक पहलें हो रही हैं। भारत के 12 समुद्र तटों को “ब्लू फ्लैग” (Blue Flag) प्रमाणपत्र मिला है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों पर उनकी स्वच्छता और सुरक्षा को मान्यता देता है। मुंबई के वर्सोवा बीच पर अफ़रोज़ शाह फ़ाउंडेशन ने लाखों किलो कचरा साफ़ करके यह दिखाया कि सामूहिक प्रयास से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। प्रोजेक्ट मुंबई का “जललोष-क्लीन कोस्ट्स” (Jallosh-Clean Coasts) अभियान भी हजारों किलो कचरा हटाकर समुद्र तटों और नदियों को नया जीवन दे चुका है। विशाखापत्तनम और चेन्नई जैसे तटीय शहरों में भी नियमित सफ़ाई अभियान चलाए जाते हैं, जिनमें स्थानीय निकाय, एनजीओ (NGO) और आम नागरिक मिलकर योगदान देते हैं। यह साफ़ तौर पर दर्शाता है कि यदि हम सभी अपनी जिम्मेदारी समझें, तो भारत के समुद्र तट न केवल सुंदर रह सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अनमोल धरोहर साबित होंगे।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/4dymv8hp

https://tinyurl.com/2fztzc79

https://tinyurl.com/hfa29et5

https://tinyurl.com/4a6pfuht

https://tinyurl.com/2sscafcm

https://tinyurl.com/yc4p9cmw

प्रकृति 825