लखनऊ - नवाबों का शहर

लखनऊ की ज़मीन के नीचे...

लखनऊ की ज़मीन के नीचे...

समान पारिश्रमिक कानून:...

समान पारिश्रमिक कानून:...

सर्दियों का सुरमय सफ़र...

सर्दियों का सुरमय सफ़र...

कैसे कजरी और कथक, लखनऊ...

कैसे कजरी और कथक, लखनऊ...

लखनऊ के ज़ायके का रहस्...

लखनऊ के ज़ायके का रहस्...

कैसे कागज़ी मुद्रा ने...

कैसे कागज़ी मुद्रा ने...

फिज़िक्स के नोबेल पुरस...

फिज़िक्स के नोबेल पुरस...

पिघलती बर्फ, सिकुड़ता...

पिघलती बर्फ, सिकुड़ता...

बौद्ध दर्शन की जीवन-या...

बौद्ध दर्शन की जीवन-या...

ज़ायका-ए-लखनऊ: नवाबी र...

ज़ायका-ए-लखनऊ: नवाबी र...

लखनऊवासियों जानिए, मुं...

लखनऊवासियों जानिए, मुं...

लखनऊवासियों जानिए,अतिप...

लखनऊवासियों जानिए,अतिप...

लखनऊ की ज़मीन के नीचे छिपी वो कहानियाँ: इमामबाड़ा, छत्तर मंज़िल और ‘लाट’ के रहस्यमय सुरंग रहस्य

औपनिवेशिक काल और विश्व युद्ध : 1780 ई. से 1947 ई.

16-12-2025 09:20 AM

Lucknow-Hindi

लखनऊवासियों, अगर आपने कभी अपने शहर के इतिहास को गहराई से महसूस किया है, तो आपने ज़रूर सोचा होगा कि इस नवाबी धरती के महलों और इमारतों में आखिर इतनी रहस्यमयी भव्यता कैसे बसती है? नवाबों का यह शहर केवल सतह पर जितना खूबसूरत दिखता है, उसके नीचे उतनी ही रोचक और रोमांचक दुनिया छिपी है - सुरंगों, जलमार्गों और गुप्त रास्तों की दुनिया। बड़ा इमामबाड़ा, छत्तर मंज़िल और ला मार्टिनियर कॉलेज (La Martiniere College) जैसी इमारतें इस अदृश्य इतिहास की जीवित गवाह हैं। ये संरचनाएँ न सिर्फ स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, बल्कि इनमें छिपी कहानियाँ लखनऊ के गौरवशाली अतीत को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। आज हम इन्हीं गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि इन सुरंगों और भूमिगत मार्गों का वास्तविक महत्व क्या था।

आज के इस लेख में सबसे पहले हम बड़ा इमामबाड़ा की अद्भुत वास्तुकला और भूलभुलैया के रहस्य जानेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि इसकी सुरंगों का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था और इन्हें किस तरह रणनीतिक रूप से उपयोग किया जाता था। फिर हम चलेंगे छत्तर मंज़िल की ओर, जहाँ 2015 में खोजे गए प्राचीन जलमार्गों ने नवाबी दौर की तकनीकी समझ को नया रूप दिया। इसके बाद हम लखनऊ के नवाबी शासनकाल में विकसित भूमिगत वास्तुकला की उन्नति को समझेंगे। और अंत में, हम जानेंगे ला मार्टिनियर कॉलेज की प्रसिद्ध ‘लाट’ से जुड़े रहस्यों के बारे में, जो आज भी इतिहासप्रेमियों को रोमांचित करते हैं।

बड़ा इमामबाड़ा की वास्तुकला और रहस्यमयी भूलभुलैया

बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की पहचान, गर्व और स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इसकी सबसे अनोखी विशेषता यह है कि इसका विशाल केंद्रीय हॉल - लगभग 50,000 वर्ग फीट का - बिना किसी खंभे या सपोर्ट के खड़ा है। यह तथ्य आज भी दुनिया के वास्तु - विशेषज्ञों को चकित करता है। इसके ऊपर मौजूद भूलभुलैया एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है, जिसमें संकरी, ऊँची - नीची और एक जैसी दिखने वाली 489 गलियाँ हैं। इन्हें इस तरह बनाया गया कि भीतर कदम रखते ही व्यक्ति दिशा - भ्रमित हो जाए। यह भूलभुलैया केवल सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा और तापमान नियंत्रण के लिए भी थी - गर्मी में इमारत को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने के लिए इसकी मोटी दीवारें और वायु प्रवाह की संरचना आज भी कारगर हैं। इस पूरी इमारत में नवाबी वास्तु कौशल, फारसी कला और स्थानीय तकनीकों का अद्भुत मेल देखने को मिलता है।

बड़ा इमामबाड़ा की गुप्त सुरंगें और उनका ऐतिहासिक उद्देश्य

बड़ा इमामबाड़ा की गुप्त सुरंगों को लेकर सदियों से किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि ये सुरंगें इलाहाबाद, फैज़ाबाद, दिल्ली और यहाँ तक कि गोमती नदी के तल तक जाती थीं। इन्हें विशेष रूप से आपातकालीन परिस्थितियों में उपयोग के लिए बनाया गया था - जैसे युद्ध के दौरान नवाबों को छिपाकर सुरक्षित निकालना, गुप्त बैठकों में संदेश पहुँचाना, या भारी खज़ाने को सुरक्षित स्थानों तक ले जाना। इन सुरंगों की बनावट इतनी जटिल थी कि कोई भी दुश्मन इनमें घुसने के बाद आसानी से बाहर नहीं निकल सकता था। कई हिस्से इतने संकरे थे कि एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति ही गुजर सके। सुरक्षा कारणों से आज इन मार्गों को बंद कर दिया गया है, लेकिन इनसे जुड़ी कहानियाँ आज भी बड़ा इमामबाड़ा को एक रहस्यमयी स्थल बना देती हैं।

छत्तर मंज़िल में खोजे गए प्राचीन जलमार्ग और भूमिगत संरचनाएँ

2015 में छत्तर मंज़िल के जीर्णोद्धार के दौरान पुरातत्वविदों ने एक रोमांचक खोज की - एक 350 फीट लंबा भूमिगत जलमार्ग जो सीधा गोमती नदी से जुड़ा था। इस जलमार्ग से जुड़ी सीढ़ियाँ महल की तलों तक जाती थीं, जिससे पता चलता है कि नवाब छोटी नावों में बैठकर महल से नदी तक गुप्त यात्रा किया करते थे। यह केवल आवागमन का माध्यम नहीं था बल्कि एक उन्नत जलवायु नियंत्रण प्रणाली भी थी - गर्मियों में महल का तापमान कम करना और सर्दियों में गर्माहट बनाए रखना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। यह खोज नवाबी वास्तुकला की वैज्ञानिक सोच, तकनीकी समझ और प्राकृतिक संसाधनों के बुद्धिमान उपयोग को उजागर करती है। यह भी स्पष्ट हुआ कि उस समय भूमिगत जलमार्ग राजसी जीवन का सामान्य हिस्सा थे।

लखनऊ का नवाबी दौर और भूमिगत वास्तुकला की उन्नति

लखनऊ का नवाबी दौर केवल महलों की भव्यता या शाही वैभव के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इसकी भूमिगत संरचनाएँ भी उतनी ही उन्नत थीं। सुरक्षा और प्रशासनिक गुप्तता को ध्यान में रखते हुए, भूमिगत कमरे, गलियाँ, बैठकें और जलमार्गों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया था। कुछ महल तो इस तरह बनाए गए थे कि उनमें प्राकृतिक वेंटिलेशन के माध्यम से ठंडक बनी रहती थी, और भूमिगत तैखाने हवा और प्रकाश के सही संतुलन से रहने योग्य बनाए गए थे। नवाबों की यह वास्तु - विज्ञान संबंधी समझ उस समय के किसी भी यूरोपीय साम्राज्य की तकनीक से कम नहीं थी। इससे स्पष्ट होता है कि लखनऊ केवल सांस्कृतिक राजधानी नहीं था, बल्कि विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अग्रणी था।

ला मार्टिनियर कॉलेज की ‘लाट’ का रहस्य

ला मार्टिनियर कॉलेज की ‘लाट’ आज भी लखनऊ की सबसे रहस्यमयी संरचनाओं में से एक है। इसे कॉन्स्टेंटिया पैलेस (Constantia Palace) के पूर्वी प्रवेश पर बनाया गया था। इससे जुड़ी कहानियाँ इसे रहस्य से घेर लेती हैं - कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी गुप्त सुरंग का वेंटिलेशन टॉवर (ventilation tower) था, जबकि कुछ का विश्वास है कि इसमें जनरल क्लॉड मार्टिन (General Claude Martin) का हृदय दफन किया गया था। टॉवर के अंदर मौजूद पुली, लोहे की मोटी चेन, दीवारों में लगा विशाल हुक और शीर्ष तक जाने वाली संकरी सीढ़ियाँ यह संकेत देती हैं कि यह सिर्फ एक ‘सजावटी संरचना’ नहीं थी। हाल ही में इस लाट को फिर से सक्रिय किया गया है, जिसके बाद कई अप्रकाशित तंत्र सामने आए हैं, जिनका उद्देश्य अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इतिहासकारों का मानना है कि भविष्य में इसके बारे में और रहस्य खुल सकते हैं - जो लखनऊ के इतिहास को और भी समृद्ध करेंगे।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/2ye6j4dj

https://tinyurl.com/26vqb7om

https://tinyurl.com/24ruczfl

https://tinyurl.com/2clj5sjz

https://tinyurl.com/4m5cscvv

समान पारिश्रमिक कानून: मेहनत करने वाली महिलाओं के वेतन और अधिकार की कहानी

आधुनिक राज्य : 1947 ई. से वर्तमान तक

15-12-2025 09:16 AM

Lucknow-Hindi

लखनऊ, तहज़ीब और नज़ाकत का शहर, जहाँ की गलियाँ न सिर्फ़ अपनी खुशबू और नवाबी रौनक के लिए जानी जाती हैं, बल्कि यहाँ की मेहनतकश महिलाओं की लगन और संघर्ष की कहानियों के लिए भी मशहूर हैं। आज यह शहर हर क्षेत्र में महिलाओं की सक्रियता का गवाह है। चाहे बैंक हों, स्कूल और कॉलेज, अस्पताल, मीडिया दफ्तर या निजी कंपनियाँ, लखनऊ की महिलाएँ सुबह से शाम तक अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। कई बार वे उनसे बेहतर प्रदर्शन भी करती हैं। लेकिन महीने के अंत में जब वेतन पर्ची हाथ में आती है, तो उसमें लिखा आंकड़ा अक्सर छोटा रह जाता है। सवाल उठता है कि जब काम बराबर है, तो वेतन में फर्क क्यों है? यही सवाल हमें उस महत्वपूर्ण कानून की ओर ले जाता है जिसे भारत सरकार ने 1976 में लागू किया था। यह है समान पारिश्रमिक अधिनियम (Equal Remuneration Act), जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मेहनत का मूल्य लिंग के आधार पर नहीं बल्कि काम के आधार पर तय हो।

आज हम जानेंगे कि यह कानून आखिर कहता क्या है, इसका उद्देश्य क्या था। साथ ही देखेंगे कि शहर की महिलाएँ बराबर मेहनत करने के बावजूद समान वेतन क्यों नहीं पा रहीं, इसके पीछे कौन से सामाजिक और व्यवस्थागत कारण हैं, और अंत में यह भी समझेंगे कि सरकार, समाज और स्वयं महिलाएँ इस असमानता को मिटाने के लिए क्या ठोस कदम उठा सकती हैं।

समान पारिश्रमिक अधिनियम क्या कहता है

समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 भारत का एक ऐतिहासिक कानून है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को केवल उसके लिंग के कारण कम वेतन न दिया जाए। यह अधिनियम कहता है कि “समान कार्य के लिए समान वेतन” हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसका अर्थ है कि यदि कोई महिला वही कार्य करती है जो पुरुष करता है, तो उसे भी समान वेतन मिलना चाहिए। यह अधिनियम कार्यस्थलों पर निष्पक्ष अवसर, समान व्यवहार और सम्मानजनक माहौल प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। महिलाओं की स्थिति

महिलाओं की स्थिति

महिलाएँ आज हर क्षेत्र में आगे हैं। प्रशासन, शिक्षा, बैंकिंग और निजी उद्यमों में वे अपनी प्रतिभा से पहचान बना रही हैं। फिर भी वेतन असमानता की समस्या अब भी गहराई से जमी हुई है। कई बार महिलाएँ वही जिम्मेदारी निभाती हैं, वही काम करती हैं, पर उनका वेतन कम रहता है। यह केवल नीतिगत नहीं बल्कि मानसिकता से जुड़ी समस्या है। कई नियोक्ता अब भी यह मानते हैं कि पुरुष परिवार के मुख्य कमाने वाले हैं, जबकि महिलाएँ सहायक भूमिका निभाती हैं। यह सोच वेतन निर्धारण को प्रभावित करती है और समान मेहनत का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता। कई पेशेवर महिलाएँ कहती हैं कि उन्हें अक्सर अपनी काबिलियत साबित करने में अपने पुरुष साथियों से ज़्यादा समय और प्रयास लगाना पड़ता है। सरकारी प्रयास और कानूनी दायरा

सरकारी प्रयास और कानूनी दायरा

भारत सरकार ने इस असमानता को मिटाने के लिए कई कदम उठाए हैं। वेतन संहिता (Code on Wages) 2019 ने वेतन से जुड़े नियमों को सरल बनाया और सुनिश्चित किया कि अनुबंध, आकस्मिक या अस्थायी कर्मचारियों को भी समान वेतन का अधिकार मिले। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन अधिनिय (Minimum Wages Act) 1948 यह तय करता है कि हर श्रमिक को उसके कौशल और कार्य के अनुसार उचित वेतन मिले। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो इस भेदभाव को समाप्त करने में सहायक हैं। धारा 4 कहती है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह पुरुष हो या महिला, यदि वह समान कार्य कर रहा है, तो उसे समान वेतन दिया जाएगा। धारा 5 यह सुनिश्चित करती है कि नियोक्ता वेतन, पदोन्नति, प्रशिक्षण या अन्य लाभों में किसी भी तरह का लिंग आधारित भेदभाव नहीं कर सकते। धारा 10 के तहत यदि कोई नियोक्ता इस अधिनियम का उल्लंघन करता है, तो उसे तीन महीने से एक वर्ष तक की सज़ा या 10,000 से 20,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों दंड दिए जा सकते हैं।

इन प्रावधानों का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहाँ किसी को अपने लिंग के कारण कम या ज़्यादा नहीं आंका जाए। लखनऊ की महिलाओं के लिए यह अधिनियम एक कानूनी ढाल की तरह है, जो उन्हें समानता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। कानून तभी प्रभावी होता है जब उसका पालन सख्ती से हो। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी संस्थाएँ और कंपनियाँ इस अधिनियम का पालन करें, जिसके लिए नियमित जांच और पारदर्शी रिपोर्टिंग प्रणाली की आवश्यकता है। साथ ही समाज में यह मानसिकता भी बदलनी होगी कि महिलाएँ केवल पूरक आय (Side Income) के लिए काम करती हैं। लखनऊ की महिलाएँ अब हर क्षेत्र में अग्रणी हैं और शहर के विकास की रीढ़ हैं। इसलिए संस्थानों को न केवल कानूनी रूप से, बल्कि नैतिक रूप से भी यह स्वीकार करना चाहिए कि समान कार्य का समान वेतन देना केवल एक नियम नहीं, बल्कि न्याय का मूल सिद्धांत है। कार्यस्थल में समानता और सम्मान

कार्यस्थल में समानता और सम्मान

यह कानून केवल वेतन समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यस्थल पर समान अवसर, सुरक्षा और सम्मान की भावना को भी मज़बूत करता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी महिला को उसके लिंग के कारण नौकरी से नहीं निकाला जाए या पदोन्नति में भेदभाव न हो। लखनऊ के कई दफ्तरों और संस्थानों में महिलाएँ नेतृत्व के पदों पर हैं, फिर भी वास्तविक समानता तब ही आएगी जब हर स्तर पर यह सोच विकसित हो कि योग्यता और मेहनत ही वेतन का आधार है, न कि लिंग।

संदर्भ

https://tinyurl.com/8ah23vwd

https://tinyurl.com/yet6dpwm

https://tinyurl.com/4pun9zsa

सर्दियों का सुरमय सफ़र: तीन क्लासिक इंग्लिश गीत जो सर्दियों को महसूस करा देते हैं

ध्वनि I - कंपन से संगीत तक

14-12-2025 09:31 AM

Lucknow-Hindi

सर्दियाँ दस्तक दे रही हैं, और मौसम के साथ मन का तालमेल बनाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि हम कुछ दिल छू लेने वाले शीतकालीन गीत सुनें? संगीत हमेशा से ऋतुओं की भावनाओं को महसूस कराने का सबसे सुंदर माध्यम रहा है - और जब बात सर्दियों की आती है, तो कुछ खास गाने हमारे भीतर एक शांत, गहरी और ठंडी सी गर्माहट भर देते हैं। इसी एहसास को और गहरा करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं तीन उत्कृष्ट इंग्लिश विंटर-सॉन्ग्स (English winter-songs) की, जो दशकों बाद भी दुनिया भर के श्रोताओं के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं।

सबसे पहले आता है “ए विंटर्स टेल (A Winter’s Tale)”, जिसे क्वीन (Queen) बैंड ने गाया और इसे फ्रेडी मर्करी (Freddie Mercury) ने खुद लिखा था। यह गीत मेड इन हेवन (Made In Heaven) एल्बम का हिस्सा है और खास बात यह है कि यह फ्रेडी मर्करी के निधन के चार साल बाद, 1995 में रिलीज़ हुआ। इसकी धुन, कीबोर्ड नोट्स (keyboard notes) और भावपूर्ण गायकी - तीनों में मर्करी की वही जादुई आत्मा बसती है, जिसे दुनिया आज भी उतनी ही मुहब्बत से सुनती है। यह गाना जैसे सर्दियों के शांत लेकिन उम्मीद भरे माहौल को आवाज़ देता है।

दूसरा गीत है “अ हेज़ी शेड ऑफ़ विंटर (A Hazy Shade of Winter)”, जिसे पॉल साइमन (Paul Simon) और आर्ट गारफंकेल (Art Garfunkel) ने 1966 में जारी किया था और बाद में इसे बुकएंड्स (Bookends) एल्बम में भी शामिल किया गया। यह गीत बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट (Billboard Hot 100 Chart) पर 13वें स्थान तक पहुँचा और इसे इसकी सरल छंद संरचना और गहन भावनात्मक कहानी के लिए जाना जाता है। यह गीत एक ऐसे कवि की दास्तान सुनाता है जो ज़िंदगी में अपनी उपलब्धियों, सपनों और दिशा को लेकर अनिश्चित है - मानो ठंड का मौसम उसके मन पर भी हल्की धुंध बनकर छाया हो।

तीसरा गीत है “विंटर (Winter)”, जो 1973 में रोलिंग स्टोन्स (Rolling Stones) के एल्बम गोट्स हेड सूप (Goats Head Soup) में रिलीज़ हुआ। इसे मिक जैगर और मिक टेलर ने लिखा था, और दिलचस्प बात यह है कि यह शीतकालीन गीत जमैका की तपती धूप में तैयार किया गया। इस गीत में सर्दियों की सुंदरता, ठहराव, उदासी और आत्मचिंतन - चारों की झलक मिलती है। संगीत और शब्द मिलकर आपको उस मौसम में ले जाते हैं, जब हवा ठंडी होती है और दिल थोड़ा अधिक संवेदनशील।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/y8eas439

https://tinyurl.com/9jdktyy5

https://tinyurl.com/2bdkwsn3

कैसे कजरी और कथक, लखनऊ की मिट्टी में आज भी हमारी सांस्कृतिक साँसों की तरह बसते हैं?

दृष्टि II - अभिनय कला

13-12-2025 09:20 AM

Lucknow-Hindi

लखनऊवासियों, हमारे शहर को सिर्फ नवाबी तहज़ीब, चिकनकारी और मुंशी प्रेमचंद की साहित्यिक महक ही ख़ास नहीं बनाती, बल्कि यहाँ की मिट्टी में रची-बसी लोक-संस्कृति और लोक-नृत्य परंपराएँ भी उतनी ही जीवंत और गहरी हैं। गोमती किनारे बसे इस शहर में संगीत की स्वर-लहरियाँ, कथक के मनभावन घुमाव और सावन की फुहारों के बीच गूँजने वाली कजरी की धुनें आज भी दिल को मोह लेती हैं। जहाँ दरबारों में कथक अपनी शालीनता और मुद्रा का सौंदर्य बिखेरता रहा, वहीं गाँव-देहात की चौपालों, लोक-त्योहारों और स्त्रियों के सामूहिक गीतों में कजरी, दादरा और रास-लीला भाव, प्रेम और विरह की सजीव अभिव्यक्ति बनकर आज भी धड़कती हैं। लेकिन दुख की बात है कि समय के साथ आधुनिकीकरण, मंचीय भव्यता और तेज़ जीवनशैली के बीच कई लोक नृत्य धीरे-धीरे पहचान खोते जा रहे हैं। इस लेख का उद्देश्य इन्हीं लोक नृत्य परंपराओं को समझना, उनका महत्व जानना और उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजकर रखना है - क्योंकि लोक-नृत्य सिर्फ नृत्य नहीं होते, वे हमारी लोक-आत्मा होते हैं।

आज के इस लेख में हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों जैसे रास-लीला, चरकुला, करमा और दादरा के सांस्कृतिक महत्व को समझेंगे। इसके बाद हम कजरी नृत्य की उत्पत्ति, राजकुमारी कजली की कथा, इसकी प्रस्तुति शैली और इससे जुड़ी गहन भावनाओं को जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि कजरी और कथक नृत्य के बीच क्या पारंपरिक संबंध है और किस प्रकार दोनों में भाव, ताल और अभिव्यक्ति की समानता दिखाई देती है। उसके बाद हम मिर्ज़ापुर, बनारस और प्रयागराज जैसे क्षेत्रों से जुड़े उन महान कलाकारों का उल्लेख करेंगे, जिन्होंने कजरी को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। अंत में, हम भारत के उन कम-प्रसिद्ध और विलुप्तप्राय लोक नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्हें आज संरक्षण और जागरूकता की सबसे अधिक आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य और उनका सांस्कृतिक महत्व

उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन, आस्था, ऋतु, प्रेम और उत्सव की जीवंत अभिव्यक्ति हैं। रास-लीला में श्रीकृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम को मधुर संगीत, अभिनय और लयबद्ध नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे भक्ति और सौंदर्य एक साथ झलकते हैं। ब्रज क्षेत्र का चरकुला नृत्य राधा के जन्मोत्सव का उल्लासपूर्ण उत्सव है, जहाँ महिलाएँ सिर पर दीपों से सजे हुए लकड़ी के विशाल पात्र रखकर नृत्य करती हैं - यह दृश्य भक्ति के साथ-साथ स्त्री शक्ति की सुंदरता और संतुलन का प्रतीक है। बुंदेलखंड और आदिवासी इलाकों में करमा नृत्य प्रकृति, फसल और सामूहिकता की भावना का उत्सव है, जिसमें लोग ताल की थाप पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वहीं दादरा नृत्य प्रेम, विवाह और जीवन की सहज खुशियों को गीत और नृत्य की बोल्ड, जीवंत और मधुर शैली में प्रस्तुत करता है। ये सभी नृत्य मिलकर उत्तर प्रदेश के लोक-जीवन की भावनाओं, विविधताओं और सांस्कृतिक आत्मा को सहेजते हैं

कजरी नृत्य: उत्पत्ति, कथा और प्रदर्शन शैली

कजरी नृत्य का उद्भव मिर्ज़ापुर की मिट्टी में हुआ, लेकिन इसकी मूल भावना मनुष्य के विरह, प्रेम और प्रतीक्षा की सार्वभौमिक अनुभूति से जुड़ी है। कथा के अनुसार राजकुमारी कजली अपने पति के वियोग में सावन के हर बादल में उसका संदेश खोजती रहीं, उसकी प्रतीक्षा करती रहीं, लेकिन प्रेम अधूरा ही रहा। यही विरह, पीड़ा और आशा धीरे-धीरे गीतों और फिर नृत्य में ढल गई, जो आज कजरी के रूप में गाई और नाची जाती है। सावन की उमस भरी हवा, हरी डालों पर झूले, स्त्रियों का समूह और कोमल लय-यही कजरी का मंच है। नर्तकियाँ चनिया-चोली और सुनहरी कढ़ाई वाले दुपट्टे धारण करती हैं, घुंघरू बाँधती हैं, और आँखों के संकेतों, हाथों की मुद्राओं और धीमे, भावपूर्ण कदमों से मन की गहराइयों को व्यक्त करती हैं। कजरी केवल नृत्य नहीं-यह स्मृति, प्रेम और मौसम का संगीत है।

कजरी नृत्य और कथक नृत्य का पारंपरिक संबंध

कजरी और कथक दोनों ही नृत्य भाव और अभिव्यक्ति के आधार पर निर्मित हैं। कथक जहाँ शाही दरबारों में विकसित हुआ और मंचीय प्रस्तुति, ताल, घूमर और पैर-चालन की तकनीक पर केंद्रित है, वहीं कजरी गाँवों और आंगनों में यथार्थ भावनाओं और जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति से उत्पन्न होता है। दोनों में घुंघरुओं की लय, नयनों से भाव-विस्तार, हाथों की सूक्ष्म मुद्राएँ और संगीत के साथ गहरा तालमेल देखने को मिलता है। अंतर केवल इतना है कि कथक सौंदर्य को संरचना देता है, जबकि कजरी सौंदर्य को सरल और लोकसुलभ भाषा में व्यक्त करता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है - कथक मन को प्रशिक्षित करता है, और कजरी मन को महसूस कराती है।

कजरी नृत्य के प्रमुख क्षेत्र और प्रसिद्ध कलाकार

कजरी की सबसे गहरी जड़ें मिर्ज़ापुर, बनारस (काशी) और प्रयागराज की सांस्कृतिक परंपरा में मिलती हैं। इन क्षेत्रों में सावन आते ही पूरे वातावरण में झूला-गीत, मृदंग, हारमोनियम और घुंघरू की ध्वनि गूंजने लगती है। कजरी को स्थानीय संस्कृति से राष्ट्रीय और वैश्विक मंचों तक पहुँचाने का श्रेय कई महान कलाकारों को जाता है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने कजरी को शास्त्रीय संगीत के स्वरूप में प्रतिष्ठा दिलाई, जबकि सिद्धेश्वरी देवी और गिरिजा देवी ने इसे लोक गायकी की भावप्रधान विरासत के रूप में आगे बढ़ाया। राजन-साजन मिश्रा जैसे कलाकारों ने कजरी को विश्व स्तर पर सुना और सराहा जाने वाला रूप दिया। ये कलाकार सिर्फ गायक नहीं-वे परंपरा के वाहक और लोक-संस्कृति के संरक्षक हैं।

भारत के कम प्रसिद्ध और लुप्तप्राय लोक नृत्य

भारत में जितनी भाषाएँ और प्रदेश, उतने ही विविध नृत्य-रूप हैं। पर दुर्भाग्य से, आधुनिक मनोरंजन और जीवनशैली के बदलाव के चलते कई लोक नृत्य लुप्त होने की कगार पर हैं। छाऊ नृत्य ओडिशा और झारखंड का युद्ध-नृत्य है, जिसमें मुखौटे और वीरता का प्रदर्शन होता है। गोटीपुआ में किशोर बालक स्त्रियों का श्रृंगार कर भगवान कृष्ण की लीलाओं का नृत्य प्रस्तुत करते हैं। गोवा का घोड़े मोदिनी नृत्य, मध्य प्रदेश का गौर मारिया नृत्य, और छत्तीसगढ़ के फाग व सैला नृत्य फसल, शिकार और सामुदायिक उत्सवों की परंपरा को दर्शाते हैं। डोलू कुनिथा, थिडाम्बु नृत्यम, यक्षगान और उत्तराखंड का छोलिया नृत्य आध्यात्मिकता, वीरता और लोक-नाट्य अभिव्यक्ति के अद्भुत स्वरूप हैं। इन नृत्यों को बचाना केवल सांस्कृतिक कर्तव्य नहीं - यह हमारी पहचान, स्मृति और इतिहास को बचाने का प्रयास है।

संदर्भ

https://tinyurl.com/ucj2v26u

https://tinyurl.com/ycy9pdyt

https://tinyurl.com/4css5397

https://tinyurl.com/s6jzptj9

लखनऊ के ज़ायके का रहस्य: स्वाद और सुगंध का अनोखा मेल जो दिल जीत लेता है

गंध - सुगंध/परफ्यूम

12-12-2025 09:20 AM

Lucknow-Hindi

लखनऊवासियों, जैसा कि हम सब जानते हैं - हमारा शहर नज़ाकत, तहज़ीब और बेहतरीन खान-पान की विरासत से पहचाना जाता है। यहाँ की हर डिश, हर खुशबू और हर मसाले में एक अलग ही शाहीपन महसूस होता है। कबाब की नरमी हो या बिरयानी की खुशबू - भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज़ नहीं, बल्कि एक एहसास है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि किसी भी व्यंजन को स्वादिष्ट और आकर्षक बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? स्वाद और सुगंध की। वही सुगंध जो खाते ही मन में बस जाती है और वही स्वाद जो यादों में देर तक ठहर जाता है। आज का हमारा विषय इन्हीं दोनों की भूमिका और उनके महत्व को समझने से जुड़ा है, खासकर जब बात खाद्य उद्योग की हो।

आज के इस लेख में हम पहले समझेंगे कि स्वाद और सुगंध में मूल अंतर क्या है और हमारी जीभ तथा नाक कैसे इन अनुभवों को महसूस करती हैं। इसके बाद, हम जानेंगे कि खाद्य उद्योग में सुगंध का उपयोग कैसे किया जाता है, जिससे वह व्यंजन को अधिक आकर्षक और मनभावन बनाती है। फिर हम सुगंध के विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे बेकरी (bakery), डेयरी (dairy), कन्फेक्शनरी (confectionery), मसालों और ठंडे खाद्य पदार्थों में इसके उपयोग पर ध्यान देंगे। अंत में, हम समझेंगे कि सुगंध योजक (Flavour & Fragrance Additives) क्या होते हैं और इन्हें खाद्य एवं सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में किस प्रकार और क्यों उपयोग किया जाता है।

स्वाद और सुगंध: एक अद्भुत संवेदी अनुभव

किसी भी भोजन के स्वादिष्ट होने की वास्तविक जड़ केवल उसके मसालों की तीव्रता या सामग्री की गुणवत्ता में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि उसमें स्वाद और सुगंध कितनी संतुलित और मनभावन रूप से उपस्थित हैं। जब हम भोजन करते हैं, तो हमारी जीभ पर मौजूद स्वाद कलिकाएँ मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा और तीखापन जैसे स्वादों को पहचानती हैं। वहीं, जैसे ही भोजन की भाप या खुशबू हमारी नाक तक पहुँचती है, तो नाक की सूक्ष्म संवेदनशील नसें उस सुगंध को पकड़कर दिमाग तक उसके वास्तविक आकर्षण का संदेश पहुँचाती हैं। दरअसल, भोजन की सुगंध हमारे मस्तिष्क में उससे जुड़ी स्मृतियाँ और भावनाएँ भी सक्रिय करती है। यही कारण है कि हमें कुछ व्यंजन बचपन, घर, त्यौहार या किसी खास जगह की याद दिलाते हैं। और जब हमें सर्दी या नाक बंद होने जैसी अवस्था होती है, तो हमें भोजन फीका लगने लगता है। इसका कारण यह है कि भोजन के स्वाद का एक बड़ा हिस्सा - लगभग 70% - वास्तव में उसकी सुगंध के माध्यम से महसूस होता है। यानी, स्वाद और सुगंध अलग होते हुए भी खाने के अनुभव में एक-दूसरे के पूरक हैं। जब खुशबू मन को भाती है और स्वाद इंद्रियों को संतुष्टि देता है, तभी कोई व्यंजन वास्तव में यादगार बनता है।

खाद्य उद्योग में सुगंध की आवश्यकता

खाद्य उद्योग में सुगंध का महत्व केवल स्वाद बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भोजन की पहचान, गुणवत्ता, स्वीकृति और आकर्षण को स्थापित करने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। कई बार खाद्य सामग्री की प्राकृतिक खुशबू, पकाने, सुखाने, भूनने, संरक्षित करने या फ्रीज़ करने की प्रक्रिया में कम हो जाती है। ऐसे में सुगंध योजक उस भोजन के मूल स्वाद अनुभव को वापस जीवंत करते हैं, ताकि उपभोक्ता को वह भोजन हर बार वैसा ही लगे जैसा उसे पहली बार चखने पर लगा था। आज स्नैक्स (snacks), बेकरी उत्पाद, सॉफ्ट ड्रिंक (soft drink), रेडी-टू-कुक (ready-to-cook) भोजन, इंस्टैंट पेय (instant drink), चॉकलेट, हेल्थ ड्रिंक (health drink), डेयरी शेक (dairy shake) जैसे असंख्य उत्पादों में सुगंध का सावधानीपूर्वक और वैज्ञानिक रूप से चयन किया जाता है।

इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि सुगंध:

- उत्पाद की प्रकृति के अनुरूप हो

- समय के साथ और संग्रहण में स्थिर बनी रहे

- उपभोक्ता की स्वाद-इच्छा को जागृत करे

- और सबसे महत्वपूर्ण, पहचान बनाने में मदद करे

स्वाद और सुगंध का विस्तृत अंतर

भले ही स्वाद और सुगंध एक साथ अनुभव होते हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति पूरी तरह अलग है। स्वाद जीभ से अनुभव होता है और यह हमें बताता है कि खाना कैसा है - मीठा, नमकीन, खट्टा इत्यादि। सुगंध नाक से अनुभव होती है और यह हमें बताती है कि खाना कितना ताज़ा, लुभावना और भोग्य है।

| विशेषता | स्वाद (Taste) | सुगंध (Aroma/Fragrance) |

|---|---|---|

| अनुभव की जगह | जीभ | नाक |

| अनुभूति का प्रकार | मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, तीखा | फूलों, मसालों, धुएँ, फल आदि जैसी खुशबू |

| महसूस करने का समय | खाने के दौरान और बाद | खाने से पहले ही महसूस हो जाती है |

| प्रभाव | भोजन का मूल स्वाद निर्धारित करता है | खाने की भूख और आकर्षण बढ़ाता है |

जब दोनों एक साथ मिलते हैं, तभी किसी व्यंजन का पूरा स्वाद अनुभव बनता है।

खाद्य उद्योग में सुगंध के प्रमुख अनुप्रयोग

a) हिमशीतित भोजन (Frozen Food)

जमे हुए भोजन, जैसे फ्रोजन सब्ज़ियाँ, मछली या मांस, लंबे समय तक संग्रहित रहते हैं। फ्रीज़िंग के दौरान इनका स्वाद और सुगंध फीका पड़ सकता है। इसलिए ऐसे फ्लेवर्स का प्रयोग किया जाता है जो पकाने के बाद भी मूल सुगंध और स्वाद को जीवित रखें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि उपभोक्ता को घर में वही स्वाद मिले जो ताज़ा भोजन में मिलता है।

b) बेकरी उत्पाद

ब्रेड, बिस्किट, केक और पेस्ट्री बनाने में वनीला, बटर, बादाम, चॉकलेट, कॉफी जैसे फ्लेवर्स उपयोग किए जाते हैं। ये फ्लेवर्स ओवन की गर्मी में भी अपना प्रभाव बनाए रखते हैं, जिससे बेकरी उत्पादों की खुशबू दूर से ही लोगों को आकर्षित कर लेती है।

c) कन्फेक्शनरी (Toffee, Candy, Chocolate)

कैंडी और चॉकलेट में फ्लेवर्स तेज तापमान पर भी स्थिर रहने चाहिए। इसलिए फल, पुदीना, नींबू, स्ट्रॉबेरी (strawberry) और शहद जैसे फ्लेवर्स विशेष तरीकों से तैयार किए जाते हैं, ताकि वे आसानी से खराब न हों और लम्बे समय तक टिके रहें।

d) डेयरी पेय और मिठाइयाँ

दूध आधारित पेयों जैसे लस्सी, मिल्कशेक और फ्लेवर्ड मिल्क में इलायची, गुलाब, केसर, वनीला आदि सुगंध दी जाती है। इससे स्वाद न केवल बढ़ता है, बल्कि पेय में एक प्राकृतिक सौम्यता और मिठास भी आ जाती है।

e) मसाला उद्योग

मसालों की पहचान केवल उनकी तीखापन में नहीं बल्कि उनकी मोहक सुगंध में होती है। गरम मसाला, किचन किंग, बिरयानी मसाला जैसे मिश्रित मसाले अपनी सुगंध की वजह से ही व्यंजनों का स्वाद गहरा और आकर्षक बनाते हैं।

सुगंध योजक और उनके विस्तृत उपयोग

सुगंध योजकों का महत्व केवल भोजन तक ही सीमित नहीं है। सुगंध हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए:

- साबुन और शैंपू में सुगंध नहाने के अनुभव को सुखद बनाती है

- बॉडी लोशन (Body Lotion) और क्रीम में सुगंध आत्मविश्वास की भावना बढ़ाती है

- इत्र और डियो खुशबू को हमारी पहचान का हिस्सा बना देते हैं

- अगरबत्ती और मोमबत्तियाँ हमारी रहने की जगह को शांत और मनभावन बनाती हैं

- डिटर्जेंट (detergent) और रूम फ्रेशनर (room freshener) घर के माहौल को ताज़ा रखने में मदद करते हैं

इस तरह, सुगंध हमारे भावनात्मक, सामाजिक और संवेदी अनुभवों का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/mpjb55hf

https://tinyurl.com/knmty2jw

https://tinyurl.com/2tteae3y

https://tinyurl.com/yyx7sdcv

कैसे कागज़ी मुद्रा ने लखनऊ के बाज़ारों और व्यापार को नई पहचान और दिशा दी?

अवधारणा I - मापन उपकरण (कागज़/घड़ी)

11-12-2025 09:14 AM

Lucknow-Hindi

लखनऊवासियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भले ही रोजमर्रा की ज़िंदगी में सामान्य रूप से इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका इतिहास, विकास और महत्व बहुत गहरा है - और वह है कागज़ी मुद्रा। हम सभी रोज़ बाज़ारों में खरीदारी करते हैं, बैंक में लेनदेन करते हैं, या डिजिटल भुगतान करते हैं, पर यह सोच पाना दिलचस्प है कि कभी व्यापार केवल सोने-चाँदी के सिक्कों से होता था। समय के साथ व्यापार बढ़ा, शहरों का विकास हुआ, और लेनदेन को आसान बनाने के लिए मुद्रा प्रणाली में बड़े बदलाव आए। उसी क्रम में कागज़ी मुद्रा का जन्म हुआ, जिसने पूरे आर्थिक ढांचे को बदल दिया। आज हम यह समझेंगे कि कागज़ी मुद्रा किस तरह हमारे व्यापार, बैंकिंग प्रणाली और आर्थिक स्थिरता का आधार बनी।

इस लेख में हम जानेंगे कि कागज़ी मुद्रा ने आर्थिक प्रणाली को किस प्रकार बदला। सबसे पहले हम लखनऊ और भारत में व्यापार के विकास के साथ धातु के सिक्कों से कागज़ी मुद्रा तक आए परिवर्तन को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में कागज़ी मुद्रा की शुरुआत कैसे हुई और प्रारंभिक बैंकों ने इसमें क्या भूमिका निभाई। फिर हम 1861 के कागज़ी मुद्रा अधिनियम और बाद में रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रा नियंत्रण व्यवस्था को समझेंगे। आगे बढ़ते हुए हम कागज़ी मुद्रा के लाभ और सीमाओं पर चर्चा करेंगे, और अंत में जानेंगे कि दुनिया में कागज़ी मुद्रा कैसे विकसित हुई और आज के आधुनिक नोटों में कौन-कौन सी सुरक्षा तकनीकें इस्तेमाल होती हैं।

लखनऊ में व्यापारिक विकास और मुद्रा प्रणाली का परिवर्तन

लखनऊ, जिसे अपनी तहज़ीब, शायरी और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, ने सदियों के दौरान व्यापार और बाज़ार व्यवस्था में लगातार बदलाव देखे हैं। प्राचीन काल में यहाँ व्यापार धातु के सिक्कों पर आधारित था। सोने, चाँदी, तांबे तथा कांस्य के सिक्कों का लेनदेन होता था। यह सिक्के अपने आप में मूल्यवान होते थे और इन्हें ढोने तथा सुरक्षित रखने में काफी सावधानी की आवश्यकता होती थी। समय के साथ व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ीं, बाज़ार विस्तारित हुए और व्यापारियों तथा आम जनता को एक सरल, हल्का और सुविधाजनक भुगतान माध्यम की आवश्यकता महसूस हुई। इसी आवश्यकता ने कागज़ी मुद्रा के उपयोग को आसान बनाया। कागज़ी मुद्रा ने व्यापार में तेज़ी और पारदर्शिता लाई। आज लखनऊ की चौक, अमीनाबाद, हज़रतगंज और आधुनिक शॉपिंग मॉल - सभी में आर्थिक लेनदेन कागज़ी मुद्रा और डिजिटल भुगतान के माध्यम से सुचारू रूप से होता है। इस परिवर्तन ने व्यापार को स्थानीय सीमा से आगे ले जाकर उसे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ दिया। धातु के सिक्कों से कागज़ी मुद्रा तक की यह यात्रा स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।

भारत में कागज़ी मुद्रा का उद्भव और प्रारंभिक बैंकिंग संस्थाएँ

भारत में कागज़ी मुद्रा का इतिहास अठारहवीं शताब्दी के अंत से शुरू होता है। 1773 में जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार ने कागज़ी नोट जारी किए, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में कागज़ी मुद्रा की पहली संगठित पहल माना जाता है। इसके बाद बैंक ऑफ हिंदोस्तान (1770-1832) ने भी लोगों के लिए नोटों का उपयोग सरल और विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया।

उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत में तीन प्रमुख प्रेसीडेंसी बैंक —

- बैंक ऑफ बंगाल (1806),

- बैंक ऑफ बॉम्बे (1840),

- और बैंक ऑफ मद्रास (1843)

स्थापित किए गए। इन बैंकों ने विभिन्न मूल्यों के नोट जारी किए, जो उस समय व्यापार और प्रशासन के लिए एक आधुनिक आर्थिक व्यवस्था की नींव बने। बाद में यही बैंक एकत्र होकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया (Imperial Bank of India) बने, जिसे आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। इन संस्थाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था को धातु-आधारित मुद्रा प्रणाली से कागज़ी मुद्रा शासन की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कागज़ी मुद्रा अधिनियम 1861 और मुद्रा नियंत्रण प्रणाली का विकास

भारत में कागज़ी मुद्रा की प्रणाली को संगठित रूप देने में 1861 का कागज़ी मुद्रा अधिनियम एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस अधिनियम से पहले देश में कई बैंक अपने-अपने नोट जारी करते थे, जिससे मुद्रा प्रणाली में असमानता, अव्यवस्था और जनता के बीच भरोसे की कमी बनी रहती थी। लेकिन 1861 के बाद कागज़ी नोट जारी करने का अधिकार पूरी तरह से ब्रिटिश भारतीय सरकार के अधीन आ गया, जिससे मुद्रा का स्वरूप एकरूप हुआ और लेनदेन अधिक सुरक्षित व विश्वसनीय हो गया। आगे चलकर 1935 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की स्थापना की गई और 1938 से नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार आरबीआई को मिला। तभी से हर नोट पर लिखा जाने वाला वाक्य - “मैं धारक को रुपये अदा करने का वचन देता हूँ” भारतीय मुद्रा प्रणाली में राजकीय विश्वास (Government Guarantee) का प्रतीक बन गया। इस प्रक्रिया ने भारतीय मुद्रा प्रणाली को न केवल नियंत्रित, बल्कि स्थिर और सुव्यवस्थित भी बनाया।

कागज़ी मुद्रा के लाभ और सीमाओं की समझ

कागज़ी मुद्रा ने आर्थिक लेनदेन को सरल और जनसुलभ बना दिया। यह हल्की, पोर्टेबल (portable) और आसानी से गिनी जा सकने वाली होती है, जिसके कारण बड़े एवं छोटे दोनों प्रकार के व्यापार में इसका सहज प्रयोग होता है। सरकार भी जरूरत पड़ने पर मुद्रा का छपाई स्तर नियंत्रित कर अर्थव्यवस्था का संतुलन बनाए रख सकती है। परंतु इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। अत्यधिक मात्रा में मुद्रा छापे जाने पर महंगाई बढ़ सकती है क्योंकि वस्तुओं की कीमतें मुद्रा की तुलना में बढ़ जाती हैं। इसके अलावा कागज़ी मुद्रा भौतिक रूप से नाज़ुक होती है - यह फट सकती है, जल सकती है या पुरानी होकर अनुपयोगी हो सकती है। साथ ही, इसका अंतरराष्ट्रीय विनिमय मूल्य (Exchange Rate) वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए कागज़ी मुद्रा का प्रयोग लाभकारी अवश्य है, पर इसका सावधानीपूर्वक और संतुलित प्रबंधन आवश्यक है।

विश्व में कागज़ी मुद्रा का विकास: चीन से यूरोप तक

कागज़ी मुद्रा का इतिहास अत्यंत रोचक है। इसका आरंभ प्राचीन चीन में हुआ, जहाँ 11वीं शताब्दी के दौरान सांग राजवंश ने जियाओज़ी (Jiaozi) नाम से आधिकारिक कागज़ी नोट जारी किए। यह उस समय की आवश्यकता थी, क्योंकि भारी धातु के सिक्के व्यवसायिक लेनदेन में असुविधाजनक हो जाते थे। चीन से यह विचार धीरे-धीरे एशिया और यूरोप पहुँचा। यूरोप में स्वीडन (Sweden) की बैंक स्टॉकहोम्स बैंको (Stockholms Banco), 1661 में नोट जारी करने वाली पहली केंद्रीय बैंक बनी। इसके बाद 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना ने कागज़ी मुद्रा को एक स्थायी और विश्वासपूर्ण आर्थिक आधार प्रदान किया। समय के साथ कागज़ी मुद्रा ने दुनिया भर में व्यापार, बाजार वृद्धि और आर्थिक तंत्र को नई दिशा दी।

कागज़ी मुद्रा का आधुनिक रूप और सुरक्षा प्रणाली

आज की कागज़ी मुद्रा मात्र कागज़ नहीं है, बल्कि उन्नत तकनीक और सुरक्षा प्रणालियों का परिणाम है। नोटों को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उनकी नकल करना अत्यंत कठिन हो। इसमें वॉटरमार्क (watermark), सुरक्षा धागा, माइक्रोप्रिंटिंग (micro processing), होलोग्राम (hologram), विशेष स्याही, उभरी हुई छपाई और रंग बदलने वाली विशेष रासायनिक परतें शामिल होती हैं। यह सब जालसाज़ी रोकने के लिए है। पूरे देश में मुद्रा के छपाई, वितरण और वापसी का नियंत्रण रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आज के समय में, कागज़ी मुद्रा के साथ-साथ डिजिटल भुगतान, यूपीआई (UPI), डेबिट/क्रेडिट कार्ड (Debit/Credit Card) और ऑनलाइन बैंकिंग भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था और लेनदेन प्रणाली अधिक तेज़, आधुनिक और सुलभ हो गई है। इस प्रकार आज का आर्थिक ढांचा कागज़ी मुद्रा और डिजिटल मुद्रा - दोनों के संतुलित सहअस्तित्व पर आधारित है।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/dnv54fwj

https://tinyurl.com/35b2zuph

https://tinyurl.com/msfvy6p4

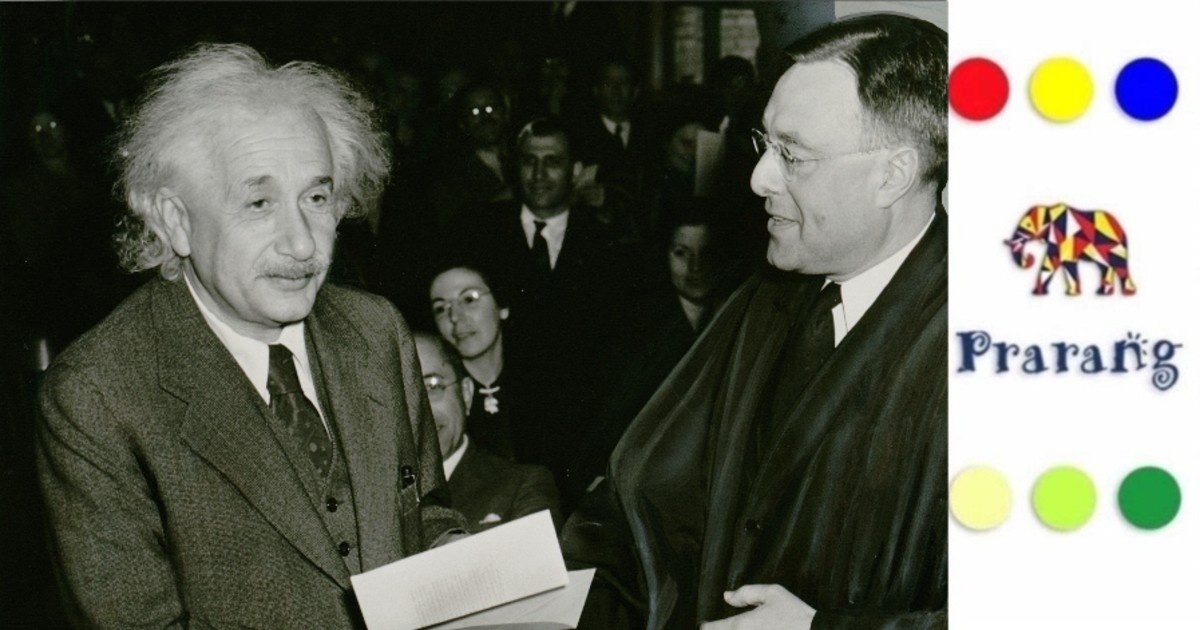

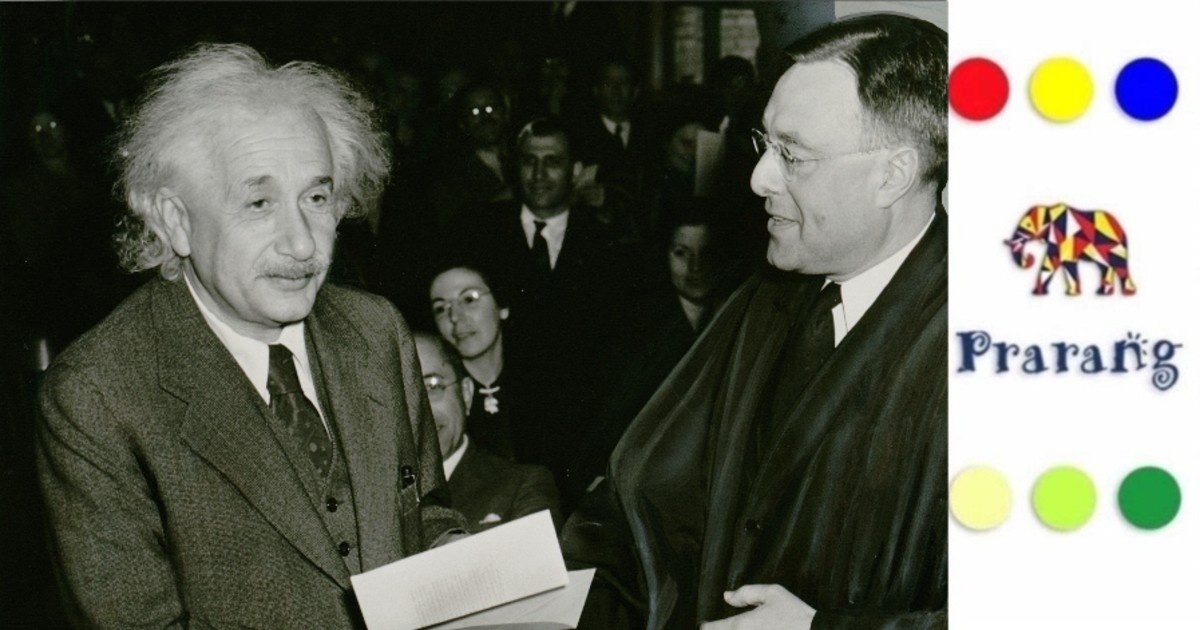

फिज़िक्स के नोबेल पुरस्कार का महत्व और रमन–आइंस्टीन की प्रेरक वैज्ञानिक यात्राएँ

विचार II - दर्शन/गणित/चिकित्सा

10-12-2025 09:20 AM

Lucknow-Hindi

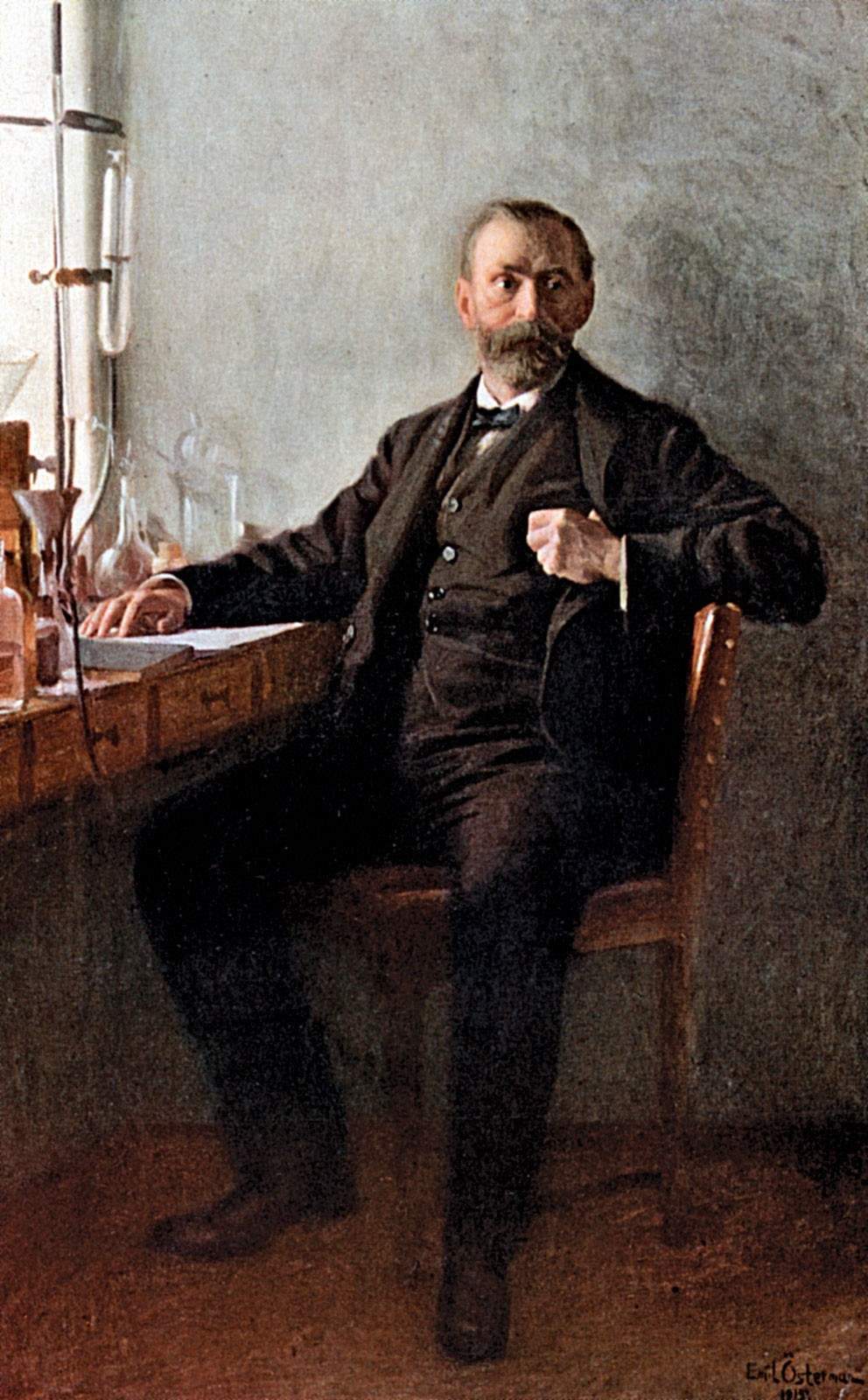

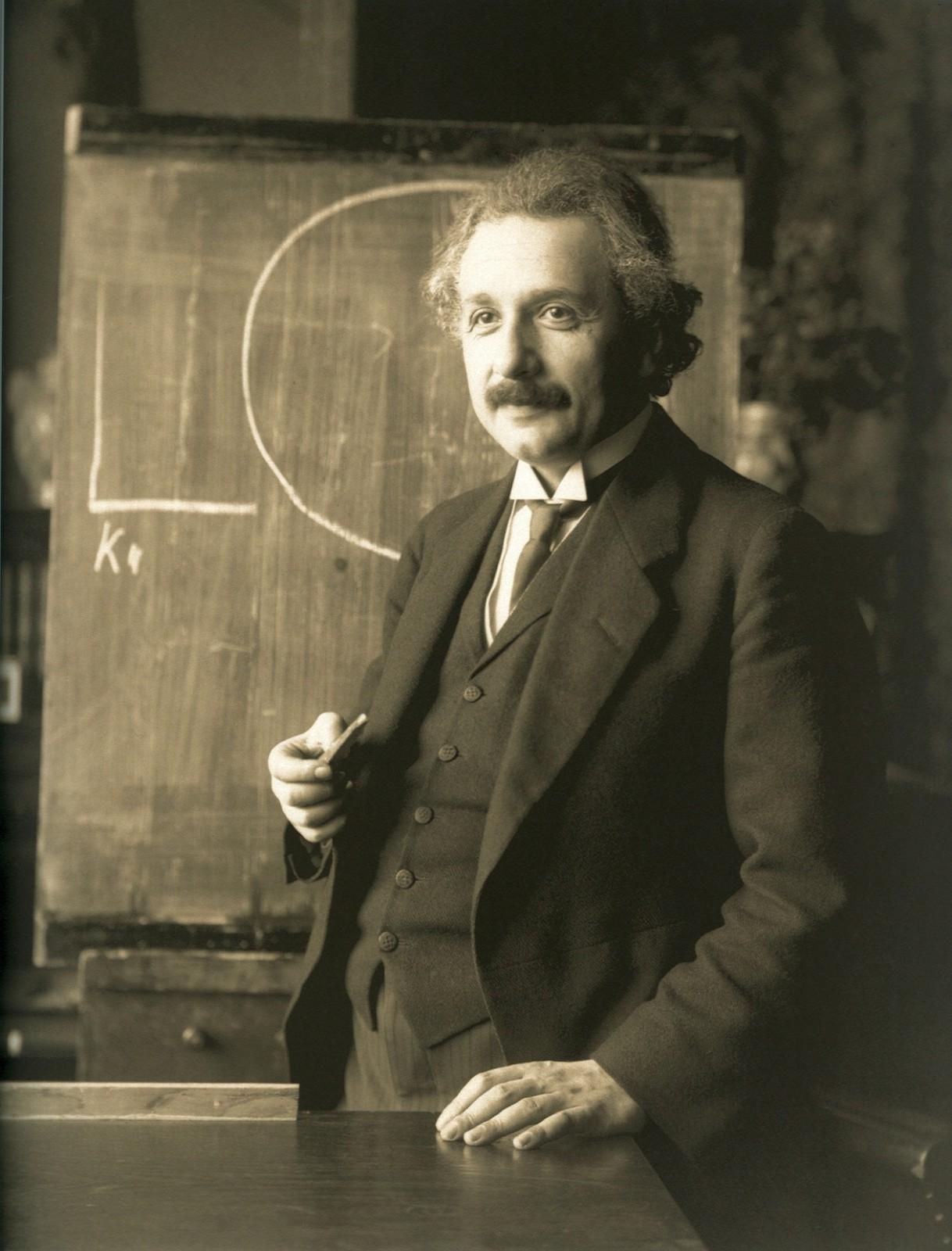

लखनऊवासियों, विज्ञान और खोजों की दुनिया हमेशा से मानव प्रगति का सबसे बड़ा आधार रही है। चाहे आप गोमती नगर के किसी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हों, अलीगंज में अपने वैज्ञानिक सपनों को पूरा करने की तैयारी कर रहे युवा हों या विज्ञान में गहरी रुचि रखने वाले शोधार्थी, फिज़िक्स (physics) का नोबेल पुरस्कार हमेशा प्रेरणा और उत्सुकता का स्रोत रहा है। जब हमारे शहर के युवा दुनिया के महान वैज्ञानिकों की यात्राओं और उनकी अद्भुत उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके भीतर भी कुछ नया करने की इच्छा जागती है। इसी कारण आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नोबेल पुरस्कार का इतिहास, फिज़िक्स के नोबेल का महत्व और दो महान वैज्ञानिकों सी. वी. रमन और अल्बर्ट आइंस्टीन (Albert Einstein) की प्रेरक कहानियाँ।

आज के इस लेख में हम जानेंगे कि अल्फ्रेड नोबेल (Alfred Nobel) ने मानवता के लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और कैसे उनकी दूरदर्शिता आज भी दुनिया भर में विज्ञान को दिशा दे रही है। इसके बाद हम समझेंगे कि फिज़िक्स का नोबेल वैज्ञानिकों के लिए सर्वोच्च सम्मान क्यों माना जाता है। फिर हम सी. वी. रमन की महान खोज को जानेंगे जिसने भारत को विज्ञान जगत में विशेष पहचान दिलाई। अंत में हम आइंस्टीन के फोटोइलेक्ट्रिक (Photoelectric) प्रभाव की उस व्याख्या को समझेंगे जिसने आधुनिक भौतिकी की नींव रखी।

विज्ञान और मानवता के लिए अल्फ्रेड नोबेल का समर्पण

अल्फ्रेड नोबेल केवल एक महान वैज्ञानिक नहीं थे बल्कि साहित्य, तकनीक, इंजीनियरिंग और उद्यमिता जैसी अनेक विधाओं में गहरी रुचि रखने वाले बहुमुखी व्यक्तित्व थे। वे दुनिया को सिर्फ ज्ञान या आविष्कार देने में ही विश्वास नहीं रखते थे बल्कि चाहते थे कि विज्ञान मानवता के लिए कुछ अर्थपूर्ण और स्थायी योगदान करे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने महसूस किया कि उनकी उपलब्धियाँ तभी सार्थक हैं जब वे आने वाली पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और महान कार्य करने की प्रेरणा दें। इसी सोच के चलते उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा मानवता की भलाई और ज्ञान के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। 27 नवंबर 1895 को लिखी गई उनकी वसीयत में यह स्पष्ट कहा गया कि उनकी संपत्ति का उपयोग उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए किया जाए जिन्होंने विज्ञान, साहित्य और शांति के माध्यम से मानवता के हित में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। यह निर्णय उस समय जितना साहसिक था, आज उतना ही दूरदर्शी प्रतीत होता है। इसी वसीयत के आधार पर 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई और तब से हर वर्ष फिज़िक्स, केमिस्ट्री (chemistry), मेडिसिन (medicine), साहित्य और शांति के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को यह अनमोल सम्मान प्रदान किया जा रहा है। यह पुरस्कार न केवल उपलब्धियों का सम्मान है बल्कि उस मानवीय भावना का प्रतीक है जिसने नोबेल को अपनी विरासत मानवता को सौंपने के लिए प्रेरित किया। फिज़िक्स का नोबेल पुरस्कार और उसका वैज्ञानिक महत्व

फिज़िक्स का नोबेल पुरस्कार और उसका वैज्ञानिक महत्व

फिज़िक्स का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज (Royal Swedish Academy of Sciences) द्वारा प्रदान किया जाता है और इसे वैज्ञानिक जीवन का सर्वोच्च गौरव माना जाता है। यह सम्मान उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिनकी खोजों ने मानवता को समझ, तकनीक और ज्ञान के नए आयाम प्रदान किए हों। इस पुरस्कार के साथ एक स्वर्ण पदक, एक विशेष डिप्लोमा और नगद राशि दी जाती है। पदक पर अल्फ्रेड नोबेल की छवि अंकित होती है जो इसे विशिष्ट पहचान प्रदान करती है और इसे प्राप्त करना किसी भी वैज्ञानिक के जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षण माना जाता है। फिज़िक्स का पहला नोबेल जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम रॉन्टजन (Wilhelm Rontgen) को एक्स रे (X-Ray) की खोज के लिए दिया गया था। यह खोज इतनी असाधारण थी कि उसने चिकित्सा जगत में क्रांति ला दी और मनुष्य के शरीर के भीतर बिना चीर-फाड़ के देखने की क्षमता प्रदान कर दी। वर्ष 2025 तक कुल 229 वैज्ञानिकों को फिज़िक्स का नोबेल प्रदान किया जा चुका है। हर वर्ष 10 दिसंबर को, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर, यह पुरस्कार स्टॉकहोम (Stockholm) में आयोजित भव्य और ऐतिहासिक समारोह में वितरित किया जाता है, जहाँ पूरी दुनिया की निगाहें उन वैज्ञानिकों पर टिकी होती हैं जिन्होंने मानवता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सी वी रमन की खोज और भारत की वैज्ञानिक पहचान

भारत के महान भौतिक विज्ञानी सी. वी. रमन ने 1930 में फिज़िक्स का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर भारत को विश्व विज्ञान के मानचित्र पर एक विशिष्ट स्थान दिलाया। रमन की जिज्ञासा और उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके जीवन की पहचान थे। उनकी सबसे महत्वपूर्ण खोज रमन प्रभाव थी, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरते समय प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। यह खोज बहुत सरल-सी जिज्ञासा से शुरू हुई। एक बार उन्होंने भूमध्य सागर के पानी की नीली रंगत देखी और उनके मन में प्रश्न उठा कि समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है। यही प्रश्न उनके लिए प्रेरणा बना और उन्होंने प्रकाश के व्यवहार तथा उसके बिखराव का गहन अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने एक विशेष स्पेक्ट्रोग्राफ (Spectrograph) तैयार किया और 1928 में इस महत्वपूर्ण खोज को पहली बार दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। रमन की यह खोज बाद में चिकित्सा विज्ञान के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी शरीर में शुरुआती स्तर पर होने वाले जैविक बदलावों को पहचानने में सक्षम है। यह स्वस्थ और अस्वस्थ ऊतकों के बीच अंतर बताती है, मस्तिष्क के ट्यूमर की सीमाओं का पता लगाने में मदद करती है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रियल टाइम निदान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार सी. वी. रमन की खोज ने न केवल भौतिकी बल्कि चिकित्सा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भी नए द्वार खोले। आइंस्टीन की खोज जिसने आधुनिक भौतिकी की दिशा बदल दी

आइंस्टीन की खोज जिसने आधुनिक भौतिकी की दिशा बदल दी

अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में फिज़िक्स का नोबेल पुरस्कार फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या के लिए दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रकाश केवल एक तरंग नहीं है बल्कि छोटे ऊर्जा कणों से बना होता है जिन्हें फोटॉन (photon) कहा जाता है। ये फोटॉन धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन (electron) निकाल सकते हैं और यही प्रक्रिया फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव कहलाती है। आइंस्टीन की यह खोज अत्यंत क्रांतिकारी सिद्ध हुई क्योंकि इसी से क्वांटम (Quantum) भौतिकी की नींव मजबूत हुई और आधुनिक विज्ञान एक नई दिशा में आगे बढ़ा। हालांकि आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनके नोबेल का आधार फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव था क्योंकि इसके प्रयोगात्मक प्रमाण स्पष्ट, ठोस और क्रांतिकारी थे। उनकी खोजों ने ऊर्जा, प्रकाश, समय और अंतरिक्ष के प्रति मानवता की समझ को नए सिरे से परिभाषित किया। आइंस्टीन ने दुनिया को यह सिखाया कि वैज्ञानिक सोच कभी रुकती नहीं, वह हमेशा आगे बढ़ने, सवाल पूछने और उत्तर खोजने की प्रेरणा देती है। संदर्भ

संदर्भ

https://tinyurl.com/58vk9nnp

https://tinyurl.com/2cbt7ske

https://tinyurl.com/y94mkjfy

https://tinyurl.com/y9h98xuy

पिघलती बर्फ, सिकुड़ता बसेरा: ध्रुवीय भालुओं के अस्तित्व पर बढ़ता संकट

आवास के अनुसार वर्गीकरण

09-12-2025 09:20 AM

Lucknow-Hindi

लखनऊवासियों, आज हम एक ऐसी वैश्विक पर्यावरणीय समस्या के बारे में बात करेंगे, जिसका प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है - और वह है ध्रुवीय भालुओं के प्राकृतिक आवास का तेज़ी से घटता क्षेत्र। ध्रुवीय भालू मुख्य रूप से आर्कटिक (Arctic) की बर्फीली भूमि में रहते हैं, जहाँ समुद्री बर्फ उनके लिए भोजन, शिकार और जीवन-चक्र का आधार होती है। लेकिन बढ़ते जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming) के कारण यह बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे इन भालुओं का पूरा अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। यद्यपि यह विषय हमारी सीधी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ नहीं लगता, लेकिन सच यह है कि पृथ्वी की हर प्रजाति और हर पर्यावरणीय तंत्र आपस में जुड़े हुए हैं। जब किसी क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिरता टूटती है, तो उसका असर वैश्विक जलवायु पर पड़ता है - और वही बदलती जलवायु अंततः हम सभी के जीवन, मौसम और भविष्य को प्रभावित करती है। इसलिए ध्रुवीय भालुओं की स्थिति को समझना केवल उनके संरक्षण का विषय नहीं है, बल्कि धरती के पर्यावरणीय संतुलन को बचाने की एक सामूहिक ज़िम्मेदारी है।

आज के इस लेख में, हम ध्रुवीय भालुओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को सरल भाषा में समझेंगे। सबसे पहले, हम ध्रुवीय भालुओं के प्राकृतिक आवास और उसके तेजी से सिकुड़ने के कारणों को जानेंगे। उसके बाद, हम ग्रीनलैंड में खोजी गई नए वातावरण के अनुकूल हो चुकी ध्रुवीय भालुओं की विशेष जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। फिर, हम समझेंगे कि समुद्री बर्फ और ग्लेशियर (glacier) बर्फ में क्या अंतर है और यह अंतर भालुओं की जीवन-रक्षा रणनीति को कैसे प्रभावित करता है। अंत में, हम जलवायु परिवर्तन द्वारा बढ़ते खतरों और वैश्विक संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस प्रजाति को बचाने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए।

ध्रुवीय भालुओं का प्राकृतिक आवास और उसका सिकुड़ना

ध्रुवीय भालू मुख्य रूप से आर्कटिक क्षेत्र के ठंडे और विशाल बर्फीले विस्तार में रहते हैं। उनका अधिकांश जीवन समुद्री बर्फ पर बीतता है, जिसे वे अपने शिकार स्थल और आराम स्थल दोनों के रूप में उपयोग करते हैं। वे विशेष रूप से सील का शिकार करते हैं, जिसके लिए उन्हें समुद्री बर्फ के तैरते हुए प्लेटफ़ॉर्म की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा जाता है -

बर्फ नहीं → शिकार नहीं → भोजन नहीं → जीवन नहीं।

लेकिन आज जलवायु परिवर्तन आर्कटिक में तापमान को इतनी तेजी से बढ़ा रहा है कि समुद्री बर्फ पहले से कहीं अधिक तेज़ी से पिघल रही है। गर्मियों के मौसम में बर्फ इतनी पतली हो जाती है कि वह भालुओं का भार नहीं सह पाती, और कई क्षेत्रों में तो पूरी तरह गायब हो जाती है। परिणामस्वरूप ध्रुवीय भालू:

- अपने भोजन (सील) तक पहुँचने में असमर्थ हो रहे हैं

- कई-कई मील तक तैरने और भटकने को मजबूर हैं

- लगातार ऊर्जा गंवा रहे हैं

- और अंततः भूख और कमजोरी की वजह से मर रहे हैं

इनकी एक विशिष्ट जैविक क्षमता है कि ये साल में 100-180 दिन तक भोजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन तापमान में तेज़ बदलाव इस उपवास अवधि को खतरनाक सीमा तक बढ़ा रहा है। यदि समुद्री बर्फ का यह क्षय इसी तरह जारी रहा, तो आने वाले समय में ध्रुवीय भालुओं का प्राकृतिक अस्तित्व संकट में पड़ सकता है।

ग्रीनलैंड में खोजी गई नई अनुकूलित ध्रुवीय भालुओं की जनसंख्या

हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के दक्षिण-पूर्वी भाग में ध्रुवीय भालुओं की एक अद्वितीय और छिपी हुई जनसंख्या की खोज की है। यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र समुद्री बर्फ के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था, और इसीलिए वैज्ञानिक मानते थे कि यहां ध्रुवीय भालू जीवित नहीं रह सकते। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, इन भालुओं ने फ्योर्डस (Fjords) नामक भौगोलिक संरचनाओं में अपना आश्रय बना लिया है। फ्योर्डस वे लंबे, संकरे समुद्री मार्ग होते हैं, जिनके दोनों ओर खड़ी पहाड़ियाँ होती हैं। यहाँ मौजूद ग्लेशियर समय-समय पर टूटकर बर्फ के विशाल टुकड़ों को समुद्र में छोड़ते हैं। यही बर्फ अब इन भालुओं के लिए शिकार का नया मंच बन गई है। इस नई जनसंख्या का अस्तित्व यह दर्शाता है कि:

- कुछ ध्रुवीय भालू बदलते पर्यावरणीय हालातों में अनुकूलन की क्षमता दिखा रहे हैं

- वे असामान्य भू-भाग में भी भोजन के लिए वैकल्पिक समाधान ढूंढ सकते हैं

यह खोज एक छोटी उम्मीद जगाती है कि प्रकृति के पास अभी भी कुछ आत्म-रक्षा तंत्र बचे हुए हैं, हालांकि यह सभी भालुओं के लिए समाधान नहीं है।

ग्लेशियर बर्फ बनाम समुद्री बर्फ: जीवन रक्षा की नई रणनीति

परंपरागत रूप से, ध्रुवीय भालू समुद्री बर्फ पर ही सील का शिकार करते थे। समुद्री बर्फ उनकी जीवन प्रणाली का केंद्र रही है। लेकिन ग्रीनलैंड वाली नई जनसंख्या ने ग्लेशियर बर्फ को शिकार के लिए एक नए "मंच" की तरह उपयोग करना सीख लिया है। यह अनुकूलन असाधारण है, क्योंकि:

| विशेषता | समुद्री बर्फ | ग्लेशियर बर्फ |

|---|---|---|

| उत्पत्ति | समुद्र के सतह पर जमने से | पहाड़ी हिमनदों के टूटने से |

| उपलब्धता | तेजी से कम होती जा रही | कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में मौजूद |

| वन्य जीवन में भूमिका | मुख्य शिकार और विश्राम स्थल | वैकल्पिक शिकार क्षेत्र |

यह अनुकूलन बताता है कि ध्रुवीय भालू मौसम परिवर्तन के बावजूद जीवित रहने की रणनीतियों को बदल सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ऐसी ग्लेशियर स्थितियाँ बहुत सीमित क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। इसका मतलब यह है कि यह रणनीति सभी ध्रुवीय भालुओं को नहीं बचा सकती, बल्कि केवल कुछ विशेष आबादी तक सीमित है।

ध्रुवीय भालुओं के लिए जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा

आईयूसीएन (IUCN - अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ) की रेड लिस्ट (Red List) में ध्रुवीय भालुओं को असुरक्षित, यानी संवेदनशील प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। विश्व में इनकी अनुमानित संख्या आज सिर्फ 22,000–36,000 रह गई है।

गंभीर खतरे:

- समुद्री बर्फ के तेज़ी से गायब होने के कारण शिकार क्षेत्र कम हो रहे हैं

- भोजन की तलाश में भालू मानव बस्तियों के करीब पहुँच रहे हैं, जिससे संघर्ष बढ़ रहा है

- ऊर्जा की अधिक खपत और भोजन की कमी से प्रजनन क्षमता घट रही है

- आने वाले दशकों में कई उप-प्रजातियाँ पूरी तरह लुप्त हो सकती हैं

यह स्थिति केवल एक प्राकृतिक संकट नहीं, बल्कि एक मानव-निर्मित आपदा है।

नई खोज के संरक्षण के प्रयासों में संभावित संकेत

ग्रीनलैंड के फ्योर्डस में मिली ध्रुवीय भालुओं की नई आबादी हमें एक महत्वपूर्ण संकेत देती है - पर्यावरण के बदलते हालातों में अनुकूलन संभव है, लेकिन इसकी सीमाएँ हैं। यह खोज दर्शाती है कि कुछ ध्रुवीय भालू समुद्री बर्फ के अभाव में भी ग्लेशियरों से टूटने वाली बर्फ पर शिकार कर जीवित रहने की नई रणनीति विकसित कर रहे हैं। लेकिन यह समाधान सार्वभौमिक नहीं है, क्योंकि ऐसी ग्लेशियर स्थितियाँ पूरे आर्कटिक क्षेत्र में नहीं पाई जातीं। साथ ही, भौगोलिक दूरी और कठोर भू-भाग के कारण अधिकांश ध्रुवीय भालू इन क्षेत्रों तक पहुँच भी नहीं सकते। इसका अर्थ है कि यदि समुद्री बर्फ लगातार घटती रही तो यह नया अनुकूलन भी केवल अस्थायी राहत प्रदान करेगा, स्थायी समाधान नहीं। इसलिए, यह खोज एक ओर आशा की झलक दिखाती है, वहीं दूसरी ओर यह चेतावनी भी देती है कि यदि पृथ्वी का तापमान इसी गति से बढ़ता रहा, तो ध्रुवीय भालुओं का भविष्य गंभीर संकट में पड़ जाएगा।

वैश्विक संरक्षण के लिए आवश्यक नीतियाँ और मानव की ज़िम्मेदारी

ध्रुवीय भालुओं का भविष्य केवल उनकी अनुकूलन क्षमता पर नहीं, बल्कि मानवता द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन सीधे-सीधे मनुष्य की क्रियाओं का परिणाम है - बढ़ता औद्योगीकरण, कार्बन उत्सर्जन, जंगलों की कटाई और संसाधनों का अनियंत्रित दोहन। इसलिए समाधान भी हमें ही ढूँढना होगा। इसके लिए वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में कमी, आर्कटिक क्षेत्रों में तेल और गैस खनन पर नियंत्रण, और सौर एवं पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विस्तार आवश्यक है। साथ ही, प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण के लिए क़ानूनों को सख़्ती से लागू करने और जनता को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने की आवश्यकता है। यदि हम आज निर्णायक कदम नहीं उठाते, तो आने वाली पीढ़ियाँ ध्रुवीय भालुओं को केवल कहानियों, तस्वीरों और दस्तावेज़ों में ही देख पाएंगी। यह समय केवल चेतावनी का नहीं, बल्कि मानव जिम्मेदारी और कार्रवाई का है।

संदर्भ-

https://bit.ly/3Ouw4bW

https://bit.ly/3OuTj5N

https://tinyurl.com/rb2y85d3

बौद्ध दर्शन की जीवन-यात्रा: बुद्ध के संदेशों से तीर्थस्थलों तक शांति की खोज

विचार I - धर्म (मिथक/अनुष्ठान)

08-12-2025 09:16 AM

Lucknow-Hindi

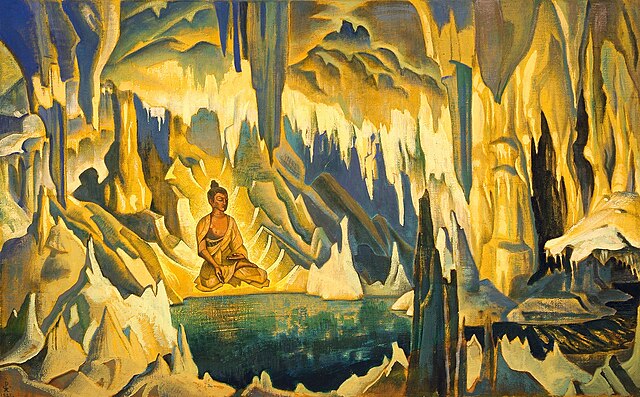

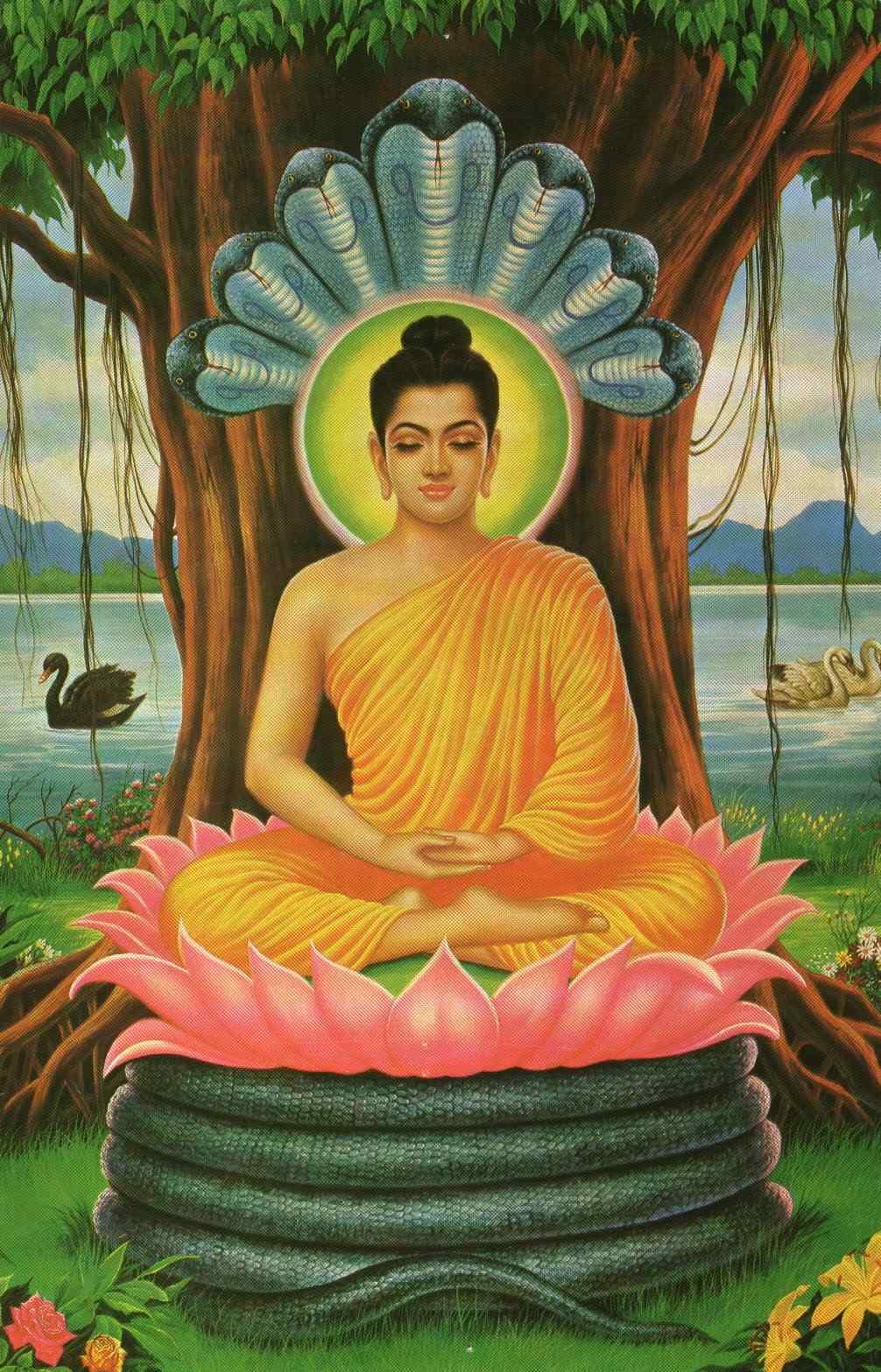

लखनऊवासियों, बोधि दिवस (Bodhi Day) बौद्ध परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे उस ऐतिहासिक क्षण की स्मृति में मनाया जाता है जब सिद्धार्थ गौतम ने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने। यह दिन आत्मज्ञान, करुणा, धैर्य और सत्य की खोज का प्रतीक माना जाता है।गौतम बुद्ध का जीवन एक साधारण राजकुमार का जीवन नहीं था - यह एक ऐसी यात्रा थी जिसमें उन्होंने जीवन के दुःख, मोह, लालसा और भ्रम को समझा, और फिर संसार को यह मार्ग बताया कि सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर की जागरूकता में मिलती है। जब हम बुद्ध की कहानियों, उनके विचारों या उनसे जुड़े तीर्थस्थलों से परिचित होते हैं, तो यह केवल इतिहास पढ़ना नहीं होता - यह स्वयं को पहचानने का मौका होता है। यही कारण है कि बुद्ध से जुड़े स्थान आज भी केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, ध्यान और मन की स्थिरता का माध्यम माने जाते हैं। इन स्थानों की हवा में एक सादगी है, एक धीमा-सा शांत स्वर है, जो हमारे मन के कोलाहल को धीरे-धीरे शांत करता है। जैसे लखनऊ की तहज़ीब हमें बोलना, चलना, बैठना और महसूस करना सिखाती है - वैसे ही बुद्ध का मार्ग हमें जीना सिखाता है।

आज के इस लेख में हम बौद्ध धर्म और बुद्ध से जुड़े ज्ञान को क्रमबद्ध और सरल ढंग से समझेंगे। सबसे पहले, हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म कैसे प्रारंभ हुआ और गौतम बुद्ध का जीवन-परिचय हमें क्या सिखाता है। इसके बाद, हम चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को समझेंगे, जो दुख के कारण, उससे मुक्ति के रास्ते और जीवन में संतुलन स्थापित करने के व्यावहारिक उपाय बताते हैं। फिर, हम भारत के उन प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थलों के महत्व को जानेंगे, जहाँ आज भी बुद्ध की शिक्षाओं की ऊर्जा महसूस की जा सकती है। अंत में, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, नालंदा और तवांग जैसे विशेष स्थलों के इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक महत्व को विस्तार से समझेंगे, ताकि हम जान सकें कि ये स्थान केवल पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और शांति की भूमि क्यों माने जाते हैं।

बौद्ध धर्म की उत्पत्ति और बुद्ध का जीवन-परिचय

बौद्ध धर्म की शुरुआत सिद्धार्थ गौतम के जीवन अनुभवों से हुई, जिन्हें आज हम “भगवान बुद्ध” के रूप में जानते हैं। उनका जन्म लुंबिनी में एक शाही परिवार में हुआ था, और बचपन से ही वे सुख-सुविधा और वैभव से घिरे हुए थे। लेकिन एक दिन उन्होंने जीवन के चार कठोर सच - बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और संन्यास - को देखा, जिसने उनके मन में यह प्रश्न जगाया कि आखिर दुख का मूल कारण क्या है। उसी प्रश्न की खोज में उन्होंने अपने महल, परिवार और राजसी जीवन का त्याग कर दिया। वर्षों तक कठोर तपस्या करने और आत्मचिंतन में डूबने के बाद, उन्होंने बोधगया में बोधिवृक्ष के नीचे गहन ध्यान किया और यहीं उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी क्षण से वे “बुद्ध” - अर्थात “जाग्रत” कहलाए। उन्होंने जीवन का शेष समय लोगों को करुणा, नैतिकता, मध्यम मार्ग और आत्मज्ञान का संदेश देने में बिताया। अंततः, कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, जो शुद्ध शांति और मोक्ष की अवस्था मानी जाती है। उनका जीवन यह सिखाता है कि सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि भीतर का अनुभव है।

चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग: बौद्ध दर्शन का मूल आधार

बुद्ध की शिक्षाएँ अत्यंत सरल, तार्किक और जीवन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने जो चार आर्य सत्य बताए, वे मनुष्य के दुख, उसके कारण, उससे मुक्ति और मुक्ति प्राप्त करने के मार्ग को समझाते हैं। पहला सत्य कहता है कि जीवन में दुख अवश्यंभावी है - यह हर व्यक्ति अनुभव करता है। दूसरा सत्य बताता है कि यह दुख हमारी इच्छाओं, आसक्ति और अपेक्षाओं से उत्पन्न होता है। तीसरा सत्य समझाता है कि यदि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लें, तो दुख समाप्त हो सकता है। और चौथा सत्य अष्टांगिक मार्ग है - एक संतुलित जीवन जीने का तरीका - जिसमें सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी, सही आचरण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल हैं। यह मार्ग हमें भीतर से शांत, जागरूक, स्थिर और करुणामय बनाता है। इसमें किसी कठोर तपस्या या अंधविश्वास की आवश्यकता नहीं, बल्कि सजग और संतुलित जीवन जीने की कला सिखाई जाती है।

भारत के प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल और उनका आध्यात्मिक महत्व

भारत में बौद्ध तीर्थस्थलों का महत्व केवल ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव के रूप में भी गहरा है। इन स्थानों पर पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो, हवा में शांति की भाषा घुली हो और मन भीतर तक शांत हो जाता हो। बौद्ध तीर्थयात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि अपने आपको, अपने विचारों को और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की प्रक्रिया है। इन स्थलों में वातावरण, वास्तुकला, मूर्तियाँ और प्राकृतिक सौंदर्य मिलकर मन में श्रद्धा और सुकून पैदा करते हैं। यहाँ आने वाले लोग केवल दर्शन नहीं करते, बल्कि ध्यान, मौन और सरलता को महसूस करते हैं। बौद्ध धर्म मानता है कि बाहरी मंदिर केवल प्रतीक हैं, असली मंदिर हमारे भीतर है - और इन तीर्थस्थलों पर जाकर हम उसी भीतरी मंदिर के और करीब पहुँचते हैं।

बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर: बुद्ध के जीवन से जुड़े तीन प्रमुख स्थल

बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर - ये तीनों स्थल बौद्ध धर्म के इतिहास के तीन प्रमुख पड़ावों को दर्शाते हैं - ज्ञान, उपदेश और निर्वाण। बोधगया वह पवित्र स्थान है जहाँ सिद्धार्थ ने बोधिवृक्ष के नीचे ध्यान किया और दिव्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त किया। आज भी यहाँ मौजूद बोधिवृक्ष के आसपास बैठने मात्र से मन में शांति उतर आती है। सारनाथ वह भूमि है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और धम्म चक्र को प्रारंभ किया - यानी अपने ज्ञान को दुनिया के लिए प्रकाशित किया। यहाँ के स्तूप और अवशेष उनके संदेश की सजीव उपस्थिति का एहसास कराते हैं। कुशीनगर वह स्थान है जहाँ बुद्ध ने जीवन के दुखों से परे महापरिनिर्वाण प्राप्त किया - पूर्ण शांति और मुक्त अवस्था। यहाँ की मिट्टी और वातावरण में वह मौन और गहराई आज भी महसूस की जा सकती है।

नालंदा और सांची: बौद्ध शिक्षा और विरासत के केंद्र

नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था - यह ज्ञान और ध्यान का धाम था। यहाँ सहस्रों भिक्षु और विद्यार्थी अध्ययन करते थे और गहरी आध्यात्मिक साधना में लीन रहते थे। दुनिया भर से विद्यार्थी शिक्षा लेने आते थे, क्योंकि यहाँ जीवन को समझने की कला सिखाई जाती थी। नालंदा के अवशेष आज भी बताते हैं कि भारत कभी ज्ञान और विचार का विश्व केंद्र था। वहीं, सांची भारत की सबसे प्राचीन और सुंदर बौद्ध वास्तुकला का प्रतीक है। इसका विशाल स्तूप, दर्पण जैसी शांति और पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियाँ केवल कला नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक भाषा बोलती हैं। सांची और नालंदा हमें यह याद दिलाते हैं कि ज्ञान तभी सार्थक है, जब वह विनम्रता और करुणा से जुड़ा हो।

तवांग और कपिलवस्तु: बौद्ध आस्था और इतिहास का जीवंत स्वरूप

तवांग हिमालय की शांत गोद में स्थित है। यहाँ का विशाल मठ केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि शांति, अनुशासन और सामूहिक आध्यात्मिक जीवन का जीवंत उदाहरण है। इसकी ऊँचाई, प्रकृति की सुंदरता और घंटों की धुन मन को भीतर से पवित्र कर देती है। दूसरी ओर, कपिलवस्तु वह भूमि है जहाँ सिद्धार्थ ने अपने बचपन और युवावस्था के दिन बिताए। महल के अवशेष आज भी यह बताते हैं कि ज्ञान का मार्ग राजसी वैभव छोड़कर सरलता की ओर जाता है। यह स्थान हमें सिखाता है कि परिवर्तन उसी क्षण शुरू होता है - जब दिल सच्चाई को खोजने के लिए तैयार हो।

संदर्भ-

http://tinyurl.com/tt7ca92p

http://tinyurl.com/yw4h2fmj

http://tinyurl.com/mvzmxh3h

https://tinyurl.com/93xn49c7

ज़ायका-ए-लखनऊ: नवाबी रसोई से चटोरी गली तक फैले अवधी स्वाद की अनोखी पहचान

स्वाद - भोजन का इतिहास

07-12-2025 09:33 AM

Lucknow-Hindi

लखनऊ की पहचान सिर्फ उसके नवाबों, तहज़ीब और नज़ाकत तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की रसोई की खुशबू में भी इस शहर की रूह बसी है। अवधी व्यंजन लखनऊ की शान हैं - ऐसा लगता है मानो यहाँ की हवा में ही स्वाद घुला हो। नरम गलने वाले कबाबों से लेकर कोमल और सुगंधित बिरयानी तक, और फिर मीठे में मलाई, रबड़ी और मुंह में पिघल जाने वाली कुल्फ़ी - यहाँ का हर स्वाद एक कहानी सुनाता है। यही कारण है कि लखनऊ की गलियाँ रात के अंधेरे में भी उसी रौनक से चमकती हैं जैसी दिन में, क्योंकि यहाँ का खाना सिर्फ खाया नहीं जाता, जिया जाता है।

चाहे बात हो चटोरी गली की पुरानी गलियों में छिपे स्वाद के खज़ानों की, अमीनाबाद की बुझुर्ग दुकानों की, हजरतगंज की चमकती सड़कों की, या कपूरथला के ख़ास ठिकानों की - हर जगह स्वाद का एक नया रूप मिलता है। लखनऊ का खान-पान हमें केवल पेट भरने का नहीं, बल्कि साथ बैठकर खाने, बातें करने और शहर की अपनी संस्कृति को महसूस करने का अनुभव देता है। आज जब हमारा शहर तेजी से आधुनिक हो रहा है, तब भी यह अपने पारंपरिक व्यंजनों की पहचान को संभाले हुए है और देश ही नहीं दुनिया के खानपान मानचित्र पर अपनी जगह और अधिक मजबूत कर रहा है।

संदर्भ:

https://tinyurl.com/4fbnvwpu

https://tinyurl.com/4brnvcnt

https://tinyurl.com/5n6tmc2h

https://tinyurl.com/yk7wj4wc

लखनऊवासियों जानिए, मुंबई में तीखी गंध वाली यह अजीब मछली इतनी लोकप्रिय क्यों है?

मछलियाँ और उभयचर

06-12-2025 09:20 AM

Lucknow-Hindi

लखनऊवासियों, आप जो नज़ाकत और ज़ायकों को बख़ूबी पहचानते हैं, शायद आपने बॉम्बे डक मछली का नाम किसी पारसी व्यंजन की चर्चा में, या मुंबई के मछुआरों से जुड़ी किसी पुरानी कहानी में सुना हो। यह मछली देखने में थोड़ी अलग, गंध में तीखी, और नाम के मामले में कुछ भ्रमित करने वाली ज़रूर है, मगर इसके पीछे छिपा इतिहास बेहद दिलचस्प है। कभी समुद्र किनारे सूखने वाली एक साधारण सी मछली, आज कई संस्कृतियों, समुदायों और शहरों की स्मृतियों में ज़िंदा है। मुंबई की पारसी थालियों से लेकर विदेशों की दुकानों तक, इसका सफर उतना ही विशिष्ट है जितना इसका स्वाद। आइए, आज लखनऊ से बैठकर एक ऐसी मछली की यात्रा पर चलते हैं, जिसने अपनी पहचान स्वाद से नहीं, बल्कि किस्सों, संघर्षों और सांस्कृतिक जुड़ावों से बनाई है।

इस लेख में हम जानेंगे कि बॉम्बे डक मछली आखिर इतनी विशेष क्यों है। पहले हम देखेंगे कि इस मछली की बनावट, रंग और नाम की उत्पत्ति में क्या अनोखापन है। फिर, हम समझेंगे कि पारसी संस्कृति ने इस मछली को कैसे अपने खान-पान का अहम हिस्सा बनाया। इसके बाद, हम जानेंगे कि पारंपरिक तरीक़ों से इसे कैसे सुखाया जाता है और लोग इसे कैसे पकाते हैं। फिर, हम यूरोपीय प्रतिबंधों और ‘बॉम्बे डक बचाओ’ जैसे अभियानों की रोचक जानकारी लेंगे। अंत में, हम वर्तमान समय में विदेशों में रहने वाले प्रवासी समाजों में इसकी लोकप्रियता को समझेंगे।

बॉम्बे डक: एक विचित्र गंध वाली मछली की पहचान और उत्पत्ति

बॉम्बे डक, एक ऐसी मछली है जिसे पहली नज़र में देखकर कोई भी इसे खाने की कल्पना नहीं कर सकता। यह मछली सामान्य मछलियों की तरह आकर्षक या सुंदर नहीं होती - बल्कि यह एक चिपचिपी, हल्के गुलाबी रंग की, अधखुले मुंह वाली और कभी-कभी डरावनी दिखने वाली मछली होती है। मगर यही उसकी पहचान है। महाराष्ट्र की तटीय पट्टी, विशेषकर मुंबई और आसपास के समुद्री इलाकों में यह मछली लोगों की रसोई में लंबे समय से मौजूद है। स्थानीय मराठी भाषा में इसे "बॉम्बिल" (Bombil) कहा जाता है, जो इस मछली का पारंपरिक नाम है। लेकिन "बॉम्बे डक" नाम कैसे पड़ा, यह बात अपने-आप में दिलचस्प है। एक मान्यता के अनुसार, जब अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर शासन किया, तो उन्होंने "बॉम्बिल" शब्द को अपने उच्चारण में "बॉम्बे डक" में बदल दिया। यह अंग्रेज़ीकरण कालांतर में इतना प्रचलित हो गया कि यही नाम इसकी वैश्विक पहचान बन गया। दूसरी ओर, ब्रिटिश-पारसी लेखक फारुख धोंडी की किताब बॉम्बे डक एक और दिलचस्प कहानी सामने रखती है। उनके अनुसार, ब्रिटिश काल में यह मछली सूखी अवस्था में बॉम्बे (अब मुंबई) से देश के अन्य हिस्सों में डाकगाड़ियों के ज़रिए भेजी जाती थी। डिब्बों में बंद इन मछलियों की तीव्र गंध पूरी डाकगाड़ी को अपनी चपेट में ले लेती थी। अंग्रेज़ इस डाकगाड़ी को मज़ाक में बॉम्बे डाक (Bombay Dak) कहने लगे - और यहीं से बॉम्बे डक नाम का जन्म हुआ। यानी यह मछली न सिर्फ़ स्वाद और गंध के कारण जानी जाती है, बल्कि इसके नाम के पीछे भी एक सांस्कृतिक कथा छिपी है।

पारसी संस्कृति और बॉम्बे डक का ऐतिहासिक जुड़ाव

19वीं सदी का बॉम्बे (वर्तमान मुंबई) केवल व्यापार और जहाज़रानी का केंद्र नहीं था, बल्कि यह विविध संस्कृतियों के संगम का शहर भी बन चुका था। इसी दौर में जोरोस्ट्रियन (Zoroastrian) यानी पारसी समुदाय की उपस्थिति शहर में तेजी से बढ़ी। ये लोग मूल रूप से ईरान से आए थे, लेकिन भारत में आकर इन्होंने न केवल व्यापारिक दुनिया में एक मज़बूत पहचान बनाई, बल्कि समाज सुधार, शिक्षा और सांस्कृतिक संरचना में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। पारसी खानपान की बात करें तो यह भारतीय तटीय क्षेत्रों - विशेष रूप से गुजरात, गोवा और कोंकण - की स्वाद परंपराओं से काफी प्रभावित रहा है। पारसी भोजन में मछली एक विशेष स्थान रखती है, और बॉम्बे डक जैसे स्थानीय समुद्री व्यंजन पारसी व्यंजनों का हिस्सा बनते चले गए। इसे पारंपरिक तरीकों से पकाकर पारसी कैफे में परोसा जाता, और यह धीरे-धीरे आम लोगों के बीच भी लोकप्रिय होने लगी। बॉम्बे डक का पारसी संस्कृति से रिश्ता केवल थाली तक ही सीमित नहीं है। यह रिश्ते भावनात्मक और सांस्कृतिक भी हैं। पारसी संगीतकार मीना कावा द्वारा 1975 में इस मछली पर रचा गया गीत इस बात का प्रमाण है कि किस तरह यह व्यंजन एक समुदाय की स्मृति और अभिव्यक्ति का हिस्सा बन गया। पारसी कहानियों, नामों और रसोई की खुशबू में बॉम्बे डक की उपस्थिति एक प्रतीकात्मक जुड़ाव बन गई है - वह जुड़ाव जो स्वाद से शुरू होकर पहचान तक पहुँचता है।

बॉम्बे डक को सुखाने की पारंपरिक विधियाँ और इसके व्यंजन रूप

बॉम्बे डक का स्वाद जितना अनोखा है, उसकी तैयारी की प्रक्रिया भी उतनी ही विशेष है। यह मछली ताज़ा अवस्था में जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए सदियों से मछुआरे इसे संरक्षित करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया अपनाते हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है - मछली को अच्छी तरह साफ़ करने और उस पर नमक लगाकर समुद्री हवाओं में सुखाने से। इसके लिए विशेष बांस की बनी रैक का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें वलैंडिस कहा जाता है। ये रैक समुद्र किनारे ऊँचाई पर लगाए जाते हैं ताकि मछलियाँ हवा में लटकती रहें और उनमें से पानी पूरी तरह निकल जाए। इस प्रक्रिया में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन परिणामस्वरूप तैयार होती है एक तीखी गंध वाली सूखी मछली - जो बॉम्बे डक की असली पहचान है। खाने के तरीके भी विविध हैं। सूखी बॉम्बे डक को तलकर दाल-चावल के साथ खाया जाता है - यह महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ समुदायों का प्रिय संयोजन है। वहीं कुछ लोग इसे इमली और प्याज़ के तीखे मसालों में पकाकर भाजी की तरह खाते हैं। इसे करी में भी डाला जाता है या सब्ज़ियों के साथ मिलाकर परोसा जाता है। इन पारंपरिक तरीकों के पीछे स्वाद से ज़्यादा यादें जुड़ी होती हैं - मछुआरों की मेहनत, समुद्री नम हवाओं की गंध, और पीढ़ियों से चलती आ रही पाक कला की विरासत।

यूरोपीय आयात प्रतिबंध और ‘बॉम्बे डक बचाओ’ अभियान

1996 एक ऐसा साल था जब बॉम्बे डक का अंतरराष्ट्रीय सफ़र अचानक रुक गया। यूरोपीय आयोग ने साल्मोनेला (Salmonella) बैक्टीरिया के खतरे को देखते हुए भारत से आने वाले समुद्री खाद्य पदार्थों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस निर्णय की चपेट में बॉम्बे डक भी आ गई, क्योंकि इसका उत्पादन पारंपरिक तरीकों से होता था और यह किसी आधुनिक डिब्बाबंदी कारखाने में तैयार नहीं होती थी। यह खबर ब्रिटेन, कनाडा और अन्य देशों में बसे उन प्रवासी भारतीयों के लिए सदमे जैसी थी, जो अपने देश के स्वाद को विदेश में जीते थे। लेकिन यहीं से जन्म हुआ - “बॉम्बे डक बचाओ” अभियान का। भारतीय उच्चायोग ने यूरोपीय आयोग से संपर्क किया, यह समझाया कि बॉम्बे डक पारंपरिक और सुरक्षित रूप से तैयार की जाती है, और यह भारतीय सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। बातचीत के बाद यूरोपीय आयोग ने नियमों में बदलाव किया। अब बॉम्बे डक को पारंपरिक तरीके से सुखाकर, यूरोपीय आयोग द्वारा अनुमोदित पैकिंग स्टेशनों के माध्यम से निर्यात किया जाता है। इस तरह एक मछली ने न केवल स्वाद का सवाल उठाया, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और व्यापारिक नीति को भी प्रभावित किया - और विजेता बनकर उभरी।

आज की दुनिया में बॉम्बे डक की लोकप्रियता और प्रवासी समाजों में इसकी जगह

आज बॉम्बे डक केवल मुंबई की गलियों, पारसी रसोईघरों या तटीय भारत तक सीमित नहीं है। यह मछली एक वैश्विक व्यंजन बन चुकी है - खासकर उन देशों में जहाँ भारतीय, श्रीलंकाई और बांग्लादेशी समुदाय बड़ी संख्या में रहते हैं। ब्रिटेन के बर्मिंघम, कनाडा के टोरंटो (Toronto) और मॉन्ट्रियल (Montreal) जैसे शहरों में इसे “बुमला” नाम से जाना जाता है और स्थानीय भारतीय दुकानों में आसानी से उपलब्ध है। प्रवासी समाजों के लिए बॉम्बे डक केवल एक व्यंजन नहीं, बल्कि बचपन की यादों, पारिवारिक खाने की महक और अपनी मिट्टी की खुशबू का प्रतीक है। यह स्वाद उनकी जड़ों से जुड़ा है और यह उन्हें नए देश में भी अपनेपन का एहसास देता है। इसे त्योहारों में पकाया जाता है, दोस्तों के साथ साझा किया जाता है, और अक्सर इसे घर भेजे जाने वाले पार्सलों में सबसे ऊपर रखा जाता है। इन सांस्कृतिक संदर्भों ने बॉम्बे डक को एक “लोकल फूड” से “ग्लोबल आइडेंटिटी” (Global Identity) में बदल दिया है। यह मछली अब केवल समुद्र किनारे की हवा में सूखने वाला उत्पाद नहीं है - यह एक ज़िंदा स्मृति बन गई है, जो समय, जगह और सीमाओं से परे जाकर जुड़ाव रचती है।

संदर्भ-

https://bbc.in/3iAyWJP

https://bit.ly/3OU1pq0

https://tinyurl.com/dx5t878m

लखनऊवासियों जानिए,अतिपर्यटन हमारे समुद्री जीवन और अर्थव्यवस्था को कैसे बदल रहा है?

महासागर

05-12-2025 09:20 AM

Lucknow-Hindi

लखनऊवासियों, क्या आप जानते हैं कि हमारा शहर सिर्फ़ इमारतों, इमामबाड़ों और तहज़ीब के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ के लोग पूरे देश की सामाजिक और पर्यावरणीय बहसों में भी अहम भूमिका निभाते हैं? भले ही लखनऊ समुद्र से दूर है और हमारे आस-पास न कोई बीच है और न ही कोरल रीफ़ (Coral Reef), लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि समुद्र और तटीय जीवन से जुड़े मुद्दे हमसे अप्रासंगिक हैं। सच्चाई यह है कि समुद्री जीवन और तटीय पर्यटन से जुड़ी गतिविधियाँ सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीवनशैली और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को प्रभावित करती हैं। जब अतिपर्यटन (Over Tourism) बढ़ता है, तो इसका असर सिर्फ़ उन तटीय इलाक़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे देश की पर्यावरणीय स्थिति, आजीविका और सांस्कृतिक धरोहर पर पड़ता है। इसलिए, हम लखनऊवासी भी इस विषय को समझें और जिम्मेदार पर्यटक के तौर पर अपनी भूमिका निभाएँ, ताकि हमारा योगदान देश और प्रकृति दोनों के लिए सकारात्मक हो।

आज हम जानेंगे कि भारत में अतिपर्यटन के बढ़ते कारण क्या हैं, जिनमें सस्ती यात्रा, मौसमी पर्यटन और सोशल मीडिया (Social Media) का प्रभाव शामिल है। इसके बाद, हम समझेंगे कि अतिपर्यटन हमारे समुद्र और उनके पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे नुकसान पहुँचाता है। फिर, हम सतत तटीय पर्यटन (Sustainable Coastal Tourism) की आवश्यकता और इसके आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय लाभों पर चर्चा करेंगे। अंत में, हम कुछ सरल और प्रभावी उपाय जानेंगे, जिनसे हम अपनी अगली बीच यात्रा को अधिक पर्यावरण अनुकूल बना सकते हैं और लखनऊवासियों के रूप में जिम्मेदार पर्यटक बन सकते हैं।

भारत में अतिपर्यटन के बढ़ते कारण

भारत में पर्यटन की बढ़ती लोकप्रियता के कई कारण हैं। सबसे पहले, सस्ती यात्रा और सुविधाएँ। आजकल लो-कॉस्ट एयरलाइंस (Low-Cost Airlines), सस्ती रेल टिकट और बजट होटलों ने यात्रा को आसान और सुलभ बना दिया है। पहले जहां लोग केवल बड़े शहरों या प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक ही जाते थे, अब छोटे कस्बे, तटीय गांव और दूर-दराज के प्राकृतिक स्थल भी प्रमुख पर्यटन केंद्र बन गए हैं। लेकिन कई बार इन जगहों की स्थानीय अवसंरचना अचानक बढ़ी हुई भीड़ को संभाल नहीं पाती, जिससे पानी, बिजली, सफ़ाई और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं पर दबाव पड़ता है। दूसरा कारण है मौसमी पर्यटन। त्योहारों, छुट्टियों और मौसम के हिसाब से पर्यटकों की संख्या अचानक बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, नए साल पर गोवा और अंडमान के समुद्र तट या गर्मियों में मनाली और कश्मीर की पहाड़ियाँ। इन दिनों में भीड़ इतनी अधिक हो जाती है कि सड़कें जाम, समुद्र तट गंदगी से भरे और स्थानीय संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है नियमों की कमी। कई राष्ट्रीय उद्यान, धरोहर स्थल और तटीय क्षेत्र इस बात का निर्धारण नहीं करते कि एक दिन में कितने लोग प्रवेश कर सकते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पर्यटक संख्या अनियंत्रित बढ़ जाती है, और धीरे-धीरे प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों को नुकसान पहुँचता है। चौथा कारण है प्रसिद्ध स्थानों का प्रचार। ताजमहल, जयपुर, केरल और गोवा जैसे पर्यटन स्थल अत्यधिक प्रचारित हैं। इसके चलते ये जगहें भारी भीड़ झेलती हैं, जबकि कई खूबसूरत लेकिन कम-प्रसिद्ध तटीय या पहाड़ी स्थल उपेक्षित रह जाते हैं। अंत में, सोशल मीडिया का प्रभाव भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। किसी जगह की एक तस्वीर वायरल होते ही लोग वहां घूमने जाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन अक्सर पर्यटक केवल फोटो लेने और अनुभव साझा करने में व्यस्त रहते हैं, जबकि सफ़ाई, पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति का ध्यान नहीं रखते। अतिपर्यटन से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव

अतिपर्यटन से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव

अतिपर्यटन का सबसे गंभीर असर हमारे समुद्र और उनके जीव-जंतुओं पर पड़ता है। बढ़ती भीड़, वाटर स्पोर्ट्स (Water Sports), समुद्र तट पर प्रदूषण और नावों की बढ़ती संख्या समुद्री जीवन को खतरे में डालती है। कोरल रीफ़ का नाश इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। कोरल रीफ़ केवल प्राकृतिक सुंदरता नहीं हैं, बल्कि समुद्री जीवन की रीढ़ हैं। स्नॉर्कलिंग (Snorkeling), डाइविंग (Diving) और अन्य जल-क्रीड़ा गतिविधियों की भीड़ से ये नाज़ुक जीव टूट जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, दुनिया के लगभग 50% कोरल रीफ़ पहले ही मानव गतिविधियों की वजह से नष्ट हो चुके हैं। इसके अलावा, समुद्री प्रदूषण भी बड़ा मुद्दा है। बीच पर छोड़ी गई प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथिन और क्रूज़ शिप्स (Cruise Ships) से निकलने वाला कचरा समुद्र में जाता है। इससे कछुए, मछलियाँ और अन्य समुद्री जीव फँस जाते हैं या मर जाते हैं। प्लास्टिक का माइक्रो रूप समुद्री खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर चुका है, जो अंततः इंसानों तक भी पहुँचता है। अधिक पर्यटक और होटल की मांग की वजह से ओवरफिशिंग (Overfishing) भी बढ़ती है। समुद्री भोजन की अधिक खपत से मछलियों की आबादी घटती है और पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। इसका सीधा असर उन मछुआरों पर पड़ता है जो सदियों से समुद्र पर निर्भर हैं। अत्यधिक नाव और बोट ट्रैफ़िक (Boat Traffic) समुद्र में तेल के रिसाव, शोर प्रदूषण और समुद्री जीवों के लिए खतरा बन जाता है। डॉल्फ़िन (Dolphin), व्हेल (Whale) और अन्य स्तनधारी टकराकर घायल हो जाते हैं। अनियंत्रित बोटिंग समुद्र की सतह और पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित कर देती है।

सतत तटीय पर्यटन की आवश्यकता

यदि हम पर्यटन को पूरी तरह से रोक नहीं सकते, तो इसे संतुलित और सतत बनाना ही समाधान है। सतत तटीय पर्यटन न केवल पर्यावरण की रक्षा करता है, बल्कि स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुँचाता है। सबसे पहले, यह आर्थिक लाभ बढ़ाता है। छोटे होटल, गाइड, रेस्तरां और स्थानीय दुकानदार सीधे तौर पर लाभान्वित होते हैं। दूसरा, यह सरकारी राजस्व बढ़ाता है। पर्यटन कर, प्रवेश शुल्क और होटल टैक्स से सरकार को पैसा मिलता है, जिसे सड़कें, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के विकास में लगाया जा सकता है। तीसरा, विदेशी पर्यटक जब भारत में खर्च करते हैं, तो विदेशी मुद्रा आती है। यह विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चौथा, पर्यटन रोज़गार के अवसर बढ़ाता है। होटल स्टाफ से लेकर टैक्सी ड्राइवर और स्थानीय कलाकार तक लाखों लोग इससे जुड़े हैं। अंततः, पर्यटन का पैसा स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करता है। स्थानीय दुकानदार और व्यवसाय इससे प्रत्यक्ष लाभ पाते हैं और इससे समुदाय मजबूत होता है।

समाज और संस्कृति पर पर्यटन का सकारात्मक प्रभाव

पर्यटन केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और संस्कृति पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है।

- जीवनशैली में सुधार: पर्यटन से आए पैसों का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं के सुधार में होता है।

- संस्कृति का संरक्षण: जब पर्यटक स्थानीय परंपराओं में रुचि दिखाते हैं, तो कला, नृत्य, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक धरोहरों को नया जीवन मिलता है।

- पर्यावरण संरक्षण: जागरूक पर्यटक और सरकारें मिलकर बीच क्लीन-अप ड्राइव (Clean-Up Drive) और प्रदूषण नियंत्रण योजनाएँ शुरू करती हैं, जिससे समुद्र और तट का संरक्षण होता है।

आपकी अगली बीच यात्रा को पर्यावरण अनुकूल बनाने के उपाय

अब सवाल यह है कि पर्यटक की जिम्मेदारी क्या है और हम अपनी यात्रा को कैसे सतत बना सकते हैं।

- कम दूरी की यात्रा चुनें: लंबी उड़ानों के बजाय नज़दीकी समुद्र तट का चयन करें। ट्रेन या अन्य सार्वजनिक परिवहन का उपयोग पर्यावरण पर प्रभाव कम करता है।

- इको-फ्रेंडली रिसॉर्ट्स: ऐसे होटल और रिसॉर्ट चुनें, जो सिंगल-यूज़ प्लास्टिक से बचते हों, स्थानीय भोजन परोसते हों और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हों।

- कम भीड़-भाड़ वाले स्थान चुनें: भीड़भाड़ वाली जगहों के बजाय अनदेखे तट चुनें। इससे पर्यावरण पर दबाव कम होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा।

- स्थानीय स्वामित्व वाले रिसॉर्ट्स: होटल और व्यवसाय यदि स्थानीय लोगों के स्वामित्व में हों, तो पर्यटन से होने वाली आय सीधे समुदाय तक पहुँचती है। यह स्थानीय विकास और स्थिरता में मदद करता है।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/3jf4tsf6

https://tinyurl.com/4wad2h34

https://tinyurl.com/52mvft5e

https://tinyurl.com/5n6vw2e2

https://tinyurl.com/yjsdyrtr

प्रकृति 776