मेरठ - लघु उद्योग 'क्रांति' का शहर

1803 में स्थापित मेरठ...

1803 में स्थापित मेरठ...

सरकारी नीतियों और श्रम...

सरकारी नीतियों और श्रम...

राग मालकौस: सर्द रातों...

राग मालकौस: सर्द रातों...

डोरों में सिमटी संस्कृ...

डोरों में सिमटी संस्कृ...

कभी सुकून देने वाली खु...

कभी सुकून देने वाली खु...

कैसे मेरठ के निवेशक, ड...

कैसे मेरठ के निवेशक, ड...

शांति, सेवा और मानवता:...

शांति, सेवा और मानवता:...

कैसे ऊँचाई की कठोर परि...

कैसे ऊँचाई की कठोर परि...

भगवान बुद्ध का जीवन: क...

भगवान बुद्ध का जीवन: क...

मेरठ के स्ट्रीट फ़ूड क...

मेरठ के स्ट्रीट फ़ूड क...

मेरठवासियों जानिए, समु...

मेरठवासियों जानिए, समु...

मसालों और औषधियों की द...

मसालों और औषधियों की द...

1803 में स्थापित मेरठ छावनी: स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों और ऐतिहासिक धरोहरों का अद्भुत केन्द्र

औपनिवेशिक काल और विश्व युद्ध : 1780 ई. से 1947 ई.

16-12-2025 09:22 AM

Meerut-Hindi

मेरठवासियों, आप सभी जानते हैं कि हमारा शहर सिर्फ खेल, शिक्षा और बाज़ारों के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की सबसे गर्वीली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। मेरठ छावनी - जो आज भी शहर की पहचान का एक बड़ा हिस्सा है एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जिसने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी को जन्म दिया। लेकिन इस छावनी की कहानी सिर्फ विद्रोह तक सीमित नहीं है; इसकी जड़ें 1803 से शुरू होती हैं, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (British East India Company) ने मेरठ पर नियंत्रण स्थापित किया। आज इस लेख में हम एक सरल, मानवीय और मेरठ-केन्द्रित शैली में समझेंगे कि कैसे हमारा शहर अंग्रेज़ी राज की रणनीतियों का केंद्र बना, छावनी कैसे विकसित हुई, कौन-कौन से स्थल आज भी इतिहास को जीवित रखते हैं, और वह रहस्यमयी ‘चपाती आंदोलन’ क्या था जिसने विद्रोह का संदेश पूरे उत्तर भारत में फैला दिया।

आज हम सबसे पहले जानेंगे कि मुगल पतन के बाद मेरठ कैसे स्थानीय सरदारों के अधीन रहा और फिर 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कैसे आया। इसके बाद, हम मेरठ छावनी की स्थापना, उसकी सैन्य संरचना और शहर के विकास पर उसके प्रभाव को समझेंगे। फिर हम छावनी के प्रमुख ऐतिहासिक आकर्षणों - शहीद स्मारक, औगढ़नाथ मंदिर और स्वतंत्रता संग्रहालय - का परिचय लेंगे। हम मेरठ में मौजूद ब्रिटिशकालीन वास्तुकला जैसे सेंट जॉन चर्च (St. John's Church) और गांधी बाग की झलक देखेंगे। और अंत में, हम उस रहस्यमय “चपाती आंदोलन” के बारे में जानेंगे जिसे कई इतिहासकार 1857 विद्रोह का मौन संदेशवाहक मानते हैं।

मेरठ का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आना: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

18वीं सदी के उत्तरार्ध में जब मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति खो रहा था, तब उत्तर भारत की राजनीतिक तस्वीर तेजी से बदल रही थी। मेरठ भी इस परिवर्तन से अछूता नहीं रहा। यहाँ स्थानीय जाट, सैय्यद और गुर्जर सरदारों का प्रभाव लगातार बढ़ता गया और कई क्षेत्रों में जाट प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसी दौरान सरधना का एक बड़ा हिस्सा वॉल्टर रेनहार्ड्ट (Walter Reinhardt) (समरू) के नियंत्रण में था, जिसने इस क्षेत्र की सत्ता संरचना को और जटिल बना दिया। दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठों के साथ हुए लगातार युद्धों के बाद उत्तर भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। 1803 में सुरजी-अंजुनगांव संधि के बाद मेरठ पूरी तरह अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। दिल्ली के समीप होने और गंगा-यमुना के उपजाऊ दोआब में स्थित होने के कारण यह क्षेत्र अंग्रेज़ों के लिए रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक - तीनों ही दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण था। यही वह क्षण था जिसने मेरठ को उत्तर भारत के सबसे प्रभावशाली सैन्य केंद्रों में बदलने की शुरुआत की।

मेरठ छावनी की स्थापना (1803) और सैन्य महत्व

1803 में ब्रिटिशों ने मेरठ छावनी की स्थापना की और इसे कुछ ही वर्षों में उत्तर भारत की सबसे सुदृढ़ तथा योजनाबद्ध सैन्य छावनियों में बदल दिया। लगभग 3,500 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैली इस छावनी को तीन बड़े हिस्सों - इन्फ़ैन्ट्री (Infantry) लाइन्स, कैवेलरी (Cavalry) लाइन्स और रॉयल आर्टिलरी (Royal Artillery) लाइन्स - में व्यवस्थित रूप से विकसित किया गया। यहाँ सैनिकों के आवास, विशाल परेड ग्राउंड, प्रशिक्षण परिसर, चर्च, मैस, अस्पताल, गोदाम, बैरकें और अधिकारियों के बंगलों का निर्माण तेजी से हुआ। जैसे-जैसे सैन्य प्रतिष्ठान बढ़ते गए, उसके साथ ही मेरठ शहर की शहरी संरचना में भी बड़ा बदलाव आया। बाद में यहाँ स्थापित रीमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स (Remount & Veterinary Corps - RVC) केंद्र ने मेरठ को सैन्य-पशु प्रबंधन और अनुसंधान का केंद्र बना दिया। समय के साथ यह छावनी सिर्फ सैन्य गतिविधियों का स्थान नहीं रही, बल्कि मेरठ के सामाजिक, आर्थिक और आधुनिक विकास की नींव बन गई - और यह वही जगह बनी जहां से 1857 की चिंगारी भड़की जिसने इतिहास बदल दिया।

मेरठ छावनी के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन आकर्षण

मेरठ छावनी आज भी इतिहास, विरासत और देशभक्ति का ऐसा संगम है जो हर आगंतुक को अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ स्थित शहीद स्मारक 1857 के उन वीरों को समर्पित है जिन्होंने अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ सबसे पहले स्वर उठाया। इस स्मारक का शांत परिसर और उसकी दीवारों पर अंकित बलिदानों की गाथाएँ हर आगंतुक को भीतर तक छू जाती हैं। औगढ़नाथ मंदिर - जिसे स्थानीय लोग काली पलटन मंदिर भी कहते हैं - वह स्थान है जहाँ विद्रोहियों ने पहली बार कारतूसों के मुद्दे पर खुलकर विरोध किया था। यह मंदिर आज भी मेरठ के लोगों की आस्था और गर्व का एक अद्भुत प्रतीक है। पास ही स्थित स्वतंत्रता संघर्ष संग्रहालय में 1857 के दुर्लभ दस्तावेज़, पत्र, हथियार, पेंटिंग्स और संस्मरण संरक्षित हैं, जो उस दौर को जीवंत रूप में सामने लाते हैं। इन सबके अलावा छावनी में फैली पुरानी पेड़-पंक्तियाँ, घुमावदार सड़कें और ऐतिहासिक इमारतें इस क्षेत्र को एक विशिष्ट और समयरहित आकर्षण देती हैं।

मेरठ में ब्रिटिश वास्तुकला के प्रमाण: चर्च, उद्यान और औपनिवेशिक ढाँचे

मेरठ छावनी की औपनिवेशिक वास्तुकला आज भी 19वीं सदी की शांति, अनुशासन और विन्यास को जीवंत रूप में दिखाती है। सेंट जॉन चर्च (1819–1821), जिसकी निओ-गॉथिक शैली और शांत परिसर अपनी प्राचीनता से ही मन को आकर्षित करते हैं, यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण धरोहरों में से एक है। इसके अंदर की ऊँची छतें, लकड़ी का आकर्षक इंटीरियर (interior) और बाहरी कब्रिस्तान में मौजूद 1857 के शहीदों और अंग्रेज़ी सैनिकों की कब्रें इतिहास की कई कहानियाँ समेटे हुए हैं। गांधी बाग, जिसे पहले कंपनी गार्डन कहा जाता था, औपनिवेशिक युग में मनोरंजन और टहलने के लिए बनाया गया एक बड़ा हरा-भरा उद्यान था। आज भी यह मेरठ छावनी का सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक स्थल है। छावनी क्षेत्र के बंगलों, सैनिक आवासों, चौड़ी सड़कों, लाल-ईंटों वाली इमारतों और पेड़ों से घिरे मार्गों में अंग्रेज़ी वास्तुकला की विशिष्ट शैली दिखाई देती है - जो यह बताती है कि मेरठ कभी ब्रिटिश प्रशासन का एक अहम केंद्र हुआ करता था।

‘चपाती आंदोलन’ (1857): उत्तर भारत का रहस्यमय संकेत-तंत्र

1857 के विद्रोह से ठीक पहले पूरे उत्तर भारत में एक अजीब और रहस्यमय गतिविधि देखी गई जिसे अंग्रेज़ों ने ‘चपाती आंदोलन’ नाम दिया। रात के समय एक व्यक्ति गाँव के चौकीदार को कई चपातियाँ देकर अगले गाँवों तक पहुँचाने को कहता था, और चौकीदार बिना सवाल किए यह काम दूसरों को सौंप देता था। खास बात यह थी कि किसी को यह तक नहीं पता था कि यह चपातियाँ बनवा कौन रहा है या उनका उद्देश्य क्या है। ब्रिटिश अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार यह चपातियाँ इतनी तेज़ी से फैल रही थीं कि उनकी डाक-व्यवस्था भी पीछे रह जाए। अंग्रेज़ आदमियों ने कई महीनों तक इसकी जांच की, पर कोई भी स्पष्ट संदेश या षड्यंत्र नहीं मिला। फिर भी इतिहासकारों का मानना है कि यह आंदोलन ग्रामीण इलाकों में असंतोष, बेचैनी और एकता का अप्रत्यक्ष संदेश था जिसने 1857 के विद्रोह के माहौल को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह घटना आज भी भारतीय इतिहास का एक रहस्यमय अध्याय बनी हुई है - जहाँ चपातियाँ विद्रोह की एक मौन, लेकिन प्रभावशाली चेतावनी की तरह पूरे उत्तर भारत में घूमती रहीं।

संदर्भ -

https://tinyurl.com/ypnzz9ah

https://tinyurl.com/2p9n33s3

https://tinyurl.com/2edtyn6j

https://tinyurl.com/yckur8pm

https://tinyurl.com/jp3rnest

https://tinyurl.com/mufy42zp

सरकारी नीतियों और श्रम सुधारों से मेरठ की महिलाओं को मिला नया कार्य अवसर

आधुनिक राज्य : 1947 ई. से वर्तमान तक

15-12-2025 09:18 AM

Meerut-Hindi

आज मेरठ की महिलाएँ हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। चाहे फैक्टरियों में काम करना हो, निर्माण स्थलों पर मेहनत करनी हो, या फिर सेवा क्षेत्र में अपने कौशल से योगदान देना हो, महिलाएँ अब समाज के हर हिस्से में दिखाई देती हैं। ऐसे में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके अधिकारों और सुरक्षा के लिए हमारे श्रम क़ानून क्या कहते हैं। भारत का संविधान इन कामकाजी महिलाओं को कई विशेष अधिकार देता है, जो उन्हें न सिर्फ़ कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि सम्मान और समान अवसर भी सुनिश्चित करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका हमेशा से बेहद अहम रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में लगभग 14.98 करोड़ महिला श्रमिक कार्यरत हैं। इनमें से बड़ी संख्या ग्रामीण इलाकों से आती है, लेकिन मेरठ जैसे अर्ध-शहरी इलाकों में भी महिलाएँ अब बड़ी संख्या में कार्यबल का हिस्सा बन रही हैं। शहर के उद्योग, शिक्षण संस्थान और सेवा क्षेत्र महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के साक्षी हैं।

आज हम विस्तार से जानेंगे कि मेरठ की कामकाजी महिलाएँ किन श्रम कानूनों के तहत सुरक्षित और सम्मानित महसूस करती हैं, मातृत्व अवकाश और कार्यस्थल सुविधाएँ उनके जीवन को कैसे आसान बनाती हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण उनके आत्मविश्वास और आर्थिक स्वतंत्रता में कैसे मदद करता है, और इन सभी पहलुओं ने कैसे उन्हें हर क्षेत्र में सक्रिय, आत्मनिर्भर और समाज में सम्मानित बनाया है। श्रम क़ानून और महिलाओं की सुरक्षा

श्रम क़ानून और महिलाओं की सुरक्षा

सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए कई नियम बनाए हैं। फ़ैक्टरी अधिनिय (Factories Act) 1948 के तहत महिलाओं को ऐसे काम करने की अनुमति नहीं है, जिनसे उनके स्वास्थ्य या सुरक्षा को नुकसान पहुँच सकता है। उदाहरण के तौर पर, जब भारी मशीनें चल रही हों, तो महिलाएँ मशीनरी के पुर्ज़ों की सफ़ाई या मरम्मत का काम नहीं कर सकतीं। यह नियम किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव के लिए है। मेरठ के औद्योगिक इलाकों जैसे पार्टापुर, मोदीपुरम और मलियाना में इन नियमों का पालन कड़ाई से किया जाता है ताकि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिले। साथ ही, महिलाओं को उन जगहों पर काम करने से भी रोका गया है जहाँ कपास दबाने या धूल और धुएँ से जुड़ा जोखिम अधिक होता है। रात में काम पर रोक

रात में काम पर रोक

क़ानून के अनुसार महिलाएँ केवल सुबह छह बजे से शाम सात बजे के बीच ही फैक्टरियों में काम कर सकती हैं। 1966 के बीड़ी और सिगार श्रमिक अधिनियम (Beedi and Cigar Workers Act) में भी यही प्रावधान है। 1952 का खान अधिनियम (Mines Act) महिलाओं को केवल ज़मीन से ऊपर की खदानों में इन समय सीमाओं के भीतर काम करने की अनुमति देता है। मेरठ में कई निजी और सरकारी संस्थान इस नियम का पालन करते हैं ताकि महिलाएँ देर रात की पालियों से जुड़ी किसी भी सुरक्षा समस्या से दूर रहें।

भूमिगत कार्य और मातृत्व अवकाश

1952 के खान अधिनियम के अनुसार, महिलाओं को किसी भी भूमिगत खदान में काम करने की अनुमति नहीं है। वहीं 1961 का मातृत्व लाभ अधिनियम गर्भवती कामकाजी महिलाओं को छह महीने तक का अवकाश देता है। यह छुट्टी बच्चे के जन्म से पहले या बाद में ली जा सकती है। इस अवधि में महिला को पूरा वेतन दिया जाता है। मेरठ की कई शिक्षण संस्थाएँ और औद्योगिक इकाइयाँ अब इस क़ानून का पालन करते हुए मातृत्व अवकाश का पूरा लाभ प्रदान कर रही हैं। इससे महिलाएँ बिना किसी चिंता के अपने परिवार और कार्य, दोनों में संतुलन बना पा रही हैं। कार्यस्थल पर सुविधाएँ और सम्मान

कार्यस्थल पर सुविधाएँ और सम्मान

श्रम क़ानून यह भी सुनिश्चित करते हैं कि महिलाओं को कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाएँ मिलें। अलग शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था संविदा श्रम अधिनियम 1970 और कारख़ाना अधिनियम 1948 में अनिवार्य की गई है। धुलाई और कपड़े बदलने की सुविधा भी कानून द्वारा आवश्यक मानी गई है ताकि महिलाएँ स्वच्छ और सम्मानजनक वातावरण में काम कर सकें। बाल देखभाल केंद्र या क्रेच (crèche) की व्यवस्था वहाँ की जाती है जहाँ बड़ी संख्या में महिलाएँ कार्यरत हों। इससे महिलाएँ अपने छोटे बच्चों की देखभाल को लेकर निश्चिंत रहती हैं और पूरे मन से अपने काम पर ध्यान दे सकती हैं। मेरठ के कई औद्योगिक और कॉर्पोरेट दफ़्तर अब ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे महिलाओं का आत्मविश्वास और उत्पादकता दोनों बढ़ रहे हैं।

महिला प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने कई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (Directorate General of Employment and Training) के अंतर्गत चलने वाला महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देशभर में कई संस्थान कार्यरत हैं जैसे नोएडा में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान और मुंबई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, इलाहाबाद और इंदौर में क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान।

मेरठ की महिलाएँ भी इन कार्यक्रमों का लाभ उठा रही हैं। शहर में कई निजी संस्थान सिलाई, कंप्यूटर संचालन, डेटा विश्लेषण और डिजिटल मार्केटिंग (Digital Marketing) जैसे आधुनिक कौशलों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इन पहलों ने अनेक महिलाओं को आर्थिक रूप से मज़बूत और आत्मनिर्भर बनने में मदद की है।

मेरठ की महिलाओं की बदलती तस्वीर

आज मेरठ की महिलाएँ केवल घर तक सीमित नहीं रहीं। वे शिक्षा, प्रशासन, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और खेल के क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। श्रम क़ानूनों ने उन्हें सुरक्षा और अधिकारों की वह नींव दी है जिस पर वे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की इमारत खड़ी कर रही हैं। इन क़ानूनों ने न केवल उनके जीवन की दिशा बदली है, बल्कि समाज में समानता और सम्मान की भावना को भी मज़बूत किया है।

संदर्भ

https://tinyurl.com/zdpnp6ah

https://tinyurl.com/rneuubcr

राग मालकौस: सर्द रातों में मन, मौसम और भारतीय संगीत की गहराई को जोड़ने वाला राग

ध्वनि I - कंपन से संगीत तक

14-12-2025 09:27 AM

Meerut-Hindi

भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे अद्भुत विशेषताओं में से एक यह है कि यह मौसम, वातावरण और मानव मन - तीनों को गहराई से प्रभावित करता है। हमारे यहां राग केवल सुरों का मेल नहीं होते, बल्कि ऋतु, प्रकृति और भावनाओं के साथ जुड़े जीवंत अनुभव होते हैं। परंपराओं में कहा गया है कि “राग ऋतु के स्वभाव के अनुरूप रचे जाते हैं”, इसलिए हर मौसम का अपना विशिष्ट संगीत माना गया है। जैसे वर्षा का पवित्र उल्लास मल्हार में मिलता है, शरद की शांति भैरव में, वसंत की कोमलता हिंडोल में और सर्दियों की गंभीर-सुशांत ऊर्जा मालकौस में महसूस होती है।

राग मालकौस, जिसे मालकोश भी कहा जाता है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन और आध्यात्मिक रागों में स्थान रखता है। कर्नाटक संगीत में यही राग हिंडोलम नाम से गाया जाता है। इसके नाम की उत्पत्ति भी अत्यंत रोचक है - मल और कौशिक का संयोजन, जिसका आशय है “वह जो नागों को माला की तरह धारण करता है”, यानी भगवान शिव। कथा है कि माता सती के अग्नि-बलिदान के बाद जब महादेव प्रलयकारी क्रोध में तप रहे थे, तब देवी पार्वती ने उन्हें शांत करने के लिए राग मालकौस की रचना की थी। इसीलिए इस राग में एक अद्भुत गहराई, स्थिरता और अधिभौतिक शक्ति का अनुभव मिलता है।

इतना ही नहीं, जैन परंपरा में भी राग मालकौस का विशेष महत्व है। माना जाता है कि तीर्थंकर समवसरण में जब अर्धमागधी भाषा में देशना देते थे, तब इसी राग का प्रयोग किया जाता था, जिससे वातावरण में शांति और ग्रहणशीलता बनी रहती थी।

इस प्रकार राग मालकौस केवल एक संगीत-रचना नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक धरोहर का वह जीवंत स्वर है, जो सर्दियों की नीरवता, रात की गहराई और मन की अंतर्मुखता को सुरों में पिरोकर श्रोता के हृदय तक पहुंचाता है।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/5avpj8v6

https://tinyurl.com/6fd3bfjx

डोरों में सिमटी संस्कृति: कठपुतली कला की जीवंत परंपरा और लोकजीवन की धड़कन

दृष्टि II - अभिनय कला

13-12-2025 09:21 AM

Meerut-Hindi

मेरठवासियों, क्या आपको याद हैं वो दिन जब गाँव के मेले में या किसी स्कूल के कार्यक्रम में रंग-बिरंगी कठपुतलियाँ अपनी डोरियों पर झूमती थीं? कभी राजा बनकर न्याय करतीं, तो कभी किसी किसान या जोकर की आवाज़ बनकर समाज की सच्चाई बयां करतीं। बच्चे तालियाँ बजाते थे, बड़े मुस्कुराते थे - लेकिन इन पलों में सिर्फ़ हँसी नहीं, एक गहरी सीख भी छिपी होती थी। यही तो थी हमारी कठपुतली कला - मनोरंजन और जीवन-दर्शन का अद्भुत संगम। मेरठ जैसे सांस्कृतिक शहर में, जहाँ लोकनाट्य, कवि सम्मेलनों और नाट्य मंचों की परंपरा आज भी जीवित है, कठपुतली कला भी कभी लोक जीवन का अहम हिस्सा रही है। यह केवल नाचती या बोलती हुई गुड़िया नहीं थी - बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और समाज की आवाज़ थी, जो बिना उपदेश दिए लोगों के दिलों तक पहुँचती थी। एक समय था जब मेरठ के आसपास के गाँवों में यह कला लोक शिक्षा और जागरूकता का माध्यम बनकर उभरती थी - बच्चों को नैतिकता, बड़ों को एकता और समाज को परिवर्तन का संदेश देती हुई। आज जब मोबाइल की स्क्रीन ने हमारे मनोरंजन की दुनिया को सीमित कर दिया है, तब लगता है जैसे वो डोरियाँ जो कभी कहानियों को जीवंत बनाती थीं, धीरे-धीरे ढीली पड़ रही हैं। पर क्या यह कला सचमुच गायब हो रही है - या बस हमारी नज़रों से ओझल हो गई है? इसी सवाल के साथ आइए, इस लेख में हम खोज करते हैं कठपुतली कला के उस समृद्ध इतिहास की जो सदियों से भारत की आत्मा का हिस्सा रही है। जानेंगे इसके उद्भव और धार्मिक महत्व के बारे में, लोक रंगमंच और शिक्षा में इसकी भूमिका को समझेंगे, भारत की विभिन्न क्षेत्रीय कठपुतली शैलियों का परिचय पाएँगे, इंडोनेशिया की वेयांग (Wayang) कुलित से इसके वैश्विक संबंध को देखेंगे, कारीगरों की पारंपरिक तकनीकों को जानेंगे, और अंत में इस कला के पुनर्जागरण की ज़रूरत पर विचार करेंगे।

भारतीय परंपरा में कठपुतली कला का उद्भव और ऐतिहासिक महत्व

कठपुतली भारत की सबसे पुरानी नाट्य कलाओं में से एक है। माना जाता है कि यह कला 500 ईसा पूर्व से भी पहले अस्तित्व में थी। ‘सिलप्पदिकारम’ जैसी प्राचीन तमिल कृति में कठपुतली के उल्लेख मिलते हैं, और ‘नाट्यशास्त्र’ के ‘सूत्रधार’ शब्द से भी इसके गहरे दार्शनिक अर्थ जुड़ते हैं। प्राचीन भारत में कठपुतली केवल मनोरंजन नहीं थी, बल्कि एक प्रतीकात्मक शिक्षा प्रणाली थी - जहाँ कलाकार ईश्वर की भूमिका निभाते थे, और कठपुतलियाँ मनुष्य के जीवन की प्रतीक बनती थीं। भारतीय दार्शनिकों ने इसे ब्रह्मांडीय नियंत्रण का रूपक माना, जैसे ईश्वर सूत्रधार है और हम उसकी डोरियों से संचालित पात्र हैं। इस प्रकार, कठपुतली कला न केवल लोकसंस्कृति की उपज है, बल्कि दार्शनिक गहराई से भरा एक आध्यात्मिक प्रदर्शन भी है।

लोक रंगमंच और शिक्षा में कठपुतली की भूमिका

भारतीय समाज में कठपुतली सदियों से जनसंचार और लोकशिक्षा का सशक्त माध्यम रही है। पुराने समय में समाचार, नैतिक कहानियाँ और धार्मिक संदेश कठपुतली नाटकों के माध्यम से गाँव-गाँव पहुँचाए जाते थे। समय के साथ, यह कला सामाजिक जागरूकता अभियानों का हिस्सा बनी - चाहे वह पर्यावरण संरक्षण का सन्देश हो या स्वच्छता अभियान। कई शिक्षण संस्थान अब विकलांग बच्चों के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक विकास के लिए कठपुतली को एक चिकित्सीय माध्यम के रूप में अपनाते हैं। शब्द, संगीत, रंग और गति के मिश्रण से यह कला बच्चों में आत्मविश्वास और रचनात्मकता को विकसित करती है। मेरठ जैसे सांस्कृतिक नगरों में लोक कलाकारों द्वारा आज भी इसका उपयोग जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है - जिससे यह कला आधुनिक समय में भी प्रासंगिक बनी हुई है।

भारत की विविध क्षेत्रीय कठपुतली परंपराएँ और उनकी विशेषताएँ

भारत के हर कोने की कठपुतली की अपनी एक पहचान है। राजस्थान की "कठपुतली" अपनी चमकीली पोशाक और लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं ओडिशा की "कुंडहेई" हल्की लकड़ी से बनी लचीली डोरियों से नियंत्रित होती है। कर्नाटक की "गोम्बेयट्टा" और तमिलनाडु की "बोम्मालट्टम" अपनी यक्षगान और नाट्य परंपरा से प्रेरित हैं - जिनमें डोरियों और छड़ों दोनों का उपयोग किया जाता है। पूर्वी भारत में "पुतुल नाच" (पश्चिम बंगाल) और "यमपुरी" (बिहार) छड़ आधारित कठपुतलियों के रूप में जानी जाती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की दस्ताना कठपुतलियाँ हाथ से संचालित होती हैं और सामाजिक विषयों पर केंद्रित रहती हैं। यह विविधता भारत की सांस्कृतिक गहराई और रचनात्मक अभिव्यक्ति का परिचायक है - जहाँ हर क्षेत्र अपनी पहचान को डोरियों में पिरोता है।

इंडोनेशिया की वेयांग कुलित: भारतीय छाया कठपुतली की वैश्विक समानता

भारतीय छाया कठपुतली परंपरा की गूंज इंडोनेशिया तक पहुँची है। वहाँ की प्रसिद्ध "वेयांग कुलित" कला यूनेस्को (UNESCO) द्वारा विश्व धरोहर घोषित की गई है। यह कला जावा और बाली द्वीपों में सदियों से जीवित है, जहाँ बकरी या भैंस की खाल से बनी कठपुतलियाँ पर्दे के पीछे दीपक की रोशनी से छाया बनाकर कथा कहती हैं। इसकी कहानियाँ भी रामायण और महाभारत से प्रेरित हैं - जो भारत और इंडोनेशिया के सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती हैं। "वेयांग" शब्द का अर्थ ही ‘छाया’ है, जो भारतीय परंपरा की आत्मा को जीवित रखता है। इन कठपुतलियों को बनाने की प्रक्रिया अत्यंत सूक्ष्म होती है - महीनों तक खाल को परिष्कृत कर, रंगों और सोने की पत्तियों से सजाया जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय कला ने न केवल अपनी भूमि पर, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया में भी सांस्कृतिक पुल का निर्माण किया।

कठपुतली निर्माण की पारंपरिक तकनीकें और कारीगरों की कला

कठपुतली निर्माण स्वयं में एक जटिल और रचनात्मक कला है। राजस्थान, कर्नाटक और ओडिशा के कारीगर लकड़ी, भैंस की खाल और कपड़े का उपयोग करते हैं। रंगाई के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, और कई बार इन्हें सोने या कांस्य पत्तियों से सजाया जाता है। कठपुतलियों की गतिशीलता उनके जोड़ और डोरियों पर निर्भर करती है - जिन्हें महीनों की मेहनत से सटीकता के साथ तैयार किया जाता है। कुछ स्थानों पर इन डोरियों को "आत्मा की डोर" कहा जाता है, जो जीवन और कला के बीच के संबंध का प्रतीक है। इस कला में हर कठपुतली एक कहानी कहती है, और हर कारीगर अपनी रचना में अपना जीवन समर्पित करता है।

आधुनिक युग में कठपुतली कला का संरक्षण और पुनर्जागरण की आवश्यकता

डिजिटल युग में कठपुतली कला के सामने अस्तित्व का संकट है। टेलीविज़न, सोशल मीडिया (Social Media) और एनीमेशन (Animation) के युग में लोककला धीरे-धीरे हाशिये पर जा रही है। लेकिन जौनपुर जैसे सांस्कृतिक नगरों में कई विद्यालय और संगठन इस परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए पहल कर रहे हैं। कठपुतली कार्यशालाएँ, विद्यालयों में शैक्षिक नाटक, और लोक कलाकारों के सम्मान समारोह इस दिशा में सकारात्मक कदम हैं। हमें समझना होगा कि कठपुतली केवल एक नाटक नहीं, बल्कि हमारी लोक आत्मा की अभिव्यक्ति है। यदि इसे नई पीढ़ी से जोड़ा जाए, तो यह कला फिर से मंच पर लौट सकती है - और शायद पहले से अधिक जीवंत रूप में।

संदर्भ -

https://tinyurl.com/mvs2awya

https://tinyurl.com/dwp94a58

https://tinyurl.com/47vvd5kh

https://tinyurl.com/yn73njke

कभी सुकून देने वाली खुशबू, अब क्यों बन रही है हमारे शरीर के लिए हानिकारक?

गंध - सुगंध/परफ्यूम

12-12-2025 09:22 AM

Meerut-Hindi

मेरठवासियों, आपका शहर अपनी पुरानी तहज़ीब, हस्तशिल्प, खेल संस्कृति और गंगा-जमुनी परंपरा के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन यहाँ की जीवनशैली में एक और अनोखी बात है - यहाँ के लोग अपनी शख़्सियत में खुशबू का भी ख़ास ध्यान रखते हैं। पुराने ज़माने में मेरठ की गलियों में जब लोग गुजरते थे, तो हवा में गुलाब, चंदन, खस और कस्तूरी जैसी प्राकृतिक इत्रों की महक घुली रहती थी। ये सुगंधें सिर्फ़ शरीर को नहीं, मन को भी ताजगी देती थीं, और लोगों के व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी थीं। लेकिन वक्त के साथ ये प्राकृतिक खुशबुएँ धीरे-धीरे रासायनिक परफ़्यूमों की चमक-दमक में खो गईं। आज जो महक हमें आधुनिक और आकर्षक लगती है, वही हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। इन परफ़्यूमों की बोतलों में बंद खुशबू के साथ-साथ ऐसे कई हानिकारक रसायन भी छिपे हैं, जो हमारी त्वचा, श्वसन तंत्र और यहाँ तक कि हमारे हार्मोनल संतुलन (Hormonal Balance) को भी प्रभावित करते हैं।

हम सब अपनी पहचान में एक मनमोहक खुशबू चाहते हैं - वो आत्मविश्वास जो महक से झलकता है, वो सुकून जो दिनभर साथ रहता है। मगर क्या हमने कभी सोचा है कि इन महंगी बोतलों की कीमत केवल पैसे से नहीं, बल्कि सेहत से भी चुकानी पड़ रही है? यही सच जानने की कोशिश हम इस लेख में करेंगे - जहाँ हम परफ़्यूमों के इतिहास से लेकर उनके रासायनिक युग तक का सफर समझेंगे, जानेंगे कि इनमें कौन से रसायन सबसे अधिक हानिकारक हैं, और यह भी कि कैसे प्राकृतिक व जैविक इत्र फिर से हमारे जीवन में सुरक्षित और सच्ची सुगंध का अहसास लौटा सकते हैं।

इस लेख में हम समझेंगे कि इत्र का इतिहास कैसे प्राकृतिक सुगंधों से रासायनिक प्रयोगों की ओर मुड़ा। पहले, हम जानेंगे कि पुराने समय में प्राकृतिक इत्र कैसे बनाए जाते थे - जब हर खुशबू में मिट्टी की सोंध और फूलों की ताजगी बसती थी। इसके बाद, हम देखेंगे कि आधुनिक परफ़्यूमों में कौन-कौन से रसायन, जैसे पैराबेन (Paraben) और थैलेट्स (Phthalates), हमारे शरीर और श्वसन तंत्र पर किस तरह प्रभाव डालते हैं। फिर हम समझेंगे कि ये तत्व त्वचा की एलर्जी (allergy), हार्मोनल असंतुलन और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं का कारण कैसे बनते हैं। और अंत में, हम बात करेंगे प्राकृतिक और जैविक इत्रों की - जो फिर से लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं और हमें हमारी मिट्टी की असली महक से जोड़ रहे हैं।

इत्र का इतिहास और आधुनिक रासायनिक परफ़्यूमों की ओर बदलाव

इत्र का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। मिस्र, फारस और भारत में इत्र को पवित्रता, औषधि और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ा गया था। भारत में विशेष रूप से जौनपुर, कन्नौज और लखनऊ जैसे शहर इत्र निर्माण की कला के केंद्र थे। गुलाब जल, खस, चंदन, केवड़ा और कस्तूरी जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से बनी खुशबू लोगों की पहचान बन चुकी थी। परंतु 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति ने इस परंपरा की दिशा बदल दी। जब मशीनों ने हस्तकला की जगह ली, तो सुगंध उद्योग में भी कृत्रिम (synthetic) रसायनों का प्रयोग शुरू हुआ। ये रसायन सस्ते थे, लंबे समय तक टिकते थे, और बड़े पैमाने पर उत्पादित किए जा सकते थे। लेकिन इनका एक अंधेरा पक्ष भी था - शरीर पर पड़ने वाले रासायनिक दुष्प्रभाव। आज लगभग 90% परफ़्यूम सिंथेटिक (synthetic) तत्वों से बनते हैं, जिनमें से कई सीधे तौर पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। यह परिवर्तन सिर्फ़ सुगंध का नहीं, बल्कि हमारी जीवनशैली और सोच का प्रतीक है - जहाँ परंपरा से सुविधा की ओर झुकाव ने प्राकृतिकता की जगह कृत्रिमता को दे दी।

परफ़्यूम में पाए जाने वाले शीर्ष हानिकारक रसायन

जब आप किसी परफ़्यूम की बोतल के पीछे "फ्रेग्रेन्स (Fragrance)" या "अरोमा (Aroma)" शब्द देखते हैं, तो यह वास्तव में दर्जनों रासायनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। यह शब्द कंपनियों को उन रसायनों के नाम छिपाने की छूट देता है जो उपभोक्ताओं को डराने वाले हो सकते हैं।

इनमें से पाँच प्रमुख रसायन सबसे अधिक हानिकारक माने जाते हैं:

- थैलेट्स (Phthalates): इनका उपयोग सुगंध को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए होता है, लेकिन यह हार्मोनल असंतुलन और प्रजनन क्षमता में कमी से जुड़े हैं।

- स्टाइरीन (Styrene): कैंसरजनक (carcinogenic) माना जाने वाला यह रसायन तंत्रिका तंत्र को भी नुकसान पहुँचा सकता है।

- मस्क कीटोन (Musk Ketone): यह कृत्रिम कस्तूरी रसायन शरीर में एकत्र होकर न्यूरोलॉजिकल (neurological) क्षति का कारण बनता है।

- मेथिलीन क्लोराइड (Methylene Chloride): एक विलायक जो यकृत, फेफड़ों और हृदय को प्रभावित करता है।

- पैराबेन (Parabens): इनका उपयोग परफ़्यूम की शेल्फ लाइफ़ बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन यह शरीर के हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ते हैं और कैंसर के जोखिम से जुड़े हैं।

इन सभी रसायनों का सम्मिलित प्रभाव मानव शरीर के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है। यह वाष्पशील यौगिक हवा में घुलकर ओज़ोन परत को नुकसान पहुँचाते हैं और वायु प्रदूषण में वृद्धि करते हैं।

परफ़्यूम में थैलेट्स और पैराबेन का प्रभाव: हार्मोनल असंतुलन से कैंसर तक

थैलेट्स और पैराबेन हमारे शरीर के “एंडोक्राइन सिस्टम” को बाधित करते हैं - यह वही तंत्र है जो हार्मोनल संतुलन बनाए रखता है। इन रसायनों का असर धीरे-धीरे दिखता है, लेकिन बेहद गहरा होता है। पुरुषों में यह टेस्टोस्टेरोन (testosterone) के स्तर को घटाकर बांझपन की स्थिति तक पहुँचा सकते हैं, वहीं महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ाकर स्तन कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। कई अंतरराष्ट्रीय शोधों ने यह साबित किया है कि पैराबेन त्वचा के माध्यम से रक्त में घुलकर शरीर में जमा होता है। वर्षों बाद यही जमाव गंभीर रोगों का रूप ले सकता है। इन रसायनों का प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं - यह भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। इसलिए आजकल “थैलेट-मुक्त (Phthalate-Free)” और “पारबेन से मुक्त (Paraben-Free)” परफ़्यूमों की माँग बढ़ रही है, जो उपभोक्ता जागरूकता का सकारात्मक संकेत है।

सुगंधित रसायनों से होने वाले तंत्रिका और श्वसन संबंधी दुष्प्रभाव

कई बार किसी महकदार परफ़्यूम को सूंघते ही सिरदर्द या उल्टी जैसी प्रतिक्रिया होती है - यह केवल संवेदनशीलता नहीं, बल्कि रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। सुगंध में मौजूद “वाष्पशील कार्बनिक यौगिक” (VOCs) साँस के साथ मस्तिष्क तक पहुँचकर न्यूरॉन्स (neurons) को प्रभावित करते हैं। इससे माइग्रेन (migraine), चक्कर आना, एकाग्रता में कमी और नींद से जुड़ी समस्याएँ बढ़ जाती हैं। जिन लोगों को पहले से अस्थमा या एलर्जी होती है, उनके लिए ये रसायन और भी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि इनडोर स्पेस (indoor space) - जैसे ऑफिस, स्कूल या मॉल - में उपयोग किए गए परफ़्यूम हवा की गुणवत्ता को इतना खराब कर देते हैं कि सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। कई देशों में अब “सुगंध-मुक्त क्षेत्र” बनाए जा रहे हैं, ताकि संवेदनशील लोगों की सुरक्षा हो सके। हमें भी अपने घरों और कार्यस्थलों पर यह समझना चाहिए कि खुशबू की अति, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है।

गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर परफ़्यूम के दुष्प्रभाव

परफ़्यूम में मौजूद पेट्रोकेमिकल्स (petrochemical) गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से हानिकारक हैं। जब गर्भवती महिला इन रसायनों के संपर्क में आती है, तो वे नाल के माध्यम से भ्रूण तक पहुँच सकते हैं, जिससे भ्रूण के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का विकास प्रभावित होता है। शोधों के अनुसार, थैलेट्स के अधिक संपर्क से जन्म दोष, हार्मोनल असंतुलन और एडीएचडी (ADHD) जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। छोटे बच्चों की त्वचा पतली और श्वसन तंत्र संवेदनशील होता है, जिससे वे रासायनिक प्रभाव जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। डॉक्टर सलाह देते हैं कि गर्भावस्था के दौरान किसी भी सुगंधित उत्पाद - चाहे वह परफ़्यूम हो, डिओड्रेंट (deodorant) या रूम फ्रेशनर (room freshener) - के उपयोग से बचना चाहिए। बच्चों पर तो कभी भी परफ़्यूम या सुगंधित लोशन नहीं लगाना चाहिए। यह छोटी सावधानी जीवनभर के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती है।

सुरक्षित विकल्प: प्राकृतिक सुगंधों और जैविक इत्रों की ओर वापसी

अब समय आ गया है कि हम फिर से प्राकृतिक खुशबूओं की ओर लौटें। भारत में सैकड़ों वर्षों से खस, चंदन, केवड़ा, गुलाब और चमेली जैसे पौधों से बनी सुगंधें न केवल सौंदर्य का प्रतीक रहीं, बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टि से भी लाभकारी थीं। आज कई भारतीय ब्रांड्स फिर से “ऑर्गेनिक इत्र” बनाने लगे हैं - जो बिना रसायन, केवल प्राकृतिक तेलों और जल आसवन तकनीक से तैयार किए जाते हैं। ये इत्र न केवल सुरक्षित हैं बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी। मेरठ जैसे शहर, जहाँ कभी इत्र की गलियाँ संस्कृति की पहचान थीं, वहाँ इस परंपरा का पुनर्जागरण न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है बल्कि सांस्कृतिक अस्मिता के संरक्षण के समान है। अगली बार जब आप परफ़्यूम खरीदें, तो लेबल ज़रूर पढ़ें। याद रखें - हर खुशबू सिर्फ़ सुगंध नहीं होती, वह या तो जीवन में सुकून लाती है या धीरे-धीरे सेहत को नुकसान पहुँचाती है।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/263kfj9m

https://tinyurl.com/42m7ey6m

https://tinyurl.com/2bkrnzbt

https://tinyurl.com/2d5tf93b

कैसे मेरठ के निवेशक, डिजिटल क्रांति की लहर में क्रिप्टोकरेंसी को अपना रहे हैं?

अवधारणा I - मापन उपकरण (कागज़/घड़ी)

11-12-2025 09:14 AM

Meerut-Hindi

मेरठवासियों, आज का समय बदलाव का है - ख़ासकर निवेश की दुनिया में। जहाँ कभी हमारे शहर के लोग ज़मीन, सोना या बैंक की बचत योजनाओं को ही सबसे भरोसेमंद मानते थे, वहीं अब एक नई लहर चुपचाप हमारे बीच जगह बना रही है - क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) की लहर। यह सिर्फ़ एक नई मुद्रा नहीं, बल्कि एक डिजिटल क्रांति है जिसने निवेश के पारंपरिक तरीकों को चुनौती दी है। आज मोबाइल स्क्रीन पर कुछ क्लिक के ज़रिए लोग डॉलर, बिटकॉइन (Bitcoin) और एथीरियम (Ethereum) जैसी वैश्विक मुद्राओं में निवेश कर रहे हैं।

मेरठ जैसे तेज़ी से आगे बढ़ते शहर में, जहाँ व्यापार और तकनीक का संगम हर गली-मोहल्ले में दिखता है, वहाँ के युवाओं और कारोबारियों में भी अब यह जिज्ञासा बढ़ रही है कि “क्या क्रिप्टो ही भविष्य का निवेश है?” सोशल मीडिया (Social Media), यूट्यूब (YouTube) और निवेश ऐप्स ने इस विषय को आम लोगों के घर तक पहुँचा दिया है। लेकिन साथ ही एक और सवाल उतनी ही तेज़ी से उठता है - क्या हम इस नए डिजिटल निवेश जगत के जोखिमों, नियमों और अवसरों को सही तरह से समझ पा रहे हैं? आज जब हर दूसरा व्यक्ति “डिजिटल निवेश” के सपने देख रहा है, तब ज़रूरी है कि मेरठ का हर निवेशक इस परिवर्तन को सिर्फ़ आकर्षण से नहीं, बल्कि समझदारी से अपनाए - क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी का संसार जितना रोमांचक है, उतना ही अनिश्चित भी।

आज के इस लेख में हम समझेंगे कि भारत में क्रिप्टो निवेश का रुझान किस तरह बढ़ रहा है और इसमें लोगों की सोच कैसे बदल रही है। फिर हम यह जानेंगे कि भारतीय निवेशक किन-किन क्रिप्टोकरेंसी में सबसे अधिक व्यापार करते हैं। इसके बाद हम क्रिप्टो ट्रेडिंग (Crypto Trading) से जुड़े पाँच प्रमुख जोखिमों और उनसे बचाव के उपायों पर चर्चा करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी को नकदी में कैसे बदला जाता है, और अंत में यह समझेंगे कि आने वाले समय में क्रिप्टो मार्केट का भविष्य और निवेशकों की सावधानियाँ क्या होनी चाहिए।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी निवेश का बढ़ता रुझान

पिछले कुछ वर्षों में भारत में क्रिप्टो निवेशकों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। एक अनुमान के अनुसार, अब भारत में 15 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी रूप में डिजिटल मुद्रा में निवेश कर रहे हैं। खास बात यह है कि यह रुझान अब केवल मुंबई या दिल्ली तक सीमित नहीं रहा - बल्कि टियर-2 और टियर-3 शहरों जैसे लखनऊ, इंदौर, और यहाँ तक कि मेरठ के युवाओं में भी देखा जा रहा है।

युवा पीढ़ी इस बदलाव की सबसे बड़ी प्रेरक है। वे तकनीक को समझते हैं, जोखिम उठाने से नहीं डरते, और नए अवसरों की तलाश में रहते हैं। वहीं, कई महिलाएँ भी अब स्वतंत्र रूप से निवेश के निर्णय ले रही हैं, जिससे क्रिप्टो का क्षेत्र धीरे-धीरे सामाजिक विविधता को अपना रहा है। यह परिवर्तन इस बात का संकेत है कि भारत का निवेशक वर्ग धीरे-धीरे डिजिटल वित्त की दिशा में विश्वास के साथ कदम बढ़ा रहा है।

भारतीय निवेशक किन क्रिप्टोकरेंसी में सबसे अधिक व्यापार करते हैं

भारत में सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी में बिटकॉइन और एथीरियम शीर्ष पर हैं। बिटकॉइन को लोग “डिजिटल गोल्ड” (Digital Gold) कहकर पुकारते हैं, क्योंकि इसकी कीमत वर्षों में लगातार बढ़ी है। वहीं एथीरियम, ब्लॉकचेन (blockchain) आधारित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स (Smart Contracts) की दुनिया का आधार है। इसके अलावा टेथर (Tether) जैसी स्टेबलकॉइन (Stablecoin) भी भारतीय निवेशकों में लोकप्रिय है, क्योंकि इसकी कीमत अमेरिकी डॉलर से जुड़ी होती है और यह अस्थिरता को कुछ हद तक नियंत्रित करती है। कार्डानो (Cardano) और सोलाना (Solana) जैसी नई क्रिप्टोकरेंसी भी युवाओं के बीच अपनी तकनीकी क्षमताओं और तेज़ ट्रांजैक्शन स्पीड (fast transaction speed) के कारण लोकप्रिय हो रही हैं। कई निवेशक अब विविध पोर्टफोलियो (portfolio) बना रहे हैं, ताकि किसी एक मुद्रा के गिरने से पूरा निवेश प्रभावित न हो - यह बताता है कि भारतीय निवेशक अब समझदारी और रणनीति के साथ क्रिप्टो की ओर बढ़ रहे हैं।

क्रिप्टो ट्रेडिंग के पाँच प्रमुख जोखिम और उनसे बचाव के उपाय

क्रिप्टो की दुनिया जितनी आकर्षक है, उतनी ही जोखिमों से भरी भी है।

- अस्थिरता (Volatility): क्रिप्टो का मूल्य कभी भी अचानक गिर या बढ़ सकता है। इससे बचने के लिए लंबी अवधि का निवेश और सावधानीपूर्वक योजना ज़रूरी है।

- धोखाधड़ी और स्कैम (Scam): फेक वेबसाइट (Fake Website) या फ़िशिंग लिंक (Phishing Link) से लोग आसानी से ठगे जा सकते हैं। केवल भरोसेमंद एक्सचेंजों पर ही ट्रेड करें।

- विनियामक अस्पष्टता: भारत में अभी क्रिप्टो को लेकर स्पष्ट कानून नहीं हैं, इसलिए निवेशकों को अपडेट रहना चाहिए।

- तकनीकी जोखिम: पासवर्ड या वॉलेट की प्राइवेट की (Private Key) खोना, स्थायी नुकसान का कारण बन सकता है।

- भावनात्मक निर्णय: लालच या डर में लिए गए निर्णय अक्सर घाटे में बदल जाते हैं। अनुशासन और शोध सबसे बड़ा बचाव हैं।

जो लोग इन जोखिमों को समझते हैं, वही क्रिप्टो दुनिया में लंबे समय तक टिक पाते हैं।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी को नकदी में बदलने के विभिन्न तरीके

क्रिप्टो को नकदी में बदलना अब पहले से कहीं आसान हो गया है।

- केंद्रीकृत एक्सचेंज (Centralized Exchanges): जैसे वज़ीरएक्स (WazirX), कॉइनडीसीएक्स (CoinDCX), और बाइनेंस (Binance), जहाँ आप अपने बैंक खाते से पैसा ट्रांसफ़र कर सीधे रुपये में निकासी कर सकते हैं।

- पीयर-टू-पीयर (P2P) प्लेटफ़ॉर्म: जैसे पैक्सफुल (Paxful) या लोकल बिटकॉइन्स (Local Bitcoins), जहाँ खरीदार और विक्रेता सीधे संपर्क में आते हैं, बिना किसी मध्यस्थ के।

- क्रिप्टो एटीएम: हालांकि भारत में सीमित हैं, लेकिन इनका उपयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

हर विधि के अपने फायदे और जोखिम हैं - जैसे तेज़ निकासी के बदले में अधिक शुल्क, या अधिक सुरक्षा के साथ थोड़ी देरी। सही विकल्प का चयन आपकी सुविधा और सुरक्षा की प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

नियमन और सुरक्षा: क्रिप्टो बाजार का भविष्य

भारत में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर नीतिगत स्थिति अभी भी विकसित हो रही है। जहाँ कुछ देशों जैसे अल साल्वाडोर (Salvador) ने इसे वैध मुद्रा घोषित कर दिया है, वहीं चीन ने इसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। भारत ने फिलहाल संतुलित रुख अपनाया है - यहाँ सरकार क्रिप्टो को मुद्रा नहीं, बल्कि डिजिटल संपत्ति के रूप में मानती है और उस पर कर लगाती है। भविष्य में, जैसे-जैसे नियम स्पष्ट होंगे, निवेशकों को अधिक पारदर्शिता और सुरक्षा मिलेगी। ब्लॉकचेन तकनीक का प्रसार सरकारों को भी वित्तीय प्रणाली में सुधार का अवसर दे रहा है। इसका सही नियमन भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल निवेश बाज़ारों में से एक बना सकता है।

क्रिप्टो निवेश में सावधानी और विवेक: निवेशकों के लिए सीख

क्रिप्टो निवेश में सफलता केवल भाग्य से नहीं, बल्कि ज्ञान और विवेक से आती है। निवेशकों को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि क्रिप्टो कोई जल्दी अमीर बनने का साधन नहीं है। निवेश से पहले विश्वसनीय एक्सचेंज चुनना, विशेषज्ञों की सलाह लेना, और अपने निवेश की सीमा तय करना आवश्यक है। जोखिम प्रबंधन के लिए “डाइवर्सिफ़िकेशन” (Diversification) यानी विभिन्न मुद्राओं में संतुलित निवेश करें। सबसे बड़ी सीख यही है - “जितना समझो, उतना ही निवेश करो।” क्रिप्टो की दुनिया में धैर्य, अनुशासन, और सीखने की इच्छा ही सबसे बड़ी संपत्ति है।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/bdcvrs4h

https://tinyurl.com/ky5kkbmy

https://tinyurl.com/52c6ampk

https://tinyurl.com/44e8dsp2

https://tinyurl.com/ez9mjwmh

शांति, सेवा और मानवता: नोबेल शांति पुरस्कार और तीन महान व्यक्तित्वों की कहानी

अवधारणा II - नागरिक की पहचान

10-12-2025 09:22 AM

Meerut-Hindi

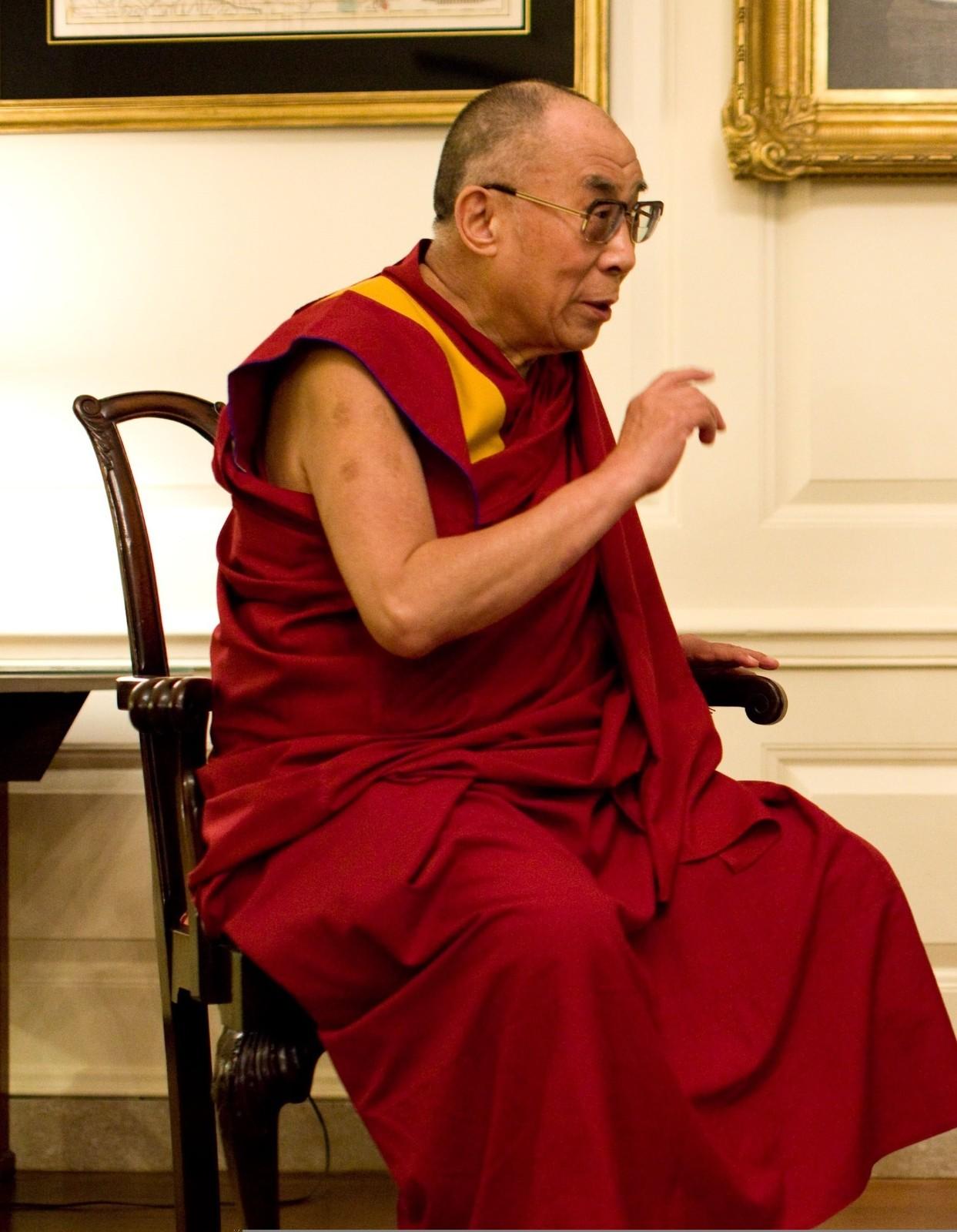

मेरठवासियों, हमारे शहर की चहल-पहल, बाज़ारों की रौनक और लोगों की जिंदादिली के बीच एक बात हमेशा सच्ची रहती है कि हर इंसान अपने जीवन में शांति, सद्भाव और भलाई की जगह चाहता है। नोबेल शांति पुरस्कार की कहानियाँ आपको यह एहसास कराती हैं कि दुनिया को बदलने की ताकत हमारे भीतर ही छिपी होती है। इसी भावना के साथ आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नोबेल शांति पुरस्कार की अद्भुत विरासत, इसका महत्व और तीन महान व्यक्तित्वों मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी और चौदहवें दलाई लामा की प्रेरक जीवन यात्राएँ।

आज हम क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे कि नोबेल शांति पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई और यह पुरस्कार मानवता को किस बात की याद दिलाता है। इसके बाद हम जानेंगे कि मदर टेरेसा ने सेवा और करुणा को कैसे जीवन का केंद्र बनाया, कैलाश सत्यार्थी ने बच्चों की स्वतंत्रता और शिक्षा के लिए किस प्रकार संघर्ष किया, और चौदहवें दलाई लामा ने अहिंसा और धैर्य को दुनिया के सामने किस रूप में प्रस्तुत किया। अंत में हम यह भी देखेंगे कि मेरठ जैसे ऊर्जावान और विविधता से भरे शहर में हम इन मूल्यों को अपने भीतर कैसे उतार सकते हैं ताकि हमारा समाज और अधिक संवेदनशील और शांतिपूर्ण बन सके।

नोबेल शांति पुरस्कार मानवता करुणा और उम्मीद की उज्ज्वल पहचान

अल्फ्रेड नोबेल (Alfred Nobel) ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो वसीयत लिखी, उसमें एक अद्भुत विचार छिपा था। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों को सम्मान देने में लगाने की इच्छा जताई जिन्होंने मानवता की बेहतरी के लिए असाधारण कार्य किए हों। इसी इच्छा से 1901 में नोबेल शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई। इस पुरस्कार का उद्देश्य दुनिया को यह याद दिलाना है कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं बल्कि न्याय, करुणा, संवाद और समझ से मिलता है।नोबेल शांति पुरस्कार केवल एक स्वर्ण पदक नहीं है बल्कि यह इस बात की स्वीकृति है कि दुनिया में शांति का वास्तविक मार्ग सहिष्णुता, सहयोग और परस्पर सम्मान से होकर गुजरता है। मेरठ जैसा प्रगतिशील शहर, जो शिक्षा, व्यापार और सामाजिक विविधता से भरा हुआ है, इस संदेश को विशेष रूप से समझ सकता है। शांति केवल राष्ट्रों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज, पड़ोस और परिवारों का सामूहिक प्रयास भी है।

मदर टेरेसा निस्वार्थ सेवा और करुणा की अनंत प्रतीक

मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके कार्य किसी पुरस्कार की सीमा से कहीं बड़े थे। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन उन लोगों की सेवा में लगा दिया जिन्हें समाज अक्सर भुला देता था। कोलकाता की तंग गलियों और कच्ची बस्तियों में उन्होंने गरीबों, रोगियों, अनाथ बच्चों और वृद्धों को अपनी गोद में जगह दी। उनकी संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी (Missionaries of Charity) आज भी हजारों लोगों के जीवन को सहारा देती है। मदर टेरेसा कहती थीं कि बड़े कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि छोटे कार्यों को बड़े प्रेम के साथ करने की आवश्यकता होती है। यह भावना आज भी हर इंसान के दिल को छूती है। मेरठ में भी यदि हम किसी बीमार बुजुर्ग की दवा लेने में मदद कर दें, किसी छात्र की किताबें खरीद दें या किसी जरूरतमंद के लिए एक भोजन तैयार कर दें, तो यह वही करुणा है जिसे मदर टेरेसा ने दुनिया के सामने एक जीवनशैली के रूप में रखा। कैलाश सत्यार्थी बच्चों की स्वतंत्रता और सुरक्षित भविष्य के प्रमुख प्रवक्ता

कैलाश सत्यार्थी बच्चों की स्वतंत्रता और सुरक्षित भविष्य के प्रमुख प्रवक्ता

कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय उन बच्चों के लिए समर्पित कर दिया जिन्हें गरीबी, मजबूरी और शोषण के कारण स्कूल की जगह मजदूरी करनी पड़ती थी। उन्होंने गुमनाम कारखानों, खतरनाक मजदूर बस्तियों और बंधुआ मजदूरी की जगहों से हजारों बच्चों को मुक्त कराया। उनकी संस्था बचपन बचाओ अभियान ने बालश्रम के खिलाफ एक वैश्विक आंदोलन खड़ा किया। सत्यार्थी का संदेश सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली है। वे कहते हैं कि जब तक एक भी बच्चा शोषित है, तब तक दुनिया सचमुच स्वतंत्र नहीं हो सकती। मेरठ जैसे शहर में, जहाँ बच्चों के लिए शिक्षा और अवसर लगातार बढ़ रहे हैं, यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर बच्चे का अधिकार है कि वह भय नहीं बल्कि मुस्कुराहट के साथ बड़ा हो, उसकी हथेली में औजार नहीं बल्कि किताबें हों और उसकी आँखों में सपने हों। चौदहवें दलाई लामा संवाद और आंतरिक शांति की राह दिखाने वाली प्रेरणा

चौदहवें दलाई लामा संवाद और आंतरिक शांति की राह दिखाने वाली प्रेरणा

चौदहवें दलाई लामा, तेनजिन ग्यात्सो (Tenzin Gyatso), को वर्ष 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि हिंसा कभी स्थायी समाधान नहीं हो सकती। निर्वासन, संघर्ष और कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हमेशा संवाद, धैर्य और दया का मार्ग चुना। दलाई लामा का एक विचार दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वे कहते हैं कि शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं बल्कि मन की गहराई में महसूस की जाने वाली स्थिरता है। यह सोच हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन में तनाव, संघर्ष या कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा हो। मेरठ जैसे विविधता भरे शहर में उनके विचार लोगों को एक-दूसरे को समझने, धैर्य से सुनने और सम्मान की दृष्टि से देखने की प्रेरणा देते हैं। छोटे प्रयासों से ही मेरठ में शांति और बदलाव की राह बनती है

छोटे प्रयासों से ही मेरठ में शांति और बदलाव की राह बनती है

मदर टेरेसा की करुणा, कैलाश सत्यार्थी का साहस और दलाई लामा की अहिंसा हमें यह सिखाते हैं कि दुनिया का असली परिवर्तन बड़े मंचों से नहीं बल्कि इंसान के अपने छोटे-छोटे प्रयासों से शुरू होता है।मेरठ के स्कूलों, मोहल्लों और परिवारों में यह परिवर्तन आसानी से शुरू किया जा सकता है। यदि हम किसी जरूरतमंद की सहायता करें, किसी बच्चे की शिक्षा में सहयोग दें, किसी विवाद को शांतिपूर्ण संवाद से सुलझाएँ या दूसरों के प्रति सहानुभूति और धैर्य दिखाएँ, तो यही वह शांति है जिसे इन महान व्यक्तित्वों ने दुनिया को सिखाया है।

संदर्भ

https://tinyurl.com/emxw8ue3

https://tinyurl.com/bdfc9jdw

https://tinyurl.com/4s4ba6kv

https://tinyurl.com/yz2prp4w

https://tinyurl.com/y86jfa44

कैसे ऊँचाई की कठोर परिस्थितियों में भी, जीवन अपनी अनोखी राह खोज लेता है?

आवास के अनुसार वर्गीकरण

09-12-2025 09:22 AM

Meerut-Hindi

मेरठवासियों, जब हम भारत की विशाल भूमि की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान प्रायः अपने आस-पास के खेतों, तराई और समतल मैदानों की ओर जाता है - जहाँ जीवन अपने सहज रूप में बहता है। लेकिन अगर हम अपनी दृष्टि ज़रा ऊपर, उन ऊँचे पर्वतीय इलाकों की ओर मोड़ें, तो एक बिल्कुल अलग और अद्भुत दुनिया दिखाई देती है। वहाँ न तो हवा वैसी होती है जैसी यहाँ, न तापमान, न ही जीवन की रफ्तार। फिर भी, वहाँ भी जीवन धड़कता है - बस थोड़ा अलग अंदाज़ में, थोड़ी अधिक जिद और अनुकूलन के साथ। कल्पना कीजिए, जहाँ ऑक्सीजन आधी रह जाती है, तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, और बर्फ़ के बीच भी कुछ जीव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े रहते हैं - वहीँ से शुरू होती है प्रकृति की सबसे अद्भुत कहानी। यहीं, इन ऊँचाइयों पर, जीवन ने खुद को नए सांचे में ढालना सीखा है। हिमालय, लद्दाख, या तिब्बती पठार जैसे क्षेत्रों में रहने वाले जीव लाखों वर्षों से इन कठिन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बनाकर जी रहे हैं।

आज के इस लेख में हम जानेंगे कि आखिर ये जीव कैसे इतने कठिन वातावरण में भी जीवित रहते हैं, उनका शरीर और व्यवहार कैसे समय के साथ बदला, और कैसे उनकी यह जिजीविषा हमें भी यह सिखाती है कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठोर क्यों न हों - जीवन हमेशा रास्ता खोज ही लेता है।

ऊँचाई पर जीवन: प्रकृति की चुनौती और जीवों का अद्भुत अनुकूलन

ऊँचाई वाले क्षेत्रों में जीवन जीना एक निरंतर संघर्ष है। यहाँ वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तापमान अत्यंत नीचे चला जाता है, और हवाओं की तीव्रता शरीर को तोड़ देने वाली होती है। इन परिस्थितियों में जीवों के लिए साँस लेना, भोजन पाना और शरीर की गर्मी बनाए रखना एक कठिन चुनौती बन जाता है। फिर भी प्रकृति ने इन्हें ऐसे अद्भुत गुणों से नवाज़ा है कि ये चरम परिस्थितियों में भी जीवन को सम्भव बना लेते हैं। जैसे हिमालय के ऊपरी हिस्सों में रहने वाले जीवों ने अपने शरीर में अधिक हीमोग्लोबिन (hemoglobin) विकसित कर लिया है ताकि कम ऑक्सीजन (oxygen) में भी रक्त में पर्याप्त ऑक्सीजन पहुँच सके। कुछ पक्षियों की उड़ान की क्षमता इतनी विकसित हो चुकी है कि वे पतली हवा में भी आसानी से उड़ सकते हैं। यह सब दर्शाता है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, प्रकृति ने उसे जीने की कला सिखा दी है।

पर्वतीय जीवों की शारीरिक विशेषताएँ और विकासात्मक अनुकूलन

ऊँचाई पर रहने वाले जीवों की शारीरिक बनावट ही उनके अस्तित्व की कुंजी है। याक जैसे जानवरों के शरीर पर मोटे बालों की कई परतें होती हैं जो ठंड से रक्षा करती हैं। तिब्बती गज़ेल के फेफड़े सामान्य से कहीं अधिक बड़े होते हैं, ताकि पतली हवा से भी पर्याप्त ऑक्सीजन ली जा सके। वहीं पर्वतीय बकरियों के खुर इतने मजबूत और खुरदरे होते हैं कि वे बर्फ़ या पत्थरों पर फिसले बिना चढ़ सकती हैं। इन जीवों की आंखें और त्वचा भी विशेष रूप से ढली होती हैं। पराबैंगनी किरणों की अधिकता से बचने के लिए इनकी आंखों में प्राकृतिक परतें विकसित हो चुकी हैं। यह सब विकास (evolution) का नतीजा है - जहाँ हर पीढ़ी पिछले से अधिक अनुकूल बनती गई। प्रकृति के इस दीर्घकालिक प्रयोग ने ही इन जीवों को ‘ऊँचाई का विशेषज्ञ’ बना दिया है।

हिमालय क्षेत्र की जैव विविधता: ऊँचाई पर जीवन का साम्राज्य

हिमालय को पृथ्वी का ‘तीसरा ध्रुव’ कहा जाता है, और यह उपनाम बिल्कुल सही है। यहाँ बर्फ़ीली चोटियों से लेकर हरे-भरे घाटियों तक हर स्तर पर जीवन मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में लगभग 340 से अधिक प्रजातियाँ जीव-जंतुओं की पाई जाती हैं। यहाँ हिम तेंदुआ अपने अनोखे छलावरण के साथ बर्फ़ में विलीन हो जाता है, लाल पांडा बाँस के जंगलों में अपने ठिकाने बनाता है, जबकि काला भालू और लाल लोमड़ी ऊँचे इलाकों की ठंडी घाटियों में विचरते हैं। इन सभी जीवों ने मिलकर एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र रचा है, जो भारत, भूटान, नेपाल और तिब्बत जैसे क्षेत्रों की प्राकृतिक संपदा को समृद्ध करता है।

तिब्बती पठार और चरम परिस्थितियों में जीवन की कला

तिब्बती पठार को ‘दुनिया की छत’ कहा जाता है, और यह वाकई जीवन की परीक्षा का मैदान है। यहाँ का औसत तापमान कई महीनों तक शून्य से नीचे रहता है, हवा में ऑक्सीजन समुद्र तल की तुलना में आधी होती है, और सूर्य की किरणें इतनी तीव्र होती हैं कि बिना सुरक्षा के रहना मुश्किल है। इसके बावजूद यहाँ कई जीव प्रजातियाँ अपनी उपस्थिति बनाए रखे हुए हैं। ये जीव केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप से भी अनुकूल हो चुके हैं। उदाहरण के लिए, कुछ जानवर दिन में गुफाओं में रहते हैं और रात में ही बाहर निकलते हैं ताकि तापमान से बचा जा सके। कुछ पंछी अपने अंडों को गर्म रखने के लिए पत्थरों और घास की परतें बिछाते हैं। यह सब ‘जीव विज्ञान का जीवंत पाठ’ है, जो हमें सिखाता है कि जीवन हमेशा रास्ता खोज लेता है।

याक: ऊँचाई का प्रतीक और मानव जीवन का साथी

याक को पहाड़ी जीवन का ‘रीढ़’ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह झबरीला, शक्तिशाली और बेहद सहनशील जीव 6,000 मीटर की ऊँचाई तक पाए जाते हैं। याक न केवल जीवित रहते हैं, बल्कि वहाँ के मानव समुदायों के जीवन का आधार भी हैं। इनका दूध, मांस, ऊन और यहाँ तक कि गोबर भी लोगों के जीवन का हिस्सा है। याक (Yak) के बिना तिब्बत और लद्दाख जैसे क्षेत्रों की कल्पना भी अधूरी है। ये बर्फ़ीले रास्तों पर बोझ ढोते हैं, लोगों को भोजन और ऊष्मा प्रदान करते हैं, और इस तरह मानव सभ्यता और प्रकृति के बीच पुल का काम करते हैं। याक वास्तव में ऊँचाई के प्रतीक हैं - शक्ति, सहनशीलता और सह-अस्तित्व के प्रतीक।

पर्वतीय जीव और मानव सह-अस्तित्व: परंपरा और पर्यावरणीय संतुलन

ऊँचाई पर रहने वाले जीव केवल पारिस्थितिकी का हिस्सा नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृति के भी महत्वपूर्ण अंग हैं। तिब्बती लोककथाओं में हिम तेंदुआ साहस का प्रतीक है, जबकि याक को संपन्नता और स्थायित्व का प्रतीक माना जाता है। इन जीवों ने न सिर्फ़ प्राकृतिक संतुलन बनाए रखा है बल्कि स्थानीय समाज की पहचान भी गढ़ी है। परंतु बढ़ते तापमान, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन के कारण इन प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में है। इसलिए इन जीवों का संरक्षण सिर्फ़ पर्यावरणीय नहीं, बल्कि सांस्कृतिक उत्तरदायित्व भी है। जब हम इन जीवों की रक्षा करते हैं, तो हम अपनी पर्वतीय विरासत की भी रक्षा करते हैं।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/2s2tmctd

https://tinyurl.com/4ben8e6k

https://tinyurl.com/5n8ya57m

https://tinyurl.com/4hvm7seb

भगवान बुद्ध का जीवन: करुणा, त्याग और ज्ञान से मानवता को जागृत करने वाली प्रेरक गाथा

विचार I - धर्म (मिथक/अनुष्ठान)

08-12-2025 09:18 AM

Meerut-Hindi

मेरठवासियों, बोधि दिवस (Bodhi Day) बौद्ध परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे उस ऐतिहासिक क्षण की स्मृति में मनाया जाता है जब सिद्धार्थ गौतम ने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने। यह दिन आत्मज्ञान, करुणा, धैर्य और सत्य की खोज का प्रतीक माना जाता है।

आज हम एक ऐसे महापुरुष के जीवन पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को शांति, करुणा और मानवता का अमूल्य संदेश दिया - भगवान बुद्ध। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं या भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता और संतुलन में निहित है। जिस तरह हम अपने जीवन में संघर्षों, इच्छाओं और तनावों का सामना करते हैं, उसी तरह सिद्धार्थ गौतम ने भी मानव जीवन के दुःख और उसके कारणों को गहराई से समझने का प्रयास किया। आइए, बुद्ध के जीवन की प्रेरक यात्रा को विस्तार से जानें और देखें कि उनके विचार आज भी हमारे समाज और जीवन को किस तरह दिशा देते हैं।

आज के इस लेख में हम भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से जुड़े सात महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे। सबसे पहले, हम जानेंगे उनके जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में, जिसमें एक राजकुमार से दार्शनिक बनने की उनकी अद्भुत यात्रा छिपी है। फिर, हम देखेंगे वे चार दृश्य जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी और उन्हें त्याग की ओर प्रेरित किया। इसके बाद, हम उनके ज्ञान प्राप्ति (निर्वाण) की प्रक्रिया और उसके गहरे अर्थ को समझेंगे। आगे चलकर, हम चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का अध्ययन करेंगे, जो उनके उपदेशों की मूल आत्मा हैं। अंत में, हम यह भी जानेंगे कि बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म का प्रसार, उनकी जीवनी से जुड़े प्रमुख ग्रंथ, और उनके दार्शनिक व सामाजिक प्रभाव ने मानवता के विचारों को किस प्रकार नया दृष्टिकोण दिया।

भगवान बुद्ध का जन्म और प्रारंभिक जीवन

सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुंबिनी (वर्तमान नेपाल) में हुआ था। वे शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के पुत्र थे। उनके जन्म के समय अनेक शुभ लक्षण प्रकट हुए और यह माना गया कि यह बालक भविष्य में असाधारण कार्य करेगा। एक ऋषि ने भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर संसार को सत्य और शांति का मार्ग दिखाने वाले महान संत। इस भविष्यवाणी ने राजा शुद्धोधन को चिंतित कर दिया - वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यास ग्रहण करे। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को बाहरी दुनिया के दुखों और कठोर वास्तविकताओं से दूर रखा। राजमहल में सिद्धार्थ को हर सुख-सुविधा और विलासिता दी गई, किंतु उनके भीतर हमेशा एक गहरी जिज्ञासा जागती रही - जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न उनके मन में बचपन से ही अंकुरित हो चुका था, जो बाद में उन्हें आत्मज्ञान की दिशा में ले गया।

चार दृश्य और त्याग का निर्णय

युवावस्था में एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ महल से बाहर निकले। उस दिन जो उन्होंने देखा, उसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने चार दृश्य देखे - एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक तपस्वी। वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें बताया कि कोई भी मनुष्य वृद्धावस्था से नहीं बच सकता; बीमार व्यक्ति ने जीवन की असहायता को दिखाया; शव ने मृत्यु की अनिवार्यता का बोध कराया; और अंत में तपस्वी ने त्याग और आत्मसंयम के मार्ग की झलक दी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरी हलचल मचा दी। उन्हें लगा कि संसार के सारे भौतिक सुख क्षणिक हैं और हर जीव किसी न किसी रूप में दुःख भोगता है। यह सोच उनके हृदय को व्याकुल करने लगी। अंततः एक रात, जब सब सो रहे थे, उन्होंने अपने परिवार, राजपद और सुख-सुविधाओं का त्याग किया। वे अपने रथ पर सवार होकर चुपचाप महल छोड़ गए - मानव पीड़ा के मूल कारण को समझने और उसे मिटाने का मार्ग खोजने के लिए। यही क्षण उनके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन था।

ज्ञान प्राप्ति (निर्वाण) की यात्रा

महल त्यागने के बाद सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली और आत्मसंयम की सीमाओं को परखने के लिए कई वर्षों तक जंगलों में कठिन तप किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अत्यधिक कठोर साधना से भी आत्मज्ञान नहीं मिल रहा, तब उन्होंने एक नया मार्ग अपनाया - "मध्यम मार्ग"। यह वह मार्ग था जिसमें न तो अत्यधिक भोग था और न ही अत्यधिक त्याग। सिद्धार्थ बोधगया पहुँचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा, वे वहां से नहीं उठेंगे। अनेक दिनों के गहन ध्यान के बाद, एक रात जब भोर की पहली किरण फूटी, उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने समझ लिया कि दुःख का मूल कारण तृष्णा और अज्ञान है, और इससे मुक्ति केवल ज्ञान, करुणा और आत्मजागरूकता के माध्यम से ही संभव है। उसी क्षण वे “बुद्ध” - अर्थात “जाग्रत व्यक्ति” कहलाए। यह घटना केवल उनके जीवन की नहीं, बल्कि मानव इतिहास की भी एक नई शुरुआत थी।

चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग

ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएँ दीं, वे चार आर्य सत्य कहलाती हैं। पहला - जीवन दुःखमय है; जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुःख से जुड़े हैं। दूसरा - दुःख का कारण तृष्णा है; जब व्यक्ति इच्छाओं में बंध जाता है, तो वह निरंतर असंतोष में जीता है। तीसरा - दुःख का अंत संभव है; जब तृष्णा समाप्त होती है, तब दुःख भी समाप्त हो जाता है। चौथा - दुःख के अंत का मार्ग “अष्टांगिक मार्ग” है। इस मार्ग में आठ तत्व हैं - सम्यक दृष्टि (सही समझ), सम्यक संकल्प (सही विचार), सम्यक वाणी (सत्य बोलना), सम्यक कर्म (सही आचरण), सम्यक आजीविका (सत्यनिष्ठ जीवनयापन), सम्यक प्रयास (सही दिशा में प्रयत्न), सम्यक स्मृति (सजग रहना) और सम्यक समाधि (गहरा ध्यान)। इन सिद्धांतों का पालन करके व्यक्ति मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। बुद्ध का यह “मध्यम मार्ग” आज भी जीवन में संतुलन और शांति का सर्वोत्तम सूत्र माना जाता है।

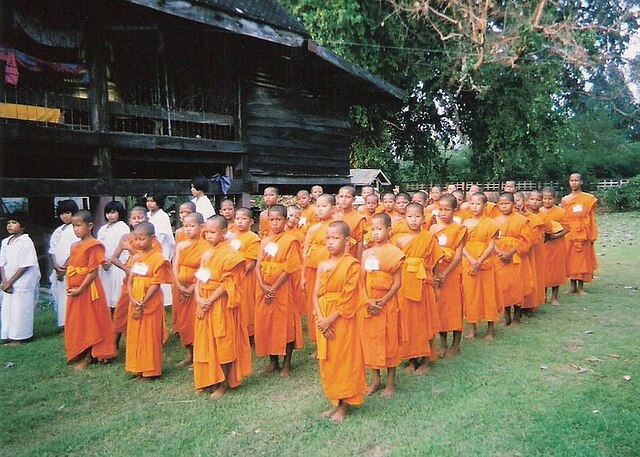

बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म का प्रसार

भगवान बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, लेकिन उनकी शिक्षाएँ उनके साथ समाप्त नहीं हुईं। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी वाणी को सहेजकर आगे बढ़ाया। धीरे-धीरे बौद्ध धर्म भारत, श्रीलंका, चीन, जापान, तिब्बत, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों में फैल गया। बौद्ध धर्म के प्रसार में सम्राट अशोक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म को राज्य की नीति बना लिया। उन्होंने स्तूपों, विहारों और शिक्षा केंद्रों की स्थापना कराई और बौद्ध भिक्षुओं को विदेशों तक भेजा। इस तरह बुद्ध के संदेश - अहिंसा, करुणा और सत्य - पूरे एशिया में फैल गए। आज भी बुद्ध की शिक्षाएँ विश्वभर में शांति और मानवता के प्रतीक के रूप में पूजी जाती हैं।

बुद्ध की जीवनी पर आधारित प्रमुख ग्रंथ

बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का विवरण अनेक ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ‘बुद्धचरित’, जिसे महान कवि अश्वघोष ने लिखा, उनके जीवन पर आधारित सबसे प्राचीन काव्यग्रंथ माना जाता है। ‘ललितविस्तर सूत्र’ में उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन महायान परंपरा की दृष्टि से किया गया है। वहीं ‘महावस्तु’ और ‘निदानकथा’ जैसे ग्रंथों में उनके जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति और धर्म प्रचार तक की घटनाएँ विस्तारपूर्वक वर्णित हैं। ये ग्रंथ न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे बौद्ध दर्शन की गहराई और उसकी मानवीय संवेदनाओं को भी उजागर करते हैं। इन रचनाओं के माध्यम से आने वाली पीढ़ियाँ न केवल भगवान बुद्ध के जीवन को समझती हैं, बल्कि उनके द्वारा सिखाए गए आत्मसंयम, करुणा और शांति के सिद्धांतों को भी आत्मसात करती हैं।

बौद्ध धर्म का दार्शनिक और सामाजिक प्रभाव

बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज और विश्व दोनों को गहराई से प्रभावित किया। इसने जाति, लिंग और वर्ग आधारित भेदभाव को नकारते हुए समानता, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। बुद्ध ने यह सिखाया कि मनुष्य की महानता उसके कर्म और चरित्र में है, न कि उसके जन्म में। दार्शनिक रूप से, बौद्ध धर्म ने “अनित्य” (सब कुछ परिवर्तनशील है), “प्रतीत्यसमुत्पाद” (हर चीज किसी कारण से उत्पन्न होती है), और “शून्यता” (आसक्ति का त्याग) जैसे गूढ़ सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिन्होंने न केवल भारतीय दर्शन, बल्कि चीनी, जापानी और यहाँ तक कि आधुनिक पश्चिमी चिंतन को भी प्रभावित किया। सामाजिक स्तर पर बौद्ध धर्म ने शिक्षा, नैतिकता और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। बौद्ध मठों ने न केवल धार्मिक केंद्रों के रूप में, बल्कि ज्ञान के प्रसार केंद्रों के रूप में भी कार्य किया। आज भी विश्वभर में करोड़ों लोग बुद्ध के सिद्धांतों - “अप्प दीपो भव” (अपने दीपक स्वयं बनो) - से प्रेरणा लेकर जीवन में आत्मशांति और मानवता की राह पर अग्रसर हैं।

संदर्भ-

https://bit.ly/3wnnnIU

https://bit.ly/39lvyhc

https://tinyurl.com/2zu5kxz6

मेरठ के स्ट्रीट फ़ूड का जादू: जहाँ हर नुक्कड़ पर स्वाद की नई कहानी मिलती है

स्वाद - भोजन का इतिहास

07-12-2025 09:32 AM

Meerut-Hindi

हम सब जानते हैं कि हमारा मेरठ खेल नगरी के नाम से मशहूर है। यहाँ बनने वाले खेल के सामान की पहचान आज पूरे देश ही नहीं, बल्कि विदेशों तक फैली है। कैंची, गजक और पट्टी जैसे कई उत्पादों ने मेरठ की पहचान में अपना अहम स्थान बनाया है। लेकिन इन सबके बीच एक और चीज़ है, जो इस शहर को सच में ख़ास बनाती है - यहाँ का भोजन। मेरठ की रसोई सिर्फ स्वाद की बात नहीं करती, यह परंपरा, इतिहास और अपनापन भी बयां करती है। यहाँ के लोग खाने को सिर्फ पसंद नहीं करते, बल्कि दिल से जीते हैं।

मेरठ की गलियों में आपको ऐसा स्वाद मिलेगा, जो कहीं और आसानी से नहीं मिलता। हलवा-पराठा इसका सबसे सुंदर उदाहरण है - एक ऐसा व्यंजन जिसका स्वाद सौ सालों से भी पुराना है, और जिसका नाम लेते ही नौचंदी मेले की रौनक याद आ जाती है। इसी तरह, शहर के बाज़ारों में मिलने वाले कढ़ाई वाले पकवान, मिठाइयाँ और देसी व्यंजन हर किसी को अपनी ओर खींच लेते हैं। आइए आज हम मेरठ के कुछ ऐसे ही मशहूर स्थानीय व्यंजनों को जानें, महसूस करें और ज़रा-सा मेरठ अपने स्वाद में भी जोड़ लें।

संदर्भ:

https://tinyurl.com/4cpuh6mh

https://tinyurl.com/k56x7ruz

https://tinyurl.com/48us357h

https://tinyurl.com/yny68tjt

मेरठवासियों जानिए, समुद्र की सबसे महंगी मछली और इसके अनोखे रहस्य

मछलियाँ और उभयचर

06-12-2025 09:21 AM

Meerut-Hindi

समुद्र की अथाह गहराइयों में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं, जिनके बारे में सुनना भी रोमांचक लगता है। इन्हीं में से एक है ब्लैकस्पॉटेड क्रोकर (Blackspotted Croaker), जिसे आमतौर पर घोल मछली कहा जाता है। इसकी कीमत इतनी अधिक होती है कि मछुआरों के लिए इसे “समुद्री सोना” माना जाता है। मेरठवासियो, भले ही हमारा शहर समुद्र से काफी दूर है, लेकिन इस मछली की कहानी उतनी ही दिलचस्प है। क्योंकि इसका महत्व सिर्फ तटीय इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है।

आज के इस लेख में हम पाँच मुख्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लैकस्पॉटेड क्रोकर वास्तव में कौन-सी प्रजाति है और इसकी वैश्विक मांग क्यों है। इसके बाद हम भारत में हुई इसकी नीलामी और रिकॉर्ड कीमतों पर नज़र डालेंगे। फिर हम समझेंगे कि इस मछली के स्विम ब्लैडर (Swim Bladder) और अन्य अंग क्यों इतने कीमती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि मछुआरों के लिए यह मछली ‘समुद्री सोना’ कैसे साबित होती है। अंत में, हम इसके पोषण और स्वास्थ्य लाभों पर बात करेंगे, जिससे इसकी वास्तविक अहमियत हमारे सामने आएगी।

ब्लैकस्पॉटेड क्रोकर (घोल मछली) – समुद्री दुनिया की सबसे महंगी प्रजाति

समुद्र की अथाह गहराइयों में अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं, और उन्हीं में से एक है ब्लैकस्पॉटेड क्रोकर, जिसे आम बोलचाल में घोल मछली कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोटोनीबिया डायकैंथस (Protonibea diacanthus)। यह मछली मूल रूप से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की निवासी है और विशेष रूप से भारत-प्रशांत क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। इसकी पहचान सिर्फ़ स्वाद या आकार से नहीं होती, बल्कि इसकी अद्वितीयता और दुर्लभता ही इसे सबसे खास बनाती है। पूर्वी एशिया के देशों - जापान, हांगकांग, सिंगापुर और मलेशिया - में इस मछली की बेहद अधिक मांग रहती है। वहां इसे औषधीय महत्व से जोड़कर देखा जाता है और माना जाता है कि इसके अंग कई तरह की बीमारियों में उपयोगी हो सकते हैं। भले ही वैज्ञानिक दृष्टि से इन दावों की पूरी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसकी लोकप्रियता और बाजार मूल्य इस बात का प्रमाण है कि यह मछली वास्तव में समुद्री दुनिया की एक नायाब खोज है। इसी वजह से इसे अक्सर दुनिया की सबसे महंगी समुद्री मछलियों की श्रेणी में गिना जाता है।

भारत में घोल मछली की नीलामी और कीमतों के रिकॉर्ड

भारत जैसे विशाल देश, जिसके तट कई हज़ार किलोमीटर तक फैले हुए हैं, में यह मछली नीलामी के समय हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। मुंबई और पालघर के समुद्र तट पर पकड़ी गई 30 किलो वज़न की एक घोल मछली ने लाखों रुपये की कीमत पाई थी। यह उदाहरण अकेला नहीं है। ओडिशा में भी 2019 और 2020 में मछुआरों ने घोल मछली पकड़कर कंपनियों को बेचा, जहाँ 10 किलो से 20 किलो तक की मछलियों को प्रति किलो 8,000 से 10,000 रुपये तक में खरीदा गया। ऐसे रिकॉर्ड बताते हैं कि यह मछली कितनी मूल्यवान है और कैसे यह तटीय इलाकों के मछुआरों के जीवन को एक झटके में बदल सकती है। दरअसल, इन नीलामियों में हिस्सा लेने वाली कंपनियां ज़्यादातर औषधीय और औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी होती हैं। उनके लिए घोल मछली सिर्फ़ समुद्री भोजन नहीं, बल्कि एक ऐसा निवेश है जो उन्हें कई गुना लाभ दिला सकता है। यही कारण है कि भारतीय तटीय क्षेत्रों में घोल मछली को लेकर हर बार उम्मीद और उत्साह देखने को मिलता है।

स्विम ब्लैडर और अन्य अंगों का महत्व

घोल मछली का सबसे अनमोल हिस्सा है इसका स्विम ब्लैडर। यह अंग मछली के शरीर में हवा भरने और तैरने की क्षमता को नियंत्रित करता है, लेकिन इंसानों के लिए इसकी उपयोगिता इससे कहीं अधिक है। बीयर और शराब उद्योग में इसका इस्तेमाल पेय पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। यही कारण है कि इसका सूखा हुआ स्विम ब्लैडर 40,000 से 50,000 रुपये प्रति किलो तक बिकता है। इतनी ऊँची कीमत इसे और भी खास बना देती है। सिर्फ़ स्विम ब्लैडर ही नहीं, बल्कि इस मछली की त्वचा भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें पाया जाने वाला उच्च गुणवत्ता का कोलेजन (collagen) भोजन के साथ-साथ कॉस्मेटिक (cosmetic) उद्योग में भी इस्तेमाल होता है। यह कोलेजन चेहरे की झुर्रियों को कम करने और त्वचा की चमक बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही, इसे बोवाइन (Bovine) और पोर्सिन जिलेटिन (porcine gelatin) का एक बढ़िया विकल्प माना जाता है, जिससे शाकाहारी और कुछ धार्मिक समूहों के लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं।

मछुआरों के लिए ‘समुद्री सोना’ – घोल मछली का आर्थिक योगदान

मछुआरों की ज़िंदगी अक्सर संघर्ष और जोखिम से भरी होती है। कई बार महीनों तक मेहनत करने के बाद भी उन्हें अपने परिवार के लिए पर्याप्त आय नहीं मिल पाती। ऐसे में घोल मछली उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं होती। जब एक मछुआरे के जाल में यह मछली फँसती है, तो उसकी किस्मत सचमुच चमक उठती है। यही कारण है कि मछुआरे इसे ‘समुद्री सोना’ कहते हैं। हालाँकि, इसे पकड़ना आसान काम नहीं है। इसके लिए बड़े और मज़बूत जालों की ज़रूरत पड़ती है। कई बार पेलाजिक ज़ोन की अन्य मछलियाँ जाल से निकल जाती हैं, और पूरी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। फिर भी, मछुआरे अपनी किस्मत आज़माने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि यदि एक बार यह मछली हाथ लग जाए तो लाखों रुपये मिल सकते हैं। यह मछली मछुआरों को न सिर्फ़ आर्थिक सहारा देती है, बल्कि उनके लिए उम्मीद और संघर्ष का प्रतीक भी बन चुकी है।

पोषण और स्वास्थ्य लाभ

घोल मछली की पहचान केवल महंगी कीमत और दुर्लभता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पोषण संबंधी गुण भी इसे बेहद खास बनाते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा-3 (Omega-3) फैटी एसिड (Fatty Acid) पाया जाता है, जो बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि इसे खाने से बच्चों की बुद्धिलब्धि बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा, इसमें मौजूद विटामिन और खनिज आंखों की रोशनी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होते हैं। जो लोग बढ़ती उम्र के साथ त्वचा संबंधी समस्याओं से जूझते हैं, उनके लिए यह मछली वरदान है। इसमें मौजूद प्रोटीन और खनिज त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और झुर्रियों की समस्या को कम करते हैं। यही नहीं, यह शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को भी मज़बूत बनाती है। इसलिए इसे खाने के फायदे उतने ही बड़े हैं, जितनी बड़ी इसकी कीमत है।

संदर्भ-

https://bit.ly/3B8VuF1

https://bit.ly/3EgDlap

https://bit.ly/3Cbskq8

https://bit.ly/3CaaS5t

https://bit.ly/3mbjnaD

https://tinyurl.com/297txazx

मसालों और औषधियों की दुनिया: भारत की प्राचीन व्यापारिक और सांस्कृतिक ताकत

महासागर

05-12-2025 09:22 AM

Meerut-Hindi

क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश की रसोई में इस्तेमाल होने वाले मसाले और जड़ी-बूटियाँ केवल खाने का स्वाद बढ़ाने या छोटे-मोटे घरेलू उपचार तक सीमित नहीं रहे हैं? हकीकत यह है कि ये प्राकृतिक उपहार भारत को प्राचीन काल से ही विश्व के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में शामिल करने का एक मजबूत आधार बने। 3000 ईसा पूर्व से ही सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगरों से लेकर मौर्य साम्राज्य के नौसैनिक व्यापार तक, भारत की मसालों और औषधियों की महिमा ने दूर-दराज़ के देशों के व्यापारियों, यात्रियों और उपनिवेशकों को यहां आकर्षित किया। काली मिर्च, दालचीनी, हल्दी और लौंग जैसी वस्तुएँ न केवल स्वाद और सुगंध का प्रतीक थीं, बल्कि इनके माध्यम से भारत ने अपनी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक परंपराओं को दुनिया तक पहुँचाया। इन मसालों और औषधियों ने केवल वाणिज्यिक लाभ ही नहीं दिया, बल्कि भारतीय आयुर्वेदिक ज्ञान और वनस्पति-चिकित्सा परंपराओं का वैश्विक प्रसार भी सुनिश्चित किया। अरब, ग्रीको-रोमन (Greece-Roman), दक्षिण-पूर्व एशियाई और फिर यूरोपीय व्यापारियों ने भारतीय मसालों और औषधियों की महत्ता को समझा और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाया। इस प्रक्रिया ने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य, भोजन और सांस्कृतिक परंपराओं पर भी इसका गहरा प्रभाव डाला। आज जब हम अपने रसोईघर में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं या नीम और त्रिफला की औषधियाँ देखते हैं, तो यह केवल पारंपरिक ज्ञान की याद नहीं है। यह उस ऐतिहासिक प्रभाव की कहानी है जिसने भारत को समुद्र पार जाकर विश्व इतिहास में अपनी पहचान दिलाई।

आज हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से मौर्यकाल तक भारत में समुद्री व्यापार की क्या स्थिति रही। फिर, हम यह समझेंगे कि भारतीय मसालों और औषधियों ने ग्रीको-रोमन और दक्षिण एशियाई व्यापार में कैसे अपनी जगह बनाई। इसके बाद हम ऑस्ट्रोनेशियन (Austronesian) व्यापारियों और भारत के संपर्क की ऐतिहासिक पड़ताल करेंगे। लेख में आगे हम देखेंगे कि इस्लामी और यूरोपीय व्यापारियों के आगमन से व्यापार मार्ग कैसे बदले। साथ ही, हम यह भी जानेंगे कि कैसे भारतीय औषधियों ने वैश्विक महामारियों में राहत दी और अंत में हम भारत के लोक और शास्त्रीय चिकित्सा ज्ञान के अंतर्राष्ट्रीयकरण की चर्चा करेंगे।

सिंधु घाटी से लेकर मौर्य काल तक – भारत का प्रारंभिक समुद्री व्यापार

भारत का समुद्री व्यापार लगभग 3000 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुआ। मोहनजोदड़ो, लोथल और अन्य बंदरगाह नगरों ने मेसोपोटामिया (Mesopotamia), फारस की खाड़ी और मध्य पूर्व के अन्य भागों के साथ व्यापारिक संपर्क स्थापित किए। उस समय भारत से कपड़ा, तेल, जड़ी-बूटियाँ और संभवतः मसाले भी निर्यात किए जाते थे। वैदिक ग्रंथों में समुद्री यात्राओं और व्यापारिक काफ़िलों का उल्लेख मिलता है, जो दर्शाता है कि वैदिक काल में समुद्री वाणिज्य काफी विकसित था। मौर्य साम्राज्य के दौरान, विशेषकर सम्राट अशोक के शासनकाल में, नौसेना विभाग का गठन किया गया, जो बंदरगाहों और समुद्री व्यापार की निगरानी करता था। इस प्रणाली ने यह सुनिश्चित किया कि व्यापार सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से चलता रहे। मौर्य काल में समुद्री व्यापार के महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि विदेशी व्यापारिक यात्रा और वस्तुओं की सुरक्षा के लिए स्पष्ट नियम और प्रशासनिक ढांचा विकसित किया गया। भारत के प्राचीन बंदरगाह न केवल माल के आदान-प्रदान का केंद्र थे, बल्कि ये विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों के संपर्क का भी माध्यम बने। इस दौरान व्यापारियों ने विभिन्न समुद्री तकनीकों और नौकाओं के निर्माण में दक्षता प्राप्त की, जिससे भारत का समुद्री प्रभाव बढ़ा और विदेशी बाजारों में उसकी प्रतिष्ठा स्थापित हुई। मसालों और औषधियों के माध्यम से भारत का वैश्विक विस्तार

मसालों और औषधियों के माध्यम से भारत का वैश्विक विस्तार

भारत के मसाले और औषधियाँ प्राचीन काल से ही वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध थे। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, अदरक, हल्दी और जायफल जैसी वस्तुएं ग्रीको-रोमन सभ्यता में अत्यधिक मूल्यवान मानी जाती थीं। मिस्र, रोम और अरब के बाजारों में इन मसालों का निर्यात इतना व्यापक था कि कई जगह इन्हें मुद्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। मसालों के साथ-साथ भारतीय जड़ी-बूटियाँ और आयुर्वेदिक औषधियाँ भी पश्चिमी चिकित्सकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गईं। अरब व्यापारियों ने भारतीय औषधियों को इस्लामी दुनिया तक पहुँचाया, जहाँ उन्हें यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के साथ जोड़ा गया। दक्षिण-पूर्व एशिया में भी भारतीय मसालों का व्यापक व्यापार हुआ, जिससे वहां की भोजन संस्कृति, औषधि प्रणाली और जीवन शैली पर भारत का गहरा प्रभाव पड़ा। इन मसालों और औषधियों के निर्यात ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और वैश्विक बाजारों में उसकी पहचान को और सुदृढ़ किया। भारत की आयुर्वेदिक ज्ञान परंपरा ने विदेशों में विश्वास और सम्मान दोनों हासिल किया। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय मसालों और औषधियों ने केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और चिकित्सा दृष्टि से भी वैश्विक स्तर पर भारत का प्रभाव बढ़ाया। ऑस्ट्रोनेशियन व्यापारियों और भारत का संपर्क

ऑस्ट्रोनेशियन व्यापारियों और भारत का संपर्क

1500 ईसा पूर्व तक ऑस्ट्रोनेशियन नाविकों ने दक्षिण-पूर्व एशिया, श्रीलंका और भारत के साथ स्थायी समुद्री मार्ग स्थापित कर लिए थे। ये नाविक केवल मसालों और औषधियों का व्यापार नहीं करते थे, बल्कि तकनीकी और सांस्कृतिक ज्ञान का आदान-प्रदान भी करते थे। उनके माध्यम से भारत ने उन्नत नौवहन तकनीकें सीखी और समुद्री यात्रा को अधिक व्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाया। ऑस्ट्रोनेशियन व्यापारिक नेटवर्क ने चीन, मेडागास्कर (Madagascar) और पूर्वी अफ्रीका तक भारतीय प्रभाव को पहुँचाया। इस संपर्क के माध्यम से न केवल व्यापार बढ़ा, बल्कि विभिन्न सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी हुआ। भारतीय मसाले, जड़ी-बूटियाँ और औषधियाँ इन क्षेत्रों में लोकप्रिय हो गईं। ऑस्ट्रोनेशियन नाविकों की विशेषज्ञता से भारतीय समुद्री व्यापार की क्षमता में सुधार हुआ, जिससे भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी बढ़ी। यह संपर्क प्राचीन भारत के अंतर्राष्ट्रीयरण और समुद्री सामर्थ्य को दर्शाता है, जो आगे चलकर यूरोपीय व्यापारियों के आगमन से पहले ही भारत को समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित कर चुका था।

इस्लामिक और यूरोपीय काल में व्यापार मार्गों का पुनर्गठन

7वीं शताब्दी में इस्लाम के उदय के बाद अरब व्यापारी समुद्री मार्गों पर हावी हो गए। उन्होंने भारतीय वस्तुओं को लेवेंट (Levant) और फिर यूरोप तक पहुँचाना शुरू किया। 1498 में वास्को डी गामा (Vasco da Gama) के भारत आगमन ने यूरोपीय व्यापारियों को सीधे मार्ग खोजने का अवसर दिया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय मसालों की मांग और बढ़ गई। पुर्तगाली, डच (Dutch), स्पैनिश (Spanish) और अंग्रेज़ व्यापारियों ने मसाला व्यापार पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष किया। यूरोपीय उपनिवेशवाद का प्रारंभिक उद्देश्य ही मसालों और औषधियों की प्राप्ति था। बंगाल की खाड़ी, मालाबार, गोवा और अन्य बंदरगाह प्रमुख व्यापारिक केंद्र बने, जहाँ से भारतीय उत्पाद यूरोप भेजे जाते थे। इस दौर में समुद्री व्यापार ने भूमि मार्गों की तुलना में अधिक गति और मात्रा में माल पहुँचाया। यूरोपीय देशों ने भारत की समुद्री तकनीक, बंदरगाह प्रणाली और व्यापारिक ज्ञान को आत्मसात किया। इस प्रकार भारतीय समुद्री और व्यापारिक परंपराएँ वैश्विक वाणिज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगीं। भारतीय वनस्पति-चिकित्सा परंपरा और वैश्विक स्वास्थ्य संकटों में इसकी भूमिका

भारतीय वनस्पति-चिकित्सा परंपरा और वैश्विक स्वास्थ्य संकटों में इसकी भूमिका

16वीं और 17वीं शताब्दी में जब यूरोप महामारी और संक्रामक रोगों से जूझ रहा था, तब पारंपरिक यूरोपीय दवाओं की कार्यक्षमता असंतोषजनक साबित हुई। उस समय भारत से ले जाई गई औषधियाँ जैसे हल्दी, त्रिफला, नीम, अश्वगंधा और हल्दी का प्रयोग यूरोपीय चिकित्सकों के लिए वरदान साबित हुआ। भारतीय वनस्पति-चिकित्सा परंपराएँ केवल शास्त्रों में संहिताबद्ध नहीं थीं, बल्कि लोक परंपराओं और जीवन अनुभव से भी समृद्ध थीं। यूरोपीय यात्री और उपनिवेशकों ने इस ज्ञान को लिपिबद्ध किया और अपने दस्तावेजों में संरक्षित किया। कई बार भारतीय वैद्यों की सलाह और औषधियों के प्रयोग से रोगियों को ठीक करने की घटनाएँ दर्ज हुईं, जिससे भारत की चिकित्सा प्रणाली की विश्वसनीयता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित हुई। यह परंपरा न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बल्कि सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही।

भारतीय चिकित्सा ज्ञान का अंतर्राष्ट्रीयकरण और सांस्कृतिक महत्व

भारतीय चिकित्सा ज्ञान केवल औषधीय दृष्टि से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। लोक जीवन, धार्मिक अनुष्ठान, पारंपरिक भोजन और दैनिक जीवन में औषधियों का उपयोग भारतीय संस्कृति की गहन पहचान बन चुका था। इस ज्ञान का प्रचार और संरक्षण यूरोपीय वनस्पति-चिकित्सा दस्तावेजों के माध्यम से हुआ, जिनमें दवाओं के गुण, उनकी तैयारी और उपयोग का विस्तृत विवरण शामिल था। यूरोपीय शोधकर्ताओं और चिकित्सकों ने इसे अपनाया और अपनी चिकित्सा प्रणाली में शामिल किया। भारतीय चिकित्सा ज्ञान ने न केवल रोगों के उपचार में योगदान दिया, बल्कि वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान और ज्ञान के प्रसार में भी अहम भूमिका निभाई। यह परंपरा आज भी स्वास्थ्य विज्ञान, आयुर्वेद और वनस्पति चिकित्सा के क्षेत्र में प्रासंगिक और प्रेरणादायक है।

संदर्भ-

https://bit.ly/3LGVGRk

https://bit.ly/3uRybhZ

https://bit.ly/3j21MQ5

https://tinyurl.com/3ftn99pr

प्रकृति 794