रामपुर - गंगा जमुना तहज़ीब की राजधानी

कैसे रामपुर की नवाबी व...

कैसे रामपुर की नवाबी व...

रामपुर में मातृत्व और...

रामपुर में मातृत्व और...

विवाल्डी की शानदार ‘द...

विवाल्डी की शानदार ‘द...

जब राधा-कृष्ण की लीला...

जब राधा-कृष्ण की लीला...

इत्र की बोतलों की नफ़ा...

इत्र की बोतलों की नफ़ा...

रामपुरवासियों, जानिए स...

रामपुरवासियों, जानिए स...

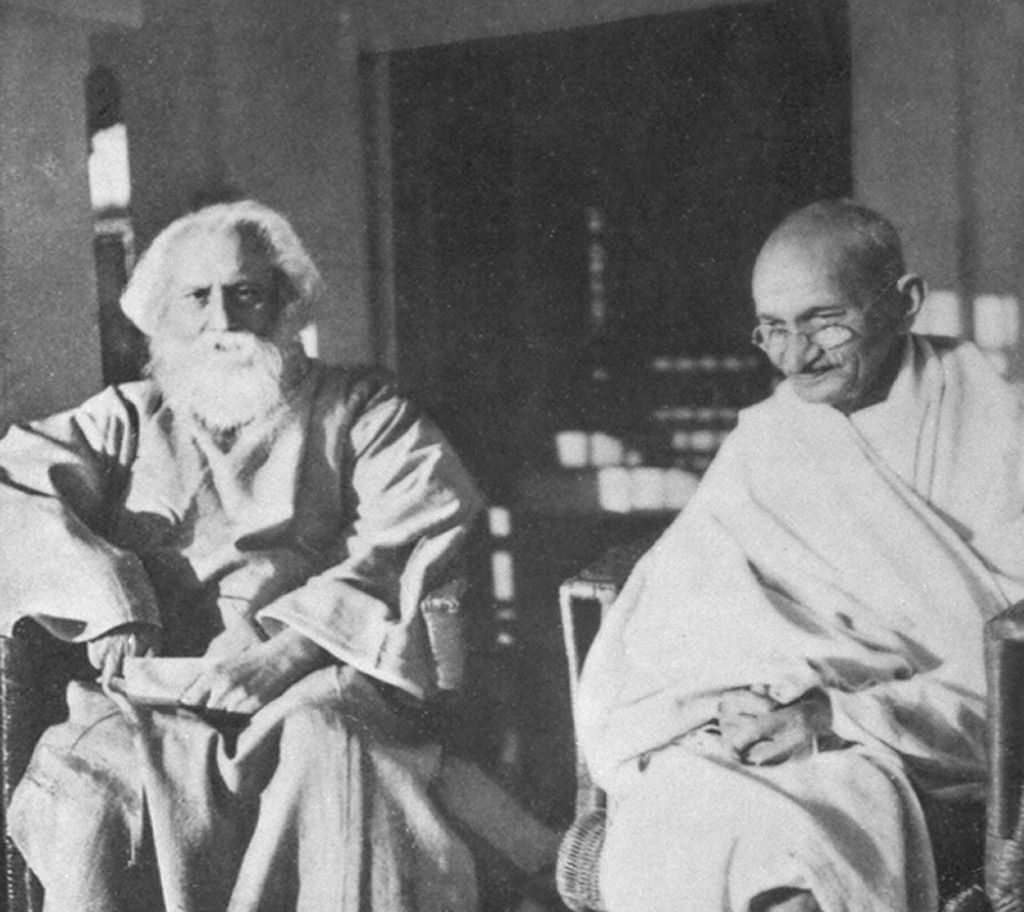

रवीन्द्रनाथ टैगोर की ग...

रवीन्द्रनाथ टैगोर की ग...

प्रकृति का अनोखा करिश्...

प्रकृति का अनोखा करिश्...

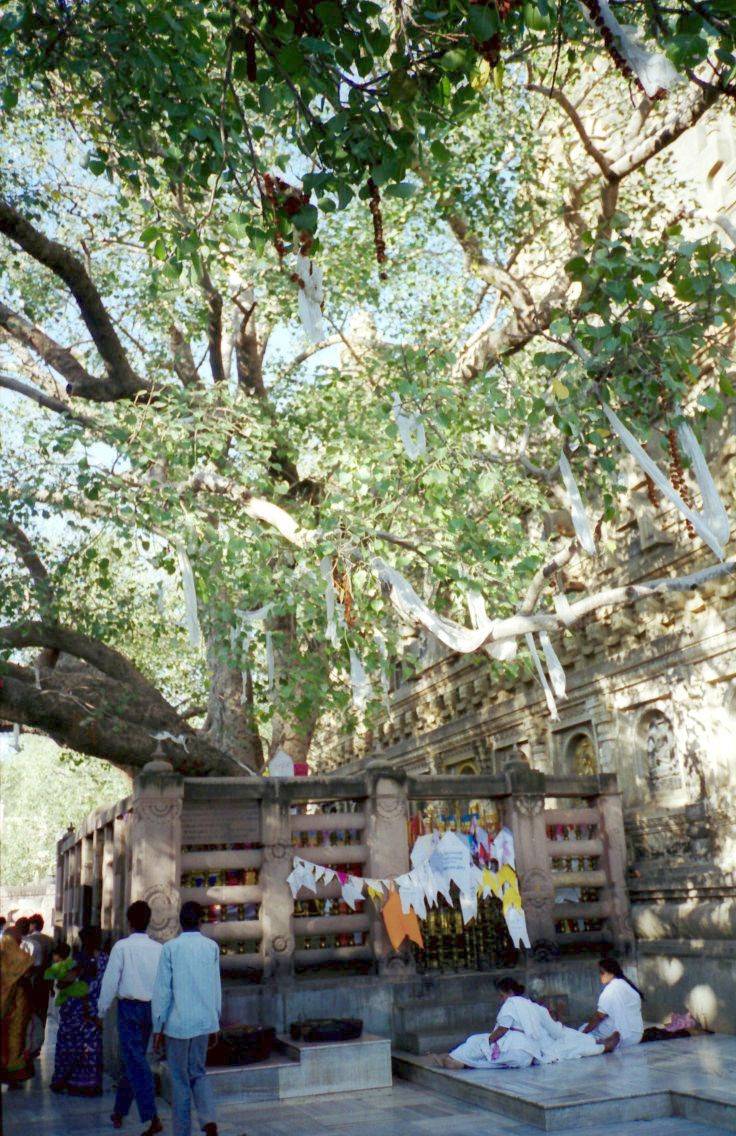

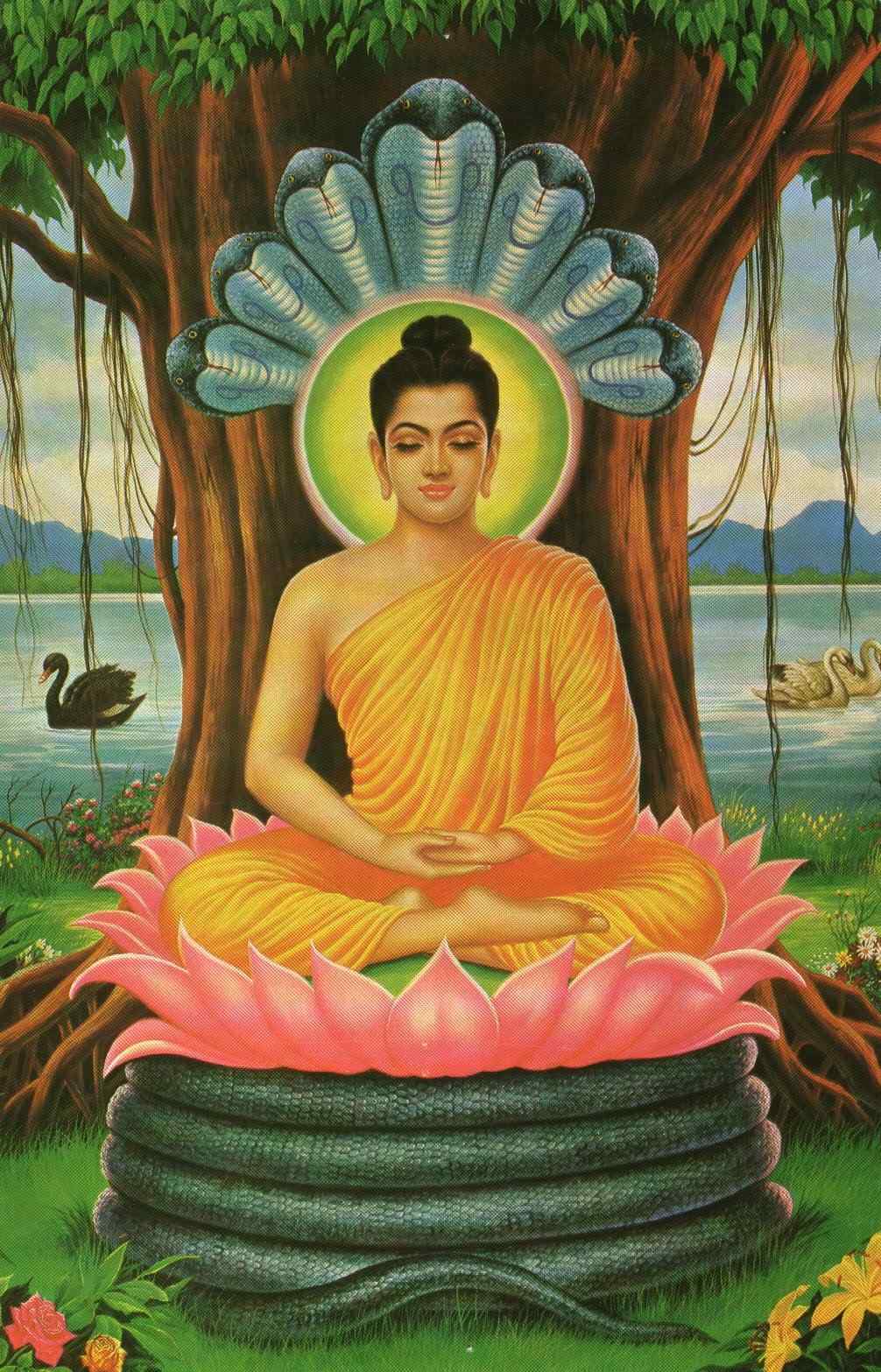

बौद्ध मार्ग की खोज: कर...

बौद्ध मार्ग की खोज: कर...

रामपुर का शाही ज़ायका:...

रामपुर का शाही ज़ायका:...

रामपुरवासियों के लिए ख...

रामपुरवासियों के लिए ख...

कैसे बढ़ता समुद्र का त...

कैसे बढ़ता समुद्र का त...

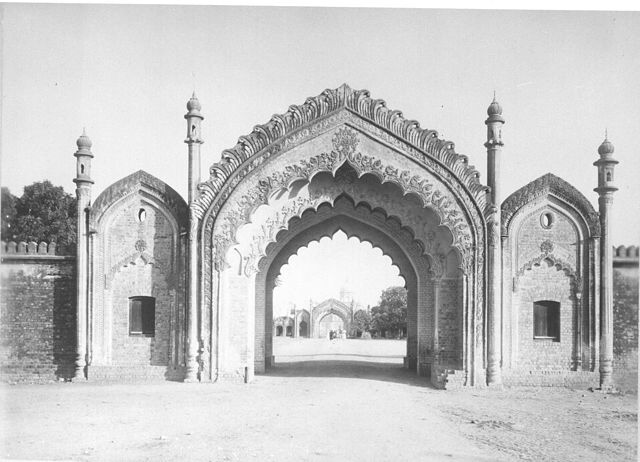

कैसे रामपुर की नवाबी विरासत, आज भी इसकी पहचान और गौरव को ज़िंदा रखे हुए है?

औपनिवेशिक काल और विश्व युद्ध : 1780 ई. से 1947 ई.

16-12-2025 09:24 AM

Rampur-Hindi

रामपुरवासियों, हमारी ज़मीन का इतिहास उतना ही गहरा और अनोखा है जितनी इसकी तहज़ीब। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, वह सिर्फ इमारतों या पुराने किस्सों का संग्रह नहीं है - बल्कि रामपुर की उस पहचान का सफ़र है जिसने इसे मुगल दौर से लेकर रोहिल्ला शासन और फिर नवाबी रियासत तक एक विशिष्ट मुकाम दिया। दिल्ली सल्तनत के दौर से लेकर रोहिलखंड के उदय तक, रामपुर की मिट्टी ने राजनीति, संस्कृति और स्थापत्य के इतने उतार-चढ़ाव देखे हैं कि हर मोड़ पर एक नई कहानी जन्म लेती है। इस लेख में हम उन कहानियों को आपकी ही भाषा में, आपके ही दृष्टिकोण से फिर से जीने की कोशिश करेंगे।

आज हम जानेंगे कि रामपुर का मध्ययुगीन इतिहास कैसे दिल्ली और मुगल प्रशासन से जुड़कर आगे बढ़ा। फिर, हम समझेंगे कि रोहिल्ला युद्धों ने किस तरह 1774 में रामपुर राज्य की स्थापना का रास्ता तैयार किया। इसके बाद, हम नवाबों के शासनक्रम और उनकी राजनीतिक चुनौतियों की यात्रा देखेंगे। आगे, हम रामपुर की अनोखी वास्तुकला - किले, मस्जिदों, गेटों और घंटाघर - की विशेषताओं को जानेंगे। अंत में, हम रज़ा पुस्तकालय और हामिद मंज़िल की बहुधार्मिक वास्तुकला को समझेंगे, जो रामपुर की सांस्कृतिक पहचान को आज भी जीवित रखती है।

रामपुर का ऐतिहासिक संदर्भ और मध्ययुगीन पृष्ठभूमि

रामपुर की ऐतिहासिक यात्रा केवल कुछ सदियों की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अध्याय है जिसकी जड़ें गहरे मध्ययुगीन भारत में फैली हुई हैं। उस समय यह इलाक़ा दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे से जुड़ा था और बदायूँ तथा संभल के बीच एक महत्वपूर्ण भू-भाग माना जाता था। मुगल शासन के दौरान यह क्षेत्र तेज़ी से विकसित हुआ - सड़कें, व्यापारिक रास्ते, और सैन्य गतिविधियाँ यहाँ बढ़ीं, जिससे इसका रणनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इतिहासकारों के अनुसार, जब रोहिलखंड की राजधानी बदायूँ से हटाकर बरेली ले जाई गई, तब रामपुर के महत्व में एक नई चमक जुड़ गई। यह वह समय था जब शहर के सामाजिक-सांस्कृतिक ढांचे में धीरे-धीरे परिवर्तन आने लगे, और नवाबी शासन की भावी नींव इसी प्रक्रिया के बीच तैयार होती गई। रामपुर की भूमि पर आने वाले वर्षों में जो कुछ भी हुआ, उसकी भूमिका इसी मध्ययुगीन पृष्ठभूमि में छिपी है।

रामपुर राज्य की स्थापना और रोहिल्ला युद्ध की निर्णायक भूमिका

रामपुर राज्य का जन्म किसी सामान्य राजनीतिक घटना का परिणाम नहीं था - यह कई संघर्षों, युद्धों और सत्ता-संतुलनों का परिणाम था। 1772 में रोहिल्ला पठानों ने मराठों के विरुद्ध लड़ाई के लिए अवध नवाब से क़र्ज़ लिया, लेकिन बाद में उसे वापस करने से इंकार कर दिया, जिससे संबंध बिगड़ गए। तनाव बढ़ते-बढ़ते 1774 में रोहिल्ला युद्ध का रूप ले बैठा। यह युद्ध सिर्फ दो पक्षों की लड़ाई नहीं था; ईस्ट इंडिया कंपनी (East India Company) की सैन्य उपस्थिति ने इसे और अधिक निर्णायक बना दिया। युद्ध के बाद रोहिल्ला सत्ता लगभग समाप्त हो गई, और इसी परिस्थिति में नवाब फ़ैज़ुल्लाह खान को रामपुर में एक स्वतंत्र रियासत स्थापित करने की अनुमति मिली। 7 अक्टूबर 1774 की वह तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जब ब्रिटिश कमांडर अलेक्ज़ेंडर चैंपियन (British Commander Alexander Champion) की मौजूदगी में रामपुर राज्य की नींव रखी गई। इसके अगले ही वर्ष नवाब ने नया किला और शहर बसाया - यही आज का आधुनिक रामपुर है, जो उनकी दूरदर्शिता और राजनीतिक चतुराई का प्रमाण है।

नवाबों का शासनक्रम: संघर्ष, उत्तराधिकार और राजनीतिक बदलाव

रामपुर के नवाबों का शासन इतिहास उतना सीधा नहीं जितना सतह पर लगता है। फ़ैज़ुल्लाह खान ने लगभग दो दशकों तक रियासत को स्थिरता और सांस्कृतिक दिशा दी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष तेज़ हो गया। उनके पुत्र मुहम्मद अली खान की हत्या केवल 24 दिनों में कर दी गई, जिससे रियासत में उथल-पुथल मच गई। गुलाम मुहम्मद खान कुछ महीनों तक सत्ता में रहे, लेकिन ब्रिटिश हस्तक्षेप ने उन्हें हटा दिया। इसके बाद अहमद अली खान आए, जिन्होंने 44 वर्षों तक रियासत को स्थिरता प्रदान की और सामाजिक व आर्थिक ढांचे को मजबूत किया। इसके बाद मोहम्मद सईद खान, यूसुफ़ अली खान और कल्ब अली खान जैसे शासक आए जिन्होंने रियासत को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाया। अंतत: 1930 में रज़ा अली खान अंतिम नवाब बने, और 1 जुलाई 1949 को रामपुर रियासत भारत संघ में विलय हो गई। यह वह क्षण था जब नवाबी शासन का युग इतिहास में दर्ज हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी रामपुर की गलियों, महलों और लोगों की यादों में जीवित है।

रामपुर की वास्तुकला: नवाबी सौंदर्य, मुगल शिल्प और ब्रिटिश प्रभाव का संगम

रामपुर की वास्तुकला एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि एक सभ्यता की आवाज़ है। यहाँ की इमारतें केवल पत्थर और चूने का ढांचा नहीं, बल्कि एक लंबे नवाबी वंश की सोच, कला-प्रेम और सांस्कृतिक दृष्टि का प्रतिबिंब हैं। रामपुर किला अपनी मजबूती और सौंदर्य के लिए जाना जाता है - इसके भीतर बने महल और सभागार आज भी उस शाही दौर की झलक दिखाते हैं। जामा मस्जिद, अपनी ऊँची मीनारों और मुलायम मुगल शिल्पकला के साथ दिलकश दृश्य प्रस्तुत करती है। ब्रिटेन से लाए गए विशाल घंटाघर की घड़ी आज भी इतिहास का वह पल दोहराती है, जब रामपुर एक समृद्ध और उन्नत रियासत के रूप में जाना जाता था। नवाबों द्वारा बनवाए गए प्रवेश द्वार - शाहबाद गेट, बिलासपुर गेट, नवाब गेट - न केवल वास्तुकला की दृष्टि से अनोखे हैं बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि रामपुर कभी एक सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध शहर रहा है।

रामपुर रज़ा पुस्तकालय: ज्ञान, कला और इतिहास का विश्व-स्तरीय खजाना

भारत में बहुत से पुस्तकालय हैं, लेकिन रज़ा पुस्तकालय जैसी धरोहर किसी के पास नहीं। यह पुस्तकालय सिर्फ किताबों का संग्रह नहीं, बल्कि सदियों के ज्ञान, कला और इतिहास की सबसे अनमोल निधि है। यहाँ 17,000 से अधिक पांडुलिपियाँ संग्रहीत हैं - कुछ हाथ से लिखी गई, कुछ दुर्लभ चित्रों से सजी, और कई ऐसी जो भारत में कहीं और उपलब्ध नहीं। 83,000 पुस्तकें, 5,000 लघु चित्र, 3,000 सुलेख के नमूने, और ताड़पत्रों से लेकर सिक्कों तक अनगिनत ऐतिहासिक वस्तुएँ - यह सब रामपुर को विश्व-स्तर पर अनोखा बनाती हैं। इस पुस्तकालय की संरक्षण प्रयोगशाला एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहाँ विशेषज्ञ इन दुर्लभ संपदाओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखते हैं। यह पुस्तकालय न केवल रामपुर की, बल्कि पूरी मानव सभ्यता की एक अनमोल धरोहर है।

हामिद मंज़िल और बहुधार्मिक वास्तुकला: एक इमारत, चार धर्मों का संदेश

रामपुर रज़ा पुस्तकालय जिस इमारत - हामिद मंज़िल - में स्थित है, वह अपने आप में वैश्विक स्तर पर अद्वितीय है। इसकी चार-स्तरीय मीनारें धार्मिक विविधता और सहिष्णुता का शानदार संदेश देती हैं। नीचे का हिस्सा मस्जिद की आकृति लिए हुए है, जो इस्लामी कला की नज़ाकत को दर्शाता है। उसके ऊपर का हिस्सा चर्च जैसा बनाया गया है, जिसमें यूरोपीय वास्तुकला की गूँज सुनाई देती है। इसके बाद गुरुद्वारे की शैली का अंश आता है, जो सिख वास्तु परंपरा को सम्मान देता है। और सबसे ऊपरी हिस्सा मंदिर के वास्तु रूप में, भारतीय आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक बहुलता का प्रतीक है। ऐसा स्थापत्य शायद ही दुनिया में कहीं देखने को मिले - जो बताता है कि रामपुर केवल एक रियासत नहीं था, बल्कि विचारों, विश्वासों और संस्कृतियों का संगम था।

संदर्भ -

https://tinyurl.com/muwcs4wj

https://tinyurl.com/4v4fc6mw

https://tinyurl.com/yynnns6c

https://tinyurl.com/y5yyyefa

https://tinyurl.com/4w4neeez

रामपुर में मातृत्व और काम के बीच संतुलन को सहारा देता मातृत्व लाभ अधिनियम

आधुनिक राज्य : 1947 ई. से वर्तमान तक

15-12-2025 09:22 AM

Rampur-Hindi

रामपुर की महिलाएँ आज शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और सरकारी संस्थानों सहित विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के साथ बराबरी से काम कर रही हैं। चाहे वह शिक्षण क्षेत्र हो, स्वास्थ्य सेवाएँ, सरकारी कार्यालय या व्यवसायिक संस्थान, महिलाएँ हर क्षेत्र में अपनी मेहनत और क्षमता साबित कर रही हैं। लेकिन गर्भावस्था और मातृत्व का अनुभव हर महिला के लिए संवेदनशील और महत्वपूर्ण समय होता है। यह समय न केवल शारीरिक और मानसिक बदलाव से भरा होता है, बल्कि परिवार और कार्यस्थल के बीच संतुलन बनाने की चुनौती भी प्रस्तुत करता है। रामपुर की महिलाओं के लिए यह आवश्यक है कि उनका कार्यस्थल इस समय का समर्थन करे और उन्हें सुरक्षित, आरामदायक और सहयोगी माहौल प्रदान करे। इसी संदर्भ में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और उसके हालिया संशोधन गर्भवती और हाल ही में माताओं के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं और उन्हें संतुलित पारिवारिक और पेशेवर जीवन सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।

इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि रामपुर की गर्भवती और नई माताओं के लिए मातृत्व अवकाश कैसे काम करता है और इसे सुनिश्चित करने के लिए किन नियमों और सुविधाओं का पालन किया जाता है। हम समझेंगे मातृत्व लाभ अधिनियम (Maternity Benefit Act) 1961 और उसके संशोधन, गर्भवती महिलाओं और नई माताओं के लिए कार्यस्थल सुविधाएँ, मातृत्व अवकाश के दौरान वित्तीय सुरक्षा और लाभ, साथ ही इस दौरान आने वाली चुनौतियाँ और उनके व्यवहारिक समाधान। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और हालिया संशोधन

मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और हालिया संशोधन

रामपुर की महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी साधन है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था, प्रसव और नवजात शिशु की देखभाल के दौरान सुरक्षा, सुविधा और वित्तीय संरक्षण प्रदान करना है। अधिनियम के अनुसार, पहली और दूसरी बार मां बनने वाली महिलाएँ छह महीने तक मातृत्व अवकाश का लाभ उठा सकती हैं, जबकि तीसरी बार मातृत्व होने पर यह अवधि तीन महीने तक सीमित रहती है। इस अवकाश के दौरान महिला को उसका पूरा वेतन देना नियोक्ता के लिए अनिवार्य है, ताकि वह अपने परिवार और स्वास्थ्य की देखभाल पूरी तरह कर सके। 2017 में किए गए संशोधनों ने इस अधिनियम को और अधिक व्यापक और महिलाओं के अनुकूल बना दिया। गोद लेने वाली माताओं और कमीशनिंग माताओं को अब इस अधिनियम के तहत मातृत्व अवकाश का लाभ मिलने लगा। कमीशनिंग माताएँ, जो किसी अन्य महिला के गर्भ में भ्रूण विकसित कराती हैं, अब निर्धारित अवधि तक अवकाश का लाभ ले सकती हैं। इसके अलावा, घर से काम करने की सुविधा को कानूनी मान्यता दी गई, जिससे गर्भवती महिलाएँ अपने स्वास्थ्य और परिवार का ध्यान रखते हुए पेशेवर काम भी जारी रख सकती हैं। पचास या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों पर नजदीकी बाल देखभाल केंद्र की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है, ताकि माताओं को अपने बच्चों की देखभाल और कार्यस्थल जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना आसान हो।

गर्भवती महिलाओं और नई माताओं के लिए कार्यस्थल सुविधाएँ

रामपुर के कार्यस्थलों पर गर्भवती महिलाओं और नई माताओं के लिए सुरक्षित और सहयोगी माहौल सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियोक्ताओं को गर्भवती महिला कर्मचारियों के लिए आरामदायक बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय, सुरक्षित पेयजल और विश्राम के लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए। इसके अलावा, मातृत्व अवकाश के दौरान माताओं को दिन में अपने बच्चे की देखभाल के लिए पर्याप्त समय और सुविधा मिलना चाहिए। यदि महिला का कार्य घर से किया जा सकता है, तो उसे घर से काम करने की अनुमति भी दी जानी चाहिए। यह न केवल महिलाओं को पेशेवर जीवन में बने रहने में मदद करता है, बल्कि उनके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को भी सुरक्षित रखता है। मातृत्व अवकाश के बाद भी महिलाओं को पेशेवर जिम्मेदारियों और परिवार के बीच संतुलन बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए। कार्यस्थलों पर उचित और सुरक्षित वातावरण, पर्याप्त आराम, और बच्चे की देखभाल की सुविधाएँ न केवल महिलाओं के लिए सहायक हैं, बल्कि इससे पूरे संगठन में उत्पादकता और सकारात्मक कार्यसंस्कृति भी बनी रहती है। कार्यस्थलों पर यह समझ होना जरूरी है कि माताओं के लिए सहायक माहौल तैयार करना केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरी टीम और संगठन के लिए भी लाभकारी है। मातृत्व अवकाश और वित्तीय सुरक्षा

मातृत्व अवकाश और वित्तीय सुरक्षा

रामपुर की महिलाएँ मातृत्व अवकाश के दौरान अपने स्वास्थ्य और बच्चे के पोषण पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। यह समय उन्हें नवजात शिशु के साथ भावनात्मक बंधन बनाने, शारीरिक रूप से ठीक होने और पेशेवर जीवन में फिर से सक्रिय होने की तैयारी करने का अवसर देता है। मातृत्व लाभ अधिनियम महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करता है, जिससे वे अपने परिवार और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाए रख सकती हैं। मातृत्व अवकाश का यह समय महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने, नवजात शिशु की देखभाल करने और प्रसव के बाद शारीरिक रूप से स्वस्थ होने में मदद करता है। यह न केवल महिला के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि उसे मानसिक रूप से भी सशक्त बनाता है। कार्यस्थल पर पर्याप्त समर्थन और सुरक्षित वातावरण मिलने से माताओं को अपने पेशेवर जीवन में लौटने में सहजता होती है और वे अपने कर्तव्यों को पूरी क्षमता से निभा सकती हैं। चुनौतियाँ और उनके समाधान

चुनौतियाँ और उनके समाधान

हालांकि मातृत्व अवकाश महिलाओं के लिए लाभकारी है, इसके साथ कुछ चुनौतियाँ भी जुड़ी होती हैं। रामपुर के कार्यस्थलों पर कभी-कभी मातृत्व अवकाश पर गई महिला के लिए अस्थायी प्रतिस्थापन ढूँढना कठिन हो सकता है। नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना समय और संसाधन मांगता है, जिससे कार्यस्थल की उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। इस समस्या का समाधान नियोक्ता और महिला कर्मचारी के बीच समझौते और लचीले उपाय अपनाकर किया जा सकता है। माताओं को काम पर लौटने के बाद पर्याप्त समय और सहयोग भी मिलना चाहिए। कार्यस्थल पर सहायक वातावरण और समायोजित जिम्मेदारियाँ सुनिश्चित करने से महिलाएँ अपने पेशेवर और पारिवारिक जीवन के बीच बेहतर संतुलन बना सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप न केवल महिला कर्मचारी की मानसिक और शारीरिक भलाई सुरक्षित रहती है, बल्कि संगठन भी दीर्घकालीन लाभ और सकारात्मक कार्यसंस्कृति का अनुभव करता है।

संदर्भ

https://tinyurl.com/mshxpn4s

https://tinyurl.com/yc5rsj2n

https://tinyurl.com/bdd2v3uy

https://tinyurl.com/zt46vs98

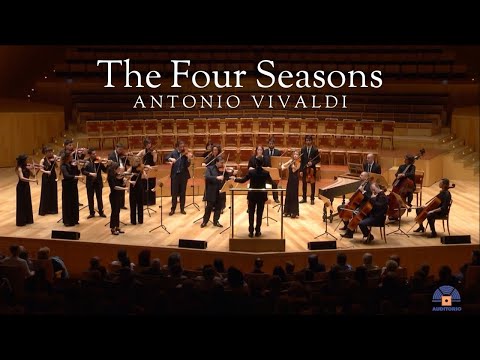

विवाल्डी की शानदार ‘द फोर सीज़न्स’:संगीत में मौसमों का जादुई सफ़र

ध्वनि I - कंपन से संगीत तक

14-12-2025 09:29 AM

Rampur-Hindi

एंटोनियो विवाल्डी (Antonio Vivaldi) की महान पश्चिमी रचनाओं में से एक “द फोर सीज़न्स (The Four Seasons)” को मौसम पर आधारित संगीत का सबसे जीवंत और प्रभावशाली उदाहरण माना जाता है। 1700 के दशक की शुरुआत में रचित यह कृति चार वायलिन कॉन्सर्टो (Four Violin Seasons) का सेट है, जिनमें हर एक प्रकृति के अलग-अलग मौसम - वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत - की अनुभूति करवाता है। विवाल्डी, जो इटली के एक प्रसिद्ध संगीतकार और अद्भुत वायलिन वादक थे, ने इस रचना के माध्यम से संगीत को सिर्फ सुनने भर का अनुभव नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक कहानी की तरह महसूस करने योग्य बना दिया।

इस कृति की खास बात यह है कि यह कार्यक्रम संगीत (Program Music) का शुरुआती और बेहतरीन उदाहरण मानी जाती है - यानी ऐसा संगीत जो अपनी धुनों और सुरों के जरिए किसी दृश्य, भावना या कहानी को सामने लाता है। प्रत्येक कॉन्सर्टो को तीन मूवमेंट्स (movements) - तेज़, धीमा और फिर तेज़ - में बाँटा गया है, और इनके साथ-साथ लिखे गए सॉनेट (Sonnet) भी तीन हिस्सों में विभाजित हैं। यह संरचना संगीत और कविता को एक साथ जोड़कर श्रोताओं को मौसमों की एक जीवंत यात्रा पर लेकर जाती है। द फोर सीज़न्स को दुनिया भर में आज भी उतनी ही प्रशंसा मिलती है जितनी इसके रचे जाने के समय। इसकी धुनें यह साबित करती हैं कि विवाल्डी न केवल एक महान संगीतकार थे, बल्कि प्रकृति, भावनाओं और रचनात्मकता को सुरों में पिरोने की अद्भुत क्षमता भी रखते थे।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/3f4esn3x

https://tinyurl.com/mvf2w8hc

जब राधा-कृष्ण की लीला मंच पर जीवित होती है: रासलीला का आध्यात्मिक सौंदर्य

दृष्टि II - अभिनय कला

13-12-2025 09:22 AM

Rampur-Hindi

रामपुरवासियों, जब-जब मंदिरों में “राधे-कृष्ण” के मधुर भजन गूंजते हैं और कलाकार मंच पर श्रीकृष्ण की लीला का अभिनय करते हैं, तो वातावरण में एक दिव्यता घुल जाती है। हमारे रामपुर की सांस्कृतिक आत्मा हमेशा से संगीत, नृत्य और भक्ति से जुड़ी रही है - यही कारण है कि जब वृंदावन की रासलीला का नाम लिया जाता है, तो उसका भाव रामपुर की तहज़ीब और कलात्मकता से सहज रूप में जुड़ जाता है। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और ईश्वरत्व की जीवित परंपरा है, जिसने सदियों से लोगों के हृदयों में भक्ति का दीप जलाए रखा है।

आज हम इस लेख में समझेंगे कि रासलीला की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका वास्तविक अर्थ क्या है। फिर, हम जानेंगे कि वृंदावन की पारंपरिक रासलीला किस प्रकार श्रद्धा और कला का संगम बन गई। इसके बाद, हम मणिपुर की रासलीला की अनूठी शैली और उसके आध्यात्मिक नृत्य रूप को देखेंगे। आगे, हम यह भी जानेंगे कि किस प्रकार रासलीला ने भरतनाट्यम, कथक और अन्य शास्त्रीय नृत्यों को प्रभावित किया। अंत में, हम आधुनिक भारत में इसके पुनर्जीवन और वैश्विक पहचान पर चर्चा करेंगे।

वृंदावन से रासलीला का आध्यात्मिक संबंध

वृंदावन का संबंध केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि आत्मिक और भावनात्मक है। यही वह पवित्र स्थल है जहाँ श्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचकर प्रेम को ईश्वरत्व का रूप दिया। जब यहाँ के मंदिर प्रांगण में रासलीला का मंचन होता है, तो भक्ति का वह भाव पूरे वातावरण में फैल जाता है। सैकड़ों श्रद्धालु दीपक जलाकर “जय राधे कृष्ण” के जयघोष के बीच जब गोपीगीत सुनते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं श्रीकृष्ण की बांसुरी की ध्वनि हवा में घुल गई हो। रासलीला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि वह सेतु है जो भक्तों को श्रीकृष्ण की लीला और वृंदावन की पवित्रता से जोड़ता है। यह परंपरा इस बात का जीवंत प्रमाण है कि भक्ति की शक्ति सीमाओं से परे है - जहाँ प्रेम है, वहीं वृंदावन है। रासलीला की उत्पत्ति और अर्थ

रासलीला की उत्पत्ति और अर्थ

“रासलीला” शब्द स्वयं में आध्यात्मिक अर्थ लिए हुए है। यह दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है - ‘रस’ जिसका अर्थ है आनंद, प्रेम या दिव्यता का स्वाद, और ‘लीला’ जिसका अर्थ है ईश्वर की खेलमयी क्रिया। इन दोनों के मेल से उत्पन्न यह शब्द “दिव्य प्रेम की लीला” का प्रतीक बन जाता है। भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि जब श्रीकृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई, तो वृंदावन की गोपियाँ अपने घरों और परिवारों को छोड़कर उस ध्वनि की ओर खिंच आईं। यह आकर्षण सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मिक था - एक आत्मा का अपने परमात्मा की ओर दौड़ पड़ना। जयदेव के गीत गोविंद और अन्य भक्ति ग्रंथों में रासलीला को प्रेम की पराकाष्ठा बताया गया है, जहाँ शरीर और मन लुप्त होकर केवल भक्ति रह जाती है। यह नृत्य केवल एक कथा का चित्रण नहीं, बल्कि भक्ति योग की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है - जहाँ प्रेम, त्याग और समर्पण एक साथ विलीन हो जाते हैं।

वृंदावन की पारंपरिक रासलीला – श्रद्धा और कला का संगम

वृंदावन की रासलीला एक ऐसी सांस्कृतिक परंपरा है, जो भक्ति को कला के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाती है। यहाँ के रसमंडली समूह, जिनके कलाकारों को रसधारी कहा जाता है, वर्षभर भागवत पुराण के प्रसंगों का अभ्यास करते हैं। इन प्रस्तुतियों में संगीत, नृत्य, अभिनय और भाव - सभी का अद्भुत संतुलन होता है। मंच आमतौर पर गोल आकार का बनाया जाता है, जो जीवन और प्रेम की अनंतता का प्रतीक माना जाता है। रासलीला के समय पूरा वातावरण भक्ति से सराबोर हो जाता है - पृष्ठभूमि में मृदंग की लय, झांझ की झंकार और संगीतमय संवाद दर्शकों को अध्यात्मिक अनुभूति कराते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति मन से रासलीला का श्रवण करता है, वह श्रीकृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि वह पवित्र क्षण है जब कला, संस्कृति और श्रद्धा एकाकार हो जाते हैं।

मणिपुर की रासलीला – नृत्य रूप में आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति

भारत के पूर्वोत्तर में स्थित मणिपुर ने रासलीला को एक अद्वितीय नृत्य रूप में पिरोया है। 18वीं शताब्दी में राजा भाग्यचंद्र, जिन्हें निंगथउ चिंग-थांग खोंबा भी कहा जाता है, ने इस नृत्य शैली को विकसित किया था। मणिपुरी रासलीला अपनी कोमलता, लयबद्धता और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसमें नर्तक और नर्तकियाँ पारंपरिक परिधान पहनते हैं - राधा और गोपियों की पोशाकें सुंदर जरी, रेशम और जरीदार घेरों से सजी होती हैं। इस नृत्य की हर मुद्रा और भाव भक्ति से ओतप्रोत होता है। कलाकारों के चेहरे पर शांति, उनकी गतियों में सौम्यता और उनकी आंखों में भक्ति का प्रकाश झलकता है। यह केवल नृत्य नहीं, बल्कि ध्यान का एक रूप है, जहाँ हर लय के साथ आत्मा ईश्वर के समीप पहुंचती है। मणिपुरी रासलीला यह सिखाती है कि जब भक्ति कला बनती है, तो वह केवल मनोरंजन नहीं रह जाती - वह साधना बन जाती है।

शास्त्रीय नृत्यों में रासलीला का प्रभाव

रासलीला की गूंज केवल मथुरा या वृंदावन तक सीमित नहीं रही। यह कथा भारत के विभिन्न शास्त्रीय नृत्य रूपों में रच-बस गई है। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी और कुचिपुड़ी जैसे नृत्य रूपों में राधा-कृष्ण की प्रेमकथा भाव, संगीत और मुद्रा के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। विशेष रूप से कथक नृत्य, जो उत्तर भारत की शान है, रासलीला से गहराई से जुड़ा हुआ है। कथक के हर चक्कर में, हर ठुमरी की ताल में और हर भावाभिव्यक्ति में श्रीकृष्ण की रासलीला की झलक मिलती है। कलाकार जब मंच पर “कृष्ण मुरारी” का अभिनय करते हैं, तो दर्शक स्वयं को उस दिव्य नृत्य का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि रासलीला ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा को भावनात्मक गहराई और आध्यात्मिक ऊँचाई प्रदान की है।

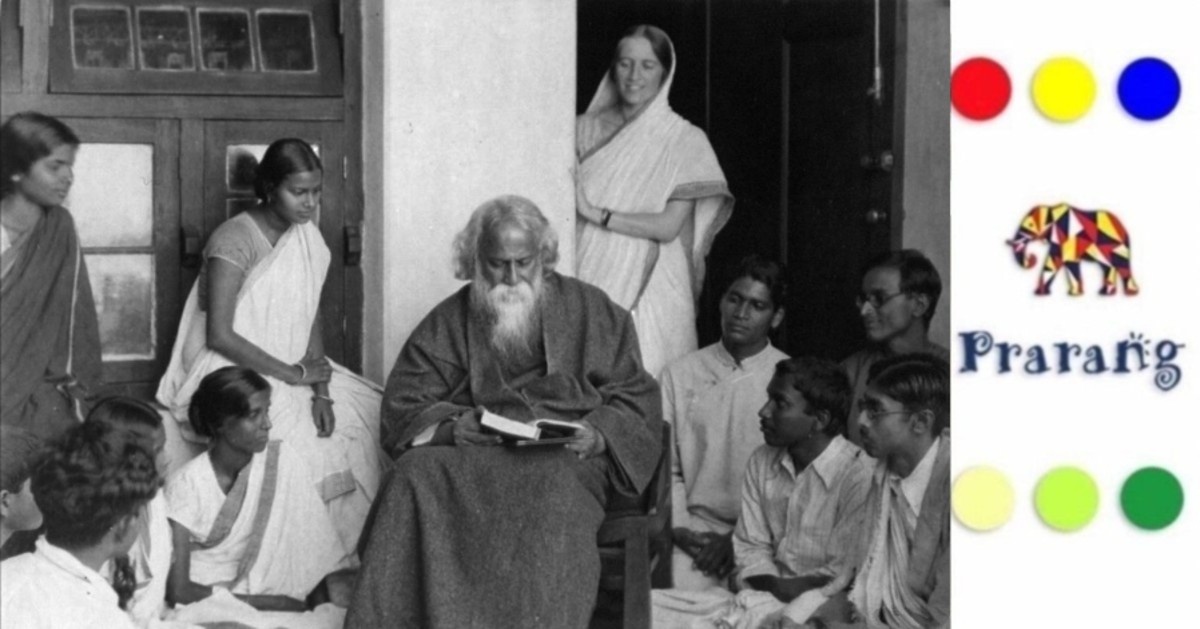

आधुनिक भारत में रासलीला का विस्तार और पुनर्जीवन

आज के समय में रासलीला केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं रही, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा बन चुकी है। मथुरा और वृंदावन में प्रतिवर्ष होने वाले रासलीला उत्सव हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। यहाँ के मंदिरों में दीप, संगीत और भक्ति का ऐसा संगम होता है जो हर दर्शक को आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। रासलीला के पुनर्जीवन में रवींद्रनाथ टैगोर का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने 1917 में मणिपुरी रासलीला देखकर इसे शांतिनिकेतन के विश्व-भारती विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया। यह कदम न केवल रासलीला को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला था, बल्कि उसने इसे आधुनिक कला मंचों तक पहुँचाया। आज रासलीला का प्रदर्शन लंदन (London, UK), न्यूयॉर्क (New York, USA) और टोक्यो (Tokyo, Japan) जैसे शहरों में भी किया जाता है - यह संदेश देते हुए कि प्रेम और भक्ति की यह धारा युगों और सीमाओं से परे है।

संदर्भ

https://bit.ly/3olYZaU

https://bit.ly/3olYZaU

https://tinyurl.com/3vetxf5h

इत्र की बोतलों की नफ़ासत: जहाँ खुशबू और शिल्प मिलकर एक अनोखा अनुभव रचते हैं

गंध - सुगंध/परफ्यूम

12-12-2025 09:24 AM

Rampur-Hindi

सुगंध की दुनिया में कदम रखते ही सबसे पहले जो चीज़ हमारी नज़र को थाम लेती है, वह महक नहीं—बल्कि उसकी शानदार बोतल होती है। बोतल की चमक, उसका आकार, उसकी बारीक़ बनावट मानो चुपचाप यह फुसफुसा देती है कि भीतर कैसी दुनिया बसेरी है। किसी इत्र को महसूस करने से पहले ही उसकी बोतल हमें एक अनुभव की दहलीज़ पर ले आती है—जहाँ सौंदर्य, रहस्य और कल्पना एक साथ जीवित हो उठते हैं। चमकते शीशे की पारदर्शी लकीरों में, रंगीन धातुओं की महीन नक्काशी में और अनोखी आकृतियों की कलात्मक भंगिमाओं में एक अजब ही जादू होता है। ये बोतलें इत्र को केवल एक खुशबू नहीं रहने देतीं; वे उसे एक एहसास में, एक कला-कृति में, एक ऐसी याद में बदल देती हैं जिसे हाथ में थामकर भी महसूस किया जा सकता है। हर बोतल की बनावट में एक कहानी छिपी होती है—कभी कारीगर की मेहनत की, कभी किसी सभ्यता की परंपरा की, और कभी किसी रचनात्मक मन की उड़ान की।

आज हम एक सुगंधित सफ़र पर निकलेंगे - जहाँ हम जानेंगे कि इत्र की बोतलों ने समय के साथ कैसे रूप बदला, कैसे उनका डिज़ाइन कला और प्रतिष्ठा का प्रतीक बना, और कैसे ये केवल खुशबू नहीं, बल्कि संस्कृति और रचनात्मकता की पहचान बन गईं। अंत में, हम यूरोप के स्वर्ण युग से लेकर आधुनिक ब्रांड्स और संग्रहालयों तक उस सफ़र को समझेंगे, जिसने इत्र की बोतलों को इतिहास में अमर कर दिया।

प्राचीन सभ्यताओं में इत्र की बोतलों की शुरुआत

इत्र का इतिहास मानव सभ्यता के साथ ही शुरू होता है। लगभग 1000 ईसा पूर्व, प्राचीन मिस्र में लोग सुगंधित तेलों और रेज़िन से सुगंध बनाते थे, जिन्हें मिट्टी या लकड़ी के छोटे पात्रों में रखा जाता था। जब काँच का आविष्कार हुआ, तो मिस्रियों ने इत्र रखने के लिए नाजुक और सुंदर बोतलें बनानी शुरू कीं, जिन्हें मंदिरों और राजमहलों में उपयोग किया जाता था। ग्रीस और रोम की सभ्यताओं ने इस परंपरा को और आगे बढ़ाया। यूनानियों ने मिट्टी, धातु और काँच से अलग-अलग आकार की बोतलें बनाईं - कुछ पक्षी जैसी, कुछ जानवर जैसी, तो कुछ मानव आकृतियों वाली। रोमनों ने इत्र को सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ा, और उनकी बोतलों में सोने, चाँदी और कीमती पत्थरों की सजावट की जाने लगी। इस दौर में इत्र सिर्फ़ सुगंध नहीं, बल्कि विलासिता और सम्मान का प्रतीक बन चुका था।

इत्र की बोतलों के आकार और कलात्मक विकास का इतिहास

जैसे-जैसे सभ्यताएँ आगे बढ़ीं, इत्र की बोतलें भी केवल सुगंध रखने के साधन नहीं रहीं - वे सौंदर्य, कला और संस्कृति की अभिव्यक्ति बन गईं। चीन में 18वीं सदी के दौरान जेड और चीनी मिट्टी की बनी इत्र की बोतलों पर बारीक नक्काशी और चित्रकारी की जाती थी। वहीं यूरोप में 17वीं से 19वीं सदी तक परफ्यूम बोतलों का डिज़ाइन फैशन का हिस्सा बन गया। हर युग की अपनी कलात्मक पहचान रही - कभी पारदर्शी काँच में उकेरी गई सुंदरता, तो कभी धातु के ढक्कनों पर की गई नक्काशी। इस समय में इत्र की बोतलों का रूप सामाजिक प्रतिष्ठा का संकेतक बन गया था। आज भी कई संग्रहालयों में 200 साल पुरानी इत्र की बोतलें रखी हैं, जो यह बताती हैं कि सुगंध की यह यात्रा हमेशा कला से जुड़ी रही है।

डिज़ाइन और उपभोक्ता मनोविज्ञान: बोतल के आकार का महत्व

इत्र की बोतल केवल एक पैकेजिंग नहीं होती - यह ब्रांड की आत्मा और उपभोक्ता के स्वाद का आईना होती है। क्लासिक (classic) और अंडाकार बोतलें परंपरा और शालीनता का प्रतीक हैं, जैसे शनेल नंबर 5 (Chanel No. 5), जो आज भी “सादगी में शान” का उदाहरण है। वहीं आधुनिक और अमूर्त डिज़ाइन युवाओं को आकर्षित करते हैं जो कुछ नया और अलग खोजते हैं। छोटी बोतलें यात्रियों के लिए उपयोगी हैं, जबकि बड़ी और आलीशान बोतलें अमीरी और लक्ज़री (luxury) का अहसास कराती हैं। यही कारण है कि बोतल का डिज़ाइन उपभोक्ताओं की भावनाओं, उम्र और जीवनशैली से गहराई से जुड़ा होता है। एक परफेक्ट डिज़ाइन न केवल सुगंध को संभालता है, बल्कि खरीदार की कल्पना को भी छू लेता है।

18वीं से 19वीं सदी तक की परफ्यूम बोतलों का यूरोपीय विकास

यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी के दौरान इत्र की बोतलें शाही जीवन का अहम हिस्सा बन गईं। फ्रांस में बैकारेट ग्लासहाउस (Baccarat Glasshouse) ने पहली बार काँच की शानदार बोतलें बनाईं, जिन्हें राजघरानों और कुलीन वर्गों ने अपनाया। रूस में फैबरगे कार्यशाला (Fabergé Workshop) ने रत्नों और धातु से बनी कलात्मक बोतलें तैयार कीं, जो देखने में किसी गहने से कम नहीं थीं। बोहेमिया (Bohemia) के ग्लास हाउस (Glass House) और इंग्लैंड (England) के डिजाइनरों ने भी परफ्यूम बोतलों को नया रूप दिया। ये बोतलें अब केवल सुगंध का पात्र नहीं थीं - वे कला, रचनात्मकता और विलासिता का संगम बन चुकी थीं।

आधुनिक युग की प्रतिष्ठित इत्र बोतलें और ब्रांड्स

20वीं सदी में फैशन उद्योग ने परफ्यूम की दुनिया को नया रूप दिया। कोको शनेल (Coco Chanel) ने 1921 में शनेल नंबर 5 लॉन्च किया - जिसकी सादी और सीधी रेखाओं वाली बोतल आज भी क्लासिक एलीगेंस (classic elegance) का प्रतीक है। एलिज़ाबेथ टेलर का व्हाइट डायमंड (Elizabeth Taylor’s White Diamonds) जैसी बोतलें इस बात का उदाहरण हैं कि डिज़ाइन किसी ब्रांड की पहचान बन सकता है। आज डियोर (Dior), गुच्ची (Gucci), वर्साचे (Versace) और कई आधुनिक ब्रांड्स अपने इत्र को प्रस्तुत करने के लिए अनोखे आकारों, काँच की कटिंग और प्रतीकात्मक रंगों का इस्तेमाल करते हैं। इन बोतलों को देखकर ऐसा लगता है मानो यह एक सुगंधित कला प्रदर्शनी हो, जहाँ हर डिज़ाइन एक भावना को दर्शाता है।

संग्रहालयों और कला प्रदर्शनियों में इत्र की बोतलों की अहमियत

आज दुनिया भर के कला संग्रहालयों में प्राचीन और आधुनिक दोनों तरह की इत्र की बोतलें संरक्षित हैं। पेरिस के पाले द टोक्यो (Palais de Tokyo) या लंदन के विक्टोरिया ऐंड अल्बर्ट म्यूज़ियम (Victoria and Albert Museum) में रखी ये बोतलें केवल इतिहास नहीं दिखातीं - वे यह भी बताती हैं कि इंसान ने हमेशा सुंदरता और सुगंध को साथ-साथ जिया है। ये बोतलें सिर्फ़ इत्र का इतिहास नहीं, बल्कि सभ्यता की कलात्मक यात्रा का दर्पण हैं। इनमें दर्ज हर डिज़ाइन, हर आकार, और हर रंग यह कहता है कि सुगंध की दुनिया केवल इंद्रिय सुख नहीं - यह इंसान की रचनात्मकता और पहचान की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/2288rvrh

https://tinyurl.com/26zaqly6

https://tinyurl.com/24yccxfc

https://tinyurl.com/27lemqty

https://tinyurl.com/3bdeynmp

रामपुरवासियों, जानिए स्टॉक एक्सचेंज की दुनिया - निवेश और विकास की नई दिशा

अवधारणा I - मापन उपकरण (कागज़/घड़ी)

11-12-2025 09:15 AM

Rampur-Hindi

रामपुरवासियों, आज के समय में जब हर कोई अपनी बचत को बढ़ाने और आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य की तलाश में है, तब “स्टॉक एक्सचेंज” (Stock Exchange) का नाम बार-बार सुनने को मिलता है। बहुत से लोग शेयर बाज़ार में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी की कमी उन्हें पीछे रोक देती है। पहले निवेश सिर्फ़ बड़े शहरों तक सीमित था, लेकिन अब रामपुर जैसे उभरते शहरों के लोग भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स (Digital Platforms) के ज़रिए शेयर मार्केट (share market) से जुड़ रहे हैं। ऐसे में यह समझना ज़रूरी है कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, यह कैसे काम करता है, और यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इतना अहम क्यों है। यही लेख आपको सरल और रोचक भाषा में इस पूरी प्रक्रिया से परिचित कराएगा।

इस लेख में हम क्रमवार समझेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज की मूल परिभाषा क्या है और यह अन्य वित्तीय बाज़ारों से कैसे अलग है। फिर हम दुनिया के शीर्ष 10 स्टॉक एक्सचेंजों के बारे में जानेंगे, जिनमें न्यूयॉर्क (New York), नैस्डैक (NASDAQ), टोक्यो (Tokyo) और शंघाई जैसे बड़े बाज़ार शामिल हैं। इसके बाद, हम भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज - बीएसई (BSE) और एनएसई (NSE) की भूमिका पर चर्चा करेंगे, जिन्होंने भारतीय निवेशकों के लिए पूंजी बाज़ार को आसान बनाया। आगे, हम जानेंगे कि कंपनियों को सूचीबद्ध होने से क्या लाभ मिलते हैं, साथ ही शेयर मार्केट से जुड़े संभावित जोखिमों और ऑनलाइन ट्रेडिंग के नए डिजिटल युग पर भी नज़र डालेंगे।

स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? इसका कार्य और संरचना

स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा वित्तीय मंच है जहाँ कंपनियाँ अपनी हिस्सेदारी को शेयरों के रूप में आम लोगों के लिए प्रस्तुत करती हैं, और निवेशक इन शेयरों को खरीदकर कंपनी में भागीदार बनते हैं। यह एक नियंत्रित, पारदर्शी और संगठित व्यवस्था होती है, जो सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और निगरानी संस्थाओं के अधीन चलती है। यहाँ होने वाला हर लेन-देन दर्ज और सत्यापित होता है, जिससे निवेशकों को एक सुरक्षित वातावरण प्राप्त होता है। स्टॉक एक्सचेंज का मूल कार्य दो स्तरों पर चलता है - पहला, कंपनियों को पूंजी जुटाने का अवसर देना, और दूसरा, निवेशकों को उनके निवेश पर लाभ प्राप्त करने का मौका प्रदान करना। जब कोई कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो उसके शेयरों का मूल्य बढ़ता है और निवेशकों को फायदा होता है। इसके विपरीत, यदि कंपनी की स्थिति कमजोर होती है, तो शेयरों की कीमत गिर सकती है। यही जोखिम और अवसर का संतुलन शेयर बाजार को रोमांचक बनाता है। यह बाजार ओवर-द-काउंटर (OTC) व्यापार से भिन्न होता है, क्योंकि यहाँ हर सौदा नियामक संस्थाओं (जैसे SEBI) की निगरानी में होता है। इस तरह यह सुनिश्चित किया जाता है कि निवेशक के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अनियमितता न हो - यही स्टॉक एक्सचेंज की सबसे बड़ी विशेषता है।

दुनिया के शीर्ष 10 स्टॉक एक्सचेंज: वैश्विक वित्त की धड़कनें

आज वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा स्टॉक एक्सचेंजों पर आधारित है, जहाँ हर मिनट अरबों डॉलर का व्यापार होता है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) है, जो लगभग $27 ट्रिलियन (trillion) के बाजार पूंजीकरण के साथ अंतरराष्ट्रीय वित्त की दिशा तय करता है। इसके बाद नैस्डैक आता है, जो तकनीकी दिग्गज कंपनियों - जैसे एप्पल (Apple), अमेज़न (Amazon), माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) और गूगल (Google) - का केंद्र है। जापान एक्सचेंज ग्रुप (Japan Exchange Group) एशिया का मजबूत वित्तीय स्तंभ है, जबकि शंघाई स्टॉक एक्सचेंज और हांगकांग एक्सचेंज चीन की तीव्र आर्थिक प्रगति का प्रतीक हैं। यूरोनेक्स्ट (Euronext) यूरोप के कई देशों का संयुक्त एक्सचेंज है, जो महाद्वीपीय व्यापार को एकीकृत करता है। इनके अलावा, टोरंटो (Toronto), शेन्ज़ेन (Shenzhen) और कोरिया एक्सचेंज (Korea Exchange) भी वैश्विक पूंजी बाजार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन सभी एक्सचेंजों की खासियत यह है कि ये सिर्फ़ शेयर व्यापार के केंद्र नहीं हैं - ये अपने देशों की आर्थिक नीतियों, निवेश प्रवाह और रोजगार संरचना को प्रभावित करते हैं। कहा जा सकता है कि ये वैश्विक वित्तीय धड़कनें हैं, जिनकी गति से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है।

भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज: बीएसई और एनएसई की भूमिका

भारत में पूंजी बाजार की नींव दो प्रमुख स्तंभों पर टिकी है - बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE)। बीएसई, जिसकी स्थापना 1875 में मुंबई के दलाल स्ट्रीट पर हुई, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यह आज भी लगभग 6000 कंपनियों को सूचीबद्ध रखता है और इसका सूचकांक सेंसेक्स (Sensex) भारतीय शेयर बाजार की दिशा का संकेत देता है। बीएसई के माध्यम से निवेशक यह समझ सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था उन्नति की ओर है या मंदी की ओर। एनएसई, जो 1992 में स्थापित हुआ, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक और डिम्युचुअलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज (Demutualized Stock Exchange) है। इसका प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 (Nifty 50) भारत की शीर्ष कंपनियों के प्रदर्शन को दर्शाता है। इन दोनों एक्सचेंजों ने भारत में निवेश की संस्कृति को बदल दिया है। पहले जहाँ निवेश केवल बड़े शहरों तक सीमित था, अब रामपुर जैसे उभरते शहरों के निवेशक भी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए इसमें भाग ले रहे हैं। इन एक्सचेंजों ने भारतीय पूंजी बाजार को पारदर्शिता, विश्वसनीयता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर पर मज़बूत किया है।

स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए लाभ और प्रतिष्ठा

किसी कंपनी के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होना केवल एक वित्तीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि विश्वास और साख का प्रतीक होता है। जब कोई कंपनी सार्वजनिक रूप से शेयर जारी करती है, तो वह न केवल निवेशकों से पूंजी जुटाती है, बल्कि अपनी पारदर्शिता और जवाबदेही भी प्रदर्शित करती है। सूचीबद्ध कंपनियों को पूंजी प्राप्त होने से उनके व्यवसाय विस्तार, नवाचार और रोजगार सृजन के नए अवसर खुलते हैं। वहीं, निवेशकों के लिए यह एक अवसर होता है कि वे मजबूत कंपनियों में भागीदारी कर सकें और उनके विकास का लाभ उठा सकें। स्टॉक एक्सचेंज इस प्रकार कंपनियों और आम जनता के बीच एक विश्वसनीय सेतु का काम करता है, जो अर्थव्यवस्था में विश्वास और स्थिरता को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त, किसी प्रतिष्ठित एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होना कंपनी को वैश्विक पहचान भी देता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित होते हैं और देश की आर्थिक छवि को मज़बूती मिलती है।

स्टॉक एक्सचेंज के नुकसान और संभावित जोखिम

जहाँ अवसर है, वहाँ जोखिम भी है - और यही बात शेयर बाजार पर भी लागू होती है। स्टॉक एक्सचेंज की सबसे बड़ी चुनौती उसकी अस्थिरता (volatility) है। यह अस्थिरता कई कारणों से आती है - जैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संकट, आर्थिक नीतियों में बदलाव, या किसी उद्योग में अप्रत्याशित मंदी। ऐसे समय में, शेयरों की कीमतें अचानक गिर सकती हैं, जिससे निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा, कभी-कभी स्टॉक मार्केट क्रैश जैसी घटनाएँ पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर देती हैं - उदाहरण के लिए, 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट। इसीलिए, निवेशक को हमेशा जोखिम प्रबंधन रणनीतियाँ अपनानी चाहिए, जैसे विविधीकरण (diversification), दीर्घकालिक निवेश दृष्टिकोण और सही समय पर निर्णय लेना। जो निवेशक इन नियमों का पालन करते हैं, वे न केवल नुकसान से बचते हैं, बल्कि लंबे समय में बेहतर लाभ भी प्राप्त करते हैं।

ऑनलाइन ट्रेडिंग और डिजिटल निवेश का नया युग

आज का भारत डिजिटल निवेश क्रांति के दौर से गुजर रहा है। अब निवेश केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा - रामपुर जैसे शहरों में भी लोग मोबाइल ऐप्स (mobile apps) और ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफ़ॉर्म्स (online brokerage platforms) के ज़रिए शेयर ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड (mutual fund) निवेश कर रहे हैं। इस बदलाव ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिया है और निवेश को सरल, तेज़ और पारदर्शी बना दिया है। आज बस एक डीमैट अकाउंट (Demat Account) और इंटरनेट कनेक्शन (internet connection) से आप घर बैठे निवेश कर सकते हैं, बिना किसी बिचौलिए या दलाल के। इस डिजिटल बदलाव ने विशेष रूप से रामपुर के युवाओं, उद्यमियों और प्रोफेशनल्स को सशक्त बनाया है, जो अब अपने भविष्य की आर्थिक दिशा खुद तय करना चाहते हैं। यह सिर्फ़ तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि एक आर्थिक जागृति है - जो दिखाती है कि भारत की नई पीढ़ी अब निवेश को केवल जोखिम नहीं, बल्कि विकास का अवसर मान रही है।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/mr3f3cee

https://tinyurl.com/hmbx9x4c

https://tinyurl.com/3dpatk7h

https://tinyurl.com/4mykkx6k

रवीन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि: नोबेल साहित्य पुरस्कार तक पहुँची भारतीय साहित्य की रोशनी

ध्वनि II - भाषाएँ

10-12-2025 09:25 AM

Rampur-Hindi

रामपुरवासियों, हमारा शहर हमेशा से अपनी तहज़ीब, नफ़ासत और अदब के लिए जाना जाता है। यहाँ की रज़ा लाइब्रेरी की पुरानी किताबों के पन्नों की सरसराहट और महफ़िलों में गूंजती शायरी आज भी दिल को एक अजीब-सी तसल्ली देती है। इस शहर की फिज़ा में एक ऐसी मिठास है जो किसी भी साहित्यप्रेमी के दिल को तुरंत छू लेती है। ऐसे माहौल में जब हम रवीन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, तो यह सिर्फ किसी महान लेखक का ज़िक्र नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो अपने ही दिल के बहुत करीब महसूस होता है। टैगोर केवल भारत के कवि नहीं थे। उनका साहित्य सीमाओं से परे था और पूरी दुनिया ने उन्हें अपने दिल से स्वीकार किया। जब 1913 में गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल साहित्य पुरस्कार मिला, तो यह केवल उनकी उपलब्धि नहीं थी। यह भारत का सम्मान था, एशिया का गर्व था और उन सभी लोगों की जीत थी जो मानते हैं कि शब्द दुनिया को बदल सकते हैं। टैगोर की इस यात्रा को समझने के लिए आज हम इस लेख में कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे।

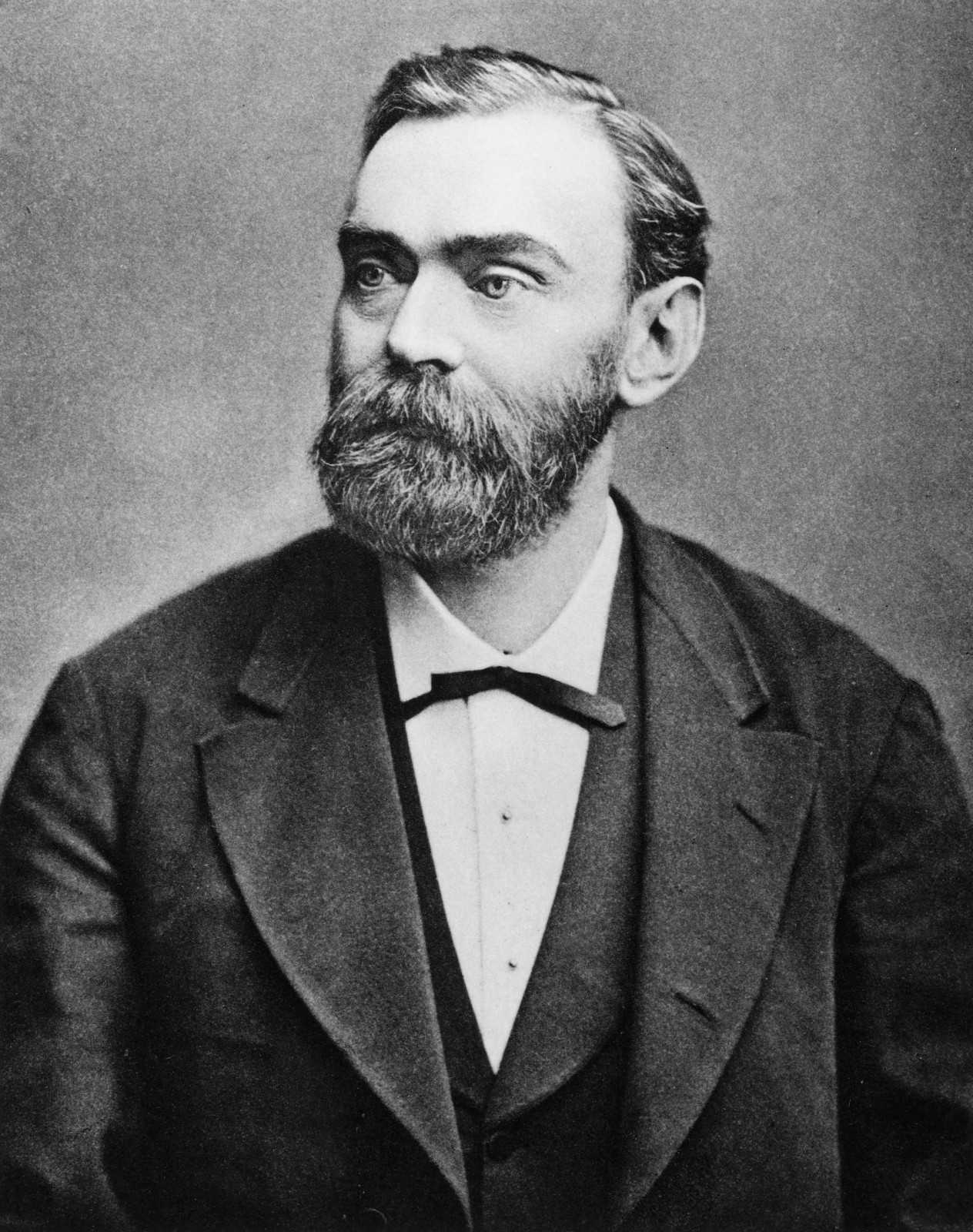

आज हम जानेंगे कि नोबेल साहित्य पुरस्कार कैसे शुरू हुआ और दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसके बाद हम टैगोर के जीवन और लेखन की उस दुनिया में प्रवेश करेंगे, जहाँ शब्द सीधे दिल से बात करते हैं। फिर गीतांजलि की आध्यात्मिक सुंदरता को समझेंगे जिसने दुनिया को टैगोर के करीब ला दिया। अंत में यह भी देखेंगे कि रामपुर जैसा अदबी शहर टैगोर के साहित्य से आज भी क्या सीख सकता है।

नोबेल साहित्य पुरस्कार का वास्तविक महत्व

अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में एक बेहद गहरा विचार था। वे मानते थे कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि मानवता को गहराई से प्रभावित करने वाली शक्ति है। उनकी इच्छा थी कि उनकी संपत्ति का एक हिस्सा उन लेखकों को दिया जाए जिनकी रचनाएँ मानव मन का स्पर्श कर सकें और सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। इसी सोच के कारण 1901 में नोबेल साहित्य पुरस्कार की स्थापना हुई। यह पुरस्कार केवल उत्कृष्ट लेखन का सम्मान नहीं करता, बल्कि यह स्वीकार करता है कि शब्द कभी कभी तलवार से भी अधिक प्रभावशाली होते हैं। यह पुरस्कार दुनिया को याद दिलाता है कि साहित्य मनुष्यों को जोड़ता है, दिलों की दूरी मिटाता है और समाज को समझने की क्षमता देता है। रामपुर जैसा अदबी शहर, जहाँ किताबों की खुशबू और शब्दों का सम्मान सदियों से कायम है, इस पुरस्कार के महत्व को गहराई से महसूस कर सकता है। यहाँ की हर गली और हर महफ़िल में अदब की एक खास पहचान है, जो साहित्य की विरासत को और भी मजबूत बनाती है। रवीन्द्रनाथ टैगोर की वह आवाज जो दिलों में बस गई

रवीन्द्रनाथ टैगोर की वह आवाज जो दिलों में बस गई

रवीन्द्रनाथ टैगोर केवल कवि नहीं थे। वे दार्शनिक, संगीतकार, शिक्षक और बेहद संवेदनशील रचनाकार थे। उनकी रचनाएँ सिर्फ पन्नों पर लिखे शब्द नहीं थीं, बल्कि वे विचार थे जो मनुष्य की आत्मा से संवाद करते थे। टैगोर ने साहित्य को किसी सीमा में नहीं बाँधा। वे प्रकृति से बात करते थे, जीवन के अर्थ को सरल भाषा में समझाते थे और मन की शांति को शब्दों में पिरोते थे। गीतांजलि की सफलता ने टैगोर को दुनिया का प्रिय कवि बना दिया। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह थी कि इसमें कोई दिखावा नहीं था। हर कविता में सादगी, गहराई और एक अनोखी शांति थी। दुनिया ने इन्हें इसलिए अपनाया क्योंकि हर पाठक इनमें अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। मन को शांत करने वाली काव्य यात्रा

मन को शांत करने वाली काव्य यात्रा

गीतांजलि केवल कविताओं का संग्रह नहीं है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें पाठक अपने भीतर उतरने लगता है। इसमें ईश्वर से संवाद है, प्रकृति से निकटता है और जीवन के प्रति कृतज्ञता का भाव है।गीतांजलि पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई हल्की हवा मन को छू रही हो। इसमें वह सादगी और गहराई है जो दिल को शांत कर देती है। दुनिया ने इसे इसलिए अपनाया क्योंकि इसकी भाषा सार्वभौमिक है। यह किसी देश, धर्म या संस्कृति की सीमा में बंधी नहीं है। रामपुर जैसे शहर में, जहाँ तहज़ीब और सुकून का अपना अलग रंग है, गीतांजलि पढ़ना किसी रूहानी अनुभव से कम नहीं लगता। यहाँ की शांति और गहराई टैगोर की कविताओं से मानो मेल खाती है।

रामपुर टैगोर की सोच से क्या सीख सकता है

रामपुर हमेशा से कला और साहित्य का घर रहा है। टैगोर की रचनाएँ हमें सिखाती हैं कि जीवन को संवेदनशीलता, सरलता और खुले मन से देखना चाहिए। उनका विश्वास था कि शिक्षा केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि इंसान को समझदार, रचनात्मक और करुणाशील बनाती है। यदि रामपुर की नई पीढ़ी टैगोर की रचनाओं को पढ़े, तो यह उनके विचारों में नई गहराई ला सकती है। टैगोर का साहित्य आत्मनिरीक्षण सिखाता है। यह हमें अपने भीतर झाँकने और दुनिया को नए नज़रिये से देखने की क्षमता देता है। संदर्भ

संदर्भ

https://tinyurl.com/4ymh38yc

https://tinyurl.com/cauft8e8

https://tinyurl.com/5n7whh53

https://tinyurl.com/39effv6r

प्रकृति का अनोखा करिश्मा: भारतीय स्विफ्टलेट और उसके कीमती घोंसले की दुनिया

आवास के अनुसार वर्गीकरण

09-12-2025 09:24 AM

Rampur-Hindi

रामपुरवासियों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में एक ऐसा पक्षी भी है जिसके छोटे-से घोंसले की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपये तक पहुँच जाती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय स्विफ्टलेट (Swiftlet) नामक उस अद्भुत पक्षी की, जो न सिर्फ़ अपनी अनोखी उड़ान शैली के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी लार से बनाए गए घोंसले के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह पक्षी भारत के दक्षिण-पश्चिमी पहाड़ों और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, और इसका जीवन, स्वभाव और इसके घोंसले की कहानी किसी रहस्य से कम नहीं लगती। आइए, आज हम इस असाधारण पक्षी की दुनिया में झाँकते हैं - जहाँ विज्ञान, परंपरा और प्रकृति तीनों मिलकर एक अनोखी कहानी बुनते हैं।

आज हम जानेंगे कि यह भारतीय स्विफ्टलेट पक्षी आखिर कैसा दिखता है और इसकी उड़ान शैली कितनी अनोखी है। फिर, हम इसके घोंसले की उस चमत्कारिक संरचना के बारे में जानेंगे, जो पूरी तरह इसकी लार से बनती है और जिसकी कीमत लाखों में आंकी जाती है। इसके बाद, हम देखेंगे कि पूर्वी एशिया के देशों में इसी घोंसले से बनने वाला बर्ड्स नेस्ट सूप (Bird’s Nest Soup) क्यों इतना मशहूर है और कैसे इस परंपरा ने एक विशाल उद्योग का रूप ले लिया है। अंत में, हम बात करेंगे भारत में इस पक्षी के संरक्षण, कानूनी स्थिति और भविष्य में इसके संरक्षण को लेकर उठाए जा रहे कदमों की - ताकि यह दुर्लभ पक्षी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रह सके।

भारतीय स्विफ्टलेट: भारत का अनोखा और दुर्लभ पक्षी

भारतीय स्विफ्टलेट, जिसे वैज्ञानिक नाम एरोड्रामस यूनिकलर (Aerodramus unicolor) से जाना जाता है, प्रकृति की उन रहस्यमयी कृतियों में से एक है जो अपने छोटे आकार में भी बड़े आश्चर्य समेटे हुए हैं। लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा यह पक्षी गहरे भूरे रंग का होता है, और इसके पंख बूमरैंग के समान तिरछे होते हैं - जो इसे हवा में तेजी से घूमने-फिरने की अद्भुत क्षमता देते हैं। इसका शरीर पतला और फुर्तीला होता है, जिससे यह बड़ी कुशलता से उड़ान भर सकता है। इसके पैर इतने छोटे होते हैं कि यह केवल ऊर्ध्वाधर सतहों पर चिपकने के लिए ही उनका प्रयोग कर पाता है, और ज़मीन पर चलने में लगभग असमर्थ होता है। स्विफ्टलेट का जीवन मुख्य रूप से आसमान में ही बीतता है। यह पक्षी दिनभर उड़ते हुए हवा में मौजूद छोटे कीड़ों को पकड़कर अपना भोजन करता है। केवल प्रजनन काल में यह गुफाओं की गहराई में लौटता है, जहाँ यह अपने घोंसले बनाता है। इन गुफाओं का अंधकार और नमी इस पक्षी के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करती है। यह जीवनशैली दर्शाती है कि किस तरह प्रकृति ने हर जीव को उसके परिवेश के अनुरूप ढालने में कोई कमी नहीं छोड़ी है - और स्विफ्टलेट इसका एक जीवंत उदाहरण है।

लाखों में बिकने वाले घोंसले की अनोखी संरचना और विशेषताएँ

भारतीय स्विफ्टलेट का घोंसला किसी प्राकृतिक कारीगरी से कम नहीं। नर स्विफ्टलेट अपनी मोटी, लचीली और चिपचिपी लार से एक आधे कप के आकार का सफेद, चमकदार घोंसला बनाता है। यह घोंसला गुफाओं की दीवारों पर ऊर्ध्वाधर सतहों पर चिपका होता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह पूरी तरह पक्षी की लार से बना होता है - इसमें न तो पत्तियाँ होती हैं, न टहनियाँ, न ही कोई बाहरी सामग्री। यह घोंसला जब सूखता है, तो एक पारदर्शी, हल्के कठोर और अत्यंत सुंदर संरचना में बदल जाता है। इसी दुर्लभता और विशिष्टता के कारण इसका आर्थिक मूल्य अत्यधिक होता है। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में यह घोंसला लगभग ₹1 लाख प्रति किलो तक बिकता है। चीन, हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों में इसे विलासिता का प्रतीक माना जाता है। यह न केवल एक जैविक आश्चर्य है, बल्कि एक आर्थिक संपदा भी - जिसने विज्ञान, व्यापार और पारंपरिक विश्वासों को एक साथ जोड़ दिया है।

बर्ड्स नेस्ट सूप: एशिया का स्वाद और परंपरा

एशिया के कई देशों में स्विफ्टलेट के घोंसलों से बनने वाला “बर्ड्स नेस्ट सूप” (Bird’s Nest Soup) एक राजसी व्यंजन के रूप में जाना जाता है। चीन, मलेशिया (Malaysia), इंडोनेशिया (Indonesia), थाईलैंड (Thailand) और हांगकांग में यह सूप हजारों वर्षों से परंपरा का हिस्सा है। पुराने चीनी ग्रंथों में इसे “स्वास्थ्य और दीर्घायु का पेय” कहा गया है। माना जाता है कि यह सूप शरीर को ऊर्जा देता है, त्वचा को निखारता है और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यही कारण है कि इसे “व्हाइट गोल्ड” (White Gold) यानी सफेद सोना कहा जाता है। यह सूप बनाना भी एक कला है। सूखे घोंसलों को कई घंटों तक पानी में भिगोया जाता है, जिससे वे मुलायम हो जाते हैं। फिर इन्हें चिकन, अदरक और मसालों के साथ पकाया जाता है। अमीर वर्गों के लिए यह सिर्फ़ भोजन नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यह परंपरा बताती है कि कैसे मनुष्य ने प्रकृति से प्राप्त साधनों को न केवल पोषण का माध्यम बनाया, बल्कि संस्कृति और परंपरा का हिस्सा भी बना लिया।

कृत्रिम घोंसला कॉलोनियाँ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

एशिया के कई देशों ने स्विफ्टलेट संरक्षण को व्यावसायिक अवसर में बदल दिया है। इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में अब “स्विफ्टलेट हाउस” (Swiftlet House) या “बर्ड हाउस” (Bird House) बनाए जाते हैं - ये विशेष रूप से डिजाइन की गई इमारतें होती हैं जहाँ पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए आकर्षित किया जाता है। इन घरों के अंदर तापमान, नमी और ध्वनि वातावरण को प्राकृतिक गुफाओं जैसा बनाया जाता है ताकि स्विफ्टलेट आराम से घोंसले बना सकें। इस मॉडल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह ग्रामीणों के लिए एक स्थायी आय का स्रोत बन गया है। लोग अब इन कृत्रिम कॉलोनियों की देखभाल करते हैं, और घोंसलों की कटाई केवल चूजों के उड़ने के बाद की जाती है। इस प्रकार संरक्षण और आजीविका - दोनों उद्देश्यों को एक साथ पूरा किया जा रहा है। यदि भारत भी इस मॉडल को अपनाए, तो यह हमारे ग्रामीण इलाकों में आर्थिक सशक्तिकरण और पर्यावरणीय संतुलन का बेहतरीन उदाहरण बन सकता है।

प्रतिध्वनि निर्धारण क्षमता: स्विफ्टलेट का अनोखा नेविगेशन सिस्टम

स्विफ्टलेट की सबसे आश्चर्यजनक विशेषता है इसकी इकोलोकेशन (Echolocation) या प्रतिध्वनि निर्धारण क्षमता। बहुत कम पक्षी प्रजातियों में यह क्षमता पाई जाती है। जब ये पक्षी गुफाओं के गहरे अंधकार में उड़ते हैं, तो ये अपनी चहक या क्लिक जैसी ध्वनियाँ निकालते हैं। ये ध्वनि तरंगें गुफा की दीवारों से टकराकर वापस लौटती हैं, और स्विफ्टलेट उनके आधार पर अपने आसपास के स्थानों का अंदाज़ा लगाता है। यह वही प्रणाली है जिसका उपयोग चमगादड़ करते हैं। इससे यह पक्षी अंधेरे में भी टकराए बिना उड़ सकता है, घोंसला ढूँढ सकता है और अपने बच्चों की देखभाल कर सकता है। यह अद्भुत जैविक तंत्र हमें यह एहसास कराता है कि प्रकृति ने हर जीव को अपने वातावरण में जीवित रहने की अनूठी बुद्धिमत्ता दी है।

संरक्षण और कानूनी स्थिति: भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में स्थान

भारत में स्विफ्टलेट की बढ़ती दुर्लभता और इसके घोंसलों की भारी मांग को देखते हुए 2002 में इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (Indian Wildlife Protection Act) की अनुसूची में शामिल किया गया। इसका उद्देश्य था - इसके अवैध शिकार और अनियंत्रित घोंसला कटाई पर रोक लगाना।

हालाँकि, इस सख्ती के बाद ग्रामीणों का इस पक्षी के संरक्षण में रुचि कम होने लगी क्योंकि उन्हें कोई आर्थिक लाभ नहीं दिख रहा था। इसी समस्या को हल करने के लिए जयराम रमेश की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की बैठक में निर्णय लिया गया कि स्विफ्टलेट को अस्थायी रूप से सूची से हटाया जाए और नियंत्रित घोंसला संग्रह की अनुमति दी जाए। इस नीति का उद्देश्य था संरक्षण और व्यवसायिकरण का संतुलन बनाना। इसका परिणाम यह हुआ कि अब स्थानीय समुदाय भी इस संरक्षण में भागीदारी कर रहे हैं - क्योंकि उन्हें इसके बदले आर्थिक लाभ भी मिल रहा है।

भविष्य की दिशा: सतत संरक्षण और आर्थिक संतुलन

आज भारत में स्विफ्टलेट संरक्षण को एक “सतत विकास” (Sustainable Development) मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वन विभाग ने कृत्रिम घोंसला कॉलोनियों की स्थापना की है, जहाँ पक्षियों की निगरानी रखी जाती है और घोंसले केवल तब लिए जाते हैं जब चूजे उड़ने के योग्य हो जाएँ। यह प्रणाली न केवल पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है बल्कि ग्रामीण समुदायों को भी आय का साधन देती है। इस मॉडल को देश के अन्य तटीय क्षेत्रों में भी अपनाया जा सकता है। इससे स्थानीय लोगों में वन्यजीव संरक्षण के प्रति विश्वास और सहयोग बढ़ेगा। भविष्य का लक्ष्य यह होना चाहिए कि संरक्षण केवल कानूनों तक सीमित न रहे - बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा और पारिस्थितिकी के साथ जुड़कर एक समग्र प्रणाली बने।

संदर्भ-

https://bit.ly/3VbkLJj

https://bit.ly/3Uci49g

https://bit.ly/3OE42Mx

https://tinyurl.com/4j2v7ua7

बौद्ध मार्ग की खोज: करुणा, संतुलन और पवित्र स्थलों में आत्मज्ञान का अनुभव

विचार I - धर्म (मिथक/अनुष्ठान)

08-12-2025 09:18 AM

Rampur-Hindi

रामपुरवासियों,बोधि दिवस (Bodhi Day) बौद्ध परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे उस ऐतिहासिक क्षण की स्मृति में मनाया जाता है जब सिद्धार्थ गौतम ने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने। यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि करुणा, अहिंसा, मानवता और आत्मज्ञान का प्रतीक है। इस दिन का संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रकाश और शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर जागृत होती है - बस उसे पहचानने और अपनाने की आवश्यकता है। रामपुर जैसी सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध भूमि पर, जहाँ ज्ञान, विचार और विविध परंपराएँ सह-अस्तित्व में हैं, बोधि दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है। आधुनिक जीवन की तेज़ रफ्तार और व्यस्तता के बीच यह दिन हमें रुककर सोचने, अपने भीतर संतुलन खोजने और दूसरों के प्रति दया और करुणा विकसित करने की प्रेरणा देता है। दीपों की रोशनी, मंत्रों की गूँज और ध्यान की शांति इस दिन को केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मिक पुनर्जागरण का अवसर बना देती है।

इस लेख में हम बोधि दिवस और बौद्ध संस्कृति के गहरे अर्थों को क्रमवार समझेंगे। सबसे पहले, हम जानेंगे कि बोधि दिवस का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है और यह कैसे करुणा और मानवता के संदेश का प्रतीक बनी। इसके बाद हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश किस तरह बौद्ध धर्म की जीवित विरासत का केंद्र रहा है, जहाँ सारनाथ और कुशीनगर जैसे पवित्र स्थल स्थित हैं। फिर हम समाजशास्त्री विक्टर टर्नर (Victor Turner) के तीर्थयात्रा सिद्धांत के माध्यम से समझेंगे कि तीर्थयात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का माध्यम भी है। फिर हम विस्तार से जानेंगे कि श्रावस्ती और सारनाथ जैसे स्थलों का ऐतिहासिक महत्व क्या रहा है और ये बौद्ध धर्म के शिक्षण केंद्र कैसे बने। अंत में हम यह समझेंगे कि भारत में तीर्थयात्रा केवल आस्था का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता, कला और संस्कृति के विकास का भी मार्ग रही है।

बोधि दिवस और बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का आध्यात्मिक महत्व

बोधि दिवस उस पवित्र क्षण की स्मृति है, जब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे गहन ध्यान करते हुए जीवन, दुख और मुक्ति का परम सत्य प्राप्त किया और बुद्ध बने। यह केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि मानव चेतना के जागरण का प्रतीक है। इस दिन हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ बाहरी सुख-साधनों में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति, करुणा और समत्व में है। बुद्ध ने सिखाया कि हर व्यक्ति अपने कर्मों, विचारों और भावनाओं के माध्यम से अपना मार्ग स्वयं बनाता है। बोधि दिवस हमें याद दिलाता है कि ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि अपने भीतर झाँकने, मन को केंद्रित करने और दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में पाया जाता है। इस दिन भक्त शांत मन से ध्यान लगाते हैं, धम्म का अध्ययन करते हैं और सभी प्राणियों के प्रति दया, प्रेम और अहिंसा का संकल्प लेते हैं - क्योंकि बुद्ध का संदेश था: “दया ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है।”

उत्तर प्रदेश: बौद्ध धर्म की जीवित विरासत का केंद्र

उत्तर प्रदेश, जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वैभव के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म की जीवंत विरासत का केंद्र भी रहा है। यहीं भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए - सारनाथ में प्रथम उपदेश देकर धर्मचक्र प्रवर्तन की शुरुआत की और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त कर अपने सांसारिक जीवन की अंतिम यात्रा पूरी की। ये दोनों स्थान आज भी विश्वभर के बौद्धों के लिए आस्था, अध्ययन और ध्यान के प्रमुख केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त कौशाम्बी, संकिसा, श्रावस्ती जैसे स्थल भी बौद्ध धर्म के प्रसार के ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। यहाँ न केवल बौद्ध वास्तुकला के प्राचीन अवशेष मिलते हैं, बल्कि ऐसे स्तूप, मठ और लेख भी हैं जो बुद्ध के समय और उसके बाद के काल की समृद्ध परंपरा को जीवित रखते हैं। उत्तर प्रदेश का भूभाग इस मायने में अनूठा है कि यह बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, विकास और प्रचार-प्रसार के सभी चरणों का साक्षी रहा है। यही कारण है कि यह राज्य आज भी “बुद्ध की भूमि” के रूप में सम्मानित है, जहाँ अध्यात्म और इतिहास साथ-साथ सांस लेते हैं।

तीर्थयात्रा का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व: विक्टर टर्नर का दृष्टिकोण

तीर्थयात्रा सदियों से मानव जीवन का एक आध्यात्मिक और सामाजिक हिस्सा रही है। समाजशास्त्री विक्टर डब्ल्यू. टर्नर (Victor W. Turner) ने तीर्थयात्रा को “एक सामाजिक प्रक्रिया” के रूप में परिभाषित किया, जिसमें तीन मुख्य चरण होते हैं - पृथक्करण, सांक्रांतिक चरण और पुनःएकत्रीकरण। उनके अनुसार, तीर्थयात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि यह व्यक्ति को सामाजिक संरचनाओं से अस्थायी रूप से अलग कर उसे आत्मचिंतन और समानता के अनुभव से जोड़ती है। टर्नर का मानना था कि तीर्थयात्रा के दौरान समाज की जटिल पदानुक्रमित सीमाएँ कुछ समय के लिए टूट जाती हैं और “बिरादरी” की भावना विकसित होती है - जहाँ हर व्यक्ति समान, विनम्र और आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ होता है। यह प्रक्रिया न केवल धार्मिक एकता को प्रोत्साहित करती है बल्कि सांस्कृतिक संवाद, आर्थिक गतिविधियों और राजनीतिक स्थिरता के लिए भी मार्ग प्रशस्त करती है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में तीर्थयात्रा सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक रही है, जो आज भी धर्म से ऊपर उठकर मानवता का संदेश देती है।

श्रावस्ती: बुद्ध के प्रवास और उपदेशों का जीवंत केंद्र

श्रावस्ती, प्राचीन कोसल साम्राज्य की राजधानी, भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का प्रमुख केंद्र रही है। कहा जाता है कि बुद्ध ने यहाँ अपने जीवन के 25 वर्ष व्यतीत किए और अनेक महत्वपूर्ण प्रवचन दिए। यह वही भूमि है जहाँ उन्होंने “अनाथपिंडिक” के जेतवन विहार में अनगिनत अनुयायियों को धर्म और करुणा का संदेश दिया। आज महेत, कच्ची कुटी और सुदत्त का स्तूप इस ऐतिहासिक धरोहर के साक्षी हैं।

पुरातात्त्विक दृष्टि से भी श्रावस्ती अत्यंत महत्वपूर्ण है - यहाँ गुप्त, कुषाण और मौर्य काल के अनेक अवशेष मिले हैं जो इस नगर की प्राचीन समृद्धि और धार्मिक प्रभाव को दर्शाते हैं। चीनी यात्री फाह्यान और ह्वेनसांग के विवरणों में भी श्रावस्ती का उल्लेख मिलता है, जो बताते हैं कि यह नगर बौद्ध धर्म का शिक्षण और ध्यान का महान केंद्र था। आज भी यह स्थल बौद्ध अनुयायियों के लिए गहन श्रद्धा का केंद्र है, जहाँ आकर लोग शांति और आत्मबोध का अनुभव करते हैं।

सारनाथ और धमेक स्तूप: प्रथम प्रवचन की भूमि और अशोक की धरोहर

वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ, बौद्ध धर्म के इतिहास में वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था - यही “धर्मचक्र प्रवर्तन” का क्षण था। यहाँ स्थित धमेक स्तूप इस पवित्र घटना का भव्य स्मारक है, जिसकी स्थापना सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। ईंटों और पत्थरों से निर्मित यह स्तूप गुप्तकालीन पुष्प नक्काशी, ब्राह्मी शिलालेख और अद्भुत स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। सारनाथ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह बौद्ध कला, मूर्तिकला और शिक्षा का भी केंद्र रहा है। अशोक स्तंभ, मृगदाव उद्यान और संग्रहालय में रखी प्राचीन मूर्तियाँ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रकट करती हैं। धमेक स्तूप का गोलाकार आधार, जिस पर जटिल नक्काशियाँ की गई हैं, समय के साथ बौद्ध स्थापत्य की श्रेष्ठता का प्रतीक बन गया है। यह स्थान आज भी विश्वभर से आने वाले तीर्थयात्रियों और शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

तीर्थयात्रा: भारतीय एकता, कला और संस्कृति का माध्यम

तीर्थयात्रा भारतीय समाज में केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ती है। जब दूर-दराज़ के लोग पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं, तो वे न केवल अपने विश्वास को मजबूत करते हैं बल्कि परस्पर संवाद, शिक्षा और आर्थिक आदान-प्रदान का भी हिस्सा बनते हैं। भारत में तीर्थयात्राएँ सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समरसता का माध्यम रही हैं - यही कारण है कि बौद्ध, हिंदू, जैन, और सिख तीर्थ समान रूप से राष्ट्रीय चेतना को पोषित करते हैं। तीर्थयात्रा कला और संस्कृति के विकास का भी आधार रही है - मंदिरों की मूर्तिकला, संगीत, नृत्य और चित्रकला का परिष्कार इन्हीं यात्राओं के माध्यम से हुआ। साथ ही यह क्षेत्रीय सीमाओं से परे जाकर “एक भारत” की भावना को भी प्रबल करती है। तीर्थयात्रा का यही रूप भारत की उस आत्मा को जीवित रखता है जो विविधता में एकता और आस्था में मानवता का संदेश देती है।

संदर्भ-

https://bit.ly/3sDBZTt

https://bit.ly/3Pmu4DS

https://bit.ly/3sBrEYe

https://bit.ly/3Lft4hB

https://bit.ly/3sCax8Q

https://tinyurl.com/4phke9er

रामपुर का शाही ज़ायका: पराठों, कबाब और मिठाइयों में बसती है नवाबी पहचान

स्वाद - भोजन का इतिहास

07-12-2025 09:30 AM

Rampur-Hindi

रामपुर, जो अपनी नवाबी तहज़ीब, नजाकत और मखमली अंदाज़ के लिए जाना जाता है, उतना ही मशहूर है अपने लजीज़ और सुगंध से भरे व्यंजनों के लिए। उत्तर प्रदेश की समृद्ध पाक-परंपरा में रामपुर का योगदान बेहद खास है। यहाँ का खाना केवल पेट नहीं भरता, बल्कि दिल को तृप्त कर जाने वाला स्वाद छोड़ जाता है। यही वजह है कि रामपुर की गलियों में चलते हुए रसोई की खुशबू खुद-ब-खुद आपको अपनी ओर खींच लेती है।

रामपुर का शाही पराठा, जो बाहर से हल्का कुरकुरा और अंदर से मक्खन की नरमी जैसा मुलायम होता है, इसकी नवाबी रसोई की पहचान है। वहीं मक्खन-मलाई पेड़ा का मिठास भरा स्वाद और गलौटी कबाब का बिना दाँतों के घुल जाने वाला नजाकती एहसास - ये सब बताते हैं कि यहां की रसोई केवल भोजन नहीं, बल्कि कला है। इसके अलावा रामपुरी रसोई में मसालों का संतुलन, धीमी आँच पर पकाने की परंपरा और स्वाद में शाहीपन - इसे अन्य व्यंजनों से अलग और खास बनाता है।

तो आइए आज, इन व्यंजनों की खुशबू, इतिहास और उनकी बनावट की बारीकियों को समझते हैं, और देखते हैं कि क्यों रामपुर का स्वाद पूरे प्रदेश में ही नहीं, बल्कि देश और विदेशों तक अपनी पहचान बनाए हुए है।

संदर्भ:

https://tinyurl.com/yas77mep

https://tinyurl.com/fxu7wwts

https://tinyurl.com/yc8zsmeb

https://tinyurl.com/y556mm5j

https://tinyurl.com/5dk8juz6

रामपुरवासियों के लिए खास: करीमीन मछली, स्वाद और संस्कृति की अद्भुत कहानी

मछलियाँ और उभयचर

06-12-2025 09:22 AM

Rampur-Hindi

रामपुरवासियों, आज हम आपको भारत की एक खास मछली के बारे में बताएँगे - करीमीन (Karimeen), जिसे वैज्ञानिक रूप से ग्रीन क्रोमाइड (Green Chromide) कहा जाता है। यह मछली मुख्य रूप से केरल और दक्षिण भारत की नदियों, झीलों और लैगून में पाई जाती है। करीमीन अपनी अनोखी बनावट, हल्के काले स्केल्स और पार्श्व पर हल्की पट्टियों के कारण आसानी से पहचानी जाती है। इसकी स्वादिष्टता और पोषण इसे स्थानीय व्यंजनों में विशेष महत्व देती है। करीमीन केवल भोजन का साधन नहीं है, बल्कि यह दक्षिण भारत की जलजीवन प्रणाली और पाक परंपराओं का भी महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसके बारे में जानना इसलिए भी रोचक है क्योंकि यह मछली अपने प्राकृतिक आवास और जीवनशैली में अनूठी है, जो जलस्रोतों और पारिस्थितिकी के संतुलन को दर्शाती है। इस प्रकार, करीमीन के बारे में जानना रामपुरवासियों के लिए नई जानकारी और पाक-संसार की विविधता से जुड़ने का अवसर है।

आज हम करीमीन के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि यह मछली क्या है और कहाँ पाई जाती है। फिर जानेंगे कि केरल की संस्कृति में इसे इतना महत्त्व क्यों मिला। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका आवास और आहार कैसा है। आगे बढ़कर इसके आर्थिक महत्व और मछुआरों को होने वाले लाभ पर चर्चा करेंगे। अंत में, हम उन लोकप्रिय व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें करीमीन का स्वाद हर किसी का मन मोह लेता है।

करीमीन मछली की पहचान और भौगोलिक विस्तार

करीमीन एक स्वदेशी और बेहद ख़ास मछली है, जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी तटीय इलाकों में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम एट्रोप्लस सुराटेन्सिस (Etroplus suratensis) है। अलग-अलग राज्यों और देशों में इसके नाम भी बदल जाते हैं - केरल में इसे "करीमीन," गोवा में “कलंदर”, ओडिशा में "कुंडल", और तमिलनाडु में "पप्पा" कहा जाता है। श्रीलंका में भी इसकी अच्छी-ख़ासी आबादी पाई जाती है और सिंगापुर जैसे देशों में भी इसे बसाया गया है। करीमीन की बनावट इसे और भी अलग बनाती है। इसका शरीर अंडाकार आकार का और हल्का चपटा होता है। शरीर पर आठ हल्की अनुप्रस्थ पट्टियाँ और कुछ अनियमित काले धब्बे नज़र आते हैं, जो इसे आसानी से पहचानने योग्य बनाते हैं। इसकी गहरी काली आभा ही कारण है कि मलयालम भाषा में इसे "करीमीन" यानी "काली मछली" कहा जाता है। यह केवल एक मछली नहीं बल्कि प्रकृति का अनोखा तोहफ़ा है, जो अपने अनूठे रंग-रूप और स्वाद के लिए पहचानी जाती है।

केरल की संस्कृति और राज्य मछली के रूप में करीमीन का महत्व

केरल में करीमीन सिर्फ़ एक भोजन नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान है। इस मछली की लोकप्रियता इतनी अधिक है कि वर्ष 2010 में सरकार ने इसे केरल की राज्य मछली घोषित कर दिया। यही नहीं, उसी साल को "करीमीन का वर्ष" भी मनाया गया ताकि लोग इसके संरक्षण और उत्पादन के महत्व को समझ सकें।

करीमीन ने केरल की सांस्कृतिक छवि को और भी चमकाया है। पर्यटक जब केरल की यात्रा करते हैं तो वे बैकवॉटर (backwater) और हाउसबोट्स (houseboats) का मज़ा लेने के साथ-साथ करीमीन के स्वाद का आनंद लेना कभी नहीं भूलते। यही वजह है कि लगभग हर होटल और रेस्तराँ के मेन्यू में करीमीन के व्यंजन शीर्ष पर मिलते हैं। यह मछली आज केरल की मेज़बानी और मेहमाननवाज़ी का प्रतीक बन चुकी है।

करीमीन का आवास, जीवनशैली और आहार

करीमीन मछली अपनी जीवनशैली में बेहद अनुकूलनीय मानी जाती है। यह न केवल नदियों और तालाबों में बल्कि झीलों, लैगून और आर्द्रभूमि क्षेत्रों में भी पाई जाती है। यह ताजे और खारे दोनों तरह के पानी में जीवित रह सकती है, जिससे इसकी प्रजाति को विशेष मजबूती मिलती है। केरल की अष्टमुडी झील और वेम्बनाड झील इसके प्राकृतिक और प्रजनन स्थलों में सबसे प्रमुख मानी जाती हैं। करीमीन का भोजन भी दिलचस्प है। यह मुख्य रूप से शैवाल, छोटे कीड़े-मकोड़े और पौधों के अवशेष पर निर्भर रहती है। इसका मजबूत और हल्का मोटा शरीर इसे पानी में आसानी से तैरने और भोजन ढूँढने में मदद करता है। औसतन यह 20 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, हालांकि कभी-कभी इससे बड़ी भी देखने को मिल जाती है। इसकी आकर्षक धारियाँ और धब्बे इसे अन्य मछलियों से अलग पहचान देते हैं।

आर्थिक और मछुआरों के लिए महत्त्व

करीमीन मछली केवल स्वादिष्ट भोजन का ज़रिया नहीं है, बल्कि यह केरल के हज़ारों मछुआरों के जीवन का सहारा भी है। वर्तमान में इसके उत्पादन की वार्षिक दर लगभग 2000 टन है, जिसे सरकार मछली पालन और जलीय कृषि को बढ़ावा देकर 5000 टन तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है। इससे न केवल स्थानीय मछुआरों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था भी मज़बूत होगी। इसके संरक्षण के लिए सरकार ने कुछ कड़े नियम भी बनाए हैं। जैसे, 10 सेंटीमीटर से छोटी करीमीन को पकड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसा इसलिए ताकि मछलियों की संतति सुरक्षित रहे और भविष्य में उनकी संख्या कम न हो। अगर कोई मछुआरा इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे जुर्माना, लाइसेंस रद्द होने और अन्य दंड का सामना करना पड़ सकता है। इन नियमों से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि मछली पकड़ने और पालन करने की परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे।

करीमीन से बने लोकप्रिय व्यंजन और उनका सांस्कृतिक आकर्षण

केरल की पाक परंपरा में करीमीन का विशेष स्थान है। करीमीन पोलीचथु इसका सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है। इसमें मछली को मसालेदार मिश्रण में मेरिनेट (marinate) किया जाता है, फिर केले के पत्ते में लपेटकर धीमी आँच पर पकाया जाता है। इस अनोखी शैली से मछली का स्वाद और सुगंध दोनों कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके अलावा करीमीन फ्राई और करीमीन मौली भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। करीमीन फ्राई में मछली को हल्के मसालों के साथ कुरकुरा तला जाता है, जबकि करीमीन मौली नारियल के दूध और मसालों की हल्की ग्रेवी में पकाई जाती है, जो स्वाद में बेहद कोमल और रसीली होती है। यह व्यंजन सिर्फ़ स्थानीय लोगों को ही नहीं बल्कि पर्यटकों को भी बेहद आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि केरल आने वाले लोग इन व्यंजनों का स्वाद लिए बिना अपनी यात्रा अधूरी मानते हैं। त्योहारों, शादियों और विशेष अवसरों पर भी करीमीन के व्यंजन भोजन की शान बढ़ाते हैं।

संदर्भ-

https://bit.ly/3Kmsrnp

https://bit.ly/3fp60Q4

https://bit.ly/3GzOnsU

https://bit.ly/31Y4BNl

https://bit.ly/3I8yV7n

https://tinyurl.com/j5yjfppu

कैसे बढ़ता समुद्र का तापमान, रामपुरवासियों के भविष्य को गहराई से प्रभावित कर रहा है?

महासागर

05-12-2025 09:24 AM

Rampur-Hindi

धरती की सबसे बड़ी संपत्ति उसका समुद्र है, जो जीवन को संतुलित रखता है, मौसम को नियंत्रित करता है और अनगिनत जीवों का घर है। लेकिन अब यही समुद्र इंसानियत को चेतावनी दे रहा है। बढ़ता हुआ तापमान, पिघलती बर्फ और बार-बार सामने आ रही प्राकृतिक आपदाएँ हमें यह समझाने की कोशिश कर रही हैं कि कुदरत का संतुलन बिगड़ चुका है। तेज़ी से बढ़ता हुआ समुद्री तापमान, बर्फ़ के पहाड़ों का अभूतपूर्व पिघलना और लगातार सामने आ रही विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएँ इस बात का इशारा हैं कि प्रकृति का नाजुक संतुलन डगमगा चुका है। कभी समुद्र हमें जीवन देता था, अब वही समुद्र अपने भीतर उबलते संकट को छुपाए बैठा है। यह खतरा धीरे-धीरे नहीं, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ रफ़्तार से बढ़ रहा है। आज समुद्र का यह मौन अलार्म हमें पुकार रहा है कि समय हाथ से निकल रहा है। सवाल यह है कि क्या हम इस चेतावनी को गंभीरता से लेंगे, या फिर लापरवाही और अनदेखी में डूबे रहेंगे, उस दिन का इंतज़ार करते हुए जब सुधारने की कोई संभावना ही नहीं बचेगी?

आज हम इस लेख में समुद्र की बढ़ती गर्मी और उससे जुड़े खतरों को समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि समुद्र का बढ़ता तापमान धरती के लिए क्यों चेतावनी है। फिर देखेंगे कि एल नीनो जैसी प्राकृतिक घटना किस तरह जलवायु को और अस्थिर कर रही है। उसके बाद पिघलती बर्फ और बढ़ते समुद्री स्तर से डूबते तटीय शहरों का संकट समझेंगे। इसके साथ ही, प्रवाल भित्तियों के विनाश और समुद्री जीवन पर मंडराते खतरे की चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इन बदलावों का सीधा असर इंसान और उसकी पीढ़ियों पर कैसे पड़ रहा है। अंत में, वैज्ञानिक चेतावनियों और हमारी जिम्मेदारी पर विचार करेंगे, ताकि अभी भी हम दिशा बदल सकें।

समुद्र का बढ़ता तापमान: धरती के लिए चेतावनी

पिछले कुछ दशकों में समुद्र का तापमान लगातार बढ़ रहा है और यह स्थिति अब गंभीर चिंता का कारण बन चुकी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सिर्फ एक साधारण बदलाव नहीं, बल्कि कुदरत का “अलार्म” है, जो हमें आने वाले समय के बड़े संकटों के बारे में पहले से ही चेतावनी दे रहा है। समुद्र का गर्म होना तूफानों की ताकत को और खतरनाक बना रहा है, बारिश और सूखे जैसे मौसम चक्र को असंतुलित कर रहा है और पूरी धरती के पारिस्थितिक तंत्र को हिला रहा है। यह बदलाव धीरे-धीरे नहीं, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ गति से हो रहा है, जिसके कारण खतरा और भी बड़ा होता जा रहा है। अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो इसका असर हमारे जीवन के हर पहलू पर दिखाई देगा। एल नीनो और बदलती जलवायु

एल नीनो और बदलती जलवायु

एल नीनो कभी एक स्वाभाविक और अस्थायी जलवायु घटना हुआ करती थी, लेकिन अब यह जलवायु परिवर्तन की वजह से और भी खतरनाक रूप ले चुकी है। इसकी वजह से बारिश का पैटर्न पूरी तरह बदल जाता है - कहीं सूखा पड़ता है, तो कहीं अचानक आई बाढ़ तबाही मचा देती है। तापमान में असामान्य बढ़ोतरी, जंगलों में भीषण आग और लगातार बदलते मौसम का अस्थिर स्वरूप इसी घटना के परिणाम हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि एल नीनो का प्रभाव अब सिर्फ प्रशांत महासागर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया के मौसम तंत्र को प्रभावित कर रहा है। यह घटना यह भी दिखाती है कि इंसानी गतिविधियों ने प्राकृतिक प्रक्रियाओं को किस हद तक असंतुलित कर दिया है। पिघलती बर्फ और डूबते तटीय शहर

पिघलती बर्फ और डूबते तटीय शहर

अंटार्कटिका और आर्कटिक की बर्फ़ जिस तेजी से पिघल रही है, उसने पूरी दुनिया के लिए एक नया संकट खड़ा कर दिया है। समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है और वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले समय में मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े तटीय शहरों के साथ-साथ छोटे द्वीपीय देश पूरी तरह जलमग्न हो सकते हैं। समुद्र का स्तर बढ़ने से न केवल ज़मीन डूबेगी, बल्कि लाखों लोग अपने घरों से बेघर होंगे और एक नई शरणार्थी समस्या पैदा होगी। यह सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संकट भी है, जो आने वाली पीढ़ियों को गहराई से प्रभावित करेगा।

प्रवाल भित्तियों का विनाश और समुद्री जीवन का संकट

गर्म होते समुद्र का सबसे पहला और सीधा असर प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ़्स पर दिखाई देता है। रंग-बिरंगे और जीवन से भरे कोरल अब सफेद होकर मरने लगे हैं, जिसे वैज्ञानिक “कोरल ब्लीचिंग” (Choral Bleaching) कहते हैं। इन प्रवाल भित्तियों पर न सिर्फ अनगिनत समुद्री जीव निर्भर हैं, बल्कि लगभग 50 करोड़ इंसानों की आजीविका भी जुड़ी हुई है। मछली पालन, पर्यटन उद्योग और समुद्री पारिस्थितिकी का संतुलन सब कुछ इन पर टिका हुआ है। लेकिन जैसे-जैसे समुद्र का तापमान और अम्लीयता बढ़ रही है, वैसे-वैसे ये कोरल नष्ट हो रहे हैं और इनके साथ ही पूरी समुद्री खाद्य श्रृंखला भी खतरे में पड़ रही है। मानवता पर सीधा असर

मानवता पर सीधा असर

समुद्र का बढ़ता तापमान और जलवायु परिवर्तन अब केवल वैज्ञानिक रिपोर्टों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका सीधा असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ने लगा है। कभी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी लोगों को झुलसा रही है, कभी जंगलों में आग लाखों हेक्टेयर भूमि को राख बना रही है, तो कभी अचानक आई बाढ़ और तूफान मानव बस्तियों को उजाड़ रहे हैं। खेती-बाड़ी पर इसका गहरा असर पड़ रहा है, पानी की कमी बढ़ती जा रही है और लाखों लोग मजबूरी में अपने घर छोड़ने पर विवश हो रहे हैं। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गहरा संकट है, लेकिन इसकी शुरुआत हम आज ही देख रहे हैं।

वैज्ञानिक चेतावनियाँ और हमारी जिम्मेदारी

दुनिया भर की वैज्ञानिक संस्थाएँ लगातार चेतावनी दे रही हैं कि अब भी समय है, लेकिन यह बहुत कम है। अगर ग्रीनहाउस गैसों (greenhouse gases) के उत्सर्जन पर काबू नहीं पाया गया, नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता नहीं दी गई और पर्यावरण को बचाने के लिए कड़े कदम नहीं उठाए गए, तो अगले कुछ दशकों में हालात को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। यह जिम्मेदारी केवल सरकारों या अंतरराष्ट्रीय संगठनों की नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति की है। हमें ऊर्जा की बचत करनी होगी, पेड़ लगाने होंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना होगा और ऐसी जीवनशैली अपनानी होगी जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठा सके। छोटे-छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं और यही आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/5adctde3

https://tinyurl.com/32ryn35p

https://tinyurl.com/2xpwjut7

https://tinyurl.com/y4375jrc

https://tinyurl.com/nspfj9y3

प्रकृति 813