समयसीमा 265

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1021

मानव व उसके आविष्कार 792

भूगोल 258

जीव - जन्तु 301

| Post Viewership from Post Date to 28- Aug-2025 (31st) Day | ||||

|---|---|---|---|---|

| City Subscribers (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |

| 2270 | 122 | 2 | 2394 | |

| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

जौनपुर के किसान, जो कभी मौसम या बाजार भाव की जानकारी के लिए स्थानीय मंडी या रेडियो पर निर्भर रहते थे, आज मोबाइल एप्लिकेशन और इंटरनेट पोर्टल्स से रियल-टाइम डेटा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे वे अधिक सूझबूझ से कृषि निर्णय ले पा रहे हैं। वहीं स्थानीय दुकानदार और व्यवसायी, जो पहले केवल मोहल्ले तक सीमित रहते थे, अब व्हाट्सऐप बिज़नेस, फेसबुक मार्केटप्लेस और ई-कॉमर्स वेबसाइटों के ज़रिए अपने उत्पादों और सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा, सरकारी सेवाओं की डिजिटल पहुंच — जैसे राशन कार्ड, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, और आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी — अब ग्रामीण और शहरी जौनपुर, दोनों क्षेत्रों में ऑनलाइन उपलब्ध है। इंटरनेट ने न केवल जौनपुर के युवाओं के लिए करियर के नए द्वार खोले हैं, बल्कि महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को भी डिजिटल मंचों के माध्यम से जागरूकता, आत्मनिर्भरता और सुविधा का अनुभव कराया है। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट केवल एक तकनीकी साधन नहीं, बल्कि हमारे जीवन का अनिवार्य आधार बन चुका है। यह हमारी शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य सेवाओं, बैंकिंग, संचार और मनोरंजन से लेकर सरकारी सेवाओं तक — हर क्षेत्र की रीढ़ बन गया है। जौनपुर जैसे उभरते हुए शहर में, जहाँ परंपरा और प्रगति का सुंदर मेल देखने को मिलता है, इंटरनेट ने सामाजिक और आर्थिक विकास की गति को कई गुना बढ़ा दिया है। अब यहाँ के छात्र सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं हैं — वे ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, वर्चुअल क्लासेस और वैश्विक ज्ञान संसाधनों तक पहुँच बना रहे हैं।

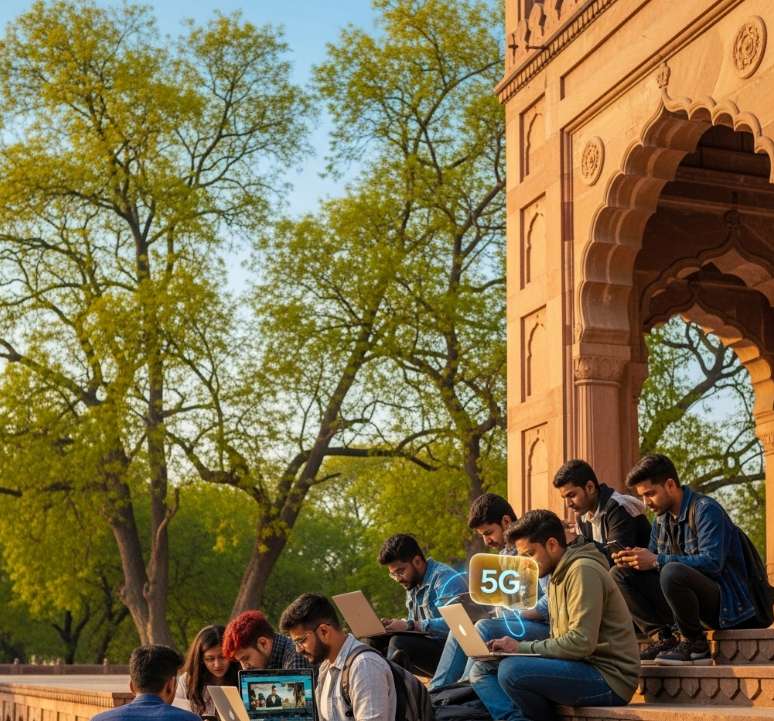

इस लेख में हम जानेंगे कि इंटरनेट की शुरुआत अरपानेट (ARPANET) से कैसे हुई और यह वैश्विक तकनीकी क्रांति में कैसे बदला। फिर, हम समझेंगे कि इंटरनेट कैसे काम करता है — जैसे डेटा का आदान-प्रदान, वेब ब्राउज़र और सर्वर का संबंध। इसके बाद, भारत में 1995 से शुरू हुई इंटरनेट यात्रा को देखेंगे। अंत में, 5G, डिजिटल शिक्षा और ई-गवर्नेंस जैसे भविष्य के अवसरों और जौनपुर जैसे शहरों की इसमें भागीदारी पर चर्चा करेंगे।

आधुनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व

21वीं सदी में इंटरनेट हमारे जीवन का केवल एक तकनीकी साधन नहीं, बल्कि एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। आज यह हमारी दिनचर्या में इस तरह समा गया है कि जागने से लेकर सोने तक हम बार-बार इसकी ओर रुख करते हैं — चाहे मोबाइल पर न्यूज़ चेक करना हो, किसी से चैट करना हो या ऑनलाइन खरीदारी करना हो। शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य सेवाएँ, मनोरंजन, बैंकिंग या सरकारी सुविधाएँ — हर क्षेत्र में इंटरनेट की भूमिका अब केंद्रीय हो गई है।

भारत में इंटरनेट का प्रसार अब सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है। जौनपुर जैसे विकासशील शहरों में भी इंटरनेट ने अभूतपूर्व परिवर्तन लाया है। जहाँ पहले सीमित संसाधनों और पारंपरिक ढाँचों के भरोसे जीवन चलता था, वहीं आज ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीमेडिसिन और सरकारी योजनाओं की ऑनलाइन पहुँच ने यहाँ के लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। छोटे दुकानदार अब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए ग्राहकों तक पहुँच रहे हैं, और छात्र यूट्यूब (YouTube), बायजूस (Byju's) और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले रहे हैं।

विश्व स्तर पर, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 4.8 अरब से भी अधिक हो चुकी है। भारत में यह संख्या 800 मिलियन (80 करोड़) को पार कर चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि रामपुर जैसे अपेक्षाकृत छोटे शहरों में भी इंटरनेट ने गहरी पैठ बना ली है — उदाहरण के लिए, 2025 में, जौनपुर में 2.6 लाख से अधिक इंटरनेट कनेक्शन दर्ज किए गए, और यहाँ फेसबुक उपयोगकर्ताओं की संख्या 1.4 लाख से अधिक होने का अनुमान है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत का डिजिटल भविष्य अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहा।

इंटरनेट का आरंभ: एक तकनीकी क्रांति की नींव

इंटरनेट की कहानी कोई एक दिन की नहीं है — इसकी नींव 1960 के दशक में पड़ी, जब अमेरिका में वैज्ञानिक और शोधकर्ता एक ऐसी प्रणाली विकसित करना चाहते थे, जिससे दूर-दराज़ के कंप्यूटर एक-दूसरे से डेटा साझा कर सकें। उस समय कंप्यूटर विशालकाय होते थे और एक-दूसरे से जुड़े नहीं होते थे। शीत युद्ध के दौर में अमेरिका को यह डर था कि किसी परमाणु हमले की स्थिति में उसकी संचार प्रणाली ध्वस्त हो सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए अमेरिका के रक्षा विभाग ने एक ऐसा नेटवर्क तैयार करने का निर्णय लिया, जो विकेन्द्रीकृत हो — यानी अगर एक हिस्सा बंद भी हो जाए, तो संचार बाकी हिस्सों से चलता रहे। इसी उद्देश्य से अरपानेट (Advanced Research Projects Agency Network) की स्थापना हुई, जिसे आधुनिक इंटरनेट का पहला स्वरूप माना जाता है।

अरपानेट की शुरुआत 1969 में केवल चार कंप्यूटरों के नेटवर्क से हुई थी। लेकिन अगले एक दशक में यह नेटवर्क कई विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में फैल गया। वर्ष 1983 में जब TCP/IP प्रोटोकॉल को मानक के रूप में अपनाया गया, तब इंटरनेट को तकनीकी रूप से "जनम" मिला। यही प्रोटोकॉल आज भी इंटरनेट की रीढ़ है।

इंटरनेट की कार्यप्रणाली: डेटा कैसे पहुँचता है आप तक

जब आप अपने फोन या लैपटॉप से कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो वह एक सरल प्रक्रिया जैसा दिखता है — लेकिन वास्तव में यह एक जटिल तकनीकी चमत्कार है। इंटरनेट का संचालन एक पैकेट-आधारित प्रणाली के ज़रिए होता है। जब आप कोई जानकारी मांगते हैं, जैसे किसी वेबसाइट को खोलना, तो आपका अनुरोध छोटे-छोटे डेटा पैकेट्स में विभाजित होकर कई रास्तों से सर्वर तक पहुँचता है और फिर वहीं से उत्तर (डाटा) आपके पास वापस आता है। हर डिवाइस का एक अद्वितीय आईपी एड्रेस (IP Address) होता है — ठीक उसी तरह जैसे किसी घर का पता होता है। इस पते के आधार पर यह तय होता है कि कौन-सा डेटा किस स्थान पर पहुँचना है। टीसीपी/आईपी (TCP/IP) प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि यह डेटा सही रूप में, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से पहुँचे।

जब आप अपने वेब ब्राउज़र (जैसे गूगल क्रोम (Google Chrome), फ़ायरफ़ॉक्स (Firefox) आदि) में किसी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं, तो ब्राउज़र एक अनुरोध भेजता है, जिसे सर्वर प्राप्त करता है और फिर वह एचटीएमएल फॉर्मेट (HTML Format) में डेटा वापस भेजता है। एचटीटीपी (HTTP) या एचटीटीपीएस (HTTPS) प्रोटोकॉल (protocol) यह प्रक्रिया सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाते हैं। सिर्फ वेबसाइट ही नहीं, ईमेल, वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, क्लाउड स्टोरेज — सब कुछ इसी नेटवर्किंग सिद्धांत पर आधारित है।

भारत में इंटरनेट का आगमन और विस्तार

भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1986 में हुई, जब शिक्षा और अनुसंधान के लिए कुछ विशेष नेटवर्क बनाए गए। लेकिन आम जनता को पहली बार इंटरनेट का स्वाद 15 अगस्त 1995 को मिला, जब वीएसएनएल-विदेश संचार निगम लिमिटेड (VSNL- Videsh Sanchar Nigam Limited) ने इंटरनेट सेवा शुरू की। यह सेवा मॉडेम के जरिए मिलती थी, जिसमें डायल-अप कनेक्शन के लिए लंबा इंतजार और 'बीप-बीप' की आवाज़ें आम थीं। 1996 में भारत का पहला साइबर कैफ़े मुंबई में रीडिफ (Rediff) द्वारा शुरू किया गया। धीरे-धीरे इंटरनेट बैंकिंग, रेलवे आरक्षण, ई-मेल और समाचार पोर्टल जैसे डिजिटल नवाचार भारत में दिखाई देने लगे। उस दौर में इंटरनेट को एक लग्ज़री सुविधा माना जाता था, लेकिन आज यह एक बुनियादी आवश्यकता बन चुका है।

भारत में डिजिटल विकास की प्रमुख घटनाएँ

2000 से 2020 के बीच भारत में डिजिटल क्षेत्र में कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए:

2000: केबल इंटरनेट सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की शुरुआत हुई, जिसने साइबर अपराधों के खिलाफ कानूनी ढांचा तैयार किया।

2004: गूगल (Google) ने भारत में अपना पहला ऑफिस खोला, जिससे डिजिटल नवाचार को और गति मिली।

2005: ऑर्कुट (Orkut) के ज़रिए भारत में सोशल नेटवर्किंग का पहला अनुभव आया, जिसे बाद में Facebook और Twitter ने आगे बढ़ाया।

2008-2010: 2G और 3G सेवाओं की शुरुआत ने मोबाइल इंटरनेट को आम लोगों तक पहुँचाया।

2011-2014: बीएसएनएल (BSNL) और एयरटेल (Airtel) जैसी कंपनियों ने 4G सेवाएं शुरू कीं।

2016: रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने जबरदस्त डाटा क्रांति लाई, जिससे इंटरनेट हर हाथ में पहुँचा।

2020: कोविड महामारी के दौरान डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन खरीदारी में अभूतपूर्व उछाल आया।

डिजिटल भारत की दिशा: भविष्य की संभावनाएँ

भारत अब डिजिटल क्रांति के अगले चरण में प्रवेश कर चुका है। 5G सेवाओं का तेजी से विस्तार, स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा, ई-गवर्नेंस की पहल, और डिजिटल शिक्षा के माध्यम से देश एक नए युग की ओर अग्रसर है। इससे न केवल शहरी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी फायदा पहुँच रहा है। सरकार और निजी कंपनियाँ मिलकर यह सुनिश्चित कर रही हैं कि ग्रामीण भारत — जिसमें जौनपुर जैसे जिले भी शामिल हैं — डिजिटल रूप से सशक्त बनें। अब किसान मोबाइल ऐप्स से मंडी भाव और मौसम की जानकारी पाते हैं, छात्र स्मार्टफोन पर सरकारी पोर्टल से पढ़ाई कर सकते हैं, और महिलाएँ घर बैठे डिजिटल स्किल्स सीखकर स्वरोज़गार की ओर कदम बढ़ा रही हैं। डिजिटल भारत की इस यात्रा में एक और जरूरी पहलू है — साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता। जैसे-जैसे तकनीक का प्रसार हो रहा है, वैसे-वैसे लोगों को इससे सुरक्षित रूप से जुड़ना भी सीखना होगा।

संदर्भ-

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.