समयसीमा 273

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1017

मानव व उसके आविष्कार 803

भूगोल 243

जीव - जन्तु 299

मेरठवासियों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूर्य की सभी किरणें बिना किसी रोक-टोक के सीधे हमारी त्वचा, आंखों और जीवन पर पड़ने लगें, तो परिणाम क्या हो सकते हैं? शायद आप मानें कि इससे सिर्फ गर्मी बढ़ेगी, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गंभीर है। हमारे वायुमंडल में एक अदृश्य सुरक्षा कवच - ओजोन परत (Ozone Layer) - मौजूद है, जो हमें सूर्य की घातक अल्ट्रा-वायलेट (Ultraviolet) किरणों से बचाती है। यह परत न केवल इंसानों, बल्कि पशुओं, पौधों और समुद्री जीवन के लिए भी जीवनदायिनी है। दुर्भाग्यवश, यह परत अब धीरे-धीरे क्षीण हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है, मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न कुछ खास रासायनिक यौगिक, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) और हैलोन (Halon), जो हमारी सुविधा के उपकरणों में प्रयुक्त होते हैं। जब ये रसायन वायुमंडल की ऊपरी परत तक पहुँचते हैं, तो ओजोन अणुओं को तोड़ने लगते हैं, जिससे यह सुरक्षा ढाल कमज़ोर हो जाती है। इस क्षरण के परिणामस्वरूप त्वचा कैंसर (skin cancer), आंखों के रोग, फसल क्षति, और जलवायु असंतुलन जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। भारत जैसे देश, जहाँ सूरज की तीव्रता पहले से ही अधिक है, वहां ओजोन परत की क्षति विशेष चिंता का विषय है। हर साल 16 सितंबर को ‘विश्व ओजोन दिवस’ मनाया जाता है, ताकि हम इस अमूल्य परत की रक्षा के लिए किए जा रहे वैश्विक प्रयासों की याद दिला सकें और अपने स्तर पर भी जागरूकता और जिम्मेदारी का भाव विकसित कर सकें। मेरठ जैसे ज़िम्मेदार शहरों से यह अपेक्षा है कि हम न केवल अपनी हवा और धरती की रक्षा करें, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक सुरक्षित वातावरण सौंपें।

इस लेख में हम उन महत्वपूर्ण पहलुओं की गहराई से चर्चा करेंगे जो ओजोन परत की भूमिका, उसकी खोज, क्षरण के कारणों और इसके दुष्परिणामों से जुड़ी हैं। सबसे पहले, हम जानेंगे कि यह परत वैज्ञानिक दृष्टि से कितनी आवश्यक है और यह पृथ्वी के जीवन को कैसे बचाती है। इसके बाद हम ओजोन की ऐतिहासिक खोज और नामकरण की कहानी को समझेंगे, जो विज्ञान की खोजों में एक रोमांचक अध्याय है। इसके पश्चात हम यह देखेंगे कि कौन-कौन से मानवीय रसायन और गतिविधियाँ इस परत के क्षरण के लिए ज़िम्मेदार हैं, और उनसे क्या खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। हम इस क्षरण के प्रभावों पर भी विचार करेंगे - जैसे त्वचा रोग, कृषि हानि और जलवायु असंतुलन। फिर, हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (Montreal Protocol) जैसी वैश्विक पहलों की समीक्षा करेंगे, जिन्होंने इस संकट को समझने और नियंत्रित करने में एक निर्णायक भूमिका निभाई है। अंत में, हम भारत में ओजोन मापन की स्थिति और देश में चल रहे वैज्ञानिक प्रयासों को समझेंगे, जो इस अमूल्य परत की निगरानी और सुरक्षा में जुटे हैं।

ओजोन परत का वैज्ञानिक महत्व और कार्य

ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की समताप मंडल में लगभग 10 से 40 किलोमीटर की ऊँचाई पर फैली एक अदृश्य लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण परत है, जो ओजोन (O₃) अणुओं से बनी होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रा-वायलेट किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। यदि यह सुरक्षा कवच न हो, तो जैविक और पारिस्थितिक संतुलन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। मनुष्यों के लिए यह परत त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, और प्रतिरक्षा प्रणाली पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से बचाव करती है। वनस्पति और जीव-जंतुओं के लिए भी यह एक अत्यंत उपयोगी ढाल है, जो उनके जीवन चक्र, प्रजनन और विकास में सहायक होती है। ओजोन परत डीएनए (DNA) संरचना को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाती है और साथ ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संतुलित बनाए रखती है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता और जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी इसका अमूल्य योगदान है। यह परत प्रकृति का वह मौन प्रहरी है, जिसकी मौजूदगी के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना अधूरी है।

ओजोन की खोज और नामकरण का इतिहास

ओजोन की खोज की शुरुआत 1785 में हुई, जब डच वैज्ञानिक मार्टिनस वैन मारम (Martinus van Marum Electrical) पानी के ऊपर विद्युत स्पार्किंग (sparking) के प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने उस प्रक्रिया में एक तीव्र, अनोखी गंध को महसूस किया, परंतु उस समय उन्हें ज्ञात नहीं था कि यह गंध ओजोन अणु की उपस्थिति का संकेत है। इसके लगभग 50 वर्ष बाद, 1839 में जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक शॉनबीन (Friedrich Schönbein) ने इस गैस को अलग करने में सफलता प्राप्त की और इसका नाम 'ओजोन' रखा, जो कि ग्रीक (greek) शब्द 'ओज़िन' से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है - 'गंध करना'। 1920 के दशक में ओजोन परत का पृथक अवलोकन आरंभ हुआ, लेकिन व्यवस्थित वैज्ञानिक मापन पिछले 50 वर्षों में ही प्रमुख रूप से किया गया। इस दौरान डॉबसन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (Dobson Spectrophotometer), उपग्रह और वायुमंडलीय रॉकेट्स (Atmospheric rockets) की मदद से ओजोन परत की स्थिति और उसकी संरचना को समझने के प्रयास किए गए। यह विज्ञान की एक लंबी और रोमांचक यात्रा रही, जिसमें एक गंध से शुरू हुई खोज ने पूरी मानवता के लिए संरक्षण और चेतावनी दोनों के दरवाज़े खोल दिए।

ओजोन परत के क्षरण के प्रमुख कारण

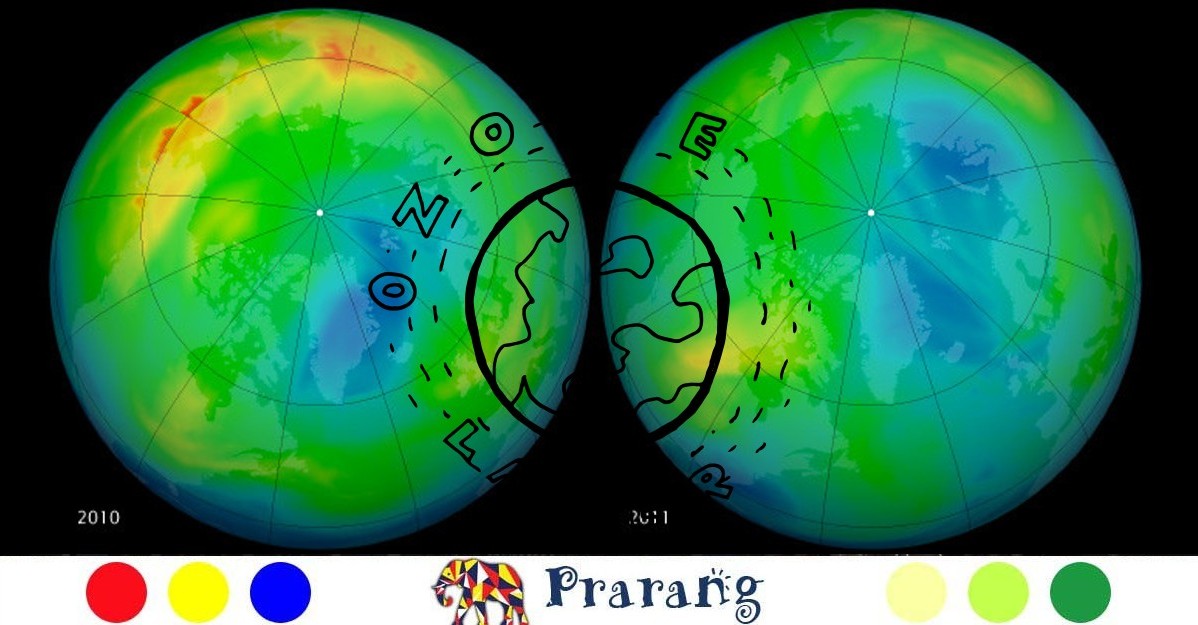

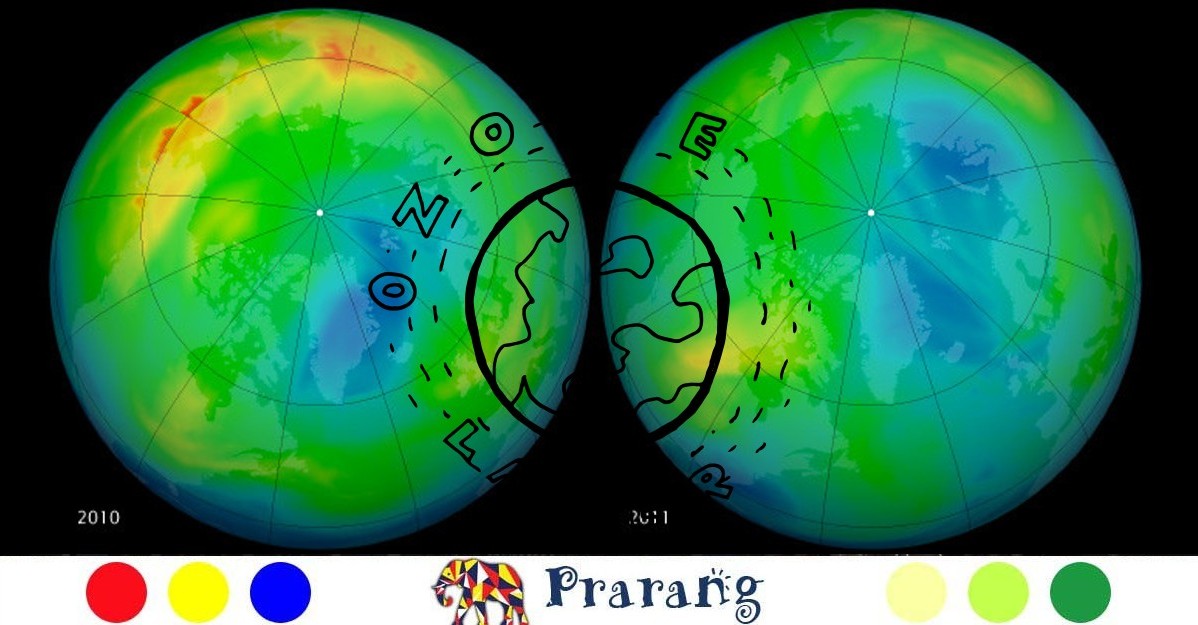

वर्तमान समय में ओजोन परत का क्षरण एक वैश्विक चिंता का विषय बन गया है, जिसका प्रमुख कारण मनुष्य द्वारा निर्मित रासायनिक यौगिकों का अनियंत्रित उपयोग है। इन यौगिकों में सबसे घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड (carbon tetrachloride) और मिथाइल क्लोरोफॉर्म (methyl chloroform) हैं, जिनका व्यापक प्रयोग एयर कंडीशनर (sir conditioner), रेफ्रिजरेटर (refrigerator), एयरोसोल स्प्रे (aerosol spray) और औद्योगिक फोम (foam) निर्माण में होता रहा है। ये रसायन जब वायुमंडल में पहुँचते हैं, तो समताप मंडल में जाकर अल्ट्रा-वायलेट विकिरण के संपर्क में आकर क्लोरीन (chlorine) और ब्रोमीन (bromine) जैसे रसायनों को मुक्त कर देते हैं, जो ओजोन अणुओं को तोड़ते हैं। एक क्लोरीन अणु अकेले हजारों ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। यह प्रतिक्रिया सर्दियों के मौसम में ध्रुवीय बादलों में और अधिक सक्रिय हो जाती है, जिसके कारण अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र देखा गया है। भारत में भी दिल्ली और पुणे जैसे शहरों के ऊपर ऊपरी समताप मंडल में ऐसे संकेत प्राप्त हुए हैं, जो भविष्य में गंभीर पर्यावरणीय असंतुलन की चेतावनी देते हैं।

ओजोन क्षरण के परिणाम और प्रभाव

ओजोन परत के क्षरण का सबसे पहला और गंभीर प्रभाव अल्ट्रा-वायलेट विकिरण में वृद्धि के रूप में सामने आता है, जिसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। इससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, आंखों की जलन, और प्रतिरक्षा प्रणाली की कार्यक्षमता में कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं, पौधों की वृद्धि भी बाधित होती है, पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं और उनकी जैविक प्रक्रिया जैसे प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होती है। इससे फसलें समय से पहले सूख सकती हैं और उत्पादन घट सकता है। समुद्री जीवन में प्लवक (plankton) जैसे सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का खतरा भी बढ़ता है, जो पूरी समुद्री खाद्य श्रृंखला की नींव हैं। जलवायु प्रणाली में असंतुलन, वर्षा चक्र में बदलाव, और ग्लेशियरों (glacier) के तेज़ पिघलने जैसी दीर्घकालिक समस्याएं भी ओजोन क्षरण से जुड़ी हुई हैं। भारत जैसे विकासशील देश, जो पहले से ही जलवायु असंतुलन और जनसंख्या दबाव से जूझ रहे हैं, इस संकट से और अधिक प्रभावित हो सकते हैं।

वैश्विक पहल: मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इसके प्रभाव

ओजोन परत को बचाने की दिशा में वैश्विक प्रयास 1987 में उस समय प्रभावशाली रूप में सामने आया, जब कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 47 देशों ने मिलकर 'मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल' पर हस्ताक्षर किए। यह अंतरराष्ट्रीय समझौता ओजोन-नाशक रसायनों के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने हेतु बना था। यह पहला ऐसा वैज्ञानिक-राजनीतिक कदम था, जिसमें ओजोन क्षरण क्षमता (ODP) के आधार पर रसायनों की सूचीबद्धता और नियंत्रण तय किया गया। इसके बाद विश्व भर में सीएफसी, हैलोन और अन्य हानिकारक यौगिकों के स्थान पर पर्यावरण-संगत विकल्प अपनाने की दिशा में प्रयास हुए। भारत ने भी इस दिशा में अनेक क़ानूनी और तकनीकी उपाय अपनाए। 16 सितम्बर को प्रतिवर्ष 'विश्व ओजोन दिवस' के रूप में मनाया जाता है, ताकि नागरिकों में जागरूकता फैलाई जा सके। हालाँकि सीएफसी के स्थान पर उपयोग किए जा रहे एचएफसी (HFCs) जैसे यौगिक ओजोन को नुकसान नहीं पहुँचाते, पर वे ग्रीन हाउस गैसें की तरह जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं, जो एक नई चुनौती के रूप में उभर रही है।

भारत में ओजोन मापन और स्थिति

भारत ने ओजोन मापन और उसके विश्लेषण में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारतीय मौसम विभाग ने श्रीनगर, नई दिल्ली, वाराणसी, अहमदाबाद और कोडाईकनाल जैसे शहरों में डॉबसन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (Dobson Spectrophotometer) के माध्यम से ओजोन की निगरानी हेतु केंद्र स्थापित किए हैं, जो दिन में छह बार मापन कर डाटा रिकॉर्ड (data record) करते हैं। यह डाटा न केवल राष्ट्रीय नीति निर्माण के लिए, बल्कि वैश्विक अनुसंधान के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। 1956 से अब तक किए गए अध्ययन बताते हैं कि भारत में ओजोन स्तर में कोई स्थायी गिरावट नहीं देखी गई है, लेकिन 1980 से 1983 के बीच दिल्ली और पुणे के ऊपर समताप मंडल में गिरावट के संकेत अवश्य मिले हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, सर्दियों में ओजोन का स्तर सबसे कम होता है जबकि गर्मियों में यह अधिक होता है। चिंता की बात यह है कि दोपहर के समय अल्ट्रा-वायलेट किरणों का स्तर कई बार अंटार्कटिका जैसी तीव्रता तक पहुँच जाता है, जिससे फसलों, जलीय जीवों और मानव स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है। हालाँकि भारत में अब तक त्वचा कैंसर या यूवी किरणों से जुड़ी समस्याओं का कोई बड़े पैमाने पर दस्तावेज़ीकरण नहीं हुआ है, फिर भी विशेषज्ञ मानते हैं कि डाटा की कमी को सुरक्षा का संकेत नहीं माना जाना चाहिए - सावधानी, अनुसंधान और नीति-निर्माण की निरंतर आवश्यकता बनी हुई है।

संदर्भ-

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.