समयसीमा 273

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1017

मानव व उसके आविष्कार 804

भूगोल 244

जीव - जन्तु 299

समयसीमा 273

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1017

मानव व उसके आविष्कार 804

भूगोल 244

जीव - जन्तु 299

मेरठवासियों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके खेतों में उगने वाली साधारण-सी लौकी, सिर्फ रसोई की सब्ज़ी नहीं बल्कि एक सुंदर आभूषण, कलात्मक मुखौटा या दीवार की सजावट बन सकती है? हमारे मेरठ की धरती केवल गेहूँ, गन्ना या खेल प्रतिभाओं के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक चेतना और लोककला की परंपराएँ भी उतनी ही समृद्ध रही हैं। कभी यहाँ की गलियों में मिट्टी के खिलौने गढ़े जाते थे, तो कभी लकड़ी और धातु पर नक्काशी होती थी। आज उसी लोककला के पुनरुत्थान की एक अनूठी झलक लौकी शिल्पकला के रूप में हमारे सामने है। यह शिल्पकला न केवल परंपरा और प्रकृति का मेल है, बल्कि यह आधुनिकता और आत्मनिर्भरता की राह भी दिखाती है। कठोर छिलके वाली लौकी, जो अक्सर खेतों में बेकार पड़ी रह जाती है या बाजार में कम दाम में बिकती है, वह अब एक ऐसी कच्ची सामग्री बन गई है जिससे गहने, दीवार सज्जा, संगीत वाद्य और यहाँ तक कि घरेलू उपयोग की वस्तुएँ भी तैयार हो रही हैं। इस कला के माध्यम से न सिर्फ हमारे किसान अपनी उपज का नया मूल्य पा सकते हैं, बल्कि मेरठ के युवाओं और महिलाओं के लिए यह स्वरोज़गार और रचनात्मकता का एक नया मंच बन सकता है।

इस लेख में हम लौकी शिल्पकला के कुछ प्रमुख पहलुओं को समझेंगे। इसमें इसके सांस्कृतिक महत्व, भारत में खेती और आर्थिक अवसर, प्रमुख तकनीकें, बस्तर का प्रसिद्ध ‘तुमा शिल्प’, आभूषण निर्माण की विधियाँ और आवश्यक औजारों की जानकारी शामिल है। यह लेख दिखाएगा कि कैसे साधारण लौकी, कला और रोजगार का स्रोत बन सकती है और पारंपरिक शिल्प को आधुनिक रूप में जीवित रखा जा सकता है।

लौकी शिल्पकला का परिचय और सांस्कृतिक महत्व

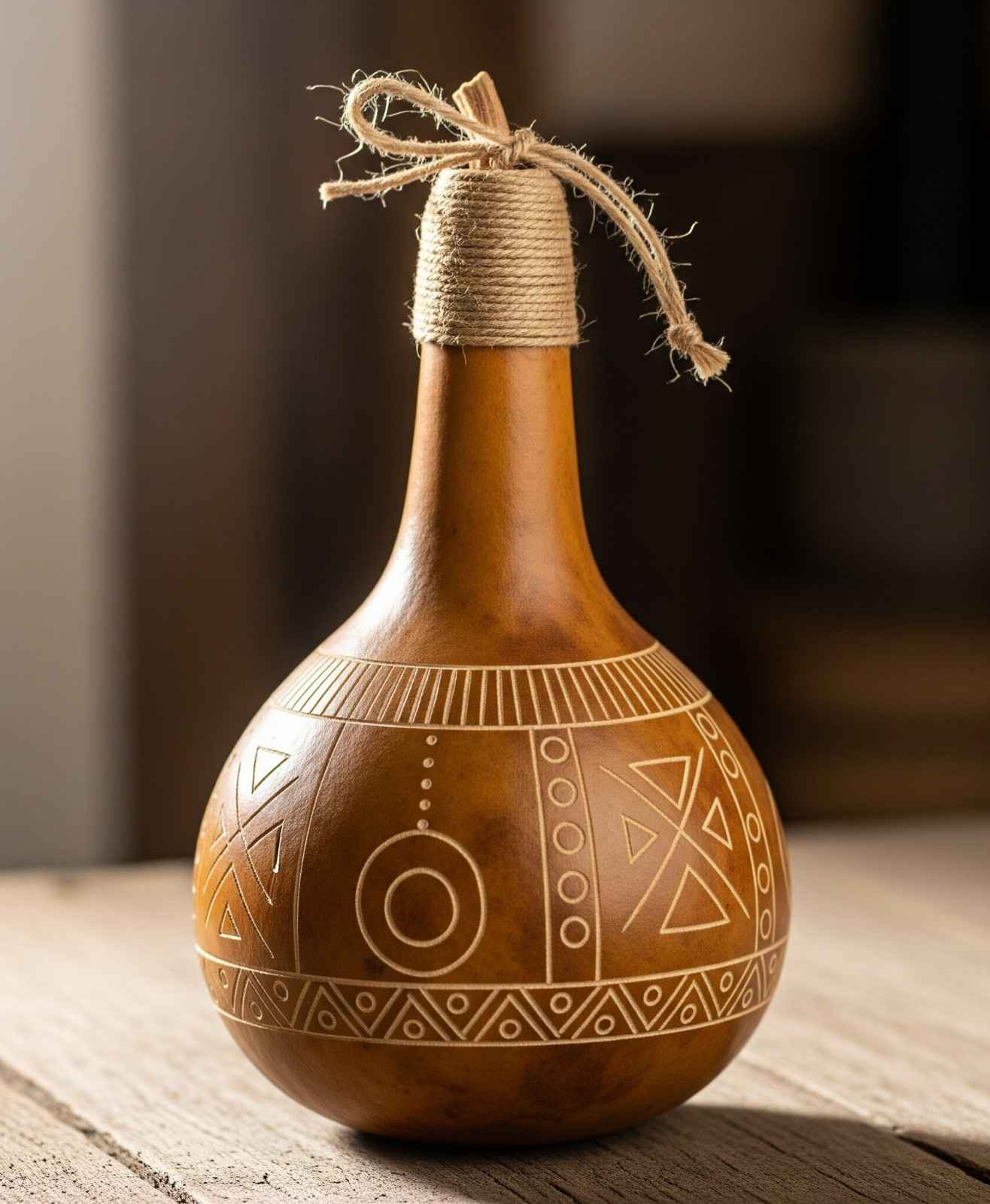

लौकी को अक्सर केवल एक साधारण सब्ज़ी के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसके कठोर छिलके वाली प्रजातियाँ असाधारण कलात्मक माध्यम बन सकती हैं। लौकी शिल्पकला एक ऐसी कला है जिसमें सूखी, कठोर लौकी को तराशकर विभिन्न आकृतियों, रंगों और सजावटी तत्वों से सजाया जाता है। यह केवल सौंदर्यबोध नहीं देती, बल्कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को भी जीवंत रखती है। प्राचीन भारत में लौकी से बने बर्तन, टोपी, मुखौटे और संगीत वाद्ययंत्र धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों का हिस्सा हुआ करते थे। इनका उपयोग न केवल दैनिक जीवन में होता था, बल्कि ये शिल्पकला की पारंपरिक परंपराओं और स्थानीय मान्यताओं का प्रतीक भी होते थे। आज लौकी शिल्पकला में आधुनिक डिज़ाइन (design) और नवाचार को जोड़कर इसे नए आयाम दिए जा रहे हैं। हर तराशी गई लौकी अपने आप में एक कहानी, संस्कृति और रचनात्मकता का मिश्रण होती है। यह कला यह सिखाती है कि साधारण वस्तुएँ भी सही दृष्टिकोण और प्रयास से असाधारण बन सकती हैं।

भारत में लौकी की खेती और आर्थिक पक्ष

लौकी की खेती कई राज्यों में प्राचीनकाल से होती आ रही है, लेकिन इसका आर्थिक मूल्य अक्सर सीमित रहता है। अधिकांश किसान इसे सिर्फ सब्ज़ी के रूप में ही बेचते हैं, जिससे इसकी कीमत 40-50 रुपये प्रति लौकी के आसपास ही रहती है। छोटे परिवारों में बड़ी लौकी की मांग कम होने के कारण अक्सर बड़ी लौकी बेकार रह जाती है। साथ ही, हाइब्रिड बीजों (Hybrid Seeds) और मोनोक्रॉपिंग (Monocropping) के बढ़ते चलन से पारंपरिक लौकी की कई किस्में विलुप्त होने के कगार पर हैं। इन परिस्थितियों में लौकी शिल्पकला एक नई राह प्रस्तुत करती है। कलात्मक रूप से तैयार किए गए लौकी के उत्पादों की कीमत मूल सब्ज़ी की तुलना में कई गुना अधिक होती है। इससे किसानों और शिल्पकारों को एक नया बाजार और स्थायी आय का अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त, यह विधा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वरोज़गार के अवसर बढ़ाती है, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाती है और पारंपरिक कला के संरक्षण में मदद करती है। लौकी शिल्पकला एक ऐसा माध्यम बनती है जो न केवल आर्थिक लाभ देती है बल्कि संस्कृति और कौशल को भी आगे बढ़ाती है।

लौकी शिल्पकला की प्रमुख तकनीकें

लौकी को कलात्मक रूप देने के लिए कई तकनीकें अपनाई जाती हैं, जो इसे केवल सजावटी कला से कहीं अधिक मूल्यवान बनाती हैं। सबसे पहले, सूखी लौकी को अच्छी तरह सुखाया जाता है और फिर उसे रेतने (sanding) की प्रक्रिया से चिकना किया जाता है। यह सतह को परिष्कृत और रंगों के लिए अनुकूल बनाती है। इसके बाद नक्काशी (carving) की जाती है, जिसमें लकड़ी या धातु के औजारों से सुंदर और जटिल आकृतियाँ उकेरी जाती हैं। जलाना (pyrography) तकनीक में गर्म धातु उपकरणों की नोक से डिज़ाइन जलाकर उकेरे जाते हैं, जिससे हर टुकड़ा जीवंत और प्रभावशाली बनता है। रंगाई और पॉलिशिंग (polishing) की प्रक्रिया में ऐक्रेलिक रंग (Acrylic colors), प्राकृतिक सजावटी तत्व, मोती, धातु की पत्तियाँ और पेंटिंग (painting) का उपयोग किया जाता है। ये सभी तकनीकें मिलकर लौकी को एक अनूठी और दीर्घकालिक कलाकृति में परिवर्तित कर देती हैं। इस कला की खूबी यह है कि हर टुकड़ा अलग होता है, और इसे बनाने वाला शिल्पकार अपनी कल्पना और रचनात्मकता का पूर्ण प्रयोग कर सकता है।

बस्तर का तुमा शिल्प: लौकी कला का अनूठा उदाहरण

छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से जन्मा ‘तुमा शिल्प’ लौकी कला का एक जीवंत उदाहरण है। इसे कोंडागांव के शिल्पकार जगत राम देवांगन ने विकसित किया, और यह शिल्प अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका है। तुमा शिल्प में सूखी लौकी को गर्म चाकू या अन्य औजारों से उकेरा जाता है और उससे दीवार सजावट, मास्क (mask), पॉट्स (pots), लैंपशेड (lampshade) और आभूषण बनाए जाते हैं। पहले जहां बेकार समझी जाने वाली लौकी फेंक दी जाती थी, वहीं अब इसे विशेष रूप से शिल्प उद्देश्यों के लिए उगाया जाता है। यह तकनीक न केवल शिल्पकारों के लिए आय का स्रोत बनती है, बल्कि युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोज़गार का अवसर भी प्रस्तुत करती है। तुमा शिल्प कला, लोक संस्कृति और आधुनिक नवाचार का उत्कृष्ट मिश्रण है, जो यह दिखाता है कि परंपरागत कला को सही दृष्टिकोण और कौशल से कितना समृद्ध बनाया जा सकता है।

लौकी से आभूषण निर्माण की विधियाँ

लौकी से गहनों का निर्माण एक आकर्षक और पर्यावरण-सम्मत कला है। इसके लिए छोटी और कठोर लौकी का चयन किया जाता है। इसे पूरी तरह सुखाया और रेतकर चिकना किया जाता है। पेंडेंट (pendant) बनाने के लिए लौकी पर डिज़ाइन उकेरे जाते हैं और पेंट, पॉलिश या डाई (dye) का उपयोग कर रंग भरा जाता है। हार बनाने के लिए लौकी में छेद किए जाते हैं और डोरी के माध्यम से मोती या छोटी लौकियाँ पिरोकर सुंदर हार तैयार किया जाता है। इसी तरह, ब्रेसलेट (bracelet) और बालियाँ बनाने के लिए लौकी को पतले छल्लों में काटा जाता है और पॉलिश और सजावट की जाती है। यह कला न केवल सौंदर्य और रचनात्मकता को प्रकट करती है, बल्कि पहनने वाले की व्यक्तिगत शैली और प्रकृति से जुड़ाव का संदेश भी देती है। प्रत्येक टुकड़ा अनूठा होता है और यह पहनने वाले को पारंपरिक कला के साथ जोड़ता है।

आवश्यक औजार और सामग्री

लौकी शिल्पकला की सुंदरता इसकी सादगी में भी छिपी है। इसे सीखने और अपनाने के लिए बहुत महंगे उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। एक शुरुआत करने वाले शिल्पकार के लिए छोटी आरी, शिल्प चाकू या बैंड आरा (band saw), सैंडपेपर (sandpaper), ड्रिल (drill) और लकड़ी जलाने वाले बर्नर पर्याप्त होते हैं। सजावट के लिए ऐक्रेलिक पेंट, मोती, धागे, प्राकृतिक सजावटी वस्तुएँ और धातु की पत्तियाँ उपयोग में लाई जा सकती हैं। डिज़ाइन के लिए इंटरनेट (internet) से प्रेरणा ली जा सकती है या स्वयं की कल्पना से नए पैटर्न (pattern) बनाए जा सकते हैं। इसे घर पर ही आसानी से सीखा जा सकता है। यह कला न केवल रचनात्मकता को बढ़ाती है, बल्कि स्वरोज़गार और आत्मनिर्भरता का मार्ग भी खोलती है।

संदर्भ-

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.