समयसीमा 264

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1034

मानव व उसके आविष्कार 805

भूगोल 255

जीव - जन्तु 310

समयसीमा 264

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1034

मानव व उसके आविष्कार 805

भूगोल 255

जीव - जन्तु 310

भारत की धरती को अगर हम गौर से देखें तो पाएँगे कि यह केवल खेतों और फसलों से भरी ज़मीन नहीं, बल्कि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति की आत्मा भी है। सदियों से हमारी जीवनशैली, त्योहार, और यहाँ तक कि लोकगीत भी खेती-किसानी से जुड़े रहे हैं। यही वजह है कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। पहले के समय में खेती पूरी तरह से प्राकृतिक तरीक़ों पर निर्भर थी - बीज बोना, बारिश का इंतज़ार करना, और मिट्टी की उर्वरता पर भरोसा रखना। लेकिन जैसे-जैसे समय बदला, विज्ञान और तकनीक ने खेती को नई दिशा दी। हरित क्रांति से लेकर आधुनिक सिंचाई और उर्वरक तकनीक तक, हर दौर ने उत्पादन और गुणवत्ता में बढ़ोतरी की और किसानों की ज़िंदगी में नई उम्मीद जगाई। आज हम एक और बड़े मोड़ पर खड़े हैं - जहाँ जीनोम संपादन (Genome Editing) और क्रिस्पर (CRISPR-Cas) जैसी उन्नत तकनीकें भारतीय कृषि को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाने की क्षमता रखती हैं। ये तकनीकें केवल पैदावार बढ़ाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे फसलों को अधिक पौष्टिक, रोग-प्रतिरोधक और टिकाऊ भी बना सकती हैं। ऐसे समय में जब दुनिया खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है, ये तकनीकें आशा की एक नई किरण बनकर सामने आती हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये जीनोम संपादन और क्रिस्पर तकनीकें वास्तव में हैं क्या? इनका महत्व कितना बड़ा है? और भारत में इन्हें अपनाने की राह में कौन-सी कठिनाइयाँ और कौन-सी संभावनाएँ छिपी हुई हैं? यही वे सवाल हैं जिन पर हमें गहराई से विचार करना होगा।

इस लेख में हम विस्तार से कुछ अहम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि जीनोम संपादन क्या है और इसका महत्व क्यों बढ़ रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्रिस्पर तकनीक कृषि में कैसे क्रांतिकारी भूमिका निभा सकती है। आगे हम देखेंगे कि जीनोम-संपादित फसलों और ट्रांसजेनिक (Transgenic) फसलों के बीच क्या फर्क है, और इन्हें लेकर समाज में कौन-सी भ्रांतियाँ हैं। फिर हम चर्चा करेंगे कि भारत में इन तकनीकों के प्रयोग को लेकर कौन-सी चुनौतियाँ सामने आती हैं। अंत में, हम जानेंगे कि अगर सही दिशा में कदम उठाए जाएँ, तो भारत वैश्विक स्तर पर बीज उत्पादन और कृषि सुधार में किस तरह अग्रणी भूमिका निभा सकता है।

जीनोम संपादन क्या है और इसका महत्व

जीनोम संपादन आधुनिक विज्ञान की सबसे क्रांतिकारी तकनीकों में से एक है। इसके ज़रिए किसी पौधे या जीव के डीएनए (DNA) में बहुत ही सटीक और योजनाबद्ध बदलाव किए जाते हैं। इसे सरल शब्दों में समझें तो जैसे किसी किताब में छपी हुई पंक्तियों को लेखक कलम से सुधार लेता है, वैसे ही वैज्ञानिक फसल के आनुवंशिक कोड (genetic code) में सुधार करते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे पौधों को ज़्यादा पौष्टिक, रोग-प्रतिरोधक और टिकाऊ बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी फसल को इस तकनीक से इस तरह बदला जा सकता है कि वह कम पानी में भी उग सके या मिट्टी की कमी के बावजूद अच्छी पैदावार दे सके। आज जब पूरी दुनिया खाद्य संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब जीनोम संपादन कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा के लिए एक नई आशा बनकर सामने आया है।

क्रिस्पर तकनीक और कृषि में इसकी भूमिका

जीनोम संपादन के क्षेत्र में क्रिस्पर तकनीक को एक गेम-चेंजर (game-changer) माना जाता है। यह एक ऐसी "जादुई कलम" है, जिससे वैज्ञानिक बहुत सटीक तरीके से डीएनए के हिस्सों को काट या जोड़ सकते हैं। इसकी मदद से पौधों के भीतर मौजूद उस जीन को निष्क्रिय किया जा सकता है, जो रोग फैलाने या फसल की गुणवत्ता को घटाने का काम करता है। यही कारण है कि इसे जीनोम संपादन का सबसे सरल और प्रभावी साधन कहा जाता है। कृषि में इस तकनीक के प्रयोग से ऐसे पौधे विकसित किए जा रहे हैं जो कीटों और बीमारियों से सुरक्षित हों, जिनमें विटामिन (Vitamin) और पोषक तत्व अधिक हों, और जो बदलते जलवायु परिस्थितियों का सामना कर सकें। उदाहरण के लिए, दुनिया के कई देशों में पहले ही क्रिस्पर से विकसित सोयाबीन, टमाटर और चावल की किस्में किसानों तक पहुँच चुकी हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदलने में क्रिस्पर की भूमिका निर्णायक साबित होगी।

जीनोम-संपादित फसलों और ट्रांसजेनिक फसलों में अंतर

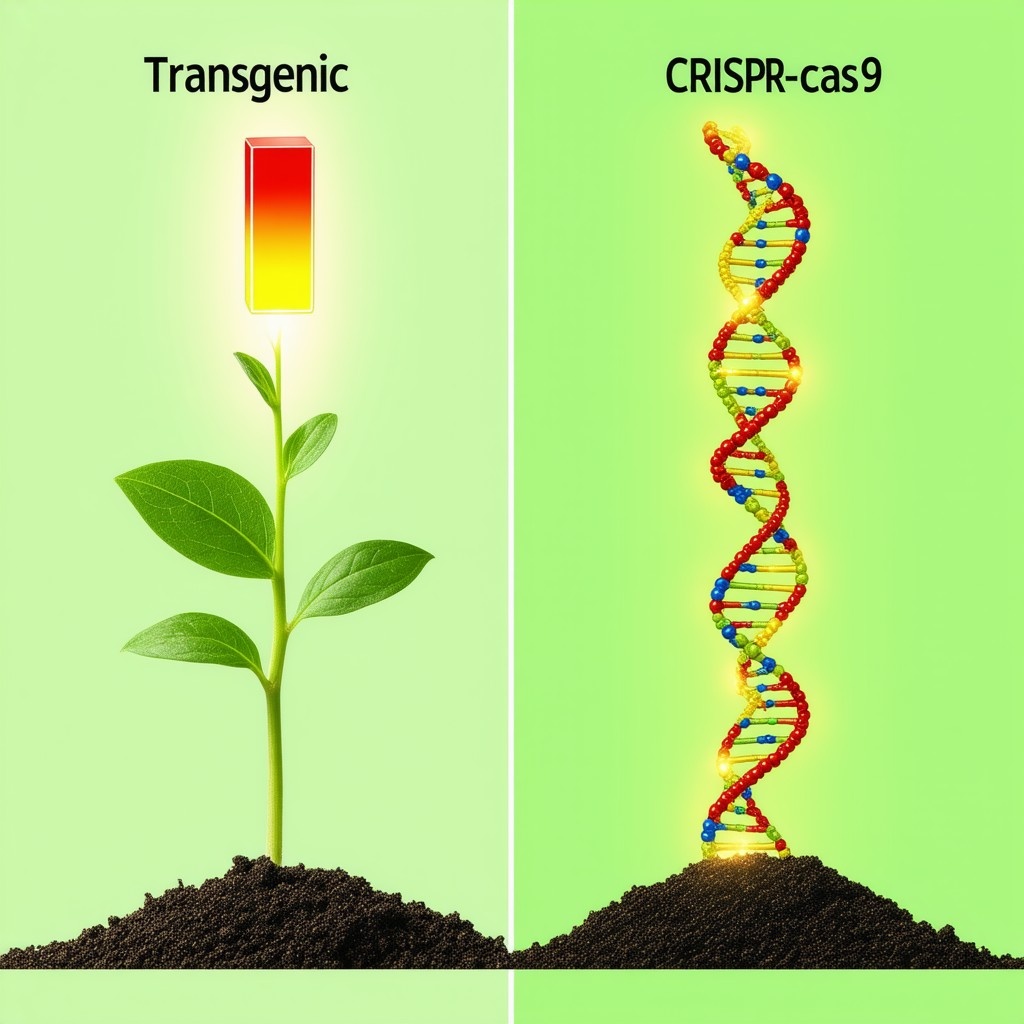

अक्सर लोग जीनोम संपादन और ट्रांसजेनिक तकनीक को एक ही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों में एक बड़ा अंतर है। ट्रांसजेनिक या जीएम (GM - Genetically Modified) फसलों में किसी दूसरे जीव से डीएनए लाकर पौधे के जीनोम में जोड़ा जाता है। इसका मतलब यह है कि फसल का जेनेटिक ढाँचा आंशिक रूप से “बाहरी” डीएनए पर निर्भर हो जाता है। दूसरी ओर, जीनोम संपादन में पौधे के अपने ही डीएनए में छोटे-छोटे बदलाव किए जाते हैं, इसमें किसी बाहरी जीव का डीएनए शामिल नहीं होता। यही कारण है कि वैज्ञानिक जीनोम संपादित फसलों को अधिक सुरक्षित और प्राकृतिक मानते हैं। फिर भी, आम उपभोक्ता और कई किसान इस अंतर को ठीक से नहीं समझ पाते और दोनों को समान मान लेते हैं। यही भ्रांति इन तकनीकों की स्वीकृति के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन बनती है। इसलिए जागरूकता फैलाना और सही जानकारी उपलब्ध कराना बेहद आवश्यक है।

भारत में चुनौतियाँ: नियम, जागरूकता की कमी और भ्रांतियाँ

भारत में जीनोम संपादन तकनीक की सबसे बड़ी चुनौती कठोर नियम और नीतिगत ढिलाई है। यहाँ पर अभी तक इस तकनीक के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और सरल स्वीकृति प्रणाली नहीं बन पाई है, जिसके कारण अनुसंधान और नवाचार सीमित दायरे में ही रह जाते हैं। इसके अलावा, किसानों और उपभोक्ताओं के बीच भी इस विषय को लेकर जागरूकता का अभाव है। बहुत से लोग मानते हैं कि जीनोम संपादित फसलें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं, जबकि सच यह है कि इनमें बाहरी डीएनए शामिल ही नहीं होता। यह डर और भ्रांतियाँ सामाजिक स्तर पर तकनीक की राह रोकती हैं। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों तक सही जानकारी पहुँचाने की कमी और वैज्ञानिकों व किसानों के बीच संवाद का अभाव भी एक बड़ी रुकावट है। यदि सरकार, वैज्ञानिक और मीडिया मिलकर जागरूकता बढ़ाने का काम करें, तो ये बाधाएँ दूर हो सकती हैं और यह तकनीक वास्तव में किसानों तक पहुँच सकती है।

भारत की संभावनाएँ और भविष्य: वैश्विक बीज केंद्र बनने की राह

भारत के पास जीनोम संपादन के क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं। यहाँ की विशाल कृषि भूमि, विविध जलवायु और परंपरागत खेती का गहरा अनुभव इसे वैश्विक स्तर पर खास बनाता है। अगर सरकार नियमों को सरल बनाए, अनुसंधान को प्रोत्साहन दे और किसानों तक नई तकनीकें पहुँचाए, तो भारत उच्च गुणवत्ता वाली बीज किस्मों का सबसे बड़ा उत्पादक बन सकता है। यह केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का साधन नहीं होगा, बल्कि छोटे और सीमांत किसानों को भी आर्थिक मजबूती देगा। साथ ही, भारत वैश्विक बीज निर्यात में भी अग्रणी बन सकता है, जिससे हमारी कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास दोनों को नई दिशा मिलेगी। भविष्य में यदि सही कदम उठाए गए, तो भारत "वैश्विक बीज केंद्र" बनकर पूरी दुनिया को खाद्य आपूर्ति में सहयोग दे सकता है।

संदर्भ-

https://shorturl.at/W0bL1

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.