समय - सीमा 10

मानव और उनकी इंद्रियाँ 10

मानव और उनके आविष्कार 10

भूगोल 10

जीव-जंतु 10

क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड बांस एवं फाइबर विकास बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार “राज्य के करीब 460 गांव अपनी मुख्य आजीविका के लिए बांस और रिंगाल पर निर्भर हैं।” यह आंकड़ा हमारे राज्य में इन प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को दर्शाता है। उत्तराखंड में मिलने वाले बांस को मुख्यतः दो प्रकारों में बांटा जाता है:

1. सामान्य बांस

2. रिंगाल

बांस आमतौर पर मोटा, लंबा और पतला होता है। वहीं, रिंगाल एक पतला पौधा होता है, जिसमें कांटे नहीं होते। पहाड़ों के ग्रामीण जीवन के लिए बांस बहुत मूल्यवान साबित होता है। यह दुनिया भर में पाया जाता है और इसकी लगभग 1250 प्रजातियां ज्ञात हैं। अपनी तेजी से बढ़ने की क्षमता के कारण इसे अक्सर "हरा सोना" भी कहा जाता है। बांस उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में सबसे अच्छा पनपता है। यह आमतौर पर पेड़ों के नीचे की परत में उगता है। इसके लिए 1200 से 4000 मिलीमीटर सालाना बारिश और 16°C से 38°C तापमान की सीमा आदर्श मानी जाती है। जिस क्षेत्र में यह परियोजना (WTP) चल रही है, वह समुद्र तल से 640 से 850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो बांस के उगने के लिए बहुत ही उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है।

अगर वैश्विक स्तर पर बांस की प्रजातियों की बात करें, तो चीन लगभग 300 प्रजातियों के साथ सबसे आगे है। भारत में बांस की लगभग 136 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में अलग-अलग वर्षा क्षेत्रों का विभिन्न बांस प्रजातियों के विकास पर गहरा असर पड़ता है। बांस ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में अच्छी तरह से उगता है। यही मुख्य कारण है कि देश के कुल बांस भंडार का लगभग दो-तिहाई हिस्सा उत्तर-पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, जहाँ बांस की करीब 58 प्रजातियां मौजूद हैं।

उत्तराखंड राज्य में बांस और रिंगाल राजस्व वन, आरक्षित वन और ग्राम वनों में पाए जाते हैं। निचले पहाड़ी इलाकों में मिलने वाले बांस को वन विभाग द्वारा एकत्र किया जाता है और फिर उसकी नीलामी की जाती है। बांस और रिंगाल के कारीगर ज़्यादातर मध्य और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। अपनी घरेलू ज़रूरतों के लिए, अधिकांश स्थानों पर ग्रामीण रिंगाल को गांव के जंगल से बिना किसी शुल्क के इकट्ठा कर लेते हैं। यदि उन्हें अतिरिक्त मात्रा में रिंगाल की आवश्यकता होती है, तो वे वन विभाग को एक मामूली शुल्क चुकाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के 13 जिलों में से, उत्तरकाशी जिले में बांस का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसके बाद रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और नैनीताल जिलों का स्थान आता है। बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी और उत्तरकाशी जैसे कुछ जिले ऐसे भी हैं जहाँ केवल रिंगाल ही मिलता है। इसके विपरीत, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और चंपावत जिलों में केवल बांस की प्रजातियां पाई जाती हैं। राज्य के बाकी अन्य जिलों में बांस और रिंगाल दोनों ही उपलब्ध हैं।

उत्तराखंड के विकास में बांस के महत्व को समझते हुए प्रयास भी हो रहे हैं। उत्तराखंड बांस और फाइबर विकास बोर्ड (UBFDB) की वित्तीय सहायता से, सेंटर फॉर इकोलॉजी डेवलपमेंट एंड रिसर्च (CEDAR) एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम कर रहा है। यह संस्था उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में लगाए गए बांस के पौधों की वृद्धि दर, उनके जीवित रहने की क्षमता और उत्पादकता का मूल्यांकन कर रही है, ताकि भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं बनाई जा सकें।

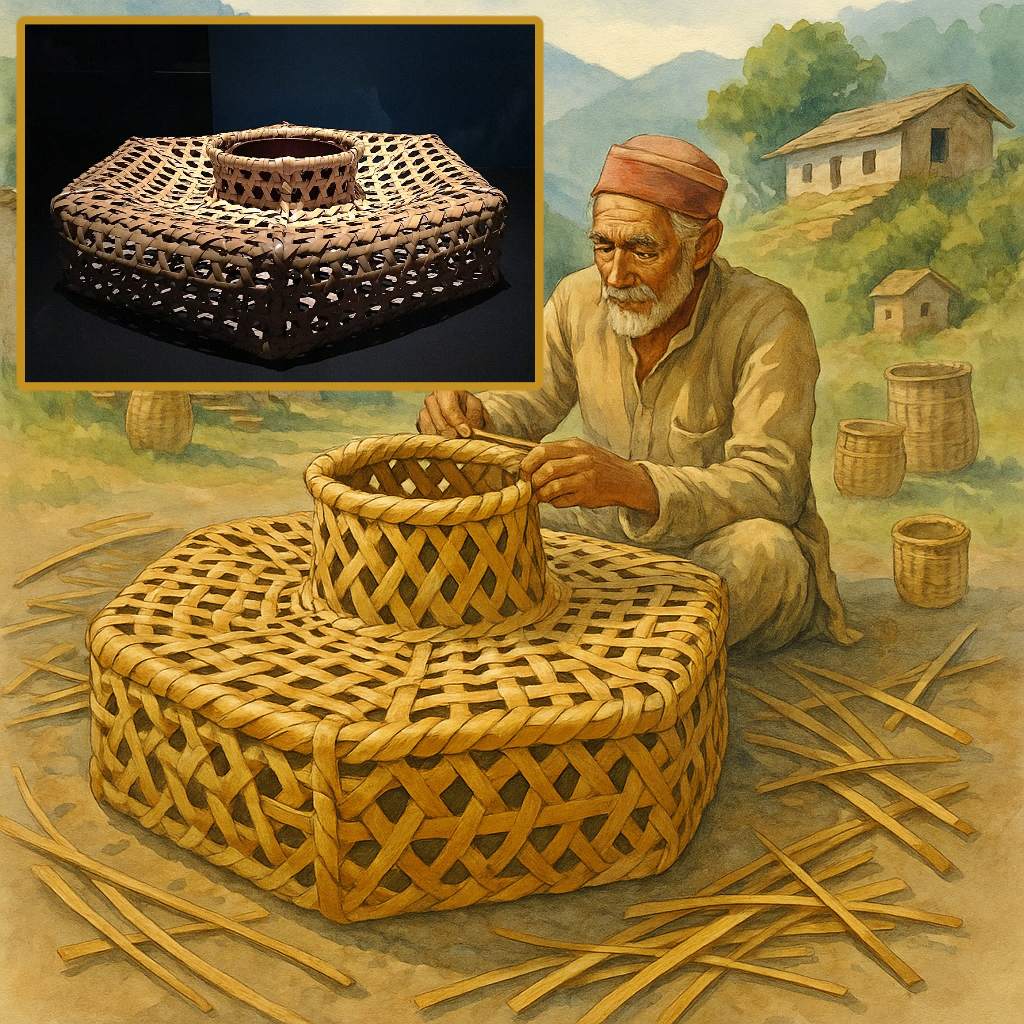

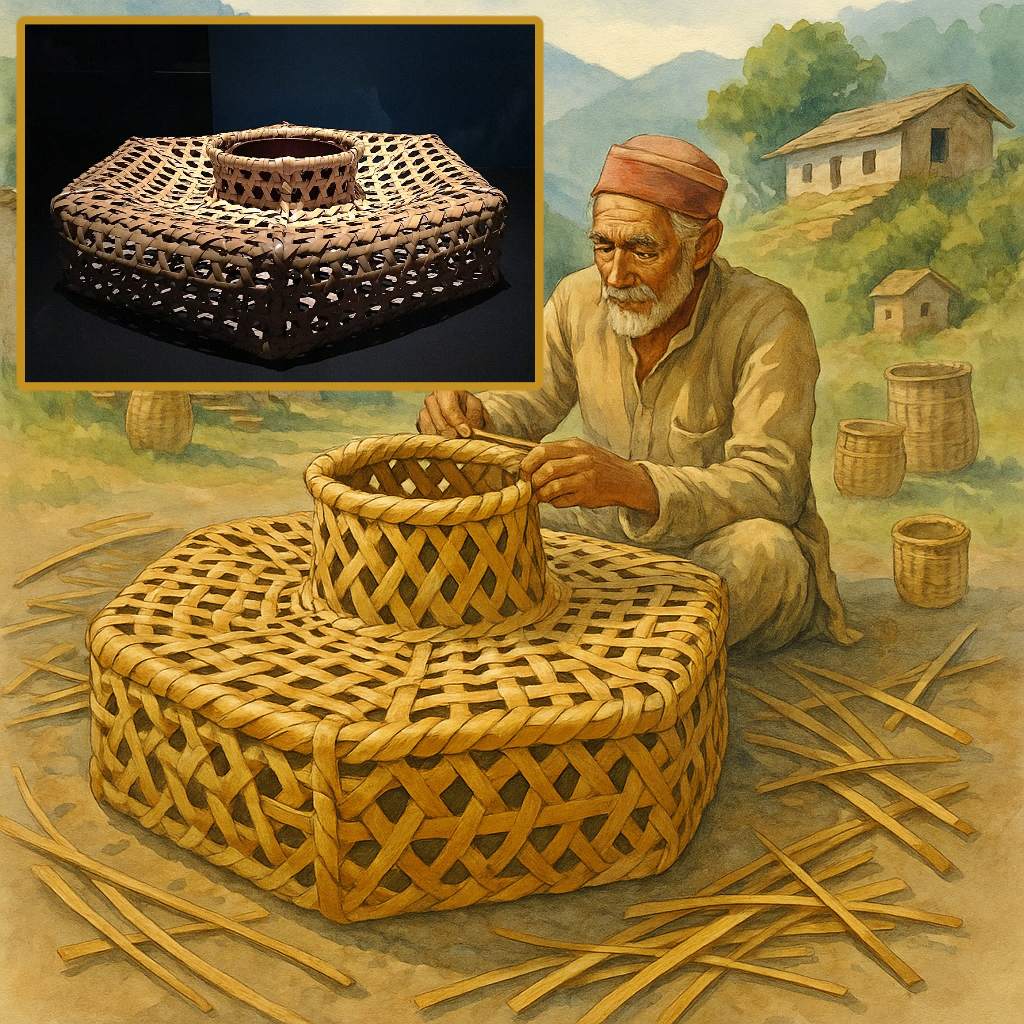

रिंगाल क्राफ्ट उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की एक पारंपरिक कला है। यह कुशल कारीगरों द्वारा बांस से बुनाई का एक खास हुनर है। इसके लिए कच्चा माल, यानी रिंगाल बांस, ऊँचे पहाड़ों पर मिलता है। यह खास तौर पर कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का बांस है। आम बांस की तुलना में रिंगाल काफी पतला और ज़्यादा लचीला होता है। इसे बुनना भी आसान होता है। इसी वजह से यह बारीक कारीगरी वाले सुंदर हस्तशिल्प बनाने के लिए एकदम सही माना जाता है।

रिंगाल से टोकरी बुनना कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र का एक लोकप्रिय शिल्प है। इसी नाम के बांस से बनी ये टोकरियाँ अक्सर घर-गृहस्थी के काम आती हैं। जैसे, जलाने के लिए लकड़ियाँ ढोने वाली टोकरी या घर में सामान रखने के बर्तन इन्हीं से बनाए जाते हैं। रिंगाल बांस काफी मज़बूत और लचीला होता है। यह दूसरे बांसों की तरह बहुत लंबा नहीं होता, इसकी ऊंचाई करीब 12 फीट तक ही जाती है। यह अक्सर पानी के स्रोतों, नदी-नालों के किनारे या नम घाटियों और जंगलों में उगता है। उत्तराखंड के लगभग हर गांव के घर में रिंगाल से बनी चीजें मिल जाएँगी, जिनका मुख्य उपयोग भंडारण के लिए होता है।

क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड बांस एवं फाइबर विकास बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार “राज्य के करीब 460 गांव अपनी मुख्य आजीविका के लिए बांस और रिंगाल पर निर्भर हैं।” यह आंकड़ा हमारे राज्य में इन प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को दर्शाता है। उत्तराखंड में मिलने वाले बांस को मुख्यतः दो प्रकारों में बांटा जाता है:

1. सामान्य बांस

2. रिंगाल

बांस आमतौर पर मोटा, लंबा और पतला होता है। वहीं, रिंगाल एक पतला पौधा होता है, जिसमें कांटे नहीं होते। पहाड़ों के ग्रामीण जीवन के लिए बांस बहुत मूल्यवान साबित होता है। यह दुनिया भर में पाया जाता है और इसकी लगभग 1250 प्रजातियां ज्ञात हैं। अपनी तेजी से बढ़ने की क्षमता के कारण इसे अक्सर "हरा सोना" भी कहा जाता है। बांस उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में सबसे अच्छा पनपता है। यह आमतौर पर पेड़ों के नीचे की परत में उगता है। इसके लिए 1200 से 4000 मिलीमीटर सालाना बारिश और 16°C से 38°C तापमान की सीमा आदर्श मानी जाती है। जिस क्षेत्र में यह परियोजना (WTP) चल रही है, वह समुद्र तल से 640 से 850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो बांस के उगने के लिए बहुत ही उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है।

अगर वैश्विक स्तर पर बांस की प्रजातियों की बात करें, तो चीन लगभग 300 प्रजातियों के साथ सबसे आगे है। भारत में बांस की लगभग 136 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में अलग-अलग वर्षा क्षेत्रों का विभिन्न बांस प्रजातियों के विकास पर गहरा असर पड़ता है। बांस ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में अच्छी तरह से उगता है। यही मुख्य कारण है कि देश के कुल बांस भंडार का लगभग दो-तिहाई हिस्सा उत्तर-पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, जहाँ बांस की करीब 58 प्रजातियां मौजूद हैं।

उत्तराखंड राज्य में बांस और रिंगाल राजस्व वन, आरक्षित वन और ग्राम वनों में पाए जाते हैं। निचले पहाड़ी इलाकों में मिलने वाले बांस को वन विभाग द्वारा एकत्र किया जाता है और फिर उसकी नीलामी की जाती है। बांस और रिंगाल के कारीगर ज़्यादातर मध्य और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। अपनी घरेलू ज़रूरतों के लिए, अधिकांश स्थानों पर ग्रामीण रिंगाल को गांव के जंगल से बिना किसी शुल्क के इकट्ठा कर लेते हैं। यदि उन्हें अतिरिक्त मात्रा में रिंगाल की आवश्यकता होती है, तो वे वन विभाग को एक मामूली शुल्क चुकाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के 13 जिलों में से, उत्तरकाशी जिले में बांस का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसके बाद रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और नैनीताल जिलों का स्थान आता है। बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी और उत्तरकाशी जैसे कुछ जिले ऐसे भी हैं जहाँ केवल रिंगाल ही मिलता है। इसके विपरीत, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और चंपावत जिलों में केवल बांस की प्रजातियां पाई जाती हैं। राज्य के बाकी अन्य जिलों में बांस और रिंगाल दोनों ही उपलब्ध हैं।

उत्तराखंड के विकास में बांस के महत्व को समझते हुए प्रयास भी हो रहे हैं। उत्तराखंड बांस और फाइबर विकास बोर्ड (UBFDB) की वित्तीय सहायता से, सेंटर फॉर इकोलॉजी डेवलपमेंट एंड रिसर्च (CEDAR) एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम कर रहा है। यह संस्था उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में लगाए गए बांस के पौधों की वृद्धि दर, उनके जीवित रहने की क्षमता और उत्पादकता का मूल्यांकन कर रही है, ताकि भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं बनाई जा सकें।

रिंगाल क्राफ्ट उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की एक पारंपरिक कला है। यह कुशल कारीगरों द्वारा बांस से बुनाई का एक खास हुनर है। इसके लिए कच्चा माल, यानी रिंगाल बांस, ऊँचे पहाड़ों पर मिलता है। यह खास तौर पर कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का बांस है। आम बांस की तुलना में रिंगाल काफी पतला और ज़्यादा लचीला होता है। इसे बुनना भी आसान होता है। इसी वजह से यह बारीक कारीगरी वाले सुंदर हस्तशिल्प बनाने के लिए एकदम सही माना जाता है।

रिंगाल से टोकरी बुनना कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र का एक लोकप्रिय शिल्प है। इसी नाम के बांस से बनी ये टोकरियाँ अक्सर घर-गृहस्थी के काम आती हैं। जैसे, जलाने के लिए लकड़ियाँ ढोने वाली टोकरी या घर में सामान रखने के बर्तन इन्हीं से बनाए जाते हैं। रिंगाल बांस काफी मज़बूत और लचीला होता है। यह दूसरे बांसों की तरह बहुत लंबा नहीं होता, इसकी ऊंचाई करीब 12 फीट तक ही जाती है। यह अक्सर पानी के स्रोतों, नदी-नालों के किनारे या नम घाटियों और जंगलों में उगता है। उत्तराखंड के लगभग हर गांव के घर में रिंगाल से बनी चीजें मिल जाएँगी, जिनका मुख्य उपयोग भंडारण के लिए होता है।

रिंगाल बुनाई की कला सदियों पुरानी है। यह उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा रही है। पारंपरिक रूप से, इस शिल्प का उपयोग घर में काम आने वाली चीज़ें बनाने के लिए होता था। इनमें टोकरियाँ, चटाइयाँ और सामान रखने के डिब्बे या पात्र शामिल थे। समय के साथ इसकी खासियत और बढ़ गई। आज, रिंगाल से बने उत्पादों को उनकी पर्यावरण-अनुकूलता और कलात्मक सुंदरता के लिए दूर-दूर तक पहचाना जाता है।

यह कला सतत जीवन (sustainable living) में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह स्थानीय समुदायों, खासकर भोटिया, जौनसारी और थारू जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत से गहराई से जुड़ी हुई है। यह सिर्फ एक शिल्प नहीं, बल्कि उनकी पहचान का हिस्सा है। रिंगाल उत्पाद बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह हाथों से की जाती है। इसके लिए बहुत कौशल और धैर्य की ज़रूरत होती है।

आइये देखें एक साधारण से रिंगाल से एक उपयोगी उत्पाद कैसे बनाया जाता है:

रिंगाल क्राफ्ट अब केवल घरेलू ज़रूरत की चीज़ों तक ही सीमित नहीं है। बल्कि अब इसमें कई तरह के उपयोगी और सजावटी उत्पाद शामिल हो गए हैं, जैसे:

रिंगाल से बने उत्पादों को चुनने के कई सार्थक कारण हैं, जिनमें शामिल हैं:

पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ: रिंगाल उत्पाद पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं। ये प्लास्टिक का उपयोग कम करने में भी मदद करते हैं।

हस्तनिर्मित और अनोखे: हर एक नग हाथ से बना होता है, इसलिए हर पीस अपने आप में अनोखा होता है। आपको मशीन से बनी एक जैसी चीज़ें नहीं मिलतीं।

टिकाऊ और हल्के: रिंगाल बांस मज़बूत होने के साथ-साथ हल्के भी होते हैं। इससे बने उत्पाद रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए सुविधाजनक रहते हैं।

ग्रामीण कारीगरों को समर्थन: रिंगाल शिल्प उत्पाद खरीदने से आप सीधे तौर पर उत्तराखंड के कारीगरों की आजीविका में योगदान करते हैं। इससे इस पारंपरिक कला को सहेजने में भी मदद मिलती है।

रिंगाल उत्पादों में रंग कैसे भरते हैं?

रिंगाल से बनी चीजें आमतौर पर बांस के प्राकृतिक रंग की वजह से हरी होती हैं। उन्हें और ज़्यादा सजावटी बनाने के लिए कभी-कभी अंदर की पट्टियों को आग की हल्की आंच पर सेंककर काला कर दिया जाता है। गुलाबी या पीले जैसे दूसरे मनचाहे रंग पाने के लिए पट्टियों को रंगा भी जाता है।

संदर्भ

https://tinyurl.com/2c8z3zfl

https://tinyurl.com/232m8g93

https://tinyurl.com/25po9odr