समय - सीमा 10

मानव और उनकी इंद्रियाँ 10

मानव और उनके आविष्कार 10

भूगोल 10

जीव-जंतु 10

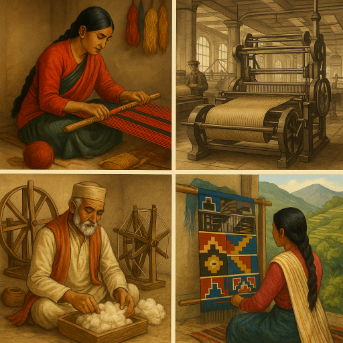

गढ़वाल और कुमाऊँ की शानदार और रंग-बिरंगी शिल्प कलाओं के साथ उत्तराखंड की घाटियों की दिलकश ख़ूबसूरती और भी ज़्यादा निखर उठती है। बुनाई, पहाड़ के उन पारंपरिक शिल्पों में से एक है जो यहाँ के पहाड़ी लोगों के जीवन और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से गहराई से जुड़ी हुई है। मुख्य रूप से अपने ऊनी कपड़ों के लिए मशहूर, उत्तराखंड की हिमालयी बुनाई परंपरा में सुंदर सूती और रेशमी वस्त्र भी तैयार किए जाते हैं। लंबे समय से उत्तराखंड के बुनाई उद्योग पर भोटिया हिमालयी बुनकर समुदाय का दबदबा रहा है। भोटिया समुदाय के अलावा, इस क्षेत्र में रोमपा और कोली जैसे अन्य बुनकर समुदाय भी सक्रिय हैं। यह उद्योग विभिन्न प्रकार के वस्त्र उत्पाद बनाता है। इनमें रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे मोज़े, टोपी, स्कार्फ, स्वेटर, मफलर आदि से लेकर शॉल या कालीन जैसे विशेष उत्पाद भी शामिल हैं।

हिमालय की शांति और शालीनता, पारंपरिक वस्त्र डिज़ाइनों में बखूबी झलकती है, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही हैं। कभी-कभी, उत्तराखंड के पारंपरिक बुनकरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रूपांकनों (motifs) में पड़ोसी तिब्बत, नेपाल और चीन का दिलचस्प प्रभाव भी दिखाई देता है। लेकिन, इन प्रभावों के बावजूद, उत्तराखंड के पारंपरिक वस्त्र हमेशा अपनी एक अनूठी जातीय पहचान को बनाए रखते हैं।

उत्तराखंड की हिमालयी जलवायु और स्थानीय भेड़ पालन की प्रथाओं ने इस क्षेत्र में ऊनी उद्योग के स्वाभाविक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ की बुनकर अधिकतर पहाड़ी जनजातियों की ग्रामीण महिलाएं हैं। वे आश्चर्यजनक रूप से साधारण औज़ारों और तकनीकों की मदद से हाथ से बुने खूबसूरत उत्पाद तैयार करती हैं। यह देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे इन हिमालयी गांवों के लोगों ने अपनी सदियों पुरानी कुछ शिल्प तकनीकों और विधियों को सफलतापूर्वक जीवित रखा है।

हर साल, घुमंतू भोटिया बुनकर सर्दियों के महीने डुंडा में अपने कपड़े बुनने में बिताते हैं। गर्मियों में वे इन कपड़ों को उत्तराखंड के विभिन्न मौसमी मेलों और पर्यटन स्थलों पर बेचते हैं, या हरसिल में खेतों की कटाई करते हैं। उत्तरकाशी जिले के डुंडा में, वे चरखे से काते गए ऊन का उपयोग करके अपने साधारण खड़े या गड्ढे वाले करघों (looms) पर शानदार पारंपरिक डिज़ाइन बुनते हैं। परंपरागत रूप से, भोटिया बुनकर हरसिल के चरागाहों में ऊन के लिए अपनी भेड़ें पालते हैं। सर्दियों में, जब भेड़ें हृष्ट-पुष्ट हो जाती हैं और उनके बाल पूरी तरह उग आते हैं, तो भोटिया लोग अपनी बुनाई का काम शुरू करने के लिए डुंडा आ जाते हैं। उत्तराखंड में डुंडा बुनाई क्लस्टर भोटिया बुनकरों द्वारा बनाए गए कालीनों और पश्मीना शॉलों के लिए मशहूर है।

मुनस्यारी के दरीचे (rugs) और पश्मीना शॉल भी बहुत प्रशंसित हैं। डुंडा की तरह, यह भी पारंपरिक भोटिया बुनाई का एक और महत्वपूर्ण केंद्र है। मुनस्यारी में दुनिया के कुछ बेहतरीन कश्मीरी ऊन का उत्पादन होता है। इस छोटे से उत्तराखंडी कस्बे के भोटिया बुनकरों द्वारा बनाया गया 'दन' (एक प्रकार की दरी) और 'थुलमा' (एक अनोखा ओढ़ना) अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए विशेष प्रशंसा के पात्र हैं।

कौसानी की शॉल फैक्ट्री में भी स्थानीय बुनकरों द्वारा शानदार पश्मीना शॉल तैयार किए जाते हैं। कौसानी के शॉल और स्टोल दुनिया भर के पर्यटकों और शिल्प-प्रेमियों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं। स्थानीय ग्रामीण कारीगर इन वस्त्रों को बनाने के लिए अपने पारंपरिक लकड़ी के हथकरघों पर काफी समय और मेहनत लगाते हैं। ये शॉल बेहतरीन अंगोरा खरगोश के ऊन से बने होते हैं और इनमें साधारण रंगीन पैटर्न से लेकर उत्कृष्ट कढ़ाई वाले डिज़ाइन्स तक, अनेक किस्में देखने को मिलती हैं।

उत्तराखंड की बुनाई परंपरा का ऐतिहासिक विकास, सदियों पुरानी कारीगरी और सांस्कृतिक विरासत का जीता-जागता प्रमाण है। यहाँ पर बुनाई का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है। तब शुरुआती निवासियों ने स्थानीय प्राकृतिक रेशों को कपड़ों और अन्य पारंपरिक उत्सवों-अनुष्ठानों के लिए काफी उपयोगी पाया था। समय के साथ, उत्तराखंड पड़ोसी क्षेत्रों की समृद्ध बुनाई तकनीकों और कलात्मक प्रभावों का एक संगम स्थल बन गया। मध्यकाल में, स्थानीय शासकों और शाही दरबारों से मिले भरपूर संरक्षण के तहत, वस्त्र उद्योग अपने चरम पर पहुंचा। इससे बुनाई की कला और भी निखर गई। उत्तराखंड के अद्वितीय पारंपरिक मोटिफ़, पैटर्न और डिज़ाइन उभरकर सामने आए। ये डिज़ाइनें इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और आम लोगों की कलात्मक संवेदनाओं की गहरी छाप छोड़ती थीं।

औपनिवेशिक काल ने इस क्षेत्र में और भी बदलाव लाए। ब्रिटिश प्रशासकों ने आधुनिक मशीनरी और उत्पादन के नए तरीके पेश किए। साथ ही, उन्होंने बुनाई के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण स्कूल भी शुरू किए। स्वतंत्रता के बाद के दौर में, उत्तराखंड की वस्त्र परंपरा ने निरंतरता के साथ-साथ बदलाव भी देखे हैं। पारंपरिक बुनाई की प्रथाएं आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास की मांगों और दबावों के साथ खुद को ढाल रही हैं!

।

उत्तराखंड की वस्त्र-कला की जड़ें बहुत गहरी हैं! यह एक अत्यंत प्राचीन परंपरा है। प्राचीनतम समय में भी, यहाँ के समुदायों को अपने वस्त्रों और अन्य उपयोगी सामग्रियों के लिए हस्तशिल्प तकनीकों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। बुनाई की तकनीकें, यहाँ की मूल जनजातियों की घुमंतू जीवन शैली और व्यापार मार्गों से होने वाले सांस्कृतिक आदान-प्रदान के साथ विकसित हुईं। इस प्रकार, इतिहास के विभिन्न कालखंडों में, पड़ोसी क्षेत्रों – जैसे तिब्बत, नेपाल और गंगा के मैदानी इलाकों – के तत्वों ने उत्तराखंड की बुनाई तकनीकों को एक नया रूप दिया। इन विभिन्न प्रभावों के संगम ने उत्तराखंड की बुनाई परंपरा में प्रयोग और नवीनता के कई अवसर खोले। उत्तराखंड के वस्त्रों के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर 19वीं सदी में ब्रिटिश उपनिवेशीकरण था, जिसने मशीनीकृत करघों और औद्योगिक उत्पादन की तकनीकों को बढ़ावा दिया।

उत्तराखंड की वस्त्र कला का इतिहास प्रागैतिहासिक काल तक जाता है। उस समय स्थानीय निवासी वस्त्र बनाने के लिए देसी सामग्री और हथकरघा तकनीकों का ही इस्तेमाल करते थे। ग्रामीण उत्तराखंड में, खेती के बाद हथकरघा बुनाई आज भी आजीविका का दूसरा सबसे बड़ा साधन है। मुगलों ने कपास की खेती को रेशे के एक नए स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया। इससे उपयोग में आने वाले रेशों की विविधता बढ़ी और नई शैलियों एवं पैटर्न का मार्ग प्रशस्त हुआ। 19वीं सदी में, अंग्रेज़ों ने इस भूमि पर औपनिवेशिक शासन स्थापित किया, जिससे मशीनीकृत करघे और उत्पादन के औद्योगिक तरीके यहाँ आए।

पिछले कुछ दशकों में, हस्तनिर्मित वस्तुओं और टिकाऊ प्रथाओं (sustainable practices) में बढ़ती दिलचस्पी के कारण लोगों में उत्तराखंड की पारंपरिक बुनाई के प्रति रुचि फिर से जागी है। कारीगरों ने प्राकृतिक रंगों और जैविक रेशों (organic fibers) के महत्व को समझा है। वे प्राचीन परंपराओं से प्रेरणा ले रहे हैं, लेकिन आज के ग्राहकों की उभरती ज़रूरतों के अनुसार इस क्षेत्र को अधिक उपयुक्त बनाने के लिए इसमें आधुनिक तत्व भी जोड़ रहे हैं सरकारी पहलों और गैर-लाभकारी संगठनों ने उत्तराखंड के वस्त्र उद्योग के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन संस्थाओं ने स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण कार्यक्रम, बाज़ार तक पहुँच और वित्तीय सहायता प्रदान की है।

क्या आप जानते हैं कि गाती धोती पहनने का स्टाइल भी देवभूमि उत्तराखंड की देन है। इसे गढ़वाली ड्रेप भी कहते हैं। यह स्टाइल खूबसूरत होने के साथ-साथ बेहद प्रभावी भी है। पहले इस क्षेत्र की महिलाएं रोज़मर्रा में अपनी साड़ियाँ इसी गढ़वाली स्टाइल में पहनती थीं। यह स्टाइल बहुत लोकप्रिय था, क्योंकि महिलाएँ खेतों और घर के काम करती थीं। और यह उन्हें काम करने में आराम देने के साथ-साथ उनकी सुंदरता भी बढ़ाता था।

गाती धोती इतनी खास क्यों है?

इस ड्रेप स्टाइल की प्रेरणा पारंपरिक धोती से ली गई है, जिसे पुरुष पहना करते थे। लेकिन समय के साथ, जब महिलाएँ काम के लिए घर से बाहर निकलीं, तो इस स्टाइल को महिलाओं के लिए इस तरह अपनाया गया कि यह पहनने में आसान और देखने में आकर्षक लगे। यह स्टाइल सिर्फ दिखने में ही खास नहीं है; बल्कि यह गढ़वाली लोगों की जीवनशैली और संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसमें इस्तेमाल होने वाला कपड़े का कमरबंद और पल्लू को बांधने का खास तरीका, इसे दूसरी साड़ियों के स्टाइल से एकदम अलग बनाता है।

यह ड्रेप गढ़वाली संस्कृति का आईना है। इसका डिज़ाइन बहुत उपयोगी है, जो इसे खेती या घर के काम जैसे रोज़मर्रा के कामों के लिए एकदम सही बनाता है। इसके साथ "गुलोबंद" (गले का हार) या "मुरखी" (पारंपरिक कान की बाली) जैसी एक्सेसरीज़ पहनने से लुक पूरा होता है, और यह सुंदरता के साथ-साथ सांस्कृतिक गहराई भी जोड़ता है।

उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में, हिमालय की गोद में, जोहारी बोटिया समुदाय की महिलाएँ रहती हैं। पहले यहाँ की महिलाएँ हाथ से सुंदर कपड़े बुनती थीं, जबकि पुरुष तिब्बत के साथ व्यापार करते थे। लेकिन लगभग एक सदी तक बुनाई का यह हुनर लगभग खो सा गया था। लेकिन अब 'पंचाचूली' नाम का एक महिला बुनाई प्रोजेक्ट इस कला को फिर से जीवित कर रहा है। इस प्रोजेक्ट ने सैकड़ों महिलाओं को रोजगार और सशक्तिकरण दिया है। साथ ही, इस क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक प्रगति भी लाई है। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि कैसे पारंपरिक कलाओं को पुनर्जीवित करके महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है। इससे न केवल महिलाओं का जीवन सुधरता है, बल्कि पूरे समुदाय का विकास होता है।

बुनाई का यह पारंपरिक तरीका बुनाई के आधुनिक तरीकों से बेहतर साबित हो रहा है! आधुनिक तरीका समय तो बचा रहा है लेकिन हमारी प्रक्रति को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है! दरसल 2012 में हमारे हरिद्वार शहर में एक वैज्ञानिक शोध किया गया। इस शोध का मकसद यह जानना था कि कपड़ा मिलों से निकलने वाला गंदा पानी (टेक्सटाइल एफ्लुएंट) हरिद्वार में ऊपरी गंगा नहर से निकलने वाली एक छोटी नहर (सब-कैनाल) के पानी की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करता है। इसके लिए, पानी के नमूने दो तरह से लिए गए: एक तो उस जगह से जहाँ यह गंदा पानी नहर में नहीं मिलता था (इसे कंट्रोल या मानक नमूना कह सकते हैं), और दूसरा उस जगह से जहाँ यह गंदा पानी नहर में मिलता था (संगम बिंदु) और फिर उस संगम बिंदु से 100, 200, 300, 400 और 500 मीटर की दूरी (S, S1, S2, S3, S4 और S5) से भी नमूने लिए गए।

नतीजों में पाया गया कि जहाँ गंदा पानी नहर में मिल रहा था, वहाँ पानी में कई तरह के प्रदूषक तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, जैसे कि तापमान, मैलापन (टर्बिडिटी), कुल ठोस पदार्थ (TS), बीओडी, सीओडी, क्लोराइड, फॉस्फोरस, नाइट्रेट, सल्फेट और कई भारी धातुएँ (जैसे कैडमियम, कॉपर, क्रोमियम, लोहा आदि) और साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया (SPC और FC) भी। यह भी देखा गया कि गंदे पानी के मिलने के बाद, नहर में आगे सभी जगहों पर पानी की गुणवत्ता में कंट्रोल नमूने की तुलना में काफी गिरावट आई। पानी की गुणवत्ता का सूचकांक (Water Quality Index) जो पहले 'मध्यम' श्रेणी का था, वह गंदा पानी मिलने के बाद 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुँच गया। कुल मिलाकर, कपड़ा मिलों से निकले कचरे ने उस छोटी नहर के पानी को काफी हद तक खराब कर दिया था। अतः आज यह ज़रूरी हो गया है कि हम बुनाई के पारंपरिक तरीकों की ओर वापस लौटें!

हरिद्वार, शहर जहाँ गंगा नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ के घाट, मंदिर और आश्रम हमेशा गतिविधियों से गुलज़ार रहते हैं। लेकिन, इस आध्यात्मिक आकर्षण के कारण प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले भारी मात्रा में ठोस कचरे का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इससे हरिद्वार के लगातार बढ़ते ठोस कचरे के अंबार से जूझने की कहानी भी उजागर होती है।

हर साल, अनुमानतः 4 करोड़ श्रद्धालु हरिद्वार पहुँचते हैं। इस भारी भीड़ के चलते हरिद्वार की कचरा प्रबंधन व्यवस्था पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। शहर में प्रतिदिन लगभग 260-300 मीट्रिक टन शहरी ठोस कचरा (municipal solid waste) निकलता है। कांवड़ यात्रा जैसे विशेष अवसरों पर यह मात्रा आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है। तब सफाई कर्मचारी कुछ ही हफ्तों में 6,000 मीट्रिक टन तक कचरा इकट्ठा करते हैं।

उत्तराखंड के शहरी विकास निदेशालय के प्रमुख सचिव के अनुरोध पर, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने हरिद्वार में एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में शौचालयों तक पहुँच, पानी की सप्लाई, अपशिष्ट जल प्रबंधन (wastewater management), बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था (stormwater infrastructure), और ठोस कचरा प्रबंधन (SWM) जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया। इस टीम में शहरी नियोजन (urban planning), इंजीनियरिंग और भूगोल जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे। विभिन्न विभागों से आँकड़े (data) इकट्ठा करने के साथ-साथ, टीम ने पूरे शहर का दौरा किया। उन्होंने 17 प्रमुख हितधारकों (stakeholders) के साथ फोकस ग्रुप चर्चाएँ (focus group discussions) और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से इंटरव्यू (key informant interviews) भी किए। इसके अलावा, शहर के सबसे अहम स्थलों पर पर्यटकों के बीच सर्वे (tourist surveys) भी किए गए।

संदर्भ

https://tinyurl.com/28jqsqbp

https://tinyurl.com/27oknbtt

https://tinyurl.com/2btwus58

https://tinyurl.com/25vsmkne

https://tinyurl.com/29lcfl5s