समय - सीमा 10

मानव और उनकी इंद्रियाँ 10

मानव और उनके आविष्कार 10

भूगोल 10

जीव-जंतु 10

समय - सीमा 10

मानव और उनकी इंद्रियाँ 10

मानव और उनके आविष्कार 10

भूगोल 10

जीव-जंतु 10

हरिद्वार में प्रवेश करते ही आपका स्वागत दुकानों और कई मंदिरों में मंद-मंद गढ़वाली भजनों के साथ होता है! लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे उत्तराखंड में 20 से अधिक भाषाएँ एवं बोलियाँ बोली जाती हैं!

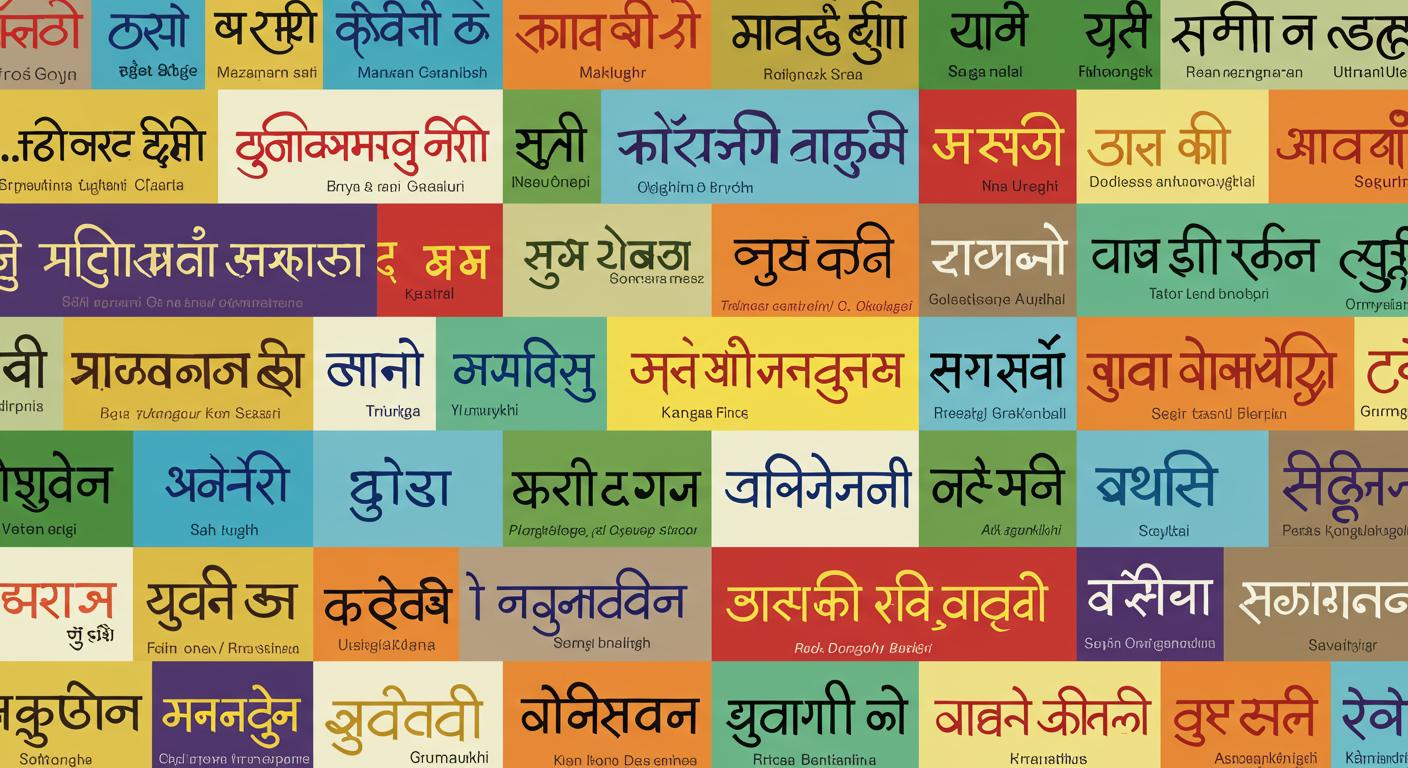

इन सभी की सूची नीचे दी गई है:

| भाषाएँ (समूह १) | भाषाएँ (समूह २) | भाषाएँ (समूह ३) |

| बंगाणी भाषा | जौनपुरी बोली (गढ़वाल) | रावत भाषा |

| बुक्सा भाषा | जौनसारी भाषा | रोङ्पो भाषा |

| ब्याङ्सी भाषा | कुमाऊँनी भाषा | सलाणी बोली |

| चौदङ्सी भाषा | नागपुरी बोली (गढ़वाल) | श्रीनगरीया बोली |

| दारमिया भाषा | राजी भाषा | टेहरियाली बोली |

| गंगारी बोली | राणा थारू भाषा | थारू भाषाएँ |

| गढ़वाली भाषा | राथ्वळी बोली | वन गुजरी भाषा |

| जाड़ भाषा |

हालाँकि आज के इस लेख में हम उत्तराखंड के दो प्रमुख संभागों (कुमाऊं और गढ़वाल) की प्रमुख भाषाओँ के बारे में जानेंगे! साथ ही हम हमारे राज्य में बोलियों और भाषाओँ की विलुप्ति के कारणों को भी समझेंगे!

आइए सबसे पहले कुमाऊँनी भाषा के बारे में जानते हैं:

कुमाऊँनी एक इंडो-आर्यन भाषा है। यह भाषा उत्तरी भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊँ क्षेत्र और पश्चिमी नेपाल के डोटी अंचल के कुछ भागों में प्रचलित है। बीस लाख से भी ज़्यादा लोग कुमाऊँनी भाषा बोलते हैं। 1961 के सर्वे के आँकड़ों के अनुसार, भारत में कुमाऊँनी बोलने वालों की संख्या 1,030,254 थी। यह संख्या 2011 में बढ़कर 22 लाख तक पहुँच गई। नेपाल का डोटी क्षेत्र भी एक ऐसी जगह है, जहाँ कुमाऊँनी भाषा का प्रयोग होता है।

कुमाऊँनी भाषा फिलहाल विलुप्त होने के कगार पर तो नहीं है। लेकिन यूनेस्को की 'एटलस ऑफ़ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेज इन डेंजर' इसे 'असुरक्षित' (unsafe) श्रेणी में रखती है। इसका सीधा मतलब है कि इसके संरक्षण के लिए लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है।

कुमाऊँनी लिखने के लिए देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। कत्यूरी और चंद शासनकाल के कई कुमाऊँनी लेख मंदिरों के पत्थरों और तांबे की प्लेटों (ताम्रपत्रों) पर अंकित मिले हैं। एक समय था जब कुमाऊँनी, कुमाऊँ साम्राज्य की आधिकारिक राजभाषा भी हुआ करती थी।

कुमाऊँनी को गढ़वाली के साथ भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठती रही है। इसका उद्देश्य इसे भारत की अनुसूचित भाषाओं में से एक बनाना है। इसी सिलसिले में, 2010 में लोकसभा में एक गैर-सरकारी सदस्य विधेयक (private member's bill) भी चर्चा के लिए पेश किया गया था। इस विधेयक का लक्ष्य गढ़वाली और कुमाऊँनी को संविधान की आठवीं अनुसूची में जगह दिलाना था।

हालांकि, स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने और उन्हें बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, दिसंबर 2019 में राज्य सरकार ने कुछ खास किया। सरकार ने कुमाऊँ मंडल के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कुमाऊँनी की आधिकारिक किताबें शुरू कीं। कुमाऊँनी उन भाषाओं में से है जो बहुत तेज़ी से सिमट रही हैं। यूनेस्को की 'विश्व भाषाओं की एटलस' (UNESCO’s atlas of the world’s languages) कुमाऊँनी को संकटग्रस्त भाषा की श्रेणी में रखती है। इसका मतलब है कि इसे बचाने के लिए लगातार कोशिशों की ज़रूरत है। वरना, इस भाषा को बोलने वाले कुछ ही लोग बचेंगे और आखिरकार यह भाषा विलुप्त हो जाएगी।

आइए अब गढ़वाली भाषा की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं:

गढ़वाली (गढ़वळि) केंद्रीय पहाड़ी उपसमूह की एक इंडो-आर्यन भाषा है। यह भाषा मुख्य रूप से उत्तरी भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। भारतीय हिमालय के इस आँचल में पच्चीस लाख से भी ज़्यादा गढ़वाली लोग इसे बोलते हैं।

गढ़वाली की कई क्षेत्रीय बोलियाँ भी हैं। यह भाषा अभी संकटग्रस्त तो नहीं है – एथनोलॉग इसे "जीवंत" (vigorous) श्रेणी में रखता है। फिर भी, यूनेस्को की 'विश्व की संकटग्रस्त भाषाओं की एटलस' (Atlas of the World's Languages in Danger) इसे "असुरक्षित" (vulnerable) मानती है।

गढ़वाली मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के कई जिलों में बोली जाती है। इनमें टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और देहरादून जिले शामिल हैं। इसके अलावा, गढ़वाली प्रवासी भी भारत के अन्य हिस्सों जैसे हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इस भाषा को बोलते हैं। विभिन्न अनुमानों के अनुसार, अकेले दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में ही कम से कम 35 लाख गढ़वाली प्रवासी रहते हैं।

भारत में भाषाओं की 2001 की जनगणना के अनुसार, गढ़वाली बोलने वालों की संख्या 22,67,314 थी। वहीं, एथनोलॉग ने 2005 की एक रिपोर्ट में यह आँकड़ा कहीं ज़्यादा, 29,20,000 बताया था। भारत की नवीनतम 2011 की जनगणना के अनुसार, इसके लगभग 24,82,089 बोलने वाले हैं। 2022 तक, एथनोलॉग भी इसी अनुमान का उपयोग करता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो, मध्य इंडो-आर्यन काल में प्राकृत नाम की कई भाषाएँ थीं। माना जाता है कि इन्हीं में से एक, खस प्राकृत, गढ़वाली भाषा का मूल स्रोत है।

गढ़वाली भाषा का प्राचीनतम रूप 10वीं सदी के आसपास मिलता है। इसके प्रमाण सिक्कों, शाही मुहरों, ताम्रपत्रों और मंदिरों के पत्थरों पर खुदे शिलालेखों में मिलते हैं, जिनमें शाही आदेश और अनुदान शामिल हैं। उत्तराखंड की अन्य भाषाओं की तरह ही, गढ़वाली, जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, उसे भी आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है। 2010 में, हिंदी को उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा और संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया गया।

गढ़वाली भाषा और संस्कृति को बचाने और विकसित करने के लिए छोटे-छोटे आंदोलन तो हुए हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से व्यक्तियों और समुदायों तक ही सीमित रहे हैं। नरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम भरतवाण, चंदर सिंह राही, अनिल बिष्ट, किशन महिपाल, मंगलेश डंगवाल, संतोष खेतवाल, गजेंद्र राणा, कल्पना चौहान, अनुराधा निराला, मीना राणा, जीत सिंह नेगी, जगदीश बकरोला जैसे कई गढ़वाली लोक गायकों ने भी अपने लोकप्रिय गीतों और वीडियो के माध्यम से गढ़वाली भाषा में लोगों की रुचि को फिर से जगाया है।

हिंदी आधिकारिक तौर पर राज्य भाषा है। साथ ही, यह अंग्रेजी के संग प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। 2011 की जनगणना बताती है कि 89.15% लोग हिंदी बोलते हैं। लेकिन, लगभग 44% लोग गढ़वाली, कुमाऊँनी और जौनसारी जैसी भाषाएँ भी बोलते हैं। गढ़वाली 23 लाख लोगों की मातृभाषा है, जबकि कुमाऊँनी लगभग 20 लाख लोगों की अपनी ज़ुबान है (यह जानकारी अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखंड सरकार, 2017 के अनुसार है)। इससे यह साफ़ हो जाता है कि उत्तराखंड में एक अच्छी-ख़ासी आबादी है जो हिंदी की व्यापक जानकारी के बावजूद, आज भी अपनी मूल भाषाओं में ही बातचीत करती है।

पहली बार साल 2014-15 में, कुमाऊँ विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक नई पहल हुई। इसके तहत उन्हें विश्वविद्यालय स्तर पर अपनी ही मातृभाषा और उसके साहित्य का अध्ययन करने का मौका मिला। मार्च 2014 में राज्य सरकार का एक आदेश आया। इसी आदेश के बाद, शैक्षणिक सत्र 2014-15 में स्नातक स्तर (undergraduate level) पर इस भाषा को एक नए विषय के तौर पर शुरू किया गया। कहा गया, "राज्य सरकार के आदेश के बाद, कुमाऊँ विश्वविद्यालय के सोबन सिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा में कुमाऊँनी भाषा विभाग और गढ़वाल विश्वविद्यालय में गढ़वाली भाषा विभाग स्थापित किए गए।" यह महत्वपूर्ण कदम उत्तराखंड की स्थानीय भाषा और संस्कृति को सहेजने और बढ़ावा देने की लंबे समय से चली आ रही मांगों के बाद उठाया गया। तीन साल के इस स्नातक कार्यक्रम में कुमाऊँनी व्याकरण, वाक्य-संरचना और साहित्य को शामिल किया गया है। इसके अलावा, भाषा में अन्य अकादमिक कार्य भी इसका हिस्सा हैं। जैसा कि भाषा से जुड़े कोर्सेस में अक्सर देखने को मिलता है, पुरुषों के मुकाबले युवा महिलाओं ने इसमें ज़्यादा दाखिला लिया। हालांकि, इस पहल का मुख्य उद्देश्य अपनी भाषाई विरासत के प्रति जागरूकता और लगाव पैदा करना था। कोशिश यही थी कि इसे विलुप्त होने के खतरे से बचाया जा सके।

हिमालय क्षेत्र कई अनूठी भाषाओं का घर है, जिनमें से कई भाषाएँ सिर्फ़ छोटे और अलग-थलग समुदायों में ही बोली जाती हैं। यह समृद्ध भाषाई विरासत आज एक गंभीर खतरे का सामना कर रही है और एक "मौन विलुप्ति" की कगार पर है, क्योंकि ये भाषाएँ बहुत तेज़ी से गायब हो रही हैं।

आधुनिक विकास को इस गिरावट का मुख्य कारण माना जा रहा है। नई सड़कें, स्कूलों और मीडिया में राष्ट्रीय भाषाओं का बढ़ता प्रभाव, और काम के लिए लोगों का पलायन, इन भाषाओं को अगली पीढ़ी तक पहुँचने से रोक रहा है।

इन भाषाओं को खोने का मतलब सिर्फ़ शब्दों का खोना नहीं है, बल्कि इसके साथ हम पर्यावरण, औषधीय पौधों से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान और सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक कहानियों को भी खो देंगे।

इस अनमोल विरासत को बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई की ज़रूरत है। इसमें भाषाओं का दस्तावेज़ीकरण (रिकॉर्डिंग और शब्दकोश बनाना), युवा पीढ़ी को सिखाने के लिए कार्यक्रम चलाना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना और इन भाषाओं की सुरक्षा के लिए सरकारी नीतियां लागू करना शामिल है।

सारांश

https://tinyurl.com/27pmfs77

https://tinyurl.com/2culp62f

https://tinyurl.com/22lnq9q4

https://tinyurl.com/2bwa8nrx

https://tinyurl.com/222hnnue

https://tinyurl.com/2cz26ek7