समय - सीमा 10

मानव और उनकी इंद्रियाँ 10

मानव और उनके आविष्कार 10

भूगोल 10

जीव-जंतु 10

समय - सीमा 10

मानव और उनकी इंद्रियाँ 10

मानव और उनके आविष्कार 10

भूगोल 10

जीव-जंतु 10

मानव इतिहास में उच्च पुरापाषाण काल (Upper Paleolithic) एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यह वह दौर था जब इंसान की जीवनशैली, तकनीक और कलात्मक अभिव्यक्ति में अद्भुत प्रगति हुई। यह काल लगभग 50,000 से 12,000 साल पहले का माना जाता है। इस युग का सीधा संबंध आधुनिक मानव यानी 'होमो सेपियन्स' (Homo Sapiens) के उदय और दुनिया भर में उनके फैलाव से है। इन आधुनिक मानवों को 'क्रो-मैग्नन' (Cro-Magnon) मानव के नाम से भी जाना जाता था। उस समय की संस्कृतियाँ यूरोप, दक्षिण-पश्चिम एशिया, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया में फली-फूलीं। यह धरती पर 'अंतिम हिमयुग' (Late Pleistocene) का आखिरी चरण था।

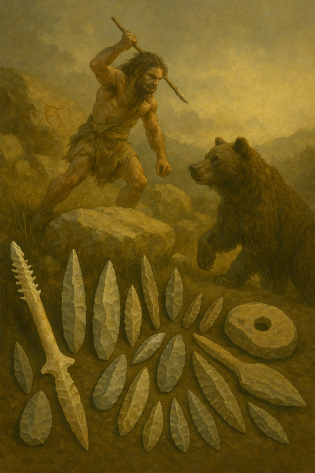

इस काल में बनाए गए इंसानी औजार पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा विविध और उन्नत थे। पुरातत्वविदों ने इस युग के पत्थर के औजारों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है। इनमें फेंककर मारने वाले हथियार (projectile points), नक्काशी के औजार, चाक़ू की धार वाले ब्लेड (blade) और छेद करने वाले उपकरण शामिल थे।

इस दौर की सबसे बड़ी पहचान चकमक पत्थर (flint) से औजार बनाने की उन्नत तकनीक थी। अब इंसान छोटे और मोटे पत्थर के टुकड़ों की जगह पतले और धारदार ब्लेड बनाने लगा था। इसके लिए 'प्रिज्मैटिक-कोर' (prismatic-core) जैसी एक खास तकनीक का इस्तेमाल होता था। इस तकनीक में एक बड़े पत्थर (कोर) पर सीधे चोट करने के बजाय, किसी अन्य वस्तु (पंच) की मदद से दबाव डालकर कई पतले और लंबे ब्लेड निकाले जाते थे। इन ब्लेड को और बेहतर बनाने के लिए इनके एक किनारे को जानबूझकर मोटा कर दिया जाता था, जिसे 'बैकिंग' (backing) कहते हैं। इससे विशेष तरह के औजार जैसे कि नोकदार हथियार, पेन-नाइफ (pen-knife) और तिकोने औजार बनते थे। इसके अलावा, हड्डी और सींग पर काम करने के लिए ब्यूरिन (नक्काशी का औजार - burin) और खुरचनी (scrapers) जैसे उपकरण भी थे। हालांकि, मध्य पुरापाषाण काल की कुछ पुरानी तकनीकें, जैसे 'लेवालोइस तकनीक' (Levallois technique), का इस्तेमाल भी जारी रहा।

इस युग में सिर्फ पत्थर ही नहीं, बल्कि जैविक चीजों से भी औजार बनने लगे थे। इस दौरान आधुनिक भाले, हारपून (मछली के शिकार का कांटा - harpoon), मछली पकड़ने का हुक, तेल का दीपक, रस्सी और छेद वाली सुई जैसी महत्वपूर्ण चीजों का आविष्कार हुआ। हड्डी से बने औजार भी बहुत लोकप्रिय हुए, खासकर यूरोप में। इनमें सुए (awls), तीर को मज़बूती देने वाले उपकरण और भाले की नोक प्रमुख थीं।

इंसान ने पहली बार संगठित बस्तियों में रहना इसी काल में शुरू किया था। इसके सबूत कैंप और सामान रखने के लिए बने गड्ढों (storage pits) के रूप में मिलते हैं। लोग अक्सर अपनी बस्तियां घाटियों के संकरे रास्तों पर बसाते थे। शायद ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि वहां से गुज़रने वाले जानवरों के झुंड का शिकार आसानी से हो सके। कुछ बस्तियां मौसमी होती थीं, जहां लोग भोजन की तलाश में आते-जाते रहते थे। वहीं, कुछ जगहों पर लोग साल भर भी रहते थे। भोजन के विविध और विश्वसनीय स्रोतों और विशेष औजारों ने समाज में अधिक जटिल समूहों को जन्म दिया। माना जाता है कि इसी से समूहों के बीच अपनी पहचान या जातीयता की भावना भी मज़बूत हुई।

इस युग में कला का अद्भुत विकास हुआ, जो दुनिया भर में देखने को मिलता है। इसमें गुफाओं के अंदर की गई विस्तृत चित्रकारी और चट्टानों पर की गई नक्काशी (पेट्रोग्लिफ्स - petroglyphs) शामिल है। इसके साथ ही, हड्डी, हाथी दांत और सींगों पर की गई बारीक कारीगरी भी मिलती है।

इस दौर में छोटी-छोटी कलाकृतियां भी मिली हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। इनमें 'वीनस' (venus) की मूर्तियां (पत्थर या हड्डी से बनी नारी-आकृतियां) और जानवरों की आकृतियां प्रमुख हैं। जानकारों का मानना है कि ये मूर्तियां शायद प्रजनन क्षमता, सुरक्षा या सफलता का प्रतीक रही होंगी।

इसी दौर में लेखन कला के शुरुआती संकेत भी दिखाई देते हैं। लगभग 35,000 साल पहले यूरोप में जानवरों के चित्रों के साथ कुछ सांकेतिक चिह्नों का उपयोग किया जाता था। ये चिह्न शायद जानवरों के मौसमी व्यवहार की जानकारी देने के लिए बनाए गए थे। इस काल में संगीत ने भी जन्म लिया। उस समय के हड्डी से बने सीटी और बांसुरी जैसे शुरुआती संगीत वाद्ययंत्र भी खोजे गए हैं।

भारत का उच्च पुरापाषाण काल का इतिहास बहुत समृद्ध है। यहाँ मानव उपस्थिति के पुरातात्विक सबूत मिले हैं। ये सबूत लगभग 40,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक के हैं। रेडियोकार्बन (Radiocarbon) और थर्मोल्यूमिनेसेंस (Thermoluminescence) जैसी डेटिंग तकनीकों (dating techniques) से इस समय की पुष्टि हुई है। इस काल की संस्कृतियाँ 'अंतिम हिमयुग' (Late Pleistocene) के जीव-जंतुओं के अवशेषों से जुड़ी हुई हैं।

यूरोप में इस काल की संस्कृतियों को चैटेलपेरोनियन (Châtelperronian), ऑरिग्नेशियन (Aurignacian) और मैग्डालेनियन (Magdalenian) जैसे स्पष्ट चरणों में बांटा गया है। लेकिन भारत में स्थिति इससे अलग थी। यहाँ किसी निश्चित सांस्कृतिक चरण के बजाय, औजारों के प्रकार में क्षेत्रीय विभिन्नता देखने को मिलती है।

उच्च पुरापाषाण काल के पुरास्थल (sites) भारत के कई भौगोलिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं:

हिमालय और शिवालिक क्षेत्र का इतिहास भी दिलचस्प है। शिवालिक की पहाड़ियाँ जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ 'सोनियन' (Soanian) नामक मध्य पुरापाषाण संस्कृति के अवशेष मिले हैं, जो उच्च पुरापाषाण काल से भी पुरानी है। हालांकि, इस क्षेत्र में सोनियन संस्कृति की मौजूदगी यह दिखाती है कि हिमालय की तलहटी में मानव गतिविधियां बहुत पहले से थीं।

उच्च पुरापाषाण काल के भी कुछ अहम सबूत इस क्षेत्र से मिले हैं। पश्चिम बंगाल के काना नामक स्थान से लगभग 43,000–41,000 साल पुराने माइक्रोलिथिक (microlithic) औजार मिले हैं। असम की गारो पहाड़ियाँ और उत्तर प्रदेश की कैमूर पर्वतमाला भी इसी काल के महत्वपूर्ण स्थलों में गिनी जाती हैं।

भारत में उच्च पुरापाषाण काल की औजार तकनीक मुख्य रूप से ब्लेड पर आधारित थी। इसे दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

इस उद्योग से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खोज आंध्र प्रदेश के कुरनूल की 'मुच्छटला चिंतामनु गावी' गुफा में हुई। यहाँ सिलबट्टे (grinding slabs) भी मिले हैं, जिससे अनुमान है कि उस समय के मानव जंगली अनाज या पौधों को पीसकर खाते थे।

भारत में पुरापाषाण काल के दौरान औजार बनाने की कई उन्नत तकनीकें मौजूद थीं। इन्हीं में से एक खास तकनीक 'ब्लेड-और-ब्यूरिन' उद्योग (blade-and-burin industry) के नाम से जानी जाती है। यह तकनीक उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी और आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में प्रमुख थी। इस उद्योग में ब्लेड, बैक्ड-ब्लेड (backed-blade) और ब्यूरिन (burins) बहुतायत में बनाए जाते थे।

बेलन घाटी में हड्डी से बना एक कांटेदार हारपून (harpoon) भी मिला था। यह खोज बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुछ जगहों पर चपटे और छेद वाले पत्थर भी मिले हैं। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि इनका इस्तेमाल मछली पकड़ने वाले जाल में वजन के लिए होता था। यह इस बात का संकेत है कि उस समय के लोग जलीय भोजन पर भी निर्भर थे।

टोंस और सोन घाटियों तथा कैमूर पर्वतमाला जैसे कुछ इलाकों में एक मध्यवर्ती चरण भी देखने को मिलता है। यह चरण पुरापाषाण काल के बाद आने वाली मेसोलिथिक (Mesolithic) संस्कृति की शुरुआत का संकेत देता है।

हड्डी के औजारों का उद्योग इस काल की एक और बड़ी खासियत थी। इसके सबसे महत्वपूर्ण सबूत आंध्र प्रदेश की कुरनूल की गुफाओं से मिलते हैं। इसकी शुरुआती खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फूट (Robert Bruce Foote) को जाता है। उन्होंने 1880 के दशक में यहाँ खुदाई की थी। उस खुदाई में उन्हें हड्डी के लगभग 1700 नमूने मिले, जिनमें 200 तो औजार ही थे। इनमें सुए (awls), कांटेदार और बिना कांटे वाले तीर, खंजर, चाकू, छेनी और कुल्हाड़ी के सिर जैसे उपकरण शामिल थे। इन औजारों की तुलना फ्रांस की प्रसिद्ध मैग्डालेनियन (Magdalenian) संस्कृति के औजारों से की गई थी।

कुरनूल की गुफाओं से मिले जानवरों के अवशेष यह बताते हैं कि उस समय किन जानवरों का शिकार होता था — जैसे जंगली बिल्ली, साही, जंगली भैंसा, नीलगाय, चिंकारा, काला हिरण, सांभर, चीतल और जंगली सूअर।

भारत में उच्च पुरापाषाण काल की कला दो रूपों में मिलती है:

बेलन घाटी में नारी की आकृति वाला एक पत्थर भी मिला है, जिसकी पूजा 'माई' (Mother Goddess) के रूप में की जाती थी।

संदर्भ

https://tinyurl.com/28l237t9

https://tinyurl.com/2xm6cbee

https://tinyurl.com/2cqn6m9d

https://tinyurl.com/yfehr86j