समयसीमा 256

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1005

मानव व उसके आविष्कार 789

भूगोल 255

जीव - जन्तु 296

समयसीमा 256

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1005

मानव व उसके आविष्कार 789

भूगोल 255

जीव - जन्तु 296

जौनपुरवासियों, हमारा शहर जितना मशहूर है अपनी ऐतिहासिक इमारतों, शर्की स्थापत्य और ख़ुशबूदार इत्र के लिए, उतना ही गहराई से जुड़ा है पूर्वांचल की अन्य कारीगरी परंपराओं से भी। इन्हीं में एक है भदोही का कालीन उद्योग, जहाँ धागे केवल बुनते नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की कहानी कह जाते हैं। ये कालीनें उस मेहनतकश हाथों की कला हैं जो पीढ़ियों से एक ही परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। जौनपुर के कई कारीगर और व्यापारी वर्षों से इस उद्योग का हिस्सा रहे हैं, कुछ बुनाई में तो कुछ व्यापार के ज़रिए। यहां के व्यवसायिक परिवारों ने भदोही की कालीनों को देश-विदेश के बाज़ारों तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई है। यही नहीं, हमारे स्थानीय बाज़ारों में इन हस्तनिर्मित गलीचों की मांग लगातार बनी रहती है, जो हमारी सांस्कृतिक पसंद का भी हिस्सा हैं। इस लेख में हम भदोही के कालीन उद्योग से जुड़े ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को करीब से समझने की कोशिश करेंगे, और जौनपुर के जुड़ाव को भी।

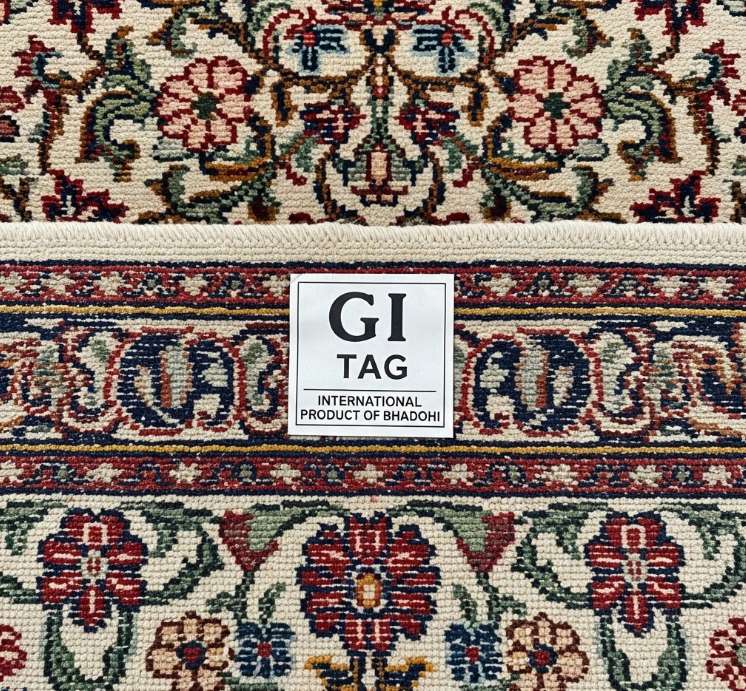

इस लेख में हम भदोही के कालीन उद्योग से जुड़े पाँच प्रमुख पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। पहले, हम इसके ऐतिहासिक विकास को समझेंगे कि कैसे यह उद्योग मुगल काल से आकार लेता हुआ आज तक जीवित है। दूसरे, हम देखेंगे कि भदोही को मिला जीआई टैग (GI Tag) किस प्रकार इसे अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाता है। तीसरे, इसका स्थानीय समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर विचार करेंगे। चौथे, हम भदोही में बनने वाले प्रमुख कालीन प्रकारों की शिल्पकला को समझेंगे। और अंत में, हम इस उद्योग के वैश्विक बाज़ार और निर्यात की स्थिति का विश्लेषण करेंगे। आइए, इन बारीकियों के माध्यम से इस समृद्ध परंपरा की परतें खोलते हैं।

भदोही कालीन उद्योग का ऐतिहासिक विकास

भदोही का कालीन उद्योग सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक परंपरा है जो सदियों से पूर्वांचल की मिट्टी में सांस लेती आ रही है। इसकी शुरुआत 16वीं सदी में मानी जाती है, जब मुगल सम्राट अकबर और जहाँगीर ने भारत में फारसी शैली के गलीचों को राजकीय संरक्षण देना शुरू किया। उनके शासनकाल में दरबारों, मस्जिदों और राजमहलों के लिए विशिष्ट डिज़ाइनों (designs) वाले कालीन बनाए जाते थे। इस शाही कला को भारत में सबसे पहले आगरा, लाहौर और दिल्ली में विकसित किया गया, लेकिन समय के साथ इसका केंद्र भदोही बन गया। 1857 की क्रांति के बाद जब दिल्ली और आगरा जैसे मुगल केंद्रों में अस्थिरता फैली, तो वहाँ के कुशल बुनकरों ने सुरक्षित और संभावनाशील क्षेत्रों की ओर रुख किया। भदोही, मिर्ज़ापुर और जौनपुर जैसे क्षेत्रों ने उन्हें न केवल शरण दी, बल्कि एक नया भविष्य भी दिया। इसी समय ब्रिटिश व्यापारी ब्राउनफोर्ड (Brownford) ने यहाँ ‘ई. हिल एंड कंपनी’ (E. Hill & Company) की नींव रखी, जिसने इस उद्योग को संगठित किया और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार से जोड़ा। जौनपुर के कई व्यापारी परिवारों ने भी इस परिवर्तन को समझा और कालीन कारोबार में गहरी दिलचस्पी ली, जो आज भी देखा जा सकता है।

भदोही को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त होना

2009 में भदोही कालीन को भारत सरकार द्वारा GI (Geographical Indication) टैग से सम्मानित किया गया — यह न सिर्फ एक कानूनी मान्यता है, बल्कि एक सांस्कृतिक मुहर भी है। GI टैग यह सुनिश्चित करता है कि किसी क्षेत्र की पारंपरिक कला या उत्पाद को उसकी गुणवत्ता, तकनीक और मौलिकता के आधार पर वैश्विक मंच पर मान्यता मिले। भदोही कालीन के लिए मिला यह टैग सिर्फ भदोही तक सीमित नहीं है, बल्कि मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली और जौनपुर जैसे 9 ज़िलों को भी अपने दायरे में शामिल करता है। इसका सीधा लाभ यह हुआ कि इन क्षेत्रों में बने कालीनों की ब्रांड वैल्यू (brand value) बढ़ी, नकली उत्पादों पर नियंत्रण हुआ, और कारीगरों को उनके काम के लिए सही मूल्य मिलने लगा। जौनपुर के व्यापारियों और ग्राहकों ने इस बदलाव को हाथों-हाथ लिया, जिससे स्थानीय बाज़ार में भी ‘असली भदोही कालीन’ की माँग तेज़ी से बढ़ी।

कालीन उद्योग का सामाजिक और आर्थिक योगदान

भदोही का कालीन उद्योग न केवल भारत के निर्यात आंकड़ों में योगदान देता है, बल्कि यह लाखों परिवारों की आजीविका का भी मूल स्रोत है। अनुमान के अनुसार, लगभग 3.2 मिलियन (million) लोग इस उद्योग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, जिनमें से 22 लाख से अधिक ग्रामीण कारीगर हैं। यह अकेला उद्योग पूर्वांचल के सैकड़ों गाँवों में रोज़गार, सम्मान और आत्मनिर्भरता की नींव रखता है। विशेष बात यह है कि यह कला पुरुषों तक सीमित नहीं है, बड़ी संख्या में महिलाएँ भी इस काम में भाग लेती हैं, खासकर कताई, रंगाई और डिज़ाइन के काम में। जौनपुर के शाहगंज, केराकत और बदलापुर जैसे इलाकों में कई घर ऐसे हैं जहाँ पीढ़ियों से कालीन बुनाई एक पारिवारिक पेशा रहा है। इन परिवारों के बच्चे इसी काम के सहारे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और वृद्धजन आज भी धागों के साथ अपना अनुभव साझा करते हैं। यह केवल रोज़गार नहीं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण का भी माध्यम बन चुका है।

भदोही के प्रमुख कालीन प्रकार

भदोही के कालीन अपनी डिज़ाइन और बनावट की विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ उत्पादित गलीचों में पारंपरिक से लेकर आधुनिक डिज़ाइनों तक की विस्तृत रेंज उपलब्ध है। उदाहरण के लिए, ‘कपास की दरी’ अपने सादेपन और टिकाऊपन के लिए जानी जाती है, जबकि ‘छपरा मिर कालीन’ जटिल फारसी डिज़ाइनों से सज्जित होते हैं। ‘लोरिबाफ्ट’ और ‘इंडो गब्बे’ जैसे डिज़ाइन समकालीन ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। इन कालीनों की एक खासियत यह भी है कि ये सब हाथ से बुने जाते हैं। यानी हर टुकड़ा एक कलाकार की महीनों की मेहनत और रचनात्मकता का परिणाम होता है। फारसी, अफ़ग़ानी और राजस्थानी प्रभावों से प्रेरित इन डिज़ाइनों को देखकर यह समझा जा सकता है कि कैसे एक धागा भी संस्कृति का वाहक बन सकता है। जौनपुर के कई पारंपरिक घरों में ये कालीन विरासत के रूप में पीढ़ियों तक संभाले जाते हैं।

कालीन उद्योग का वैश्विक निर्यात और बाज़ार

भदोही को 'भारत का कालीन नगर' कहा जाता है और इसका कारण है कि यहाँ के कुल उत्पादित कालीनों का 80-90% हिस्सा विदेशों में निर्यात होता है। अमेरिका (America), ब्रिटेन (Britain), कनाडा (Canada), जर्मनी (Germany) और ऑस्ट्रेलिया (Australia) जैसे देश भदोही के हस्तनिर्मित कालीनों के प्रमुख ग्राहक हैं। इन कालीनों की मांग उच्च वर्ग, होटल श्रृंखलाओं, और आर्ट गैलरीज़ (art galleries) में होती है, जहाँ हस्तकला को विशेष स्थान दिया जाता है। हालाँकि इस उद्योग ने द्वितीय विश्व युद्ध और वैश्विक आर्थिक मंदियों का भी सामना किया, लेकिन 1951 के बाद इसके पुनरुद्धार की कहानी प्रेरणादायक है। भारत सरकार और निजी उद्यमों के सहयोग से यह उद्योग फिर खड़ा हुआ और आज वैश्विक मंच पर भारतीय संस्कृति की पहचान बन चुका है। जौनपुर के व्यापारियों ने भी इसमें भागीदारी निभाई है। कई परिवार आज भी दिल्ली, वाराणसी और भदोही से कालीन मंगवाकर अंतरराज्यीय बिक्री करते हैं। यह केवल व्यापार नहीं, बल्कि सांस्कृतिक सेतु बन चुका है जो भारत को विश्व से जोड़ता है।

संदर्भ-

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Total Viewership — This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

D. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.