समयसीमा 261

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1016

मानव व उसके आविष्कार 790

भूगोल 256

जीव - जन्तु 299

समयसीमा 261

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1016

मानव व उसके आविष्कार 790

भूगोल 256

जीव - जन्तु 299

जौनपुरवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएँ!

जौनपुरवासियो, हमारे यहां त्योहार केवल परंपरा निभाने के दिन नहीं होते, बल्कि वे हमारी संस्कृति, आस्था और साझा इतिहास की धड़कन होते हैं। इन्हीं में गणेश चतुर्थी एक ऐसा पर्व है, जो न केवल हिंदू समाज की भक्ति का केंद्र है, बल्कि बौद्ध परंपरा में भी अपनी गहरी छाप छोड़ता है। मिट्टी से गढ़ी गई गणपति की साधारण प्रतिमा से लेकर बौद्ध धर्म के तांत्रिक और लाल गणेश स्वरूप तक, बप्पा की छवियां समय, स्थान और परंपराओं के साथ बदलती रही हैं। फिर भी उनकी मूल भावना, विघ्नों का नाश, ज्ञान और मंगल का आरंभ, सदियों से अटल रही है। इस लेख में हम गणेश चतुर्थी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व, गणेश विसर्जन के पर्यावरणीय पहलुओं, बौद्ध धर्म में उनकी अद्भुत उपस्थिति, विविध स्वरूपों और धार्मिक कला में उनकी अमिट छवि को विस्तार से समझेंगे।

इस लेख में हम गणेश जी से जुड़े पाँच महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले, हम गणेश चतुर्थी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझेंगे, जो सदियों से भक्ति और सामुदायिक एकता का प्रतीक रहा है। इसके बाद, हम गणेश विसर्जन की परंपरा और उससे जुड़े पर्यावरणीय दृष्टिकोण पर बात करेंगे, जहाँ आस्था और प्रकृति संरक्षण का संतुलन महत्वपूर्ण है। तीसरे भाग में, हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म में भगवान गणेश की उपस्थिति और मान्यता कितनी गहरी है, और वे वहाँ धर्मरक्षक और विघ्नहर्ता के रूप में किस प्रकार पूजित हैं। चौथे पहलू में, हम गणेश के विविध रूपों और उनके प्रतीकात्मक अर्थों को समझेंगे, जो अलग-अलग संस्कृतियों और परंपराओं में अलग-अलग संदेश देते हैं। अंत में, हम धार्मिक ग्रंथों और मूर्तिकला में गणेश की उपस्थिति का अध्ययन करेंगे, जहाँ कला और आस्था मिलकर उनके स्वरूप को अमर बना देते हैं।

गणेश चतुर्थी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व

गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि भक्ति, लोकसंस्कृति और सामाजिक एकजुटता का उत्सव है। इसकी शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होती है और यह दस दिनों तक चलता है। इन दिनों घर-घर, पंडालों और मंदिरों में भगवान गणेश की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। वातावरण में मंत्रोच्चार, आरती और भजन की मधुर ध्वनि गूंजने लगती है। महाराष्ट्र में इसकी रौनक सबसे अधिक होती है, जहां सड़कें सजावट, झांकियों और भक्तों की भीड़ से भर जाती हैं। लेकिन इसकी गूंज सीमाओं से परे थाईलैंड (Thailand), नेपाल, कंबोडिया (Cambodia), इंडोनेशिया (Indonesia), अफगानिस्तान और चीन तक सुनाई देती है, जो भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहुंच को दर्शाती है। इतिहास में इसे सार्वजनिक रूप से मनाने का श्रेय छत्रपति शिवाजी के युग को जाता है, जबकि अंग्रेज़ी शासन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस पर्व को राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक जागरूकता का माध्यम बना दिया। उन्होंने इसे सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का मंच बनाया, जहां नाटक, संगीत, लोकनृत्य और भाषणों के जरिए आज़ादी का संदेश फैलाया गया। इस प्रकार, गणेश चतुर्थी हमारे समाज में धर्म और राष्ट्र भावना के अनूठे संगम का प्रतीक है।

गणेश विसर्जन और पर्यावरणीय दृष्टिकोण

दसवें दिन गणेश विसर्जन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन के दार्शनिक सत्य का स्मरण भी कराता है, कि हर आरंभ का एक अंत होता है और अंततः सब कुछ प्रकृति में विलीन हो जाता है। मिट्टी से बनी प्रतिमा का जल में मिलना हमें जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र की याद दिलाता है। लेकिन आधुनिक समय में प्लास्टर ऑफ पेरिस (Plaster of Paris) और रासायनिक रंगों से बनी मूर्तियों ने जल स्रोतों को प्रदूषित किया, जिससे जलीय जीव और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंचा। इसी चिंता के चलते 2004 में मद्रास उच्च न्यायालय ने हानिकारक मूर्तियों के विसर्जन पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद पारंपरिक चिकनी मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से बनी प्रतिमाओं को बढ़ावा मिला, जिससे नदियों की सेहत सुरक्षित रहने लगी। आज कई जगह कृत्रिम तालाबों में विसर्जन की व्यवस्था भी की जाती है, ताकि नदियों का प्रदूषण रोका जा सके। यह बदलाव बताता है कि धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण एक साथ चल सकते हैं, यदि हम अपने रीति-रिवाजों में थोड़े सुधार के लिए तैयार हों।

बौद्ध धर्म में भगवान गणेश की उपस्थिति और मान्यता

अधिकांश लोग गणेश जी को केवल हिंदू देवता मानते हैं, लेकिन तिब्बती बौद्ध धर्म और महायान परंपरा में भी वे विघ्नहर्ता और धर्मरक्षक के रूप में पूजित हैं। उन्हें ‘यिदम देवता’ यानी इष्ट देव और पंद्रह दिशा रक्षकों में से एक माना जाता है। तिब्बती मान्यता के अनुसार, गुरु पद्मसंभव ने भारत में स्थित गोमासाला गंडा नामक महान स्तूप में गणेश जी से धर्म की रक्षा का वचन लिया था और उनकी 108 साधनाओं की रचना की थी। बौद्ध ग्रंथों में अवलोकितेश्वर और गणेश की एक रोचक कथा मिलती है, जिसमें अवलोकितेश्वर ने स्वयं को गणेश के रूप में प्रकट कर उन्हें अपनी शक्ति से प्रभावित किया, ताकि वे धर्म की रक्षा का प्रण लें। यह कथा दर्शाती है कि कैसे गणेश जी विभिन्न परंपराओं में संरक्षक और सहयोगी के रूप में स्थान पाते हैं। इस प्रकार, उनकी उपस्थिति धार्मिक सीमाओं से परे जाकर आध्यात्मिक एकता का संदेश देती है।

गणेश के विविध रूप और उनके प्रतीकात्मक अर्थ

गणेश जी के स्वरूप केवल एक ही रूप तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे अलग-अलग संस्कृतियों और संदर्भों में अनगिनत रूपों में मिलते हैं। हिंदू परंपरा में भक्ति गणपति, शक्ति गणपति, सिद्धि गणपति और लक्ष्मी गणपति जैसे स्वरूप लोकप्रिय हैं, जबकि बौद्ध तांत्रिक परंपरा में बारह भुजाओं वाले लाल गणपति और महारक्त गणपति विशेष महत्व रखते हैं। महारक्त गणपति को अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है, और महाकाल के साथ उनका चित्रण यह दर्शाता है कि वे धर्म की रक्षा में महाकाल का सहयोग करते हैं। प्रत्येक स्वरूप में हाथों में लिए गए आयुध, शरीर का रंग, आभूषण और मुद्रा विशेष आध्यात्मिक संदेश देते हैं, जैसे युद्ध के लिए तत्परता, बाधाओं का नाश, समृद्धि का आशीर्वाद और सिद्धि की प्राप्ति। इन विविध रूपों में गणेश जी का स्वरूप समय, स्थान और आस्था के अनुसार ढलता हुआ नज़र आता है, लेकिन उनके मूल गुण, विघ्नों को हरना और मंगल का आरंभ करना, हमेशा स्थिर रहते हैं।

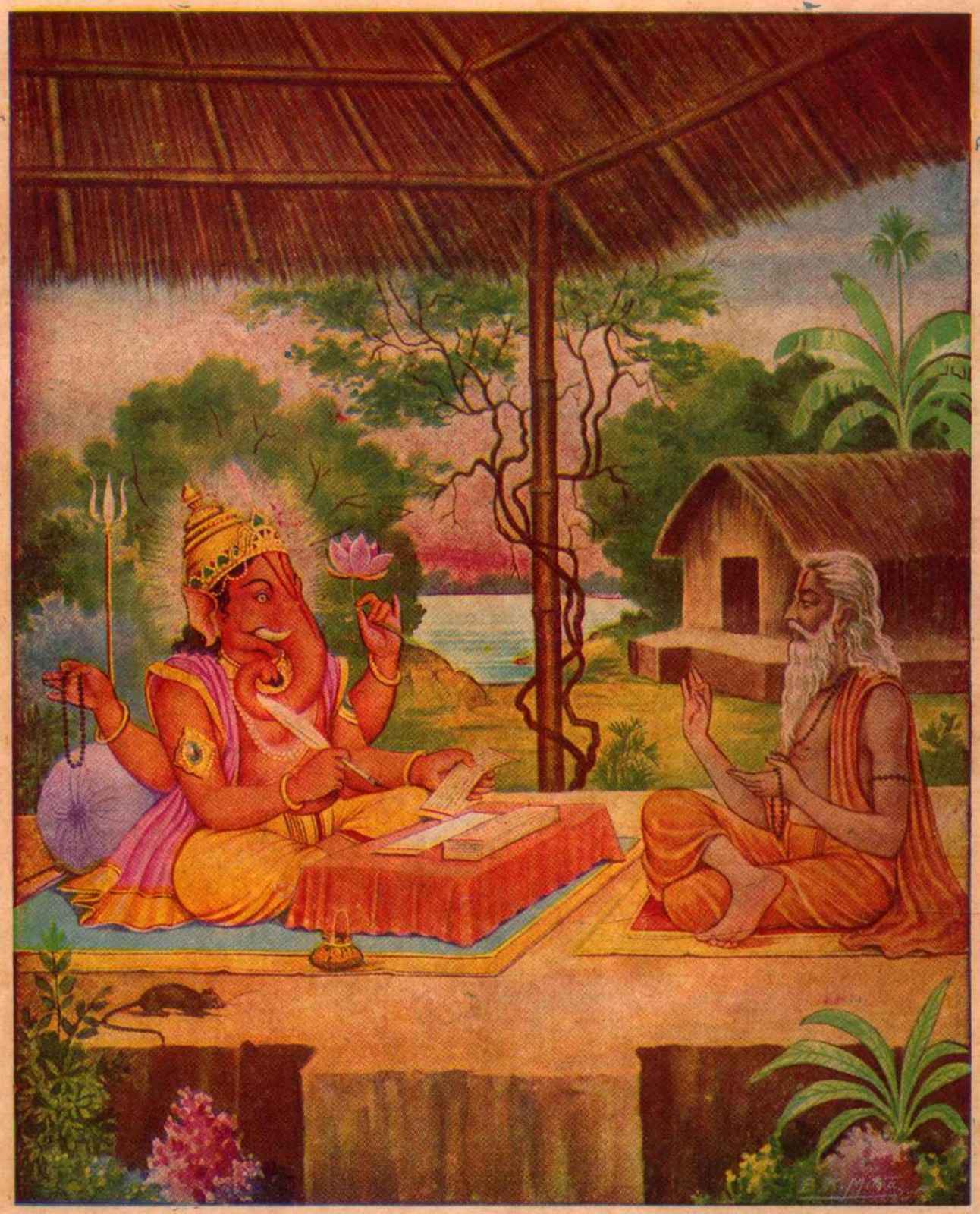

धार्मिक ग्रंथों व मूर्तिकला में गणेश की उपस्थिति

गणेश जी का महत्व धार्मिक सीमाओं से परे जाकर प्राचीन ग्रंथों और कला में स्पष्ट दिखता है। गणेश पुराण के ‘गणेश सहस्रनाम’ में ‘गौतम बुद्ध’ नाम का उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि गणेश का बौद्ध परंपरा से भी गहरा संबंध है। बौद्ध ग्रंथ ‘साधनमाला’ में भी उनका वर्णन मिलता है, जो दर्शाता है कि वे बौद्ध देवताओं में भी पूजनीय हैं। हिमाचल प्रदेश के ताबो मठ और महायान बौद्ध मंदिरों में प्रवेश द्वार और लकड़ी के मेहराबों पर उनकी प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो धार्मिक सहअस्तित्व और सांस्कृतिक मेलजोल का जीवंत उदाहरण हैं। इन मूर्तियों में पारंपरिक भारतीय शिल्प और तिब्बती कलात्मक शैली का अद्भुत संगम दिखता है, जहां भारतीय मूर्तिकला की कोमलता और तिब्बती कला की गहन प्रतीकात्मकता एक साथ दिखाई देती है। इस तरह, गणेश जी न केवल मंदिरों में, बल्कि इतिहास, साहित्य और शिल्पकला के पन्नों पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं।

संदर्भ-

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.