समयसीमा 263

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1018

मानव व उसके आविष्कार 791

भूगोल 257

जीव - जन्तु 300

समयसीमा 263

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1018

मानव व उसके आविष्कार 791

भूगोल 257

जीव - जन्तु 300

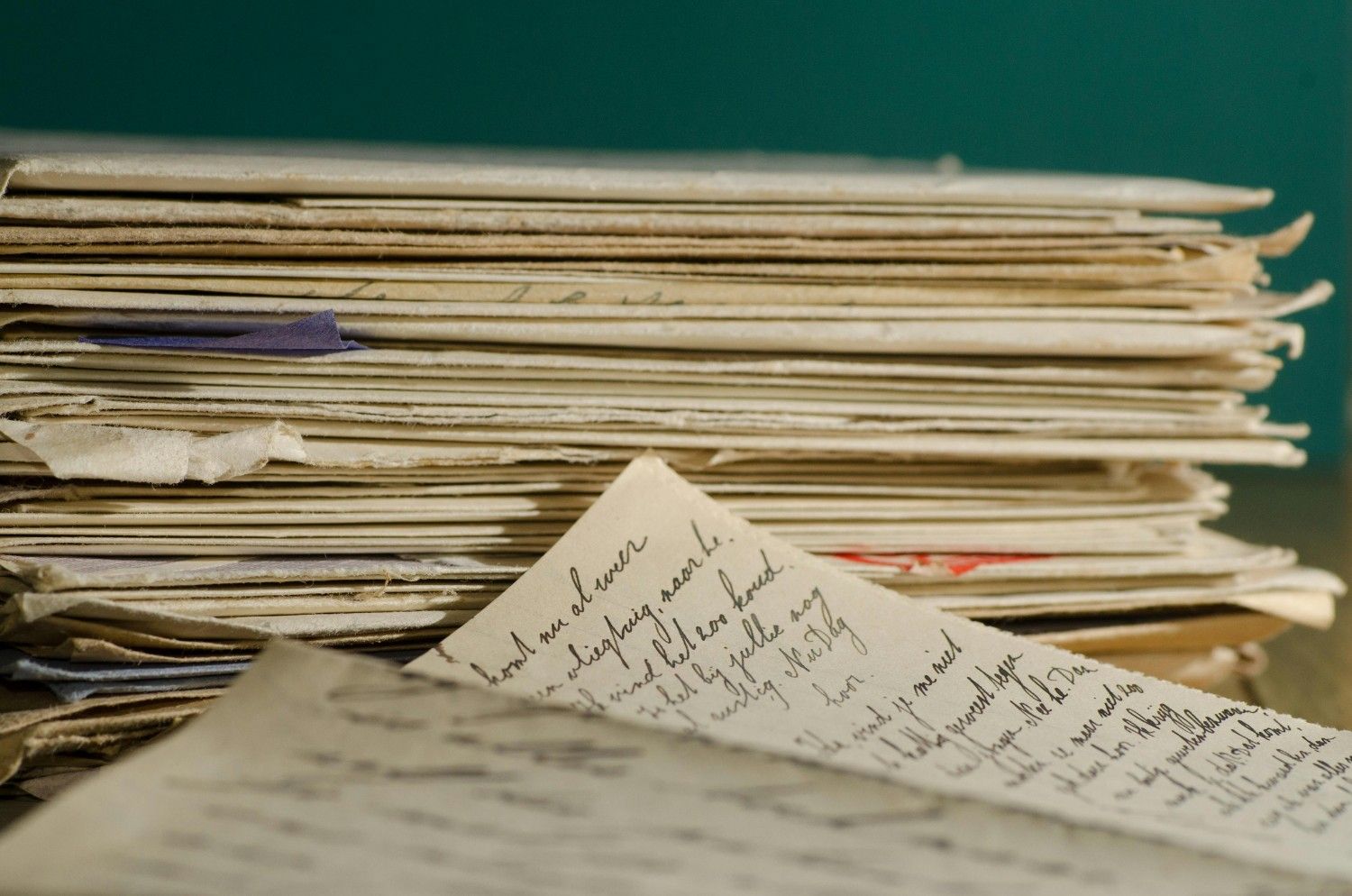

जौनपुरवासियो, क्या आप जानते हैं कि आपके ज़िले का ज़फ़राबाद शहर कभी पूरे भारत में “काग़दी शहर” के नाम से प्रसिद्ध था? यह कोई साधारण पहचान नहीं थी, बल्कि मध्यकालीन भारत के गौरवशाली उद्योगों में से एक थी। उस समय ज़फ़राबाद में बनने वाला कागज़ अपनी असाधारण मजबूती, चमक और उच्च गुणवत्ता के कारण देशभर में विख्यात था। यहाँ दो प्रमुख किस्मों का कागज़ तैयार किया जाता था, बांस से निर्मित पॉलिश (polish) किया हुआ कागज़, जो अत्यंत चिकना और आकर्षक होता था, तथा बिना पॉलिश का कागज़, जो दैनिक और सामान्य उपयोग के लिए उपयुक्त था। विशेष रूप से पॉलिश कागज़ इतना उत्कृष्ट होता था कि उसका प्रयोग शाही दस्तावेज़ों, फरमानों, धार्मिक ग्रंथों और अन्य महत्वपूर्ण लेखन में किया जाता था। इस लेख में हम ज़फ़राबाद के इस ऐतिहासिक कागज़ उद्योग की जड़ों, इसके उत्कर्ष काल, पारंपरिक निर्माण तकनीकों और इसके सांस्कृतिक-आर्थिक महत्व की विस्तृत पड़ताल करेंगे, ताकि आप जान सकें कि यह धरोहर कभी जौनपुर की पहचान हुआ करती थी।

आज हम सबसे पहले जानेंगे कि मध्यकालीन ज़फ़राबाद का कागज़ उद्योग किस तरह अपनी विशेष पहचान बना पाया। फिर हम भारत में कागज़ निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा और प्रमुख केंद्रों के बारे में जानेंगे। इसके बाद, हम देखेंगे कि मुग़ल काल में कागज़ उद्योग ने किस तरह विकास किया और विभिन्न क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ। आगे, हम पारंपरिक कागज़ निर्माण में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों और औज़ारों को समझेंगे। अंत में, हम ग्लेज़्ड पेपर (glazed paper) बनाने की पारंपरिक प्रक्रिया और उसके महत्व पर चर्चा करेंगे।

ज़फ़राबाद का मध्यकालीन कागज़ उद्योग और उसकी विशेष पहचान

मध्यकालीन भारत में जौनपुर का ज़फ़राबाद शहर कागज़ निर्माण का एक प्रमुख और प्रतिष्ठित केंद्र माना जाता था। यह वह समय था जब भारत में हस्तनिर्मित कागज़ का महत्व न केवल लेखन और दस्तावेज़ों के लिए, बल्कि प्रशासनिक और सांस्कृतिक कार्यों में भी अत्यधिक था। ज़फ़राबाद के कागज़ को उसकी असाधारण चमक, मजबूती और उच्च गुणवत्ता के लिए पहचाना जाता था। यहाँ मुख्यतः दो प्रकार के कागज़ तैयार किए जाते थे, पॉलिश किया हुआ, जो बेहद चिकना और चमकदार होता था, और बिना पॉलिश का, जो साधारण लेखन कार्यों में प्रयुक्त होता था। पॉलिश किए हुए कागज़ को बनाने के लिए बांस का उपयोग प्रमुख रूप से किया जाता था, और यह कागज़ इतना आकर्षक होता था कि इसका प्रयोग विशेष शाही दस्तावेज़ों, फरमानों और धार्मिक ग्रंथों के लेखन में किया जाता था। ज़फ़राबाद का यह कागज़ अपने समय का “प्रीमियम ब्रांड” (premium brand) माना जाता था, जिसकी मांग दूर-दूर तक थी।

भारत में कागज़ निर्माण का ऐतिहासिक सफ़र और प्रमुख केंद्र

भारत में कागज़ निर्माण की कहानी लगभग 8वीं शताब्दी से शुरू होती है, जब खुरासानी कागज़ सिंध के रास्ते यहाँ पहुँचा। इसकी उत्पत्ति की कड़ी 751 ई. की अतलाख (तलास) की लड़ाई से जुड़ी है, जब चीनी युद्धबंदी समरकंद ले जाए गए और उनके साथ कागज़ बनाने की तकनीक भी वहाँ पहुँची। इसके बाद यह कला अरबों तक पहुँची और हारून-अल-रशीद (786–809 ई.) के शासनकाल में बग़दाद में कागज़ निर्माण की शुरुआत हुई। अरबों के सिंध विजय के साथ ही यह तकनीक भारत में प्रवेश कर गई। भारत का पहला संगठित और शाही संरक्षण प्राप्त कागज़ उद्योग कश्मीर में सुल्तान ज़ैनुल आबेदीन (1417–1467 ई.) के समय स्थापित हुआ, जिसने कागज़ निर्माण को एक व्यवस्थित शिल्प का रूप दिया। 19वीं शताब्दी में मशीन से कागज़ निर्माण 1812 में पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में शुरू हुआ, हालांकि शुरुआती मांग कम होने के कारण यह सफल नहीं हुआ। लेकिन समय के साथ मांग बढ़ी और कई क्षेत्रों में कागज़ निर्माण केंद्र स्थापित हुए, पंजाब का सियालकोट, बिहार का अज़ीमाबाद और अरवल, बंगाल का मुर्शिदाबाद और हुगली, गुजरात का अहमदाबाद, खंबात और पाटन, महाराष्ट्र का औरंगाबाद और मैसूर और उत्तर प्रदेश में जौनपुर का ज़फ़राबाद इनमें विशेष स्थान रखता था।

मुग़ल काल में कागज़ उद्योग का विकास और क्षेत्रीय विस्तार

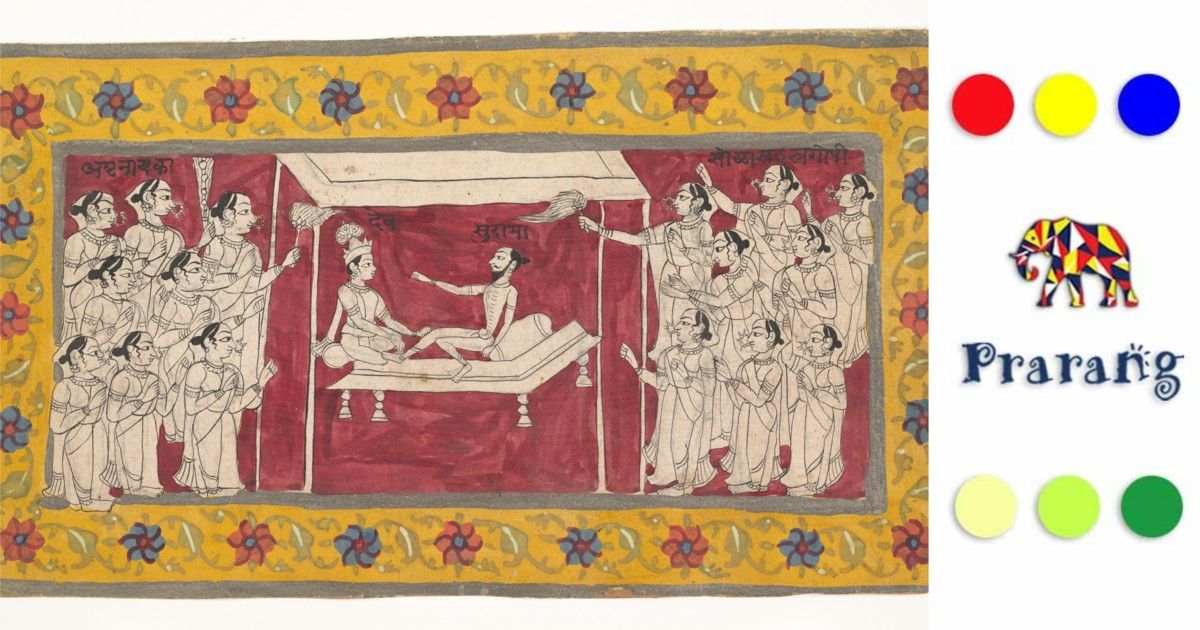

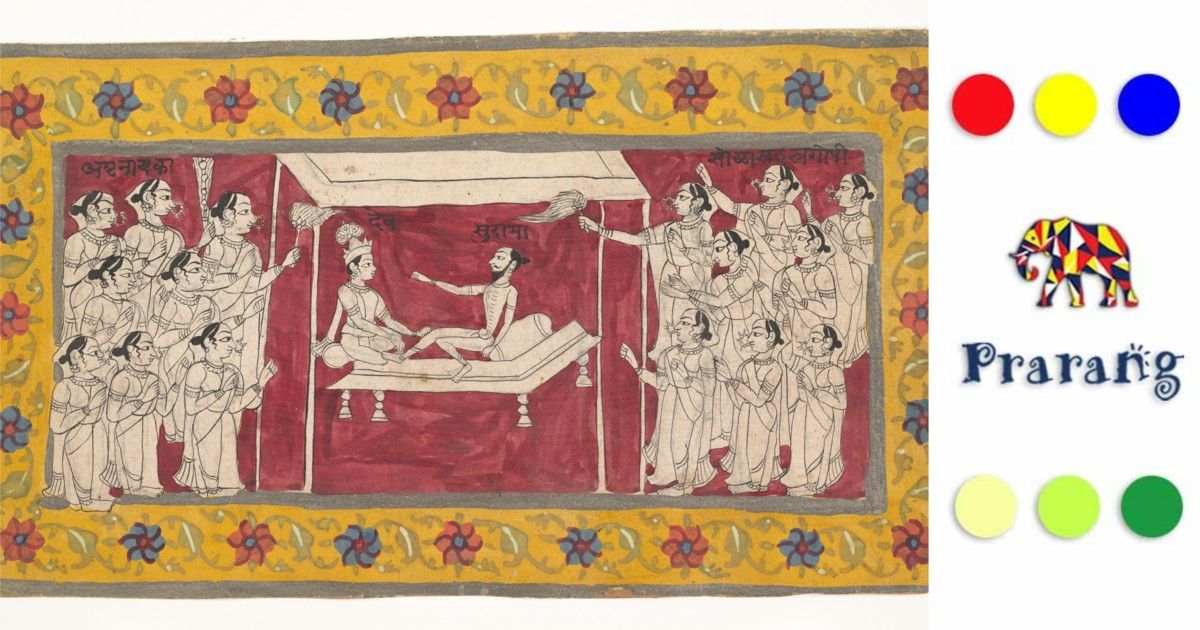

मुग़ल काल में कागज़ निर्माण को व्यापक प्रोत्साहन मिला। प्रशासनिक कार्य, शाही फरमान, धार्मिक ग्रंथ और साहित्यिक कृतियाँ सभी उच्च गुणवत्ता वाले कागज़ की मांग को बढ़ाते थे। इस दौर में दौलताबाद और औरंगाबाद जैसे केंद्र प्रमुख रूप से उभरे, जबकि दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान ने मैसूर में विशेष कागज़ निर्माण इकाइयाँ स्थापित कीं, जहाँ निर्मित कागज़ केवल राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होता था। जौनपुर का ज़फ़राबाद भी इस समय अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए था। उस समय कागज़ निर्माण केवल एक शिल्प ही नहीं, बल्कि एक संगठित आर्थिक गतिविधि थी, जिसमें स्थानीय कारीगरों के साथ-साथ व्यापारियों का भी योगदान था। कागज़ की मांग इतनी अधिक थी कि इसके वितरण के लिए क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय व्यापार मार्ग सक्रिय हो गए, जिससे यह उद्योग मुग़ल साम्राज्य की आर्थिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।

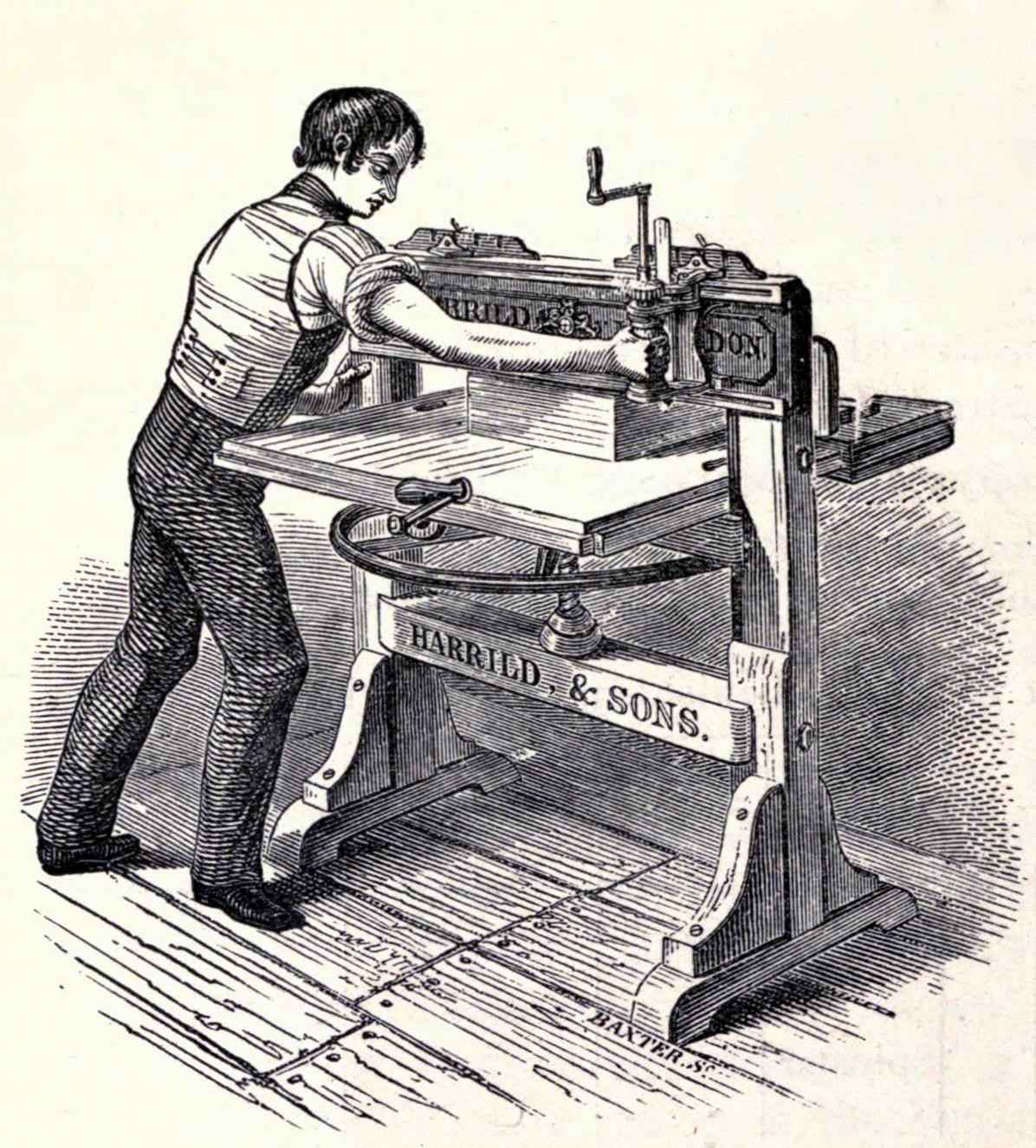

पारंपरिक कागज़ निर्माण में प्रयुक्त तकनीकें और औज़ार

पारंपरिक कागज़ निर्माण एक बहु-स्तरीय, श्रम-साध्य और समय लेने वाली प्रक्रिया थी, जिसमें विशिष्ट औज़ारों और तकनीकों का इस्तेमाल होता था। ढेगी (भारी हथौड़ा) का उपयोग कच्चे माल को तोड़ने और लुगदी बनाने में किया जाता था। छपरी और साचा (सागौन की लकड़ी का चौकोर फ्रेम) लुगदी को आकार देने के लिए प्रयुक्त होते थे। कुंचवा (मुलायम खजूर का ब्रश) सतह को समतल करने में और पॉलिश करने वाला पत्थर कागज़ की चमक बढ़ाने में मदद करता था। निर्माण प्रक्रिया में पुराने कपड़ों या रद्दी कागज़ को टुकड़ों में फाड़कर पानी में भिगोया जाता, फिर कई बार पीटा और धोया जाता था। तैयार लुगदी को सांचे पर डालकर पतली परत बनाई जाती, जिसे कपड़ों के बीच दबाकर पानी निकाला जाता। फिर इन परतों को धूप में सुखाया जाता और अंत में शंख या पत्थर से रगड़कर चिकना किया जाता, जिससे पॉलिश कागज़ तैयार होता।

ग्लेज़्ड पेपर बनाने की पारंपरिक प्रक्रिया और उसका महत्व

ग्लेज़्ड पेपर बनाने की प्रक्रिया पारंपरिक कागज़ निर्माण की तुलना में कहीं अधिक जटिल और परिश्रम-साध्य होती थी। इसमें प्रयोग होने वाले कच्चे माल, आमतौर पर कपड़े के टुकड़े, को पहले छोटे टुकड़ों में काटा जाता और पानी में भिगोकर ढेगी से बार-बार पीटा जाता था। इसके बाद इन्हें अच्छी तरह धोकर चूने से गीला किया जाता और सात से आठ दिनों तक फर्श पर फैलाकर छोड़ दिया जाता था। फिर इसे पुनः पीटा जाता और चार दिनों के लिए ढेर लगाकर रखा जाता। इसके बाद ‘रैग’ कहलाने वाले इस मिश्रण को सोडा के अशुद्ध कार्बोनेट (impure carbonate - खार) के साथ एक निश्चित अनुपात (पहले 1:38, फिर 1:40) में मिलाया जाता और प्रत्येक बार मिलाने के बाद अच्छी तरह धोया जाता। अंत में धूप में सुखाकर तैयार किया गया ग्लेज़्ड पेपर न केवल अधिक चिकना और चमकदार होता था, बल्कि उसकी सतह पर लिखावट और सजावट दोनों बेहद आकर्षक लगते थे। यह कागज़ विशेष अवसरों, शाही फरमानों और उच्च स्तर के लेखन कार्यों के लिए आरक्षित रहता था।

संदर्भ-

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.