समयसीमा 257

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1036

मानव व उसके आविष्कार 820

भूगोल 234

जीव - जन्तु 300

समयसीमा 257

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1036

मानव व उसके आविष्कार 820

भूगोल 234

जीव - जन्तु 300

| Post Viewership from Post Date to 28- Aug-2025 (31st) Day | ||||

|---|---|---|---|---|

| City Subscribers (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |

| 2229 | 120 | 1 | 2350 | |

| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

लखनऊवासियों, एक समय था जब चौक, अमीनाबाद, रकाबगंज और हजरतगंज की गलियों में डाकिए की सीटी गूंजते ही लोग अपनी छतों और बरामदों से झांकने लगते थे — शायद किसी अपने की चिट्ठी आई हो, या कोई पोस्टकार्ड जो दिल की बात कहने आया हो। नवाबी तहज़ीब से सजी इस तहज़ीबपरस्त नगरी में, जहां हर बात में नज़ाकत और हर अंदाज़ में नफासत हो, वहीं पोस्टकार्ड ने भी रिश्तों को बेमिसाल गहराई दी। एक साधारण सा कागज़ का टुकड़ा, जिस पर न कोई लिफाफा होता था, न कोई औपचारिकता — बस सीधे दिल से निकले शब्द होते थे। वह शब्द, जो लखनऊ की गलियों से निकलकर भारत के कोने-कोने में अपनों तक पहुँचते थे। इस शहर में, जहां हर गली एक किस्सा सुनाती है और हर इमारत अपने भीतर इतिहास संजोए बैठी है, वहीं पोस्टकार्ड भी एक मौन गवाह बना रहा — प्रेम-पत्रों का, समाचारों का, त्योहारों की शुभकामनाओं का और युद्धकालीन संदेशों का। आज भले ही हम हाई-स्पीड इंटरनेट, ईमेल और सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे हों, परंतु पोस्टकार्ड की वह सादगी, वह आत्मीयता और वह प्रतीक्षा का आनंद अब भी हमारे बुजुर्गों की स्मृतियों में बसा हुआ है।

इस लेख में हम आपको ले चलेंगे उस ऐतिहासिक यात्रा पर, जहाँ से पोस्टकार्ड का विचार जन्मा, फिर कैसे यह यूरोप से होते हुए भारत पहुँचा, और लखनऊ जैसे सांस्कृतिक केंद्र में अपना गहरा स्थान बना गया। साथ ही, हम देखेंगे कि कैसे आज भी दुनिया भर में लोग पोस्टकार्ड को एक अमूल्य विरासत के रूप में सहेज कर रखते हैं, और कैसे कुछ पुस्तकों के ज़रिये इस छोटे से कागज़ के टुकड़े ने इतिहास के कुछ सबसे खूबसूरत पलों को सहेज रखा है।

पोस्टकार्ड का आविष्कार: एक किफायती और सरल संचार माध्यम की शुरुआत

1869 में ऑस्ट्रिया-हंगरी में डॉ. इमानुएल अलेक्जेंडर हेरमैन ने एक ऐसा विचार प्रस्तुत किया जिसने डाक संचार की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि एक ऐसा कार्ड हो जो बिना लिफाफे के, सीमित शब्दों में संदेश भेजने की अनुमति दे और जिसे कोई भी व्यक्ति सस्ते दामों पर प्रयोग कर सके। उनका यह विचार न केवल अभिनव था, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद व्यावहारिक भी। इसी प्रस्ताव के आधार पर केवल 2-क्रूज़र डाक दर में पोस्टकार्ड को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया और पहली बार जनता के लिए उपलब्ध कराया गया। यह नया संचार माध्यम खासतौर पर उन लोगों के लिए एक वरदान बन गया, जो सीमित संसाधनों में भी अपनों से जुड़े रहना चाहते थे। पोस्टकार्ड ने पत्राचार को न केवल सरल और किफायती बनाया, बल्कि औपचारिक पत्रों के बोझिलपन से मुक्त करते हुए संवाद को भावनात्मक और आत्मीय भी बना दिया। लखनऊ जैसे शहरों, जहां रिश्तों को निभाने का खास सलीका रहा है, वहां पोस्टकार्ड जैसी चीज़ ने निजी संवाद को और भी सुंदर और सहज बना दिया।

यूरोप में पोस्टकार्ड की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता और डाक संचार में क्रांति

19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप के कई देशों में पोस्टकार्ड ने डाक सेवाओं को एक नई दिशा दी। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे विकसित देशों में इसने पारंपरिक पत्राचार को गति दी और आम जनता को संवाद की स्वतंत्रता प्रदान की। 1871 में ब्रिटेन में 75 मिलियन पोस्टकार्ड भेजे गए, जो यह दर्शाता है कि किस तीव्रता से इस माध्यम को अपनाया गया। 1910 तक यह संख्या 800 मिलियन के पार पहुंच गई — एक ऐसा आंकड़ा जो किसी भी संचार माध्यम के लिए उस समय अकल्पनीय था। पोस्टकार्ड केवल संचार का जरिया नहीं रहा, बल्कि उसने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को छूने वाले संदेशों, चित्रों और घटनाओं को भी दर्ज करना शुरू कर दिया। त्योहारों की शुभकामनाओं से लेकर युद्धकालीन सूचना तक, और शहरों के दृश्यों से लेकर जीवनशैली के चित्रण तक, पोस्टकार्ड एक प्रकार का लघु ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया। इसके माध्यम से लोगों ने दूर बैठे अपने प्रियजनों से भावनात्मक संवाद बनाए रखा, और इसने धीरे-धीरे कला, संस्कृति और इतिहास का भी प्रतिनिधित्व करना शुरू कर दिया।

भारत में पोस्टकार्ड का आगमन और कर्नल फ्रेडरिक ब्राइन की ऐतिहासिक पहल

भारत में पोस्टकार्ड का औपचारिक आगमन 1879 में हुआ, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि इससे पहले ही तैयार हो चुकी थी। कर्नल फ्रेडरिक ब्राइन ने भारत में निजी तौर पर पोस्टकार्ड छपवाने का कार्य शुरू किया और सरकार को इसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। प्रारंभ में, इन कार्डों पर टिकट लगाकर भेजा जाता था, लेकिन ‘पोस्ट ऑफिस कार्ड’ की शुरुआत के बाद इस पर नियत दर निर्धारित कर दी गई, जिससे यह आम जनता के लिए सुलभ और लोकप्रिय हो गया। लखनऊ जैसे सांस्कृतिक और साहित्यिक केंद्र में पोस्टकार्ड ने संवाद के स्वरूप को बिल्कुल बदल दिया। यहाँ की तहज़ीब में जब शायरी और अदब का स्थान गहरा रहा हो, तो पोस्टकार्ड जैसे माध्यम ने रिश्तों को संजोने का अनोखा अवसर दिया। चाहे स्वतंत्रता आंदोलन के सन्देश हों या पारिवारिक प्रेम-प्रसंग, पोस्टकार्ड ने हर भावना को सरलता से व्यक्त करने का ज़रिया बनाया। जन आंदोलनों, धार्मिक मेलों, व्यापारिक संवाद और भावनात्मक रिश्तों — हर क्षेत्र में पोस्टकार्ड ने जगह बनाई।

पोस्टकार्ड संग्रहण की परंपरा और डेल्टियोलॉजी का विकास

समय के साथ पोस्टकार्ड केवल संवाद का माध्यम नहीं रहा, बल्कि यह एक संग्रहणीय वस्तु बन गया। इस संग्रहण कला को डेल्टियोलॉजी (deltology) कहा जाता है और यह आज विश्व भर में एक अत्यंत लोकप्रिय शौक बन चुका है। पोस्टकार्ड संग्रहकर्ता ऐसे दुर्लभ पोस्टकार्डों की खोज में रहते हैं जो ऐतिहासिक घटनाओं, सांस्कृतिक स्थलों, त्योहारों या प्रसिद्ध व्यक्तियों से जुड़े होते हैं। इनकी कीमत उनकी स्थिति, दुर्लभता, छवि, छपाई और विषयवस्तु पर निर्भर करती है। कई पुराने पोस्टकार्ड अब नीलामियों में लाखों रुपये तक में बिकते हैं। भारत में भी यह परंपरा विशेष रूप से लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, मद्रास और बनारस जैसे शहरों में खूब देखी जाती है। लखनऊ के ऐतिहासिक इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, रेजीडेंसी, कैसरबाग जैसे स्थलों की तस्वीरें यदि पोस्टकार्ड के रूप में मिलें, तो वे केवल स्मृति नहीं, बल्कि एक दस्तावेज़ बन जाती हैं — जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर की अमिट छाप लिए हुए होती हैं।

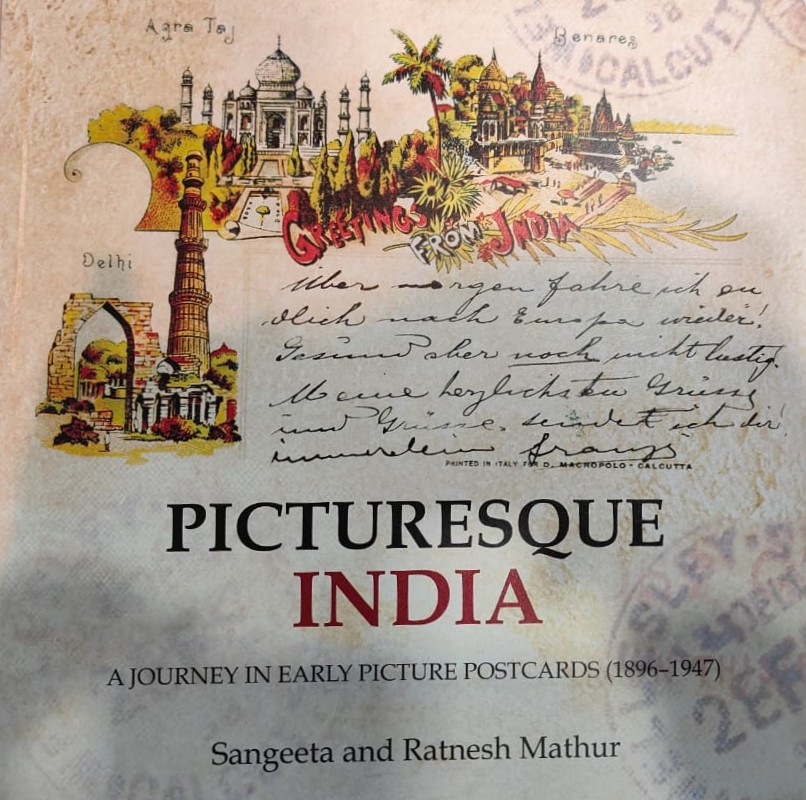

पिक्चरेस्क इंडिया पुस्तक द्वारा भारत के पोस्टकार्ड इतिहास की झलक

पिक्चरेस्क इंडिया: अ जर्नी इन अर्ली पिक्चर पोस्टकार्ड्स (Picturesque India: A Journey in Early Picture Postcards (1896–1947)) एक ऐसी पुस्तक है जो भारत के इतिहास को पोस्टकार्डों के ज़रिये देखने और समझने का शानदार प्रयास है। रत्नेश माथुर और संगीता माथुर द्वारा संकलित इस पुस्तक में भारत के सभी राज्यों और प्रमुख शहरों से संबंधित 500 दुर्लभ पोस्टकार्डों को संकलित किया गया है। ये पोस्टकार्ड औपनिवेशिक काल के भारत की संस्कृति, स्थापत्य, जीवनशैली और धार्मिक स्थलों को दर्शाते हैं।

इस संग्रह की विशेष बात यह है कि इसमें लखनऊ के कुछ बेहद दुर्लभ और पुराने पोस्टकार्डों की झलक भी मिलती है, जो शहर के ऐतिहासिक सौंदर्य को जीवंत कर देते हैं। इन चित्रों में 1900 के दशक की शुरुआत का रूमी दरवाज़ा, नवाबों के समय का बड़ा इमामबाड़ा आदि शामिल हैं। ये चित्र सिर्फ दृश्य नहीं, बल्कि लखनऊ के ऐतिहासिक एहसास और जीवनशैली का दर्पण हैं। ऐसे पोस्टकार्ड न केवल संग्रहणीय धरोहर हैं, बल्कि शहर की उस गौरवशाली विरासत का दस्तावेज़ भी हैं जिसे आज की पीढ़ी भूलती जा रही है।

संदर्भ-

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.