समयसीमा 255

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1035

मानव व उसके आविष्कार 818

भूगोल 233

जीव - जन्तु 298

समयसीमा 255

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1035

मानव व उसके आविष्कार 818

भूगोल 233

जीव - जन्तु 298

लखनऊवासियों, हमारा प्यारा शहर सिर्फ अपनी नवाबी अदब, तहज़ीब और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए ही नहीं, बल्कि संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, व्यापार और खानपान के अनोखे मेल के लिए भी दुनिया में जाना जाता है। सदियों से यह शहर एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र रहा है, जहाँ कभी महलों, इमारतों, बाग़ों और संकरी गलियों में जिंदगी बहती थी, वहीं आज यह ऊँची-ऊँची इमारतों, चौड़ी सड़कों, शॉपिंग मॉल (shopping mall) और तेज़ रफ्तार वाली आधुनिक जीवनशैली से सजा हुआ है। यह बदलाव केवल इमारतों और बुनियादी ढांचे का नहीं, बल्कि सोच, रहन-सहन और आपसी जुड़ाव के तरीके का भी है।लेकिन इस तेज़ी से बढ़ते विकास के बीच हमें यह सोचना जरूरी है कि क्या हमारा लखनऊ इंसानों की ज़रूरतों और पर्यावरण के संतुलन को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है? क्या हम अपने शहर को इस तरह बना पा रहे हैं कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही सुंदर, स्वच्छ और रहने योग्य रहे जितना हमें विरासत में मिला है? आज हम इन्हीं सवालों के साथ शहरीकरण की यात्रा, उसके इतिहास, योजनाओं और टिकाऊ भविष्य की दिशा में होने वाले प्रयासों पर बात करेंगे, ताकि लखनऊ का कल भी उतना ही शानदार हो जितना इसका अतीत और वर्तमान है।

इस लेख में हम शहरों से जुड़ी पांच अहम बातों पर बात करेंगे। सबसे पहले, शहरीकरण का इतिहास और उन प्रारंभिक शहरों की कहानी जानेंगे, जिन्होंने आधुनिक शहरी जीवन की नींव रखी। इसके बाद, पैट्रिक गेडेस (Patrick Geddes) की सोच से समझेंगे कि कैसे शहरों का विकास प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर किया जा सकता है। फिर, अच्छे और बुरे शहर के फर्क को देखेंगे और जानेंगे कि इसका सीधा असर हमारी ज़िंदगी पर कैसे पड़ता है। इसके बाद, ‘बायोपोलिस’ (biopolis) और सतत विकास के विचार को समझेंगे, जो आधुनिकता और पर्यावरण के बीच संतुलन की राह दिखाता है। और अंत में, सिंधु घाटी सभ्यता की सीख से समझेंगे कि प्राचीन ज्ञान आज भी हमें बेहतर और टिकाऊ शहर बनाने में मदद कर सकता है।

शहरीकरण का इतिहास और प्रारंभिक शहरों का महत्व

शहरीकरण का इतिहास मानव सभ्यता के विकास की नींव है। यह केवल ऊँची-ऊँची इमारतों, चौड़ी सड़कों और जगमगाते बाज़ारों तक सीमित नहीं, बल्कि यह उस लम्बी यात्रा की कहानी है, जिसमें मनुष्य ने घुमंतू जीवन छोड़कर स्थायी रूप से बसने का निर्णय लिया। कृषि के विकास, व्यापार के फैलाव और सामाजिक संरचनाओं के निर्माण ने पहली बार स्थायी बस्तियों को जन्म दिया। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और मेसोपोटामिया (Mesopotamia) जैसे प्रारंभिक शहर न केवल वास्तुशिल्प और योजना में उन्नत थे, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के केंद्र भी थे। उनकी सड़कों की योजना, जल प्रबंधन प्रणाली, और सामुदायिक भवन आज भी यह साबित करते हैं कि सुविचारित और संतुलित शहरी ढांचा किसी भी सभ्यता की दीर्घकालिक समृद्धि का आधार होता है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि शहर केवल भौतिक ढांचे का समूह नहीं, बल्कि विचार, नवाचार और सामूहिक प्रगति का प्रतीक हैं।

पैट्रिक गेडेस की सोच: शहरी नियोजन और पर्यावरण का संतुलन

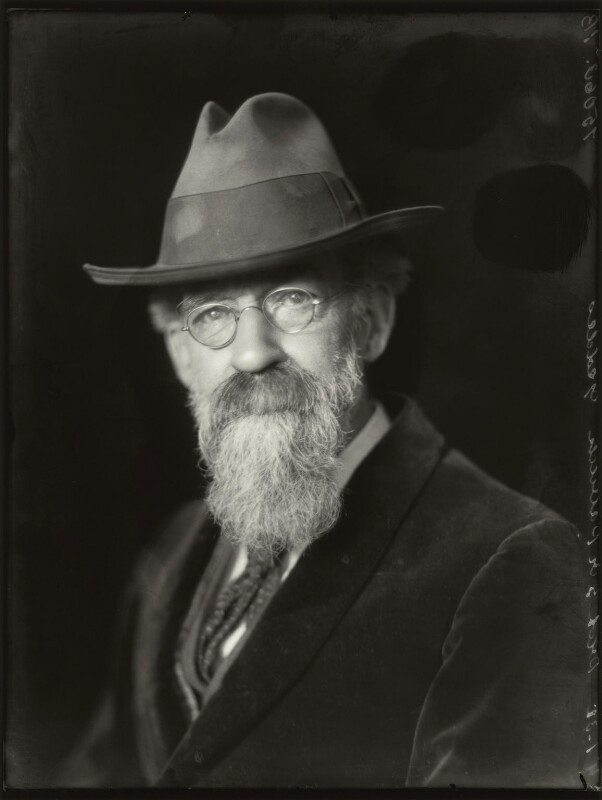

स्कॉटलैंड (Scotland) के प्रसिद्ध शहरी योजनाकार पैट्रिक गेडेस का दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित था कि शहरों का विकास केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि मानव और प्रकृति के बीच गहरे संतुलन के लिए होना चाहिए। उनका मानना था कि किसी भी शहर की योजना बनाते समय वहाँ के भूगोल, जलवायु, स्थानीय संसाधन और सांस्कृतिक पहचान को प्राथमिकता देनी चाहिए। गेडेस के अनुसार, एक सफल शहर वह है जिसमें हरित क्षेत्रों का विस्तार हो, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो और ऐतिहासिक धरोहर संरक्षित रहे। वे यह भी मानते थे कि शहर की जीवंतता का स्रोत केवल उसकी इमारतें या बुनियादी ढांचा नहीं, बल्कि वहाँ के लोग, उनकी जीवनशैली और प्रकृति के साथ उनका सामंजस्य है। उनका दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि टिकाऊ शहरी नियोजन में पर्यावरणीय संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों का समान महत्व है।

अच्छे और बुरे शहर की अवधारणा: यूटोपिया बनाम कैकोटोपी

एक आदर्श शहर, जिसे "यूटोपिया" (Utopia) कहा जा सकता है, वह है जहाँ हर नागरिक को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पानी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ और रोजगार के अवसर समान रूप से मिलते हैं। यहाँ का वातावरण स्वच्छ, हरा-भरा और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होता है, जिससे लोगों का मानसिक, सामाजिक और आर्थिक विकास संतुलित रूप से होता है। इसके विपरीत, "कैकोटोपीया" (Cacotopia) एक बुरे शहर का प्रतीक बन जाता है, जहाँ अव्यवस्थित यातायात, कचरे के ढेर, जल एवं वायु प्रदूषण, असमानता और अपराध के बढ़ते स्तर देखने को मिलते हैं। ऐसे शहरों में न तो लोगों का जीवन सहज होता है और न ही सामाजिक ताना-बाना मज़बूत रह पाता है। यह तय करना कि कोई शहर किस दिशा में बढ़ेगा, केवल सरकार की नीतियों पर निर्भर नहीं, बल्कि नागरिकों की जागरूकता, सहभागिता और सामूहिक प्रयासों पर भी निर्भर करता है।

‘बायोपोलिस’ और सतत विकास के सिद्धांत

‘बायोपोलिस’ शब्द ऐसे शहर के लिए प्रयोग किया जाता है जो मानव जीवन और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ता है। ऐसे शहर में स्वच्छ हवा, पर्याप्त हरियाली, सुरक्षित पेयजल और सामाजिक स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकताएँ होती हैं। एक ‘बायोपोलिस’ केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पारिस्थितिक दृष्टि से भी संतुलित होता है, जहाँ ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन की उन्नत प्रणालियाँ और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। सतत विकास का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतें पूरी करते समय हमें भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों से समझौता नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है विवेकपूर्ण उपभोग, ऊर्जा दक्षता, जैव विविधता का संरक्षण और प्रदूषण को न्यूनतम करना, ताकि आने वाले समय में भी शहर जीवन के लिए उतने ही अनुकूल रहें जितने आज हैं।

सिंधु घाटी सभ्यता और प्राचीन शहरी केंद्रों की सीख

सिंधु घाटी सभ्यता के शहर, जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, आज भी यह प्रमाणित करते हैं कि प्राचीन काल में भी लोग शहरी जीवन को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने में अत्यंत दक्ष थे। इन शहरों की जल निकासी प्रणाली इतनी उन्नत थी कि आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग (engineering) उसके स्तर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। योजनाबद्ध सड़कें, सुव्यवस्थित आवास, सार्वजनिक स्नानागार और सामुदायिक भवन इस बात के प्रमाण हैं कि हजारों साल पहले भी शहरों में स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक मेलजोल को प्राथमिकता दी जाती थी। इन प्राचीन अनुभवों से हम यह सीख सकते हैं कि आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का संगम हमें ऐसे स्थायी, सुरक्षित और रहने योग्य शहर बनाने में मदद कर सकता है जो समय की कसौटी पर खरे उतरें।

संदर्भ-

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.