समयसीमा 257

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1038

मानव व उसके आविष्कार 820

भूगोल 235

जीव - जन्तु 300

समयसीमा 257

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1038

मानव व उसके आविष्कार 820

भूगोल 235

जीव - जन्तु 300

लखनऊवासियो, जिस प्रकार हम अपने घरों में मच्छरदानी लगाकर मच्छरों से सुरक्षा प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हमारी धरती के चारों ओर भी एक प्राकृतिक ढाल मौजूद है, जिसे हम "ओज़ोन परत" (Ozone Layer) कहते हैं। यह परत मुख्य रूप से समताप मंडल (Stratosphere) में पाई जाती है और हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी (Ultraviolet) किरणों से बचाती है। अगर यह परत न हो, तो सूर्य की तीखी किरणें सीधे हमारी त्वचा को जला सकती हैं, फसलों को नुकसान पहुँचा सकती हैं और समुद्री जीवन को भी खतरे में डाल सकती हैं। इसलिए ओज़ोन परत को धरती का सुरक्षात्मक आँचल कहा जाता है। लेकिन चिंताजनक तथ्य यह है कि इस परत में समय के साथ छिद्र बनने लगे हैं। "ओज़ोन छिद्र" का मतलब यह नहीं कि सचमुच कोई गड्ढा बन गया है, बल्कि यह उस क्षेत्र को दर्शाता है जहाँ ओज़ोन की मात्रा खतरनाक रूप से कम हो जाती है। जब ओज़ोन का स्तर घटता है, तो पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर पहुँचती हैं और इससे कैंसर जैसी बीमारियाँ, पर्यावरणीय असंतुलन और जलवायु परिवर्तन की समस्याएँ बढ़ सकती हैं। इसी गंभीरता को समझने और जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 16 सितंबर को "विश्व ओज़ोन दिवस" (World Ozone Day) मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि ओज़ोन परत केवल वैज्ञानिकों या पर्यावरणविदों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। 1987 में लागू किए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (Montreal Protocol) जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौते इस दिशा में बड़ा कदम साबित हुए हैं, लेकिन अब भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे रसायनों और तकनीकों का उपयोग न करें जो इस परत को नुकसान पहुँचाएँ।

इस लेख में सबसे पहले, हम यह जानेंगे कि ओज़ोन परत वास्तव में है क्या और इसमें छिद्र बनने का मतलब क्या होता है। इसके बाद, हम उन मुख्य कारणों पर नज़र डालेंगे जो इस परत को नुकसान पहुँचाते हैं। आगे हम दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में पाए गए ओज़ोन छिद्रों के उदाहरणों से जुड़ी जानकारी समझेंगे। फिर वैज्ञानिक आकलनों और भविष्य में ओज़ोन परत की स्थिति कैसी हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। अंत में, हम यह देखेंगे कि इसे सुरक्षित रखने के लिए वैश्विक स्तर पर कौन-कौन से प्रयास किए जा रहे हैं और हम सबकी इसमें क्या भूमिका हो सकती है।

ओज़ोन परत और छिद्र का मूल परिचय

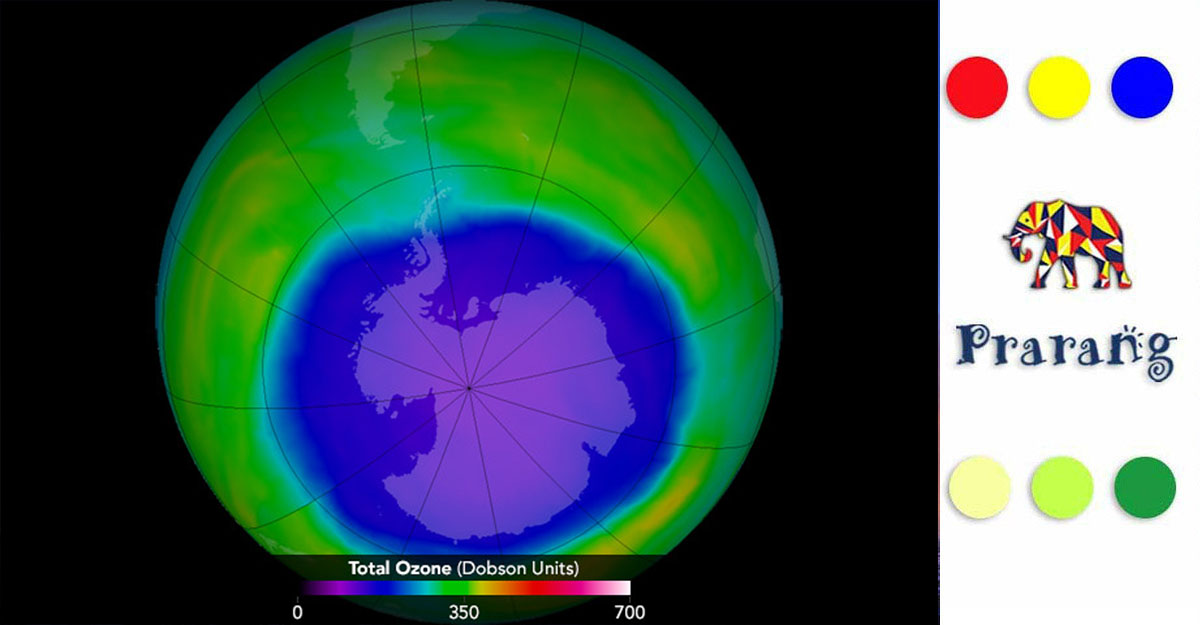

हमारी धरती के चारों ओर फैला वायुमंडल कई परतों से मिलकर बना है, जिनमें से एक बेहद अहम और जीवनदायिनी परत है - ओज़ोन परत। यह परत मुख्य रूप से समताप मंडल में स्थित रहती है और सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी (UV) किरणों को सोखकर धरती को बचाती है। इसे धरती का सुरक्षात्मक "आँचल" या ढाल कहा जा सकता है, क्योंकि यदि यह परत न होती तो आज हमारी त्वचा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से घिरी होती, फसलें सूख जातीं और समुद्र में मौजूद छोटे-छोटे जीव जिन पर पूरा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र निर्भर है, टिक ही नहीं पाते। “ओज़ोन छिद्र” शब्द सुनते ही अक्सर लगता है कि शायद परत में कोई बड़ा गड्ढा बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में इसका मतलब उस हिस्से से है जहाँ ओज़ोन की सांद्रता खतरनाक रूप से घट चुकी होती है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए 220 डॉबसन यूनिट (Dobson Unit) की सीमा तय की है। यदि किसी क्षेत्र में ओज़ोन का स्तर इससे नीचे पहुँच जाए तो उसे ओज़ोन छिद्र कहा जाता है। यह गिरावट जितनी बड़ी और गहरी होती है, उतना ही ज्यादा असर धरती के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर दिखाई देता है।

ओज़ोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले प्रमुख कारण

ओज़ोन परत के क्षरण के पीछे सबसे बड़ा दोष इंसानों द्वारा बनाए गए रसायनों का है, जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC) सबसे खतरनाक माना जाता है। यह गैस रेफ्रिजरेटर (refrigerator), एयर कंडीशनर (air conditioner), एयरोसोल स्प्रे (aerosol spray) और पुराने फोम मैटेरियल (foam material) से निकलती है। जब यह गैस ऊपर समताप मंडल तक पहुँचती है तो सूर्य की किरणें इसे तोड़ देती हैं और इससे निकलने वाला क्लोरीन (chlorine) परमाणु ओज़ोन अणुओं पर हमला करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि केवल एक क्लोरीन परमाणु तकरीबन एक लाख ओज़ोन अणुओं को खत्म करने की क्षमता रखता है, यानी एक छोटा-सा तत्व भी धरती के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है, यह सोचकर ही डर लगता है। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड (nitrogen oxide) जैसी गैसें, जो मुख्यतः रॉकेट (rocket) और हवाई जहाज़ों से निकलने वाले धुएँ में पाई जाती हैं, भी ओज़ोन को नुकसान पहुँचाती हैं। इतना ही नहीं, जब समताप मंडल में तापमान बहुत नीचे चला जाता है तो वहाँ विशेष प्रकार के बर्फीले बादल बनते हैं जिन्हें ध्रुवीय समतापीय बादल (Polar Stratospheric Clouds) कहते हैं। ये बादल रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज कर देते हैं और सीएफसी (CFC) तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों के विनाशकारी असर को कई गुना बढ़ा देते हैं। इस तरह प्राकृतिक परिस्थितियाँ भी इंसानी रसायनों के साथ मिलकर ओज़ोन परत को और कमजोर कर देती हैं।

ओज़ोन छिद्रों की वैश्विक स्थिति और उदाहरण

वैज्ञानिकों ने पहली बार 1980 के दशक में ओज़ोन परत के छिद्र की वास्तविकता को दुनिया के सामने रखा। अंटार्कटिका के ऊपर दिखाई देने वाला छिद्र सबसे बड़ा और प्रसिद्ध है। 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिक फ़ार्मन (Farman), गार्डिनर (Gardiner) और शंकलिन (Shanklin) ने अपने अध्ययन में बताया कि दक्षिण ध्रुव के ऊपर हर साल सितंबर-अक्टूबर के महीनों में ओज़ोन की मात्रा अचानक बहुत कम हो जाती है और एक विशाल आकार का छिद्र बन जाता है। यह खोज पूरी दुनिया के लिए चेतावनी की तरह थी कि धरती के ऊपर मंडरा रहा खतरा अब केवल कल्पना नहीं बल्कि कठोर सच्चाई है। समस्या केवल अंटार्कटिका तक सीमित नहीं रही। 2011 में आर्कटिक क्षेत्र में भी एक "मिनी होल" पाया गया, जहाँ ओज़ोन की लगभग आधी मात्रा गायब हो गई थी। 2006 और 2011 में तिब्बत और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के ऊपर भी छोटे-छोटे छिद्र दर्ज किए गए। ये उदाहरण यह दिखाते हैं कि ओज़ोन क्षरण केवल ध्रुवीय क्षेत्रों तक सिमटा हुआ मुद्दा नहीं है, बल्कि यह अलग-अलग हिस्सों में भी दिखाई देने लगा है। यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे एक वैश्विक संकट मानते हैं, जो पूरी मानव सभ्यता को प्रभावित कर सकता है।

ओज़ोन परत की स्थिति और वैज्ञानिक आकलन

पिछले कुछ दशकों से वैज्ञानिक लगातार उपग्रहों और उन्नत उपकरणों की मदद से ओज़ोन परत की निगरानी कर रहे हैं। 2019 में एक सुखद खबर आई जब पाया गया कि अंटार्कटिका के ऊपर बना ओज़ोन छिद्र पिछले 30 वर्षों में सबसे छोटे आकार का था। इससे थोड़ी उम्मीद जगी कि शायद वैश्विक प्रयास काम कर रहे हैं। लेकिन अगले ही वर्ष 2020 में यह छिद्र अचानक बहुत बड़ा हो गया और इसका फैलाव लगभग 24.8 मिलियन (million) वर्ग किलोमीटर तक पहुँच गया, जो महाद्वीप ग्रीनलैंड (Greenland) से भी कई गुना अधिक है। यह उतार-चढ़ाव यह दर्शाता है कि अभी ओज़ोन परत पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र (UN) और जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल (IPCC) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन मानते हैं कि यदि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे पर्यावरणीय समझौतों का सख्ती से पालन किया गया तो 2060 से 2075 के बीच ओज़ोन परत धीरे-धीरे अपनी पुरानी स्थिति में लौट सकती है। हालाँकि वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि इस पुनर्प्राप्ति की राह लंबी और कठिन है क्योंकि जलवायु परिवर्तन, ग्रीनहाउस गैसों (greenhouse gases) और मौसम की चरम स्थितियाँ सीधे तौर पर ओज़ोन पर असर डाल सकती हैं।

ओज़ोन परत संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयास

ओज़ोन परत को बचाने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया, जिसे इतिहास का सबसे सफल पर्यावरणीय समझौता कहा जाता है। इसमें दुनिया के लगभग सभी देशों ने सहमति जताई कि सीएफसी और अन्य ओज़ोन-क्षयकारी रसायनों का उत्पादन और उपयोग धीरे-धीरे पूरी तरह बंद किया जाएगा। यह समझौता इतना प्रभावी रहा कि वैज्ञानिकों ने ओज़ोन परत में सुधार के शुरुआती संकेत देखे। यह इस बात का प्रमाण है कि जब पूरी दुनिया मिलकर कोई कदम उठाती है तो सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। फिर भी, विश्व मौसम संगठन (WMO) और कई वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि वायुमंडल में अब भी पर्याप्त मात्रा में हानिकारक रसायन मौजूद हैं। विशेषज्ञ ओक्साना तरासोवा (Oksana Tarasova) का कहना है कि यदि इन पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रखा गया तो हर साल ओज़ोन को नया नुकसान हो सकता है। इसीलिए आज भी हमें पर्यावरण-हितैषी तकनीकों को अपनाने, सुरक्षित विकल्प खोजने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बनाए रखने की आवश्यकता है। यह केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि आम नागरिकों की भी है कि वे ऐसे उत्पादों का प्रयोग कम करें जो ओज़ोन को नुकसान पहुँचाते हैं और एक सुरक्षित धरती के निर्माण में योगदान दें।

संदर्भ-

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.