समय - सीमा 262

मानव और उनकी इंद्रियाँ 1060

मानव और उनके आविष्कार 836

भूगोल 242

जीव-जंतु 307

लखनऊवासियो, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे आसपास की दीवारों, मंदिरों, पुराने घरों या गाँवों की चौपालों पर जो लाल-भूरा रंग चमकता है, वह सिर्फ़ मिट्टी का रंग नहीं, बल्कि हमारी विरासत का प्रतीक है - वही है गेरू। यह धरती से निकला ऐसा प्राकृतिक रंग है जिसने न जाने कितनी सभ्यताओं को अपनी पहचान दी और हमारे इतिहास के हर युग को अपने स्पर्श से रंगा। जैसे लखनऊ अपनी तहज़ीब, शिल्प और नफ़ासत के लिए जाना जाता है, वैसे ही गेरू भी धरती की उस कलात्मकता का उदाहरण है, जिसमें विज्ञान, परंपरा और सौंदर्य एक साथ दिखाई देते हैं। गेरू केवल पूजा या घरों की सजावट का रंग नहीं, बल्कि यह मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन खोजों में से एक है। इसकी कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी मनुष्य की सोच और सृजन की। जब इंसान ने मिट्टी को पहचानना सीखा, तब उसने गेरू के रूप में प्रकृति से संवाद करना भी सीखा। यह रंग न सिर्फ़ हमारी दीवारों को सजाता है, बल्कि यह हमारे इतिहास, हमारे विश्वास और हमारी संस्कृति को भी जीवंत रखता है। लखनऊ जैसे शहर, जो हमेशा कला और संस्कृति के प्रतीक रहे हैं, वहाँ गेरू की यह पहचान और भी अर्थपूर्ण हो जाती है - क्योंकि यह मिट्टी, मेहनत और मनुष्य की रचनात्मकता का संगम है।

आज हम गेरू के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले, हम जानेंगे कि गेरू की प्राकृतिक संरचना कैसी होती है और यह कैसे आयरन ऑक्साइड (iron oxide), सिलिका (silica) और मिट्टी के मिश्रण से बनता है। इसके बाद, हम गेरू का ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व देखेंगे, जिसमें मेरठ और अतरंजीखेड़ा जैसी प्राचीन सभ्यताओं के साक्ष्य शामिल हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि प्राचीन मानव ने गेरू का उपयोग किस प्रकार किया, चाहे वह शरीर सजाने, धार्मिक अनुष्ठानों या कला निर्माण में हो। अंत में, हम गेरू के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक गुणों पर चर्चा करेंगे, जो इसे केवल रंग नहीं बल्कि मानव रचनात्मकता, तकनीकी समझ और प्रतीकात्मक सोच का प्रतीक बनाते हैं।

गेरू: एक परिचय और इसकी प्राकृतिक संरचना

गेरू (Ochre) केवल एक मिट्टी का रंग नहीं, बल्कि यह पृथ्वी की परतों में छिपा वह प्राचीन तत्व है जिसने मानव सभ्यता के विकास में मौन किंतु गहरा योगदान दिया है। यह एक प्राकृतिक खनिज है जो मुख्यतः आयरन ऑक्साइड, सिलिका और मिट्टी जैसे तत्वों से निर्मित होता है। जब इनमें नमी और ऑक्सीजन (Oxygen) का स्तर बदलता है, तो इनके रंग में भी विविधता देखने को मिलती है - कभी यह हल्का पीला दिखता है, तो कभी गहरा लाल या भूरा। यह परिवर्तन वास्तव में आयरन के ऑक्सीकरण की विभिन्न अवस्थाओं का परिणाम होता है। जब यह खनिज पानी में उपस्थित होता है तो इसका रंग पीला या नारंगी हो जाता है, और जब यह सूखता है, तो यह गहरे लाल रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि गेरू का रंग प्रतीकात्मक रूप से “जीवन और ऊर्जा” का प्रतीक माना गया है। भारत के अनेक हिस्सों में गेरू का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों, लोककला, ग्रामीण सौंदर्य प्रसाधनों, और शिल्पकला में किया जाता है। यह न केवल रंग का माध्यम है बल्कि मिट्टी और मनुष्य के बीच के आत्मिक संबंध का प्रतीक भी है। गेरू को पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने प्राकृतिक वर्णकों में से एक माना गया है, और यही कारण है कि यह मानव अभिव्यक्ति, आस्था, और कला के प्रारंभिक स्रोतों में से एक बन गया।

गेरू का ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

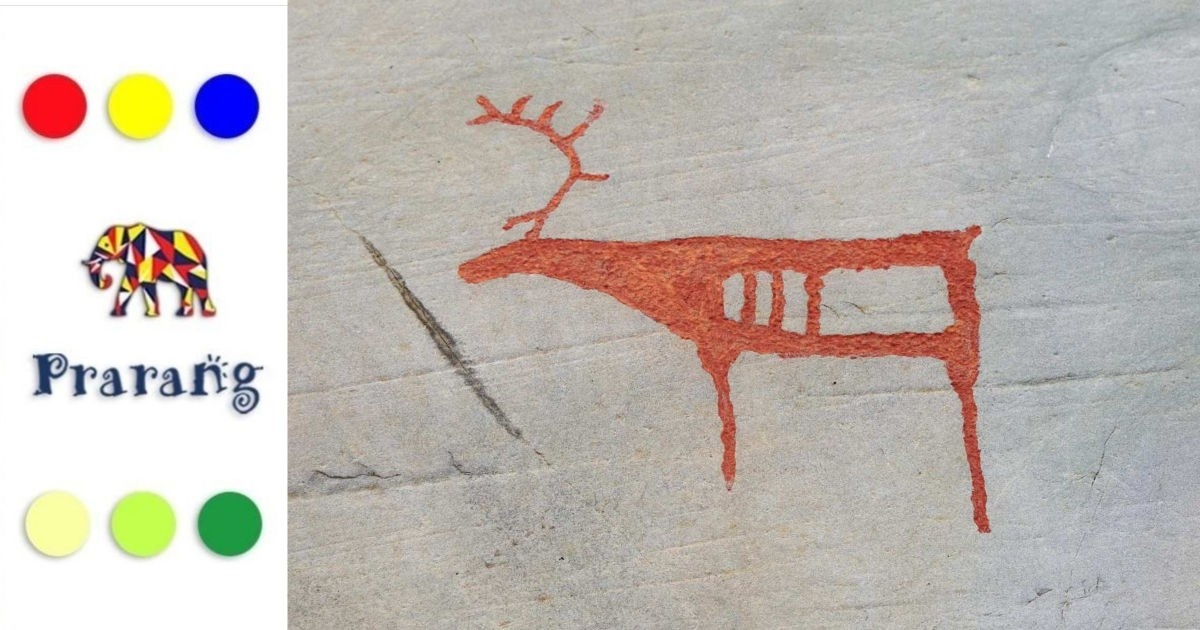

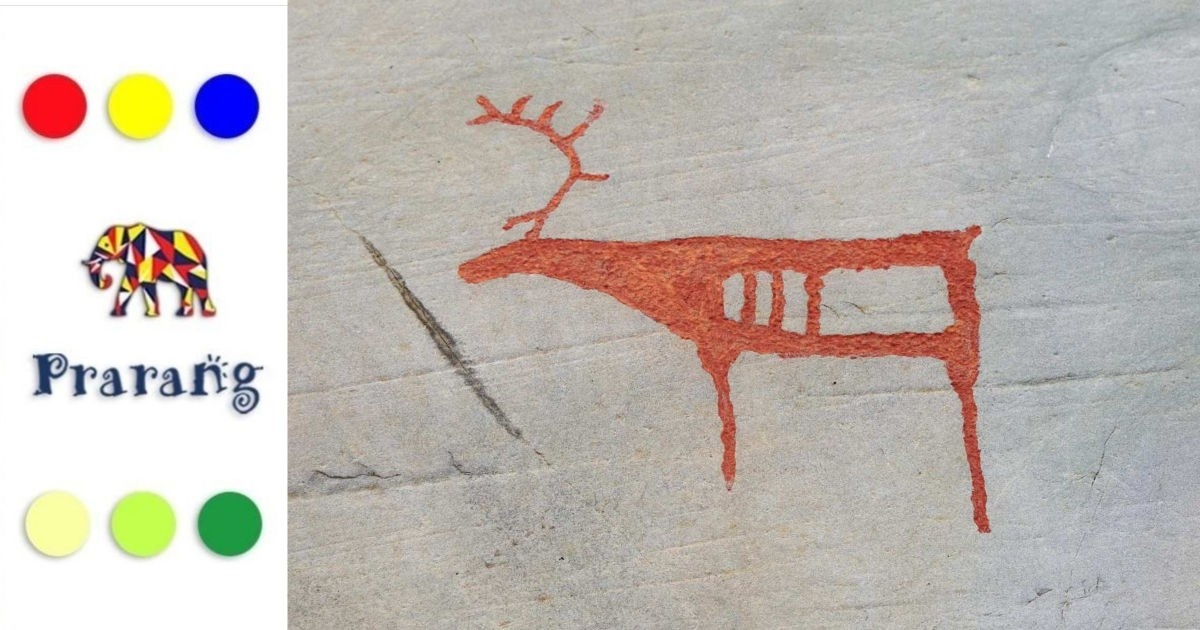

इतिहास के पन्नों में गेरू का स्थान उतना ही प्राचीन है जितनी स्वयं मानव सभ्यता। इसके उपयोग के प्रमाण अफ्रीका की उन सभ्यताओं से मिलते हैं जो लगभग 2,85,000 वर्ष पूर्व अस्तित्व में थीं। अफ्रीका के लोग इसे न केवल सजावटी रंग के रूप में, बल्कि व्यावहारिक कारणों से भी प्रयोग करते थे - यह सूर्य की तीव्र किरणों से त्वचा की रक्षा करता था, और मच्छरों जैसे कीटों से बचाव में मददगार था। यही नहीं, इसे एक “सांस्कृतिक प्रतीक” के रूप में भी देखा गया, क्योंकि वहाँ गेरू का उपयोग अनुष्ठानों और मृत्यु संस्कारों में आम था। भारत में गेरू का ऐतिहासिक महत्व “गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन संस्कृति” (Ochre Coloured Pottery Culture – OCP) से जुड़ा हुआ है, जिसके अवशेष 1951 में मेरठ के हस्तिनापुर और बाद में एटा जिले के अतरंजीखेड़ा में प्राप्त हुए। यह संस्कृति भारत-गंगा के मैदान की कांस्य युगीन सभ्यता से जुड़ी थी, जो 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई। इन खोजों से यह प्रमाणित हुआ कि गेरू केवल एक सौंदर्य तत्व नहीं था, बल्कि यह उस युग की तकनीकी, धार्मिक और सामाजिक संरचना का अभिन्न अंग था। यह वह रंग था जिसने मिट्टी से मनुष्य के सृजन की कहानी को साकार किया।

प्राचीन सभ्यताओं में गेरू के उपयोग के प्रमाण

गेरू का उपयोग केवल एक रंगद्रव्य के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन के रूप में हुआ। प्रागैतिहासिक मानव ने इसे अपने शरीर पर लगाकर न केवल सुरक्षा प्राप्त की, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा। अफ्रीका में लोग शरीर पर गेरू लगाकर स्वयं को प्रकृति से जोड़ने का अनुभव करते थे, जबकि भारत में यह धार्मिक शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक बन गया। पाषाण युग में गेरू से दीवारों और गुफाओं की सजावट की जाती थी, जिनमें हमें आज भी रॉक आर्ट (rock art) के रूप में मानव की प्रारंभिक कलात्मक चेतना झलकती है। कई प्राचीन समाधियों में भी गेरू के अवशेष मिले हैं - जो संकेत देते हैं कि यह पदार्थ मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास और सम्मान का प्रतीक था। हथियारों और औज़ारों पर गेरू का लेप लगाया जाता था ताकि वे मौसम के प्रभाव से सुरक्षित रहें और लंबे समय तक टिके रहें। यह केवल एक उपयोगी पदार्थ नहीं था - यह मानव की उस संवेदनशीलता का प्रतीक था जिसमें उसने अपने पर्यावरण, संस्कृति और अस्तित्व के बीच संबंधों को रंग के माध्यम से व्यक्त किया।

गेरू और संज्ञानात्मक (Cognitive) विकास का संबंध

गेरू मानव मस्तिष्क के विकास की कहानी का एक मूक साक्षी है। पुरातत्वविदों का मानना है कि गेरू का प्रयोग “आधुनिक मानव व्यवहार” (Modern Human Behaviour) का सबसे प्रारंभिक संकेतक है। जब मनुष्य ने गेरू से चित्र बनाए, शरीर को सजाया या मृतकों को रंग में लपेटकर दफनाया, तब उसने यह प्रदर्शित किया कि उसकी सोच केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं रही - वह अब प्रतीक, अर्थ और सौंदर्य को समझने लगा था। यही प्रतीकात्मक सोच (Symbolic Thinking) और रचनात्मक अभिव्यक्ति (Creative Expression) मानव के संज्ञानात्मक विकास के प्रमुख आयाम थे। गेरू ने हमें सिखाया कि कैसे कला, विज्ञान और विश्वास एक ही धरातल पर मिल सकते हैं। यह वह क्षण था जब मानव ने अपने चारों ओर की दुनिया को केवल “देखना” नहीं, बल्कि “समझना” शुरू किया। इस प्रकार गेरू न केवल एक रंग है, बल्कि वह सेतु है जो मानव चेतना को उसके रचनात्मक और बौद्धिक उत्कर्ष से जोड़ता है।

गेरू के वैज्ञानिक और उपयोगी गुण

गेरू की उपयोगिता केवल सांस्कृतिक या ऐतिहासिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें पाए जाने वाले एंटी-बैक्टीरियल (Antibacterial) और यूवी-प्रतिरोधी (UV-Resistant) गुण इसे एक बहुउपयोगी खनिज बनाते हैं। यह त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाने में सहायक है, और इसी कारण प्राचीन काल में इसे शरीर पर प्राकृतिक सनस्क्रीन के रूप में लगाया जाता था। गेरू में आयरन ऑक्साइड (Iron Oxide) की मात्रा अधिक होने के कारण यह रासायनिक रूप से स्थिर और टिकाऊ है - यही वजह है कि हजारों वर्षों पुरानी गुफा चित्रकारी आज भी सुरक्षित है। गेरू का पाउडर एक प्राकृतिक गोंद के रूप में भी काम करता है, जिसे औजारों, हथियारों और निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किया जाता था। आधुनिक काल में भी यह पेंट, मूर्तिकला, सौंदर्य प्रसाधन, और पारंपरिक कला में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार गेरू केवल अतीत की वस्तु नहीं, बल्कि आज के विज्ञान और उद्योग की एक स्थायी प्रेरणा है।

गेरू रंग के बर्तनों की सांस्कृतिक और तकनीकी विशेषताएँ

गेरू रंग के बर्तन (Ochre Coloured Pottery) भारतीय पुरातत्व की एक अनमोल धरोहर हैं। इन बर्तनों में गहरे लाल या गेरू रंग की पृष्ठभूमि पर काले पैटर्न और उकेरे गए डिज़ाइन मिलते हैं, जो कलात्मक दृष्टि से अत्यंत परिष्कृत हैं। यह केवल उपयोगी वस्तुएँ नहीं थीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों का भी प्रतिनिधित्व करती थीं। पुरातत्वविदों के अनुसार, इन बर्तनों का प्रयोग वैदिक अनुष्ठानों और विशेष समारोहों में किया जाता था। बर्तनों पर प्रयुक्त गेरू रंग उन्हें एक “पवित्र पहचान” देता था, जो भारतीय परंपरा में मिट्टी की पवित्रता और जीवन की चक्रवृत्ति से जुड़ा है। इन बर्तनों में प्रयुक्त तकनीक यह भी दर्शाती है कि उस युग का मानव न केवल कलात्मक दृष्टि से विकसित था, बल्कि उसे धातु, तापमान और मिश्रण की वैज्ञानिक समझ भी थी। यह संस्कृति वास्तव में भारत में कला, तकनीक और अध्यात्म के समन्वय की सजीव मिसाल है - जहाँ मिट्टी केवल पदार्थ नहीं, बल्कि सृजन, विज्ञान और विश्वास का प्रतीक बन जाती है।

संदर्भ-

https://bit.ly/3aDAWcK

https://bit.ly/3mSlpM9

https://bit.ly/3aEyhQd

https://bit.ly/3mYCzHI

https://bit.ly/2YO4Wk9

https://bit.ly/3lFo0JY

https://tinyurl.com/3mn92cbn

https://tinyurl.com/3ddj9bzy

A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.