समय - सीमा 289

मानव और उनकी इंद्रियाँ 1064

मानव और उनके आविष्कार 837

भूगोल 267

जीव-जंतु 321

| Post Viewership from Post Date to 07- Jul-2025 (31st) Day | ||||

|---|---|---|---|---|

| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |

| 2393 | 63 | 0 | 2456 | |

| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

आनुवंशिकी एक ऐसा विज्ञान है जो यह स्पष्ट करता है कि हमारे शरीर के लक्षण, व्यवहार और बीमारियाँ किस प्रकार हमारे माता-पिता से हमें प्राप्त होती हैं। यह विज्ञान यह जानने में मदद करता है कि क्यों कुछ विशेषताएँ – जैसे आँखों का रंग, बालों की बनावट या किसी रोग की प्रवृत्ति – पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसी बनी रहती हैं। आज के समय में आनुवंशिकी केवल जैविक जानकारी तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसका उपयोग रोग पहचान, चिकित्सा अनुसंधान और व्यक्तिगत स्वास्थ्य योजनाओं में भी किया जाने लगा है।इस लेख में हम आनुवंशिकता की परिभाषा, जीन और उनकी क्रिया, डीएनए की संरचना, आनुवंशिक बीमारियों के उदाहरण, पर्यावरणीय प्रभाव, परीक्षण की प्रक्रिया और रोगों की रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को सरल भाषा में विस्तार से समझेंगे।

आनुवंशिकता की परिभाषा और इसके सिद्धांत

आनुवंशिकता उस जैविक प्रक्रिया को कहा जाता है, जिसके माध्यम से माता-पिता के लक्षण और गुण अगली पीढ़ियों को स्थानांतरित होते हैं। यह स्थानांतरण एक सुव्यवस्थित ढंग से होता है, जिसमें प्रमुख भूमिका जीन की होती है, जो कोशिकाओं में मौजूद गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ग्रेगर मेंडेल ने 19वीं सदी में मटर के पौधों पर प्रयोग कर आनुवंशिकता के नियमों की नींव रखी, जिनमें प्रमुख हैं प्रभुत्व का सिद्धांत (Law of Dominance), पृथक्करण का सिद्धांत (Law of Segregation), और स्वतंत्र संयोजन का सिद्धांत (Law of Independent Assortment)। इन नियमों ने यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति को दो जीन मिलते हैं – एक माता से और एक पिता से – और ये जीन मिलकर किसी लक्षण की अभिव्यक्ति निर्धारित करते हैं। ये सिद्धांत आज के आधुनिक जेनेटिक रिसर्च, जैसे कि मोलिक्यूलर जेनेटिक्स और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, की नींव बन चुके हैं।

जीन, जीनोटाइप और फेनोटाइप

जीन वह बायोलॉजिकल इकाई है जिसमें किसी विशेष लक्षण के निर्माण की पूरी जानकारी होती है। ये जीन डीएनए की संरचना में विशिष्ट स्थानों पर होते हैं और आवश्यक प्रोटीन बनाने के लिए कोशिकाओं को निर्देश देते हैं। किसी जीव का जीनोटाइप वह विशिष्ट जीन संयोजन होता है जो उसके अंदर छिपे गुणों को दर्शाता है, जबकि उसका फेनोटाइप वे बाहरी लक्षण होते हैं जो दिखाई देते हैं – जैसे त्वचा का रंग, आँखों की बनावट, या व्यवहारिक प्रवृत्तियाँ। एक ही जीनोटाइप के व्यक्ति, यदि अलग-अलग पर्यावरण में पले-बढ़ें, तो उनके फेनोटाइप में भिन्नता आ सकती है। इसीलिए जुड़वा बच्चों के अध्ययन आनुवंशिक और पर्यावरणीय प्रभावों को समझने में उपयोगी माने जाते हैं। जीनोटाइप और फेनोटाइप के बीच यह अंतर हमें यह समझने में मदद करता है कि जीन किस प्रकार व्यवहार और रोग संभावनाओं को प्रभावित करते हैं।

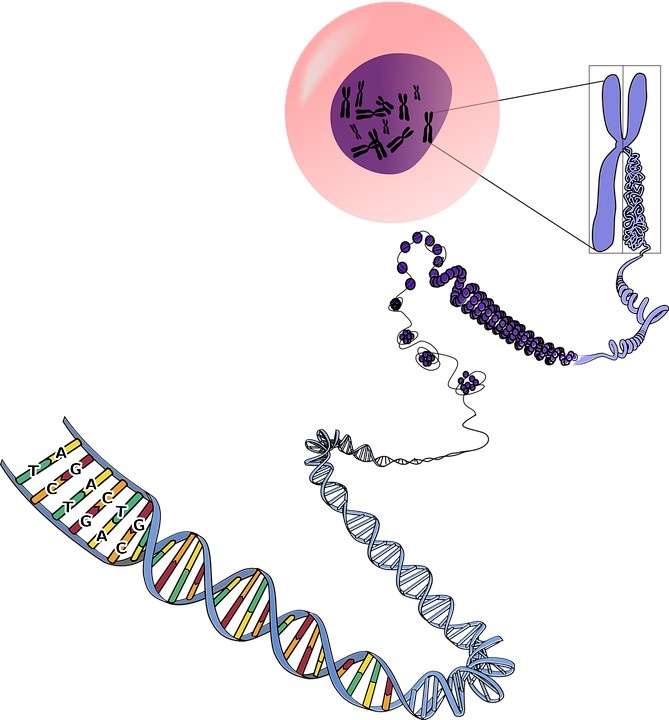

जीनोम और डीएनए की संरचना

जीनोम एक जीव के पूरे आनुवंशिक कोड का संपूर्ण मानचित्र होता है, जिसमें सभी जीन, गैर-कोडिंग अनुक्रम और विनियामक क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। यह कोड डीएनए नामक रसायन से बना होता है जिसकी डबल हेलिक्स संरचना को वॉटसन और क्रिक ने 1953 में प्रतिपादित किया था। डीएनए में चार मुख्य न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं – एडेनिन (A), थायमिन (T), साइटोसिन (C), और गुआनिन (G) – जो विशिष्ट जोड़ों में जुड़ते हैं और एक अद्भुत जटिल संरचना बनाते हैं। मानव जीनोम में लगभग 3 अरब न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और 20,000 से अधिक कार्यात्मक जीन होते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसे विशाल वैश्विक प्रयासों ने डीएनए को पढ़ने, समझने और उस पर कार्य करने के रास्ते खोले हैं, जिससे आज आनुवंशिक चिकित्सा, रोग पूर्वानुमान और बायोटेक्नोलॉजी में क्रांति आ चुकी है।

आनुवंशिक रोगों के प्रकार और उदाहरण

आनुवंशिक रोग तब उत्पन्न होते हैं जब किसी व्यक्ति के जीन में परिवर्तन या उत्परिवर्तन (mutation) हो जाता है। ये रोग मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं – एकल जीन विकार, जैसे थैलेसीमिया या हंटिंगटन रोग; गुणसूत्रीय विकार, जैसे टर्नर सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम; और बहु-कारक रोग, जैसे हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर, जो कई जीनों और पर्यावरणीय प्रभावों के कारण होते हैं। एकल जीन विकार अधिकतर वंशानुगत होते हैं और उनमें रोग का पूर्वानुमान सटीक रूप से लगाया जा सकता है। इन रोगों के अध्ययन से वैज्ञानिकों को यह भी ज्ञात हुआ है कि कौन से जीन किस रोग से संबंधित होते हैं, जिससे जीन थैरेपी और स्टेम सेल अनुसंधान की दिशा में नई संभावनाएँ खुल रही हैं।

पर्यावरणीय कारकों की भूमिका

आनुवंशिकी केवल जीन के आधार पर ही नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रभाव से भी संचालित होती है। यह सिद्धांत एपिजेनेटिक्स के अंतर्गत आता है, जिसमें जीन की अभिव्यक्ति (gene expression) बाहरी कारकों जैसे आहार, तनाव, प्रदूषण, नींद की गुणवत्ता और व्यायाम से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति में मोटापे के लिए जिम्मेदार जीन मौजूद हैं, तो वह व्यक्ति स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर मोटापे से बच सकता है। इसके विपरीत, अस्वस्थ जीवनशैली इस जीन को सक्रिय कर सकती है। गर्भावस्था के दौरान माताओं की जीवनशैली भी शिशु के जीन की अभिव्यक्ति को दीर्घकालिक रूप से प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार, पर्यावरणीय कारकों को नजरअंदाज करना किसी भी आनुवंशिक विश्लेषण को अधूरा बना देता है।

आनुवंशिक रोगों की पहचान और परीक्षण

वर्तमान समय में चिकित्सा विज्ञान ने आनुवंशिक परीक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। अब जन्मपूर्व (prenatal), नवजात (newborn), और वयस्क स्तर पर भी डीएनए परीक्षण किए जा सकते हैं। संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण (Whole Genome Sequencing), नेक्स्ट-जेनेरेशन सीक्वेंसिंग (Next-Generation Sequencing (NGS)), और कैरियर स्क्रीनिंग (Carrier Screening) जैसी तकनीकों ने न केवल दुर्लभ रोगों की पहचान को संभव बनाया है, बल्कि व्यक्ति के जीन प्रोफाइल के आधार पर व्यक्तिगत उपचार योजना (personalized medicine) तैयार करना भी आसान हो गया है। इससे डॉक्टर यह जान सकते हैं कि कौन-सी दवा किस व्यक्ति के लिए उपयुक्त है और किसके लिए नहीं। भविष्य में इन परीक्षणों का उपयोग कैंसर, अल्जाइमर और ऑटोइम्यून रोगों की भविष्यवाणी में भी व्यापक रूप से किया जाएगा।

आनुवंशिक रोगों की रोकथाम

भविष्य में आनुवंशिक रोगों की रोकथाम मुख्यतः समयपूर्व पहचान, जीवनशैली सुधार और जीन-संपादन तकनीकों पर निर्भर करेगी। जीन काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें संभावित माता-पिता को उनके आनुवंशिक जोखिमों की जानकारी दी जाती है, ताकि वे सूचित निर्णय ले सकें। इसके अलावा, प्रीइम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस (Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD)) जैसे उपायों से भ्रूण स्तर पर ही रोगग्रस्त जीन की पहचान कर स्वस्थ भ्रूण का चयन किया जा सकता है। साथ ही, CRISPR-Cas9 तकनीक अब प्रयोगशाला से निकलकर वास्तविक चिकित्सा उपचारों में प्रयुक्त होने लगी है, जिससे आनुवंशिक रोगों को जड़ से समाप्त करने की संभावना बन रही है। यदि वैज्ञानिक, चिकित्सक और समाज मिलकर इन तकनीकों का उचित उपयोग करें, तो आनुवंशिक रोगों का बोझ भविष्य में काफी हद तक कम किया जा सकता है।

A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.