समयसीमा 263

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 998

मानव व उसके आविष्कार 793

भूगोल 237

जीव - जन्तु 292

समयसीमा 263

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 998

मानव व उसके आविष्कार 793

भूगोल 237

जीव - जन्तु 292

मेरठवासियों, क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के ही एक ज़िले बरेली में बने बांस की तीलियाँ आज हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक निर्यात हो रही हैं? और वही पुरानी कहावत – “उल्टे बाँस बरेली को” – अब शिल्प, निर्यात और नवाचार का प्रतीक बन चुकी है। मेरठ जैसे कृषि और कुटीर शिल्प से समृद्ध ज़िले के लिए यह एक प्रेरणा है कि कैसे पारंपरिक संसाधनों—बांस और बेंत—को आज की हरित अर्थव्यवस्था में बदला जा सकता है। जब दुनिया प्लास्टिक के विकल्प ढूंढ रही है, तब बरेली और असम की शिल्पकला ने दिखाया है कि स्थानीय कारीगरी और सरकारी सहयोग के बल पर पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से लाभकारी एक नई हरित क्रांति संभव है। अब ज़रूरत है कि मेरठ भी इस बदलाव का भाग बने—अपने किसानों, शिल्पकारों और पर्यावरण प्रेमियों के साथ मिलकर।

इस लेख में हम सबसे पहले जानेंगे कि बांस से वस्त्र और अन्य उत्पाद कैसे बनाए जाते हैं और इनके पर्यावरणीय लाभ क्या हैं। फिर हम बांस शिल्प से जुड़े पारंपरिक कारीगरों, उनकी तकनीक और जीवन शैली को समझेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश बांस मिशन की सरकारी पहल और बरेली की ‘उल्टे बाँस’ वाली हस्तकला को वैश्विक निर्यात तक ले जाने वाली प्रक्रिया का जायज़ा लेंगे। अंत में, हम बांस से जुड़ी चुनौतियों और धार्मिक-सांस्कृतिक संदर्भों में इसके महत्त्व पर प्रकाश डालेंगे।

बांस से निर्मित वस्तुओं के पर्यावरणीय लाभ और तकनीकी प्रक्रिया

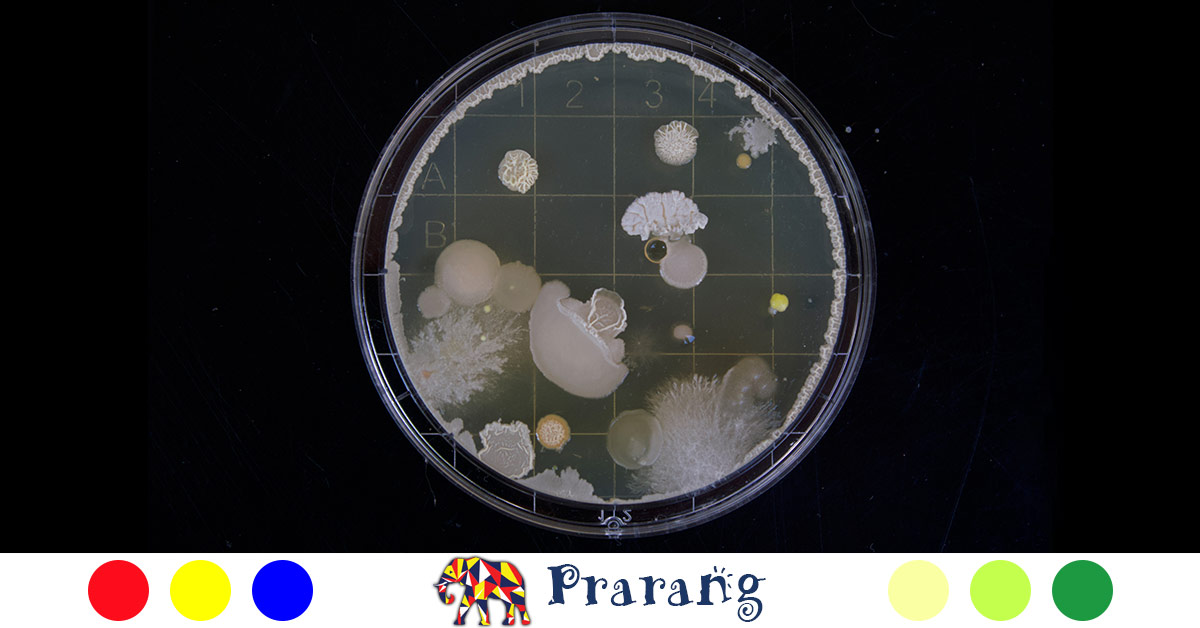

बांस को पर्यावरण के लिए 'ग्रीन गोल्ड' माना जाता है, क्योंकि यह धरती पर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है और बिना रसायनों के उगाया जा सकता है। इसकी खेती न केवल ज़मीन की उर्वरता बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि यह वातावरण से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित भी करता है। बांस के कपड़ों का निर्माण दो मुख्य तकनीकों से होता है: यांत्रिक और रासायनिक। यांत्रिक प्रक्रिया से निकाले गए बांस रेशों में एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, UV सुरक्षा और मौसम-आधारित तापमान नियंत्रण जैसे गुण होते हैं। लेकिन इस विधि की लागत अधिक होने के कारण, अधिकतर उत्पाद विस्कोस रेयान से बनाए जाते हैं, जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है।

हालांकि विस्कोस रेयान में मूल बांस रेशों की जैविक विशेषताएँ समाप्त हो जाती हैं, फिर भी इसे कपड़ा उद्योग में व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है। इसके अलावा, लकड़ी की जगह बांस से बने कागज़, टिशू, टॉयलेट पेपर, कप आदि पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ विकल्प साबित हो रहे हैं। बांस से बने ये उत्पाद न केवल कम ऊर्जा और जल उपयोग करते हैं, बल्कि प्लास्टिक और लकड़ी के विकल्प के रूप में हमारी पारिस्थितिकी को पुनर्जीवित कर सकते हैं।

बांस के उत्पादों से जुड़ी पारंपरिक शिल्पकला और कारीगरों का जीवन

बांस शिल्प भारत की परंपरा में गहराई से जुड़ा हुआ है। बरेली, असम और पूर्वोत्तर भारत में बांस और बेंत से टोकरियाँ, फर्नीचर, खिलौने, छाता हैंडल, जापी और अन्य सजावटी व उपयोगी वस्तुएँ सदियों से बनती आ रही हैं। यह केवल एक कला नहीं बल्कि जीवनशैली है, जिससे हजारों कारीगरों की आजीविका जुड़ी हुई है। बांस शिल्प में महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाएँ विशिष्ट होती हैं – पुरुष प्रायः भारी और ढाँचे वाले कार्य करते हैं, जबकि महिलाएँ बुनाई और सजावटी हिस्से को सँवारती हैं।

इन शिल्पों में क्षेत्रीय विविधता भी साफ़ दिखाई देती है – जैसे सिल्चर टोकरी की वर्गाकार बनावट, बोडो टोकरी की साँचे वाली गर्दन, और असम की रंगीन जापी, जो आज भी सांस्कृतिक आयोजनों में प्रयुक्त होती हैं। इस शिल्प की विशेष बात यह है कि यह खेती से अवकाश के समय में कुटीर उद्योग का स्वरूप ले लेता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अंशकालिक लेकिन सतत रोजगार मिलता है। कारीगर अपनी पीढ़ियों से इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन तकनीकी सहयोग और बाज़ार की पहुँच अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।

उत्तर प्रदेश बांस मिशन और सरकारी सब्सिडी योजनाएँ

बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने “उत्तर प्रदेश बांस मिशन” की शुरुआत की है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य किसानों को बांस की खेती के लिए प्रशिक्षित करना और सब्सिडी के ज़रिए प्रोत्साहन देना है। मिशन के अंतर्गत पंजीकृत किसानों को बांस के रोपण, रखरखाव और विपणन के लिए आर्थिक सहायता किश्तों में दी जाती है। इसके साथ ही, किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन और विपणन चैनलों से जोड़ने की योजना भी बनाई गई है।

सरकार की यह पहल केवल आय-वृद्धि का साधन नहीं, बल्कि वनों की कटाई, मिट्टी के क्षरण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की दिशा में एक सार्थक कदम है। बांस एक नवीकरणीय संसाधन है, जिसकी हर कटाई के बाद पुनरुत्पत्ति होती है। इसीलिए, मिशन के तहत अधिकतम भूमि पर बांस उत्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है। अगर मेरठ के किसान इस योजना से जुड़ें, तो उन्हें पारंपरिक खेती की सीमाओं से आगे निकलकर एक स्थायी और लाभकारी विकल्प मिल सकता है।

बांस उत्पादन की चुनौतियाँ: संरचना, कीट और आर्द्रता

बांस की खेती और उससे जुड़े उत्पादों की दुनिया में कुछ खास चुनौतियाँ भी हैं, जिन्हें समझना ज़रूरी है। सबसे पहली चुनौती है – बांस का प्राकृतिक और असंगत आकार। बांस के डंठल अक्सर विभिन्न आकारों और मोटाई के होते हैं, जिससे सटीक माप वाले निर्माण कार्यों में कठिनाई आती है। दूसरी बड़ी चुनौती है – कीट और कवक। बांस को दीमक, कीड़े और फफूंद से बचाने के लिए विशेष संरक्षण विधियों की आवश्यकता होती है, खासकर तब जब वह नम क्षेत्रों में उगाया जाए।

तीसरी चुनौती है – बांस की अत्यधिक आर्द्रता संवेदनशीलता। यदि बांस को समय पर सुखाया या संरक्षित न किया जाए, तो वह सड़ने लगता है और दीर्घकालिक उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। इन सभी समस्याओं का समाधान आधुनिक तकनीकी हस्तक्षेप, प्रशिक्षण, और जैविक उपचार विधियों के माध्यम से संभव है। मेरठ जैसे क्षेत्रों में अगर कृषि विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान इस ओर ध्यान दें, तो स्थानीय कारीगरों और किसानों को बड़ी मदद मिल सकती है।

बरेली की बांस कारीगरी: 'उल्टे बाँस' की कहावत से वैश्विक निर्यात तक

“उल्टे बाँस बरेली को” – यह कहावत आज बरेली की बांस हस्तकला की विडंबनात्मक सच्चाई को उजागर करती है। कभी जहाँ स्थानीय बांस की प्रचुरता थी, वहीं अब बांस के कच्चे माल के लिए असम और पूर्वोत्तर से आयात करना पड़ रहा है। इसके पीछे बांस का अत्यधिक दोहन और नियोजित पुनरुत्पादन की कमी है। लेकिन सकारात्मक पहलू यह है कि बरेली की बांस कारीगरी आज वैश्विक पहचान बना रही है – पतंग की तीलियाँ, फोल्डिंग पलंग, सजावटी टोकरियाँ, और रंगीन जापी जैसी वस्तुएँ विदेशों तक निर्यात की जा रही हैं।

बरेली में वन विभाग द्वारा बांस से बने ट्री गार्ड का प्रयोग इस बात का संकेत है कि शहर शिल्प, संरक्षण और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। यह पहल मेरठ जैसे शहरों को भी प्रेरणा दे सकती है, जहाँ कुटीर उद्योग और हरित पहल का समागम संभावनाओं से भरा है। अगर स्थानीय सरकार और समुदाय साथ आएँ, तो यह परंपरा आधुनिक बाज़ार में टिकाऊ भविष्य का रास्ता बन सकती है।

संदर्भ-

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Total Viewership — This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

D. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.