समयसीमा 264

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1002

मानव व उसके आविष्कार 800

भूगोल 239

जीव - जन्तु 294

समयसीमा 264

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1002

मानव व उसके आविष्कार 800

भूगोल 239

जीव - जन्तु 294

मेरठवासियों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस धरती पर आज हमारा शहर खड़ा है, वही धरती कभी हजारों साल पहले इंसानी जीवन की पहली आहटों की गवाह रही है? लाठी चलाने की परंपरा, क्रांतिकारी इतिहास और सांस्कृतिक गौरव से भरे हमारे मेरठ की पहचान भले ही आधुनिक समय में बनी हो, लेकिन जिस भारतीय उपमहाद्वीप का यह हिस्सा है, वहाँ मानव जीवन की शुरुआत बहुत प्राचीन काल में हुई थी। भारत के प्रागैतिहासिक काल की चर्चा करते समय एक बेहद महत्वपूर्ण स्थल का ज़िक्र ज़रूर होता है, प्रयागराज ज़िले की बेलन नदी घाटी में स्थित "चोपानी मंडो"। यह स्थल न केवल मानव सभ्यता की प्रारंभिक छाप को दर्शाता है, बल्कि उस समय के जीवन, उपकरणों, धार्मिक आस्थाओं और मृतकों के प्रति दृष्टिकोण का भी दस्तावेज़ है।

इस लेख में हम जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में मानव कैसे अफ़्रीका से भारत पहुँचा और ऊपरी पुरापाषाण काल में उसकी जीवनशैली कैसी थी। फिर, हम चोपानी मंडो जैसे स्थल का अध्ययन करेंगे, जो उस दौर की मानव बस्ती और तकनीकी विकास का प्रमाण है। तीसरे भाग में, हम देखेंगे कि कैसे उस समय के मानव समुदाय ने जंगली चावल और अन्य खाद्य स्रोतों को संग्रह करना शुरू किया, जो कृषि की दिशा में एक बड़ा कदम था। अंत में, हम उन दफ़नाने की प्रथाओं और धार्मिक प्रतीकों पर चर्चा करेंगे जो यह दर्शाते हैं कि उस समय के लोग मृत्यु और पुनर्जन्म को किस नज़रिए से देखते थे।

भारत में प्रागैतिहासिक मानव उपनिवेशन का परिचय

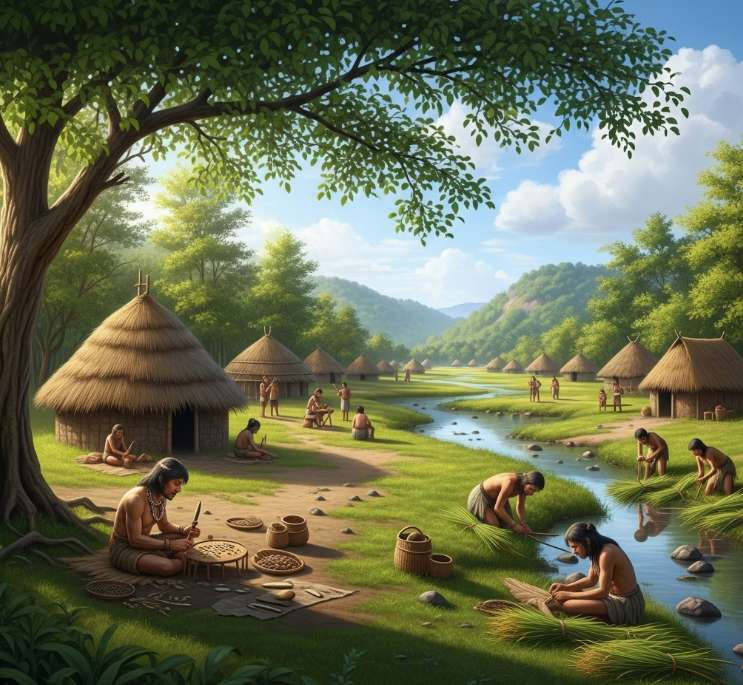

आज से लगभग 60,000 से 80,000 साल पहले, होमो सैपियन्स (homo sapiens), यानी आधुनिक मानव, अफ़्रीका से निकलकर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में फैलने लगे। इनमें से कुछ समूह फ़ारस की खाड़ी और उत्तर भारतीय महासागर के गर्म तटीय इलाकों के रास्ते भारतीय उपमहाद्वीप पहुँचे। माना जाता है कि लगभग 55,000 साल पहले, इनका बसना भारत में सुनिश्चित हो चुका था। यह स्पष्ट है कि शुरुआती मानव समुद्रतटों, नदियों और उपजाऊ मैदानों की खोज में थे। वे शिकार, मछली पकड़ने और जंगली फलों पर निर्भर थे। समय के साथ, इन समुदायों ने अपने आसपास की भौगोलिक परिस्थितियों को समझकर औज़ार और उपकरण तैयार करने शुरू कर दिए, यही वह बिंदु था जहाँ से मानव की रचनात्मकता का आरंभ हुआ।

भारत में ऊपरी पुरापाषाण काल और औजार निर्माण की तकनीकें

ऊपरी पुरापाषाण काल (Upper Paleolithic Age) लगभग 50,000 वर्ष पूर्व का वह दौर था जब होमो सैपियन्स सैपियन्स (homo sapiens sapiens) न केवल भारत में स्थापित हो चुके थे, बल्कि उन्होंने उन्नत उपकरण निर्माण की शुरुआत भी कर दी थी। इस काल के सबसे विशिष्ट उपकरणों में ब्लेड (blade), ब्यूरिन (burin), स्क्रेपर्स (scrapers), पॉइंट्स (points) आदि शामिल हैं, जो हड्डी, लकड़ी और पत्थर की सहायता से बनाए जाते थे। भारत में इस तकनीक के प्रमाण रल्लकलावा और गुंजुना घाटियों, बिहार के पैसरा, सिंध की रोहरी पहाड़ियों, मध्य प्रदेश के बागोर, और विशेषकर बेलन नदी घाटी के चोपानी मंडो से प्राप्त हुए हैं। इन उपकरणों का प्रयोग केवल शिकार तक सीमित नहीं था। लोग अब मछली पकड़ने, चमड़ी निकालने, कंद-मूल खोदने और चमड़े की वस्तुएँ बनाने के लिए अलग-अलग उपकरणों का उपयोग करने लगे थे। जैसे-जैसे इन उपकरणों में विविधता आई, मानव समाज में पेशागत और पारिवारिक संरचनाओं की नींव पड़ने लगी, यह मानव विकास की दृष्टि से एक क्रांतिकारी चरण था।

चोपानी मंडो में मानव जीवन के प्रमाण और अनाज संग्रह की शुरुआत

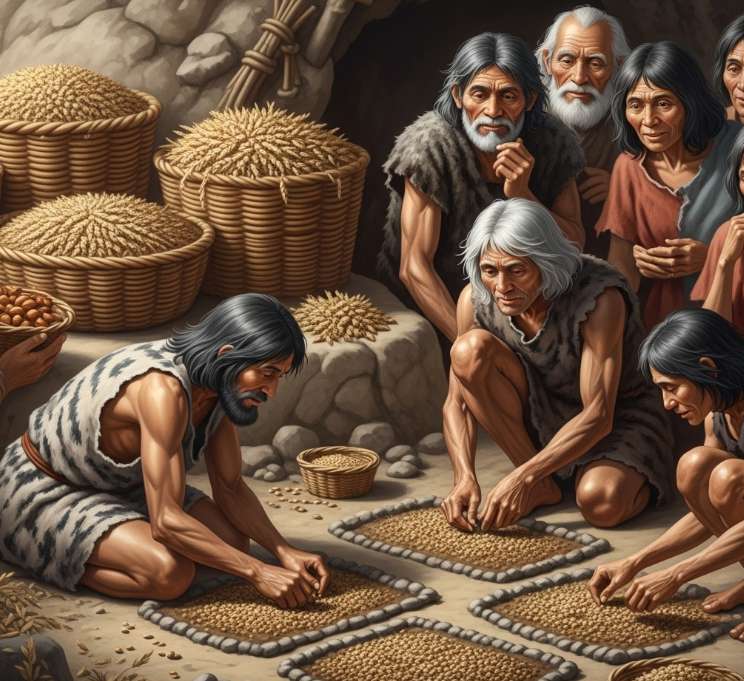

चोपानी मंडो, जो कि प्रयागराज ज़िले की बेलन घाटी में स्थित है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। यहाँ खुदाई में जो साक्ष्य सामने आए हैं, वे हमें एपि-पालेओलिथिक (Epi-Paleolithic) काल से लेकर प्रोटो-नीलिथिक (Proto-Neolithic) काल तक का एक सांस्कृतिक अनुक्रम प्रदान करते हैं। यहाँ मिले साक्ष्य इस बात का प्रमाण हैं कि लगभग 9,000 ईसा पूर्व में मनुष्य केवल शिकारी या खाद्य संग्राहक नहीं रह गया था, वह धीरे-धीरे खेती की दिशा में बढ़ रहा था। चावल और चावल की भूसी जैसे अवशेष यह दिखाते हैं कि उस समय जंगली चावल एकत्र किया जा रहा था, जिसे बाद में उगाने की कोशिशें शुरू हुईं। यह परिवर्तन, संग्रहण से उत्पादन की ओर, मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ माना जाता है। अब भोजन की अनिश्चितता कम हो रही थी, समाजिक संरचनाएँ मज़बूत होने लगी थीं, और स्थायी बस्तियों की ओर रुझान बन रहा था।

दफ़नाने की प्रथाएँ और धार्मिक विश्वास

प्रागैतिहासिक युग के लोगों की सोच केवल भौतिक जीवित रहने तक सीमित नहीं थी, वे मृत्यु के बाद के जीवन को भी समझने और सम्मान देने की कोशिश कर रहे थे। इस बात के प्रमाण हमें बघई खो़र और लेखहिया जैसे स्थलों से मिलते हैं, जहाँ मानव कंकालों को पूर्वनियत दिशा में विशेष ढंग से दफ़नाया गया है। बघई खो़र में पाए गए युवती के कंकाल को 30 सेंटीमीटर (cm) गहराई में, पश्चिम-पूर्व दिशा में दफ़नाया गया था, जो संभवतः सूर्य की यात्रा से जुड़ा हुआ एक प्रतीकात्मक भाव हो सकता है। वहीं लेखहिया में पाए गए 17 कंकाल इस बात का संकेत हैं कि यहाँ दफ़नाने की व्यवस्थित प्रथा विकसित हो चुकी थी। इन कब्रों में मिले शंख, जानवरों की हड्डियाँ, सींग, हड्डी के औज़ार और कछुए की खाल यह दर्शाते हैं कि उस समय के लोगों में यह विश्वास था कि मृतक को अगले जीवन के लिए संसाधनों की आवश्यकता होगी। यह धारणा उनके आध्यात्मिक बोध और पुनर्जन्म में आस्था को दिखाती है।

संदर्भ-

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Total Viewership — This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

D. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.