समयसीमा 272

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1015

मानव व उसके आविष्कार 803

भूगोल 242

जीव - जन्तु 298

समयसीमा 272

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1015

मानव व उसके आविष्कार 803

भूगोल 242

जीव - जन्तु 298

मेरठवासियो, भले ही हमारा शहर बौद्ध धर्म के प्रत्यक्ष केंद्रों में न रहा हो, लेकिन यह जानना रोचक है कि कभी ईरान की धरती पर भी यह धर्म अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ें जमा चुका था। कल्पना कीजिए, हज़ारों साल पहले, रेशम मार्ग पर चलने वाले व्यापारी, दूर-दराज़ से आने वाले भारतीय भिक्षु और ईरानी राजकुमार, सब एक ही सांस्कृतिक मिलन-बिंदु पर इकट्ठा होते थे। यहाँ केवल वस्तुओं का आदान-प्रदान नहीं होता था, बल्कि विचारों, विश्वासों और आध्यात्मिक परंपराओं का भी प्रवाह चलता था। इसी प्रवाह ने ईरान में बौद्ध धर्म के बीज बोए, जो एकेमेनिड काल (Achaemenid Period) से अंकुरित होकर कई शताब्दियों तक फला-फूला। फिर इस्लाम के आगमन के साथ यह धारा धीरे-धीरे विलुप्त हो गई, लेकिन इसकी छाप इतिहास, कला और स्थापत्य में अमिट रूप से दर्ज हो गई। आज जब हम उस दौर को देखते हैं, तो यह केवल धर्म की कहानी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संवाद और मानवीय जुड़ाव का अद्भुत उदाहरण है।

इस लेख में हम छह अहम पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले, एकेमेनिड राजवंश के दौर से बौद्ध धर्म की शुरुआत और उसके प्रसार की कहानी समझेंगे। इसके बाद, फारसी साम्राज्य और मध्य एशिया में इसके विस्तार की यात्रा पर नजर डालेंगे। तीसरे पहलू में, ईरान और पार्थिया के विद्वानों व राजकुमारों के अनोखे योगदान को जानेंगे। चौथे हिस्से में, मंगोल शासकों द्वारा दिए गए संरक्षण पर चर्चा होगी। पाँचवां पहलू इस्लाम के आगमन के बाद बौद्ध धर्म के धीरे-धीरे हुए पतन से जुड़ा होगा। अंत में, हम उन बचे हुए बौद्ध स्थलों के आज के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व पर विचार करेंगे।

ईरान में बौद्ध धर्म का प्रारंभ और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

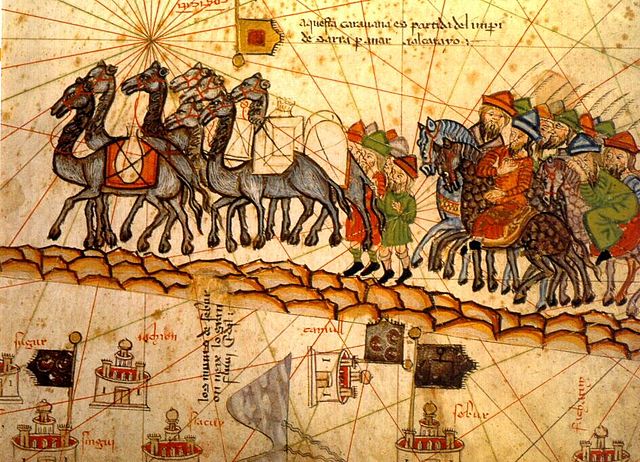

ईरान में बौद्ध धर्म का आरंभ एकेमेनिड राजवंश (550–330 ई.पू.) के समय से माना जाता है। यह वह दौर था जब भारत और फारस के बीच न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध भी फल-फूल रहे थे। एकेमेनिड साम्राज्य का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं तक पहुँचता था, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार मार्ग, विशेषकर रेशम मार्ग, सक्रिय रूप से उपयोग में आने लगे। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल (3री सदी ई.पू.) में इन संपर्कों को एक नया आयाम मिला। अशोक ने अपने धर्म-दूतों को पश्चिमी क्षेत्रों तक भेजा, जिनका उद्देश्य बौद्ध शिक्षाओं का प्रचार और नैतिक मूल्यों का प्रसार था। अशोक के शिलालेखों में पार्थिया, खुरासान और बल्ख जैसे स्थानों का उल्लेख मिलता है, जो यह दर्शाता है कि उस समय बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत से बहुत दूर तक फैल चुका था। शुरुआती दौर में यह प्रभाव मुख्य रूप से व्यापारिक नगरों और कारवां मार्गों के पास बसने वाले समुदायों में देखा गया, जहाँ व्यापारी, भिक्षु और स्थानीय लोग एक-दूसरे से धार्मिक और सांस्कृतिक विचार साझा करते थे। इस प्रकार, ईरान बौद्ध और फारसी सभ्यताओं के बीच एक जीवंत सांस्कृतिक पुल बन गया।

फारसी साम्राज्य और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का विकास

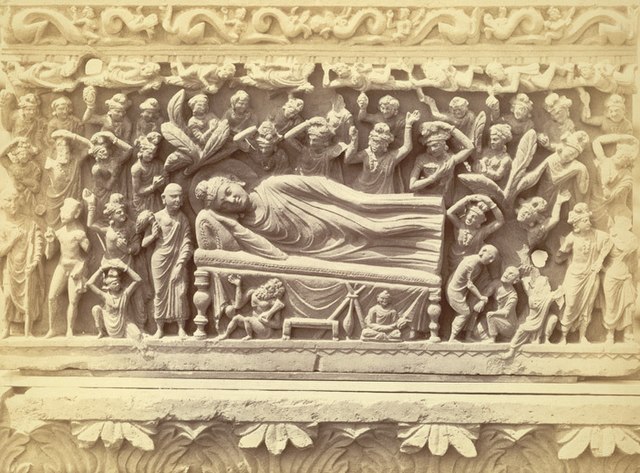

जैसे-जैसे समय बीतता गया, बौद्ध धर्म मध्य एशिया के प्रमुख शहरी केंद्रों में गहराई से स्थापित होता चला गया। बल्ख, खुरासान, बुखारा और समरकंद जैसे शहर बौद्ध शिक्षा, शास्त्र अध्ययन और कलात्मक नवाचार के महत्वपूर्ण केंद्र बने। यहाँ भव्य विहारों, विशाल स्तूपों और शिल्पकला से सुसज्जित मठों का निर्माण हुआ, जिनमें दूर-दूर से भिक्षु अध्ययन और साधना के लिए आते थे। गंधार शैली की बौद्ध मूर्तियों में फारसी स्थापत्य और ग्रीको-बैक्ट्रियन (Greco-Bactrian) कलात्मक प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, जिससे एक अनूठा सांस्कृतिक मिश्रण पैदा हुआ। बौद्ध धर्म का यह स्वरूप स्थानीय समाज में इस तरह से रच-बस गया कि यह केवल धार्मिक परंपरा न रहकर, कला, साहित्य और शिक्षा का भी प्रमुख अंग बन गया। यहाँ तक कि 19वीं सदी में भी कुछ स्थानों पर बौद्ध प्रतीक और स्थापत्य अवशेष पाए जाते थे, जो इसकी दीर्घकालिक उपस्थिति का प्रमाण देते हैं।

ईरानी और पार्थियन विद्वानों व राजकुमारों की भूमिका

पार्थियन शासनकाल में बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में ईरानी विद्वानों और राजकुमारों की भूमिका बेहद अहम रही। सबसे प्रमुख नाम अन शिगाओ (An Shigao) का है, जो एक पार्थियन राजकुमार और बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने 2री सदी ईस्वी में चीन की यात्रा की और वहाँ बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करना शुरू किया। उनके अनुवाद कार्य ने महायान और हीनयान दोनों परंपराओं के ग्रंथों को चीन में लोकप्रिय बनाने में अहम योगदान दिया। इसी तरह अन हुवन (An Xuan) और अन्य पार्थियन मिशनरियों (Missionaries) ने भी चीन और मध्य एशिया में बौद्ध विचारधारा को फैलाने का कार्य किया। इन विद्वानों की खासियत यह थी कि उन्होंने केवल शाब्दिक अनुवाद ही नहीं किया, बल्कि बौद्ध दर्शन को स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भों के अनुरूप ढालकर प्रस्तुत किया, जिससे यह आम जनता के लिए अधिक सुलभ हो सका। उनके प्रयासों ने ईरान को बौद्ध धर्म के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क (network) में एक महत्वपूर्ण बौद्धिक केंद्र के रूप में स्थापित किया।

मंगोल शासकों का योगदान

13वीं और 14वीं सदी में, जब मंगोल साम्राज्य ने ईरान और उसके आस-पास के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया, बौद्ध धर्म को एक बार फिर संरक्षण मिला। अबाका खान और अर्गन खान जैसे शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान में सक्रिय योगदान दिया। उन्होंने न केवल बौद्ध भिक्षुओं को आर्थिक सहायता प्रदान की, बल्कि मंदिरों, मठों और शिक्षण केंद्रों के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया। इस अवधि में कला और साहित्य का पुनर्जागरण हुआ, बौद्ध चित्रकला, हस्तलिखित ग्रंथ और मूर्तिकला में नये प्रयोग हुए। मंगोल शासकों ने चीन, मंगोलिया और भारत के बौद्ध क्षेत्रों के साथ कूटनीतिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत किए, जिससे विचारों और कला का आदान-प्रदान तेज़ हुआ। हालांकि, यह पुनर्जागरण लंबे समय तक नहीं टिक सका, क्योंकि मंगोल साम्राज्य के विघटन और राजनीतिक अस्थिरता ने बौद्ध संस्थानों को कमजोर कर दिया।

इस्लाम के आगमन के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव और पतन

7वीं सदी में इस्लाम के आगमन ने ईरान के धार्मिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। इस समय तक सासानिद साम्राज्य में पारसी धर्म (ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म - Zoroastrianism) राजकीय धर्म था, लेकिन इस्लामी शासन स्थापित होने के बाद बौद्ध धर्म और अन्य प्राचीन परंपराओं के लिए जगह और भी सीमित हो गई। कुछ हद तक बौद्ध विचारधारा का प्रभाव मैनिकिइज्म (Manicheism) और अन्य स्थानीय पंथों पर देखा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण खत्म होने और सैन्य दबाव बढ़ने के कारण बौद्ध संस्थान धीरे-धीरे समाप्त होने लगे। श्वेत हूणों और बाद के आक्रमणों ने कई प्रमुख विहारों, स्तूपों और कलाकृतियों को नष्ट कर दिया। बचे हुए भिक्षु या तो पलायन कर भारत, तिब्बत या चीन चले गए, या फिर स्थानीय समाज में घुल-मिल गए। धीरे-धीरे ईरान की मिट्टी से बौद्ध धर्म लगभग पूरी तरह विलुप्त हो गया, और यह केवल ऐतिहासिक स्मृतियों और पुरातात्विक अवशेषों में ही रह गया।

बौद्ध स्थलों के अवशेष और वर्तमान महत्व

आज भी अफगानिस्तान के बामियान, हड्डा और मध्य एशिया के कई हिस्सों में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण अवशेष मौजूद हैं, जो उस सुनहरे युग की गवाही देते हैं। बामियान की विशाल बुद्ध प्रतिमाएँ, जो 2001 में तालिबान द्वारा नष्ट की गईं, कभी इस पूरे क्षेत्र में बौद्ध धर्म की शक्ति और वैभव का प्रतीक थीं। हड्डा के विहारों में मिली मूर्तियाँ और गुफा चित्रकला आज भी बौद्ध कला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। मध्य एशिया में पाए जाने वाले कई स्तूप और विहार अवशेष इस बात का प्रमाण हैं कि बौद्ध धर्म ने यहाँ की सांस्कृतिक धारा को गहराई से प्रभावित किया था। आज इन स्थलों का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व है। इनसे न केवल पुरातत्वविदों को बौद्ध इतिहास की कड़ियाँ जोड़ने में मदद मिलती है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को भी यह याद दिलाते हैं कि ईरान और उसके पड़ोसी क्षेत्र एशियाई बौद्ध धरोहर के अभिन्न अंग रहे हैं।

संदर्भ-

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.