समयसीमा 274

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1021

मानव व उसके आविष्कार 807

भूगोल 246

जीव - जन्तु 300

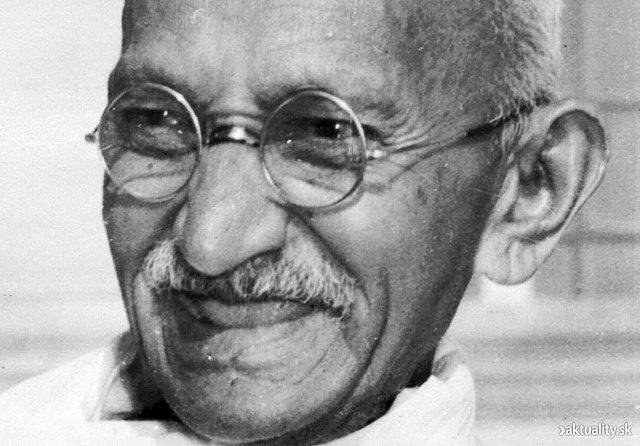

मेरठवासियों, जब हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, तो यह केवल इतिहास को स्मरण करने का दिन नहीं होता - यह एक आत्ममंथन का अवसर भी होता है। यह दिन हमें यह सोचने को प्रेरित करता है कि बापू ने जिस "स्वतंत्रता" की कल्पना की थी, वह सिर्फ़ अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति नहीं थी। गांधीजी के लिए आज़ादी एक जीवंत और गहरी अवधारणा थी - जिसमें हर व्यक्ति की गरिमा, हर समाज की समरसता, आत्मनिर्भरता की भावना और नैतिक बल का संचार शामिल था। आज जब मेरठ जैसे जागरूक शहर के नागरिकों के पास सोचने, कहने और करने की आज़ादी है, तब यह ज़रूरी हो जाता है कि हम खुद से पूछें - क्या यह स्वतंत्रता हर गली, हर मोहल्ले, हर मजदूर, हर महिला, हर युवा तक पहुँची है? गांधीजी के नज़रिए से स्वतंत्रता का सही अर्थ तभी पूरा होता है जब समाज के अंतिम व्यक्ति को भी बराबरी, सम्मान और आत्मविश्वास से जीने का हक़ मिले। इसलिए आज के दिन, आइए हम गांधीजी के व्यापक दृष्टिकोण से स्वतंत्रता को समझें और यह संकल्प लें कि मेरठ का हर नागरिक इस आज़ादी को वास्तव में महसूस कर सके - बिना भय, भेदभाव और बाधा के।

आज के लेख में हम गांधीजी के विचारों के आलोक में यह समझने की कोशिश करेंगे कि स्वतंत्रता केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि व्यक्ति और समाज की आंतरिक मुक्ति है। सबसे पहले हम जानेंगे कि गांधीजी के लिए स्वतंत्रता का क्या अर्थ था और उन्होंने इसे कितनी व्यापक दृष्टि से परिभाषित किया। इसके बाद, हम देखेंगे कि उनके स्वराज की कल्पना सामाजिक न्याय और समानता पर क्यों आधारित थी। फिर हम यह जानेंगे कि गांधीजी के लिए आत्मनिर्भरता और खादी का आंदोलन स्वतंत्रता का आर्थिक आधार क्यों था। अंत में, हम इस बात पर विचार करेंगे कि उनके द्वारा प्रतिपादित अहिंसा और नैतिक शक्ति के सिद्धांत आज के समय में भी कितने प्रासंगिक हैं।

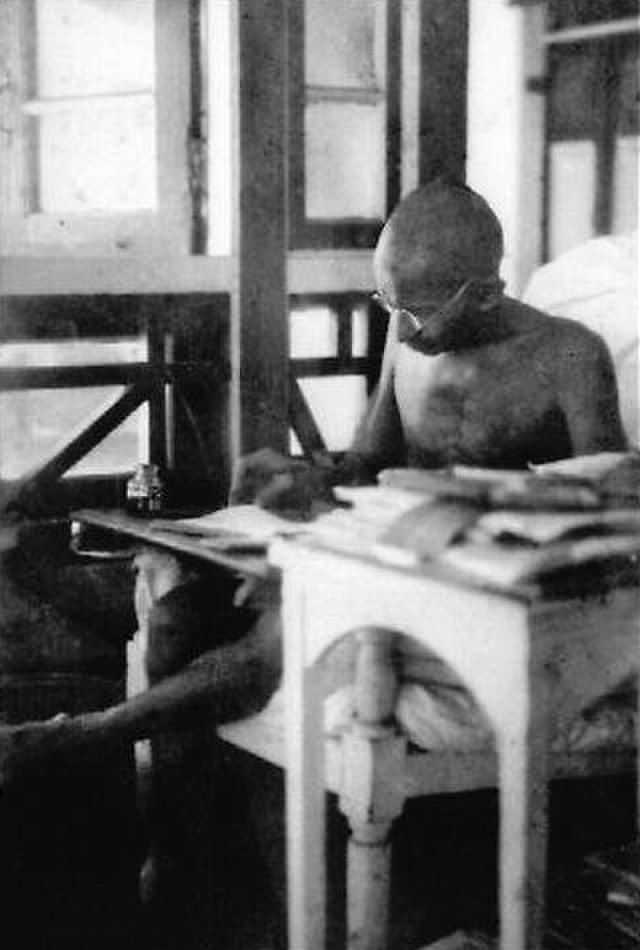

गांधीजी के दृष्टिकोण से स्वतंत्रता की व्यापक परिभाषा

गांधीजी के लिए स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्ण मुक्ति थी - ऐसी स्थिति जिसमें न केवल कोई शासन बंधन न हो, बल्कि आंतरिक भय, सामाजिक दबाव और नैतिक कमजोरी से भी मुक्ति हो। उन्होंने आज़ादी को ऐसी अवस्था के रूप में देखा जिसमें हर व्यक्ति निडर होकर सोच सके, बोल सके और अपने विचारों को समाज के सामने रखने में खुद को सक्षम महसूस करे। उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ ब्रिटिश शासन (British Rule) से मुक्ति नहीं था, बल्कि उससे भी अधिक गहराई से जुड़ी हुई यह भावना थी कि एक सामान्य नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग या वर्ग का हो - वह सम्मान के साथ जीवन जी सके। गांधीजी बार-बार इस बात पर ज़ोर देते थे कि जब तक भारत का सबसे ग़रीब नागरिक भी खुद को गरिमामय समझ कर जी नहीं सकता, तब तक देश स्वतंत्र नहीं हो सकता। उनके विचारों में सच्ची आज़ादी का मापदंड यही था - विचारों की आज़ादी, भय-मुक्त जीवन, और समाज में आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार। इसीलिए उनके स्वतंत्रता दर्शन में नैतिक साहस, सामाजिक समरसता और आत्म-संयम अनिवार्य रूप से जुड़ते थे।

सामाजिक न्याय और समानता: गांधीजी के स्वराज का आधार

गांधीजी का स्वराज केवल सत्ता परिवर्तन का विचार नहीं था - वह एक संपूर्ण सामाजिक आंदोलन था, जिसकी जड़ें समानता, न्याय और करुणा में थीं। उन्होंने स्पष्ट किया था कि यदि किसी समाज में एक वर्ग को शिक्षा, संसाधन या सम्मान से वंचित किया जाता है, तो वह समाज स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। विशेष रूप से उन्होंने महिलाओं की स्थिति पर बल दिया - जहाँ एक महिला तभी स्वतंत्र कहलाएगी जब वह शिक्षा प्राप्त कर सके, रोजगार में समान वेतन पाए और सामाजिक मंचों पर खुलकर अपनी बात रख सके। इसी प्रकार, समाज के उस वर्ग के लिए, जिसे हम दलित या 'अस्पृश्य' कहते थे, गांधीजी की लड़ाई केवल अधिकारों की नहीं, बल्कि गरिमा और स्वीकृति की भी थी। उन्होंने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग कर उन्हें ईश्वर का व्यक्ति कहा, और यह समझाया कि समाज तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक उसके सबसे कमजोर अंग को पूर्ण स्वीकार्यता और बराबरी का स्थान न मिले। उनके प्रयास आज भी सामाजिक न्याय की दिशा में हमारी चेतना को जागृत करते हैं, यह बताते हुए कि असली स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि मानवीय है।

आत्मनिर्भरता और खादी: गांधीजी का आर्थिक स्वाधीनता मॉडल

गांधीजी के विचार में राजनीतिक स्वराज तभी सार्थक हो सकता है जब वह आर्थिक स्वराज के साथ जुड़ा हो। उन्होंने महसूस किया कि यदि भारत को वास्तविक रूप से स्वतंत्र बनाना है, तो उसकी आत्मा गांवों में बसती है और उसकी आत्मनिर्भरता कुटीर उद्योगों में निहित है। इसलिए उन्होंने खादी को केवल एक वस्त्र नहीं, बल्कि एक आंदोलन बना दिया। चरखा उनके लिए स्वतंत्रता का चक्र था - वह प्रतीक था एक आम नागरिक की शक्ति का, जो बिना किसी हथियार के भी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ सकता है। खादी पहनना गांधीजी के लिए एक राजनीतिक वक्तव्य था - वह एक घोषणा थी कि हम अपने श्रम से, अपने साधनों से, और अपनी इच्छाशक्ति से स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार से कुछ मांगने से उसकी शक्ति बढ़ती है, जबकि स्वयं कुछ करना आत्मशक्ति को बढ़ाता है। उनका स्वदेशी आंदोलन केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित नहीं था, वह एक मानसिक क्रांति थी - कि भारतवासी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं।

अहिंसा का राजनीतिक दर्शन और उसकी सार्वभौमिकता

गांधीजी की अहिंसा महज एक नैतिक उपदेश नहीं थी, बल्कि वह उनकी राजनीति का मूल आधार थी - ऐसा हथियार जिसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित, अमीर हो या गरीब, अपना सकता था। उनका विश्वास था कि केवल अहिंसा ही एक लोकतांत्रिक संघर्ष का तरीका हो सकता है, क्योंकि यह सबके लिए सुलभ है और इसमें किसी विशेष संसाधन की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हिंसक समाधान समाज को भय और शोषण की ओर ले जाते हैं, जहाँ कुछ सशस्त्र लोगों के फायदे के लिए निहत्थे लाखों लोगों का भविष्य गिरवी रखा जाता है। गांधीजी का कहना था कि अहिंसा की सफलता केवल लक्ष्य प्राप्ति में नहीं, बल्कि संघर्ष के बाद भी समाज में प्रेम और सहयोग बनाए रखने में है। यही कारण था कि उन्होंने हर बार यह स्पष्ट किया कि अहिंसा कायरता नहीं, बल्कि वीरता का प्रतीक है - क्योंकि इसमें शत्रु को हराने से अधिक उसे मित्र बनाना होता है।

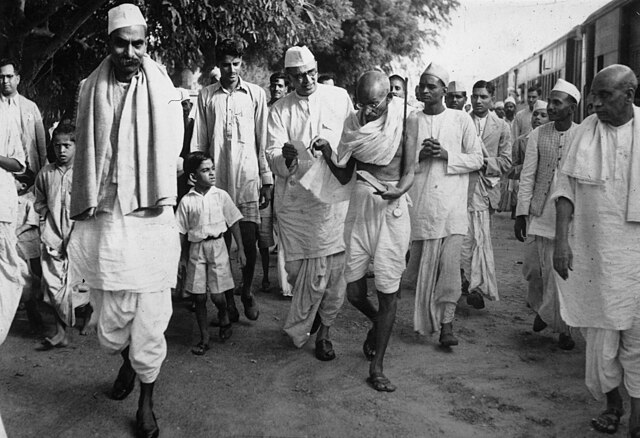

आमजन के लिए स्वतंत्रता: हर झोपड़ी तक पहुंचने वाली आज़ादी

गांधीजी के लिए स्वतंत्रता का सबसे सच्चा रूप वही था जो आमजन तक पहुँचे - वह किसान, वह मजदूर, वह महिला जो न तो संसद में बोल सकती थी, न ही अखबार में अपनी राय छाप सकती थी, लेकिन फिर भी उसके जीवन में बदलाव आना चाहिए। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि “स्वराज तब तक अधूरा है जब तक वह हर झोपड़ी तक नहीं पहुँचे।” इस कथन में उनकी सोच की असाधारण मानवीय संवेदनशीलता झलकती है। वे चाहते थे कि स्वतंत्रता की ध्वनि केवल संसद भवन में नहीं, बल्कि गांव के तालाब, खेत, और चूल्हे से भी सुनाई दे। जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति गरिमा से सिर उठाकर न जी सके, गांधीजी के लिए वह आज़ादी अधूरी थी। उनके लिए सच्चा भारत वह था जिसमें हर नागरिक, चाहे वह किसी भी वर्ग या क्षेत्र से आता हो, खुद को राष्ट्र का अभिन्न हिस्सा महसूस करे - न कि एक उपेक्षित आंकड़ा। यह गांधीजी की स्वतंत्रता की गहराई थी - ऐसी सोच जो सिर्फ़ नेतृत्व की नहीं, बल्कि हर नागरिक की थी।

असली स्वराज बनाम सत्ता का हस्तांतरण

गांधीजी सत्ता के स्वरूप को लेकर बेहद सजग थे। उन्होंने अनेक अवसरों पर यह स्पष्ट किया कि सिर्फ सत्ता को एक हाथ से दूसरे हाथ में देना - चाहे वह विदेशी से देशी क्यों न हो - असली स्वराज नहीं है। उनका यह प्रसिद्ध वाक्य “मुझे भारत को केवल अंग्रेजों के जुए से मुक्त कराने में कोई दिलचस्पी नहीं है…” इस बात का प्रमाण है कि वे सत्ता के दमनकारी स्वरूप से पूरी तरह अवगत थे, चाहे उसका रंग जो भी हो। उनके लिए असली स्वराज वह था जहाँ हर नागरिक के भीतर इतनी शक्ति हो कि वह किसी भी प्रकार के शोषण या दमन का विरोध कर सके। उन्होंने लोकतांत्रिक शासन की परिकल्पना की थी जिसमें सत्ता की जवाबदेही केवल किसी संविधान या कानून से नहीं, बल्कि जनता की नैतिक दृष्टि और सजगता से तय होती है। गांधीजी ने चेताया कि सत्ता का केंद्रीकरण अगर जनता की चेतना को कुंद करता है, तो वह स्वतंत्रता नहीं बल्कि नए रूप का दासत्व बन जाता है।

आधुनिक समय में गांधी के विचारों की प्रासंगिकता

आज की दुनिया जहाँ तकनीकी तरक्की ने अभूतपूर्व ऊँचाइयाँ छू ली हैं, वहीं नैतिक और सामाजिक रूप से वह अभी भी कई मोर्चों पर संघर्षरत है। असमानता, भेदभाव, धार्मिक वैमनस्य और वैश्विक अस्थिरता ने यह साबित कर दिया है कि सिर्फ़ आर्थिक या तकनीकी विकास से समाज नहीं बनता। ऐसे में गांधीजी के विचार - चाहे वह अहिंसा हो, आत्मनिर्भरता हो या सामाजिक न्याय - आज पहले से कहीं अधिक ज़रूरी हो गए हैं। उन्होंने स्वतंत्रता को केवल राजनीतिक अधिकार नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता और समाज की सामूहिक चेतना से जोड़ा। गांधीजी की सोच हमें यह सिखाती है कि स्थायी शांति केवल संधियों से नहीं, बल्कि दिलों के मेल से आती है। और यह मेल संभव है - अगर हम फिर से सत्य, करुणा और सेवा जैसे मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाएं। आज, जब दुनिया फिर से एक नई दिशा की खोज में है, गांधीजी का रास्ता हमें एक स्थायी और समावेशी भविष्य की ओर ले जा सकता है।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/bdstj8va

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.