समयसीमा 264

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1034

मानव व उसके आविष्कार 805

भूगोल 255

जीव - जन्तु 311

समयसीमा 264

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1034

मानव व उसके आविष्कार 805

भूगोल 255

जीव - जन्तु 311

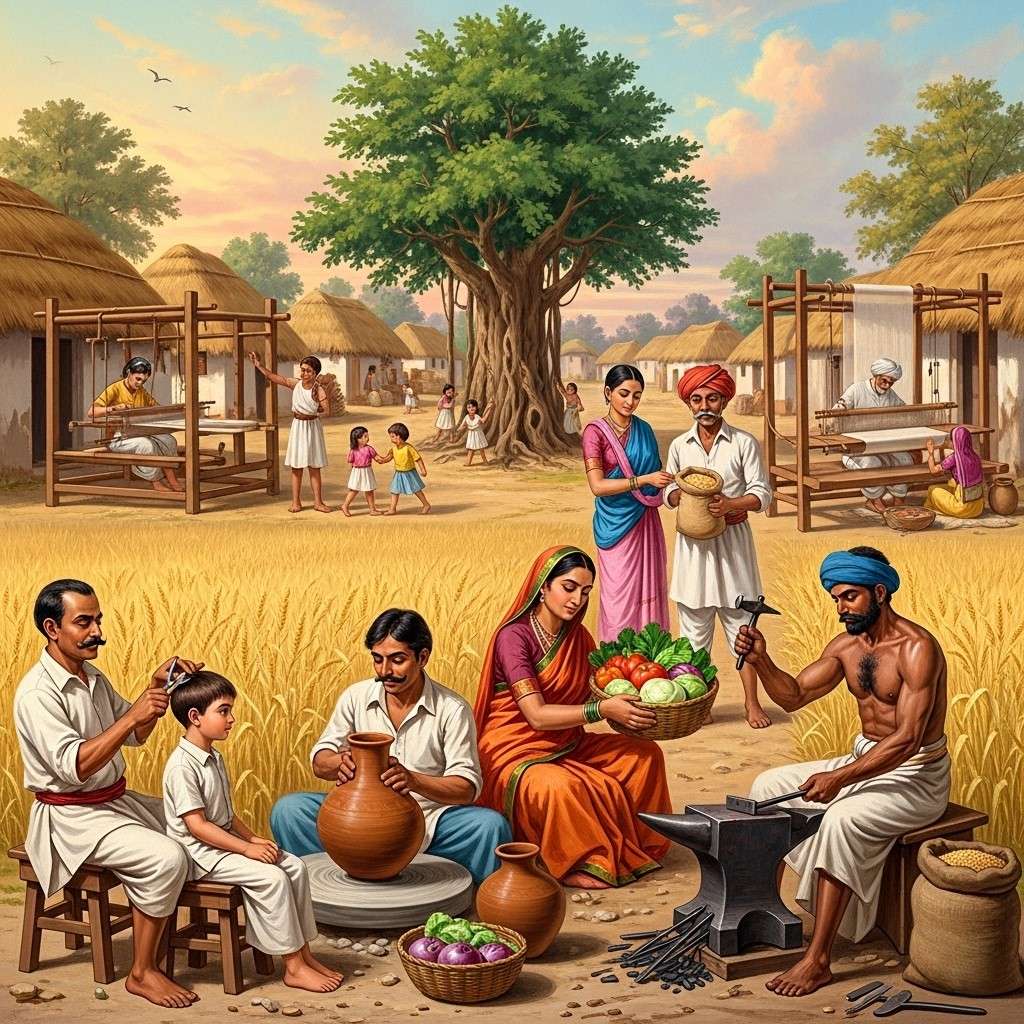

भारतीय समाज का इतिहास अनेक जटिल और परस्पर जुड़ी हुई व्यवस्थाओं से बुना हुआ है। इन व्यवस्थाओं ने न केवल अर्थव्यवस्था को आकार दिया, बल्कि सामाजिक ढाँचे और रिश्तों की दिशा भी तय की। इन्हीं में से एक थी जजमानी प्रणाली, जिसने सदियों तक ग्रामीण भारत की रीढ़ का काम किया। यह व्यवस्था केवल लेन-देन या कामकाज की नहीं थी, बल्कि पूरे गाँव को जोड़कर रखने वाली वह डोर थी, जिसने जातिगत पहचान, पेशों की परंपरा और आपसी सहयोग को गहराई से प्रभावित किया।रामपुरवासियो, जिस तरह यहाँ की ज़मीन पर खेती और कारीगरी ने जीवन को आकार दिया है, उसी तरह जजमानी जैसी व्यवस्थाओं ने भी समाज को संगठित और स्थिर रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह प्रणाली हमें उस दौर की झलक दिखाती है जब गाँव केवल उत्पादन का केंद्र नहीं थे, बल्कि छोटे-छोटे संसार थे, जहाँ हर व्यक्ति की भूमिका पहले से तय होती थी और हर परिवार एक-दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता था।

इस लेख में सबसे पहले, हम समझेंगे कि इस व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई और किन सामाजिक व आर्थिक कारणों ने इसे जन्म दिया। इसके बाद, हम देखेंगे कि सेवा और विनिमय की यह प्रणाली किस तरह काम करती थी और किस प्रकार भूमिहीन जातियाँ अपनी सेवाओं के बदले संसाधन प्राप्त करती थीं। आगे, हम पढ़ेंगे कि जजमान और कामिन के बीच बने सामाजिक और भावनात्मक संबंधों ने ग्रामीण समाज में सहयोग और स्थिरता को कैसे बनाए रखा। इसके साथ ही, हम समझेंगे कि वंशानुगत पेशों और जातिगत सीमाओं ने किस तरह लोगों के जीवन को बंधनों में जकड़े रखा। अंत में, हम जानेंगे कि औपनिवेशिक प्रभाव, शहरीकरण और आधुनिक शिक्षा जैसे कारकों ने इस प्रणाली को धीरे-धीरे क्यों और कैसे कमजोर कर दिया।

जजमानी प्रणाली की उत्पत्ति और स्वरूप

जजमानी प्रणाली की जड़ें भारतीय ग्रामीण जीवन के बेहद गहरे तक फैली हुई थीं। इसका उदय उस दौर में हुआ जब पूरा समाज जाति और परंपरा की मज़बूत नींव पर टिका हुआ था। उस समय गाँव केवल खेती का केंद्र नहीं थे, बल्कि एक छोटे-से संसार जैसे थे जहाँ हर व्यक्ति की भूमिका पहले से तय रहती थी। ज़मीन रखने वाले किसान और ज़मींदारों को जजमान कहा जाता था, जबकि उनकी सेवा करने वाली जातियाँ कामिन कहलाती थीं। जन्म से ही यह निश्चित कर दिया जाता था कि कौन खेतों में काम करेगा, कौन औज़ार बनाएगा, कौन कपड़ा बुनकर देगा और कौन घरेलू ज़रूरतें पूरी करेगा। यह व्यवस्था केवल काम बाँटने का साधन नहीं थी, बल्कि गाँव के सामाजिक जीवन को संगठित करने वाला ढाँचा थी, जिसने स्थिरता और अनुशासन दोनों को बनाए रखा। हालाँकि यह स्थिरता कई बार अवसरों की कमी और बंधनों का कारण बनती थी, लेकिन उस दौर के संदर्भ में यह एक मज़बूत सामाजिक गोंद की तरह कार्य करती थी।

सेवा और विनिमय की व्यवस्था

इस व्यवस्था की असली खूबी उसका सहयोग और आपसी विनिमय था। गाँव के बुनकर कपड़े बुनते थे, लोहार खेती-बाड़ी के औज़ार और हल तैयार करते थे, सुनार सोने-चाँदी के आभूषण बनाते थे, और नाई व धोबी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते थे। इसके बदले जजमान उन्हें अनाज, दालें, वस्त्र, तेल, कभी-कभी नकद धन और त्योहारों पर अतिरिक्त उपहार देते थे। यह केवल वस्तु-विनिमय ही नहीं था, बल्कि एक अनौपचारिक "सामाजिक सुरक्षा तंत्र" भी था, जहाँ कोई भूखा नहीं रहता था और हर परिवार को किसी न किसी रूप में सहारा मिलता था। उस समय नकदी का प्रचलन बेहद सीमित था, इसलिए यह व्यवस्था ग्रामीण जीवन के लिए जैसे वरदान बन गई थी। सच तो यह है कि जजमानी प्रणाली गाँवों की वह "अनदेखी अर्थव्यवस्था" थी, जिसने सभी को आपस में जोड़कर रखा।

सामाजिक संबंध और आपसी निर्भरता

जजमानी केवल काम और भुगतान का रिश्ता नहीं था, बल्कि यह गहरे सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव का भी प्रतीक था। जजमान अपने कामिनों को केवल सेवाएँ देने के लिए नहीं देखते थे, बल्कि कठिन परिस्थितियों में उनका सहारा भी बनते थे - जैसे अकाल, बीमारी, मृत्यु या शादी-ब्याह के अवसरों पर। उसी तरह कामिन भी अपने जजमानों के साथ वफादारी निभाते थे और उनकी हर ज़रूरत में खड़े रहते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी यह संबंध चलता रहता था, जिससे एक स्थायी विश्वास और अपनापन पैदा होता था। गाँव के त्यौहार, मेले और धार्मिक आयोजन इस रिश्ते को और गहराई देते थे, क्योंकि हर सेवा जाति अपनी भूमिका निभाती थी। इस तरह जजमानी व्यवस्था ने ग्रामीण जीवन को सहयोग, तालमेल और एकजुटता की डोर से मज़बूती से बाँध रखा था।

वंशानुगत पेशे और जातिगत सीमाएँ

इस प्रणाली की सबसे बड़ी ताक़त यही थी कि हर काम का ज़िम्मेदार पहले से तय होता था, जिससे किसी तरह की अव्यवस्था की गुंजाइश नहीं रहती थी। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी सीमा भी थी। पेशे वंशानुगत थे - लोहार का बेटा लोहार बनेगा, बुनकर का बेटा बुनकर बनेगा और किसान का बेटा किसान ही रहेगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता इस ढाँचे में लगभग समाप्त हो गई थी। जातिगत सीमाएँ इतनी कठोर थीं कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार पेशा नहीं चुन सकता था। समाज स्थिर तो रहा, लेकिन यह स्थिरता असमानताओं और ऊँच-नीच की खाई पर टिकी हुई थी। सेवा जातियों के लोग ऊपर उठने का सपना भी नहीं देख सकते थे। यही कारण था कि धीरे-धीरे यह व्यवस्था सामाजिक असंतोष और तनाव का कारण बनने लगी।

परिवर्तन और पतन के कारण

समय के साथ परिस्थितियाँ बदलीं और जजमानी व्यवस्था का ढाँचा कमजोर होने लगा। जब अंग्रेज़ी औपनिवेशिक शासन भारत में आया, तो नकदी आधारित अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ और गाँव बड़े बाज़ारों से जुड़ गए। परिवहन और संचार के साधनों ने लोगों को शहरों और नए अवसरों की ओर खींचा। अब किसान को हल बनाने के लिए हमेशा अपने गाँव के लोहार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, क्योंकि वह बाज़ार से औज़ार खरीद सकता था। शिक्षा के प्रसार ने जाति-आधारित बंधनों को तोड़ने की राह दिखाई और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने इसे और मज़बूत किया। धीरे-धीरे लोग अपने पारंपरिक पेशों से निकलकर नए रोज़गार अपनाने लगे। नतीजतन, जजमानी जैसी सदियों पुरानी व्यवस्था अपनी प्रासंगिकता खो बैठी और आज यह केवल इतिहास और समाजशास्त्र के पन्नों में दर्ज एक अध्याय बनकर रह गई है।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/2p9r8uu3

https://tinyurl.com/2yfm297h

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.