लखनऊ - नवाबों का शहर

लखनऊवासियो, जानिए कैसे मोती सद...

लखनऊवासियो, जानिए कैसे मोती सद...

ओज़ोन परत और उसका छिद्र: धरती क...

ओज़ोन परत और उसका छिद्र: धरती क...

लखनऊवासियो, जानिए कैसे मैंग्रो...

लखनऊवासियो, जानिए कैसे मैंग्रो...

अंतरिक्ष से भारत: हिमालय की भव...

अंतरिक्ष से भारत: हिमालय की भव...

लखनऊवासियो, जानिए हिंदी और देव...

लखनऊवासियो, जानिए हिंदी और देव...

सोयाबीन का सफर: पूर्वी एशिया स...

सोयाबीन का सफर: पूर्वी एशिया स...

लखनऊवासियो, जानिए भोजन से कोशि...

लखनऊवासियो, जानिए भोजन से कोशि...

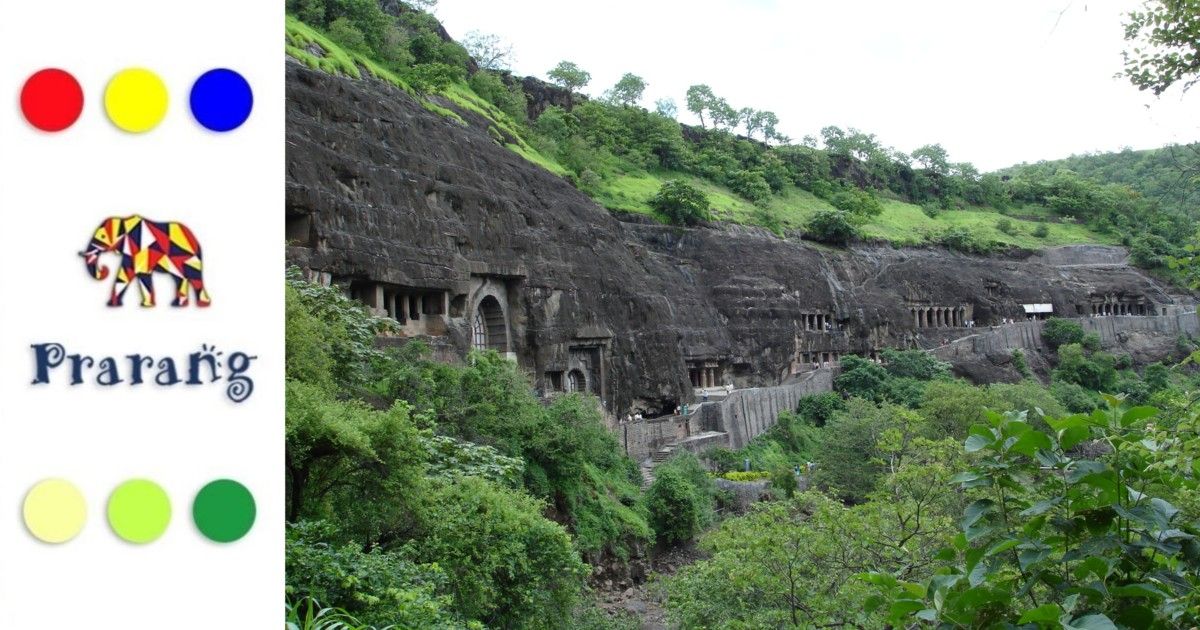

भारतीय रॉक-कट वास्तुकला: मौर्य...

भारतीय रॉक-कट वास्तुकला: मौर्य...

लखनऊ के किसानों के लिए मिट्टी...

लखनऊ के किसानों के लिए मिट्टी...

लखनऊ में बढ़ता प्लास्टिक संकट:...

लखनऊ में बढ़ता प्लास्टिक संकट:...

लखनऊ में गणेश चतुर्थी: आस्था,...

लखनऊ में गणेश चतुर्थी: आस्था,...

लखनऊ की यादों में बसते मुग़ल औ...

लखनऊ की यादों में बसते मुग़ल औ...

लखनऊवासियो, जानिए कैसे मोती सदियों से सौंदर्य और सम्पन्नता का प्रतीक बने

म्रिदभाण्ड से काँच व आभूषण

Pottery to Glass to Jewellery

17-09-2025 09:26 AM

Lucknow-Hindi

लखनऊवासियो, मोती सिर्फ़ एक रत्न नहीं है, बल्कि यह सदियों से सौंदर्य, सम्पन्नता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता रहा है। इसकी चमक में एक अनोखी शांति और आकर्षण छिपा है, जो न केवल आभूषणों को खास बनाता है बल्कि मनुष्य के दिलों को भी मोह लेता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक, मोती ने लोककथाओं, धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। यही कारण है कि इसे नौ रत्नों में विशेष स्थान प्राप्त है। दिलचस्प बात यह है कि मोती की सुंदरता को निखारने के लिए किसी प्रकार की तराश या पॉलिश (polish) की ज़रूरत नहीं होती। यह प्राकृतिक रूप से ही इतना आकर्षक और चमकदार होता है कि इसकी तुलना किसी और रत्न से करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि राजाओं के खजानों से लेकर आम इंसान की इच्छाओं तक, मोती हमेशा एक अनमोल धरोहर की तरह देखा गया है।

इस लेख में हम मोती से जुड़ी जानकारी को कुछ मुख्य पहलुओं के माध्यम से विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम मोती का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व जानेंगे और देखेंगे कि यह रत्न प्राचीन परंपराओं से लेकर आधुनिक समय तक क्यों इतना खास माना गया है। इसके बाद हम यह समझेंगे कि मोती वास्तव में प्रकृति में कैसे बनता है और उसकी प्राकृतिक प्रक्रिया कैसी होती है। आगे हम मोती के प्रकारों, प्राकृतिक, संवर्धित और कृत्रिम, का परिचय प्राप्त करेंगे। इसके बाद हमारा ध्यान भारत में मोती उत्पादन और उन प्रमुख क्षेत्रों पर होगा जहाँ यह व्यवसायिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि कौन-कौन से कारक मोती के रंग और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। अंत में हम मोती कृषि के आर्थिक महत्व और इसके साथ जुड़ी चुनौतियों पर विचार करेंगे, ताकि इसकी सम्पूर्ण तस्वीर हमारे सामने स्पष्ट हो सके।

मोती का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व

मोती सदियों से मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। ‘पर्ल’ (pearl) शब्द लैटिन (Latin) भाषा के ‘पिलुला’ (pilula) से निकला है, जिसका अर्थ नाशपाती के आकार का रत्न है। भारतीय संस्कृति में मोती को नौ रत्नों में स्थान दिया गया है, और यह माना जाता है कि इसकी पवित्रता और शीतलता मनुष्य के जीवन में सौभाग्य लाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे किसी कटाई या पॉलिशिंग की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह प्रकृति की अपनी कला से ही अनुपम चमक प्राप्त करता है। ऐतिहासिक समय में राजा-महाराजा और रानी-महारानियाँ मोतियों से जड़े आभूषण पहनते थे, जिन्हें वैभव और गरिमा का प्रतीक माना जाता था। लोककथाओं और धार्मिक ग्रंथों में भी मोती का उल्लेख मिलता है, जहाँ इसे समुद्र से उत्पन्न दिव्य वस्तु कहा गया है। इस प्रकार, मोती केवल आभूषण नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और मान्यताओं का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।

मोती बनने की प्राकृतिक प्रक्रिया

मोती का निर्माण प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। जब किसी मोलस्क (Mollusk) अर्थात सीप के खोल में कोई बाहरी वस्तु, जैसे कि परजीवी या रेत का छोटा-सा कण प्रवेश करता है, तो वह सीप के लिए चोट के समान होता है। इस स्थिति में सीप का शरीर अपनी सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देता है और मेंटल (mental) टिशू नामक हिस्सा नेकर (nacre) नामक पदार्थ छोड़ने लगता है। यही नेकर उस बाहरी कण के चारों ओर परत-दर-परत जमने लगता है। धीरे-धीरे यह परतें मिलकर पुटी (cyst) का निर्माण करती हैं और समय के साथ वह मोती के रूप में परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक दृष्टि से यह मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट (calcium carbonate) और कोंचियोलिन प्रोटीन (conchiolin protein) से मिलकर बना होता है। यही संरचना मोती को उसकी प्राकृतिक चमक और मजबूती प्रदान करती है।

मोती के प्रकार

मोती मुख्यतः तीन प्रकार के पाए जाते हैं, जिनकी अपनी विशेषताएँ होती हैं। प्राकृतिक मोती वे होते हैं जो पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया से, बिना किसी मानव हस्तक्षेप के, सीप के भीतर बनते हैं। ऐसे मोती आज के समय में अत्यंत दुर्लभ हो चुके हैं और इसलिए बहुत महंगे होते हैं। इसके विपरीत संवर्धित (Cultured) मोती वैज्ञानिक तकनीकों की मदद से तैयार किए जाते हैं। इसमें सीप के अंदर कृत्रिम रूप से एक कण डाला जाता है और फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, जो प्रकृति में स्वतः होती है। इस तकनीक से बड़े पैमाने पर और नियंत्रित गुणवत्ता वाले मोती प्राप्त किए जा सकते हैं। तीसरी श्रेणी है कृत्रिम मोती, जिन्हें वास्तव में प्लास्टिक, काँच या मछली के शल्क जैसे पदार्थों से बनाया जाता है। ये देखने में असली मोती जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनकी चमक और स्थायित्व प्राकृतिक या संवर्धित मोतियों जैसी नहीं होती।

भारत में मोती उत्पादन और प्रमुख क्षेत्र

भारत प्राचीन काल से मोती उत्पादन के लिए जाना जाता रहा है। तमिलनाडु की मन्नार की खाड़ी सदियों से उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक मोतियों के लिए प्रसिद्ध रही है। यहाँ की समुद्री परिस्थितियाँ और पारिस्थितिक तंत्र मोती उत्पादन के लिए अनुकूल माने जाते हैं। इसी प्रकार गुजरात की कच्छ की खाड़ी भी मोती सीपों की रीफ के लिए जानी जाती है। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से पिन्क्टाडा फ्यूकाटा (Pinctada fucata) नामक प्रजाति की सीप पाई जाती है, जो मोती उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारत मोती निर्यात करने वाले प्रमुख देशों में से एक रहा है। भले ही आजकल जापान और चीन जैसे देश तकनीकी रूप से आगे निकल गए हों, परंतु भारत में अब भी मोती उत्पादन की परंपरा जीवित है और वैज्ञानिक तरीकों के जरिए इसे फिर से गति दी जा रही है।

रंग और गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक

मोती का आकर्षण उसकी चमक, आकार और रंग में छिपा होता है। ये सभी गुण अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं। सबसे पहले तो सीप की प्रजाति इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा, जिस पानी की गहराई और स्वच्छता में सीप पाले जाते हैं, वह भी गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यदि पानी साफ और प्रकाश की पर्याप्त उपलब्धता हो, तो मोती अधिक चमकदार और सुंदर बनते हैं। पालन की अवधि भी महत्वपूर्ण है - जितना अधिक समय सीप को मोती बनाने के लिए दिया जाता है, उतनी ही उसकी परतें मोटी और चमकदार बनती जाती हैं। इसके अतिरिक्त तापमान और पर्यावरणीय परिस्थितियाँ भी इसका रंग और मजबूती निर्धारित करती हैं। यही कारण है कि अलग-अलग क्षेत्रों के मोती आकार और रंग में भिन्न दिखाई देते हैं।

मोती कृषि का आर्थिक महत्व और चुनौतियाँ

आज के समय में संवर्धित मोती की कृषि को उभरते हुए व्यवसाय के रूप में देखा जा रहा है। एक प्रशिक्षित किसान वैज्ञानिक तकनीक और सही वातावरण का उपयोग करके 1-2 लाख रुपये प्रतिमाह तक कमा सकता है। यह व्यवसाय ग्रामीण युवाओं और समुद्र तटीय क्षेत्रों के लोगों के लिए आय का नया स्रोत बन रहा है। लेकिन इसके साथ कई चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं। मोती उत्पादन में पानी की गुणवत्ता, तापमान, पोषक तत्वों का स्तर और सीपों की देखभाल का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी लापरवाही से पूरा बैच खराब हो सकता है। यही कारण है कि यह व्यवसाय जितना लाभदायक है, उतना ही जोखिमपूर्ण भी है। सरकार किसानों को मोती उत्पादन के लिए सब्सिडी और प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है, लेकिन सफलता के लिए धैर्य, तकनीकी ज्ञान और पर्यावरणीय मानकों का पालन अनिवार्य है।

संदर्भ-

ओज़ोन परत और उसका छिद्र: धरती के सुरक्षात्मक कवच को बचाने की वैश्विक चुनौती

जलवायु व ऋतु

Climate and Weather

16-09-2025 09:20 AM

Lucknow-Hindi

लखनऊवासियो, जिस प्रकार हम अपने घरों में मच्छरदानी लगाकर मच्छरों से सुरक्षा प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हमारी धरती के चारों ओर भी एक प्राकृतिक ढाल मौजूद है, जिसे हम "ओज़ोन परत" (Ozone Layer) कहते हैं। यह परत मुख्य रूप से समताप मंडल (Stratosphere) में पाई जाती है और हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी (Ultraviolet) किरणों से बचाती है। अगर यह परत न हो, तो सूर्य की तीखी किरणें सीधे हमारी त्वचा को जला सकती हैं, फसलों को नुकसान पहुँचा सकती हैं और समुद्री जीवन को भी खतरे में डाल सकती हैं। इसलिए ओज़ोन परत को धरती का सुरक्षात्मक आँचल कहा जाता है। लेकिन चिंताजनक तथ्य यह है कि इस परत में समय के साथ छिद्र बनने लगे हैं। "ओज़ोन छिद्र" का मतलब यह नहीं कि सचमुच कोई गड्ढा बन गया है, बल्कि यह उस क्षेत्र को दर्शाता है जहाँ ओज़ोन की मात्रा खतरनाक रूप से कम हो जाती है। जब ओज़ोन का स्तर घटता है, तो पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर पहुँचती हैं और इससे कैंसर जैसी बीमारियाँ, पर्यावरणीय असंतुलन और जलवायु परिवर्तन की समस्याएँ बढ़ सकती हैं। इसी गंभीरता को समझने और जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 16 सितंबर को "विश्व ओज़ोन दिवस" (World Ozone Day) मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि ओज़ोन परत केवल वैज्ञानिकों या पर्यावरणविदों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। 1987 में लागू किए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (Montreal Protocol) जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौते इस दिशा में बड़ा कदम साबित हुए हैं, लेकिन अब भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे रसायनों और तकनीकों का उपयोग न करें जो इस परत को नुकसान पहुँचाएँ।

इस लेख में सबसे पहले, हम यह जानेंगे कि ओज़ोन परत वास्तव में है क्या और इसमें छिद्र बनने का मतलब क्या होता है। इसके बाद, हम उन मुख्य कारणों पर नज़र डालेंगे जो इस परत को नुकसान पहुँचाते हैं। आगे हम दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में पाए गए ओज़ोन छिद्रों के उदाहरणों से जुड़ी जानकारी समझेंगे। फिर वैज्ञानिक आकलनों और भविष्य में ओज़ोन परत की स्थिति कैसी हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। अंत में, हम यह देखेंगे कि इसे सुरक्षित रखने के लिए वैश्विक स्तर पर कौन-कौन से प्रयास किए जा रहे हैं और हम सबकी इसमें क्या भूमिका हो सकती है।

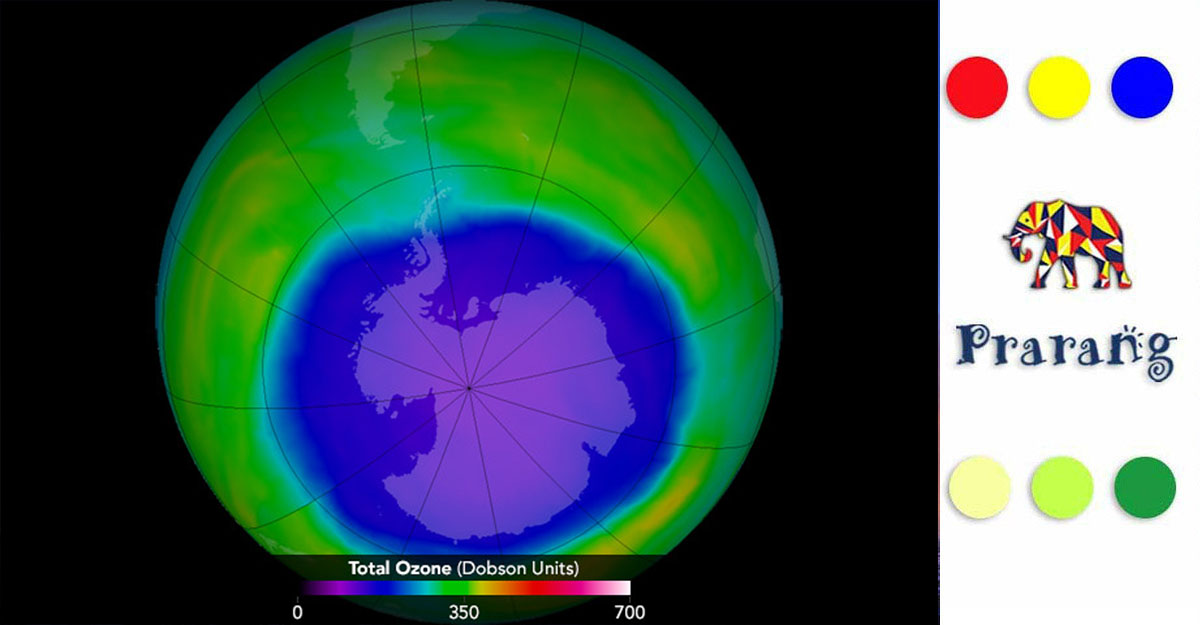

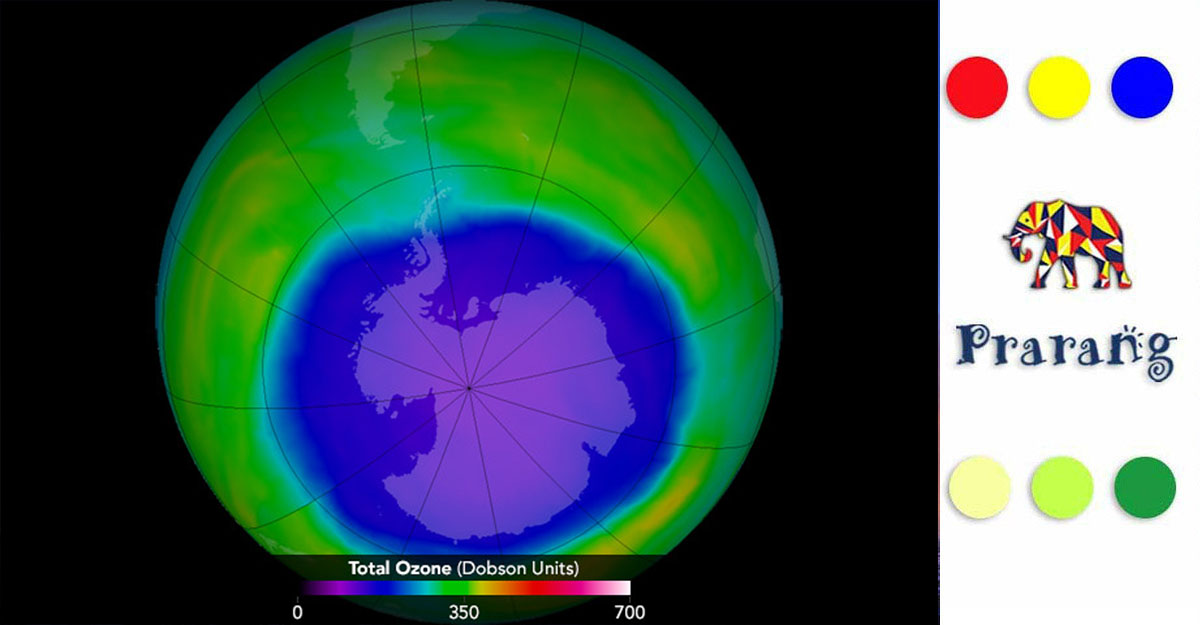

ओज़ोन परत और छिद्र का मूल परिचय

हमारी धरती के चारों ओर फैला वायुमंडल कई परतों से मिलकर बना है, जिनमें से एक बेहद अहम और जीवनदायिनी परत है - ओज़ोन परत। यह परत मुख्य रूप से समताप मंडल में स्थित रहती है और सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी (UV) किरणों को सोखकर धरती को बचाती है। इसे धरती का सुरक्षात्मक "आँचल" या ढाल कहा जा सकता है, क्योंकि यदि यह परत न होती तो आज हमारी त्वचा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से घिरी होती, फसलें सूख जातीं और समुद्र में मौजूद छोटे-छोटे जीव जिन पर पूरा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र निर्भर है, टिक ही नहीं पाते। “ओज़ोन छिद्र” शब्द सुनते ही अक्सर लगता है कि शायद परत में कोई बड़ा गड्ढा बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में इसका मतलब उस हिस्से से है जहाँ ओज़ोन की सांद्रता खतरनाक रूप से घट चुकी होती है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए 220 डॉबसन यूनिट (Dobson Unit) की सीमा तय की है। यदि किसी क्षेत्र में ओज़ोन का स्तर इससे नीचे पहुँच जाए तो उसे ओज़ोन छिद्र कहा जाता है। यह गिरावट जितनी बड़ी और गहरी होती है, उतना ही ज्यादा असर धरती के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर दिखाई देता है।

ओज़ोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले प्रमुख कारण

ओज़ोन परत के क्षरण के पीछे सबसे बड़ा दोष इंसानों द्वारा बनाए गए रसायनों का है, जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC) सबसे खतरनाक माना जाता है। यह गैस रेफ्रिजरेटर (refrigerator), एयर कंडीशनर (air conditioner), एयरोसोल स्प्रे (aerosol spray) और पुराने फोम मैटेरियल (foam material) से निकलती है। जब यह गैस ऊपर समताप मंडल तक पहुँचती है तो सूर्य की किरणें इसे तोड़ देती हैं और इससे निकलने वाला क्लोरीन (chlorine) परमाणु ओज़ोन अणुओं पर हमला करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि केवल एक क्लोरीन परमाणु तकरीबन एक लाख ओज़ोन अणुओं को खत्म करने की क्षमता रखता है, यानी एक छोटा-सा तत्व भी धरती के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है, यह सोचकर ही डर लगता है। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड (nitrogen oxide) जैसी गैसें, जो मुख्यतः रॉकेट (rocket) और हवाई जहाज़ों से निकलने वाले धुएँ में पाई जाती हैं, भी ओज़ोन को नुकसान पहुँचाती हैं। इतना ही नहीं, जब समताप मंडल में तापमान बहुत नीचे चला जाता है तो वहाँ विशेष प्रकार के बर्फीले बादल बनते हैं जिन्हें ध्रुवीय समतापीय बादल (Polar Stratospheric Clouds) कहते हैं। ये बादल रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज कर देते हैं और सीएफसी (CFC) तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों के विनाशकारी असर को कई गुना बढ़ा देते हैं। इस तरह प्राकृतिक परिस्थितियाँ भी इंसानी रसायनों के साथ मिलकर ओज़ोन परत को और कमजोर कर देती हैं।

ओज़ोन छिद्रों की वैश्विक स्थिति और उदाहरण

वैज्ञानिकों ने पहली बार 1980 के दशक में ओज़ोन परत के छिद्र की वास्तविकता को दुनिया के सामने रखा। अंटार्कटिका के ऊपर दिखाई देने वाला छिद्र सबसे बड़ा और प्रसिद्ध है। 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिक फ़ार्मन (Farman), गार्डिनर (Gardiner) और शंकलिन (Shanklin) ने अपने अध्ययन में बताया कि दक्षिण ध्रुव के ऊपर हर साल सितंबर-अक्टूबर के महीनों में ओज़ोन की मात्रा अचानक बहुत कम हो जाती है और एक विशाल आकार का छिद्र बन जाता है। यह खोज पूरी दुनिया के लिए चेतावनी की तरह थी कि धरती के ऊपर मंडरा रहा खतरा अब केवल कल्पना नहीं बल्कि कठोर सच्चाई है। समस्या केवल अंटार्कटिका तक सीमित नहीं रही। 2011 में आर्कटिक क्षेत्र में भी एक "मिनी होल" पाया गया, जहाँ ओज़ोन की लगभग आधी मात्रा गायब हो गई थी। 2006 और 2011 में तिब्बत और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के ऊपर भी छोटे-छोटे छिद्र दर्ज किए गए। ये उदाहरण यह दिखाते हैं कि ओज़ोन क्षरण केवल ध्रुवीय क्षेत्रों तक सिमटा हुआ मुद्दा नहीं है, बल्कि यह अलग-अलग हिस्सों में भी दिखाई देने लगा है। यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे एक वैश्विक संकट मानते हैं, जो पूरी मानव सभ्यता को प्रभावित कर सकता है।

ओज़ोन परत की स्थिति और वैज्ञानिक आकलन

पिछले कुछ दशकों से वैज्ञानिक लगातार उपग्रहों और उन्नत उपकरणों की मदद से ओज़ोन परत की निगरानी कर रहे हैं। 2019 में एक सुखद खबर आई जब पाया गया कि अंटार्कटिका के ऊपर बना ओज़ोन छिद्र पिछले 30 वर्षों में सबसे छोटे आकार का था। इससे थोड़ी उम्मीद जगी कि शायद वैश्विक प्रयास काम कर रहे हैं। लेकिन अगले ही वर्ष 2020 में यह छिद्र अचानक बहुत बड़ा हो गया और इसका फैलाव लगभग 24.8 मिलियन (million) वर्ग किलोमीटर तक पहुँच गया, जो महाद्वीप ग्रीनलैंड (Greenland) से भी कई गुना अधिक है। यह उतार-चढ़ाव यह दर्शाता है कि अभी ओज़ोन परत पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र (UN) और जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल (IPCC) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन मानते हैं कि यदि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे पर्यावरणीय समझौतों का सख्ती से पालन किया गया तो 2060 से 2075 के बीच ओज़ोन परत धीरे-धीरे अपनी पुरानी स्थिति में लौट सकती है। हालाँकि वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि इस पुनर्प्राप्ति की राह लंबी और कठिन है क्योंकि जलवायु परिवर्तन, ग्रीनहाउस गैसों (greenhouse gases) और मौसम की चरम स्थितियाँ सीधे तौर पर ओज़ोन पर असर डाल सकती हैं।

ओज़ोन परत संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयास

ओज़ोन परत को बचाने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया, जिसे इतिहास का सबसे सफल पर्यावरणीय समझौता कहा जाता है। इसमें दुनिया के लगभग सभी देशों ने सहमति जताई कि सीएफसी और अन्य ओज़ोन-क्षयकारी रसायनों का उत्पादन और उपयोग धीरे-धीरे पूरी तरह बंद किया जाएगा। यह समझौता इतना प्रभावी रहा कि वैज्ञानिकों ने ओज़ोन परत में सुधार के शुरुआती संकेत देखे। यह इस बात का प्रमाण है कि जब पूरी दुनिया मिलकर कोई कदम उठाती है तो सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। फिर भी, विश्व मौसम संगठन (WMO) और कई वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि वायुमंडल में अब भी पर्याप्त मात्रा में हानिकारक रसायन मौजूद हैं। विशेषज्ञ ओक्साना तरासोवा (Oksana Tarasova) का कहना है कि यदि इन पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रखा गया तो हर साल ओज़ोन को नया नुकसान हो सकता है। इसीलिए आज भी हमें पर्यावरण-हितैषी तकनीकों को अपनाने, सुरक्षित विकल्प खोजने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बनाए रखने की आवश्यकता है। यह केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि आम नागरिकों की भी है कि वे ऐसे उत्पादों का प्रयोग कम करें जो ओज़ोन को नुकसान पहुँचाते हैं और एक सुरक्षित धरती के निर्माण में योगदान दें।

संदर्भ-

लखनऊवासियो, जानिए कैसे मैंग्रोव वन हमारी जलवायु, भोजन और जीवन की सुरक्षा करते हैं?

जंगल

Forests

15-09-2025 09:20 AM

Lucknow-Hindi

लखनऊवासियो, जब हम प्रकृति की सुंदरता और उसकी धरोहर की बात करते हैं, तो आमतौर पर हमारी नज़र जंगलों, नदियों या पहाड़ों पर ठहरती है। लेकिन ज़रा ठहरकर सोचिए, क्या आपने कभी समुद्र तटों पर फैले मैंग्रोव वनों (Mangrove Forests) के महत्व के बारे में गहराई से विचार किया है? ये वन केवल पेड़-पौधों का समूह नहीं हैं, बल्कि धरती के लिए ढाल की तरह काम करने वाले अनमोल पारिस्थितिक तंत्र हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन - IUCN) ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि दुनिया के लगभग आधे मैंग्रोव वन अब ख़तरे में हैं। इनमें से कई तो ‘गंभीर रूप से लुप्तप्राय’ श्रेणी तक पहुँच चुके हैं। लखनऊ जैसे स्थलीय शहर में रहते हुए, हमें अक्सर लगता है कि मैंग्रोव वनों का हमसे कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये वन समुद्री तूफ़ानों और चक्रवातों को रोककर तटीय इलाकों की रक्षा करते हैं, जिनसे अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी सुरक्षित रहते हैं। यही वन असंख्य समुद्री जीवों, मछलियों, झींगों, कछुओं और मगरमच्छों, का घर हैं, और यही हमारी थाली तक समुद्री भोजन पहुँचाने में भी मददगार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्राकृतिक रूप से कार्बन (carbon) को अपने अंदर संचित करके जलवायु परिवर्तन की रफ्तार धीमी करते हैं, जिसका असर हर शहर और हर इंसान तक पहुँचता है। इसलिए लखनऊवासियो के लिए भी यह ज़रूरी है कि हम मैंग्रोव वनों के महत्व को समझें और उनके संरक्षण के प्रयासों से जुड़ें। जब हम पेड़ों को बचाने या पर्यावरणीय अभियानों में हिस्सा लेते हैं, तो यह समझना चाहिए कि हमारे छोटे-छोटे कदम दूर बैठे समुद्र तटों पर खड़े मैंग्रोव वनों की रक्षा में भी योगदान दे सकते हैं। प्रकृति की यह जादुई कड़ी हमें यह सिखाती है कि पर्यावरण संरक्षण केवल तटीय इलाकों की ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे देश और हर नागरिक की साझा जिम्मेदारी है।

इस लेख में हम मैंग्रोव वनों की दुनिया को पाँच मुख्य पहलुओं से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर इन वनों की स्थिति क्या है और आईयूसीएन की ताज़ा रिपोर्ट हमें क्या चेतावनी देती है। इसके बाद भारत की तरफ़ रुख करेंगे और जानेंगे कि हमारे देश में मैंग्रोव कहाँ-कहाँ फैले हैं और उनका वितरण किस तरह है। आगे हम इन वनों के असली महत्व पर बात करेंगे, कैसे ये तटीय सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु संतुलन में योगदान करते हैं। इसके बाद हम मैंग्रोव के अलग-अलग प्रकारों और उनकी विशिष्टताओं को समझेंगे, जो इन्हें धरती के सबसे अनोखे पारिस्थितिक तंत्रों में जगह दिलाते हैं। अंत में हम उन प्रमुख पहलों और योजनाओं पर चर्चा करेंगे जो भारत में इन वनों की रक्षा और संवर्धन के लिए चलाई जा रही हैं।

मैंग्रोव वनों की वैश्विक स्थिति और IUCN का आकलन

मैंग्रोव वन धरती पर उन दुर्लभ पारिस्थितिक तंत्रों में आते हैं, जो समुद्र और ज़मीन के बीच पुल का काम करते हैं। हाल ही में आईयूसीएन ने 44 देशों और 36 क्षेत्रों में फैले मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का विस्तृत आकलन किया। इस रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 20% मैंग्रोव उच्च जोखिम की श्रेणी में हैं। इनमें से कई क्षेत्रों को ‘लुप्तप्राय’ और ‘गंभीर रूप से लुप्तप्राय’ घोषित किया गया है। विशेष रूप से दक्षिण भारत, श्रीलंका और मालदीव जैसे क्षेत्रों में मैंग्रोव की स्थिति बेहद चिंताजनक बताई गई है। ग्लोबल मैंग्रोव एलायंस (Global Mangrove Alliance) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन लगातार इन वनों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए कार्य कर रहे हैं। यह आकलन हमें यह संदेश देता है कि अगर अभी ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में मैंग्रोव का बड़ा हिस्सा विलुप्त हो सकता है, जिसका असर केवल पर्यावरण पर ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका पर भी पड़ेगा।

भारत में मैंग्रोव वनों की उपस्थिति और वितरण

भारत के लिए मैंग्रोव वन केवल जैव विविधता का हिस्सा नहीं, बल्कि तटीय जीवन की सुरक्षा ढाल भी हैं। वर्तमान समय में भारत में मैंग्रोव वनों का कुल क्षेत्रफल लगभग 4,975 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 0.15% है। इन वनों का सबसे बड़ा विस्तार पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में है, जो अकेले देश के लगभग 42.45% मैंग्रोव का घर है। गुजरात में 23.66%, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 12.39%, और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु तथा केरल में भी इनका महत्वपूर्ण विस्तार मिलता है। वहीं पुडुचेरी में मात्र 2 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव क्षेत्र है, जो पूरे भारत में सबसे कम है। इनका यह भौगोलिक वितरण भारत के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती देता है और यह दर्शाता है कि देश का हर क्षेत्र अपने-अपने स्तर पर इन वनों की महत्ता को वहन कर रहा है।

मैंग्रोव वनों का पारिस्थितिक महत्व

मैंग्रोव वन असली मायनों में प्रकृति के प्रहरी हैं। ये घने वन अपनी जड़ प्रणाली के माध्यम से मिट्टी को पकड़कर रखते हैं और तटों को कटाव से बचाते हैं। यही नहीं, जब समुद्र में तूफ़ान, चक्रवात या सुनामी जैसी आपदाएँ आती हैं, तो मैंग्रोव वन एक प्राकृतिक ढाल की तरह काम करते हैं और तटीय बस्तियों को बड़े नुकसान से बचाते हैं। ये वन केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि जीवन भी देते हैं। मछलियाँ, झींगे, केकड़े, कछुए, मगरमच्छ और अनगिनत समुद्री जीव इन्हीं वनों में पनपते और अपना आश्रय पाते हैं। पक्षियों के लिए भी यह क्षेत्र सुरक्षित घर बन जाता है। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो मैंग्रोव वन कार्बन को संचित करने में बेहद सक्षम हैं। इन्हें "ब्लू कार्बन" स्टोर ("Blue Carbon" Store) भी कहा जाता है, क्योंकि ये महासागरीय पारिस्थितिकी में कार्बन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की क्षमता रखते हैं। इस तरह, मैंग्रोव वन जलवायु परिवर्तन की रफ्तार को कम करने में भी योगदान देते हैं।

मैंग्रोव वनों के प्रकार और उनकी विशेषताएं

मैंग्रोव वनों को मुख्यतः तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जिनकी अपनी-अपनी अनूठी विशेषताएं हैं:

- लाल मैंग्रोव (Red Mangroves): ये तटों पर पाए जाते हैं और इनकी मजबूत जड़ें तटों को स्थिर बनाए रखने में सहायक होती हैं। इन जड़ों को ‘प्रॉप रूट्स’ (Prop Roots) कहा जाता है, जो पानी के ऊपर निकलकर पेड़ को सहारा देती हैं।

- काले मैंग्रोव (Black Mangroves): इनकी गहरी छाल और हवा में ऊपर उठी जड़ें (श्वसनमूल - Pneumatophores) इन्हें खास बनाती हैं। ये जड़ें वातावरण से सीधे ऑक्सीजन सोख लेती हैं।

- सफेद मैंग्रोव (White Mangroves): ये अपेक्षाकृत ऊँचे क्षेत्रों में उगते हैं और खारे पानी को सहन करने की क्षमता रखते हैं। इनकी पत्तियों में नमक उत्सर्जन की विशेष प्रणाली होती है।

इन वनों की अनुकूलन क्षमता अद्वितीय है। समुद्र के खारे पानी में भी जीवित रहना और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना इन्हें धरती के सबसे विशिष्ट और वैज्ञानिक पारिस्थितिक तंत्रों में स्थान दिलाता है।

भारत में मैंग्रोव संरक्षण के लिए प्रमुख पहलें

भारत सरकार और कई संगठन मिलकर मैंग्रोव वनों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

- भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 में दर्ज किया गया है कि भारत में मैंग्रोव आवरण 17 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, जो एक सकारात्मक संकेत है।

- मिष्टी (MISHTI) योजना (तटीय आवासों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल) तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देती है।

- साइम (SAIME) पहल (समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी प्रबंधन हेतु पहल) मैंग्रोव आधारित टिकाऊ जलकृषि (Aquaculture) को प्रोत्साहित करती है, जिससे लोगों की आजीविका और पर्यावरण दोनों को लाभ होता है।

- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ (WWF) का "जादुई मैंग्रोव अभियान" (मैंग्रोव संरक्षण और जागरूकता के लिए विशेष अभियान) आम नागरिकों को मैंग्रोव के महत्व के बारे में जागरूक करने और उन्हें संरक्षण कार्यों में शामिल करने का प्रयास करता है।

- राष्ट्रीय तटीय मिशन प्रवाल भित्तियों और मैंग्रोव दोनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देता है।

संदर्भ-

अंतरिक्ष से भारत: हिमालय की भव्यता और रोशनियों से जगमगाता नज़ारा

द्रिश्य 1 लेंस/तस्वीर उतारना

Sight I - Lenses/ Photography

14-09-2025 09:05 AM

Lucknow-Hindi

भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता है? चार दशक पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने इस प्रश्न का उत्तर कवि मुहम्मद इक़बाल की पंक्ति "सारे जहाँ से अच्छा" से दिया था। आज, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स (Sunita Williams) ने भी अंतरिक्ष से भारत के नज़ारे को याद करते हुए कहा कि जब वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से हिमालय के ऊपर से गुज़रती थीं, तो वह दृश्य "अविश्वसनीय और अद्भुत" लगता था।

सुनीता विलियम्स के अनुसार, भारत ऊपर से देखने पर रंगों और विविधता से भरा हुआ दिखाई देता है। उन्होंने इसकी तुलना धरती की परतों के टकराने से बनी लहरदार आकृति से की। हिमालय इस परिदृश्य का सबसे भव्य और आकर्षक हिस्सा है, जो भारत की ओर बहता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने आगे बताया कि जब पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं और गुजरात व मुंबई के ऊपर पहुँचते हैं, तो समुद्र तट पर मछली पकड़ने वाले जहाज़ों का बेड़ा मानो एक "प्रकाश स्तंभ" (beacon) जैसा दिखता है, जो अंतरिक्ष यात्रियों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। दिन में भारत की भौगोलिक संरचना, उसकी विविधता और रंगीन धरती मन मोह लेती है, जबकि रात में बिखरी हुई रोशनियाँ - बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक - एक अनोखा जाल बनाती हैं। सुनीता विलियम्स के अनुसार, भारत का यह दृश्य दिन और रात दोनों समय ही अद्भुत प्रतीत होता है।

संदर्भ-

https://shorturl.at/gDwuV

https://short-link.me/17PJh

https://short-link.me/1ciO1

https://short-link.me/17PJv

लखनऊवासियो, जानिए हिंदी और देवनागरी का सफ़र - इतिहास से वर्तमान मैं हमारी सांस्कृतिक पहचान

ध्वनि 2- भाषायें

Sound II - Languages

13-09-2025 09:26 AM

Lucknow-Hindi

हिंदी दिवस की अग्रिम शुभकामनाएँ!

लखनऊवासियो, हमारी मातृभाषा हिंदी और उसकी देवनागरी लिपि सिर्फ़ संवाद का ज़रिया नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक जड़ों, इतिहास और आत्मसम्मान का जीता-जागता प्रतीक हैं। हिंदी का सफर प्राचीन संस्कृत और प्राकृत से शुरू होकर, समय के साथ अनेक भाषाओं, बोलियों और संस्कृतियों के मेल से निखरता गया। दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल में यह नई ध्वनियों, शब्दों और अभिव्यक्तियों से समृद्ध हुई, और आज यह केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में बोली और समझी जाती है। देवनागरी लिपि, जो हिंदी की आत्मा मानी जाती है, अपनी स्पष्ट ध्वनि संरचना, शुद्ध उच्चारण और अद्वितीय सौंदर्य के कारण विश्व की सबसे वैज्ञानिक और सुंदर लिपियों में से एक है। इसके हर अक्षर के पीछे एक तार्किक और ऐतिहासिक आधार छिपा है, जो इसे सिर्फ़ लेखन का साधन नहीं बल्कि एक कला बनाता है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाकर हम न केवल अपनी भाषा और लिपि का सम्मान करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश भी देते हैं कि मातृभाषा का संरक्षण और संवर्धन हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी है। लखनऊ जैसे साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर वाले शहर में, यह दिन और भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहां की मिट्टी में भाषा और साहित्य की खुशबू बसी है।

इस लेख में हम हिंदी और देवनागरी लिपि को गहराई से समझेंगे। सबसे पहले, हम हिंदी की उत्पत्ति और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नज़र डालेंगे। इसके बाद, हम हिंदी और उर्दू के साझा इतिहास को समझेंगे। फिर हम देवनागरी लिपि के विकास और उसके ऐतिहासिक आधार की चर्चा करेंगे। अंत में, हम इसकी संरचना, लेखन प्रणाली और वर्णमाला के उच्चारण से जुड़ी बारीकियों को जानेंगे और देखेंगे कि कौन-सी विशेषताएँ इसे सिर्फ़ एक लिपि नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर बनाती हैं।

हिंदी भाषा की उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

हिंदी की जड़ें प्राचीन भारत की दो प्रमुख भाषाओं - संस्कृत और प्राकृत - में गहराई से जुड़ी हुई हैं। संस्कृत, जो वैदिक काल से लेकर शास्त्रीय युग तक विद्या, धर्म और साहित्य की मुख्य भाषा रही, समय के साथ आम बोलचाल की सरल प्राकृत भाषाओं में परिवर्तित होती गई। इन्हीं प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश का विकास हुआ, और अपभ्रंश से धीरे-धीरे हिंदी के प्रारंभिक रूप ने जन्म लिया। 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच, उत्तर भारत के कई क्षेत्रों, विशेषकर दिल्ली, कन्नौज और आसपास, में हिंदी का आरंभिक स्वरूप, जिसे पुरानी हिंदी कहा गया, प्रचलित हुआ। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों के आगमन के बाद, फ़ारसी और अरबी भाषाओं का प्रभाव तेजी से बढ़ा। अफ़गान, फ़ारसी और तुर्क शासकों के दरबार, प्रशासन और व्यापार में इन भाषाओं का उपयोग होता था, जिससे हिंदी में नए शब्द, उच्चारण और अभिव्यक्तियां जुड़ गईं। यह समय हिंदी के स्वरूप को गढ़ने और उसे विविधता देने का निर्णायक दौर था।

हिंदी और उर्दू का साझा इतिहास

हिंदी और उर्दू को अक्सर अलग भाषाएं माना जाता है, लेकिन दोनों का मूल स्रोत दिल्ली क्षेत्र की खड़ी बोली है। 13वीं शताब्दी में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तो स्थानीय बोली में फ़ारसी और अरबी के अनेक शब्दों का प्रवेश हुआ। यही मिश्रित भाषा बाद में हिंदुस्तानी नाम से पहचानी गई। हिंदुस्तानी का एक रूप, जो देवनागरी लिपि में और संस्कृतनिष्ठ शब्दों के साथ लिखा जाता था, वह हिंदी कहलाया; जबकि दूसरा रूप, जो फ़ारसी लिपि में और अरबी-फ़ारसी शब्दावली के साथ विकसित हुआ, वह उर्दू बना। दोनों भाषाओं ने साहित्य में अमूल्य योगदान दिया, अमीर खुसरो के गीत, कबीर और रहीम के दोहे, तथा पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथ इसके उदाहरण हैं। यह साझा इतिहास साबित करता है कि भाषाएं केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि सांस्कृतिक मिलन का परिणाम हैं।

देवनागरी लिपि का विकास और ऐतिहासिक आधार

देवनागरी लिपि का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है और इसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से मानी जाती है। गुप्तकाल (4वीं–6वीं शताब्दी) में इसका प्रारंभिक रूप देखा गया, जबकि 7वीं शताब्दी में इसके संरचनात्मक नियम स्पष्ट होने लगे। समय के साथ इसमें सुधार होते गए और 11वीं शताब्दी तक यह पूर्ण विकसित और मानकीकृत हो गई। देवनागरी केवल हिंदी की ही लिपि नहीं है - यह संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली जैसी भाषाओं के लिए भी आधिकारिक लेखन प्रणाली है। धार्मिक ग्रंथों से लेकर आधुनिक साहित्य और शिक्षा तक, देवनागरी ने हमेशा एक सुसंगत, वैज्ञानिक और पठनीय लिपि का रूप प्रदान किया।

देवनागरी लिपि की संरचना और लेखन प्रणाली

देवनागरी की सबसे अनूठी बात यह है कि यह शब्दांश-आधारित लिपि है, न कि केवल वर्ण-आधारित। इसमें कुल 13 स्वर और 33 व्यंजन हैं, जो मात्राओं, विरामचिह्नों और हलंत (्) के साथ मिलकर अनगिनत ध्वनियों का निर्माण करते हैं। इसका लेखन बाएं से दाएं होता है और हर शब्द के ऊपर एक शिरोरेखा खिंचती है, जो अक्षरों को आपस में जोड़ती है और शब्द की पहचान को स्पष्ट बनाती है। इसके अलावा, देवनागरी में स्वर और व्यंजन अलग-अलग चिह्नों के रूप में मौजूद होते हैं, लेकिन लिखते समय वे मिलकर एक सटीक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यह व्यवस्था न केवल पढ़ने में सहज है, बल्कि ध्वन्यात्मक सटीकता भी प्रदान करती है।

देवनागरी वर्णमाला के उच्चारण और विशेष नियम

देवनागरी में हर व्यंजन के साथ एक अंतर्निहित स्वर ‘अ’ जुड़ा होता है, जिसे मात्रा चिह्नों के माध्यम से बदला या हटाया जाता है। उदाहरण के लिए, ‘क’ में अंतर्निहित ‘अ’ है, लेकिन ‘कि’ में ‘इ’ मात्रा इसे बदल देती है। उच्चारण का क्रम इस तरह से व्यवस्थित है कि ध्वनियां कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, यानी मुंह के विभिन्न हिस्सों से उत्पन्न होती हैं। यह क्रम न केवल ध्वन्यात्मक रूप से तार्किक है, बल्कि भाषा सीखने वालों के लिए भी आसान है। इसी कारण देवनागरी में उच्चारण और लिखावट के बीच असमानता बहुत कम है, जो इसे लैटिन (Latin) जैसी लिपियों से अलग बनाती है।

देवनागरी लिपि की अनूठी विशेषताएं

देवनागरी को अबुगिडा लिपि कहा जाता है, जिसमें व्यंजन मूल अक्षर होते हैं और स्वर उनके साथ जुड़े चिह्न के रूप में आते हैं। इस संरचना के कारण यह लिपि न तो पूरी तरह वर्णमाला है और न ही मात्राक्षर - बल्कि दोनों का संगम है। इसमें अनुनासिक स्वर (ँ, ँ) के लिए विशेष चिह्न, संयुक्त व्यंजन (त्र, क्ष, ज्ञ) के लिए विशिष्ट संयोजन, और विशेषक चिह्नों का प्रयोग देखने को मिलता है। शीर्ष रेखा (शिरोरेखा) इसे दृश्य रूप से एकरूप बनाती है, जबकि ध्वनियों का सटीक प्रतिनिधित्व इसे वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों दृष्टियों से श्रेष्ठ बनाता है। यही कारण है कि देवनागरी को दुनिया की सबसे व्यवस्थित लिपियों में गिना जाता है।

संदर्भ-

सोयाबीन का सफर: पूर्वी एशिया से दुनिया तक, सेहत और स्वाद का अनोखा संगम

फल-सब्ज़ियां

Fruits and Vegetables

12-09-2025 09:24 AM

Lucknow-Hindi

लखनऊवासियो, अगर आपने कभी टोफू (tofu), सोया दूध (soya milk), सोया चंक्स (soya chunks), सोया सॉस (soya sauce) या टेम्पेह (Tempeh) का स्वाद लिया है, तो समझ लीजिए कि आप पहले ही सोयाबीन (soybean) के अनोखे और पोषक संसार से जुड़ चुके हैं। यह साधारण-सा दिखने वाला दाना सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि पोषण, सेहत और स्वाद का ऐसा संगम है, जिसने पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है। इसका सफर सदियों पहले पूर्वी एशिया की उपजाऊ ज़मीनों से शुरू हुआ था, और आज यह विश्वभर में सबसे ज़्यादा उगाई और खाई जाने वाली फसलों में से एक बन चुका है सोयाबीन में मौजूद उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन (protein) हमारे शरीर को मांसपेशियों की मजबूती और ऊतकों की मरम्मत के लिए ज़रूरी आधार देता है। इसमें पाए जाने वाले सभी नौ आवश्यक अमीनो एसिड (amino acid), ओमेगा-3 (Omega-3) और ओमेगा-6 (Omega-6) फैटी एसिड (fatty acid), विटामिन (vitamin), खनिज और आइसोफ्लेवोन्स (Isoflavones) इसे एक सम्पूर्ण पोषण स्रोत बना देते हैं। यह हृदय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल - एलडीएल (Cholesterol - LDL) को घटाता है, पाचन को मज़बूत करता है और हड्डियों को मज़बूती प्रदान करता है। इतना ही नहीं, रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं के लिए इसके हार्मोन-संतुलनकारी (Hormone-balancing) गुण विशेष रूप से लाभकारी साबित होते हैं। आज के समय में, जब लोग स्वस्थ जीवनशैली और संतुलित आहार को लेकर जागरूक हो रहे हैं, सोयाबीन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के आहार में बराबर महत्व पा रहा है। इसके विविध व्यंजन और व्युत्पाद न केवल स्वाद में लाजवाब हैं, बल्कि सेहतमंद विकल्प भी प्रदान करते हैं। यही कारण है कि यह दाना, जिसे कभी सिर्फ किसान के खेतों तक सीमित समझा जाता था, अब आधुनिक रसोईघरों और वैश्विक खाद्य उद्योग का एक अहम हिस्सा बन चुका है।

इस लेख में हम क्रमवार रूप से सोयाबीन से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को समझेंगे। सबसे पहले हम इसके परिचय और वैश्विक लोकप्रियता पर नज़र डालेंगे, ताकि यह समझ सकें कि यह फसल विश्वभर में क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम इसके प्रमुख स्वास्थ्य लाभों को विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि यह हमारे आहार में क्यों विशेष स्थान रखती है। आगे चलकर हम जीएमओ (GMO) सोयाबीन के फायदे और इससे जुड़े विवादों की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम इसके पोषण मूल्य और इसमें पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अंत में हम दुनिया के शीर्ष सोयाबीन उत्पादक देशों के आँकड़ों के साथ-साथ भारत की स्थिति और योगदान पर भी प्रकाश डालेंगे।

सोयाबीन का परिचय और वैश्विक लोकप्रियता

सोयाबीन (ग्लाइसिन मैक्स - Glycine max) फलियों के परिवार का एक बहुमूल्य पौधा है, जिसकी उत्पत्ति पूर्वी एशिया में हुई मानी जाती है। यह केवल एक साधारण दाल नहीं, बल्कि एक बहुमुखी खाद्य स्रोत है, जिसने विश्वभर की रसोइयों और खाद्य उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज यह दुनिया के सबसे अधिक उगाए और खाए जाने वाले पौधों में शामिल है। टोफू, सोया दूध, सोया सॉस और टेम्पेह जैसे व्युत्पादों ने इसके स्वाद और उपयोग को रसोई से लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक फैला दिया है। इसकी बढ़ती लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है कि यह प्रोटीन का सस्ता, टिकाऊ और पौष्टिक स्रोत है, खासकर उन देशों के लिए जहां मांस का उपभोग कम होता है। शाकाहारी और वीगन (vegan) जीवनशैली अपनाने वालों के लिए सोयाबीन ने प्रोटीन की कमी को दूर करने का एक भरोसेमंद और स्थायी समाधान प्रदान किया है।

सोया के प्रमुख स्वास्थ्य लाभ

सोयाबीन को स्वास्थ्य का खजाना कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन और सभी नौ आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो शरीर की वृद्धि, मांसपेशियों की मरम्मत और हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक हैं। इसमें मौजूद असंतृप्त वसा, विशेष रूप से ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड, हृदय को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये रक्त में ट्राइग्लिसराइड (Triglyceride) और “खराब” कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं। यह स्वाभाविक रूप से कोलेस्ट्रॉल मुक्त है, जिससे यह हृदय रोगियों और फिटनेस प्रेमियों दोनों के लिए उपयुक्त है। सोयाबीन का उच्च फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है और आंतों के स्वास्थ्य को मजबूत करता है। इसमें पोटैशियम (potassium) की प्रचुरता रक्तचाप को संतुलित रखने में सहायक है, जबकि आयरन (iron) शरीर में ऑक्सीजन (oxygen) के प्रभावी परिवहन के लिए जरूरी है। साथ ही, इसमें मौजूद आइसोफ्लेवोन्स, जो पौधों से प्राप्त प्राकृतिक यौगिक हैं, हड्डियों की घनत्व को बनाए रखने में मदद करते हैं और रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में हार्मोनल बदलाव से होने वाली समस्याओं को कम कर सकते हैं।

जीएमओ सोयाबीन: लाभ और विवाद

सोयाबीन आज दुनिया की सबसे अधिक उगाई जाने वाली आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएमओ) फ़सल है, जिसे आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के ज़रिए विकसित किया गया है। इसके जीन में इस तरह के बदलाव किए जाते हैं कि पौधा कीटों, बीमारियों, खरपतवार-नाशकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर सके। समर्थकों का तर्क है कि जीएमओ सोयाबीन की उपज अधिक होती है, उत्पादन लागत कम होती है, और फसल की गुणवत्ता भी स्थिर रहती है। इससे वैश्विक खाद्य मांग को पूरा करना आसान होता है। हालांकि, इसके विरोधी इसे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए संभावित जोखिम मानते हैं। उनका कहना है कि लंबे समय तक जीएमओ खाद्य पदार्थों के सेवन के प्रभावों पर अभी पर्याप्त शोध नहीं हुआ है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए - FDA) का दावा है कि जीएमओ सोयाबीन पारंपरिक सोयाबीन की तरह ही सुरक्षित है, लेकिन सार्वजनिक बहस और उपभोक्ता की चिंता अब भी बनी हुई है। यह विवाद जीएमओ सोयाबीन को कृषि और खाद्य सुरक्षा की राजनीति का केंद्र बना देता है।

सोयाबीन का पोषण मूल्य

सोयाबीन का पोषण प्रोफ़ाइल (nutritional profile) इसे सुपरफ़ूड (superfood) की श्रेणी में लाने के लिए पर्याप्त है। 100 ग्राम उबले सोयाबीन में लगभग 16.6 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है, जो मांसपेशियों और ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक है। इसमें 9 ग्राम स्वस्थ वसा होती है, जो ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, और 9.9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट (carbohydrate) शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। 6 ग्राम आहार फाइबर पाचन को सुचारु रखता है और आंतों में अच्छे बैक्टीरिया (bacteria) के विकास को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, सोयाबीन में विटामिन B समूह, पोटैशियम, आयरन, कैल्शियम (calcium), मैग्नीशियम (magnesium) और एंटीऑक्सीडेंट (antioxidant) भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह पोषण संतुलन इसे न केवल शाकाहारियों बल्कि खिलाड़ियों, जिम करने वालों और स्वास्थ्य-सचेत लोगों के बीच भी लोकप्रिय बनाता है। नियमित सेवन से यह शरीर की ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक सतर्कता बनाए रखने में मदद करता है।

दुनिया के शीर्ष सोयाबीन उत्पादक देश (2023/24)

सोयाबीन का उत्पादन एक वैश्विक कृषि उद्योग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2023/24 के आँकड़ों के अनुसार, ब्राज़ील (Brazil) 153 मिलियन मीट्रिक (million metric) टन (39%) उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश है। उसके बाद अमेरिका 113.34 मिलियन मीट्रिक टन (29%) के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि अर्जेंटीना (Argentina) 48.1 मिलियन मीट्रिक टन (12%) उत्पादन करता है। इन तीन देशों की संयुक्त हिस्सेदारी वैश्विक उत्पादन का लगभग 80% है, जो इस बात को दर्शाता है कि सोयाबीन व्यापार में कुछ ही देश प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा, चीन, भारत, पैराग्वे (Paraguay) और कनाडा भी सोयाबीन उत्पादन में योगदान करते हैं। भारत करीब 11.88 मिलियन मीट्रिक टन (3%) उत्पादन के साथ विश्व सूची में शामिल है, और यहाँ यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन के बढ़ते दाम और मांग को देखते हुए, भारत के पास आने वाले वर्षों में अपने उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के बड़े अवसर हैं।

संदर्भ-

लखनऊवासियो, जानिए भोजन से कोशिकाओं तक ऊर्जा पहुंचाने की अद्भुत जैविक यात्रा

कोशिका के आधार पर

By Cell Type

11-09-2025 09:16 AM

Lucknow-Hindi

लखनऊवासियो, हमारे शरीर के भीतर हर क्षण एक ऐसी अदृश्य लेकिन चमत्कारिक प्रक्रिया चल रही है, जो हमारी जिंदगी को हर पल ऊर्जा देती है, ऊर्जा उत्पादन। जैसे लखनऊ की गलियां, बाजार और घर रोशनी और बिजली से जगमगाते रहते हैं, वैसे ही हमारी हर कोशिका ऊर्जा से जीवित और सक्रिय रहती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, लेकिन यह सीधे हमारे काम नहीं आती; इसके पीछे एक लंबा, जटिल और बेहद सटीक जैव-रासायनिक सफर होता है। इस सफर में सबसे अहम भूमिका निभाता है चयापचय (Metabolism), एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे खाने को छोटे-छोटे अणुओं में तोड़कर उन्हें ऊर्जा में बदल देती है, और फिर उसी ऊर्जा से हमारी मांसपेशियां चलती हैं, दिमाग सोचता है, दिल धड़कता है और अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। इसे यूं समझिए, जैसे एक रसोई में कच्ची सामग्री को पकाकर स्वादिष्ट और पोषक भोजन तैयार किया जाता है, बस, यहां ‘रसोई’ हमारी कोशिका है और ‘भोजन’ से बनने वाला ‘ऊर्जा व्यंजन’ है एटीपी (ATP), जो हमें जीवित और सक्रिय रखता है।

इस लेख में हम ऊर्जा उत्पादन की उस अद्भुत प्रक्रिया को समझेंगे, जो हमारी हर कोशिका में चलती है। शुरुआत करेंगे यह जानने से कि कोशिकाओं को ऊर्जा क्यों चाहिए और इसमें चयापचय (Metabolism) की क्या भूमिका है। फिर समझेंगे शर्करा, प्रोटीन (protein) और अमीनो एसिड (amino acid) का महत्व, और भोजन से ऊर्जा पाने की पाचन प्रक्रिया। इसके बाद देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस (Glycolysis) से पाइरूवेट (Pyruvate) निर्माण तक के चरण, माइटोकॉन्ड्रिया (Mitochondria) में साइट्रिक एसिड (citric acid) चक्र से एटीपी उत्पादन का रहस्य, और अंत में ऑक्सीजन (Oxygen) व किण्वन की भूमिका।

मानव कोशिकाओं में ऊर्जा की आवश्यकता और चयापचय की भूमिका

हमारे शरीर की हर कोशिका दिन-रात काम में लगी रहती है, दिल की धड़कन बनाए रखना, सांस लेना, मांसपेशियों को चलाना, दिमाग को विचार और यादों के लिए सक्रिय रखना, यहां तक कि सोते समय भी शरीर के अंदर लाखों सूक्ष्म प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इन सभी कार्यों के लिए ऊर्जा की लगातार जरूरत होती है। यह ऊर्जा हमें चयापचय (Metabolism) नामक प्रक्रिया से मिलती है, जो दो हिस्सों में बंटी है, कैटोबोलिक (Catabolic) प्रतिक्रियाएं, जिनमें बड़े अणुओं को तोड़कर ऊर्जा मुक्त की जाती है, और एनाबॉलिक (Anabolic) प्रतिक्रियाएं, जिनमें ऊर्जा का इस्तेमाल करके नई संरचनाएं और अणु बनाए जाते हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसे एक फैक्ट्री में पुराने हिस्सों को पिघलाकर नया सामान बनाया जाए, एक संतुलित व्यवस्था जो हमें ज़िंदा, स्वस्थ और सक्रिय रखती है।

शर्करा, प्रोटीन और अमीनो एसिड का महत्व

हमारे शरीर के लिए शर्करा (कार्बोहाइड्रेट - Carbohydrates) सबसे तेज़ और आसान ऊर्जा स्रोत है, जैसे कार के लिए पेट्रोल। ग्लूकोज, जो एक सरल शर्करा है, तुरंत ऊर्जा में बदलकर हमें दौड़ने, सोचने, बोलने, यहां तक कि पलक झपकाने की भी शक्ति देता है। प्रोटीन (protein) हमारे शरीर की इमारत के ईंट-पत्थर हैं, ये हमारी मांसपेशियों, त्वचा, बाल, नाखून से लेकर हार्मोन (hormone) और एंजाइम (enzyme) तक का निर्माण करते हैं। एंजाइम, जो प्रोटीन से ही बनते हैं, हमारे शरीर के रासायनिक कारखाने के मैनेजर की तरह हैं, जो हर प्रक्रिया को समय पर और सही तरीके से होने में मदद करते हैं। अमीनो एसिड (amino acid), जिन्हें प्रोटीन के निर्माण खंड कहा जाता है, न सिर्फ संरचना देते हैं बल्कि हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर (Neurotransmitters) और प्रतिरक्षा से जुड़े अणुओं के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिना इनके शरीर का न तो विकास हो सकता है, न मरम्मत।

भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया और पाचन

हम जो खाना खाते हैं, वह सीधे ऊर्जा में नहीं बदलता, पहले उसे छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है ताकि कोशिकाएं उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। यह सफर मुंह से शुरू होता है, जहां लार में मौजूद एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर खाना पाचन तंत्र में पहुंचकर विभिन्न एंजाइमों की मदद से ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड (Fatty Acid) जैसे मोनोमर अणुओं में बदल जाता है। इसके बाद ये रक्त के जरिए हमारी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, जहां साइटोसोल (Cytosol) और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करके ऊर्जा उत्पादन की असली प्रक्रिया शुरू होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाकर मशीनों में डालना, जहां से तैयार प्रोडक्ट (ऊर्जा) निकलती है।

ग्लाइकोलाइसिस और पाइरूवेट का निर्माण

ऊर्जा उत्पादन का पहला बड़ा चरण है ग्लाइकोलाइसिस, जो कोशिका के साइटोसोल में होता है। इसमें एक ग्लूकोज अणु दो पाइरूवेट अणुओं में टूट जाता है, और साथ ही थोड़ी मात्रा में एटीपी (शरीर की ऊर्जा मुद्रा) और एनएडीएच (इलेक्ट्रॉन कैरियर) (NADH - Electron Career) बनते हैं। यह प्रक्रिया खास इसलिए है क्योंकि इसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, यानी यह अवायवीय परिस्थितियों में भी ऊर्जा दे सकती है। हालांकि, इस चरण से बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन यह शरीर को तुरंत, आपातकालीन ऊर्जा उपलब्ध कराने का बेहतरीन तरीका है। एथलीट (athlete), तेज दौड़ने वाले खिलाड़ी या भारी वजन उठाने वाले लोग अपने मांसपेशियों में इसी त्वरित ऊर्जा प्रणाली पर निर्भर रहते हैं।

माइटोकॉन्ड्रिया में साइट्रिक एसिड चक्र और एटीपी उत्पादन

ग्लाइकोलाइसिस से बने पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचते हैं, जिन्हें कोशिका का "पावरहाउस" (powerhouse) कहा जाता है। यहां साइट्रिक एसिड चक्र (Krebs Cycle) चलता है, जिसमें पाइरूवेट से एनएडीएच और एफ़एडीएच₂ (FADH₂) जैसे ऊर्जा-समृद्ध अणु बनते हैं। ये अणु इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में जाकर ऑक्सीजन की मदद से बड़ी मात्रा में एटीपी बनाते हैं, एक ग्लूकोज अणु से लगभग 36 एटीपी तक! यह प्रक्रिया बेहद कुशल है और तभी संभव है जब ऑक्सीजन मौजूद हो। यही वजह है कि गहरी और स्थिर सांसें लेना, खासकर व्यायाम के दौरान, ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी है।

ऊर्जा उत्पादन में ऑक्सीजन और किण्वन की भूमिका

जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती, तो कोशिकाएं एटीपी बनाने के लिए किण्वन का सहारा लेती हैं। इसमें पाइरूवेट लैक्टिक एसिड (pyruvate lactic acid) (पशु कोशिकाओं में) या एथेनॉल (ethanol) और सीओ₂ (CO₂) (कुछ सूक्ष्मजीवों में) में बदल जाता है। यह प्रक्रिया एटीपी की बहुत कम मात्रा बनाती है, लेकिन आपातकाल में शरीर के लिए जीवनरक्षक साबित होती है। उदाहरण के तौर पर, जब हम अचानक तेज़ दौड़ लगाते हैं और सांस फूलने लगती है, तो हमारी मांसपेशियां ऑक्सीजन की कमी के बावजूद किण्वन के जरिए ऊर्जा बनाती रहती हैं। हालांकि, इसके साथ बनने वाला लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में जलन और थकान का कारण बनता है, जिससे हमें आराम लेने की जरूरत महसूस होती है।

संदर्भ-

भारतीय रॉक-कट वास्तुकला: मौर्यकाल से जैन स्मारकों तक की अद्भुत यात्रा

धर्म का उदयः 600 ईसापूर्व से 300 ईस्वी तक

Age of Religion: 600 BCE to 300 CE

10-09-2025 09:30 AM

Lucknow-Hindi

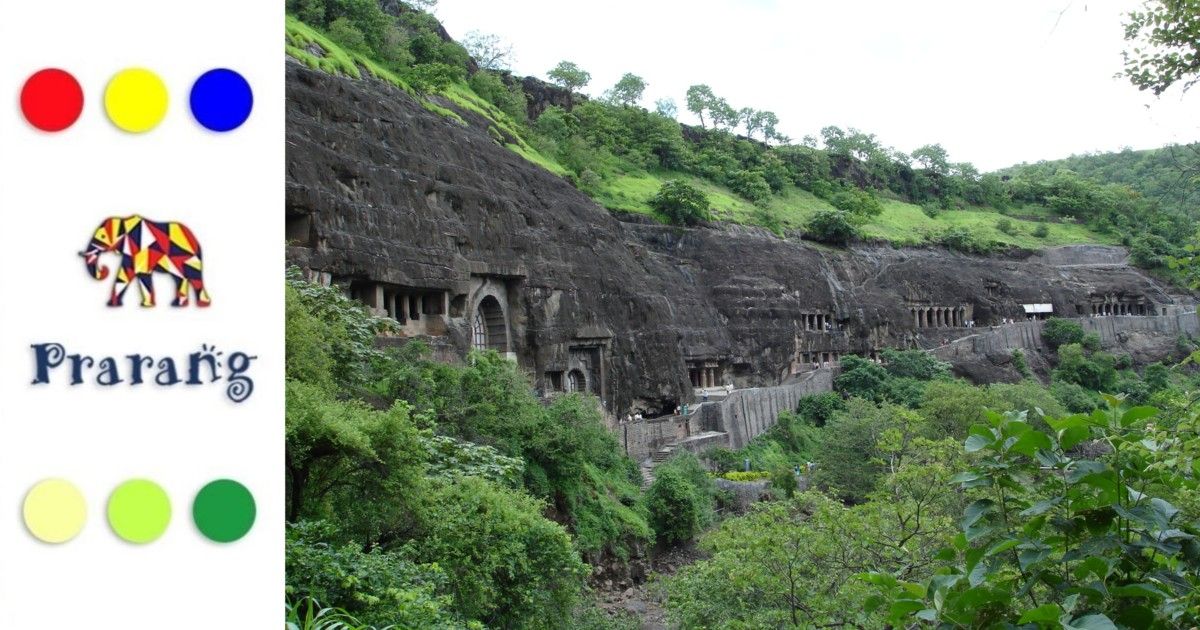

लखनऊवासियो, भारत की प्राचीन कला और स्थापत्य की विरासत में रॉक-कट (rock-cut) वास्तुकला का स्थान सचमुच अद्वितीय है। यह वह अद्भुत तकनीक है, जिसमें विशाल चट्टानों और पहाड़ों को तराशकर भीतर से मंदिर, विहार, गुफाएं और भव्य स्मारक रचे जाते थे। इस कला की विशेषता यह है कि इसमें अलग से ईंट, लकड़ी या गारे का प्रयोग नहीं होता, बल्कि पूरी संरचना प्राकृतिक पत्थर से ही जन्म लेती है। रॉक-कट निर्माण न केवल तत्कालीन इंजीनियरिंग (engineering) और शिल्पकला की श्रेष्ठता का जीवंत प्रमाण हैं, बल्कि उस युग की धार्मिक आस्थाओं, सांस्कृतिक मूल्यों और कलात्मक संवेदनाओं का भी सजीव चित्रण करते हैं। बौद्ध धर्म के शांत विहारों और चैत्यगृहों से लेकर हिंदू मंदिरों की भव्य मूर्तियों और जैन स्मारकों की सूक्ष्म नक्काशियों तक, यह शैली भारतीय सभ्यता की विविधता और गहराई को दर्शाती है। हर स्थल अपनी अलग कहानी कहता है, कभी ध्यान में लीन भिक्षुओं का केंद्र, तो कभी देवताओं के अलंकारिक रूप का उत्सव। अजंता, एलोरा, महाबलीपुरम और एलिफेंटा (elephanta) जैसे विश्वप्रसिद्ध स्थलों पर जाकर आज भी यह महसूस होता है कि मानवीय रचनात्मकता और परिश्रम पत्थर में अमर हो सकते हैं। इसीलिए रॉक-कट वास्तुकला केवल एक स्थापत्य शैली नहीं, बल्कि भारत के अतीत की आत्मा का मूर्त रूप है।

इस लेख में हम चरणबद्ध तरीके से जानेंगे कि भारतीय रॉक-कट वास्तुकला की शुरुआत कैसे हुई और इसकी खासियतें क्या-क्या हैं। हम मौर्यकाल से लेकर प्रारंभिक बौद्ध गुफाओं तक के विकास की कहानी समझेंगे, फिर देखेंगे कि गुप्त और चालुक्यकाल में यह शैली किस तरह अपने स्वर्णिम दौर में पहुँची। इसके बाद हम भारत के प्रमुख रॉक-कट स्मारकों और स्थलों की ऐतिहासिक, धार्मिक और कलात्मक महत्ता पर नजर डालेंगे, और अंत में जानेंगे कि जैन स्मारकों के विकास के साथ इस वास्तुकला ने अपने अंतिम चरण में कैसी विशिष्ट पहचान बनाई।

भारतीय रॉक-कट वास्तुकला का परिचय और विशेषताएँ

भारतीय रॉक-कट वास्तुकला प्राचीन इंजीनियरिंग, कला और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम है। इसमें विशाल चट्टानों और पहाड़ों को तराशकर भीतर से पूरी-की-पूरी संरचनाएँ बनाई जाती थीं, जिससे वे प्राकृतिक मजबूती और दीर्घायु प्राप्त करती थीं। इसमें लकड़ी या ईंट का प्रयोग लगभग नहीं होता था, जिससे संरचना पर मौसम या समय का असर बेहद धीमा पड़ता। इन स्थलों में बारीक नक्काशी, मूर्तिकला, भित्तिचित्र और शिलालेख तत्कालीन समाज की धार्मिक आस्थाओं, सांस्कृतिक जीवन और कलात्मक परंपराओं का सजीव चित्रण करते हैं। वैश्विक स्तर पर, अजंता, एलोरा और महाबलीपुरम जैसे स्थल न केवल भारत की ऐतिहासिक धरोहर माने जाते हैं, बल्कि विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल हैं, जो मानव सभ्यता की शिल्पकला के उत्कर्ष का प्रमाण हैं।

प्रारंभिक विकास: मौर्यकाल से बौद्ध गुफाओं तक

रॉक-कट वास्तुकला का संगठित और योजनाबद्ध विकास मौर्यकाल में प्रारंभ हुआ। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए बिहार के बाराबर और नागार्जुन की गुफाएं बनवाईं, जो आज भी अपनी संरचना की सादगी और मजबूती के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके पोते दशरथ ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दियों में महाराष्ट्र की कन्हेरी और अजंता गुफाएं, तथा बिहार की नागार्जुन गुफाएं, बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवास, ध्यान और प्रवचन स्थलों के रूप में निर्मित की गईं। इन गुफाओं में चैत्यगृह (पूजा कक्ष), विहार (आवासीय कक्ष) और लकड़ी की नकल करते पत्थर के स्तंभ, तत्कालीन निर्माण कौशल और धार्मिक समर्पण को दर्शाते हैं।

गुप्तकाल और चालुक्यकाल में उत्कर्ष

गुप्तकाल (चौथी-छठी शताब्दी ईस्वी) भारतीय कला का स्वर्णयुग माना जाता है, और इस समय रॉक-कट वास्तुकला ने अद्वितीय ऊँचाइयाँ छुईं। अजंता गुफाओं में बने भित्तिचित्रों और मूर्तियों में भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाएँ इतनी जीवंतता से उकेरी गई हैं कि वे समय की सीमाओं को पार कर अमर हो गई हैं। चालुक्यकाल (छठी-आठवीं शताब्दी) में कर्नाटक के बादामी गुफा मंदिर और ऐहोल जैसे स्थलों का विकास हुआ, जहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध परंपराओं का अनूठा संगम देखने को मिलता है। इस दौर की गुफाएं केवल धार्मिक स्थल ही नहीं रहीं, बल्कि कला, संगीत और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के केंद्र भी बन गईं।

महत्वपूर्ण स्मारक और स्थल

भारत के विभिन्न हिस्सों में फैले रॉक-कट स्मारक आज भी प्राचीन शिल्पकला के अद्भुत उदाहरण हैं। एलोरा गुफाओं में कैलाश मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसे एक ही विशाल चट्टान को तराशकर बनाया गया और जिसमें स्थापत्य की अद्भुत जटिलता झलकती है। मुंबई के पास एलिफेंटा द्वीप की गुफाओं में शिव के त्रिमूर्ति रूप की भव्य प्रतिमा भारतीय मूर्तिकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित रथ और मंडप द्रविड़ स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं। ग्वालियर किले की गुफाओं में जैन प्रतिमाएं, एहोल के गुफा मंदिर और नासिक की पांडवलेनी गुफाएं भी अपने-अपने समय की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण हैं।

अंतिम चरण और जैन स्मारकों का विकास

रॉक-कट वास्तुकला के अंतिम चरण में जैन धर्म ने इसे नई पहचान दी। मध्यकाल में ग्वालियर किले में निर्मित विशालकाय जैन प्रतिमाएं, एलोरा के जैन मंदिर और कर्नाटक का श्रवणबेलगोला इस दौर की श्रेष्ठ कृतियां हैं। इन संरचनाओं में शांति, अहिंसा और तपस्या जैसे जैन धर्म के मूल सिद्धांतों का कलात्मक रूपांतरण देखने को मिलता है। यहां की मूर्तियां न केवल आकार में विशाल हैं, बल्कि उनकी नक्काशी इतनी बारीक है कि प्रत्येक भाव और मुद्रा स्पष्ट झलकती है। यह काल रॉक-कट वास्तुकला के धार्मिक विविधीकरण और कलात्मक परिष्कार का प्रतीक माना जाता है।

संदर्भ-

लखनऊ के किसानों के लिए मिट्टी के केकड़ों की खेती: आय और तकनीक का नया अवसर

समुद्री संसाधन

Marine Resources

09-09-2025 09:13 AM

Lucknow-Hindi

लखनऊवासियो, हमारे प्रदेश में खेती के नए-नए विकल्प खोजने की ज़रूरत अब पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। परंपरागत फसलों के साथ-साथ अगर किसान अतिरिक्त आय के स्रोत अपनाएं, तो उनकी आर्थिक स्थिति मज़बूत हो सकती है। इन्हीं विकल्पों में से एक है मिट्टी के केकड़ों की खेती, जो न केवल देश में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी बड़ी मांग रखती है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि भारत में केकड़ा उत्पादन की स्थिति क्या है, मिट्टी के केकड़ों की आर्थिक और बाज़ार महत्ता कितनी है, कौन-कौन सी प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं, खेती की कौन सी पद्धतियां सबसे प्रभावी हैं, और इसके लिए मिट्टी, पानी तथा पर्यावरण की क्या आवश्यकताएं होती हैं।

हम सबसे पहले भारत में केकड़ा उत्पादन के आंकड़े और प्रमुख राज्यों के योगदान को समझेंगे। इसके बाद मिट्टी के केकड़ों की आर्थिक और बाज़ार महत्ता पर बात करेंगे, जिससे किसानों को इसकी संभावनाएं साफ़ हो जाएंगी। फिर हम प्रमुख प्रजातियों और उनकी विशेषताओं का परिचय देंगे। चौथे भाग में खेती की पद्धतियां और तकनीकें जानेंगे, और अंत में पानी, मिट्टी और पर्यावरण की आवश्यकताओं पर चर्चा करेंगे।

भारत में केकड़ा उत्पादन की स्थिति और योगदान

भारत के तटीय और नदी किनारे के क्षेत्रों में केकड़ा उत्पादन सदियों से स्थानीय आजीविका का एक अहम हिस्सा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर हर साल लाखों टन केकड़ों का उत्पादन होता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्य अग्रणी स्थान पर हैं। इन राज्यों में पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों का मेल केकड़ा उत्पादन को निरंतर बढ़ा रहा है। लखनऊ जैसे भीतरी और समुद्र से दूर इलाकों में यह गतिविधि अपेक्षाकृत नई है, लेकिन नियंत्रित जलाशयों, कृत्रिम तालाबों और तकनीकी सहायता से अब यहाँ भी इसका विस्तार संभव हो रहा है। मौसमी पैटर्न (pattern) के हिसाब से देखा जाए तो मानसून के बाद का समय केकड़ों की तेज़ वृद्धि और अच्छी गुणवत्ता के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, जबकि सर्दियों में उत्पादन और पकने की गति थोड़ी धीमी हो सकती है।

मिट्टी के केकड़ों की आर्थिक और बाज़ार महत्ता

मिट्टी के केकड़े न सिर्फ़ स्वाद और पोषण के लिए मशहूर हैं, बल्कि ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में एक उच्च-मूल्यवान जलीय उत्पाद के रूप में पहचाने जाते हैं। भारत में इनकी मांग तटीय राज्यों के साथ-साथ महानगरों के होटलों और रेस्टोरेंट्स (restaurant) में भी तेज़ी से बढ़ रही है। निर्यात की बात करें तो सिंगापुर, मलेशिया, चीन और मध्य-पूर्व के देशों में भारतीय केकड़ों को प्रीमियम (premium) दाम पर खरीदा जाता है। किसानों और मत्स्य-पालकों के लिए यह व्यवसाय कम समय में अच्छा मुनाफा देने वाला विकल्प है, खासकर तब जब वे गुणवत्ता नियंत्रण और सही प्रजातियों पर ध्यान दें। त्योहारी मौसम, पर्यटन सीज़न और निर्यात के उच्च समय में इनकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है, जिससे यह खेती अन्य पारंपरिक मछली पालन की तुलना में अधिक लाभकारी सिद्ध होती है।

केकड़ों की प्रमुख प्रजातियां और उनकी विशेषताएं

भारत में पाए जाने वाले केकड़ों की विविधता इन्हें एक आकर्षक मत्स्य-उद्योग विकल्प बनाती है। स्काइला सेराटा (Scylla serrata) सबसे प्रसिद्ध प्रजाति है, जो बड़े आकार, तेज़ विकास दर और उच्च बाज़ार मूल्य के लिए जानी जाती है। स्काइला ट्रैंक्यूबेरिका (Scylla tranquebarica) का शरीर मजबूत और अनुकूलन क्षमता अच्छी होती है, जिससे यह विभिन्न जल परिस्थितियों में पनप सकती है। लाल पंजे वाले मिट्टी के केकड़े स्थानीय बाज़ारों में अपनी पहचान और विशिष्ट स्वाद के लिए मशहूर हैं, जबकि हरे मिट्टी के केकड़े हल्के खारे पानी में पनपते हैं और उनकी पैदावार तेज़ होती है। हर प्रजाति के लिए भोजन, पानी का तापमान और लवणता के अलग-अलग मानक होते हैं, जिन्हें समझना और पालन करना सफल खेती के लिए ज़रूरी है।

खेती की पद्धतियां और तकनीकें

केकड़ा पालन में मुख्यतः दो पद्धतियां अपनाई जाती हैं, ग्रो-आउट सिस्टम (Grow-out System) और फैटेनिंग सिस्टम (Fattening System)। ग्रो-आउट सिस्टम में छोटे आकार के केकड़ों को पालकर वयस्क और बाज़ार योग्य आकार तक पहुंचाया जाता है, जिसमें कई महीने लग सकते हैं। वहीं, फैटेनिंग सिस्टम अपेक्षाकृत तेज़ है, जिसमें कमज़ोर या दुबले केकड़ों को थोड़े समय (आमतौर पर 4–6 सप्ताह) में उच्च गुणवत्ता और वजन तक पहुंचाया जाता है। तालाब चयन में पानी का प्रवाह, ज्वार-भाटा का असर, और पर्याप्त गहराई का ध्यान रखना चाहिए। तालाब निर्माण के समय किनारों को मजबूत, पानी के रिसाव को रोकने योग्य और साफ-सफाई में आसान बनाया जाता है। नियमित सफाई, पानी की गुणवत्ता की निगरानी और भोजन प्रबंधन इन तकनीकों की सफलता की कुंजी है।

पानी, मिट्टी और पर्यावरणीय आवश्यकताएं

मिट्टी के केकड़ों की अच्छी पैदावार के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियां बेहद महत्वपूर्ण हैं। चिकनी और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी में ये सबसे अच्छा विकास करते हैं। पानी की गुणवत्ता में खारे और मीठे पानी का संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है, ताकि इनके प्राकृतिक आवास की नकल की जा सके। आदर्श पीएच (pH) स्तर 7.5–8.5 होना चाहिए और तापमान 25–32°C के बीच रहना चाहिए। ज्वार-भाटा नियंत्रण से पानी में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन (oxygen) का स्तर संतुलित रहता है। इसके अलावा, रोगजनकों और परजीवियों से बचाव के लिए समय-समय पर पानी का परीक्षण और जैव-सुरक्षा उपाय अपनाना भी अनिवार्य है।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/2t3j529r

लखनऊ में बढ़ता प्लास्टिक संकट: पर्यावरण, स्वास्थ्य और भविष्य पर मंडराता खतरा

नगरीकरण- शहर व शक्ति

Urbanization - Towns/Energy

08-09-2025 09:09 AM

Lucknow-Hindi

लखनऊवासियो, आपमें से कितनों ने गौर किया है कि हमारे शहर की गलियों, सड़कों और नालियों में पड़े प्लास्टिक (plastic) कचरे के ढेर कभी-कभी हफ़्तों तक वैसे ही पड़े रहते हैं? ये ढेर न सिर्फ़ शहर की खूबसूरती को बिगाड़ते हैं, बल्कि बरसात के दिनों में नालियों के जाम, सड़कों पर जलभराव और चारों तरफ़ फैली बदबू का भी बड़ा कारण बनते हैं। यह मंजर केवल लखनऊ का नहीं है, पूरे भारत में प्लास्टिक कचरे का यह बढ़ता पहाड़ अब एक गंभीर राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुका है। हर दिन हमारे घरों, बाज़ारों और कारखानों से निकलने वाला यह कचरा चुपचाप हमारी हवा को गंदा कर रहा है, हमारे पानी में ज़हर घोल रहा है और मिट्टी की ज़िंदगी छीन रहा है। सोचिए, जो प्लास्टिक आज हमें सुविधा देता है, वही कल हमारे बच्चों की सेहत, हमारी रोज़ी-रोटी और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भारी मुसीबत बन रहा है। अब सवाल यह नहीं कि समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि यह है कि हम इसे कब और कैसे रोकेंगे।

इस लेख में हम सबसे पहले भारत में प्लास्टिक कचरे की वर्तमान स्थिति और उससे जुड़े आंकड़ों को देखेंगे। इसके बाद, हम प्लास्टिक प्रदूषण में वृद्धि के प्रमुख कारणों को समझेंगे। फिर, हम कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के पर्यावरणीय और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर की चर्चा करेंगे। इसके बाद, हम इसके आर्थिक प्रभाव और आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे। अंत में, हम भारत में लागू प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के नियम, नीतियां और पहलों पर नज़र डालेंगे।

भारत में प्लास्टिक कचरे की वर्तमान स्थिति और सांख्यिकी

भारत आज दुनिया के सबसे बड़े प्लास्टिक कचरा उत्पादकों में से एक है। हर साल करोड़ों टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा सही तरीके से प्रबंधित नहीं हो पाता। आधिकारिक सरकारी रिपोर्टें और स्वतंत्र शोध संस्थाओं के आंकड़े अक्सर एक-दूसरे से मेल नहीं खाते, जिससे इस संकट का सही पैमाने पर आकलन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मौजूदा अनुमानों के अनुसार, भारत में उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक कचरे का एक बड़ा प्रतिशत “कुप्रबंधित” श्रेणी में आता है, यानि या तो यह खुले में पड़ा रह जाता है, जलाया जाता है, या बिना उपचार के लैंडफिल (landfill) में डाल दिया जाता है। पुनर्चक्रण (recycling) की दर बहुत सीमित है और गुणवत्ता-युक्त पुनर्चक्रण तो उससे भी कम। लखनऊ जैसे तेजी से बढ़ते महानगरों में, जहां जनसंख्या और प्लास्टिक की खपत दोनों तेज़ी से बढ़ रही हैं, यह समस्या और गंभीर रूप ले लेती है।

प्लास्टिक प्रदूषण में वृद्धि के प्रमुख कारण

प्लास्टिक प्रदूषण की सबसे बड़ी जड़ है अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का अपर्याप्त और असंगठित ढांचा। कई शहरों और कस्बों में आज भी कचरे को खुले में जलाना आम है, जिससे जहरीला धुआं हवा में घुल जाता है। दूसरी ओर, लैंडफिल में जमा प्लास्टिक मिट्टी और भूमिगत जल को दूषित करता है। एकल-उपयोग प्लास्टिक (single-use plastic) का अनियंत्रित इस्तेमाल, जैसे पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक कप, स्ट्रॉ (straw), स्थिति को और बिगाड़ता है। डेटा रिपोर्टिंग (Data reporting) में पारदर्शिता की कमी भी एक समस्या है; कई बार स्थानीय निकाय या तो सही आंकड़े इकट्ठा नहीं कर पाते या उन्हें सार्वजनिक नहीं करते। अनौपचारिक अपशिष्ट क्षेत्र, जिसमें कचरा बीनने वाले, छोटे कबाड़ी और स्थानीय पुनर्चक्रणकर्ता शामिल होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी, सुरक्षा मानकों की अनुपस्थिति और सामाजिक मान्यता के अभाव के कारण वे अपनी पूरी क्षमता से योगदान नहीं कर पाते।

कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के पर्यावरणीय प्रभाव

जब प्लास्टिक कचरे का सही तरीके से प्रबंधन नहीं होता, तो इसके परिणाम पर्यावरण पर बेहद गंभीर होते हैं। शहरों में यह नालियों और जल निकासी प्रणालियों को जाम कर देता है, जिससे बारिश के मौसम में जलभराव, मच्छरों की बढ़ोतरी और जलजनित रोगों का फैलाव होता है। ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों में यह कचरा नदियों और समुद्रों में बहकर जलीय जीवों के लिए घातक साबित होता है, कछुए, मछलियां और समुद्री पक्षी अक्सर प्लास्टिक निगलने से मर जाते हैं। ज़मीन पर जमा प्लास्टिक मिट्टी की संरचना को बिगाड़ देता है, जिससे उसकी उर्वरता घटती है और फसल उत्पादन प्रभावित होता है। और सबसे चिंताजनक है माइक्रोप्लास्टिक्स (Microplastics) का कृषि भूमि और पीने के पानी के स्रोतों में प्रवेश। यह सूक्ष्म कण खाद्य श्रृंखला में शामिल होकर धीरे-धीरे मनुष्यों और जानवरों दोनों के स्वास्थ्य पर असर डालते हैं।

मानव स्वास्थ्य पर प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे

प्लास्टिक के जलने से हवा में जहरीले रसायन, जैसे डाइऑक्सिन्स (Dioxins) और फ्यूरान्स (Furans) फैलते हैं, जो सांस के साथ शरीर में प्रवेश कर श्वसन संबंधी रोगों का कारण बनते हैं। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से कैंसर (cancer), हार्मोनल असंतुलन (hormonal imbalance) और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। माइक्रोप्लास्टिक्स का खतरा अपेक्षाकृत नया है, लेकिन यह और भी पेचीदा है, क्योंकि ये अदृश्य रूप से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं - खाने, पानी या यहां तक कि हवा के ज़रिए। वैज्ञानिक शोध अभी यह जानने में जुटे हैं कि यह कण लंबे समय में शरीर के अंगों, प्रतिरक्षा प्रणाली और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर डाल सकते हैं। लखनऊ जैसे घनी आबादी वाले शहरों में, जहां कचरा प्रबंधन की चुनौतियां पहले से ही मौजूद हैं, इन स्वास्थ्य खतरों का जोखिम और अधिक है।

आर्थिक प्रभाव और भविष्य की चुनौतियां

अगर प्लास्टिक प्रदूषण को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया, तो भारत को 2030 तक अरबों रुपये का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह नुकसान केवल सफाई और कचरा निपटान की लागत तक सीमित नहीं है; इससे पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि और यहां तक कि रियल एस्टेट (real estate) जैसे क्षेत्रों पर भी असर पड़ता है। प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण में तकनीकी और आर्थिक दोनों कठिनाइयां हैं, कम गुणवत्ता वाला प्लास्टिक पुन: उपयोग योग्य नहीं होता, और जो पुनर्चक्रित होता भी है, उसका बाजार मूल्य अक्सर बहुत कम होता है। यह स्थिति नीति-निर्माताओं, उद्योगों और समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब प्लास्टिक उत्पादन और उपभोग लगातार बढ़ रहा है।

भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के नियम और नीतियां

भारत सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए 2016 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू किए। इसके बाद 2021 में संशोधन कर एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया, और 2022 तथा 2024 के संशोधनों ने इन प्रतिबंधों को और सख्त कर दिया। इन नीतियों का उद्देश्य न केवल प्लास्टिक के उत्पादन और उपयोग को सीमित करना है, बल्कि पुनर्चक्रण और वैकल्पिक सामग्रियों को बढ़ावा देना भी है। सरकारी स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन और भारत प्लास्टिक समझौता जैसी पहलें सक्रिय हैं, वहीं गैर-सरकारी प्रयासों में प्रोजेक्ट रीप्लान (REPLAN - REducing PLAstic in Nature) और अन-प्लास्टिक कलेक्टिव (Un-Plastic Collective) जैसे कार्यक्रम शामिल हैं, जो जागरूकता फैलाने और व्यवहार में बदलाव लाने पर काम कर रहे हैं। हालांकि, इन सभी प्रयासों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि स्थानीय प्रशासन, नागरिक और उद्योग कितनी गंभीरता से इसमें भाग लेते हैं।

संदर्भ-

लखनऊ में गणेश चतुर्थी: आस्था, संस्कृति और नवाबी रंग का अनोखा संगम

विचार I - धर्म (मिथक / अनुष्ठान)

Thought I - Religion (Myths/ Rituals )

07-09-2025 09:01 AM

Lucknow-Hindi

गणेश चतुर्थी भारत के सबसे लोकप्रिय और हर्षोल्लास से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। यह पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी जाति, धर्म या समुदाय हो, भगवान गणेश सभी के आराध्य माने जाते हैं। विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में प्रसिद्ध गणेश जी को नए आरंभ और सफलता का प्रतीक माना जाता है। यह दस दिवसीय उत्सव न केवल गणेश जी के जन्मोत्सव का प्रतीक है, बल्कि समाज में भाईचारा, सद्भाव और एकजुटता का संदेश भी देता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इन दस दिनों में गणेश जी धरती पर आकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, और इसी भाव से उन्हें घर में अथवा पंडालों में विशेष अतिथि की तरह आदर-सत्कार के साथ स्थापित किया जाता है।

पहले वीडियो में हम गणपति बप्पा को श्रद्धांजलि और गणेश चतुर्थी का समापन देखेंगे।

नीचे दिए गए वीडियो में हम मुंबई के प्रसिद्ध गणपति दर्शन देखेंगे।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और महाराष्ट्र में महत्व

गणेश चतुर्थी प्राचीन काल से भारत के विभिन्न राज्यों में मनाई जाती रही है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी भव्यता अद्वितीय है। मराठा शासनकाल में यह पर्व यहां प्रचलित हुआ, किंतु इसे जन-आंदोलन और जन-उत्सव का रूप देने का श्रेय स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। 1893 में तिलक ने इसे पारिवारिक उत्सव से एक सार्वजनिक पर्व में परिवर्तित किया, ताकि ब्रिटिश शासन के दमन के बीच लोगों में एकता और राष्ट्रीय चेतना जागृत हो सके। अंग्रेज़ धार्मिक आयोजनों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, इसलिए यह पर्व लोगों को एक मंच पर लाने का साधन बन गया।

अनुष्ठान और रीति-रिवाज़

गणेश चतुर्थी की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती हैं, जब कारीगर मिट्टी से विभिन्न आकार-प्रकार की गणेश प्रतिमाएं बनाते हैं। पहले दिन गणपति जी की प्रतिमा को घर या पंडाल में स्थापित कर ‘प्राण प्रतिष्ठा’ की जाती है, जिसमें मंत्रोच्चारण, पूजा-अर्चना और भोग अर्पण किया जाता है। दस दिनों तक प्रतिदिन पूजा और आरती होती है। अंतिम दिन, जिसे ‘अनंत चतुर्दशी’ कहते हैं, भव्य शोभायात्राओं के साथ गणपति विसर्जन किया जाता है। यह विसर्जन सृष्टि के चक्र और अनित्यत्व का प्रतीक है, जो बताता है कि सब कुछ अंततः निराकार में विलीन हो जाता है।

भोग और प्रसाद की परंपरा

गणेश चतुर्थी का एक विशेष आकर्षण इसका समृद्ध प्रसाद है। गणपति जी को मोदक, लड्डू और अन्य मिठाइयाँ अति प्रिय मानी जाती हैं। मोदक को तो उनका सर्वप्रिय भोग माना जाता है, और उन्हें ‘मोदकप्रिय’ भी कहा गया है। परंपरागत मोदक चावल के आटे और गुड़ से बनते हैं, किंतु आजकल चॉकलेट (chocolate), ड्राई फ्रूट (dry fruit) और तले हुए मोदक भी लोकप्रिय हैं। इसके अलावा मोतीचूर लड्डू, नारियल लड्डू, तिल के लड्डू, सत्तोरी, नारियल भात, श्रीखंड, बनाना (केले का) शीरा और पुरण पोली जैसे व्यंजन भी भोग में शामिल किए जाते हैं। इनमें से केले का भोग विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह गणपति जी का प्रिय फल माना जाता है।

नीचे दिए गए वीडियो में हम मुंबई का प्रतीक्षित गणेश उत्सव देखेंगे।

संदर्भ-

https://shorturl.at/FeDWY

https://shorturl.at/8iMPB

https://short-link.me/16F85

https://short-link.me/1b4P5

https://short-link.me/1b4Pa

लखनऊ की यादों में बसते मुग़ल और ब्रिटिश दौर के सिक्कों का अनकहा इतिहास

मध्यकाल 1450 ईस्वी से 1780 ईस्वी तक

Medieval: 1450 CE to 1780 CE

06-09-2025 09:21 AM

Lucknow-Hindi

लखनऊ, जिसे तहज़ीब और नवाबी शान के लिए जाना जाता है, सिर्फ़ अपनी अदब-ओ-अंदाज़ और खानपान में ही नहीं, बल्कि इतिहास और आर्थिक विरासत में भी एक खास जगह रखता है। यहाँ की गलियों और बाज़ारों में आज भी पुराने सिक्कों और नोटों के कलेक्शन (collection) करने वाले लोग मिल जाते हैं, जो बीते दौर की कहानियाँ सहेज कर रखते हैं। मुग़ल साम्राज्य से लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (British East India Company) के जमाने तक, लखनऊ भी उस बदलती मुद्रा व्यवस्था का गवाह रहा, जहाँ हर सिक्के में अपने समय की सत्ता, कला और पहचान झलकती थी। इस लेख में, हम आपको उसी दिलचस्प सफ़र पर ले चलेंगे, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे सिक्कों ने न सिर्फ़ व्यापार, बल्कि हमारे इतिहास और संस्कृति की धारा को भी प्रभावित किया।

इस लेख में हम शुरुआत करेंगे मुग़ल साम्राज्य की स्थापना से और समझेंगे कि इसके साथ आर्थिक व्यवस्था किस तरह आगे बढ़ी और विकसित हुई। इसके बाद हम अकबर के शासनकाल की मुद्रा प्रणाली और उनके सिक्कों की खासियतों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर हम जहाँगीर और शाहजहाँ के दौर में सिक्कों की कलात्मक बारीकियों और उनकी अनोखी पहचान को जानेंगे। इसके आगे हम औरंगज़ेब के समय की मुद्रा व्यवस्था और उस दौर के व्यापारिक स्वरूप पर नज़र डालेंगे। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में रुपये के इतिहास और ‘रुपया’ शब्द की उत्पत्ति से जुड़ी दिलचस्प बातें जानेंगे। अंत में, हम भारतीय इतिहास के सात सबसे महंगे और दुर्लभ सिक्कों की जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनकी कीमत उनकी ऐतिहासिक अहमियत और अद्वितीय डिज़ाइन (unique design) के कारण आज भी चर्चाओं में रहती है।

मुग़ल साम्राज्य की स्थापना और आर्थिक व्यवस्था का विकास

मुग़ल साम्राज्य की नींव 1526 ई. में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहीम लोदी को पराजित करके रखी। इस विजय के पीछे केवल सैन्य कौशल ही नहीं, बल्कि सफ़ाविद और ओटोमन साम्राज्यों (Ottoman Empire) के कूटनीतिक व सैन्य समर्थन की भी अहम भूमिका थी। स्थापना के बाद, मुग़ल शासकों ने तीन से अधिक शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थिर शासन किया। इस काल में कृषि उत्पादन में वृद्धि, व्यापारिक मार्गों का विस्तार और बाजारों का संगठित ढांचा विकसित हुआ। सोने, चांदी और तांबे के स्थिर मूल्य वाले सिक्कों ने व्यापार को सरल बनाया और किसान से लेकर व्यापारी तक सभी वर्गों के लिए भरोसेमंद विनिमय प्रणाली उपलब्ध करवाई। आर्थिक व्यवस्था केवल राजस्व वसूलने का साधन नहीं थी, बल्कि यह साम्राज्य की शक्ति और स्थिरता का आधार बन चुकी थी।

अकबर के शासनकाल में मुद्रा प्रणाली और सिक्कों की विशेषताएँ

अकबर (1556–1605) के शासन को मुग़ल आर्थिक नीति और मुद्रा प्रणाली का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने मुद्रा की एक समान मानक प्रणाली लागू की, जिसमें चांदी का रुपया और तांबे का बांध सबसे प्रमुख थे। प्रारंभिक दौर में 48 बांध एक रुपये के बराबर थे, जिसे समय के साथ घटाकर 38 बांध और अंततः 17वीं शताब्दी में 16 बांध प्रति रुपया कर दिया गया। इससे मुद्रा विनिमय में स्थिरता आई और मूल्य निर्धारण में एकरूपता बनी रही। अकबर के सिक्के उच्च शुद्धता (लगभग 97–98% चांदी) और कलात्मक डिज़ाइन के कारण आज भी संग्राहकों के लिए अनमोल धरोहर हैं। उनके चांदी के सिक्कों पर फारसी लिपि में शिलालेख, धार्मिक संदेश और सुंदर अलंकरण देखने को मिलते हैं, जो तत्कालीन कला और संस्कृति के स्तर को दर्शाते हैं।

जहाँगीर और शाहजहाँ के सिक्कों की कलात्मकता और विशिष्टता

जहाँगीर (1605–1627) का दौर मुग़ल सिक्कों में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और कलात्मक प्रयोग का समय था। उन्होंने अपने जीवन के शौक और रुचियों को सिक्कों पर उकेरने का साहस किया। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ‘वाइन कप’ गोल्ड मोहर ('Wine Cup' Gold Mohur) है, जिसमें जहाँगीर खुद शराब का प्याला थामे दिखते हैं, जो सम्राट की जीवनशैली का प्रतीक है। इसके अलावा, उन्होंने राशि चक्र आधारित सिक्कों का भी प्रचलन किया, जिनमें महीनों की जगह ज्योतिषीय चिह्नों की बारीक नक़्क़ाशी थी। शाहजहाँ (1628–1658) के शासनकाल में भी सिक्कों पर सुंदर फारसी सुलेख, पुष्प आकृतियाँ और जटिल डिज़ाइन बनाए जाते थे। यह समय मुग़ल कला, वास्तुकला और हस्तकला के शिखर का प्रतीक माना जाता है, और सिक्कों की बनावट भी इसी उच्चता को प्रतिबिंबित करती है।

औरंगज़ेब के दौर में मुद्रा और व्यापार का स्वरूप

औरंगज़ेब आलमगीर (1658–1707) ने इस्लामिक कानून (शरिया) को कड़ाई से लागू किया, जिससे सामाजिक और धार्मिक नीतियों में बदलाव आया। इसके बावजूद, व्यापार और कृषि क्षेत्र में निरंतर विकास होता रहा। कपास, रेशम, मसाले और हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात यूरोपीय, फ़ारसी और दक्षिण-पूर्व एशियाई बाज़ारों तक फैल गया। विदेशी व्यापारिक कंपनियाँ, विशेषकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच और पुर्तगाली, भारत में अपने व्यापारिक ठिकाने मजबूत कर रही थीं, जिससे सोने-चांदी का प्रवाह बढ़ा और मुद्रा प्रणाली को बल मिला। हालांकि, औरंगज़ेब के बाद के समय में साम्राज्य की राजनीतिक अस्थिरता ने मुद्रा की गुणवत्ता और स्थिरता को प्रभावित किया, जिससे आर्थिक संरचना में गिरावट आई।

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में रुपये का इतिहास और ‘रुपया’ शब्द की उत्पत्ति

औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ और इसी बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे-धीरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर राजनीतिक व आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया। 1857 के विद्रोह के बाद, 1858 में ब्रिटिश क्राउन (British Crown) ने भारत का प्रत्यक्ष शासन अपने हाथ में ले लिया। ‘रुपया’ शब्द संस्कृत के ‘रूप्य’ से आया है, जिसका अर्थ है ‘गढ़ी हुई चांदी’। प्राचीन ग्रंथों में ‘रूप’ शब्द का प्रयोग शुद्ध चांदी के टुकड़े के लिए और ‘रूप्य’ शब्द का प्रयोग मुद्रांकित धातु के लिए होता था। ब्रिटिश काल में रुपया पूरी तरह मानकीकृत हुआ और इसे साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में एक समान मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। आज भी दक्षिण एशिया और उसके बाहर लगभग 2 अरब लोग ‘रुपये’ का उपयोग करते हैं।

भारतीय इतिहास के 7 सबसे महंगे और दुर्लभ सिक्के

भारत के सिक्कों का इतिहास केवल आर्थिक लेन-देन की गाथा नहीं है, बल्कि यह कला, राजनीति और संस्कृति की झलक भी पेश करता है। कुछ सिक्के अपनी दुर्लभता, ऐतिहासिक महत्व और कलात्मक उत्कृष्टता के कारण आज भी संग्रहकर्ताओं की पहली पसंद हैं। इनमें प्रमुख हैं:

- जहाँगीर ‘वाइन कप’ गोल्ड मोहर – कीमत लगभग USD 220,000

- जहाँगीर ‘राशि’ गोल्ड मोहर – कीमत लगभग USD 150,000

- अकबर ‘राम-सिया’ चांदी का आधा रुपया – कीमत लगभग USD 140,000

- जहाँगीर और नूरजहाँ की संयुक्त गोल्ड मोहर – कीमत लगभग USD 90,000

- कनिष्क का बुद्ध सिक्का – कीमत लगभग USD 125,000

- कृष्ण देव राय ‘कनकाभिषेकम’ गोल्ड डबल पैगोडा (Gold Double Pagoda) – कीमत लगभग USD 60,000

इनकी ऊँची कीमत का कारण केवल उनकी दुर्लभता ही नहीं, बल्कि इन पर अंकित कलाकृतियों की उत्कृष्टता और उनके ऐतिहासिक महत्व में छिपा है।

संदर्भ-

संस्कृति 2116

प्रकृति 741