मेरठ - लघु उद्योग 'क्रांति' का शहर

क्यों मेरठ के परिवारों...

क्यों मेरठ के परिवारों...

कैसे गुरु नानक जयंती,...

कैसे गुरु नानक जयंती,...

कैसे मोबाइल गेम्स की ल...

कैसे मोबाइल गेम्स की ल...

पवित्र घाटों की निकटता...

पवित्र घाटों की निकटता...

कैसे गोंड कला, मध्य भा...

कैसे गोंड कला, मध्य भा...

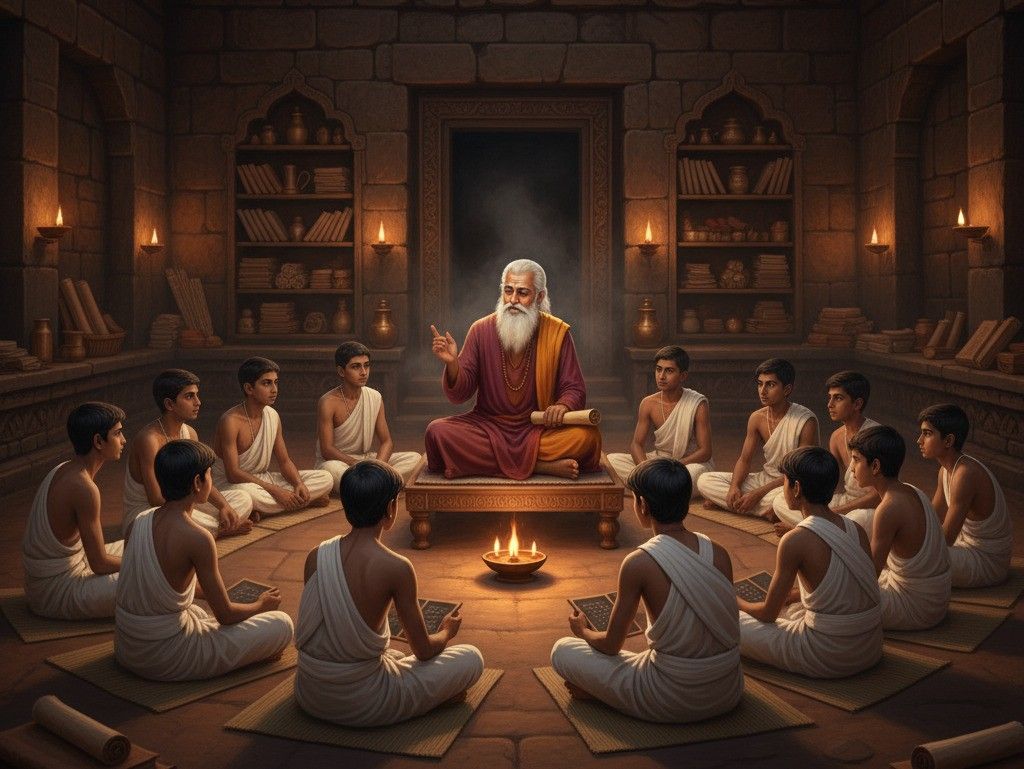

जानिए कैसे गुरुकुल की...

जानिए कैसे गुरुकुल की...

क्या मेरठ में पान की ख...

क्या मेरठ में पान की ख...

मेरठवासियों, हैदरपुर आ...

मेरठवासियों, हैदरपुर आ...

मेरठ के बच्चे और टीकाक...

मेरठ के बच्चे और टीकाक...

कैसे भारत की तितलियाँ,...

कैसे भारत की तितलियाँ,...

मेरठवासियों, जानिए कैस...

मेरठवासियों, जानिए कैस...

बर्नो का तुगेन्धाट विल...

बर्नो का तुगेन्धाट विल...

क्यों मेरठ के परिवारों के लिए देसी भारतीय स्पिट्ज़, विदेशी नस्लों से बेहतर विकल्प हैं?

शरीर के अनुसार वर्गीकरण

06-11-2025 09:16 AM

Meerut-Hindi

भारतीय परिवारों में पालतू कुत्तों का स्थान केवल सुरक्षा या सजावट तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि वे भावनात्मक साथी और घर के सदस्य की तरह माने जाते हैं। लेकिन जब बात आती है किसी नस्ल को अपनाने की, तो अक्सर लोग विदेशी नस्लों की ओर आकर्षित हो जाते हैं - बिना ये जाने कि हमारी अपनी भारतीय नस्लें, विशेष रूप से भारतीय स्पिट्ज़ (Indian Spitz), कितनी बहुमुखी, अनुकूलनीय और भरोसेमंद होती हैं। भारतीय स्पिट्ज़ न केवल दिखने में आकर्षक होते हैं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता, सादगी और अनुकूलन क्षमता उन्हें हर तरह के परिवार के लिए आदर्श बनाती है।

आज हम सबसे पहले जानेंगे कि भारतीय स्पिट्ज़ की ऐतिहासिक उत्पत्ति कैसे हुई और यह नस्ल भारतीय परिस्थितियों के लिए क्यों उपयुक्त मानी जाती है। फिर, हम इसके शारीरिक और व्यवहारिक गुणों की चर्चा करेंगे, जो इसे खास बनाते हैं। इसके बाद, हम यह समझेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे क्यों पहचान नहीं मिली, और साथ ही इसकी सीमाओं पर भी विचार करेंगे। अंत में, हम देसी और विदेशी कुत्तों के बीच स्वास्थ्य, रखरखाव और भावनात्मक जुड़ाव जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की तुलना करते हुए निष्कर्ष निकालेंगे कि भारतीय नस्लें वास्तव में हमारे लिए बेहतर क्यों हैं।

भारतीय स्पिट्ज़ की उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय स्पिट्ज़ की कहानी 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश शासनकाल में शुरू होती है। उस समय जर्मन शेफर्ड (German Shephard) जैसी बड़ी नस्लों को भारत में लाना और उनका पालन करना आसान नहीं था। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने जर्मन स्पिट्ज़ की दो उपनस्लों - सैमोयड (Samoyed) और पोमेरेनियन (Pomeranian) - के मिश्रण से एक ऐसी नस्ल तैयार की जो दिखने में आकर्षक हो, लेकिन छोटे आकार की हो और भारतीय मौसम में आसानी से रह सके। यही से भारतीय स्पिट्ज़ का जन्म हुआ। इनकी संरचना छोटी लेकिन संतुलित होती है, और ये शहरी व कस्बाई दोनों घरों के लिए उपयुक्त साबित हुए। समय के साथ यह नस्ल न केवल भारत के वातावरण में ढल गई, बल्कि हर सामाजिक वर्ग के बीच अपनी एक अलग पहचान बना पाई। दिखने में ये जर्मन शेफर्ड जैसे होते हैं, लेकिन इनका आकार छोटा और फर कहीं अधिक घना होता है - जो उन्हें एक "लोमड़ी जैसा रूप" देता है।

भारतीय स्पिट्ज़ की विशेषताएं और व्यवहारिक गुण

भारतीय स्पिट्ज़ को उसकी चपलता, सतर्कता और मिलनसार स्वभाव के लिए जाना जाता है। ये कुत्ते छोटे से मध्यम आकार के होते हैं, जिनका घना दोहरा कोट उन्हें ठंड से सुरक्षा देता है, लेकिन इन्हें गर्मी में थोड़ी देखभाल की ज़रूरत होती है। इनकी पूंछ लंबी और रेशेदार होती है, जो आमतौर पर पीठ की ओर गोलाई में मुड़ी रहती है। सफेद रंग सबसे लोकप्रिय है, लेकिन ये भूरे, काले और कभी-कभी मिश्रित रंगों में भी मिलते हैं। स्वभाव से ये बेहद चतुर, नटखट और बच्चों के लिए अच्छे साथी होते हैं। इनकी बुद्धिमत्ता के कारण इन्हें प्रशिक्षित करना आसान होता है, और ये नई तरकीबें जल्दी सीखते हैं। यही कारण है कि ये न केवल पालतू बल्कि सुरक्षा कुत्ते की भूमिका में भी भरोसेमंद माने जाते हैं।

वैश्विक स्तर पर भारतीय स्पिट्ज़ की मान्यता और सीमाएं

हालांकि भारतीय स्पिट्ज़ की सुंदरता और व्यवहारिक विशेषताओं ने देश-विदेश में लोगों को प्रभावित किया है, फिर भी यह नस्ल आज भी अंतरराष्ट्रीय केनेल क्लबों (International Kennel Clubs) द्वारा आधिकारिक मान्यता से वंचित है। इसका एक कारण यह भी है कि भारतीय नस्लों के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता कम है, और इस नस्ल का पालन-पोषण ज्यादातर अनौपचारिक रूप से होता आया है। इसके बावजूद, दुनिया भर में कुत्तों के प्रति प्रेम रखने वाले लोग सोशल मीडिया (social media) और डिजिटल माध्यमों के ज़रिए भारतीय स्पिट्ज़ की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इनकी सीमित देखभाल ज़रूरतें, छोटे अपार्टमेंट (apartment) में भी रहने की योग्यता, और बच्चों के प्रति मित्रवत व्यवहार उन्हें शहरी परिवारों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है।

देसी बनाम विदेशी कुकुर - चयन में आने वाली दुविधा

कई बार जब लोग पालतू कुत्ता अपनाने का निर्णय लेते हैं, तो वे केवल दिखावे या स्टेटस सिंबल (status symbol) के आधार पर विदेशी नस्लों की ओर झुक जाते हैं। जानकारी की कमी के कारण उन्हें देसी नस्लों के लाभों का पता ही नहीं चलता। लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि विदेशी नस्लों की शारीरिक ज़रूरतें भारतीय परिस्थितियों से मेल नहीं खातीं। उन्हें एयर-कंडीशनिंग (air-conditioning), विशेष भोजन, और अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है। इसके विपरीत, भारतीय कुकुर, विशेष रूप से स्पिट्ज़, हमारी जीवनशैली और वातावरण के अनुकूल होते हैं। इनका चुनाव करना एक व्यावहारिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से बेहतर विकल्प है - न कि केवल एक मजबूरी।

स्वास्थ्य, रखरखाव और प्रतिरक्षा प्रणाली का तुलनात्मक विश्लेषण

भारतीय नस्ल के कुत्तों की सबसे बड़ी विशेषता है - उनकी मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली। वे स्थानीय बीमारियों और जलवायु से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता रखते हैं। दूसरी ओर, विदेशी नस्लें अक्सर मोटापा, हिप डिसप्लेसिया (hip dysplasia), एलर्जी (allergy) और अन्य जटिल बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं। इससे न केवल पालतू की सेहत पर असर पड़ता है, बल्कि मालिकों को पशुचिकित्सा पर भारी खर्च करना पड़ता है। भारतीय स्पिट्ज़ जैसे कुत्ते न्यूनतम देखभाल में भी स्वस्थ रहते हैं - उन्हें बस संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और समय-समय पर सफाई की जरूरत होती है। दीर्घायु होने के कारण ये वर्षों तक परिवार के साथ जुड़े रहते हैं, और अत्यंत कम लागत में खुशहाल जीवन जीते हैं।

देसी कुकुरों का सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक पक्ष

भारतीय स्पिट्ज़ न केवल शरीर से मजबूत होते हैं, बल्कि दिल से भी वफादार होते हैं। वे बच्चों के साथ खेलते हैं, बुज़ुर्गों को अकेलापन नहीं महसूस होने देते, और अनजान लोगों की मौजूदगी में सतर्कता बनाए रखते हैं। इनका रखरखाव न तो जेब पर भारी पड़ता है, न ही इनकी कोई महंगी ज़रूरत होती है। भावनात्मक दृष्टिकोण से भी, जब कोई पालतू आपके साथ लंबे समय तक रहता है और हर भाव में सहभागी बनता है, तो उससे जुड़ाव एक पारिवारिक रिश्ते जैसा हो जाता है। यही कारण है कि देसी नस्लें केवल "पालतू" नहीं, बल्कि "परिवार" बन जाती हैं।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/yr8v6f7a

https://tinyurl.com/24wcxw4e

https://tinyurl.com/28wnr49d

https://tinyurl.com/5uv9dvma

कैसे गुरु नानक जयंती, मेरठ वासियों के जीवन में भक्ति, सेवा और मानवता का संदेश जगाती है?

विचार I - धर्म (मिथक/अनुष्ठान)

05-11-2025 09:16 AM

Meerut-Hindi

जब कार्तिक पूर्णिमा की रात मेरठ के आसमान में उतरती है, तो गुरुद्वारों से गूंजती शबद की मधुर स्वर लहरियाँ पूरे शहर को एक अलग ही आध्यात्मिक वातावरण में ले जाती हैं। लंगर की रसोई से उठती सोंधी खुशबू, नगर कीर्तन में श्रद्धा के साथ झूमते लोगों की ऊर्जा और प्रभात फेरियों की शांत ध्वनि, हर गली और मोहल्ले में गुरु नानक देव जी की पवित्र स्मृति को जीवंत बना देती है। उस दिन मेरठ केवल एक नगर नहीं रहता, वह मानो गुरु की संगत में बदल जाता है, जहाँ सेवा, समानता और करुणा के मूल्यों को हर दिल महसूस करता है। इस पावन अवसर पर मेरठ के प्रमुख गुरुद्वारों जैसे गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा (गढ़ रोड) और गुरुद्वारा करामत नगर में विशेष आयोजन होते हैं। यहाँ अखंड पाठ की पवित्र साधना होती है, नगर कीर्तन की शोभायात्रा श्रद्धालुओं को एक सूत्र में बाँधती है, और कथा-वाचन की अनुभूतियाँ लोगों को गुरु नानक जी की शिक्षाओं से जोड़ती हैं। बच्चे हों या बुज़ुर्ग, हर कोई सेवा में तत्पर दिखाई देता है। कोई प्रेम से लंगर बना रहा होता है, कोई आदरपूर्वक प्रसाद बाँट रहा होता है, तो कोई चुपचाप सफाई में अपना योगदान दे रहा होता है। यह दिन मेरठ की सड़कों पर इंसानियत की चलती-फिरती मिसाल बन जाता है, जहाँ धर्म और जाति की दीवारें स्वतः ही गिर जाती हैं। गुरु नानक जयंती केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि उन विचारों का उत्सव है जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सैकड़ों वर्ष पहले थे। गुरु जी का यह संदेश - "ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान" - मेरठ जैसे विविधता से भरे शहर में गूंजता है और लोगों को जोड़ने का काम करता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि सच्चा धर्म मंदिरों, मस्जिदों या गुरुद्वारों में नहीं, बल्कि सेवा, विनम्रता और प्रेम में बसता है।

इस लेख में हम जानेंगे कि गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व क्यों कहा जाता है और यह दिन सिख समाज के साथ-साथ पूरे मानव समुदाय के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हम गुरु नानक देव जी के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके द्वारा दिए गए सेवा, समानता और ईश्वरभक्ति के संदेश को समझेंगे। साथ ही मेरठ समेत भारत में इस दिन को किस तरह श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है, इस पर भी नजर डालेंगे। अंत में उन प्रमुख स्थानों का उल्लेख करेंगे जहाँ यह पर्व विशेष भव्यता के साथ मनाया जाता है, जैसे अमृतसर, दिल्ली और पटना।

गुरु नानक जयंती क्यों मनाई जाती है?

गुरु नानक जयंती को सिख धर्म में ‘प्रकाश पर्व’ कहा जाता है क्योंकि यह दिन उस दिव्य प्रकाश के धरती पर अवतरण का प्रतीक है, जिसने अंधकारमय सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में नई रोशनी जगाई। यह पर्व गुरु नानक देव जी के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने 15 अप्रैल 1469 को वर्तमान पाकिस्तान के ननकाना साहिब में जन्म लिया था। हालाँकि यह तिथि ग्रेगोरियन कैलेंडर (Gregorian Calendar) के अनुसार अप्रैल में आती है, लेकिन सिख समुदाय चंद्र पंचांग के अनुसार इसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाता है, जो हर वर्ष अक्टूबर-नवंबर में आती है। गुरु नानक देव जी ने धार्मिक सीमाओं, जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध जो आवाज़ उठाई, वही आज भी उनके जन्मोत्सव को एक आध्यात्मिक आंदोलन बना देती है। यह दिन केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति की याद नहीं, बल्कि उनके विचारों, शिक्षाओं और उनके द्वारा दिखाए गए मानवता के रास्ते को अपनाने का संकल्प होता है। यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि धर्म का असली रूप करुणा, सेवा और समानता है।

गुरु नानक देव जी का जीवन, जन्मस्थान और शुरुआती आध्यात्मिक यात्रा

गुरु नानक देव जी का जीवन एक ऐसी गाथा है जो आध्यात्मिकता और सामाजिक चेतना का अद्भुत संगम है। उनका जन्म एक साधारण व्यापारी परिवार में हुआ, लेकिन उनका दृष्टिकोण और चिंतन बचपन से ही असाधारण था। मात्र सात वर्ष की आयु में वे धर्म और समाज से जुड़े गहरे प्रश्न पूछने लगे थे। उनके पिता मेहता कालू उन्हें व्यापार और लेखा-जोखा सिखाना चाहते थे, लेकिन नानक का मन सदैव आत्मा की गहराइयों में उतरने को आतुर रहता था। युवावस्था में ही उन्होंने परिवारिक जीवन अपनाया, विवाह किया और दो पुत्रों के पिता बने। लेकिन उनका जीवन लक्ष्य इससे कहीं आगे था। उन्होंने देशभर में और विदेशों (जैसे मक्का, बगदाद और तिब्बत) में यात्राएँ कीं, जिन्हें उदासियाँ कहा गया। इन यात्राओं में उन्होंने समाज के हर वर्ग से संवाद किया, समानता, भाईचारे और एकेश्वरवाद का संदेश फैलाया। आज ननकाना साहिब स्थित उनका जन्मस्थान एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ लोग श्रद्धा से उनके जीवन के आरंभिक चरणों को स्मरण करते हैं।

एकेश्वरवाद से सेवा तक: गुरु नानक देव जी की शिक्षाएँ और मानवता का संदेश

गुरु नानक देव जी की शिक्षाएँ केवल धार्मिक उपदेश नहीं थीं, वे एक क्रांतिकारी सामाजिक दर्शन थीं। उन्होंने ऐसे समय में एकेश्वरवाद की बात की जब समाज में अंधविश्वास, जातिगत शोषण और धार्मिक कट्टरता का बोलबाला था। उनका मूल संदेश था - "इक ओंकार" अर्थात् ईश्वर एक है, और वह सभी का रचयिता है।

उनकी तीन मुख्य शिक्षाएँ —

- "नाम जपो" (ईश्वर का ध्यान करो),

- "कीरत करो" (ईमानदारी से जीवन यापन करो),

- "वंड छको" (जो अर्जित किया है उसे बाँटो) —

हर व्यक्ति के जीवन को उच्च नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ती हैं।

उन्होंने सामाजिक समानता को व्यवहार में लाने के लिए लंगर प्रणाली शुरू की, जहाँ अमीर-गरीब, ब्राह्मण-शूद्र सभी एक पंगत में बैठकर भोजन करते हैं। उन्होंने स्त्रियों की गरिमा और महत्व को रेखांकित किया और कहा कि एक ही स्त्री से राजा भी जन्म लेता है और रंक भी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म वह है जो सेवा, प्रेम और सच्चाई से जुड़ा हो।

गुरु नानक जयंती कैसे मनाई जाती है? परंपराएँ, कीर्तन और सामुदायिक सेवा

गुरु नानक जयंती के आयोजन केवल धार्मिक रीति-रिवाज़ नहीं हैं, वे समाज को जोड़ने और आत्मिक उन्नति की प्रक्रिया हैं। इस पर्व की शुरुआत दो दिन पहले अखंड पाठ से होती है - गुरु ग्रंथ साहिब का 48 घंटे का अविरत पाठ। मुख्य दिन की सुबह प्रभात फेरी निकाली जाती है, जिसमें श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए नगर भ्रमण करते हैं। दिन में नगर कीर्तन आयोजित होता है, जिसमें पाँच प्यारों की अगुवाई में सिख संगत सजी हुई पालकी (गुरु ग्रंथ साहिब) के साथ चलती है। इसमें शबद-कीर्तन, झांकियाँ, ढोल-नगाड़े और गातका (सिख युद्धकला) के प्रदर्शन होते हैं। गुरुद्वारों में दिनभर कीर्तन, कथा और अरदास की जाती है। कराह प्रसाद और लंगर सेवा इस दिन की आत्मा माने जाते हैं। लंगर में सभी लोग - चाहे जाति, धर्म, वर्ग कोई भी हो - एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि गुरु नानक जी के ‘वंड छको’ सिद्धांत का जीवंत स्वरूप है।

गुरु नानक जयंती पर दर्शन के लिए भारत के प्रमुख स्थल

यदि आप गुरु नानक जयंती के अवसर पर किसी विशेष स्थल की यात्रा करना चाहते हैं, तो भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ इस पर्व की दिव्यता चरम पर होती है:

- अमृतसर का स्वर्ण मंदिर: यहाँ की रात में की जाने वाली रौशनी, विशाल लंगर सेवा, और हज़ारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति इसे एक अद्वितीय अनुभव बना देती है। अखंड पाठ, कीर्तन और अमृत सरोवर में डुबकी, सब मिलकर इस पर्व को आत्मा से जोड़ते हैं।

- दिल्ली का गुरुद्वारा बंगला साहिब: शांत और आध्यात्मिक वातावरण में यहाँ नगर कीर्तन, कीर्तन दरबार और लंगर बड़े पैमाने पर आयोजित होते हैं। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु मानो आत्मिक शांति का अनुभव लेकर लौटता है।

- पटना का तख़्त श्री पटना साहिब: गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मस्थान पर स्थित यह तख़्त, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का स्मरण करते हुए भव्य आयोजनों से गूंज उठता है। यहाँ श्रद्धालुओं को कथा, कीर्तन, सेवा और अरदास का दिव्य संगम देखने को मिलता है।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/432rrmnn

https://tinyurl.com/bpaedurc

कैसे मोबाइल गेम्स की लत, मेरठ के बच्चों के भविष्य पर पड़ रही है भारी?

हथियार और खिलौने

04-11-2025 09:24 AM

Meerut-Hindi

मेरठवासियों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे जीवन का एक छोटा-सा उपकरण - मोबाइल फोन - अब केवल बातचीत या सोशल मीडिया (social media) तक सीमित नहीं रह गया है? आज यह उपकरण, विशेषकर हमारे बच्चों और युवाओं के लिए, एक आभासी खेल-मैदान बन चुका है। भारत जैसे देश में, जहाँ युवा आबादी सबसे अधिक है, मोबाइल गेमिंग (mobile gaming) अब एक तकनीकी सुविधा नहीं, बल्कि एक तेज़ी से बढ़ती हुई लत बनती जा रही है। 2024 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 8.5 अरब से भी अधिक मोबाइल गेम डाउनलोड किए गए - यह आँकड़ा किसी शौक की नहीं, बल्कि एक नवीन डिजिटल आदत की ओर इशारा करता है। मेरठ जैसे प्रगतिशील और शिक्षित शहर भी इस बदलाव की चपेट में हैं। आज, जहाँ पहले बच्चे गलियों और पार्कों में खेलते नज़र आते थे, वहीं अब ज़्यादातर बच्चे और किशोर मोबाइल स्क्रीन पर घंटों बिताते हैं - फ्री फायर (Free Fire), लूडो किंग (Ludo King), कैंडी क्रश (Candy Crush) और कॉल ऑफ ड्यूटी (Call of Duty) जैसे गेमों में डूबे हुए। पहले जहाँ मोबाइल गेम्स को मनोरंजन का साधन माना जाता था, वहीं अब यह एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक चुनौती का रूप ले चुकी है। बच्चों में एकाग्रता की कमी, नींद का अभाव, और माता-पिता से दूरी जैसी समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। ये लक्षण न सिर्फ़ शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी विकासशील उम्र के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं।

आज हम जानेंगे कि भारत में मोबाइल गेमिंग किस गति से बढ़ रही है और यह कैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही है। सबसे पहले, हम देखेंगे कि मोबाइल गेमिंग का व्यापक प्रभाव अब छोटे शहरों और कस्बों तक कैसे फैल चुका है। फिर, हम भारत में गेमर्स (gamers) से जुड़े कुछ प्रमुख आँकड़ों और सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए गए मोबाइल गेम्स पर नजर डालेंगे। इसके बाद, हम यह समझेंगे कि गेमिंग की लत क्यों लगती है और यह मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करती है। अंत में, हम इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं और इससे उबरने के व्यावहारिक उपायों को भी विस्तार से जानेंगे।

भारत में मोबाइल गेमिंग का बढ़ता प्रभाव

भारत में मोबाइल फोन और इंटरनेट की आसान उपलब्धता ने गेमिंग को एक आम मनोरंजन नहीं, बल्कि एक नए युग की सांस्कृतिक गतिविधि बना दिया है। वर्ष 2024 में 8.5 अरब से अधिक मोबाइल गेम डाउनलोड होने का आँकड़ा यह दर्शाता है कि भारत दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ गेमिंग बाजार बन चुका है। यह बदलाव सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है - छोटे कस्बों, गाँवों और टियर (tier) - 2/3 शहरों में भी अब बच्चों और युवाओं के हाथों में मोबाइल गेम्स की दुनिया है। जहाँ कभी बच्चे खुले मैदानों में सामूहिक खेलों के ज़रिए दोस्ती और टीमवर्क (teamwork) सीखते थे, वहीं अब वे स्क्रीन के सामने अकेले बैठे घंटों बिताते हैं। इस बदलाव ने मनोरंजन के मायनों को नया रूप दिया है, लेकिन इसके साथ ही मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नए सवाल खड़े किए हैं। भारत में मोबाइल गेमर्स से जुड़े प्रमुख आँकड़े

भारत में मोबाइल गेमर्स से जुड़े प्रमुख आँकड़े

भारत में मोबाइल गेमिंग अब केवल समय बिताने का साधन नहीं, बल्कि जीवनशैली का हिस्सा बन गया है। हालिया आँकड़ों के अनुसार, 10 में से 7 शहरी भारतीय किसी न किसी रूप में मोबाइल या वीडियो गेम्स खेलते हैं। इनमें से लगभग 67% लोग स्मार्टफोन (smartphone) या टैबलेट (tablet) पर गेम खेलते हैं, जो दर्शाता है कि गेमिंग अब घर-घर तक पहुँच चुकी है। केवल 12% लोग ही पारंपरिक गेमिंग कंसोल (जैसे प्ले स्टेशन (PlayStation) या एक्सबॉक्स (Xbox)) का उपयोग करते हैं। औसतन, भारतीय गेमर्स सप्ताह में 8 से 10 घंटे तक गेमिंग में व्यस्त रहते हैं, और 16% लोग तो इससे भी अधिक समय देते हैं। भारत का यह गेमिंग रुझान अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों के समकक्ष खड़ा हो रहा है। यह आँकड़े केवल लोकप्रियता नहीं, बल्कि एक नई डिजिटल संस्कृति के निर्माण की ओर संकेत करते हैं, जहाँ स्क्रीन समय, रैंकिंग (ranking), इन-गेम खरीदारी और वर्चुअल उपलब्धियाँ वास्तविक दुनिया की प्राथमिकताओं पर हावी होने लगी हैं। भारत में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले लोकप्रिय मोबाइल गेम्स

भारत में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले लोकप्रिय मोबाइल गेम्स

भारत में मोबाइल गेम्स की विविधता अद्भुत है - हर उम्र, रुचि और मानसिक स्तर के अनुसार कोई न कोई गेम मौजूद है।

- फ्री फायर जैसे एक्शन-थीम गेम्स (action theme games) युवाओं में बेहद लोकप्रिय हैं, खासकर उनके प्रतिस्पर्धी वातावरण और रैंकिंग प्रणाली के कारण।

- लूडो किंग एक पारिवारिक और सरल बोर्ड गेम, 500 मिलियन (million) से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है, जो इसे सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक बनाता है।

- कैंडी क्रश सागा और सबवे सर्फर्स (Subway Surfers) जैसे कैज़ुअल गेम्स (casual games) भी बच्चों और वयस्कों में समान रूप से लोकप्रिय हैं - जो न तनावपूर्ण होते हैं और न ही अत्यधिक रणनीतिक।

- क्लैश ऑफ क्लैंस (Class of Clans), कॉल ऑफ ड्यूटी और क्लैश रोयाल (Clash Royale) जैसे गेम्स रणनीति, त्वरित निर्णय और टीम वर्क की माँग करते हैं - जिससे युवा वर्ग में इनका विशेष स्थान है।

इन गेम्स की लोकप्रियता दिखाती है कि गेमिंग अब केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आभासी उपलब्धियों और सामाजिक प्रतिस्पर्धा का एक नया मैदान बन चुका है।

मोबाइल गेमिंग की लत के पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण

मोबाइल गेम्स की लत का मूल कारण केवल आनंद या ‘फन’ नहीं है - यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब हम गेम खेलते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क डोपामीन नामक रसायन छोड़ता है, जो सुखद अनुभूति देता है। यही रसायन हमें और अधिक खेलने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रक्रिया नशे जैसी है - जहां बार-बार डोपामीन (dopamine) की खोज, हमारी इच्छा पर हावी हो जाती है। धीरे-धीरे व्यक्ति गेम खेलने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेता है और जब वह इसे ना खेल सके, तो चिड़चिड़ापन, बेचैनी और निराशा महसूस करता है। यह लत किशोरों और बच्चों में अधिक तेज़ी से विकसित होती है क्योंकि उनका मस्तिष्क अभी विकास की प्रक्रिया में होता है। यही वजह है कि कई अभिभावक अपने बच्चों को फोन से दूर करना मुश्किल पाते हैं - क्योंकि अब यह सिर्फ आदत नहीं, मानसिक आवश्यकता बन चुकी होती है। वीडियो गेम की लत से होने वाली स्वास्थ्य समस्याएँ

वीडियो गेम की लत से होने वाली स्वास्थ्य समस्याएँ

मोबाइल गेमिंग की लत, केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकती है। इसके प्रमुख दुष्प्रभावों में शामिल हैं:

- स्वच्छता की उपेक्षा: व्यक्ति खुद की सफाई और जीवनशैली पर ध्यान देना छोड़ देता है क्योंकि सारा ध्यान गेम पर केंद्रित होता है।

- ध्यान में कमी और एडीएचडी (ADHD): अत्यधिक इंटरएक्टिव गेम्स बच्चों की एकाग्रता को प्रभावित करते हैं, जिससे वे स्कूल और पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं।

- नींद की कमी और अनिद्रा: देर रात तक खेलने की आदत से शरीर का जैविक चक्र बिगड़ जाता है।

- सामाजिक अलगाव: गेम की दुनिया में उलझा व्यक्ति दोस्तों, परिवार और समाज से कटने लगता है।

- वजन बढ़ना और पोषण की कमी: निरंतर बैठकर खेलने से शारीरिक गतिविधि में कमी और जंक फूड (junk food) की आदत, मोटापे और अन्य बीमारियों को जन्म देती है।

- मांसपेशियों में दर्द और कलाई की समस्याएँ: जैसे – कार्पल टनल सिंड्रोम (Carpal Tunnel Syndrome)।

- आक्रामकता और चिड़चिड़ापन: लंबे समय तक आक्रामक या प्रतिस्पर्धी गेम खेलने से बच्चे हिंसात्मक व्यवहार दिखा सकते हैं।

मोबाइल गेमिंग की लत से उबरने के संभावित उपाय

मोबाइल गेमिंग की लत से बाहर निकलना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए कुछ व्यावहारिक उपाय अपनाए जा सकते हैं:

- मनोचिकित्सा (Psychotherapy): प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ लत के मूल कारण को समझने में मदद करते हैं और समाधान सुझाते हैं।

- सीबीटी (CBT) (संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी - Cognitive Behavioral Therapy): यह थेरेपी विचारों और व्यवहार को बदलने में मदद करती है - जिससे व्यक्ति लत को पहचानकर उस पर नियंत्रण पा सकता है।

- अभिभावक परामर्श: माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों की डिजिटल आदतों को समझें, उनके साथ संवाद बनाए रखें और सकारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दें।

- दवाओं का सहारा: यदि गेमिंग की लत के साथ चिंता, अवसाद या अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ जुड़ी हों, तो डॉक्टर की सलाह से दवाओं का प्रयोग किया जा सकता है।

- डिजिटल डिटॉक्स और समय-सीमा तय करना: धीरे-धीरे मोबाइल उपयोग का समय सीमित करके संतुलन साधा जा सकता है। इसके साथ ही आउटडोर खेलों (outdoor games) और सामाजिक गतिविधियों को प्राथमिकता देना भी आवश्यक है।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/56c5tvp5

https://tinyurl.com/2frhwf99

https://tinyurl.com/5n6mvsht

https://tinyurl.com/yt68hmpw

https://tinyurl.com/3sdpzakx

https://tinyurl.com/ykbhnk3k

पवित्र घाटों की निकटता मेरठ को देती है अपनी विशिष्ट आध्यात्मिक पहचान और समृद्ध धरोहर

विचार I - धर्म (मिथक/अनुष्ठान)

03-11-2025 09:16 AM

Meerut-Hindi

मेरठवासियो, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारे शहर की आत्मा केवल उसके इतिहास, शौर्य या औद्योगिक प्रगति में ही नहीं, बल्कि उन पवित्र जलधाराओं की छांव में भी छुपी है, जो चुपचाप हमारे विश्वास, परंपराओं और भावनाओं को सींचती रही हैं? गंगा और यमुना - ये केवल नदियाँ नहीं हैं, बल्कि वे जीवनधाराएँ हैं, जिन्होंने पीढ़ियों से हमारी सांस्कृतिक चेतना को दिशा दी है। मेरठ की भौगोलिक स्थिति ही इसे विशेष बनाती है - ये शहर उन पावन नदियों के बहुत समीप है, जिनके तटों पर बने घाट न केवल धार्मिक कर्मकांडों का स्थल हैं, बल्कि श्रद्धा, पौराणिकता और आध्यात्मिक अनुभूति का संगम भी हैं। गढ़मुक्तेश्वर की गंगा आरती में जब सैकड़ों दीये बहते हैं, तो उनमें केवल प्रकाश नहीं होता - उसमें श्रद्धा की लौ जलती है। द्रौपदी घाट पर जब कोई माँ अपने बच्चों संग जल अर्पण करती है, तो वह केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि स्मृति और श्रद्धा की पीढ़ीगत यात्रा होती है। और जब कोई यात्री अनूपशहर की शांतियों में बैठकर गंगा की धारा को निहारता है, तो वह केवल प्रकृति नहीं, आत्मा की शांति महसूस करता है। मेरठ का यह आध्यात्मिक पक्ष अक्सर शोरगुल और आधुनिकता की भीड़ में छुप जाता है, लेकिन जो लोग घाटों की ओर रुख करते हैं, उन्हें अहसास होता है कि मेरठ केवल एक शहर नहीं, एक जीवंत अनुभव है - जहाँ जल, परंपरा और आस्था एक साथ बहते हैं।

आज हम इस लेख में मेरठ के उन पवित्र और ऐतिहासिक स्थलों को जानेंगे जो आस्था, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक हैं। सबसे पहले मेरठ की भौगोलिक स्थिति और आध्यात्मिक महत्व को समझेंगे। फिर गढ़मुक्तेश्वर घाट की धार्मिक और ऐतिहासिक झलक पर नजर डालेंगे और गढ़ गंगा से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं और पिंडदान की परंपरा को जानेंगे। इसके बाद द्रौपदी घाट और उसके महाभारतकालीन ऐतिहासिक संदर्भों को देखेंगे। अंत में अनूपशहर घाट की “छोटी काशी” के रूप में पहचान और इसकी विरासत पर ध्यान देंगे।

मेरठ की भौगोलिक स्थिति और आध्यात्मिक महत्व

मेरठ सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर या औद्योगिक केंद्र नहीं है, बल्कि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा स्थल है जहाँ अध्यात्म और संस्कृति साथ-साथ चलते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे एक अनोखा धार्मिक महत्व देती है, क्योंकि यह गंगा और यमुना - दो पवित्र नदियों - के बहुत ही निकट स्थित है। ये नदियाँ न केवल हिंदू धर्म में मोक्ष का मार्ग मानी जाती हैं, बल्कि इनके तटों पर बसे अनेक घाट भी मेरठवासियों की धार्मिक जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा हैं। मेरठ से करीब 35-50 किलोमीटर के भीतर आने वाले घाटों में गढ़मुक्तेश्वर, द्रौपदी घाट और अनूपशहर विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इन स्थानों पर धार्मिक अनुष्ठानों, पिंडदान, कार्तिक पूर्णिमा स्नान, और पर्वों के अवसर पर उमड़ने वाली श्रद्धा की लहरें यह साबित करती हैं कि मेरठ का अध्यात्म सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि इस धरती की मिट्टी में रचा-बसा है। यह शहर एक ऐसा संगम है जहाँ श्रद्धा, परंपरा और भक्ति हर दिन जीवन का हिस्सा बनती हैं।

गढ़मुक्तेश्वर घाट: धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण

गढ़मुक्तेश्वर, मेरठ से लगभग 37 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐसा तीर्थ है, जहाँ समय मानो ठहर सा गया हो। हापुड़ जिले के इस घाट को "गढ़ गंगा" के नाम से भी जाना जाता है और यह एनएच-24 पर स्थित होने के कारण बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के लिए सुलभ है। यहां का मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, सती मंदिर और प्राचीन गंगा मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त, 13वीं शताब्दी की गयासुद्दीन बलबन की मस्जिद इस बात का प्रतीक है कि यह स्थल केवल हिंदू नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विविधता का भी केंद्र रहा है। गढ़मुक्तेश्वर का सबसे प्रसिद्ध आयोजन कार्तिक पूर्णिमा पर होता है, जब छह लाख से भी अधिक श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए बृजघाट में एकत्र होते हैं। यहाँ का वातावरण मंत्रोच्चार, दीपों की रोशनी और भक्तों की श्रद्धा से सराबोर रहता है। दशहरे से पहले यहां एक भव्य उत्सव भी मनाया जाता है, जो गंगा किनारे की सांस्कृतिक जीवंतता को दर्शाता है। इस क्षेत्र के 100 से अधिक मंदिरों में वेदांत मंदिर, अमृत परिसर और विशाल हनुमान मंदिर उल्लेखनीय हैं, जो यहां की धार्मिक ऊर्जा को और गहरा करते हैं।

गढ़ गंगा और पिंडदान से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं

गढ़मुक्तेश्वर को केवल तीर्थयात्रा का एक गंतव्य मानना इसकी आत्मा को कम आंकना होगा। यह स्थान “मुक्ति-धाम” के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहाँ आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपने परिजनों - कौरवों - की आत्मा की शांति के लिए उपाय सोचा, तब भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें गढ़मुक्तेश्वर में गंगा तट पर पिंडदान करने का सुझाव दिया। पांडवों ने इस सलाह का पालन किया और यहीं पर गंगा में पिंडदान कर अपने कुल का उद्धार किया। इस ऐतिहासिक धार्मिक क्रिया के कारण ही यह स्थान आज भी लाखों श्रद्धालुओं द्वारा पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान हेतु चुना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ किए गए तर्पण से पूर्वजों की आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। गढ़मुक्तेश्वर में तर्पण के दौरान जल अर्पण कर देवताओं, ऋषियों और पूर्वजों को प्रसन्न किया जाता है। यह परंपरा आज भी जीवंत है और हर वर्ष हजारों परिवार इसे निभाने के लिए यहाँ आते हैं। द्रौपदी घाट: हस्तिनापुर से जुड़ी आस्था और ऐतिहासिकता

द्रौपदी घाट: हस्तिनापुर से जुड़ी आस्था और ऐतिहासिकता

हस्तिनापुर, जो मेरठ के निकट स्थित है, न केवल महाभारत का पौराणिक नगर है, बल्कि भारतीय सभ्यता का एक जीता-जागता इतिहास भी है। यहाँ स्थित द्रौपदी घाट एक ऐसा स्थान है जहाँ भक्ति, आस्था और नारी सम्मान एक साथ समाहित होते हैं। माना जाता है कि द्वापर युग में रानी द्रौपदी प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए यहीं आया करती थीं। इस स्थान पर एक छोटा-सा मंदिर स्थित है जो उनके चीरहरण की उस अमर कथा को दर्शाता है, जहाँ भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें अपमान से बचाया था। यह मंदिर केवल एक संरचना नहीं, बल्कि एक गवाही है नारी शक्ति, ईश्वर की करुणा और धर्म के विजय की। आधुनिक भारत में इस मंदिर का पुनर्निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कराया गया था, जो यह दर्शाता है कि यह स्थान आज के भारत के लिए भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना प्राचीन काल में था। इसे दुनिया का एकमात्र “द्रौपदी मंदिर” माना जाता है और यह स्थान आज भी हजारों भक्तों को साहस और श्रद्धा का प्रतीक लगता है।

अनूपशहर घाट: "छोटी काशी" के रूप में पहचान और ऐतिहासिक विरासत

मेरठ से लगभग 84 किलोमीटर दूर बुलंदशहर जिले में बसा अनूपशहर एक ऐसा तीर्थ स्थल है जिसे “छोटी काशी” कहा जाता है। यहाँ गंगा तट पर बसे घाटों की एक अद्भुत श्रृंखला है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति का संगम प्रस्तुत करती है। यह स्थान न केवल पवित्र गंगा के स्नान के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की मंदिरों की बहुलता, प्राचीन धर्मशालाएं और पूजा अनुष्ठानों की नियमितता इसे धार्मिक रूप से जीवंत बनाए रखती हैं। अनूपशहर का एक विशेष पहलू इसकी ऐतिहासिक विरासत है - ब्रिटिश काल (British Period) में यह एक सैन्य छावनी के रूप में भी प्रयुक्त हुआ करता था, जिससे इसके ऐतिहासिक संदर्भ और भी गहरे हो जाते हैं। आज भी यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को न केवल आत्मिक शांति का अनुभव होता है, बल्कि इस शहर की स्थापत्य और सांस्कृतिक समृद्धि का भी साक्षात्कार होता है। मेरठवासियों के लिए यह एक ऐसा स्थल है, जहाँ वे भीड़-भाड़ से दूर, गंगा के शीतल जल में स्नान कर, अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/3tukc8nk

https://tinyurl.com/bdfhmt66

https://tinyurl.com/yc8htd8t

https://tinyurl.com/26edcptv

https://tinyurl.com/2bs5h2dn

कैसे गोंड कला, मध्य भारत की जनजातीय आत्मा बनकर दुनिया के कैनवास पर चमक रही है?

दृष्टि III - कला/सौंदर्य

02-11-2025 09:10 AM

Meerut-Hindi

गोंड कला भारत की उन विरासतों में से एक है जो न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि अपने भीतर हजारों साल पुरानी सभ्यता की धड़कन समेटे हुए है। ‘गोंड’ शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के शब्द ‘कोंड’ से हुई है, जिसका अर्थ है - ‘हरी पहाड़ी’। यह कला गोंड जनजाति की पहचान है, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में बसती है, लेकिन इनकी उपस्थिति छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी देखी जाती है। लगभग 1400 वर्ष पुराने इतिहास वाली यह जनजाति प्रकृति, मिथकों और लोककथाओं को रंगों और आकृतियों में ढालकर अपनी संस्कृति को जीवित रखे हुए है। गोंड कला की पहचान इसके जीवंत रंगों और सूक्ष्म पैटर्न से होती है। कलाकार बिंदुओं और रेखाओं के संयोजन से पेड़, जानवर, पक्षी और मनुष्य की आकृतियाँ रचते हैं। पहले ये चित्र घरों की दीवारों और मिट्टी के फर्श पर बनाए जाते थे, पर अब यह कला कैनवास और कागज़ पर भी सजीव हो उठी है। पुराने समय में कलाकार प्राकृतिक रंगों - जैसे फूलों, पत्तों, मिट्टी और पत्थरों से बने रंगों - का उपयोग करते थे, जबकि आज वे पोस्टर कलर (Poster Color) और एक्रेलिक (Acrylic) माध्यम अपनाकर आधुनिकता के साथ कदम मिला रहे हैं।

प्रकृति इस कला का सबसे प्रमुख विषय है। गोंड चित्रों में वृक्षों की विशेष भूमिका होती है - साजा वृक्ष को ‘बड़ा देव’ (मुख्य देवता) का प्रतीक माना जाता है, गंजा और महुआ वृक्ष अमर प्रेम कथा के प्रतीक हैं, जबकि पीपल वृक्ष देवताओं का निवास स्थान समझा जाता है। पकड़ी वृक्ष के पत्तों से बना साग बीमारियों से बचाने वाला माना जाता है, और इमली वृक्ष ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इन वृक्षों के माध्यम से गोंड कलाकार केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि जीवन, आस्था और प्रकृति के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करते हैं। गोंड संस्कृति में संगीत और कला का गहरा संबंध है। प्राचीन काल में गोंड कलाकार ‘बाना’ नामक वाद्ययंत्र बजाकर अपने राजाओं की वीर गाथाएँ गाते थे। वे पेड़ों के नीचे बड़े देव की आराधना करते और गीतों के माध्यम से अपने वंश की परंपराएँ आगे बढ़ाते। कला और संगीत उनके लिए मनोरंजन नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व और पहचान को याद रखने का माध्यम थे।

दिलचस्प रूप से गोंड कला में ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी (Australian Aborigines) कला से अद्भुत समानताएँ देखी जाती हैं। दोनों कलाओं में बिंदुओं और डैशेज़ का प्रयोग होता है, और दोनों का उद्गम प्राचीन महाद्वीप ‘गोंडवाना’ से माना जाता है। आज गोंड कला भारत की सीमाओं से निकलकर अंतरराष्ट्रीय पहचान बना चुकी है। फ्रांस (France), ब्रिटेन (Britain) और अमेरिका तक इसकी प्रदर्शनी होती है।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/ybhyfjku

https://tinyurl.com/mry3f9as

https://tinyurl.com/5xptvdca

https://tinyurl.com/mrzk5xae

जानिए कैसे गुरुकुल की परंपरा, आज मेरठ की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दे सकती है?

निवास : 2000 ई.पू. से 600 ई.पू.

01-11-2025 09:19 AM

Meerut-Hindi

मेरठवासियों, क्या आपने कभी यह विचार किया है कि हमारे प्राचीन पूर्वज शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं मानते थे? वे इसे जीवन की दिशा तय करने वाला एक ऐसा साधन समझते थे, जो व्यक्ति को न केवल ज्ञानी बनाता है, बल्कि उसे नैतिक, जिम्मेदार और समाज के प्रति जागरूक भी बनाता है। हमारे देश की शिक्षा परंपरा इतनी गहन और समृद्ध रही है कि इसे मानव जीवन का आधार और आत्मिक उन्नति का मार्गदर्शक माना गया। प्राचीन भारत में शिक्षा का गहरा संबंध धर्म, दर्शन और जीवन मूल्यों से था। उस समय गुरुकुल जैसी आवासीय शिक्षा पद्धतियाँ सिर्फ विद्या के स्थान नहीं थीं, बल्कि वहाँ बच्चों को अनुशासन, सेवा, ब्रह्मचर्य और सामाजिक समरसता की शिक्षा भी दी जाती थी। मेरठ जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर में, जहाँ आज आधुनिक शिक्षा संस्थान फल-फूल रहे हैं, वहीं यह समझना भी ज़रूरी है कि हमारी शिक्षा की जड़ें कितनी गहराई तक फैली हुई हैं।

आज के इस लेख में हम समझेंगे कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली का महत्व और सामाजिक दृष्टिकोण क्या था, गुरुकुलों की संरचना और उनके अनूठे पहलू क्या थे, छात्रों को किस प्रकार विशेषज्ञता आधारित शिक्षा दी जाती थी, और महिलाओं की शिक्षा में उनकी भागीदारी कैसी थी। इसके अलावा हम सीखेंगे कि प्राचीन शिक्षा में किस तरह से श्रवण, मनन और निध्यासन की विधियों का उपयोग किया जाता था, प्राचीन विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञता केंद्रों का क्या महत्व था, और शिक्षा ने समाज सुधार और सामाजिक समरसता में किस तरह योगदान दिया। अंत में हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली और प्राचीन गुरुकुल पद्धति की तुलना भी करेंगे।

प्राचीन भारतीय शिक्षा का महत्व और सामाजिक दृष्टिकोण

प्राचीन भारतीय सभ्यता में शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं माना गया था, बल्कि यह जीवन का सर्वाधिक मूल्यवान और अनिवार्य अंग समझा जाता था। उस समय यह मान्यता थी कि शिक्षा मनुष्य को केवल ज्ञानी नहीं, बल्कि सजग, संतुलित और समाजोपयोगी बनाती है। ज्ञान का उद्देश्य आत्म-ज्ञान प्राप्त करना और जीवन के उद्देश्यों को समझकर उसके अनुसार आचरण करना था। धर्म, नीति, नैतिकता और समाज सेवा - ये सभी शिक्षा के मूल तत्व माने जाते थे। प्राचीन समाज में यह विश्वास था कि एक शिक्षित व्यक्ति अपने साथ पूरे समाज को प्रकाश की ओर ले जा सकता है। इसलिए बच्चों को प्रारंभ से ही शिक्षा से जोड़ा जाता था, और शिक्षकों - जिन्हें ‘गुरु’ कहा जाता था - को माता-पिता से भी ऊँचा दर्जा दिया जाता था। गुरु और शिष्य के बीच का संबंध अत्यंत पवित्र और अनुशासित होता था। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को अपने कर्तव्यों, जीवन मूल्यों और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती थी। शिक्षा को आत्मा की शुद्धि का साधन और मोक्ष का मार्ग भी माना गया।

गुरुकुल प्रणाली: संरचना और विशेषताएँ

प्राचीन भारत की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, उस समय की सबसे सशक्त और नैतिकता-आधारित प्रणाली थी। गुरुकुल एक ऐसा आवासीय आश्रम होता था जहाँ बच्चे गुरु के सान्निध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। यह शिक्षा केवल शैक्षणिक नहीं, बल्कि व्यवहारिक, आध्यात्मिक और सामाजिक भी होती थी। गुरुकुलों में छात्रों को भोजन, वस्त्र और निवास की सुविधा निःशुल्क दी जाती थी। छात्र अपने गुरु के घर के सदस्य की तरह रहते थे और सभी कार्यों में हाथ बंटाते थे। ब्रह्मचर्य, सेवा, त्याग और विनम्रता - ये सब गुण गुरुकुल जीवन का हिस्सा होते थे। छात्र यज्ञ करते थे, गुरु के घर का कार्य करते थे, पशुओं की देखभाल करते थे और साथ ही साथ वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करते थे। गुरुकुल शिक्षा आत्म-निर्भरता और साधना की ओर अग्रसर करती थी। छात्रों का जीवन सादगी भरा, संयमित और अनुशासित होता था। यह प्रणाली विद्यार्थियों को केवल ज्ञान नहीं देती थी, बल्कि उन्हें एक सजग नागरिक, आदर्श पुत्र, ईमानदार कर्मचारी और सच्चा मानव बनने का मार्ग दिखाती थी। गुरु का हर शब्द शिष्य के लिए आज्ञा होता था। यह संबंध केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहता था, बल्कि जीवन भर एक पवित्र गुरु-शिष्य परंपरा को निभाया जाता था।

शिक्षा की सामग्री और विशेषज्ञता आधारित अध्ययन

प्राचीन गुरुकुल प्रणाली की सबसे विशेष बात यह थी कि वहाँ शिक्षा एकरूप और सामान्य नहीं होती थी, बल्कि हर छात्र को उसकी प्रवृत्ति, रुचि और सामाजिक जिम्मेदारियों के अनुसार विषयों का ज्ञान दिया जाता था। इसका उद्देश्य यह था कि हर व्यक्ति अपने जीवन में जिस क्षेत्र में कार्य करेगा, उसमें वह पारंगत और दक्ष हो। इस प्रणाली में धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के साथ-साथ ज्योतिष, गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, युद्धकला, संगीत, नाट्य, शिल्प, प्रशासन, कृषि विज्ञान, पशुपालन आदि विषयों में विशेषज्ञता दी जाती थी। ब्राह्मण छात्रों को त्रयी-विद्या (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद) का ज्ञान, क्षत्रियों को राजनीति, युद्ध और धनुर्विद्या, और वैश्य वर्ग को व्यापार, कृषि और अर्थशास्त्र का प्रशिक्षण दिया जाता था। हर छात्र की शिक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता था कि वह अपने समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी बने। यह प्रणाली व्यक्तिगत विकास को सामाजिक योगदान से जोड़ती थी, जिससे समाज में संतुलन और कुशलता बनी रहती थी।

स्त्री शिक्षा और महिलाओं की भागीदारी

आज भले ही हमें लगे कि स्त्री शिक्षा एक आधुनिक अवधारणा है, लेकिन प्राचीन भारत में महिलाओं को शिक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। समाज में ऐसी कई विदुषी स्त्रियाँ थीं जो न केवल शिक्षा ग्रहण करती थीं, बल्कि शिक्षा देती भी थीं। 'गायत्री', 'मैत्रेयी', 'गार्गी', 'अपाला' जैसी महिला ऋषियों का नाम हमारे ग्रंथों में दर्ज है, जिन्होंने वेदों की ऋचाएँ रचीं और शैक्षणिक सभाओं में भाग लिया। इन महिलाओं की विद्वत्ता और तर्कशक्ति पुरुषों के बराबर मानी जाती थी। वैसे तो लड़कियों को सामान्यतः घर पर शिक्षा दी जाती थी, लेकिन कुछ परिवारों में वे गुरुकुलों में भी अध्ययन करती थीं। स्त्रियों को न केवल धार्मिक विषयों में, बल्कि संगीत, काव्य, नीति, नाट्य और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में भी ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति थी। यह स्पष्ट करता है कि प्राचीन भारतीय समाज में नारी को केवल गृहिणी नहीं, बल्कि शिक्षित, समझदार और निर्णायक भूमिका निभाने वाली संस्था माना जाता था।

शिक्षण की विधियाँ: श्रवण, मनन और निध्यासन

प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम जितना महत्वपूर्ण था, उतनी ही महत्त्वपूर्ण थी उसकी शिक्षण विधियाँ। मुख्यतः तीन विधियाँ थीं – श्रवण, मनन और निध्यासन।

- श्रवण का अर्थ है – गुरु के वचनों को ध्यानपूर्वक सुनना। उस समय शिक्षा मौखिक होती थी, इसलिए स्मरण शक्ति और श्रवण-कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण थे। गुरु जो भी कहते, उसे शिष्य पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनता था।

- मनन का अर्थ है – सुने गए ज्ञान पर चिंतन करना, उसकी व्याख्या करना और उसमें अपनी बुद्धि लगाना। इस चरण में छात्र अपने विचारों को गुरु के ज्ञान के साथ जोड़कर उसे समझने का प्रयास करता था।

- निध्यासन का तात्पर्य है – ज्ञान का पूर्ण आत्मसात करना और उसे अपने आचरण में उतारना। यह शिक्षा का अंतिम और सर्वोच्च चरण माना जाता था। केवल पढ़ना या रटना नहीं, बल्कि जीना - यही इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता थी।

प्राचीन विश्वविद्यालय और विशेषज्ञता केंद्र

प्राचीन भारत शिक्षा का विश्वगुरु रहा है - इसका सबसे बड़ा प्रमाण हैं हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, और उज्जैन जैसे विश्वविद्यालय न केवल भारत में, बल्कि विश्व के लिए उच्च शिक्षा के केंद्र रहे हैं। तक्षशिला चिकित्सा और आयुर्वेद के अध्ययन का मुख्य केंद्र था, जहाँ चरक और सुश्रुत जैसे विद्वान पढ़ाते थे। नालंदा शिक्षा का अंतरराष्ट्रीय केंद्र था जहाँ चीन, तिब्बत, कोरिया, श्रीलंका और कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। विक्रमशिला में बौद्ध दर्शन और तंत्र विद्या का विशेष अध्ययन होता था, जबकि उज्जैन में खगोलशास्त्र और गणित की श्रेष्ठ शिक्षा दी जाती थी। इन विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय, छात्रावास, शोधकार्य और डिबेट (debate) की प्रणाली अत्यंत व्यवस्थित थी। शिक्षा मुफ्त होती थी और ज्ञान का विस्तार ही प्रमुख उद्देश्य होता था।

शिक्षा और सामाजिक सुधार

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल व्यक्तित्व निर्माण नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता, समरसता और नैतिकता का विकास भी था। प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ने केवल विद्वान नहीं, बल्कि चरित्रवान नागरिक तैयार किए। गुरुकुलों में पढ़ा हर छात्र समाज के प्रति जिम्मेदार होता था - वह सेवा, त्याग, और नीति का पालन करता था। शिक्षा ने समाज से अज्ञान, भय, अन्याय और भेदभाव को दूर किया। यह प्रणाली केवल उच्च वर्ग तक सीमित नहीं थी - योग्यता, इच्छाशक्ति और निष्ठा ही पात्रता थी। आज के आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भले ही विज्ञान और तकनीक की भरमार हो, लेकिन चरित्र निर्माण, नैतिकता और समग्र विकास के मामले में प्राचीन गुरुकुल प्रणाली कहीं अधिक प्रभावशाली थी।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/2xtd7ff2

https://tinyurl.com/mpv85e2n

https://tinyurl.com/ywyfnyth

https://tinyurl.com/4r8x5tkx

क्या मेरठ में पान की खेती बन सकती है किसानों की नई हरित कमाई का ज़रिया?

फूलदार पौधे (उद्यान)

31-10-2025 09:20 AM

Meerut-Hindi

मेरठवासियों, आपने अक्सर शहर के चौक-चौराहों या गलियों में लाल-हरे पान की खुशबू महसूस की होगी। यही पान, जो हमारे सामाजिक मेलजोल, अतिथि-सत्कार और भोजन के बाद की परंपरा का हिस्सा रहा है, आज खेती की दुनिया में नए अवसरों का प्रतीक बनता जा रहा है। मेरठ, जो अपनी उपजाऊ दोमट मिट्टी और मेहनती किसानों के लिए प्रसिद्ध है, अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर नकदी फसलों की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इन्हीं में से एक है - पान की खेती, जो न केवल स्वाद और संस्कृति से जुड़ी है, बल्कि आर्थिक रूप से भी किसानों के लिए अत्यंत संभावनाशील साबित हो सकती है। आज जब जलवायु परिवर्तन और मिट्टी की गुणवत्ता को लेकर खेती के स्वरूप बदल रहे हैं, तब पान जैसी फसलें, जो गर्म और आर्द्र वातावरण में फलती-फूलती हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक वैकल्पिक राह खोल रही हैं। सवाल यह है - क्या मेरठ की जलवायु और संसाधन पान की खेती के लिए अनुकूल हो सकते हैं? क्या यह फसल यहाँ के किसानों के लिए नई आमदनी और रोजगार का जरिया बन सकती है? आइए, इस लेख में हम पान की खेती के वैज्ञानिक, कृषि और आर्थिक पहलुओं को विस्तार से समझें और देखें कि कैसे मेरठ जैसे उन्नत कृषि क्षेत्र में भी यह ‘हरी आमदनी’ का नया अध्याय लिख सकती है।

आज का यह लेख पान की खेती के छह महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में हमारी मदद करेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि पान का पौधा क्या है, उसकी उत्पत्ति और विशेषताएँ क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि इसकी खेती के लिए कैसी जलवायु और मिट्टी उपयुक्त रहती है। इसके बाद भूमि की तैयारी, मृदा विसंक्रमण और रोपण की प्रक्रिया पर चर्चा होगी। आगे, हम पान की खेती के दो प्रमुख तरीकों - खुली प्रणाली और बंद ‘बोरोज’ प्रणाली - को समझेंगे। अंत में, उत्तर प्रदेश में पान की खेती की संभावनाएँ, सरकारी योजनाएँ, आर्थिक लाभ और विपणन से जुड़ी चुनौतियों पर भी नजर डालेंगे।

पान का पौधा: उत्पत्ति, विशेषताएँ और वनस्पति स्वरूप

पान या पाइपर बेटल (Piper betle) एक सदाबहार लता है जो दक्षिण-पूर्व एशिया की मूल प्रजाति मानी जाती है। यह पौधा पिपेरेसी (Piperaceae) परिवार से संबंधित है, जिसमें काली मिर्च जैसी अन्य प्रजातियाँ भी आती हैं। इसकी लता दिल के आकार के चमकदार हरे पत्तों से ढकी होती है, जो सौंदर्य और उपयोग दोनों में अनोखी है। पान की लता पृथकलिंगी (dioecious) होती है, अर्थात नर और मादा पौधे अलग-अलग होते हैं। इसके फूल गुच्छेदार और सफेद रंग के होते हैं जिन्हें ‘कैटकिन’ (Catkin) कहा जाता है। यह पौधा न केवल सौंदर्य बल्कि औषधीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पान के पत्तों में यूजेनॉल (Eugenol), चैविकॉल (Chavicol) और टरपीन (Turpentine) जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो मुंह की दुर्गंध को रोकने और पाचन को सुधारने में मदद करते हैं। जलवायु के अनुसार इसकी कई किस्में विकसित हुई हैं - बंगला, मीठा, कपूर और सांगली पान उनमें प्रमुख हैं। इसकी जैविक संरचना इसे तेज़ी से बढ़ने वाली और लंबी अवधि तक उपज देने वाली फसल बनाती है।

पान की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मृदा की आवश्यकताएँ

पान की खेती के लिए गर्म, आर्द्र और छायादार जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसका तापमान 20°C से 35°C के बीच रहना चाहिए और औसतन 150 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा वाली जगहें इसके लिए आदर्श होती हैं। ठंडी या सूखी हवाएँ पत्तों को झुलसा सकती हैं, इसलिए छाया और नमी का संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। मिट्टी के चयन में दो बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं - जल निकास और उर्वरता। पान की लता को नम मिट्टी चाहिए लेकिन जलभराव नहीं। इसलिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी जिसमें जैविक पदार्थों की पर्याप्त मात्रा हो, सबसे अच्छी रहती है। मिट्टी का पीएच (pH) स्तर 5.5 से 7.0 के बीच होना चाहिए। पान की खेती के लिए लवणीय या क्षारीय मिट्टी अनुपयुक्त मानी जाती है। पौधों को बढ़ने के लिए न केवल पोषक तत्व बल्कि छाया की जरूरत भी होती है। प्राकृतिक छाया अक्सर सहायक पौधों जैसे सेसबानिया (Sesbaniya) या सहजन के माध्यम से दी जाती है। सही सिंचाई व्यवस्था और हवा का संतुलन पान की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव डालता है।

भूमि की तैयारी, मृदा विसंक्रमण और रोपण की प्रक्रिया

भूमि तैयार करने का पहला चरण है गहरी जुताई, जिससे मिट्टी के नीचे मौजूद कीट और रोगजनक बाहर निकल सकें। इसके बाद खेत में 15 सेंटीमीटर ऊंची और 30 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारियाँ बनाई जाती हैं। इन क्यारियों में जल निकास की उचित व्यवस्था रखना अनिवार्य है क्योंकि अत्यधिक नमी पान की जड़ों को सड़ा सकती है। मिट्टी को रोगाणुरहित करने के लिए, किसानों द्वारा ‘सोलराइजेशन’ (Solarization) पद्धति अपनाई जाती है - गर्मी के महीनों में मिट्टी को पॉलीथीन शीट से ढक दिया जाता है जिससे हानिकारक फफूंद और जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा गोबर की खाद और जैविक कंपोस्ट (compost) डालना भी आवश्यक है ताकि मिट्टी जीवंत बनी रहे। रोपण के लिए 3 से 5 गांठों वाली पान की कलमों का उपयोग किया जाता है। इन्हें 2-3 गांठें मिट्टी के अंदर दबाकर लगाया जाता है ताकि जड़ें जल्दी विकसित हो सकें। कलम लगाने का आदर्श समय मानसून या ठंड के मौसम की शुरुआत में होता है, जब तापमान स्थिर रहता है। नियमित सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण से पौधे तेजी से विकसित होते हैं।

पान की खेती के तरीके: खुली प्रणाली और बंद ‘बोरोज’ प्रणाली

पान की खेती मुख्यतः दो तरीकों से की जाती है - खुली प्रणाली और बंद प्रणाली (जिसे ‘बोरोज’ कहा जाता है)।

- खुली प्रणाली में पान की लताओं को प्राकृतिक सहायक पौधों जैसे सहजन, एरिथ्रिना (Erythrina) या सेसबानिया पर चढ़ाया जाता है। ये पौधे छाया और आधार दोनों प्रदान करते हैं। यह तरीका कम लागत वाला है और पारंपरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है।

- बंद प्रणाली (बोरोज) में पान की खेती नियंत्रित वातावरण में की जाती है। इसमें बाँस या लकड़ी की सहायता से छप्पर जैसी संरचना बनाई जाती है जिसे ऊपर से घास या ताड़ के पत्तों से ढक दिया जाता है। यह व्यवस्था धूप, हवा और नमी का संतुलन बनाए रखती है। बोरोज प्रणाली से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार होता है, हालांकि इसकी स्थापना लागत अधिक होती है।

उत्तर प्रदेश में पान की खेती: प्रमुख क्षेत्र, सरकारी योजनाएँ और लाभ की संभावना

उत्तर प्रदेश में पान की खेती अब धीरे-धीरे पुनर्जीवित हो रही है। राज्य के बुंदेलखंड, वाराणसी, उन्नाव और जौनपुर जिले इसके प्रमुख केंद्र बनते जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में मिट्टी की संरचना, नमी और जलवायु पान उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल है। राज्य सरकार ने गुणवत्तापूर्ण पान उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ आरंभ की हैं। इनमें किसानों को बीज, खाद, प्रशिक्षण और विपणन सहायता दी जाती है। साथ ही युवा किसानों को पान को एक नकदी फसल के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एक एकड़ में औसतन 30,000 बंडल पान के पत्ते तैयार होते हैं, जिनमें प्रत्येक बंडल में 100 पत्ते होते हैं। यदि थोक दर 25 रुपये प्रति बंडल मानी जाए तो लगभग 7.5 लाख रुपये तक की आय संभव है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के किसान अब इस परंपरागत फसल को आधुनिक आर्थिक दृष्टि से देख रहे हैं।

आर्थिक पक्ष और विपणन चुनौतियाँ: पान किसानों के सामने अवसर और जोखिम

पान की खेती यद्यपि लाभदायक है, फिर भी इसके विपणन में कई चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले, यह अत्यधिक नाशवान उत्पाद है - थोड़ी नमी या गर्मी में पत्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए भंडारण और परिवहन के लिए विशेष ध्यान देना पड़ता है। दूसरा, पान की कीमतें बाजार की मांग और मौसम पर निर्भर करती हैं, जिससे किसानों को स्थायी लाभ नहीं मिल पाता। यदि सरकार स्थानीय स्तर पर ठंडे भंडार और प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करे तो किसानों का जोखिम घट सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय पान की बड़ी मांग है, विशेषकर खाड़ी देशों और बांग्लादेश में। यदि विपणन संरचना मजबूत की जाए तो यह फसल किसानों के लिए हरित सोने का स्रोत बन सकती है।

संदर्भ

https://tinyurl.com/mtpaajm5

https://tinyurl.com/z7u8pp68

https://tinyurl.com/48nuthjb

https://tinyurl.com/4tzh2v9k

https://tinyurl.com/mr2z95k9

https://tinyurl.com/3a3t8urm

मेरठवासियों, हैदरपुर आर्द्रभूमि में प्रवासी पक्षियों की आवास और संरक्षण कहानी

पक्षी

30-10-2025 09:15 AM

Meerut-Hindi

मेरठवासियों, जब ठंडी हवा सुबह की ख़ामोशी को छूती है और सूरज की पहली किरण खेतों को सोने जैसा चमकाने लगती है, क्या आपने कभी आसमान की ओर नज़र उठाकर देखा है? उस नीले विस्तार में कहीं दूर से एक परिंदा उड़ता हुआ आपके शहर की ओर आ रहा होता है। लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद ये मेहमान पक्षी जब हैदरपुर वेटलैंड (Haiderpur Wetland) की शांत जलराशियों पर उतरते हैं, तो लगता है जैसे कुदरत ने फिर से सांस ली हो। मेरठ के करीब बसे इस वेटलैंड में हर साल हजारों प्रवासी पक्षी अपनी सुरक्षित जगह तलाशने आते हैं, और साथ ही हमारे जीवन में चहचहाहट, रंग और एक नई ऊर्जा लेकर आते हैं। ये पक्षी सिर्फ़ प्रकृति की खूबसूरत तस्वीर नहीं हैं, बल्कि एक जिंदा, धड़कती हुई दुनिया का हिस्सा हैं, जो हमारी हवा, पानी और मौसम की सेहत से सीधा जुड़ी है। इनका आना इस बात का संकेत है कि हमारे पर्यावरण में अब भी जीवन बचा है, लेकिन साथ ही यह एक सवाल भी खड़ा करता है कि क्या हम इन अतिथियों का स्वागत उसी स्नेह और सुरक्षा से कर पा रहे हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है? अब वक्त आ गया है कि हम इन पंखों वाली आवाज़ों को सिर्फ़ देखकर नहीं, बल्कि समझकर, सहेजकर और बचाकर अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं।

इस लेख में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हैदरपुर आर्द्रभूमि हर साल हज़ारों प्रवासी पक्षियों की शरणस्थली बनती है और वहाँ की जैव विविधता क्यों विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जाती है। हम यह भी समझेंगे कि जल स्तर में गिरावट और दलदल के सूखने जैसी समस्याएँ इस तंत्र को कैसे प्रभावित कर रही हैं। साथ ही, खेती, भूमि स्वामित्व और स्थानीय समुदाय की भूमिका पर भी बात होगी। अंत में हम संरक्षण प्रयासों और भारत में पक्षियों की घटती संख्या को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझेंगे।

पक्षियों की जैव विविधता और प्रवासी पक्षियों का वार्षिक चक्र

हैदरपुर वेटलैंड केवल पानी और पेड़ों का क्षेत्र नहीं, बल्कि यह एक जीवित दस्तावेज़ है, जहाँ हर साल हजारों पंखों की सरसराहट इतिहास रचती है। नवंबर की ठंड के साथ ही यहां पक्षियों का आगमन शुरू हो जाता है। मध्य एशिया और यूरोप से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके ये प्रवासी पक्षी मेरठ और बिजनौर के बीच स्थित इस शांत आर्द्रभूमि को अपना अस्थायी घर बना लेते हैं। यह केवल एक जैविक घटना नहीं, बल्कि प्रकृति के विश्वास और अनुकूलन की अद्भुत मिसाल है। यहाँ 300 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं, जिनमें से कई अत्यंत दुर्लभ और संकटग्रस्त हैं। ग्रेलैग गीज़ (Greylag Geese), बार-हेडेड गीज़ (Bar-Headed Geese), स्टेपी ईगल (Steppe Eagle), इंडियन स्कीमर (Indian Skimmer), ब्लैक-बेलीड टर्न (Black-bellied Tern) जैसे पक्षी न केवल पक्षी प्रेमियों के लिए सौंदर्य का स्रोत हैं, बल्कि पारिस्थितिकी के लिए संतुलनकारी भूमिका निभाते हैं। हर वर्ष करीब 25,000 जलपक्षी यहाँ अंडे देते हैं, प्रजनन करते हैं और फिर मार्च में लौट जाते हैं। यह आव्रजन चक्र हमारे लिए चेतावनी भी है - कि यदि हम इनका स्वागत करने में विफल रहे, तो ये परिंदे फिर कभी लौटकर नहीं आएँगे।

आर्द्रभूमि में पाए जाने वाले अन्य जीव-जंतु और संकटग्रस्त प्रजातियाँ

पक्षियों के अलावा, हैदरपुर वेटलैंड एक जैविक संग्रहालय के समान है, जहाँ जीवों की विविधता मनुष्य को उसकी पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी का एहसास कराती है। यहाँ केवल पंख वाले मेहमान नहीं, बल्कि ज़मीन, जल और हवा के सभी स्तरों पर जीवन मौजूद है। विशेष रूप से यह आर्द्रभूमि 15 से अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों का आश्रय स्थल बन चुकी है। घड़ियाल (गैवियलिस गैंगेटिकस - Gavialis gangeticus) - जो आज गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में है - यहाँ के जल निकायों में अब भी अपनी अंतिम पीढ़ी को जन्म देता है। हॉग हिरण (Hog Deer), गोल्डन महासीर (Golden Mahseer), और इंडियन स्कीमर जैसे प्राणी भी इसी वेटलैंड में अपनी अंतिम आशाएँ संजोए हुए हैं। इसके अतिरिक्त, यहाँ 40 से अधिक मछलियाँ, 10+ स्तनधारी, और असंख्य सरीसृप, जैसे भारतीय कोबरा, अजगर, वाइपर (Viper), मॉनिटर लिज़र्ड (Monitor Lizard), और तेंदुआ, भेड़िया, नीलगाय, बारासिंघा, आदि रहते हैं। यह विविधता केवल नंबर नहीं, बल्कि हमारी धरती की सेहत का पैमाना है। हर प्रजाति जो यहाँ बची है, वह हमें यह याद दिलाने आई है कि यदि हमने प्रकृति की आवाज़ को नजरअंदाज किया, तो इन जीवों के साथ-साथ हमारी अपनी विरासत भी मिट जाएगी।

जल स्तर की समस्या और दलदल के सूखने का संकट

साल दर साल, जल संकट की गंभीरता केवल शहरी नलों तक सीमित नहीं रही - अब यह वेटलैंड की रगों तक पहुँच चुकी है। हैदरपुर वेटलैंड, जो पहले पक्षियों और जीवों की चहचहाहट से भरा रहता था, अब धीरे-धीरे सूखते दलदलों और दरकती मिट्टी में तब्दील होता जा रहा है। इस साल, प्रवासी पक्षियों के आगमन से पहले ही अधिकांश जल निकाय सूख चुके हैं, जिससे इनके लिए भोजन और प्रजनन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं रह गई है। इस संकट के पीछे मुख्य कारण है - कृषि भूमि की अत्यधिक जल निकासी, जिससे वेटलैंड का प्राकृतिक चक्र बाधित हो गया है। पिछले वर्ष यहाँ लगभग 20,000 पक्षी दर्ज किए गए थे, लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो इस वर्ष उनकी संख्या में गंभीर गिरावट हो सकती है। एकमात्र आशा है - यदि वन विभाग समय रहते मैन्युअल (manual) जल प्रबंधन कर सके और जलधाराओं को पुनर्जीवित कर पाए। लेकिन यह एक अस्थायी समाधान है, जब तक स्थायी जल स्रोतों और भूमि संरक्षण की ठोस योजना नहीं बनाई जाती।

स्थानीय समुदाय, खेती और भूमि स्वामित्व की भूमिका

हैदरपुर वेटलैंड की सबसे जटिल समस्या यह है कि इसका लगभग 99.9% हिस्सा निजी किसानों के स्वामित्व में है। यह वह भूमि है जो कानूनी रूप से खेती के लिए दी गई है, लेकिन पारिस्थितिकी की दृष्टि से यह अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। किसानों का कीटनाशकों का उपयोग और जल निकासी प्रक्रियाएँ वेटलैंड के प्राकृतिक जीवन-चक्र को नष्ट कर रही हैं। प्रशासन द्वारा किसानों को संवेदनशील बनाने और प्राकृतिक कृषि तकनीकों को अपनानेकी अपील (appeal) की गई है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जागरूकता और सहयोग की कमी अब भी महसूस की जाती है। इस संकट का स्थायी समाधान भूमि अधिग्रहण हो सकता है, जिससे सरकार इस क्षेत्र को संरक्षित श्रेणी में लाकर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लाए। यह एक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक निर्णय है, लेकिन इसके बिना वेटलैंड को दीर्घकालिक रूप से सुरक्षित नहीं किया जा सकता। समुदाय को साथ जोड़ना इस प्रयास की रीढ़ होगा।

संरक्षण प्रयास और अवैध शिकार पर नियंत्रण की रणनीतियाँ

जहाँ एक ओर प्रकृति मेहमानों को बुला रही है, वहीं दूसरी ओर मानव लोभ और लापरवाही इनकी जान के लिए खतरा बन चुके हैं। प्रवासी पक्षियों और अन्य जीवों के लिए अवैध शिकार एक गंभीर समस्या है। इसे रोकने के लिए वन विभाग ने तटीय क्षेत्रों में मुखबिरों की नियुक्ति की है और जल निकायों की नियमित निगरानी शुरू की है। हैदरपुर वेटलैंड को यूनेस्को की रामसर साइट घोषित किया गया है, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय संरक्षण प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आता है। लेकिन केवल कागज़ी घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं। ज़मीनी स्तर पर स्थानीय वनकर्मियों की संख्या, संसाधन, गश्त वाहन और तकनीकी निगरानी (जैसे ड्रोन (drone) और कैमरे) की कमी आज भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। साथ ही, स्थानीय समुदायों को संरक्षण के साझेदार के रूप में जोड़ना ज़रूरी है, ताकि वे स्वयं इस जैविक धरोहर को बचाने का संकल्प लें, न कि केवल श्रोता बने रहें।

भारत में पक्षी प्रजातियों की गिरती संख्या: राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

यह संकट केवल मेरठ या बिजनौर तक सीमित नहीं है। पूरी दुनिया में पक्षियों की संख्या घट रही है, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड्स (State of Indian Birds 2023) की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 60% पक्षी प्रजातियों की संख्या में दीर्घकालिक गिरावट आ चुकी है। 178 पक्षी प्रजातियों को "उच्च संरक्षण प्राथमिकता" में रखा गया है। सबसे चिंताजनक आँकड़ा यह है कि लंबी दूरी तय करने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में 50% गिरावट देखी गई है। यह केवल पक्षियों की समस्या नहीं, बल्कि एक पारिस्थितिकीय चेतावनी है। पक्षियों की गिरती संख्या का सीधा असर परागण, बीज वितरण, खाद्य श्रृंखला और यहाँ तक कि हमारी कृषि पर पड़ सकता है। यह समय है जब हमें नियमित पक्षी गणना, डेटा निगरानी, और जन भागीदारी के माध्यम से इन प्रजातियों को संरक्षित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। वरना वो दिन दूर नहीं जब बच्चों को प्रवासी पक्षी सिर्फ़ किताबों और डॉक्यूमेंट्री (documentary) में दिखेंगे।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/3j5sze7x

https://tinyurl.com/2fw4m727

https://tinyurl.com/27m489ey

https://tinyurl.com/bde5y57y

https://tinyurl.com/mdvxbe8w

मेरठ के बच्चे और टीकाकरण: कैसे समय पर टीके उन्हें गंभीर बीमारियों से बचाते हैं?

विचार II - दर्शन/गणित/चिकित्सा

29-10-2025 09:20 AM

Meerut-Hindi

मेरठवासियों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे छोटे-छोटे बच्चे, जिनके चेहरों पर मासूमियत और जीवन की पहली चमक दिखाई देती है, उन्हें गंभीर और जानलेवा बीमारियों से बचाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? इसका जवाब है - टीकाकरण। यह केवल बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं करता, बल्कि पूरे समाज में झुंड प्रतिरक्षा (Herd Immunity) बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब अधिकतम बच्चे समय पर टीका लगवाते हैं, तो न केवल वे स्वयं सुरक्षित रहते हैं, बल्कि उन बच्चों और बुजुर्गों की भी सुरक्षा होती है, जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है या जिन्हें किसी कारणवश टीका नहीं लग पाया। मेरठ जैसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की जागरूकता बढ़ाने से पोलियो, खसरा, डिप्थीरिया (Diphtheria), काली खांसी, टेटनस और हेपेटाइटिस (Hepatitis) जैसी गंभीर बीमारियों से न केवल बचाव होता है, बल्कि यह बच्चों के जीवन की शुरुआती सालों के लिए एक मजबूत और स्वस्थ नींव तैयार करता है। सही समय पर और पूरी खुराक के साथ टीकाकरण कराना बच्चों को सिर्फ शारीरिक रूप से ही सुरक्षित नहीं बनाता, बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें मजबूत बनाता है। बच्चे खेलकूद, पढ़ाई और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं, और जीवन की शुरुआती चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाते हैं।

इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि टीकाकरण क्यों बेहद जरूरी है, यह बचपन की गंभीर बीमारियों को कैसे रोकता है, भारत में पोलियो उन्मूलन की सफलता और मिशन इंद्रधनुष जैसी पहलें बच्चों के स्वास्थ्य को कैसे मजबूत बनाती हैं। इसके साथ ही हम सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) और समाज में टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों पर भी गौर करेंगे, ताकि यह समझा जा सके कि टीकाकरण न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा, बल्कि पूरे समुदाय की सुरक्षा और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है।

टीकाकरण का महत्व और बचपन की बीमारियों से सुरक्षा

टीकाकरण बच्चों को गंभीर और जानलेवा बीमारियों से बचाने का सबसे प्रभावी और सुरक्षित तरीका है। बचपन में लगाए जाने वाले टीके जैसे पोलियो, खसरा, डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी और हेपेटाइटिस बच्चों के जीवन को गंभीर बीमारियों से बचाते हैं और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। हर टीका बच्चों के शरीर को रोगजनकों से लड़ने का प्रशिक्षण देता है, ताकि भविष्य में जब वे इन रोगों के संपर्क में आएं, तो उनका शरीर तुरंत प्रतिक्रिया कर सके। जब समुदाय के अधिकतर बच्चे समय पर टीकाकरण करवा लेते हैं, तो इससे झुंड प्रतिरक्षा (Herd Immunity) विकसित होती है। इसका मतलब है कि केवल टीका लगाए गए बच्चे ही सुरक्षित नहीं रहते, बल्कि वे उन बच्चों और लोगों की भी सुरक्षा करते हैं, जिन्हें किसी कारणवश टीका नहीं लगाया गया। इस तरह, नवजात शिशु, बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग भी सुरक्षित रह पाते हैं। यही कारण है कि टीकाकरण केवल व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है।

टीकाकरण के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य लाभ

टीके सिर्फ बीमारियों से बचाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक टीका कमजोर या मृत रोगजनकों के माध्यम से बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करता है। इससे शरीर सीखता है कि इन रोगों से कैसे लड़ना है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि समय पर टीकाकरण से बच्चों में रक्त संचार बेहतर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immune System) मजबूत होती है और संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा, नियमित टीकाकरण बच्चों को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। जब उनका शरीर और दिमाग स्वस्थ रहता है, तो वे शारीरिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं, खेलकूद और पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और जीवन की प्रारंभिक चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाते हैं। टीकाकरण न केवल वर्तमान में सुरक्षा देता है, बल्कि बच्चों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करता है।

भारत में पोलियो उन्मूलन और राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान

भारत ने पोलियो उन्मूलन के क्षेत्र में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। 13 जनवरी 2011 के बाद देश में पोलियो का कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ। इसके पीछे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चलाए गए पोलियो टीकाकरण अभियान, पल्स पोलियो कार्यक्रम और रैपिड रिस्पांस टीम (Rapid Response Team) जैसे उपाय हैं, जो किसी भी प्रकोप का तुरंत पता लगाकर रोकने में सक्षम हैं। सीमावर्ती और दूरदराज के क्षेत्रों में विशेष टीकाकरण बूथ लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह के वायरस का प्रवेश रोका जा सके। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिससे पोलियो प्रभावित देशों से वायरस का संक्रमण न फैले। इन प्रयासों के कारण भारत ने वैश्विक स्तर पर पोलियो उन्मूलन में मिसाल कायम की है।

मिशन इंद्रधनुष: बच्चों के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज

मिशन इंद्रधनुष दिसंबर 2014 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों को पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करना और इसे 90% तक बढ़ाना है। इस मिशन के माध्यम से उन क्षेत्रों और बच्चों तक भी टीका पहुँचाया जाता है, जिन्हें किसी कारणवश टीकाकरण का लाभ नहीं मिल पाया था। मिशन के छह चरण पूरे हो चुके हैं और इसने टीकाकरण दर को पर्याप्त रूप से बढ़ाया है। बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, गंभीर बीमारियों से बचाव हुआ है और समुदाय में जागरूकता भी बढ़ी है। मिशन इंद्रधनुष ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सही रणनीति और नियमित प्रयास से टीकाकरण कवरेज में सुधार संभव है।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) और सरकारी पहलें

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) भारत का सबसे बड़ा और प्रभावशाली सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान है। इस कार्यक्रम के तहत हर साल लाखों नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में टीके प्रदान किए जाते हैं। यूआईपी (UIP) 12 बीमारियों के लिए मुफ्त टीके उपलब्ध कराता है, जिनमें पोलियो, खसरा, डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी और हेपेटाइटिस बी शामिल हैं। कुछ अतिरिक्त टीके जैसे रोटावायरस (Rotavirus) और न्यूमोकोकल (pneumococcal) वैक्सीन भी बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र इस कार्यक्रम को नियमित और कुशलतापूर्वक लागू कर रहे हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी बच्चे, चाहे वे किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से हों, गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रहें।

टीकाकरण से जुड़े सुरक्षा उपाय और सामाजिक जागरूकता

टीकाकरण सिर्फ बच्चों का व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज को बीमारियों से बचाने का एक मजबूत माध्यम है। माता-पिता को यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को सही समय पर सही खुराक मिले। इसके अलावा, समुदाय में स्वास्थ्य शिविर, जागरूकता अभियान और घर-घर टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इससे न केवल बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि समाज में बीमारियों के फैलाव को भी रोका जा सकता है। जागरूकता के साथ टीकाकरण कराने से हर परिवार, मोहल्ला और समुदाय सुरक्षित बनता है। यह सभी के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और रोग-मुक्त जीवन की नींव रखता है।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/2d6clbjq

https://tinyurl.com/2763lspz

https://tinyurl.com/4dz4746m

कैसे भारत की तितलियाँ, मेरठ के बगीचों और जीवन में रंग और संतुलन भर रही हैं?

तितलियाँ और कीट

28-10-2025 09:15 AM

Meerut-Hindi

मेरठवासियों, क्या आपने कभी अपने बगीचे, खेत या पार्क में उड़ती हुई किसी रंग-बिरंगी तितली को नज़र भरकर देखा है? कभी उस छोटे से पंखों वाले जीव के पीछे-पीछे अपनी नज़रों को दौड़ाया है? हो सकता है आपने बचपन में तितली को पकड़ने की कोशिश की हो या फिर उसकी सुंदरता में कुछ पल के लिए खो गए हों। मेरठ जैसे हरियाली और प्राकृतिक विविधता से भरपूर इलाके में तितलियों का दिखना आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नन्ही उड़ती कलाएँ असल में हमारी धरती के कितने महत्वपूर्ण संकेतक होती हैं? भारत की तरह मेरठ भी ऐसी भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियों से घिरा है जो तितलियों के लिए एक स्वर्ग के समान हैं - यहाँ की गर्मियों की चमक, सर्दियों की कोमल ठंडक और मानसून की ताज़गी तितलियों को जन्म लेने, फलने-फूलने और रंग भरने का पूरा अवसर देती है। यही कारण है कि भारत में अब तक लगभग 1318 से अधिक तितली प्रजातियाँ दर्ज की जा चुकी हैं - और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र भी उनमें से कई की मौसमी शरणस्थली बन चुका है। यह कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और पारिस्थितिक चमत्कार है, जो हमारे आसपास रोज़ घट रहा है - बस हमें इसे देखने और समझने की फुर्सत नहीं मिलती।

इस लेख में हम भारत में तितलियों की जैव विविधता को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, जानेंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति और विविध जलवायु तितलियों के लिए आदर्श वातावरण क्यों बनाती है। इसके बाद, नज़र डालेंगे देश के तीन जैव विविधता हॉटस्पॉट्स (hotspots) और वहाँ पाई जाने वाली विशेष स्थानिक प्रजातियों पर, तितलियों के वैज्ञानिक वर्गीकरण और हिमालय जैसे क्षेत्रों में पाई जाने वाली अनोखी प्रजातियों की चर्चा करेंगे। फिर, समझेंगे भारत में पाए जाने वाले तितलियों के छह प्रमुख परिवारों की खासियतें। और अंत में, जानेंगे कि कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों में तितलियों का वितरण कैसा है और यह हमें क्या संकेत देता है।

भारत का भौगोलिक और जलवायु क्षेत्र: तितलियों के लिए क्यों है आदर्श?

भारत की भौगोलिक विविधता और जलवायु तितलियों के लिए ऐसा आदर्श पर्यावरण प्रदान करती है, जो विश्व के बहुत कम देशों में देखने को मिलता है। उत्तर में बर्फीले हिमालय से लेकर दक्षिण के उष्ण तटीय क्षेत्रों तक, और पश्चिम के शुष्क थार रेगिस्तान से लेकर पूर्वोत्तर के नम वनों तक - यह देश एक ऐसा जैविक रंगमंच है जहाँ हर क्षेत्र में अलग-अलग तितली प्रजातियाँ फलती-फूलती हैं। भारत की उष्णकटिबंधीय स्थिति (tropical location) और बदलते मौसम चक्र तितलियों के जीवन चक्र - अंडा, लार्वा (larvae), प्यूपा (pupa) और वयस्क - को प्राकृतिक रूप से पूरा करने में मदद करते हैं। मानसूनी बारिश के दौरान जब पूरा देश हरियाली से ढक जाता है, तो यही समय तितलियों की संख्या और गतिविधि में सबसे ज़्यादा उछाल लाता है। विभिन्न ऊँचाईयों पर मौजूद माइक्रोक्लाइमेट्स (microclimates) और वनस्पतियों की विशाल विविधता, उन्हें न केवल रहने और प्रजनन की सुविधा देती हैं, बल्कि परागण जैसे पारिस्थितिकीय कार्यों में भी उनकी भूमिका को मजबूत बनाती हैं। यही वजह है कि भारत न केवल तितलियों की विविधता में समृद्ध है, बल्कि उनके अनुकूल जीवन के लिए सबसे उपयुक्त प्राकृतिक प्रयोगशाला भी है।

भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट और तितलियों की अद्वितीयता

भारत विश्व के उन गिने-चुने देशों में से है जो एक साथ तीन जैव विविधता हॉटस्पॉट्स (biodiversity hotspots) - पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, और भारत-म्यांमार सीमा के पहाड़ी क्षेत्र - को समेटे हुए है। इन क्षेत्रों में न केवल जैविक विविधता अत्यधिक है, बल्कि यहाँ कई ऐसी स्थानिक (endemic) तितली प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलतीं। उदाहरण के लिए, मालेबार बैंडेड स्वॉलोटेल (Malabar Banded Swallowtail) और तमिल योमैन (Tamil Yeoman) जैसी प्रजातियाँ केवल पश्चिमी घाटों में ही पाई जाती हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में भूटान ग्लोरी (Bhutan Glory) और टॉनी कॉस्टर (Tawny Coster) जैसी तितलियाँ अपनी दुर्लभता और आकर्षण के लिए जानी जाती हैं। इन जैव विविधता हॉटस्पॉट्स की एक खास बात यह भी है कि ये अपेक्षाकृत कम मानव हस्तक्षेप वाले और वर्षा-प्रधान क्षेत्र होते हैं, जिससे वहाँ के जीव स्वतः ही विकसित और संरक्षित हो पाते हैं। इन क्षेत्रों की तितलियाँ केवल रंगीन जीव नहीं हैं, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र की रीढ़ हैं - जो परागण, खाद्य श्रृंखला और पर्यावरण संकेतकों की भूमिका निभाती हैं। यह अद्वितीयता भारत को तितलियों के अध्ययन और संरक्षण की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख केंद्र बनाती है।

भारत में तितलियों की विविधता: लेपिडोप्टेरा समूह और हिमालयी प्रजातियाँ

तितलियाँ और पतंगे मिलकर कीटों के एक विशेष वैज्ञानिक समूह "लेपिडोप्टेरा" (Lepidoptera) का हिस्सा हैं, जो विश्वभर में लगभग हर प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं - चाहे वह रेगिस्तान हो, घास का मैदान हो, या फिर ऊँची बर्फीली पहाड़ियाँ। भारत में इन लेपिडोप्टेरा प्रजातियों की विविधता अत्यंत समृद्ध है, और तितलियाँ इनमें सबसे आकर्षक और पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण सदस्य हैं।हिमालय जैसे कठोर पर्यावरण वाले क्षेत्र भी तितलियों के लिए अछूते नहीं हैं - वहाँ की कुछ प्रजातियाँ जैसे पारनासियस एफाफस (Parnassius epaphus) जिसे हिमालयन अपोलो (Himalayan Apollo) कहा जाता है, को समुद्र तल से 6000 मीटर तक की ऊँचाई पर देखा गया है, जो उनकी अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। वहीं, आर्कटिक अपोलो (Arctic Apollo) जैसी तितलियाँ आर्कटिक क्षेत्र की विषम परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती हैं। 1947 के पहले ब्रिटिश भारत में 1,439 तितली प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया था, और स्वतंत्रता के बाद भारत में अब भी लगभग 1,318 प्रजातियाँ दर्ज की जाती हैं, जो दर्शाता है कि भारत तितलियों की विविधता के लिहाज़ से एक वैश्विक धरोहर है। इनका वैज्ञानिक अध्ययन और वर्गीकरण न केवल पारिस्थितिक महत्व को समझने में मदद करता है, बल्कि पर्यावरणीय परिवर्तनों का संकेत भी देता है।

भारत में तितलियों के छह प्रमुख परिवार और उनकी विशेषताएं

भारत में तितलियों को वैज्ञानिक रूप से छह प्रमुख परिवारों में वर्गीकृत किया गया है, और हर परिवार की अपनी विशिष्ट पहचान, रंग, आकार और उड़ान शैली होती है। पहला है स्वॉलोटेल बटरफ़्लाईज़ (Swallowtail Butterflies - Papilionidae (पैपिलियोनिडे)) - ये आमतौर पर बड़े आकार की, रंगीन पूंछ वाली और तेज़ उड़ान वाली तितलियाँ होती हैं। दूसरा है येलो एंड व्हाइट बटरफ़्लाईज़ (Yellow and White Butterflies - Pieridae (पियरिडे)) - इनमें नींबू, पीली और सफेद रंग की सौम्य और आकर्षक प्रजातियाँ शामिल हैं, जिन्हें अक्सर बागानों में देखा जाता है। तीसरा है ब्रश-फुटेड बटरफ़्लाईज़ (Brush-footed Butterflies - Nymphalidae (निम्फैलिडे)) - ये भारत में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती हैं और इनमें अनेक प्रसिद्ध तितली प्रजातियाँ शामिल हैं। चौथा है ब्लूज़ एंड हेयरस्ट्रिक्स (Blues and Hairstreaks - Lycaenidae (लाइकेनिडे)) - ये आमतौर पर छोटी और चमकीली नीली रंग की तितलियाँ होती हैं जो अत्यंत चपल होती हैं। पाँचवाँ है स्किपर्स (Skippers - Hesperiidae (हेस्पेरिडे)) - इनका शरीर मोटा और पंख अपेक्षाकृत छोटा होता है, जिससे इनकी उड़ान बहुत तेज़ होती है। और छठा परिवार है मेटलमार्क्स (Metalmarks - Riodinidae (रियोडिनिडे)) - ये अपेक्षाकृत दुर्लभ तितलियाँ होती हैं जिनके पंखों पर चमकदार धातु जैसी चमक होती है। इन सभी परिवारों की विशेषताओं का अध्ययन तितलियों के व्यवहार, पारिस्थितिकी और संरक्षण को समझने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

भारतीय राज्यों में तितलियों की उपस्थिति:

भारत के विभिन्न राज्यों में तितलियों की उपस्थिति का आँकड़ा यह दर्शाता है कि कैसे क्षेत्रीय पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय विविधता तितलियों की संख्या और प्रकार को प्रभावित करती है। कर्नाटक, जो पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है, में कुल 319 तितली प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनमें ब्रश-फुटेड (Brush-footed - 92), हेयरस्ट्रिक्स/ब्लूज़ (Hairstreaks/Blues - 98), स्वॉलोटेल्स (Swallowtails - 19) और स्किपर्स (Skippers - 80) प्रमुख हैं। गुजरात, जहाँ रेगिस्तान और वन दोनों हैं, में 193 से अधिक प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं, जिनमें से 79 दक्षिण गुजरात में ही देखी गई हैं। राज्य में सभी छह प्रमुख तितली परिवारों की उपस्थिति दर्शाई गई है। केरल, जो जैव विविधता के लिए जाना जाता है, वहाँ भी तितलियों की सभी छह श्रेणियाँ पाई जाती हैं, खासकर पश्चिमी घाट की बदौलत। वहीं तमिलनाडु में 328 तितली प्रजातियाँ दर्ज हैं जिनमें पापिलियोनिडी (Papilionidae - 19), पियरिडी (Pieridae - 32), निंफालिडी (Nymphalidae - 97), हेस्पेरिडी (Hesperiidae - 83) जैसी प्रचुरता शामिल है। मेघालय और ओडिशा जैसे राज्य, जो अपनी घनी हरियाली और वर्षा-प्रधान पर्यावरण के लिए प्रसिद्ध हैं, वहाँ भी तितलियों की समृद्ध विविधता देखी जाती है। ये आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि भारत की हर क्षेत्रीय भौगोलिक इकाई अपने-आप में एक तितली-समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है और इनका संरक्षण राज्य स्तर पर योजनाबद्ध प्रयासों के ज़रिए किया जाना चाहिए।

संदर्भ-

https://tinyurl.Com/325tbux8

https://tinyurl.Com/42hhe7ew

https://tinyurl.com/3bufb4f8

मेरठवासियों, जानिए कैसे छठ पूजा आस्था, अनुशासन और सामाजिक एकता की मिसाल बनी

विचार I - धर्म (मिथक/अनुष्ठान)

27-10-2025 09:20 AM

Meerut-Hindi

मेरठवासियों, क्या आपने कभी कार्तिक की शांत और ठंडी सुबह में गंगा नहर या हिंडन किनारे वह मनमोहक दृश्य देखा है, जब महिलाएं जल में खड़ी होकर पूरी श्रद्धा से उगते या डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करती हैं? यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि समर्पण, अनुशासन और प्रकृति से जुड़ाव का ऐसा अनूठा दृश्य होता है, जो मन को भीतर तक छू जाता है। पीत वस्त्रों में सजी महिलाएं, हाथों में सूप लिए, जिनमें ठेकुआ, केला, नारियल और मौसमी फल सजे होते हैं, जब सामूहिक रूप से सूर्य वंदना करती हैं, तो उस क्षण की पवित्रता शब्दों से परे होती है। यह छठ पूजा, जो कभी बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान मानी जाती थी, आज मेरठ की गलियों, कॉलोनियों और घाटों पर भी पूरी श्रद्धा और उल्लास से मनाई जाती है। जैसे-जैसे त्योहार नज़दीक आता है, मेरठ के अलग-अलग इलाकों में लोग एक-दूसरे के साथ मिलकर तैयारी शुरू कर देते हैं। कोई प्रसाद बनाता है, तो कोई घाट की सफाई करता है। मोहल्लों में सामूहिकता की भावना देखने लायक होती है। अब यह पर्व किसी एक भूगोल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत और विदेशों में बसे भारतीयों के लिए आस्था और एकजुटता का जीवंत प्रतीक बन चुका है।

इस लेख में हम छठ पूजा के गहन अर्थ और इसकी सांस्कृतिक परंपराओं को समझेंगे। हम जानेंगे कि इस पर्व का उद्भव कैसे हुआ, इसके चार दिनों तक चलने वाले प्रमुख अनुष्ठान क्या हैं, और यह कैसे हमारे शरीर और मन के लिए प्राकृतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से लाभकारी है। साथ ही, छठ पूजा का वैश्विक प्रसार, मूर्तियों के बिना इसे निभाने की अनूठी परंपरा और व्रत के दौरान पालन किए जाने वाले आवश्यक नियमों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे।

छठ पूजा का उद्भव और सांस्कृतिक महत्त्व

छठ पूजा की जड़ें भारतीय सभ्यता के वैदिक काल तक जाती हैं, जब सूर्य देव को जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का मूल स्रोत माना जाता था। इस पर्व की उत्पत्ति उन प्राकृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ी है, जहाँ सूर्य की आराधना केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवनदायी शक्ति के रूप में की जाती थी। छठी मैया को बच्चों की रक्षा करने वाली मातृशक्ति के रूप में पूजा जाता है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के मधेश क्षेत्र में यह पर्व एक विशिष्ट पहचान रखता है, जो धार्मिक अनुष्ठानों से आगे बढ़कर सांस्कृतिक आत्मीयता और सामाजिक एकजुटता का उत्सव बन चुका है। मेरठ जैसे शहरों में, जहाँ देश के विभिन्न हिस्सों से आकर लोग बसे हैं, वहाँ अब छठ पूजा न केवल श्रद्धा से मनाई जाती है, बल्कि यह एक सामुदायिक मिलन और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक बन गई है। गली-मोहल्लों में सामूहिक आयोजन, परस्पर सहयोग और एकसाथ अर्घ्य देने की परंपरा इस पर्व को केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन दर्शन का रूप देती है।

चार दिवसीय छठ पूजा के प्रमुख अनुष्ठान

छठ पूजा का हर दिन एक आध्यात्मिक और शारीरिक अनुशासन की मांग करता है, जिसमें श्रद्धालु तप, संयम और समर्पण के उच्चतम स्तर को छूते हैं। पहले दिन को 'नहाय-खाय' कहा जाता है, जिसमें व्रती पवित्र जल स्रोत में स्नान कर शुद्धता का संकल्प लेते हैं और सात्विक भोजन करते हैं। मेरठ में हिंडन और गंगा नहर के किनारे इस दिन स्नान और पूजा की तैयारी का एक विशेष वातावरण बनता है। दूसरे दिन ‘खरना’ होता है, जिसमें पूरे दिन निर्जला उपवास किया जाता है और सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण कर अगले 36 घंटे का निर्जल व्रत आरंभ किया जाता है। तीसरे दिन 'संध्या अर्घ्य' के समय महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सूप लिए, नदी किनारे डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। यह दृश्य सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि अपार श्रद्धा और आंतरिक शक्ति की प्रतीक होता है। चौथे दिन ‘बिहानिया अर्घ्य’ में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन होता है। ये चार दिन जीवन के चक्र – शुद्धि, त्याग, समर्पण और पुनर्जन्म – का जीवंत प्रतिबिंब हैं।

छठ पूजा की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि और प्राकृतिक स्वास्थ्य लाभ

जहाँ अधिकांश धार्मिक अनुष्ठान प्रतीकों और विश्वासों पर आधारित होते हैं, वहीं छठ पूजा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व रखती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब व्रती जल में खड़े होकर सूर्य की आराधना करते हैं, तब सूर्य की किरणों में पराबैंगनी विकिरण (UV rays) की तीव्रता सबसे कम होती है, जो शरीर के लिए लाभकारी मानी जाती है। इस समय की सूर्य किरणें शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने, विटामिन D (Vitamin D) के निर्माण और त्वचा की सफाई में मदद करती हैं। साथ ही, जल में खड़े होकर सूर्य की ओर देखने से मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और ध्यान की स्थिति उत्पन्न होती है। यह एक प्रकार की प्राकृतिक चिकित्सा है जो मन, शरीर और आत्मा तीनों को शुद्ध करती है। मेरठ जैसे शहरी और व्यस्त जीवन वाले नगर में, जहाँ प्रदूषण, तनाव और अव्यवस्थित दिनचर्या आम हो चली है, वहाँ छठ पूजा जैसे पर्व जीवन में संतुलन, शांति और प्राकृतिक जुड़ाव की सशक्त याद दिलाते हैं।

छठ पूजा की वैश्विक उपस्थिति और सामाजिक समावेशन

आज छठ पूजा की गूंज सिर्फ गंगा किनारे या बिहार की गलियों तक सीमित नहीं रही। यह पर्व वैश्विक हो चुका है – अमेरिका, यूके, फिजी, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान और मलेशिया तक, जहाँ भी पूर्वांचली समुदाय है, वहाँ छठ की छवि सजीव हो उठती है। यह एक सांस्कृतिक सेतु बन गया है जो प्रवासी भारतीयों को अपनी जड़ों से जोड़ता है। मेरठ जैसे शहर, जो लगातार सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होते जा रहे हैं, अब छठ पूजा के दौरान नए रंगों में रंग जाते हैं। सोसाइटियों में सामूहिक आयोजन, अस्थायी घाटों का निर्माण और सांझ-सुबह की भक्ति में डूबी स्त्रियाँ – ये सब एक साथ मिलकर उस एकता और सह-अस्तित्व को दर्शाते हैं जिसकी आज के दौर को सबसे अधिक ज़रूरत है। जाति, धर्म, वर्ग, लिंग – इन सबकी सीमाएं मिट जाती हैं और एक साथ खड़े श्रद्धालु प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं।

मूर्ति पूजा से रहित छठ: एक अनूठी परंपरा

छठ पूजा की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि इसमें किसी मूर्ति या मंदिर की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य – जो सबके लिए समान रूप से प्रकाश और जीवन देता है – उसकी पूजा स्वयं प्रकृति के मध्य, जल में खड़े होकर की जाती है। व्रती सूप में ठेकुआ, नारियल, गन्ना, और मौसमी फलों को अर्पण करते हैं, जिनका चयन भी प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसमें न कोई पंडित चाहिए, न ही कोई पवित्र स्थान की अनिवार्यता – बस मन की पवित्रता और श्रद्धा ही इस पूजा की असली पात्रता है। यह एक ऐसा धर्म-निरपेक्ष आध्यात्मिक अनुभव है जो सबको आमंत्रित करता है – चाहे वह महिला हो या पुरुष, धनी हो या गरीब। मेरठ की गलियों में भी यह सादगी और समर्पण से भरा रूप देखने को मिलता है, जो दर्शाता है कि यह परंपरा जितनी पुरानी है, उतनी ही आधुनिक मूल्यों से भी मेल खाती है।

छठ व्रत के दौरान पालन किए जाने वाले प्रमुख नियम

छठ पूजा में स्वास्थ्य और संयम का सीधा संबंध है। यह व्रत शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टिकोण से अत्यंत कठोर होता है। ऐसे में व्रत प्रारंभ करने से पूर्व शरीर को तैयार करना अत्यंत आवश्यक होता है। व्रती को व्रत के पहले दिन हल्का, संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना चाहिए – जैसे मौसमी फल, दूध, सत्तू आदि। निर्जल उपवास के दौरान शरीर में जल की कमी न हो, इसके लिए व्रत से पहले नारियल पानी, नींबू पानी या छाछ का सेवन लाभदायक होता है। साथ ही कैफीनयुक्त पेय जैसे चाय या कॉफी से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर को और निर्जल कर सकती हैं। नींद पूरी करना भी अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि पूजा का समय बहुत सुबह और देर शाम होता है। मेरठ में अब छठ व्रती स्वयं इन बातों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और पारंपरिक परंपरा के साथ-साथ स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दे रहे हैं – जो इस पर्व की दीर्घकालिकता और प्रभावशीलता को दर्शाता है।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/5h5adsp8

https://tinyurl.com/49c3dj4a

https://tinyurl.com/3zuww2nt

https://tinyurl.com/3dkn48t9

बर्नो का तुगेन्धाट विला: मीस वेन डर रोह द्वारा रची आधुनिक वास्तुकला की अनोखी मिसाल

घर - आंतरिक सज्जा/कुर्सियाँ/कालीन

26-10-2025 09:16 AM

Meerut-Hindi

तुगेन्धाट विला (Tugendhat Villa) चेक गणराज्य (Czech Republic) के दक्षिण मोराविया (South Moravia) में बर्नो (Brno) के क्षेत्र चेरना पोले (Černá Pole) में स्थित है। यह विला प्रसिद्ध जर्मन (German) वास्तुकार लुडविग मीस वेन डर रोह (Ludwig Mies van der Roh) द्वारा डिज़ाइन की गई थी और इसे 1929-1930 में बर्नो के समृद्ध उद्योगपति परिवार, ग्रेटे और फ्रिट्स तुगेन्धाट (Grete and Fritz Tugendhat) के लिए बनाया गया था। मीस वेन डर रोह ने केवल विला ही नहीं बल्कि इसके फर्नीचर और पास के बगीचे को भी डिज़ाइन किया। उन्होंने निर्माण प्रक्रिया की निगरानी भी बारीकी से की ताकि हर विवरण में पूर्णता प्राप्त हो सके।

तुगेन्धाट विला बीसवीं सदी की आधुनिक आवासीय वास्तुकला का एक अग्रणी कार्य है। इसमें ऐसे नवोन्मेषी स्थानिक और सौंदर्यशास्त्र संबंधी विचार लागू किए गए हैं, जो उस समय के आधुनिक जीवनशैली की जरूरतों को पूरा करते थे और आधुनिक औद्योगिक उत्पादन के अवसरों का लाभ उठाते थे। विला के आंतरिक क्षेत्र को सीमा रहित स्थान के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो इसकी वास्तुकला की प्रमुख विशेषता है। विला का विंटर गार्डन (winter garden) मुख्य तल के लगभग दो-तिहाई क्षेत्र में फैला हुआ है। रोज़वुड (Rosewood) और ओनिक्स (Onyx) से बने सूक्ष्म विभाजन रिसेप्शन हॉल (reception hall), संगीत कोना और पुस्तकालय जैसे क्षेत्रों को अलग करते हैं। रहने का क्षेत्र बड़े खिड़कियों के साथ सीधे टैरेस (terrace) से जुड़ा है, जिसमें गार्डन तक जाने के लिए विस्तृत सीढ़ियाँ (stairs) हैं। मुख्य ढांचा स्टील बीमों (steel beams) द्वारा समर्थित प्रबलित कंक्रीट स्लैब (reinforced concrete slabs) से बना है, जिनमें से कुछ पॉलिश (polished) भी किए गए हैं। बेसमेंट (basement) में घर के यांत्रिक उपकरण जैसे कि केंद्रीय हीटिंग (central heating), एयर कंडीशनिंग (air conditioning) और इलेक्ट्रिक रूप से संचालित बड़ी खिड़कियाँ शामिल हैं।

तुगेन्धाट विला मीस वेन डर रोह के सबसे मूल और अद्वितीय प्रोजेक्टों (projects) में से एक है। उन्होंने अपनी डिज़ाइन को पूरी तरह लागू किया, जिससे उनके उद्देश्य साकार हुए, जो तुगेन्धाट परिवार के सहयोग के कारण संभव हुआ। फर्नीचर भी वास्तुकार द्वारा डिज़ाइन किया गया था और कुछ टुकड़े विशिष्ट स्थानों के लिए बनाए गए थे। यूरोप में मीस वेन डर रोह का कोई और ऐसा वास्तुशिल्प कार्य नहीं है जो इसी तरह की पूर्णता और अखंडता के साथ संरक्षित हो। तुगेन्धाट विला आधुनिक आंदोलन की अंतर्राष्ट्रीय शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जैसा कि 1920 के दशक में यूरोप में विकसित हुई। इसकी विशेषता नवोन्मेषी स्थानिक और सौंदर्यशास्त्र संबंधी अवधारणाओं में निहित है, जो आधुनिक जीवनशैली की आवश्यकताओं को पूरा करने और औद्योगिक उत्पादन के अवसरों का लाभ उठाने के लिए बनाई गई थी।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/4y6f7kkj

https://tinyurl.com/3vsyd8r9

https://tinyurl.com/yjfjzze7

प्रकृति 778