समयसीमा 274

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1020

मानव व उसके आविष्कार 807

भूगोल 246

जीव - जन्तु 300

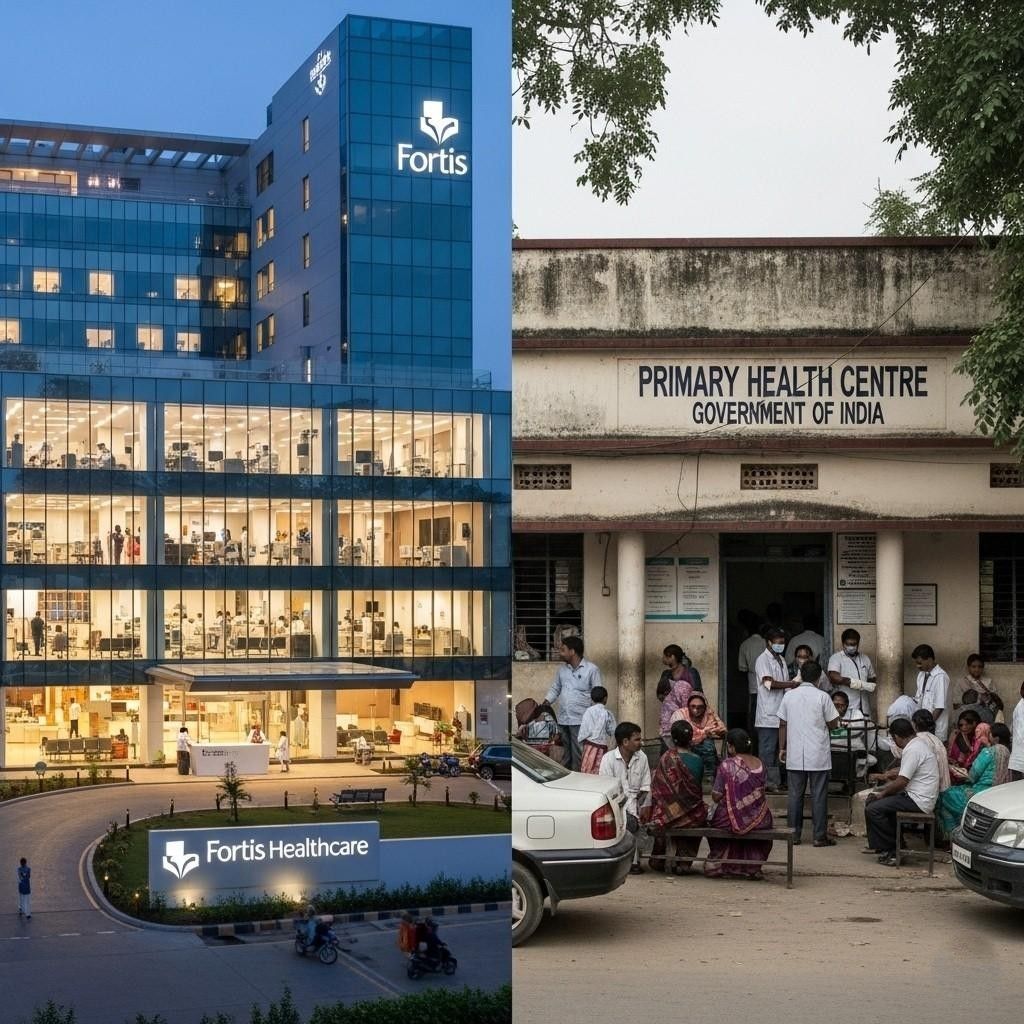

मेरठवासियों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गांव के एक बीमार बुज़ुर्ग को इलाज के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है, जबकि शहर में एक मरीज कुछ ही मिनटों में अस्पताल पहुंच जाता है? यही फर्क हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती है - शहरी और ग्रामीण सेवाओं के बीच गहराती खाई। मेरठ जैसे ज़िले में जहाँ एक ओर मेडिकल कॉलेज (medical college), निजी अस्पताल और आधुनिक क्लिनिक (modern clinic) दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं, वहीं माछरा, जानी, दौराला या बहसूमा जैसे ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग बुखार, गर्भावस्था या चोट जैसी सामान्य स्थितियों में भी इलाज के लिए संघर्ष करते नज़र आते हैं। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचने के लिए कभी वाहन नहीं मिलता, तो कभी डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं होता। महामारी के दौर ने यह स्पष्ट कर दिया कि स्वास्थ्य सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का अंतर है। इस कठिन समय ने सरकार और समाज दोनों को यह सोचने पर मजबूर किया कि देश का कोई भी नागरिक, चाहे वह मेरठ के कैंट एरिया (Cantt area) में रहता हो या किसी दूरस्थ गांव में - उसे बराबर की चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। अब सरकार की कई योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत, डिजिटल हेल्थ आईडी (Digital Health ID), टेलीमेडिसिन (Telemedicine) और ‘मेडिसिन फ्रॉम द स्काई’ (Medicine from the Sky) जैसी पहलों के माध्यम से इस अंतर को पाटने की कोशिश की जा रही है।

मेरठ ज़िले में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच लोगों तक सहज रूप से हो रही है। यहाँ लगभग 1.51 हज़ार अस्पताल के बिस्तर उपलब्ध हैं, जो मरीज़ों को आपात और नियमित उपचार दोनों प्रदान करते हैं। गाँव-देहात तक स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने के लिए 72 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) सक्रिय हैं। गंभीर मामलों और विशेष उपचार के लिए ज़िले में 2 ज़िला अस्पताल (DH) हैं। इसके अलावा, कस्बों और ग्रामीण इलाक़ों में 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) काम कर रहे हैं, जो स्थानीय लोगों के लिए राहत का अहम माध्यम हैं। इन सभी व्यवस्थाओं के ज़रिए मेरठ के नागरिकों को अपने ही ज़िले में स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त होती हैं।

इस लेख में हम जानेंगे कि आने वाले वर्षों में भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ेगी और सरकार का इस पर क्या भविष्य दृष्टिकोण है। हम देखेंगे कि आयुष्मान भारत और डिजिटल स्वास्थ्य पहलें ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को कैसे बेहतर बनाएंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे मेडिकल नवाचार और मेडटेक मित्र (MedTech Mitra) जैसी योजनाएँ भारत को चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद करेंगी। अंत में, हम समझेंगे कि शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बीच की असमानता को कैसे कम किया जा सकता है और ढांचागत व मानव संसाधन से जुड़ी चुनौतियों को किस तरह नीति-निर्माण द्वारा हल किया जाएगा।

भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था का वर्तमान परिदृश्य और सरकारी दृष्टिकोण

भारत की स्वास्थ्य प्रणाली बीते कुछ वर्षों में तेज़ी से परिवर्तन की दिशा में अग्रसर हुई है। अब यह केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों तक सीमित न रहकर एक समग्र और तकनीकी रूप से सक्षम प्रणाली बनने की ओर बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने ‘एक भारत, स्वस्थ भारत’ के विजन के तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि देश के कोने-कोने में रहने वाले नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ चिकित्सा सेवा मिल सके। 2024–25 के केंद्रीय बजट में ₹90,659 करोड़ की राशि स्वास्थ्य क्षेत्र को सौंपी गई, जो डिजिटल हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर (Digital Health Infrastructure), अनुसंधान, स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण और नए एम्स (AIIMS) जैसे संस्थानों की स्थापना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में खर्च की जाएगी। साथ ही, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन को ₹5,016 करोड़ तथा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को ₹2,400 करोड़ आवंटित किए गए। इसके अतिरिक्त, एबी-पीएमजेएवाई (AB-PMJAY) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भी बड़े पैमाने पर बजटीय सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा, भारत सरकार ने 18 जनवरी 2024 को इक्वाडोर (Ecuador) के साथ चिकित्सा उत्पादों के नियमन हेतु समझौता किया जिससे अंतरराष्ट्रीय समन्वय को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत के फार्मास्युटिकल (Pharmaceutical) निर्यात में भी वृद्धि की संभावना है। इन सभी पहलों से स्पष्ट है कि भारत की सरकार स्वास्थ्य सेवा को एक केंद्रीय प्राथमिकता मानकर उसमें निवेश कर रही है ताकि देश का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी वर्ग या क्षेत्र का हो, गुणवत्तापूर्ण इलाज प्राप्त कर सके।

आयुष्मान भारत और डिजिटल स्वास्थ्य पहल: ग्रामीण पहुंच की नई उम्मीद

‘आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ भारत सरकार की सबसे क्रांतिकारी और समावेशी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ₹5 लाख तक की निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा दी जाती है। यह योजना ग्रामीण भारत के करोड़ों परिवारों को चिकित्सा से वंचित न रहने देने की दिशा में एक बड़ी पहल है। साथ ही, सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आईपीएचएस (IPHS) अनुपालन डैशबोर्ड (Compliance Dashboard) जैसे टूल्स (tools) से स्वास्थ्य केंद्रों की वास्तविक समय में निगरानी संभव हुई है, जिससे सेवा की गुणवत्ता में सुधार आया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए वर्चुअल मूल्यांकन प्रणाली शुरू की गई है, जिससे देशभर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का आकलन तकनीकी माध्यम से हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त, खाद्य विक्रेताओं के लिए स्पॉट फ़ूड लाइसेंस (Spot Food License) जैसे डिजिटल समाधान भी शुरू किए गए हैं, जो स्वास्थ्य और पोषण को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक हैं। साथ ही, टेलीमेडिसिन जैसे माध्यमों के ज़रिए दूरदराज़ क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह अब मोबाइल (mobile) या कंप्यूटर (computer) के ज़रिए उपलब्ध हो रही है।

मेडिकल नवाचार और मेडटेक मित्र जैसी योजनाओं से आत्मनिर्भरता की ओर कदम

भारत को चिकित्सा उपकरणों और नवाचारों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 'मेडटेक मित्र' जैसी पहल की शुरुआत की है, जो युवा भारतीय नवप्रवर्तकों को अनुसंधान, विकास और नियामक स्वीकृति प्राप्त करने में मार्गदर्शन देती है। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में आयात पर निर्भरता घटेगी और भारत 2030 तक 50 अरब डॉलर के मेडटेक उद्योग के रूप में उभर सकता है। ‘मेक इन इंडिया’ (Make in India) अभियान के तहत इन मेडटेक उत्पादों के स्वदेशी विकास को विशेष प्रोत्साहन मिल रहा है, जिससे ना केवल लागत कम हो रही है, बल्कि देश के भीतर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता भी बढ़ रही है। इसके साथ ही, ड्रोन (drone) आधारित ‘मेडिसिन फ्रॉम द स्काई’ परियोजना के अंतर्गत, दूरदराज़ और दुर्गम क्षेत्रों तक जीवनरक्षक दवाओं की पहुँच को संभव बनाया जा रहा है। साथ ही, जुलाई 2021 में भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय चिकित्सा और कल्याण पर्यटन बोर्ड' की स्थापना भी की थी, जिससे चिकित्सा नवाचारों को वैश्विक बाजारों में भी बढ़ावा मिले। यह न केवल भारत को वैश्विक हेल्थटेक लीडर (Global Healthtech Leader) बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि युवाओं के लिए अनुसंधान आधारित करियर के नए रास्ते भी खोल रहा है।

स्वास्थ्य सेवाओं में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक साझेदारियाँ

भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित किया है। इक्वाडोर और भारत के बीच चिकित्सा उत्पाद विनियमन में सहयोग के लिए समझौता हुआ है, जिससे फार्मास्युटिकल निर्यात में वृद्धि की संभावना है। इसी प्रकार, नीदरलैंड (Netherlands) और भारत ने हेल्थ टेक्नोलॉजी (health technology) में संयुक्त सहयोग बढ़ाने के लिए हेग में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे चिकित्सा गुणवत्ता में वृद्धि संभव होगी। साथ ही, डेनमार्क (Denmark) के साथ 2021 में हुआ समझौता भी इसी दिशा में एक कदम था, जिसमें पारंपरिक चिकित्सा और स्वास्थ्य नवाचारों पर संयुक्त प्रयास किए जाने पर सहमति बनी। विश्व बैंक ने भी भारत के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के लिए 1 बिलियन (billion) अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता दी है, जिससे स्वास्थ्य प्रणाली की नींव को मज़बूती मिली है। साथ ही, विश्व आर्थिक मंच और नीति आयोग जैसे वैश्विक साझेदारों के साथ 'मेडिसिन फ्रॉम द स्काई' जैसी परियोजनाएं भारत को तकनीकी स्वास्थ्य नेतृत्व की ओर बढ़ा रही हैं। ये साझेदारियाँ न केवल चिकित्सा सेवा वितरण को सशक्त बनाती हैं, बल्कि भारत की वैश्विक पहचान को भी स्वास्थ्य क्षेत्र में मज़बूत करती हैं।

शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बीच असमानता: जमीनी सच्चाई और आँकड़े

स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और गुणवत्ता में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के बीच भारी अंतर है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 75% स्वास्थ्य संसाधन शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जबकि 70% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण इलाक़ों में रहती है। इस असमानता के कारण ग्रामीण भारत के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों की सीमित संख्या के कारण लोगों को कई किलोमीटर दूर जाकर इलाज कराना पड़ता है। यह ना केवल समय की बर्बादी करता है बल्कि इलाज की लागत भी बढ़ाता है, जिससे गरीब वर्ग इलाज से वंचित रह जाता है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद, अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं की समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अधिक योजनाबद्ध और लक्षित कदमों की आवश्यकता है। डिजिटल स्वास्थ्य समाधान और टेलीमेडिसिन सेवाएँ इस अंतर को कुछ हद तक भर रही हैं, लेकिन ज़मीनी ढांचे और मानव संसाधन की असमानता अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ढांचागत और मानव संसाधन की चुनौतियाँ

भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है - बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों की कमी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), उप-स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) में न तो पर्याप्त डॉक्टर हैं और न ही आवश्यक चिकित्सा उपकरण। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की भारी कमी, जैसे डॉक्टर, नर्स, और पैरामेडिकल स्टाफ (Paramedical Staf) की उपलब्धता न होना, देश की चिकित्सा सेवा की रीढ़ को कमजोर बनाता है। अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में नौकरी करना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ बेहतर सुविधाएँ, जीवनशैली और प्रोफेशनल ग्रोथ (professional growth) के अवसर उपलब्ध होते हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जैसे कि एम्स की संख्या बढ़ाकर नए क्षेत्रों में खोलना, जिससे तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं अधिक लोगों तक पहुँच सकें। इसके अतिरिक्त, 2022 में गुजरात में पाँच नए मेडिकल कॉलेजों को केंद्र सरकार ने ₹190 करोड़ की आर्थिक सहायता के साथ मंजूरी दी।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/uab6kw3x

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.