समय - सीमा 280

मानव और उनकी इंद्रियाँ 1062

मानव और उनके आविष्कार 819

भूगोल 276

जीव-जंतु 319

| Post Viewership from Post Date to 17- Aug-2025 (31st) Day | ||||

|---|---|---|---|---|

| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |

| 2086 | 237 | 0 | 2323 | |

| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

जौनपुर जैसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध शहर में अब प्रदूषण एक नई और गंभीर चुनौती बनकर उभर रहा है — चाहे वह वायु में बढ़ता धूल-कणों का स्तर हो, जल स्रोतों में फैलती अशुद्धियाँ, या फिर रसायनों और प्लास्टिक से उपजा जैविक संकट। इस बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए परंपरागत उपाय अब सीमित और कम प्रभावशाली साबित हो रहे हैं। लेकिन विज्ञान की दुनिया में एक नई उम्मीद जगी है: बैक्टीरिया आधारित "जीवित सामग्री"। ये सूक्ष्म जीव, जिन्हें अब तक केवल रोगों का कारण माना जाता था, अब पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाने में मददगार सिद्ध हो रहे हैं। यह लेख जौनपुर के पाठकों को बताएगा कि कैसे यह नवीनतम जैव प्रौद्योगिकी प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है और एक स्वच्छ भविष्य की ओर मार्ग प्रशस्त कर रही है।

इस लेख में हम संक्षेप में जानेंगे कि कैसे बैक्टीरिया को जीवित सामग्री (Living Materials) में बदलकर वायु, जल और रासायनिक प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय समस्याओं से निपटा जा रहा है। हम समझेंगे कि जीवित कोशिकाएं किस प्रकार प्रदूषण नियंत्रण में सहायक बन सकती हैं, “लिविंग मटेरियल्स” क्या होती हैं, और डीएनए संशोधन द्वारा बैक्टीरिया को पर्यावरणीय कार्यों के लिए कैसे सक्षम बनाया जा रहा है। साथ ही, इनके प्रमुख उपयोग जैसे सेंसर, फ़िल्टर, जीवित स्लाइम और स्व-मरम्मत करने वाली हाइड्रोजेल आधारित सामग्री की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा।

जीवित कोशिकाओं और बैक्टीरिया आधारित समाधान: प्रदूषण से लड़ाई में एक नई दिशा

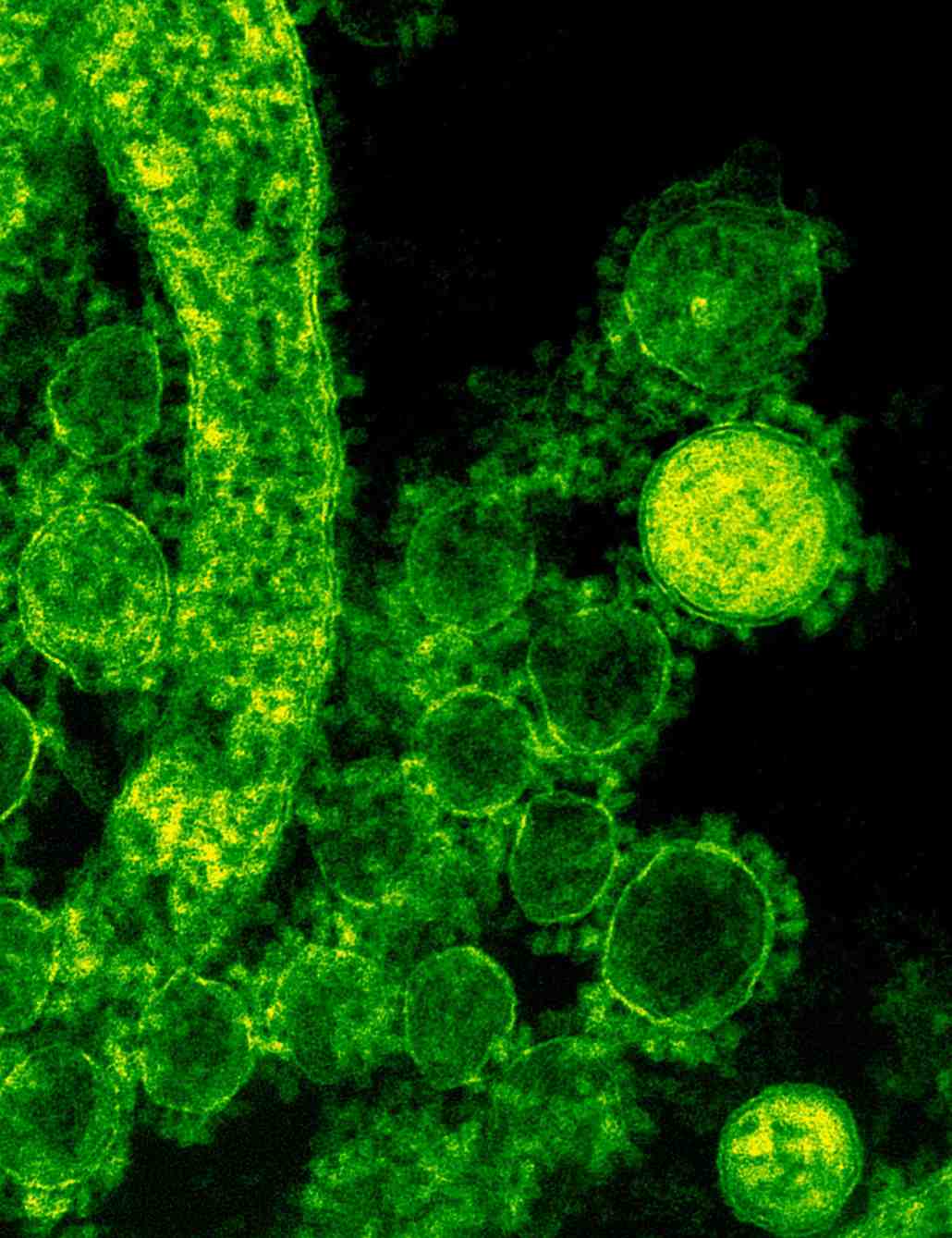

बैक्टीरिया को अक्सर रोग और संक्रमण से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन आज यही सूक्ष्म जीव प्रदूषण से लड़ने वाले एक अभिनव हथियार के रूप में उभर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे जीवित बैक्टीरिया विकसित किए हैं जो जल, वायु और रासायनिक प्रदूषण को पहचान कर उसे अवशोषित या निष्क्रिय कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पारंपरिक फ़िल्टरों की तरह काम करती है, लेकिन ये बैक्टीरिया-आधारित रियूजेबल फ़िल्टर स्वयं को पुनः सक्रिय कर सकते हैं। जौनपुर जैसे शहर, जहां पानी के स्रोत और हवा दोनों प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं, वहां यह तकनीक अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। यह न केवल पर्यावरणीय सफ़ाई में सहायक है, बल्कि कम लागत और अधिक टिकाऊ समाधान भी प्रस्तुत करती है। इन बैक्टीरिया को प्रोग्राम किया जा सकता है ताकि वे विशेष प्रदूषकों की उपस्थिति में सक्रिय होकर प्रतिक्रिया करें। इन जीवाणुओं को औद्योगिक अपशिष्ट जल को शुद्ध करने, रासायनिक संयंत्रों की गैसों को फिल्टर करने और घरेलू जल-शोधन यंत्रों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शोधकर्ता अब इस तकनीक को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी ले जाने की योजना बना रहे हैं, जहां पारंपरिक शोधन तंत्र महंगे और अप्रभावी साबित होते हैं। इसके अलावा, इन जीवित फ़िल्टरों की मरम्मत नहीं, बल्कि पुनरुत्पादन संभव है, जिससे उनकी दीर्घायु बढ़ जाती है।

जीवित सामग्री (Living Materials): जैविक और निर्जीव का क्रांतिकारी मिश्रण

जीवित सामग्री वह वैज्ञानिक नवाचार है जिसमें जैविक कोशिकाएं निर्जीव मैट्रिक्स से मिलाकर एक हाइब्रिड संरचना तैयार की जाती है। इसका मतलब यह है कि ऐसी सामग्री बनाई जाती है जो जीवित भी होती है और संरचनात्मक भी — जैसे बैक्टीरिया और जैल का मेल। यह तकनीक पारंपरिक निर्माण से कहीं अधिक उन्नत है, क्योंकि यह न केवल प्रतिक्रिया देती है, बल्कि पुनर्जीवित भी हो सकती है। जौनपुर विश्वविद्यालय जैसे अनुसंधान संस्थानों में इस क्षेत्र की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं, जहां पर्यावरण और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तकनीक से न केवल पर्यावरणीय नियंत्रण में मदद मिलेगी, बल्कि कृषि, औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में भी इसका उपयोग बढ़ेगा। यह सामग्री समय के साथ खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल सकती है — यानी वह टूटने पर खुद को जोड़ने की क्षमता रखती है। जीवित सामग्री से बनाए गए जैविक कोटिंग्स का इस्तेमाल इमारतों की दीवारों को ढंकने, नमी अवशोषित करने या यहां तक कि ग्रीनहाउस की सतहों को संरक्षित करने में किया जा सकता है। इससे शहरी विकास और निर्माण क्षेत्र में एक नई तकनीकी क्रांति का आगाज हो सकता है।

डीएनए संशोधन की भूमिका: बैक्टीरिया को पर्यावरणीय योद्धा बनाना

बैक्टीरिया में मौजूद डीएनए को संशोधित करके वैज्ञानिक उन्हें पर्यावरण के अनुकूल कार्यों के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। जैसे मनुष्यों में डीएनए (DNA) प्रोटीन (protein) बनाने के निर्देश देता है, उसी प्रकार बैक्टीरिया (bacteria) को भी नए और विशिष्ट प्रोटीन उत्पन्न करने का निर्देश दिया जा सकता है। ये प्रोटीन पर्यावरणीय प्रदूषकों को पहचानने, निष्क्रिय करने और नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। जौनपुर के नवाचार केंद्रों और बायोटेक्नोलॉजी लैब्स (biotechnology labs) में इस प्रकार के संशोधन और प्रशिक्षण को प्रोत्साहन मिल सकता है। यह तकनीक सस्ती, तेज़ और प्रभावी है — विशेषकर उस स्थिति में जहां पारंपरिक तकनीकें विफल हो जाती हैं या आर्थिक रूप से कठिन होती हैं।

संशोधित बैक्टीरिया को खास तरह के रसायनों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकता है, जिससे वे उन प्रदूषकों को पहचानते ही सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में क्रिस्पर (CRISPR) जैसी तकनीकों की मदद से अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर डीएनए को संपादित किया जाता है। वैज्ञानिक भविष्य में बैक्टीरिया को ऐसे भी प्रशिक्षित करने की योजना बना रहे हैं कि वे केवल विशिष्ट प्रकार के कचरे को ही नष्ट करें और शेष पारिस्थितिकी को प्रभावित न करें।

पर्यावरणीय सेंसर से लेकर स्लाइम तक: जीवित सामग्री के विविध अनुप्रयोग

बैक्टीरिया को केवल संशोधित करना ही नहीं, बल्कि उन्हें उपयोगी उपकरणों में बदलना भी संभव है। उदाहरण के लिए, बैक्टीरिया से ऐसे सेंसर बनाए जा सकते हैं जो कुछ विशेष रसायनों की उपस्थिति में रंग बदलते हैं — यह वायु या जल प्रदूषण के त्वरित संकेतक बन सकते हैं। इसके अलावा, बैक्टीरिया को जंग-रोधी कोटिंग, स्लाइम आधारित कवरिंग और यहां तक कि भवनों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

ये बैक्टीरिया-आधारित सेंसर बिजली की आवश्यकता के बिना काम करते हैं, जिससे दूर-दराज़ क्षेत्रों में भी इनका उपयोग संभव हो जाता है। जीवित स्लाइम को भवनों की दीवारों या पानी की पाइपों में एक कोटिंग के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जो भीतर से रिसाव की जानकारी तुरंत दे सकता है। इसके अतिरिक्त, शोधकर्ता बैक्टीरिया-आधारित रोशनी तकनीकों पर भी काम कर रहे हैं, जिससे ये स्लाइम अंधेरे में चमककर भी संकेत दे सकते हैं।

हाइड्रोजेल और लोचदार प्रोटीन: स्व-मरम्मत करने वाली जैविक सामग्री का निर्माण

जीवित बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित हाइड्रोजेल (Hydrogels) और लोचदार प्रोटीन (elastic proteins), सामग्री को ऐसी क्षमता प्रदान करते हैं कि वह स्वयं अपनी मरम्मत कर सके। वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रोटीन बनाए हैं जो एक दूसरे से जुड़कर मजबूत बायो-स्लाइम बनाते हैं। यह स्लाइम न केवल चिपचिपा होता है, बल्कि लचीला, सख्त और आत्म-मरम्मत करने वाला भी होता है। इस तरह की सामग्री का उपयोग शहरी निर्माण, पर्यावरणीय सुरक्षा, पाइपलाइन मरम्मत और चिकित्सा उपकरणों में किया जा सकता है। जौनपुर जैसे शहरों में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ता दबाव है, वहां स्व-मरम्मत करने वाली यह तकनीक एक क्रांति साबित हो सकती है।

भविष्य में ये स्व-मरम्मत सामग्री सड़कें, पुल, और यहां तक कि अंतरिक्ष यान के घटकों में भी इस्तेमाल हो सकती हैं। ये प्रोटीन-आधारित हाइड्रोजेल नमी को बनाए रखते हुए संरचना को मजबूती देते हैं, जिससे सामग्री की आयु लंबी हो जाती है। यदि किसी सतह पर दरार आती है, तो यह जीवित सामग्री उस जगह स्वतः सक्रिय होकर भराव करती है — यह गुण निर्माण और रखरखाव की लागत को भी कम करता है।

संदर्भ-

A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.