समय - सीमा 280

मानव और उनकी इंद्रियाँ 1062

मानव और उनके आविष्कार 819

भूगोल 276

जीव-जंतु 319

| Post Viewership from Post Date to 29- Aug-2025 (31st) Day | ||||

|---|---|---|---|---|

| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |

| 1960 | 124 | 2 | 2084 | |

| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

जौनपुरवासियों, हो सकता है कि यूरेनियम खनन की चर्चा हमारे शहर से दूर कहीं झारखंड या आंध्र प्रदेश की खदानों में हो रही हो, लेकिन इसका असर पूरे देश और अंततः हम सबकी ज़िंदगी पर पड़ता है। भारत में यूरेनियम, जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए बेहद अहम खनिज है, तेजी से विकास और रोज़गार के नए रास्ते खोल रहा है। लेकिन इसी के साथ यह भी ज़रूरी है कि हम उसके पर्यावरणीय और सामाजिक दुष्प्रभावों पर गंभीरता से नज़र डालें। जब ज़मीन की तहों से यूरेनियम निकाला जाता है, तो वहाँ की मिट्टी, जल और हवा—तीनों पर असर पड़ता है, और आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को भी खतरा होता है। इसलिए यह विषय केवल विज्ञान या ऊर्जा मंत्रालय तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जागरूक नागरिक के सोचने और समझने का विषय है, जिसमें जौनपुर जैसे शिक्षित और संवेदनशील शहर की भूमिका अहम हो सकती है। यूरेनियम एक महत्त्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों में होता है, परंतु इसके खनन की प्रक्रिया और इसके आसपास के पर्यावरण पर इसके प्रभावों को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

आज हम इस लेख में भारत के प्रमुख यूरेनियम भंडारों और उनके स्थानों के बारे में विस्तार से जानेंगे। फिर, हम समझेंगे कि यूरेनियम ज़मीन से कैसे निकाला जाता है — यानी किन प्रमुख खनन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद, हम यह देखेंगे कि यह खनन गतिविधियाँ भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार व्यवस्था को कैसे प्रभावित करती हैं। अंत में, हम जानेंगे कि यूरेनियम खदानों के आसपास रहने वाले लोगों के जीवन और स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है — जिससे इसकी सामाजिक और मानवीय लागतों को समझा जा सके।

भारत में यूरेनियम के प्रमुख भंडार और उनका भौगोलिक वितरण

भारत में यूरेनियम के संसाधन कुल वैश्विक भंडार का लगभग 3%हैं, जो दिखने में कम ज़रूर लग सकते हैं, लेकिन सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन संसाधनों का सबसे बड़ा हिस्सा देश के पूर्वी, दक्षिणी और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में फैला हुआ है।

1.सबसे बड़ा और सबसे पुराना यूरेनियम क्षेत्र झारखंड का सिंहभूम शियर ज़ोन है, जहाँ 17 से अधिक यूरेनियम खनिज क्षेत्र स्थित हैं। ये क्षेत्र अकेले भारत के 30% यूरेनियम संसाधनों की आपूर्ति करते हैं।

2.आंध्र प्रदेश का कडप्पा बेसिन, विशेष रूप से तुम्मलपल्ले, भविष्य में भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा का केन्द्र बन सकता है। यह क्षेत्र स्ट्रैटबाउंड प्रकार के यूरेनियम जमाओं के लिए जाना जाता है और यहाँ की खदानें 160 किमी तक फैली हुई हैं।

3.इसके अलावा, मेघालय का दक्षिणी भाग, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, और राजस्थान-हरियाणा के अरावली क्षेत्र में भी यूरेनियम की संभावनाएँ खोजी गई हैं।

हालांकि अधिकांश भंडार निम्न श्रेणी के हैं (जिनमें यूरेनियम की सांद्रता कम होती है), फिर भी वैज्ञानिकों और खनन कंपनियों का मानना है कि बेहतर तकनीक और गहन अन्वेषण से इन क्षेत्रों को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाया जा सकता है।

यूरेनियम निकालने की मुख्य खनन तकनीकें

यूरेनियम की खोज के बाद सबसे जटिल कार्य होता है – उसे ज़मीन से सुरक्षित और प्रभावी ढंग से निकालना। यूरेनियम खनन की प्रक्रिया बहुत ही तकनीकी, महंगी और पर्यावरण पर असर डालने वाली होती है।

1. खुले गड्ढे की खनन (Open-pit mining)

इसमें खदानों की सतह को खोदकर ऊपर की मिट्टी हटाई जाती है ताकि नीचे मौजूद अयस्क तक पहुँचा जा सके। यह तब अपनाया जाता है जब अयस्क सतह के पास होता है (400 फीट से कम गहराई पर)। इस प्रक्रिया में बड़ी-बड़ी मशीनें और विस्फोटक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

2. भूमिगत खनन (Underground mining)

यह तकनीक तब अपनाई जाती है जब यूरेनियम अयस्क गहराई में स्थित हो। इसमें सुरंगें बनाकर अयस्क को खोदा जाता है और फिर ऊपर लाया जाता है। इसके बाद यह अयस्क मिलिंग यूनिट में भेजा जाता है जहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है।

3. मिलिंग प्रक्रिया (Milling)

मिलिंग एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को पीसकर पाउडर में बदला जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड या क्षारीय घोल से मिलाया जाता है। यह घोल चट्टान से यूरेनियम को अलग करता है और 'येलोकेक' (U3O8) बनता है — जो यूरेनियम का सांद्रित रूप होता है।

4. इन-सीटू रिकवरी (In-situ leaching)

यह तकनीक ज़मीन के भीतर ही रसायन इंजेक्ट करके यूरेनियम को घोलने और फिर उसे वापस पाइप के ज़रिए निकालने की विधि है। इसे सबसे अधिक पर्यावरण-अनुकूल तरीका माना जाता है क्योंकि इसमें सतह पर खुदाई नहीं होती, लेकिन इसकी सीमाएँ भी हैं – हर अयस्क इस प्रक्रिया के अनुकूल नहीं होता।

इन सभी प्रक्रियाओं में रेडिएशन का रिसाव और रासायनिक अपशिष्ट एक गंभीर समस्या होती है, जिससे पर्यावरणीय और मानवीय जोखिम जुड़ा रहता है।

यूरेनियम खनन का भारत की अर्थव्यवस्था और रोज़गार पर प्रभाव

यूरेनियम भारत की ऊर्जा नीति का अभिन्न हिस्सा है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को ईंधन की निरंतर आपूर्ति देने के लिए खनन गतिविधियों का विस्तार आवश्यक है। इससे देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ती है और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होती है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यूरेनियम खनन क्षेत्रीय विकास का केंद्र बनते जा रहे हैं। झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय जैसे राज्यों में खनन परियोजनाओं से हज़ारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार मिला है। इसमें खनिक, इंजीनियर, तकनीशियन, सुरक्षा गार्ड, ट्रांसपोर्ट वर्कर, हेल्थ स्टाफ और स्थानीय सेवा उद्योग शामिल हैं। तुम्मलपल्ले खदानों से जुड़े अनुमान दर्शाते हैं कि यह क्षेत्र भारत के सबसे बड़े यूरेनियम भंडारों में से एक बनने की ओर अग्रसर है। यहाँ खनन के बढ़ते कार्य से स्थानीय व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, इन अवसरों के साथ-साथ सामाजिक चुनौतियाँ भी हैं — विस्थापन, भूमि अधिग्रहण, पारंपरिक आजीविकाओं में हस्तक्षेप, और स्वास्थ्य जोखिम। ये सभी मुद्दे सामाजिक न्याय और दीर्घकालिक नीति के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

खदानों के पास रहने वाले लोगों पर रेडिएशन का प्रभाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं

यूरेनियम खनन का सबसे संवेदनशील और कम चर्चा में रहने वाला पक्ष है — इसके आसपास रहने वाले समुदायों पर असर। विशेष रूप से झारखंड का जादूगुड़ा क्षेत्र इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे एक चमकता उद्योग स्थानीय जीवन को अंधकार में बदल सकता है। जादूगुड़ा खदानों से निकलने वाले अपशिष्ट (टेलिंग्स) खुले में जमा किए जाते हैं या स्थानीय जल स्रोतों में छोड़ दिए जाते हैं। इनमें भारी मात्रा में रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, जो मिट्टी, जल और वायु को प्रदूषित करते हैं।

इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भयानक रूप से पड़ा है:

टीआईएसएस (TISS (Tata Institute of Social Sciences) के एक अध्ययन के अनुसार, 1998 से 2003 के बीच 18% महिलाओं को गर्भपात या मृत प्रसव का सामना करना पड़ा। 30% महिलाओं ने गर्भधारण में कठिनाइयों की शिकायत की। कई बच्चों का विकास रुक जाता है, कुछ को तंत्रिका विकार होते हैं, और कुछ जीवन भर विकलांग हो जाते हैं। यह सिर्फ चिकित्सा नहीं, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक त्रासदी भी है — जो पीढ़ियों तक चलता है।

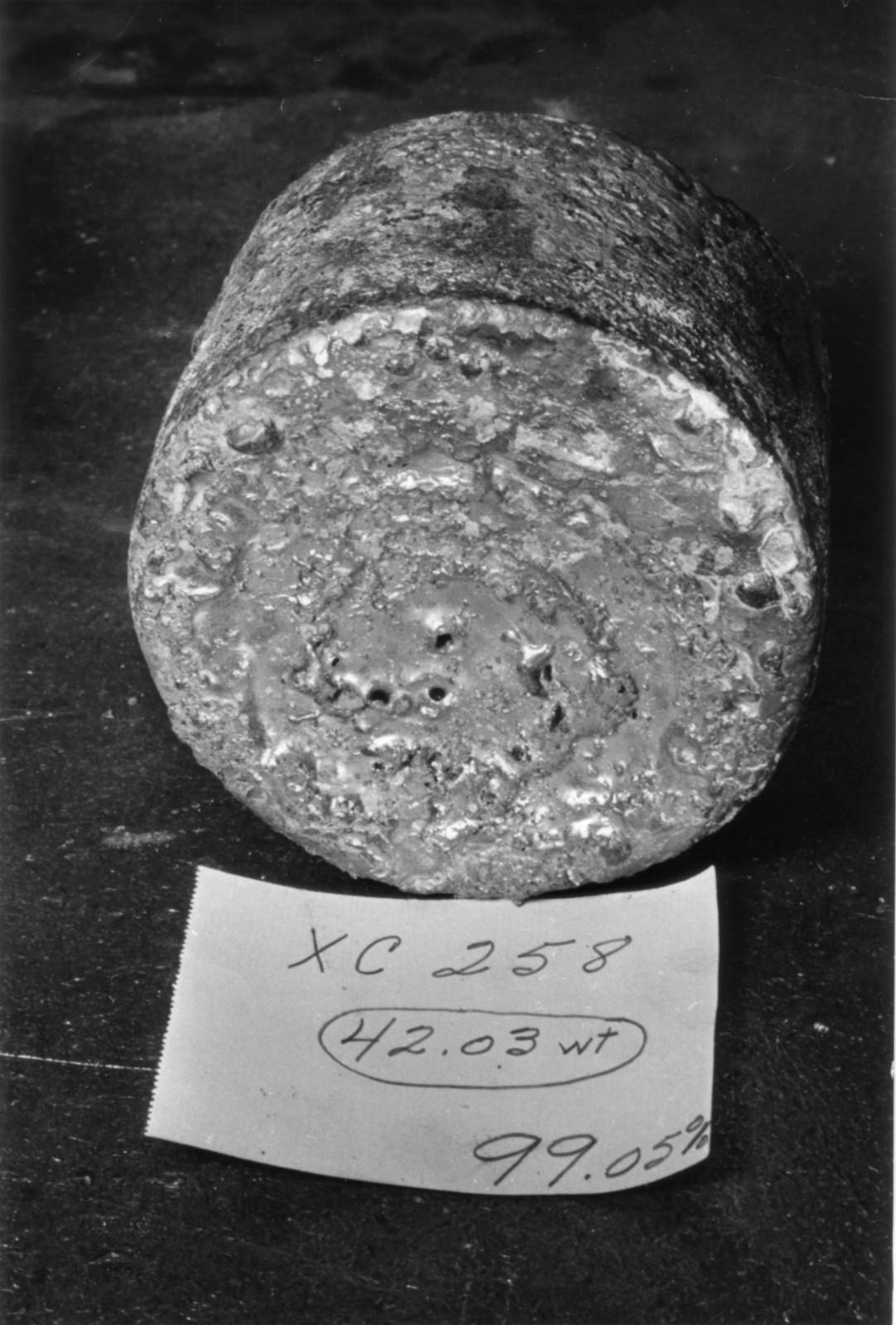

मुख्य चित्र में यूरेनियम अयस्क को दर्शाता चित्रण।

संदर्भ-

A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.