समय - सीमा 280

मानव और उनकी इंद्रियाँ 1062

मानव और उनके आविष्कार 819

भूगोल 276

जीव-जंतु 319

| Post Viewership from Post Date to 16- Sep-2025 (31st) Day | ||||

|---|---|---|---|---|

| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |

| 2173 | 78 | 7 | 2258 | |

| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

जौनपुरवासियों को जन्माष्टमी की मंगलकामनाएँ!

जब भादों की अंधियारी रात में जौनपुर की गलियाँ जगमगाती हैं, जब मंदिरों के घंटे और शंखनादों के साथ "जय कन्हैया लाल की!" की गूंज हर दिशा में फैलती है, तब समझ आता है कि जौनपुर में जन्माष्टमी केवल एक तिथि नहीं, एक जीवंत अनुभव है। यह शहर, जो अपनी शास्त्रीय संगीत परंपरा, ऐतिहासिक धरोहरों और धार्मिक चेतना के लिए जाना जाता है, हर वर्ष जन्माष्टमी के दिन एक अनोखे रंग में रंग जाता है। यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं रहता - यह मोहल्लों, घरों, नुक्कड़ों और जन-जन के मन में बस जाता है। दिन ढलते ही सड़कों पर झांकियाँ सजने लगती हैं, जिनमें बालकृष्ण की लीलाओं से लेकर महाभारत के प्रसंगों तक का मंचन किया जाता है। छोटे-छोटे बच्चे राधा-कृष्ण बनकर जैसे पुरानी कथाओं को सजीव कर देते हैं। शाही पुल, गोपी घाट, शीतला चौक और जालपा देवी मंदिर जैसे स्थानों पर सजने वाली झांकियाँ और रासलीलाएं वर्षों से स्थानीय गौरव रही हैं, जहाँ हर साल हज़ारों श्रद्धालु उमड़ते हैं, न केवल दर्शन के लिए, बल्कि भाव से जुड़ने के लिए। जन्माष्टमी की रात जौनपुर के लिए केवल एक पर्व नहीं, एक जागती हुई आध्यात्मिक यात्रा है - जहाँ नंद के घर जन्मे कृष्ण, हर घर के भीतर उतर आते हैं। यह वह रात होती है जब श्रद्धा, कला, संगीत और लोकसंस्कृति एक साथ झूमते हैं, और जौनपुर खुद श्रीकृष्ण का वृंदावन बन जाता है।

हम इस लेख में सबसे पहले समझेंगे कि श्रीकृष्ण की वेशभूषा और प्रतीकात्मक वस्तुएं जैसे मोरपंख, बांसुरी, मुकुट और पीतांबर क्या दर्शाते हैं। फिर हम देखेंगे कि प्राचीन मूर्तिकला और ग्रंथों में श्रीकृष्ण के स्वरूप को किस प्रकार दर्शाया गया है। इसके बाद, हम इतिहास और पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर जानेंगे कि द्वारका जैसे स्थलों और हेलियोडोरस स्तंभ (Heliodorus Pillar) से हमें उनके ऐतिहासिक अस्तित्व के क्या संकेत मिलते हैं। हम जन्माष्टमी जैसे त्योहारों के वैश्विक रूप को भी देखेंगे, खासकर कैसे दुनिया के अलग-अलग कोनों में यह उत्सव मनाया जाता है।

श्रीकृष्ण के श्रृंगार और वेशभूषा का प्रतीकात्मक अर्थ

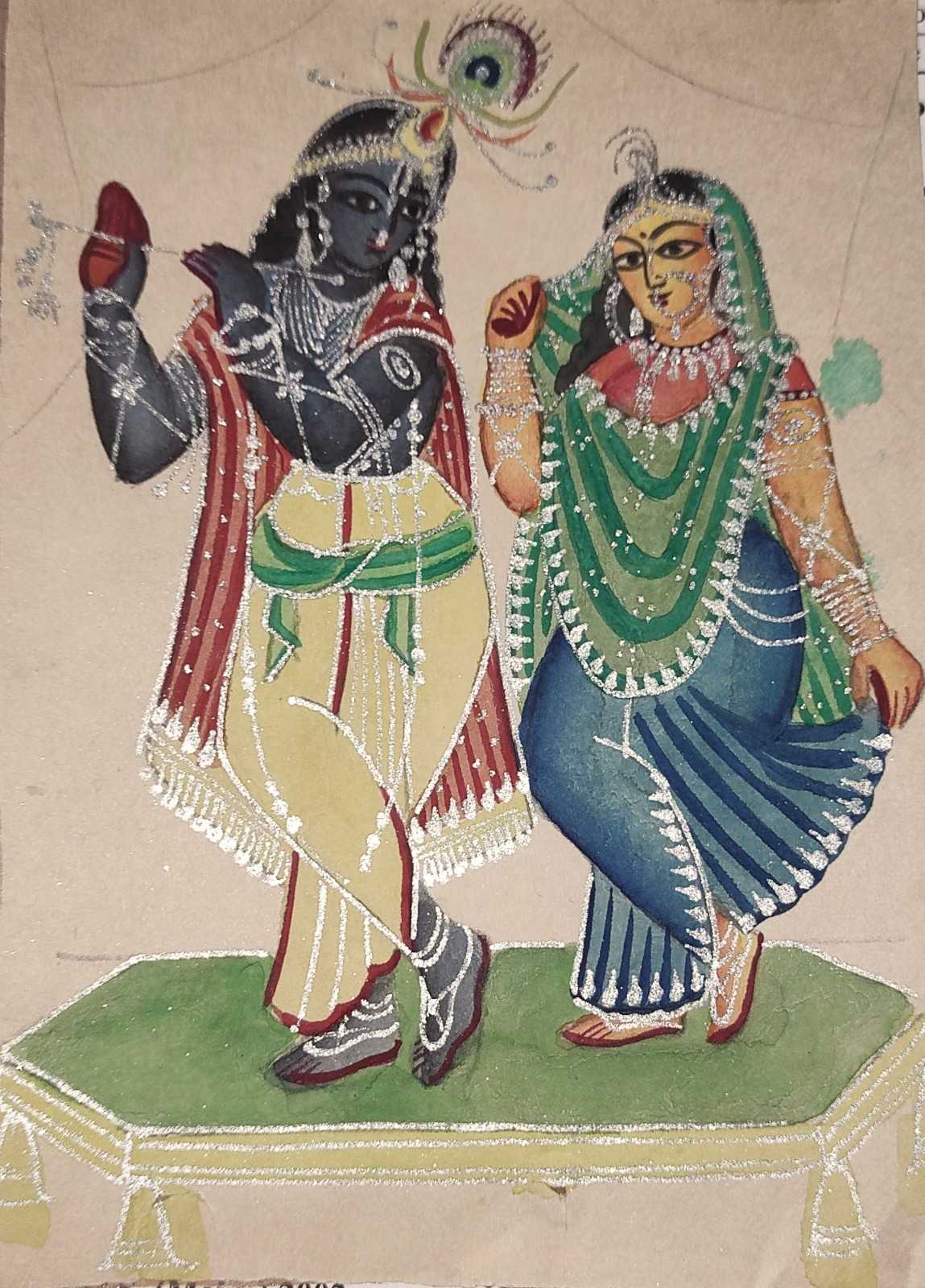

श्रीकृष्ण का स्वरूप जितना मनमोहक है, उतना ही वह गहराई से आध्यात्मिक संकेतों से भी भरा हुआ है। मोरपंख, जो उनके मुकुट का हिस्सा है, केवल सजावट नहीं बल्कि एक सांकेतिक प्रतीक है - यह हमें प्रकृति से जुड़ाव, विनम्रता और अहंकार के पूर्ण अभाव की ओर संकेत करता है। बांसुरी उनके होठों से लगकर वह दिव्य संगीत रचती है, जो केवल कानों को ही नहीं, आत्मा को भी झंकृत कर देती है। यह बांसुरी प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण का प्रतीक है - जैसे भक्त, गोपियाँ, संपूर्ण रूप से उस मधुर स्वर के वश में हो जाती हैं। पीतांबर, अर्थात पीले वस्त्र, जीवन की पवित्रता, सत्वगुण और दिव्यता को दर्शाते हैं, जो श्रीकृष्ण के सहज और निष्कलुष स्वभाव से मेल खाता है। उनकी 'त्रिभंग मुद्रा' - जिसमें कमर, गर्दन और पैर तीन स्थानों पर मुड़ी होती है - भारतीय कला की सौंदर्य चेतना का चरम उदाहरण है। यह मुद्रा लय, संतुलन और प्रेम की जीवंत मूर्ति है। बालकृष्ण का रूप नटखटता और निष्कलंक मासूमियत का प्रतीक है, तो वहीं गोपाल रूप करुणा और संरक्षण का। जन्माष्टमी के अवसर पर जब गलियाँ इन सभी रूपों की झांकियों से सजती हैं, तो हर दर्शक इन प्रतीकों को केवल देखता ही नहीं, उन्हें भीतर तक महसूस करता है।

प्राचीन शिल्प और ग्रंथों में श्रीकृष्ण का स्वरूप

श्रीकृष्ण के स्वरूप की कलात्मक अभिव्यक्ति भारतीय कला के प्रत्येक युग में देखी जा सकती है। मथुरा स्कूल की मूर्तियाँ, गया की प्रस्तर प्रतिमाएं और राजस्थान की पारंपरिक चित्रशैली में कृष्ण का हर भाव उकेरा गया है - बाल्यावस्था की चंचलता, रासलीला की भावविभोरता, और कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए उनकी गम्भीरता। मथुरा से प्राप्त कृष्ण मूर्तियों में कहीं वे गोवर्धन उठाए हुए दिखते हैं, तो कहीं चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए विष्णुरूप में। राजस्थान की पिछवाई पेंटिंग्स में उनके रंगों, अलंकरणों और रासलीला के भावों का अद्भुत चित्रण हुआ है। शास्त्रों में श्रीकृष्ण को 'श्यामवर्ण' बताया गया है, यह रंग न केवल उनके शारीरिक स्वरूप का, बल्कि उनकी विराटता, अनंतता और रहस्यात्मकता का भी प्रतीक है। भागवत, विष्णु और महाभारत जैसे ग्रंथों में उनका सौम्य, करुणामयी और कभी-कभी उग्र रूप भी चित्रित है। पुराने मंदिरों और धर्मशालाओं की दीवारों पर आज भी इन रूपों की झलक मिलती है, जो दर्शाती है कि हमारी संस्कृति श्रीकृष्ण से गहराई से जुड़ी हुई है।

इतिहास और पुरातत्व में कृष्ण की उपस्थिति के प्रमाण

ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण यह दर्शाते हैं कि श्रीकृष्ण केवल भक्ति और साहित्य के पात्र नहीं, बल्कि इतिहास में भी उनके अस्तित्व की गूंज रही है। गुजरात के तट पर स्थित द्वारका - जिसे श्रीकृष्ण की राजधानी कहा जाता है - आज भी समुद्र में जलमग्न अवशेषों के रूप में जीवित है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद् डॉ. एस.आर. राव (Dr. S.R. Rao) ने 1980 के दशक में यहाँ जो खोज की, उसने यह साबित किया कि हजारों वर्ष पहले यह नगर वास्तु और विज्ञान में समृद्ध था। मध्यप्रदेश के विदिशा में स्थित हेलियोडोरस स्तंभ एक विदेशी यूनानी राजदूत द्वारा भगवान वासुदेव को समर्पित है - यह एक बड़ा प्रमाण है कि श्रीकृष्ण को तत्कालीन विदेशी सभ्यताओं में भी देवता के रूप में सम्मान मिला। इसके अतिरिक्त, इंडो-यूनानी सिक्कों पर ‘वासुदेव’ का अंकन बताता है कि वे केवल भारत तक सीमित नहीं थे। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता की कुछ मुहरों पर कृष्ण के समान नाम या प्रतीक पाए गए हैं। इन ऐतिहासिक प्रमाणों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकपरंपराओं और मंदिर-इतिहासों में श्रीकृष्ण से जुड़े संकेत सदा मिलते रहे हैं।

दुनियाभर में जन्माष्टमी उत्सव की छटा

जन्माष्टमी आज केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि वैश्विक सांस्कृतिक आंदोलन बन चुका है। भारत से लेकर न्यूजीलैंड (New Zealand), कनाडा (Canada), फिजी (Fiji), सिंगापुर (Singapore), पेरिस, और बांग्लादेश तक - श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की छटा सीमाओं को पार कर चुकी है। प्रवासी भारतीयों ने जहां-जहां अपने घर बसाए, वहीं कृष्ण के मंदिर और उत्सवों की परंपरा भी ले गए। आज विदेशों में इस्कॉन (ISKCON) जैसे संस्थान जन्माष्टमी पर जिस भव्यता से आयोजन करते हैं, फूलों की झांकियाँ, सांस्कृतिक नाटक, भजन संध्या और कीर्तन, वे भारत की जड़ों से जुड़े लोगों को नई पीढ़ियों तक संस्कृति पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। यह गर्व का विषय है कि भारत के शिल्पकारों, कथावाचकों और आयोजकों की पारंपरिक शैली को अब वैश्विक मंच भी अपनाते हैं। जब भारत के लोग विदेशों में श्रीकृष्ण की लीला का मंचन करते हैं, तो वहां न केवल श्रद्धा, बल्कि भारतीय सौंदर्यशास्त्र और अध्यात्म की गूंज भी सुनाई देती है।

A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.