समय - सीमा 280

मानव और उनकी इंद्रियाँ 1062

मानव और उनके आविष्कार 819

भूगोल 276

जीव-जंतु 319

| Post Viewership from Post Date to 19- Sep-2025 (31st) Day | ||||

|---|---|---|---|---|

| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |

| 2338 | 105 | 7 | 2450 | |

| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

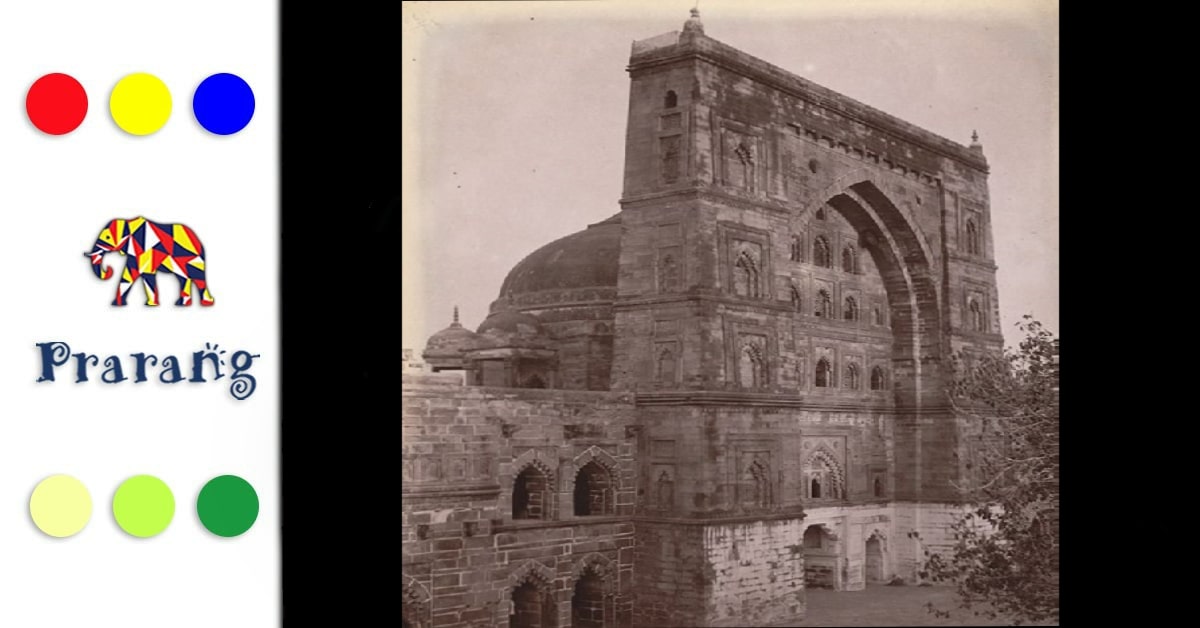

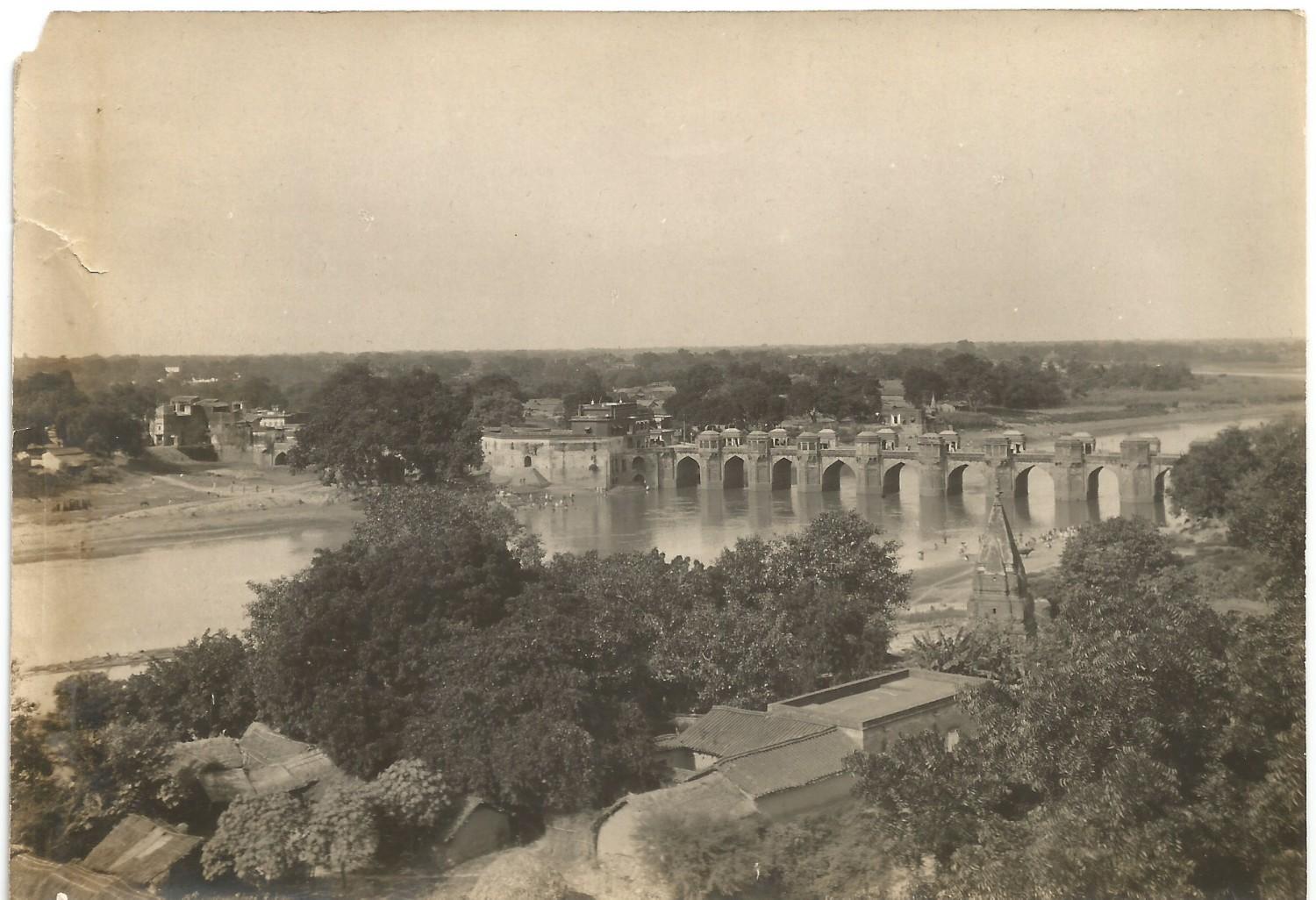

जौनपुरवासियों, हर साल 19 अगस्त को पूरी दुनिया विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाती है। यह दिन सिर्फ़ कैमरे, लेंस या तकनीक का उत्सव नहीं है, बल्कि उस अद्भुत कला और जज़्बे का सम्मान है, जो एक साधारण सी तस्वीर को यादों और इतिहास का पुल बना देता है। तस्वीरें समय को थामने का एक जादुई तरीका हैं, वे हमें वही दिखाती हैं जो शब्दों से कह पाना मुश्किल होता है। जब हम जौनपुर की पुरानी तस्वीरों को देखते हैं, अटाला मस्जिद की ऊँची-ऊँची मेहराबें, शाही क़िले की मजबूत दीवारें, गोमती के किनारे का शांत नज़ारा और चौक की गलियों में रौनक से भरी दुकानें, तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमें धीरे-धीरे अतीत की गलियों में वापस ले जा रहा हो। उन तस्वीरों में न सिर्फ़ ईंट और पत्थर हैं, बल्कि वहाँ के लोगों की धड़कन, उनकी खुशबू, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैद है। सोचिए, वह दौर जब न मोबाइल थे, न डिजिटल कैमरे (digital camera), फिर भी कुछ जुनूनी लोग भारी-भरकम कैमरों के साथ इन गलियों में घूमते रहे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ देख सकें कि उनका शहर कभी कैसा था। हर तस्वीर एक खिड़की है, जो अतीत को खोलकर आज के समय से जोड़ देती है। इसीलिए विश्व फोटोग्राफी दिवस (World Photography Day) हमें यह याद दिलाता है कि तस्वीरें सिर्फ़ तस्वीरें नहीं, बल्कि एक कहानी हैं, जो पीढ़ियों तक चलती रहती है।

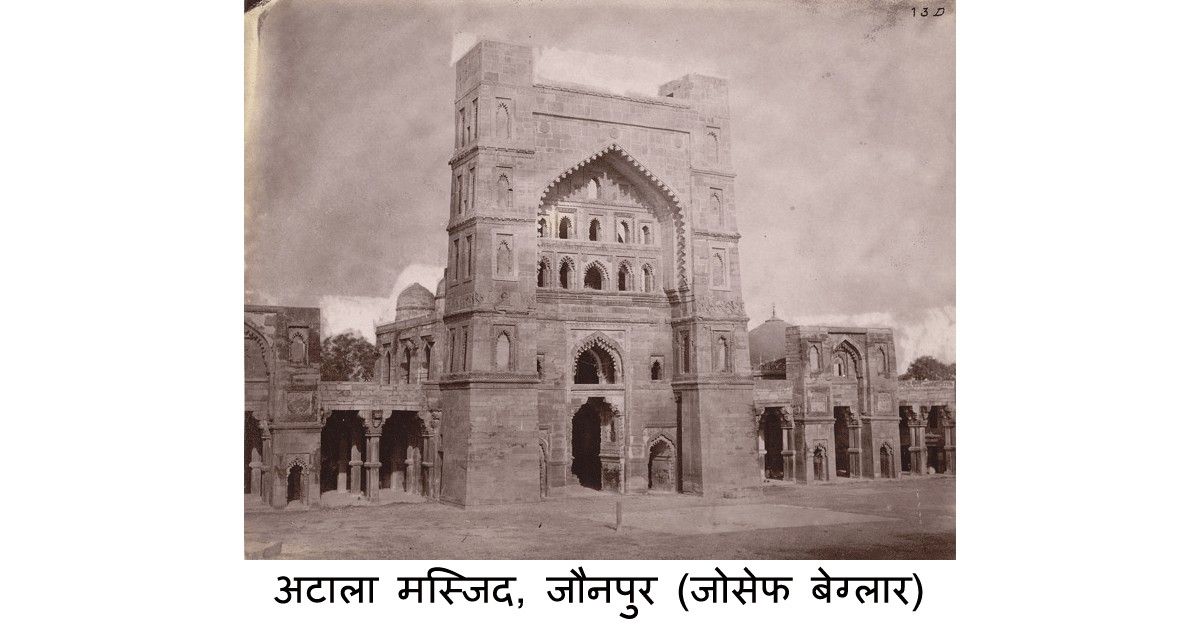

इस लेख में हम तस्वीरों की उसी जादुई दुनिया की सैर करेंगे। शुरुआत करेंगे उस समय से, जब कैमरा ऑब्स्क्योरा (camera obscura) जैसी साधारण सी तकनीक ने पहली बार रोशनी को काग़ज़ पर उतारना सीखा और हेलियोग्राफी (heliography) ने तस्वीरों को जन्म दिया। फिर देखेंगे कि 19वीं सदी में कैमरा जब भारत पहुँचा तो कैसे जौनपुर जैसे ऐतिहासिक शहर की पहली झलक कैमरे में क़ैद हुई। हम बात करेंगे उस ब्रिटिश इंजीनियर (British Engineer) और पुरातत्वविद् जोसेफ बेग्लार (Joseph Beglar) की, जिन्होंने 1870 में जौनपुर की जामा मस्जिद और लाल दरवाज़ा मस्जिद को अपने कैमरे से अमर कर दिया। इसके बाद समझेंगे कि कैसे काले-सफेद फ़ोटोग्राफ़ी धीरे-धीरे रंगीन तस्वीरों में बदल गई और लुमिएर बंधुओं (The Lumiere Brothers) तथा कोडक (Kodak) जैसी कंपनियों ने इस बदलाव को नई दिशा दी। और अंत में, हम जानेंगे कि आज के डिजिटल युग में, जब हर हाथ में कैमरा है, तस्वीरों की यह परंपरा कैसे जौनपुर की पहचान और यादों को हमेशा ज़िंदा रख रही है।

फोटोग्राफी का आरंभ : कैमरा ऑब्स्क्योरा से हेलियोग्राफी तक

तस्वीरों की कहानी की शुरुआत बहुत पुरानी है। 11वीं सदी में अरबी वैज्ञानिक इब्न-हैथम (Ibn-Haytham) ने कैमरा ऑब्स्क्योरा का सिद्धांत समझाया, जिसमें अंधेरे कमरे की दीवार पर एक छोटे छेद से आती रोशनी के कारण बाहर का दृश्य उल्टा और सीधा दोनों रूपों में दिखाई देता था। इसी विचार ने आगे चलकर आधुनिक कैमरे की नींव रखी। 18वीं और 19वीं सदी में कई वैज्ञानिकों ने इस विचार को प्रयोगशाला से बाहर निकाला और वास्तविक तस्वीरें कैद करने की कोशिशें शुरू कीं। 1826-27 में फ्रांस के जोसफ नाइसफोर नीप्चे (Joseph Nicephore Niepce) ने आठ घंटे तक रोशनी को एक जस्ते की प्लेट पर पड़ने दिया और पहली स्थायी तस्वीर बनाई, जिसे उन्होंने हेलियोग्राफी यानी “सूरज की लिखावट” नाम दिया। उस तस्वीर का नाम था "व्यू फ्रॉम द विंडो एट ले ग्रास" (View from the Window at Le Gras)। यह कोई आसान प्रक्रिया नहीं थी, न कोई लेंस की सुविधा थी, न फिल्म का आसान उपयोग। उस समय यह तकनीक इतनी कठिन थी कि एक तस्वीर बनाना ही वैज्ञानिक उपलब्धि मानी जाती थी। इस खोज के बाद फोटोग्राफी धीरे-धीरे कला और विज्ञान का संगम बनकर फैलने लगी।

19वीं सदी में कैमरे का भारत आगमन

कैमरा भारत में 19वीं सदी के मध्य में आया। अंग्रेज़ अफ़सरों, खोजकर्ताओं और यात्रियों ने जब इस उपकरण का इस्तेमाल शुरू किया तो भारत की भव्य इमारतें, मंदिर, किले और प्राकृतिक दृश्यों को पहली बार तस्वीरों में कैद किया गया। उन दिनों कैमरा भारी-भरकम होता था, काले कपड़े से ढककर काम करना पड़ता था और तस्वीर खींचने में कई मिनट तक कैमरे को स्थिर रखना पड़ता था। लेकिन इन तस्वीरों ने इतिहास को देखने का तरीका बदल दिया। चित्रकला में जो कल्पना थी, उसे कैमरे ने वास्तविक और प्रमाणिक रूप दे दिया। अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान खींची गई तस्वीरों में भारत की संस्कृति और स्थापत्य की झलक दूर देशों तक पहुँची। इसके चलते फोटोग्राफी केवल एक शौक़ नहीं रही, बल्कि दस्तावेज़ीकरण का अहम माध्यम बन गई।

जौनपुर की शुरुआती तस्वीरें और जोसेफ बेग्लार का योगदान

जौनपुर को कैमरे की आँख ने पहली बार 1870 में देखा। इस काम के पीछे थे जोसेफ बेग्लार, जो इंजीनियर और पुरातत्वविद दोनों थे। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के लिए जौनपुर की शाही धरोहरों की तस्वीरें खींचीं। इन तस्वीरों में जामा मस्जिद और लाल दरवाजा मस्जिद प्रमुख हैं, जो शर्की काल की स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण हैं। बेग्लार की तस्वीरों में केवल इमारतें ही नहीं, बल्कि समय की खुशबू भी है, उनमें मस्जिद की ऊँची मेहराबें, पत्थरों की नक़्काशी और गुम्बदों की छाया एक जीवित इतिहास की तरह दिखती हैं। बेग्लार का योगदान इसलिए भी अहम है कि उस दौर में फोटोग्राफी कठिन और महँगी प्रक्रिया थी, फिर भी उन्होंने इसे एक दस्तावेज़ी साधन बना दिया। आज ये तस्वीरें हमारे लिए अमूल्य धरोहर हैं, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ उस समय के जौनपुर को कैद किया बल्कि उस शहर की आत्मा को भी तस्वीरों में उतार दिया।

रंगीन फोटोग्राफी का जन्म और विकास

फोटोग्राफी की शुरुआती तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट (Black and White) थीं, जिनमें केवल प्रकाश और छाया का खेल होता था।1861 में थॉमस सटन (Thomas Sutton) ने पहली बार रंगीन तस्वीर खींची और यह एक प्रयोगात्मक उपलब्धि थी। इसके बाद 1907 में लुमियर भाइयों की "ऑटोक्रोम" (autochrome) तकनीक आई, जिसमें छोटे-छोटे रंगीन स्टार्च के दानों से तस्वीरों में रंग भरने का तरीका विकसित किया गया। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में यह तकनीक फोटोग्राफी को नई दिशा देने लगी। फिर 1935 में कोडक कंपनी ने “कोडाक्रोम”(Kodachrome) फिल्म बनाई, जिसने रंगीन फोटोग्राफी को आम लोगों तक पहुँचा दिया। 1970 के दशक तक रंगीन तस्वीरें सस्ती हो गईं और लगभग हर परिवार के पास कैमरा पहुँच गया। अब दुनिया ब्लैक एंड वाइट की सीमाओं से निकलकर रंगों में ढल चुकी थी। इस विकास ने भारत जैसे देशों में भी तस्वीरों के दस्तावेज़ को और जीवंत बना दिया।

भारतीय शहरों और फोटोग्राफी की विरासत

आज जब हम जौनपुर की पुरानी तस्वीरें देखते हैं, तो लगता है जैसे पुराना शहर अपने बीते समय की कहानियाँ खुद बयां कर रहा हो। कैमरे ने इस शहर की गुम्बददार मस्जिदों, पुलों, किलों और गलियों को हमेशा के लिए सहेज लिया। तस्वीरें केवल पत्थरों का दस्तावेज़ नहीं होतीं, वे उस दौर के लोगों के जीवन, उनके कपड़ों, बाज़ारों और संस्कारों का भी आईना होती हैं। जौनपुर की ऐतिहासिक तस्वीरें यह बताती हैं कि यह शहर कितनी परतों वाले इतिहास को अपने भीतर समेटे है। यही कारण है कि फोटोग्राफी को आज भी एक कला के साथ-साथ इतिहास को सुरक्षित रखने का माध्यम माना जाता है। आने वाले समय में भी यह विरासत हमें याद दिलाती रहेगी कि तस्वीरें केवल देखने की चीज़ नहीं, बल्कि अनुभव करने की खिड़की हैं।

संदर्भ-

https://short-link.me/1a4TX

https://short-link.me/1a4U4

https://short-link.me/15Ia9

A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.