समय - सीमा 280

मानव और उनकी इंद्रियाँ 1062

मानव और उनके आविष्कार 819

भूगोल 276

जीव-जंतु 319

| Post Viewership from Post Date to 13- Sep-2025 (31st) Day | ||||

|---|---|---|---|---|

| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |

| 2148 | 79 | 8 | 2235 | |

| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

जौनपुरवासियो, क्या आपने कभी किसी नवजात शिशु के चेहरे को ध्यान से देखा है? वह न बोल सकता है, न चल सकता है, न उसके पास कोई संपत्ति होती है, फिर भी उसका चेहरा मुस्कान से खिला होता है। वहाँ न कोई तनाव की लकीर होती है, न किसी उपलब्धि की उम्मीद। तो यह सुख कहां से आता है? यही वह क्षण होता है, जब हमें समझने की ज़रूरत होती है कि शायद ख़ुशी (happiness) और आनंद (bliss) एक जैसे नहीं हैं। इस लेख में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चा आनंद क्या है, और कैसे वह हमारे जीवन का केंद्र बन सकता है, चाहे वह वेदों में हो, गीता में हो, या जापानी दर्शन इकिगाई (Ikigai) में।

इस लेख में हम पाँच अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले, हम समझेंगे कि आनंद और ख़ुशी में क्या अंतर है, और यह अंतर हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। फिर, हम देखेंगे कि हिंदू दर्शन के विविध ग्रंथों में आनंद को कैसे परिभाषित किया गया है और उसे प्राप्त करने के कौन-कौन से मार्ग बताए गए हैं। इसके बाद, हम पढ़ेंगे कि जापान का प्राचीन इकिगाई दर्शन क्या है और कैसे यह उद्देश्य और प्रसन्नता को एक साथ जोड़ता है। आगे, हम चर्चा करेंगे कि इकिगाई के दस नियम जीवन में संतुलन, मानसिक स्वास्थ्य और आत्म-संतुष्टि में कैसे सहायक होते हैं। अंत में, हम जानेंगे कि हिंदू ‘पुरुषार्थ’ और जापानी ‘इकिगाई’ में कितनी गहरी सांस्कृतिक समानताएं हैं और यह दोनों जीवन के उद्देश्य को लेकर क्या सिखाते हैं।

आनंद और ख़ुशी में क्या अंतर है, और यह अंतर जीवन में क्यों महत्त्वपूर्ण है?

ख़ुशी एक प्रकार की प्रतिक्रिया है, जैसे किसी परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएँ, या नया मोबाइल (mobile) मिल जाए। यह क्षणिक होती है और प्रायः बाहरी घटनाओं से जुड़ी होती है। वहीं आनंद, आत्मा की एक स्थायी अवस्था है, जो किसी उपलब्धि या वस्तु से नहीं बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है। यह वह स्थिति है जब मन पूर्ण रूप से शांत, संतुष्ट और निर्भरता से मुक्त होता है। जब हम छोटे होते हैं, तब हमारे आनंद का स्रोत बहुत सरल होता है, एक तितली को पकड़ना, मिट्टी में खेलना, या बस माँ की गोद में रहना। लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा ध्यान बाहरी उपलब्धियों पर केंद्रित होने लगता है। महंगी चीज़ें, बड़ी नौकरी, सोशल स्टेटस (social status)। धीरे-धीरे हम भूल जाते हैं कि आनंद वह नहीं है जो हमें मिल जाए, बल्कि वह है जो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। यही कारण है कि जीवन में भौतिक सफलता के बावजूद भी लोग खुद को भीतर से खाली महसूस करते हैं। इसलिए यह अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। आनंद कोई उद्देश्य नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक अवस्था है, जो तब आती है जब हम स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं, अतीत का बोझ उतार देते हैं और वर्तमान में जीना सीख लेते हैं।

हिंदू दर्शन में आनंद की परिभाषा और उसे प्राप्त करने के मार्ग

भारतीय दर्शन शास्त्रों में "आनंद" को जीवन का अंतिम और परम लक्ष्य माना गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद वल्ली नामक खंड में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ब्रह्मानंद, अर्थात् परम आनंद, सभी सांसारिक सुखों और अनुभवों से परे होता है। यह आनंद उस स्थिति में आता है जब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है। भगवद गीता के अनुसार, जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, यानी बिना फल की आशा के, और उन्हें ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब वह मोह, माया और दुःख से परे उठकर आत्मिक शांति और शाश्वत आनंद की प्राप्ति करता है। यह प्रक्रिया "योग" के माध्यम से होती है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को ईश्वर से जोड़ता है।

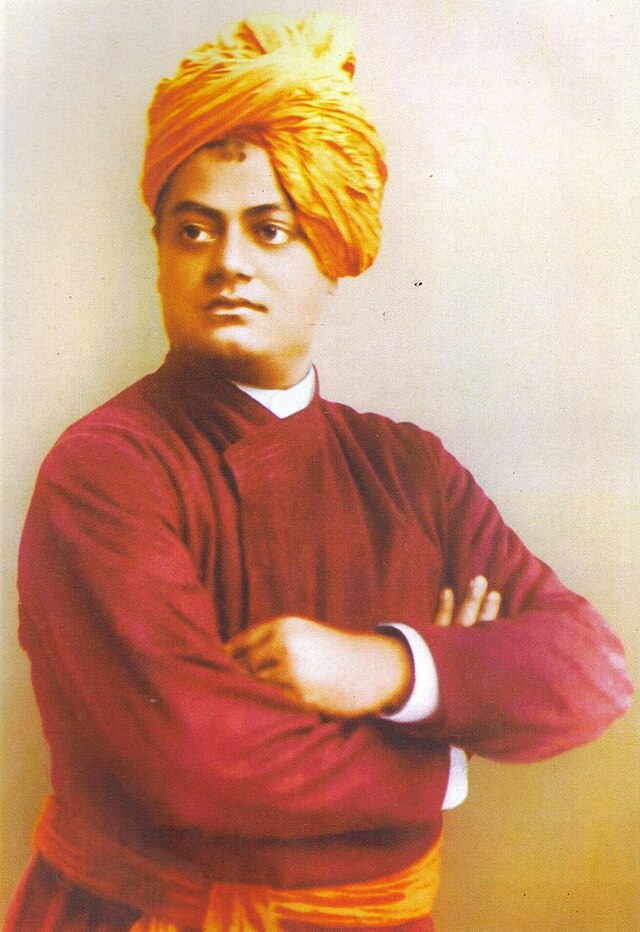

स्वामी विवेकानंद मानते थे कि आनंद पाने का मार्ग हर व्यक्ति के लिए भिन्न होता है, किसी के लिए वह भक्ति योग हो सकता है, किसी के लिए कर्म योग या ज्ञान योग। श्री अरबिंदो ने आनंद को मानव की स्वाभाविक अवस्था कहा, पर साथ ही यह भी स्वीकारा कि आधुनिक समाज में मन की आदतों और सामाजिक अपेक्षाओं के कारण हम आनंद से दूर हो जाते हैं। रमण महर्षि ने तो आनंद की खोज को आत्म-खोज से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति भीतर जाकर यह जानने की कोशिश करता है कि "मैं कौन हूँ?", तब वह स्वयं के सच्चे स्वरूप से मिल पाता है, और वही मिलन आनंद का द्वार खोलता है।

इकिगाई क्या है और यह जीवन में आनंद और उद्देश्य कैसे लाता है?

इकिगाई, जापान का एक प्राचीन जीवनदर्शन है जो बताता है कि जब आप वह करते हैं जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसके लिए आपको पुरस्कार मिलता है, और जिसकी दुनिया को आवश्यकता है, तब आप अपने जीवन के असली उद्देश्य से जुड़ते हैं। यही जीवन जीने का कारण - यानी इकिगाई - है। इकिगाई में चार मुख्य स्तंभ होते हैं:

जब ये चारों पहलू एक साथ जुड़ते हैं, तो व्यक्ति का जीवन सिर्फ़ अस्तित्व नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। यही कारण है कि इकिगाई को एक दीर्घायु और संतुष्ट जीवन का रहस्य माना गया है। जापान के ओकिनावा जैसे क्षेत्रों में, जहाँ लोग सौ वर्षों तक जीवित रहते हैं, वहाँ इकिगाई की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण मानी जाती है।

इकिगाई के दस नियम और मानसिक संतुलन, प्रेरणा व आत्म-संतुष्टि में उनकी भूमिका

इकिगाई केवल एक अवधारणा नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक सशक्त प्रणाली है, जो दैनिक व्यवहार और सोच के माध्यम से जीवन को अधिक सजीव, शांत और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। इसके दस नियम जीवन के हर क्षेत्र को संतुलित करने में मदद करते हैं।

भारतीय ‘पुरुषार्थ’ और जापानी ‘इकिगाई’ के बीच गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध

भारतीय दर्शन में जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने के लिए चार पुरुषार्थ - धर्म (कर्तव्य), अर्थ (धन), काम (इच्छाएँ), और मोक्ष (मुक्ति) - का वर्णन किया गया है। ये चारों मानव जीवन के भौतिक, सामाजिक और आत्मिक पहलुओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने का मार्ग दिखाते हैं। दूसरी ओर, जापानी इकिगाई दर्शन भी इसी तरह से जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा मानता है, जिसमें आत्म-तृप्ति, सामाजिक योगदान, और आंतरिक शांति का संतुलन आवश्यक होता है। इन दोनों जीवनदर्शन की आत्मा एक ही बात पर टिकी है: जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि अर्थ और आनंद के साथ जीने के लिए है। स्पेनिश (Spanish) लेखक हेक्टर गार्सिया (Hector Garcia) और फ्रांसिस मिरालेस (Francis Miralles) ने अपनी पुस्तक चार पुरुषार्थ (The Four Purusharthas) में यह स्वीकार किया है कि यद्यपि भारत और जापान भौगोलिक रूप से दूर हैं, लेकिन उनके दर्शन, जीवन के प्रति दृष्टिकोण में एक-दूसरे के पूरक हैं। भारतीय विचारों ने उन्हें इकिगाई के सिद्धांतों को गहराई से समझने और जीने की प्रेरणा दी। वास्तव में, जब हम इकिगाई और पुरुषार्थ को एक साथ देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि सच्चा जीवन वही है, जिसमें हम स्वयं को भीतर से तृप्त करें और साथ ही समाज के प्रति भी अपना योगदान दें, यही संतुलन हमें एक पूर्ण और आनंदमय जीवन की ओर ले जाता है।

संदर्भ-

A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.