समय - सीमा 280

मानव और उनकी इंद्रियाँ 1062

मानव और उनके आविष्कार 819

भूगोल 276

जीव-जंतु 319

| Post Viewership from Post Date to 22- Sep-2025 (31st) Day | ||||

|---|---|---|---|---|

| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |

| 2282 | 109 | 8 | 2399 | |

| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

जब जौनपुर की बारिश पहली बार ज़मीन को छूती है, तो मिट्टी से उठने वाली सोंधी खुशबू न सिर्फ लोगों के मन को भिगो देती है, बल्कि पेड़ों और पौधों की दुनिया में भी एक नई हलचल पैदा करती है। यहाँ के खेतों में फैली हरियाली, आम के बाग, बांस की झाड़ियाँ और गेंहू या धान की लहराती फसलें, सब आपस में एक ख़ामोश भाषा में संवाद करती हैं। यह संवाद हमारी तरह सीधा नहीं होता, लेकिन जितना मौन है, उतना ही गहरा और समझदार। जब जौनपुर के किसी खेत या जंगल में किसी एक पौधे पर कीटों का हमला होता है, चाहे वो कचनार हो, पीपल, या गन्ने की बालियाँ, तब वह पौधा अपने आसपास के साथियों को चेतावनी देता है। यह चेतावनी शब्दों से नहीं, बल्कि एक विशेष रसायन, मिथाइल जैस्मोनेट (methyl jasmonate), के ज़रिए होती है, जो हवा में घुलकर दूसरों तक पहुँचता है। यह दृश्य हमें दिखाता है कि जौनपुर की मिट्टी सिर्फ अन्न नहीं उगाती, वह रिश्तों और संवाद का भी मैदान है। यहाँ प्रकृति सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, बल्कि वह खुद एक जीवंत चरित्र है, जो सुनती है, समझती है, और संकट के समय अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ती। यह विज्ञान और भावनाओं का वह संगम है, जो केवल गाँव की मिट्टी में महसूस किया जा सकता है।

इस लेख में हम पाँच प्रमुख विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले, हम समझेंगे कि पौधे किस प्रकार मिथाइल जैस्मोनेट जैसे रसायनों के माध्यम से संकट की चेतावनी साझा करते हैं। फिर, हम जानेंगे कि यह रसायन दूसरी पौधों तक कैसे पहुंचता है और संचार को कैसे सक्रिय करता है। तीसरे भाग में, हम लड़ेंगे कि माइकोराइज़ल कवक (mycorrhizal fungi) की भूमिका पौधों के बीच "भूमि के नीचे" नेटवर्क बनाने में कितनी महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद, हम यह जानेंगे कि क्या सभी पौधे इस कवक के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, या कुछ पौधों में यह संबंध नहीं होता। अंत में, हम देखेंगे कैसे कुछ पौधे, जैसे क्रोटालारिया (crotalaria) कनिंघमी, पक्षियों या कीटों को धोखा देने के लिए नकल रणनीति का उपयोग करते हैं।

पौधे एक-दूसरे को संकट की चेतावनी कैसे देते हैं?

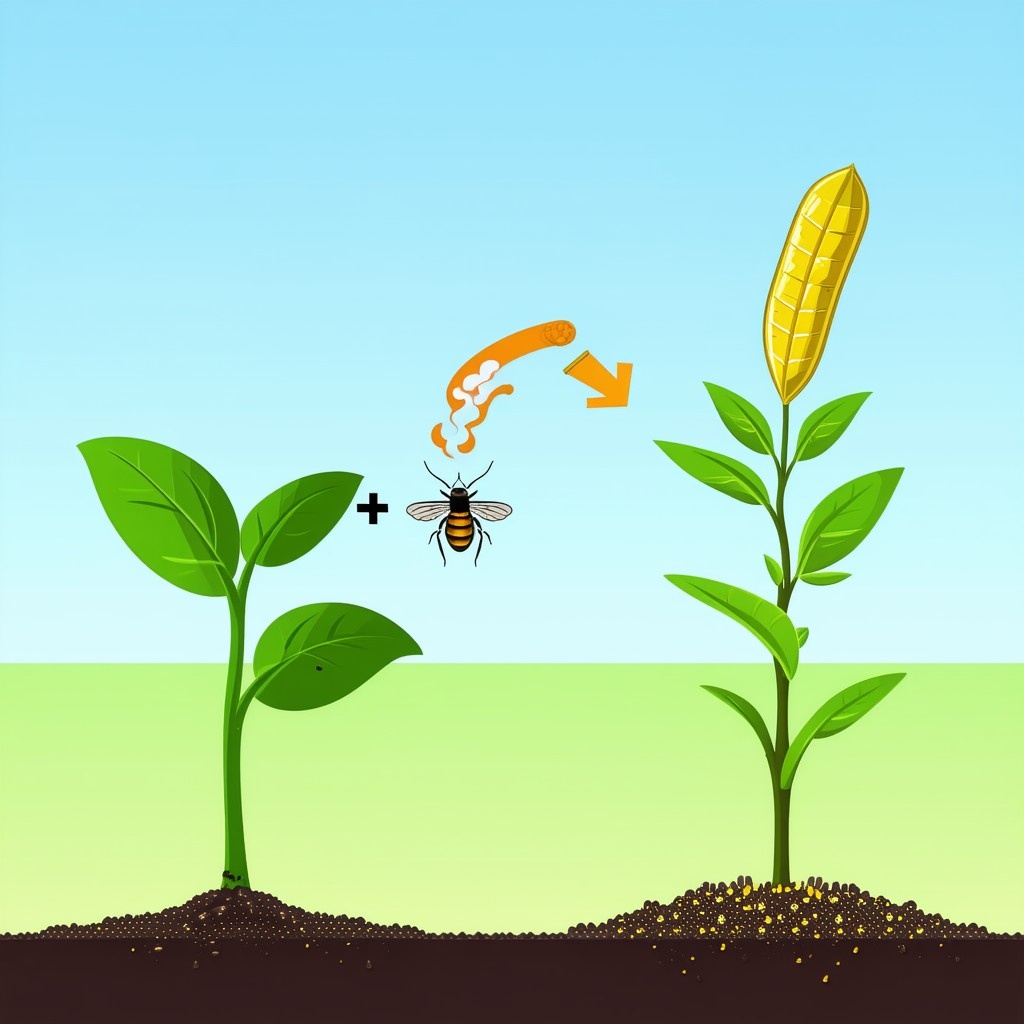

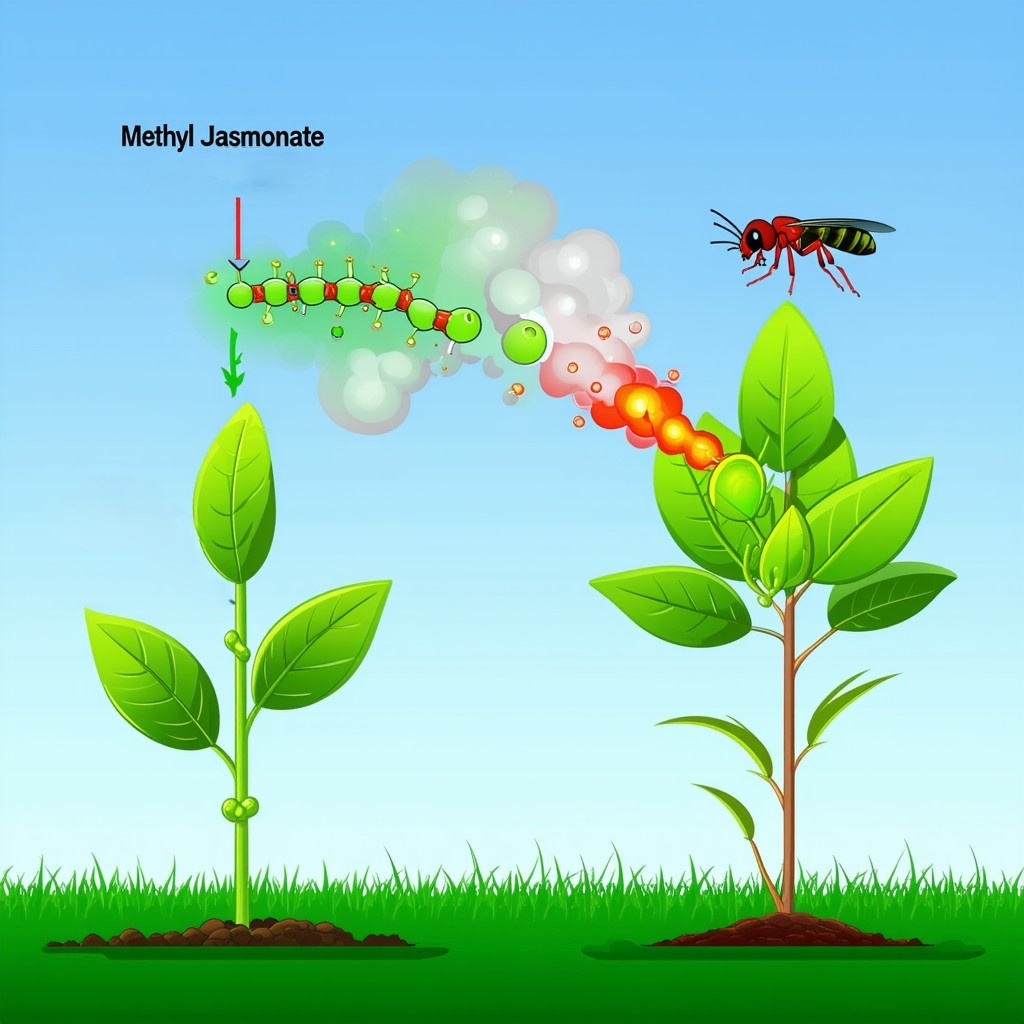

जैसे ही जौनपुर में सावन की फुहारें खेतों और बाग-बग़ीचों को भिगोती हैं, वैसे ही पौधों की हरियाली नई ऊर्जा से भर जाती है। लेकिन इसी हरियाली में एक अदृश्य संवाद भी चलता है, संकट के समय चेतावनी का संवाद। जब किसी पौधे पर कीट या पशु हमला करता है, तो वह अकेला नहीं लड़ता। वह मिथाइल जैस्मोनेट नामक एक विशेष रसायन छोड़ता है, जो हवा में घुलकर आसपास के पौधों तक पहुंचता है। यह रसायन उन पौधों को सचेत करता है कि खतरा पास है। जवाबी प्रतिक्रिया में, वे पौधे अपने पत्तों में ऐसे यौगिक भर लेते हैं जो कीटों के लिए अपाच्य या विषैले होते हैं, या फिर वे राल जैसी चिपचिपी संरचना छोड़ते हैं जिससे कीट फँस जाएँ। यह पूरा संवाद बिना शब्दों के होता है, लेकिन इसका असर बहुत ठोस और सामूहिक होता है। यह दिखाता है कि जौनपुर के खेतों में सिर्फ किसान ही नहीं, पौधे भी मिलकर रक्षा करते हैं।

मिथाइल जैस्मोनेट और पौधों के बीच रासायनिक संचार का विज्ञान

मिथाइल जैस्मोनेट, एक ऐसा छोटा लेकिन शक्तिशाली अणु है जो पौधों के आपसी संचार का आधार बनता है। जब यह रसायन हवा में उड़ता है और दूसरे पौधों की पत्तियों में प्रवेश करता है, तो वहाँ भी उसी रसायन का उत्पादन शुरू हो जाता है। यह पूरी प्रक्रिया एक चेतावनी श्रृंखला (warning cascade) की तरह काम करती है, जैसे एक पौधा दूसरे को कह रहा हो: “सावधान! मेरी तरफ़ कुछ आ रहा है, तुम तैयार हो जाओ।” जौनपुर जैसे कृषि प्रधान जिले में, जहाँ धान, गन्ना, गेहूँ और सब्जियों की उपज महत्त्वपूर्ण है, ऐसे रासायनिक संवाद फसलों को कीटों से समय रहते बचाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये संकेत तात्कालिक और व्यापक होते हैं, और यही कारण है कि कभी-कभी एक खेत का आधा हिस्सा तो संक्रमित हो जाता है, लेकिन बाकी हिस्सा उस संक्रमण से खुद को बचा लेता है।

माइकोराइज़ल कवक: जौनपुर की मिट्टी में पौधों का गुप्त नेटवर्क

अगर आप जौनपुर की मिट्टी को गहराई से देखें तो वहाँ सिर्फ जड़ें नहीं, बल्कि एक अदृश्य लेकिन जीवंत नेटवर्क भी है, माइकोराइज़ल कवक का नेटवर्क। ये कवक, पौधों की जड़ों से जुड़कर एक सहजीवी संबंध (symbiotic relationship) बनाते हैं। कवक, पौधों को मिट्टी से पानी और खनिजों को प्रभावी रूप से लेने में मदद करता है, जबकि बदले में पौधे उसे अपनी उपज से कार्बोहाइड्रेट (carbohydrate) देते हैं। लेकिन यह संबंध सिर्फ पोषण तक सीमित नहीं है, यह एक संवाद माध्यम भी है। जब एक पौधा किसी तनाव से गुजरता है, तो वह माइकोराइज़ल नेटवर्क के ज़रिए पास के पौधों को संकेत भेजता है। इस नेटवर्क को वैज्ञानिकों ने "वुड वाइड वेब" (Wood Wide Web) कहा है। जौनपुर की मिट्टी, जो सदियों से खेती के लिए जानी जाती है, इसी वजह से भी उपजाऊ है क्योंकि वहाँ माइकोराइज़ल कवक का यह तंत्र सशक्त और संतुलित है। यह दिखाता है कि मिट्टी सिर्फ उपज का माध्यम नहीं, बल्कि ज्ञान और चेतावनी का भी वाहक है।

क्या सभी पौधे माइकोराइज़ल कवक से जुड़ते हैं? किन पौधों में यह संबंध नहीं बनता?

हालाँकि माइकोराइज़ल कवक से जुड़ना अधिकांश पौधों के लिए लाभकारी होता है, लेकिन कुछ पौधे इससे अछूते भी रहते हैं। जैसे ऑर्किड (Orchids) या ब्रोमेलियाड (Bromeliads) प्रजातियाँ इस नेटवर्क से स्वाभाविक रूप से नहीं जुड़तीं। ये पौधे या तो अपनी जैविक संरचना की वजह से इस कवक से लाभ नहीं उठा पाते या उनके लिए कवक की ज़रूरत नहीं होती। जौनपुर की प्रमुख फसलें जैसे गन्ना, धान, अरहर, और सब्जियाँ, सभी माइकोराइज़ल कवक से अच्छी साझेदारी करती हैं। यह संबंध न केवल उपज को बढ़ाता है, बल्कि खेती को टिकाऊ (sustainable) भी बनाता है। यही कारण है कि स्थानीय किसान भी अब "कवक-समृद्ध" कम्पोस्ट या जैविक खाद अपनाने लगे हैं। ये अपवाद हमें यह सिखाते हैं कि हर जीव, चाहे वह पौधा हो या मनुष्य, अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ ही पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखता है।

पौधों की रक्षा की अनोखी तरकीबें: जब पौधे करते हैं पक्षियों की नकल

प्रकृति में आत्मरक्षा की रणनीतियाँ केवल जानवरों तक सीमित नहीं हैं। कुछ पौधे भी अद्भुत नकल रणनीतियों का उपयोग करते हैं ताकि वे शिकारियों या कीटों को भ्रमित कर सकें। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला क्रोटालारिया कनिंघमी (Crotalaria cunninghamii) एक ऐसा ही पौधा है जिसकी शाखाएँ उड़ती चिड़ियों की आकृति जैसी लगती हैं। यह एक मिमिक्री तकनीक है, जिसे बेट्सियन मिमिक्री (Batesian mimicry) कहा जाता है, जहाँ कोई निरपराध जीव खतरनाक दिखने का नाटक करता है। जौनपुर के ग्रामीण इलाकों में भी ऐसे पेड़-पौधों को देखकर कई बार स्थानीय लोग कहते हैं, "ये तो जैसे किसी जानवर की आकृति बना रहे हैं।” यह 'सिमुलैक्रम' (Simulacrum) की एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें हम स्वाभाविक रूप से जटिल आकृतियों में परिचित आकृतियाँ देखने लगते हैं। इन रणनीतियों का उद्देश्य सिर्फ सौंदर्य नहीं होता, बल्कि अपने अस्तित्व की रक्षा करना होता है। यही प्रकृति की सबसे बड़ी सीख है, कि जीवन को बनाए रखने के लिए रचना, मिमिक्री और साझेदारी तीनों जरूरी हैं।

संदर्भ-

https://shorturl.at/9E93s

A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.