समय - सीमा 271

मानव और उनकी इंद्रियाँ 1081

मानव और उनके आविष्कार 847

भूगोल 256

जीव-जंतु 319

समय - सीमा 271

मानव और उनकी इंद्रियाँ 1081

मानव और उनके आविष्कार 847

भूगोल 256

जीव-जंतु 319

| Post Viewership from Post Date to 28- Sep-2025 (31st) Day | ||||

|---|---|---|---|---|

| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |

| 1787 | 82 | 9 | 1878 | |

| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

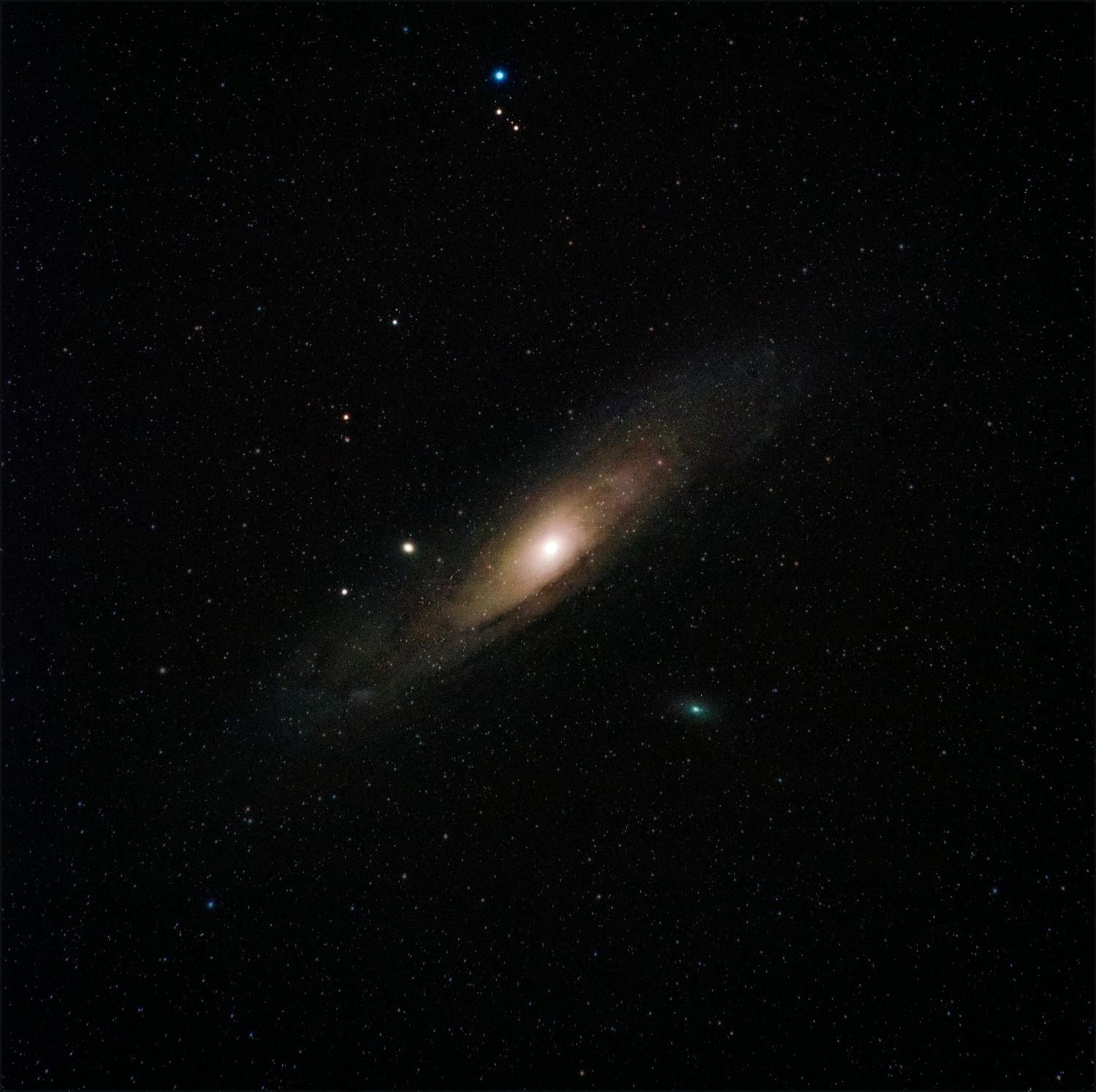

लखनऊ जैसे सांस्कृतिक शहरों के लिए यह गौरव की बात है कि भारत न केवल स्थापत्य और साहित्य में अग्रणी रहा है, बल्कि खगोल विज्ञान में भी इसका योगदान विश्व स्तर पर अद्वितीय रहा है। आज जब हम तारों और ग्रहों की जानकारी के लिए टेलीस्कोप (telescope) और मोबाइल ऐप्स (Mobile Apps) पर निर्भर हैं, तब यह जानना रोचक है कि हमारे ऋषियों और खगोलविदों ने सहस्रों वर्ष पहले ही आकाश के रहस्यों को समझने की कोशिश की थी। इस लेख में हम जानेंगे कि प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान की जड़ें कितनी गहरी थीं, कैसे हमारे विद्वानों ने तारों को पहचान कर संस्कृत में नाम दिए, और ये नाम आज भी विज्ञान के साथ-साथ संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। खगोल विज्ञान, जिसे आज हम अंतरिक्ष और तारों का विज्ञान कहते हैं, भारत में सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भी हिस्सा रहा है। लखनऊ के पाठकों और छात्रों के लिए यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि कैसे आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे विद्वानों ने गणनाओं और सिद्धांतों के माध्यम से अंतरिक्ष की गुत्थियों को सुलझाया। उनके द्वारा दिए गए तर्क और गणनाएं न केवल आधुनिक विज्ञान के निकट थीं, बल्कि ग्रहों और नक्षत्रों के व्यवहार को समझने में भी मार्गदर्शक बनीं। इसी आधार पर संस्कृत में तारों के नाम रखे गए, जो आज भी वैज्ञानिक व खगोलीय दृष्टिकोण से प्रासंगिक हैं।

आज हम जानेंगे कि प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई और वेदों में सूर्य, तारे और धूमकेतुओं का क्या महत्व था। फिर हम आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे विद्वानों के योगदान को समझेंगे, जिन्होंने हजारों साल पहले सौरमंडल और पृथ्वी के बारे में ऐसे तथ्य बताए थे, जो आज भी वैज्ञानिक रूप से मान्य हैं। इसके बाद हम उन 28 नक्षत्रों और तारों के नामों की चर्चा करेंगे, जिन्हें भारतीय विद्वानों ने संस्कृत में पहचाना और परिभाषित किया था। अंत में, हम यह देखेंगे कि आधुनिक वैज्ञानिक नामकरण प्रणाली कैसे काम करती है और भारतीय नाम आज के तारों से कितना मेल खाते हैं, जिससे यह साबित होता है कि भारत की खगोल परंपरा सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बेहद समृद्ध रही है।

प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान की शुरुआत और वैदिक परंपरा

खगोल विज्ञान का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही गहराई से यह भारत की वैदिक परंपराओं में भी रचा-बसा है। ऋग्वेद, जिसे लगभग 2000 ईसा पूर्व में रचा गया माना जाता है, में हमें खगोल विज्ञान के शुरुआती संकेत मिलते हैं। वैदिक आर्य सूर्य, चंद्रमा, तारे और धूमकेतु जैसे खगोलीय पिंडों की पूजा करते थे और इन्हें दैविक शक्तियों का प्रतीक मानते थे। ये खगोलीय पिंड केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं थे, बल्कि समय की गणना, ऋतुओं की पहचान और कृषि व्यवस्था की योजना का भी आधार थे। जैसे-जैसे समय बीता, खगोल विज्ञान का यह गहरा ज्ञान ज्योतिष से जुड़ गया। नवग्रह - सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, को व्यक्ति के जीवन और भाग्य से जोड़कर देखा जाने लगा। राहु और केतु, जिन्हें ग्रहणों का कारण माना जाता है, उन्हें पौराणिक कथाओं में राक्षस रूप में दर्शाया गया, जो सूर्य और चंद्रमा को निगल जाते हैं। इन मान्यताओं ने जन्म कुंडली, मुहूर्त और धार्मिक अनुष्ठानों की परंपरा को जन्म दिया। इस तरह, वैदिक खगोल विज्ञान ने न केवल आकाश की व्याख्या की, बल्कि मानव जीवन की दिशा और धारणा को भी आकार दिया।

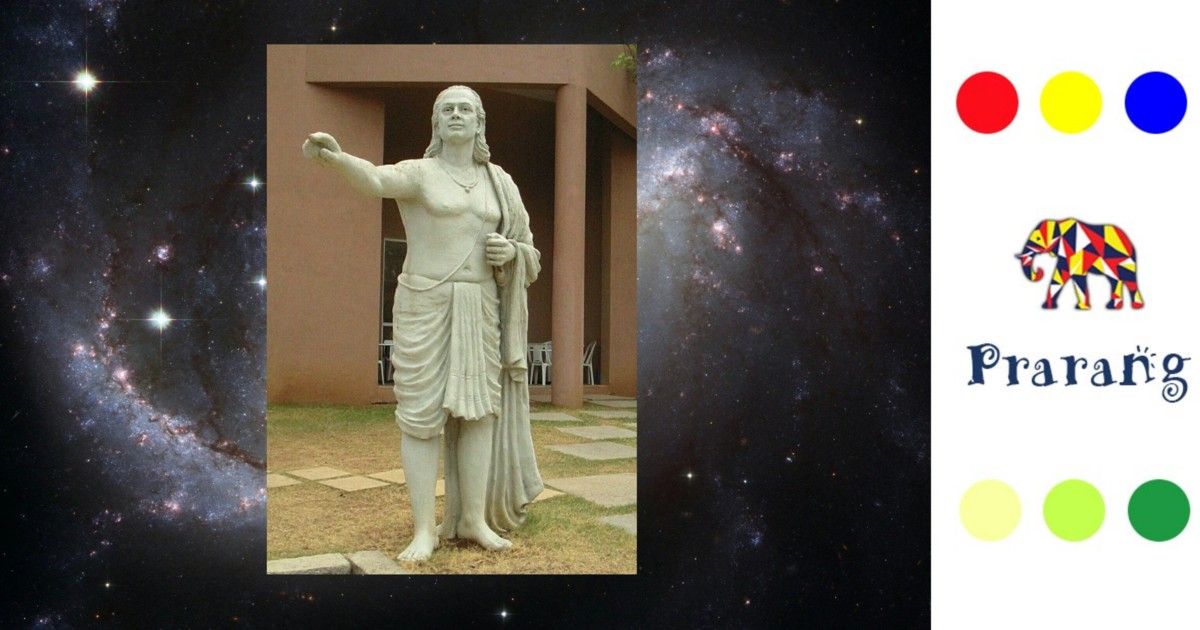

आर्यभट्ट और भारतीय खगोलविदों का वैज्ञानिक योगदान

प्राचीन भारत के खगोलविद न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर खगोल शास्त्र को समझते थे, बल्कि उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसे विकसित किया। आर्यभट्ट (476 ई.) इस दिशा में सबसे अग्रणी नाम हैं। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति "आर्यभट्टिय" में यह घोषणा की कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यह वही 'हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत' (heliocentric theory) है जिसे यूरोप में कोपरनिकस (Copernicus) ने आर्यभट्ट से लगभग 1000 साल बाद दोहराया। उन्होंने गणना की कि पृथ्वी की परिधि लगभग 5000 योजन है (1 योजन ≈ 7.2 किमी), जो आधुनिक वैज्ञानिक मापों के लगभग बराबर है। वराहमिहिर जैसे विद्वानों ने खगोल गणना और पंचांग निर्माण की पद्धतियों को और अधिक व्यवस्थित किया। आर्यभट्ट की गणनाओं के आधार पर ग्रहण की भविष्यवाणी की जा सकती थी, और उनका यह ज्ञान न केवल भारत में बल्कि पश्चिमी दुनिया में भी महत्वपूर्ण माना गया। 13वीं शताब्दी में उनकी रचनाओं का लैटिन (Latin) में अनुवाद हुआ, जिसने यूरोप के गणितज्ञों को त्रिकोणमिति, गोले के आयतन और समय की गणना जैसे जटिल विषयों में नई दिशा दी। इस प्रकार, भारतीय खगोलशास्त्र ने न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक दुनिया को भी समृद्ध किया।

संस्कृत में तारों के नाम और नक्षत्रों की वैज्ञानिक व्याख्या

प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने आकाश में तारों की गहनता से अध्ययन कर उन्हें विशिष्ट नाम दिए, जो आज भी खगोलशास्त्रीय दृष्टिकोण से उपयोगी और प्रभावशाली हैं। भारतीय परंपरा में 28 नक्षत्रों की कल्पना की गई थी, जिन्हें चंद्रमा की गति के आधार पर पहचाना जाता था। इन नक्षत्रों को तारों की स्थिति और चमक के आधार पर संस्कृत में नाम दिए गए, जैसे, रोहिणी (Aldebaran), चित्रा (Spica), स्वाति (Arcturus), और पुष्य (Gamma Cancri)। इन नामों की उत्पत्ति केवल खगोलीय गुणों से ही नहीं, बल्कि उनके प्रतीकात्मक अर्थों से भी जुड़ी है, जैसे रोहिणी का संबंध सौंदर्य और समृद्धि से होता है। इन नक्षत्रों का उपयोग दिशा, समय और ऋतु निर्धारण के साथ-साथ धार्मिक कर्मकांडों और शुभ कार्यों की योजना बनाने में किया जाता था। विशेष रूप से ध्रुव तारा, जिसे 'पोलारिस' (Polaris) कहते हैं, को संस्कृत में 'ध्रुव' नाम दिया गया, जिसका अर्थ है 'स्थिर'। यह तारा आकाश में लगभग अचल दिखाई देता है और सदा उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। इससे यह न केवल खगोलशास्त्र में, बल्कि नौवहन और धार्मिक प्रतीकों में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

आधुनिक नामकरण प्रणाली और भारतीय नामों की प्रासंगिकता

आज के खगोल विज्ञान में तारों के नामकरण के लिए यूनानी, रोमन और अरबी परंपराएं अधिक प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए, अल्गोल (Algol), अल्देबरान (Aldebaran), और अल्तैयर (Altair) जैसे नाम अरबी भाषा की देन हैं। आधुनिक खगोलशास्त्र तारों को उनके नक्षत्रों के भीतर उनकी चमक के अनुसार वर्गीकृत करता है, जैसे 'अल्फा' (Alpha) सबसे चमकीला तारा, 'बीटा' (Beta) दूसरा और इसी तरह आगे। यह वैज्ञानिक प्रणाली तारों की पहचान को अधिक सटीक बनाती है। हालांकि, भारतीय नाम आज भी न केवल सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रासंगिक हैं। उदाहरण के लिए, 'एल्डेबारन' (Aldebaran) को भारतीय खगोलविदों ने 'रोहिणी' नाम दिया था, जो चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र माना जाता है। यह नाम न केवल तारों की चमक या स्थिति को इंगित करता है, बल्कि उनसे जुड़े धार्मिक और सामाजिक महत्त्व को भी दर्शाता है। ऐसे में, भारतीय नामकरण प्रणाली आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली से भले ही अलग हो, लेकिन उसमें तारों को गहराई से समझने और उनके साथ सांस्कृतिक जुड़ाव बनाए रखने की अद्भुत क्षमता है। यह हमें स्मरण कराता है कि खगोल विज्ञान न केवल विज्ञान है, बल्कि मानवीय सोच, भाषा और सभ्यता का भी प्रतिबिंब है।

संदर्भ-

A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.