समयसीमा 256

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1036

मानव व उसके आविष्कार 820

भूगोल 233

जीव - जन्तु 299

समयसीमा 256

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1036

मानव व उसके आविष्कार 820

भूगोल 233

जीव - जन्तु 299

लखनऊवासियो, आपमें से कितनों ने गौर किया है कि हमारे शहर की गलियों, सड़कों और नालियों में पड़े प्लास्टिक (plastic) कचरे के ढेर कभी-कभी हफ़्तों तक वैसे ही पड़े रहते हैं? ये ढेर न सिर्फ़ शहर की खूबसूरती को बिगाड़ते हैं, बल्कि बरसात के दिनों में नालियों के जाम, सड़कों पर जलभराव और चारों तरफ़ फैली बदबू का भी बड़ा कारण बनते हैं। यह मंजर केवल लखनऊ का नहीं है, पूरे भारत में प्लास्टिक कचरे का यह बढ़ता पहाड़ अब एक गंभीर राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुका है। हर दिन हमारे घरों, बाज़ारों और कारखानों से निकलने वाला यह कचरा चुपचाप हमारी हवा को गंदा कर रहा है, हमारे पानी में ज़हर घोल रहा है और मिट्टी की ज़िंदगी छीन रहा है। सोचिए, जो प्लास्टिक आज हमें सुविधा देता है, वही कल हमारे बच्चों की सेहत, हमारी रोज़ी-रोटी और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भारी मुसीबत बन रहा है। अब सवाल यह नहीं कि समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि यह है कि हम इसे कब और कैसे रोकेंगे।

इस लेख में हम सबसे पहले भारत में प्लास्टिक कचरे की वर्तमान स्थिति और उससे जुड़े आंकड़ों को देखेंगे। इसके बाद, हम प्लास्टिक प्रदूषण में वृद्धि के प्रमुख कारणों को समझेंगे। फिर, हम कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के पर्यावरणीय और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर की चर्चा करेंगे। इसके बाद, हम इसके आर्थिक प्रभाव और आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे। अंत में, हम भारत में लागू प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के नियम, नीतियां और पहलों पर नज़र डालेंगे।

भारत में प्लास्टिक कचरे की वर्तमान स्थिति और सांख्यिकी

भारत आज दुनिया के सबसे बड़े प्लास्टिक कचरा उत्पादकों में से एक है। हर साल करोड़ों टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा सही तरीके से प्रबंधित नहीं हो पाता। आधिकारिक सरकारी रिपोर्टें और स्वतंत्र शोध संस्थाओं के आंकड़े अक्सर एक-दूसरे से मेल नहीं खाते, जिससे इस संकट का सही पैमाने पर आकलन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मौजूदा अनुमानों के अनुसार, भारत में उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक कचरे का एक बड़ा प्रतिशत “कुप्रबंधित” श्रेणी में आता है, यानि या तो यह खुले में पड़ा रह जाता है, जलाया जाता है, या बिना उपचार के लैंडफिल (landfill) में डाल दिया जाता है। पुनर्चक्रण (recycling) की दर बहुत सीमित है और गुणवत्ता-युक्त पुनर्चक्रण तो उससे भी कम। लखनऊ जैसे तेजी से बढ़ते महानगरों में, जहां जनसंख्या और प्लास्टिक की खपत दोनों तेज़ी से बढ़ रही हैं, यह समस्या और गंभीर रूप ले लेती है।

प्लास्टिक प्रदूषण में वृद्धि के प्रमुख कारण

प्लास्टिक प्रदूषण की सबसे बड़ी जड़ है अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का अपर्याप्त और असंगठित ढांचा। कई शहरों और कस्बों में आज भी कचरे को खुले में जलाना आम है, जिससे जहरीला धुआं हवा में घुल जाता है। दूसरी ओर, लैंडफिल में जमा प्लास्टिक मिट्टी और भूमिगत जल को दूषित करता है। एकल-उपयोग प्लास्टिक (single-use plastic) का अनियंत्रित इस्तेमाल, जैसे पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक कप, स्ट्रॉ (straw), स्थिति को और बिगाड़ता है। डेटा रिपोर्टिंग (Data reporting) में पारदर्शिता की कमी भी एक समस्या है; कई बार स्थानीय निकाय या तो सही आंकड़े इकट्ठा नहीं कर पाते या उन्हें सार्वजनिक नहीं करते। अनौपचारिक अपशिष्ट क्षेत्र, जिसमें कचरा बीनने वाले, छोटे कबाड़ी और स्थानीय पुनर्चक्रणकर्ता शामिल होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी, सुरक्षा मानकों की अनुपस्थिति और सामाजिक मान्यता के अभाव के कारण वे अपनी पूरी क्षमता से योगदान नहीं कर पाते।

कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के पर्यावरणीय प्रभाव

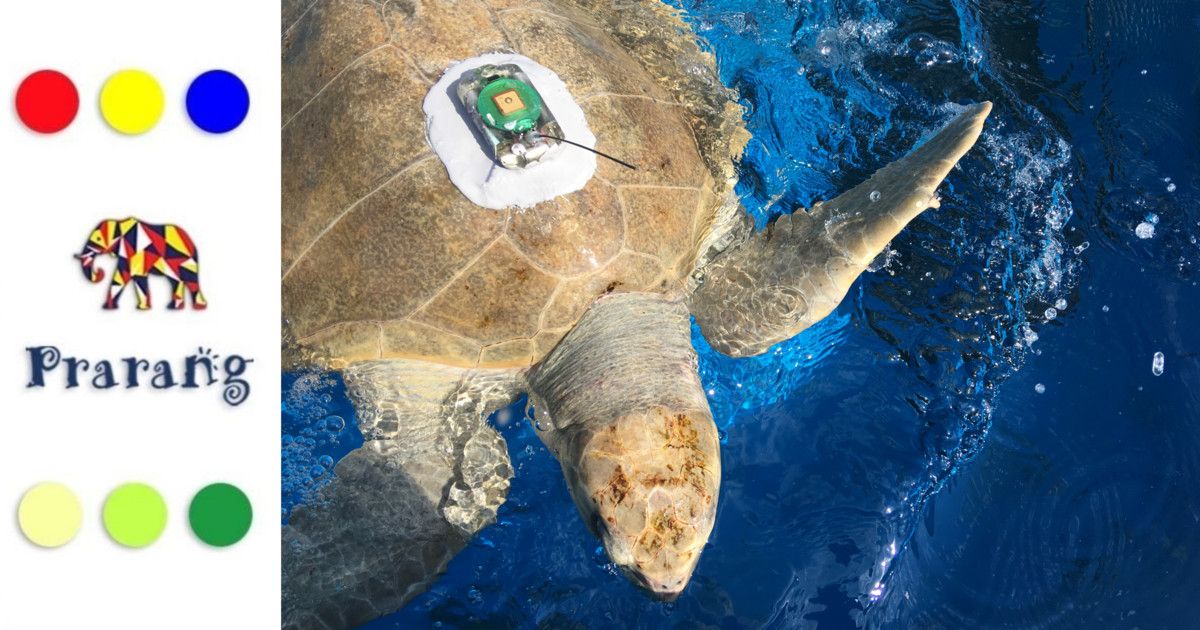

जब प्लास्टिक कचरे का सही तरीके से प्रबंधन नहीं होता, तो इसके परिणाम पर्यावरण पर बेहद गंभीर होते हैं। शहरों में यह नालियों और जल निकासी प्रणालियों को जाम कर देता है, जिससे बारिश के मौसम में जलभराव, मच्छरों की बढ़ोतरी और जलजनित रोगों का फैलाव होता है। ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों में यह कचरा नदियों और समुद्रों में बहकर जलीय जीवों के लिए घातक साबित होता है, कछुए, मछलियां और समुद्री पक्षी अक्सर प्लास्टिक निगलने से मर जाते हैं। ज़मीन पर जमा प्लास्टिक मिट्टी की संरचना को बिगाड़ देता है, जिससे उसकी उर्वरता घटती है और फसल उत्पादन प्रभावित होता है। और सबसे चिंताजनक है माइक्रोप्लास्टिक्स (Microplastics) का कृषि भूमि और पीने के पानी के स्रोतों में प्रवेश। यह सूक्ष्म कण खाद्य श्रृंखला में शामिल होकर धीरे-धीरे मनुष्यों और जानवरों दोनों के स्वास्थ्य पर असर डालते हैं।

मानव स्वास्थ्य पर प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे

प्लास्टिक के जलने से हवा में जहरीले रसायन, जैसे डाइऑक्सिन्स (Dioxins) और फ्यूरान्स (Furans) फैलते हैं, जो सांस के साथ शरीर में प्रवेश कर श्वसन संबंधी रोगों का कारण बनते हैं। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से कैंसर (cancer), हार्मोनल असंतुलन (hormonal imbalance) और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। माइक्रोप्लास्टिक्स का खतरा अपेक्षाकृत नया है, लेकिन यह और भी पेचीदा है, क्योंकि ये अदृश्य रूप से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं - खाने, पानी या यहां तक कि हवा के ज़रिए। वैज्ञानिक शोध अभी यह जानने में जुटे हैं कि यह कण लंबे समय में शरीर के अंगों, प्रतिरक्षा प्रणाली और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर डाल सकते हैं। लखनऊ जैसे घनी आबादी वाले शहरों में, जहां कचरा प्रबंधन की चुनौतियां पहले से ही मौजूद हैं, इन स्वास्थ्य खतरों का जोखिम और अधिक है।

आर्थिक प्रभाव और भविष्य की चुनौतियां

अगर प्लास्टिक प्रदूषण को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया, तो भारत को 2030 तक अरबों रुपये का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह नुकसान केवल सफाई और कचरा निपटान की लागत तक सीमित नहीं है; इससे पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि और यहां तक कि रियल एस्टेट (real estate) जैसे क्षेत्रों पर भी असर पड़ता है। प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण में तकनीकी और आर्थिक दोनों कठिनाइयां हैं, कम गुणवत्ता वाला प्लास्टिक पुन: उपयोग योग्य नहीं होता, और जो पुनर्चक्रित होता भी है, उसका बाजार मूल्य अक्सर बहुत कम होता है। यह स्थिति नीति-निर्माताओं, उद्योगों और समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब प्लास्टिक उत्पादन और उपभोग लगातार बढ़ रहा है।

भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के नियम और नीतियां

भारत सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए 2016 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू किए। इसके बाद 2021 में संशोधन कर एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया, और 2022 तथा 2024 के संशोधनों ने इन प्रतिबंधों को और सख्त कर दिया। इन नीतियों का उद्देश्य न केवल प्लास्टिक के उत्पादन और उपयोग को सीमित करना है, बल्कि पुनर्चक्रण और वैकल्पिक सामग्रियों को बढ़ावा देना भी है। सरकारी स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन और भारत प्लास्टिक समझौता जैसी पहलें सक्रिय हैं, वहीं गैर-सरकारी प्रयासों में प्रोजेक्ट रीप्लान (REPLAN - REducing PLAstic in Nature) और अन-प्लास्टिक कलेक्टिव (Un-Plastic Collective) जैसे कार्यक्रम शामिल हैं, जो जागरूकता फैलाने और व्यवहार में बदलाव लाने पर काम कर रहे हैं। हालांकि, इन सभी प्रयासों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि स्थानीय प्रशासन, नागरिक और उद्योग कितनी गंभीरता से इसमें भाग लेते हैं।

संदर्भ-

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.