समयसीमा 255

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1035

मानव व उसके आविष्कार 819

भूगोल 233

जीव - जन्तु 299

समयसीमा 255

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1035

मानव व उसके आविष्कार 819

भूगोल 233

जीव - जन्तु 299

लखनऊवासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ!

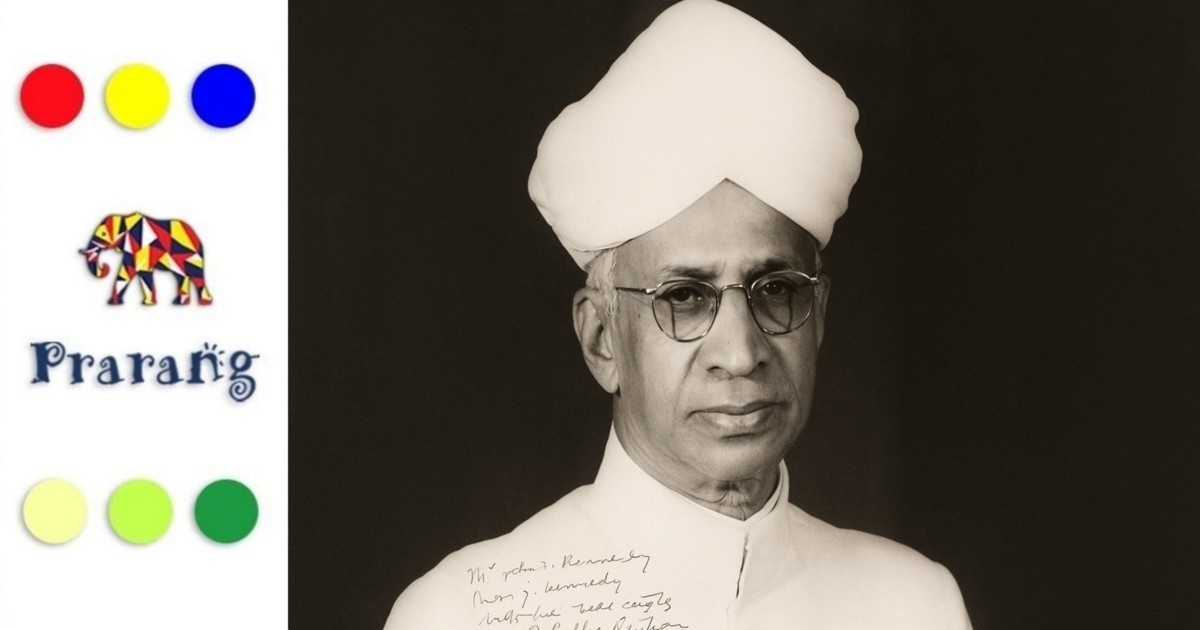

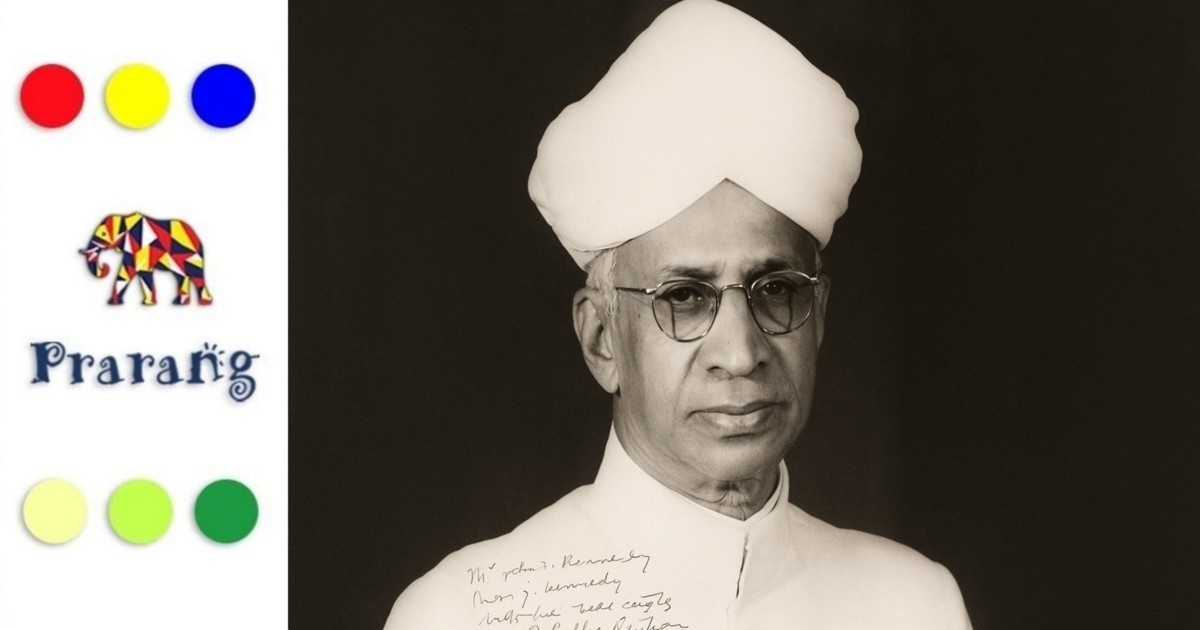

भारत में हर साल 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल कैलेंडर पर दर्ज़ एक तिथि या औपचारिक उत्सव भर नहीं है, बल्कि शिक्षा, ज्ञान और नैतिकता के उस आदर्श का स्मरण है, जिसने पूरे राष्ट्र की सोच को दिशा दी। इस दिन की पृष्ठभूमि में खड़ा है एक महान व्यक्तित्व, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वे न सिर्फ़ भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, बल्कि उससे कहीं अधिक, एक ऐसे शिक्षक और दार्शनिक थे जिन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि शिक्षा केवल पेशा नहीं, बल्कि एक साधना है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा शिक्षक वही है जो ज्ञान को केवल शब्दों तक सीमित न रखकर, उसे जीवन के अनुभवों और मूल्यों में ढाल दे। राधाकृष्णन का व्यक्तित्व गहरी विद्वत्ता, सरलता और मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत संगम था। उन्होंने आधुनिक भारत की वैचारिक नींव को मजबूत किया और यह दिखाया कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत सफलता का साधन नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला है। लखनऊ में इस दिन का माहौल और भी खास हो जाता है। शहर के स्कूलों और कॉलेजों में छात्र अपने शिक्षकों का सम्मान करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कहीं कविताएँ और भाषण होते हैं, तो कहीं नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ। बच्चे अपने शिक्षकों को फूल, शुभकामना कार्ड (greeting card) और छोटी-छोटी भेंट देकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कई जगहों पर छात्र उस दिन ‘टीचर बनकर’ कक्षा लेते हैं और यह अनुभव साझा करते हैं कि पढ़ाना केवल ज्ञान बाँटना ही नहीं, बल्कि धैर्य और ज़िम्मेदारी की भी परीक्षा है। लखनऊ का यह उत्सव, शिक्षक और शिष्य के बीच उस पवित्र रिश्ते को जीवित करता है, जो हमारी परंपरा की आत्मा है।

इस लेख में हम डॉ. राधाकृष्णन के जीवन और योगदान के कई पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले, हम देखेंगे कि उनका शैक्षणिक और दार्शनिक जीवन किस प्रकार भारत और विश्व को जोड़ने वाला सेतु बना। इसके बाद, हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी दर्शन को मिलाकर भारतीय विचारधारा को किस तरह वैश्विक मंच पर स्थापित किया। आगे, हम पढ़ेंगे कि उन्होंने राजनीति और कूटनीति में किस प्रकार नैतिकता और शांति का संदेश दिया। फिर, हम जानेंगे कि शिक्षक दिवस की परंपरा कैसे उनके व्यक्तित्व और शिक्षण के प्रति समर्पण से जुड़ी। अंत में, हम उनकी कूटनीतिक भूमिका और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उनकी छवि को समझेंगे।

शैक्षणिक और दार्शनिक जीवन

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितम्बर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तनी कस्बे में एक साधारण तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही वे अध्ययनशील, जिज्ञासु और गहन चिंतनशील स्वभाव के थे। प्रारंभिक शिक्षा तिरुत्तनी और तिरुपति के स्कूलों में हुई, इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शनशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनके अध्यापन जीवन की शुरुआत आंध्र विश्वविद्यालय (1931–1936) और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (1939–1948) के कुलपति (Vice-Chancellor) के रूप में हुई, जहाँ उन्होंने शिक्षा को केवल पढ़ाने तक सीमित न रखकर, उसे एक जीवन-दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। इसके साथ ही वे कोलकाता विश्वविद्यालय में मानसिक और नैतिक विज्ञान के किंग जॉर्ज पंचम अध्यक्ष (King George V Chair of Mental and Moral Science (1921–1932)) पर आसीन रहे और बाद में ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी (Oxford University) में पूर्वी धर्म और नैतिकता के स्पैल्डिंग प्रोफेसर (Spalding Chair of Eastern Religion and Ethics (1936–1952) भी संभाला। उनकी पुस्तकें, जैसे रवीन्द्रनाथ टैगोर का शैक्षिक दर्शन (The Philosophy of Rabindranath Tagore) और भारतीय दर्शन (Indian Philosophy), ने भारतीय दर्शन को विश्व पटल पर प्रस्तुत किया। इन कृतियों ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय चिंतन केवल आस्था या परंपरा पर नहीं, बल्कि तार्किकता, अनुभव और मानवीय संवेदनाओं पर भी आधारित है।

पूर्व और पश्चिम के दर्शन का संगम

डॉ. राधाकृष्णन का सबसे बड़ा योगदान यही था कि उन्होंने पूर्व और पश्चिम के दार्शनिक दृष्टिकोणों के बीच एक सेतु (bridge) का निर्माण किया। वे मानते थे कि भारतीय दर्शन को समझने के लिए पश्चिमी विचारधारा का अध्ययन आवश्यक है, और पश्चिमी चिंतन को गहराई देने के लिए भारतीय दृष्टि अपरिहार्य है। इस संतुलन ने उन्हें एक वैश्विक दार्शनिक बना दिया। उनका विश्वास था कि विज्ञान और अध्यात्म में टकराव नहीं, बल्कि सहयोग की संभावना है। आधुनिक विज्ञान जहाँ बाहरी संसार को समझने की कुंजी देता है, वहीं अध्यात्म मनुष्य के भीतर के संसार को जानने का मार्ग प्रशस्त करता है। हिंदू धर्म की उनकी व्याख्या कर्मकांडों से परे थी। उन्होंने इसे एक जीवंत और विकसित होने वाले दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। उनके विचारों ने पश्चिमी विद्वानों को यह सोचने पर विवश किया कि भारतीय चिंतन केवल रहस्यवाद नहीं, बल्कि एक परिष्कृत दार्शनिक परंपरा है। इसी कारण उन्हें अक्सर “पूर्व और पश्चिम के बीच संवाद के दूत” कहा जाता है।

राजनीतिक और नैतिक दृष्टिकोण

डॉ. राधाकृष्णन का दार्शनिक चिंतन उनके राजनीतिक जीवन में भी स्पष्ट दिखाई देता है। वे मानते थे कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं हो सकती, बल्कि यह समाज को दिशा देने वाली शक्ति होनी चाहिए। जब वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और बाद में राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने इस पद को केवल औपचारिकता न मानकर, नैतिक मूल्यों को मजबूत करने का माध्यम बनाया। उनके भाषणों में हमेशा यह संदेश झलकता था कि किसी भी लोकतंत्र की असली ताक़त उसकी नैतिकता और शिक्षा पर टिकी होती है। वे कहते थे कि अगर समाज शिक्षित और नैतिक नहीं है, तो लोकतंत्र केवल नाम का रह जाएगा। उन्होंने भारत की विविधता को उसकी शक्ति बताया और यह माना कि सहिष्णुता ही किसी भी राष्ट्र की असली पहचान होती है। उनकी सोच आज भी प्रासंगिक है। जिस दौर में राजनीति अक्सर स्वार्थ और सत्ता की लड़ाई में सिमट जाती है, राधाकृष्णन का दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि राजनीति में नैतिकता और आदर्श भी उतने ही आवश्यक हैं।

शिक्षक दिवस की परंपरा

1962 में जब वे भारत के राष्ट्रपति बने, तब उनके छात्रों और साथियों ने उनके जन्मदिन को विशेष रूप से मनाने का सुझाव दिया। इस पर उन्होंने विनम्रता से कहा - "यदि आप वास्तव में मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए।" यह कथन उनकी विनम्रता और शिक्षा के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक था। तब से 5 सितम्बर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस (Teacher’s Day) के रूप में मनाया जाने लगा। यह दिन केवल एक औपचारिक उत्सव नहीं है, बल्कि समाज को यह याद दिलाता है कि शिक्षक ही राष्ट्र की नींव हैं। राधाकृष्णन स्वयं मानते थे कि शिक्षक केवल ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि वह समाज के भविष्य को गढ़ता है। आज भी जब हम अपने जीवन में किसी आदर्श शिक्षक को याद करते हैं, तो डॉ. राधाकृष्णन का यही संदेश जीवित हो उठता है, "शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं।" इस दृष्टि से उनका जन्मदिन केवल एक महान व्यक्ति का सम्मान नहीं, बल्कि हर शिक्षक के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर है।

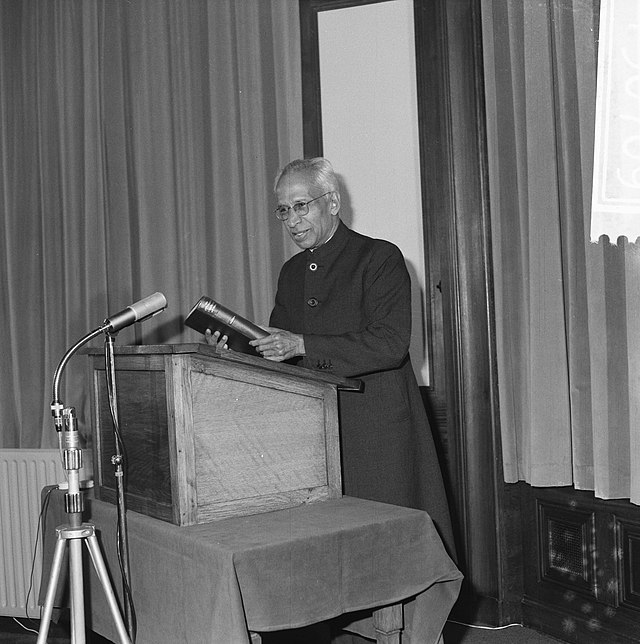

कूटनीतिक योगदान और वैश्विक दृष्टिकोण

डॉ. राधाकृष्णन केवल एक दार्शनिक या शिक्षक ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और दूरदर्शी राजनयिक भी थे। 1949 से 1952 तक वे सोवियत संघ (Soviet Union) में भारत के राजदूत रहे। यह दौर शीत युद्ध (Cold War) का था, जब दुनिया दो महाशक्तियों में बँटी हुई थी। इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने भारत की एक स्वतंत्र और संतुलित छवि प्रस्तुत की। उनकी कूटनीति में कठोरता की जगह नैतिकता और संवाद की जगह संवाद का भाव था। वे मानते थे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी शांति तभी संभव है जब राष्ट्र अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता को प्राथमिकता दें। संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसे मंचों पर उन्होंने निरस्त्रीकरण, सहिष्णुता और वैश्विक सहयोग की वकालत की। उनकी वैश्विक दृष्टि ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत केवल एक नया स्वतंत्र राष्ट्र ही नहीं है, बल्कि विश्व शांति और नैतिक मूल्यों का मार्गदर्शक भी बन सकता है। इस तरह, राधाकृष्णन की कूटनीति ने भारतीय राजनीति को एक गहरी नैतिक ऊँचाई दी।

संदर्भ-

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.