समयसीमा 268

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1009

मानव व उसके आविष्कार 801

भूगोल 239

जीव - जन्तु 296

मेरठवासियों, क्या आपके मोहल्ले में भी मच्छरों की तादाद हाल ही में अचानक बढ़ गई है? क्या किसी पड़ोसी को तेज़ बुखार, सिरदर्द, कंपकंपी या लगातार थकान जैसी दिक्कतें हो रही हैं? अक्सर हम इन लक्षणों को वायरल बुखार समझकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं, लेकिन हक़ीक़त में यह मलेरिया (malaria) जैसे घातक संक्रमण की चेतावनी हो सकती है। मेरठ जैसे घनी आबादी और विविध बस्तियों वाले शहर में, जहाँ कुछ इलाक़ों में जलजमाव, साफ़-सफ़ाई की कमी और मच्छर नियंत्रण के उपायों की अनुपस्थिति है, वहाँ मलेरिया तेजी से फैल सकता है। स्कूल जाने वाले बच्चे, बुज़ुर्ग और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग इसकी चपेट में जल्दी आते हैं, और यदि समय रहते इसका इलाज न हो, तो यह जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि देशभर में मलेरिया के मामलों में अब निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर मलेरिया को जड़ से खत्म करने के लिए अनेक कार्यक्रम चला रही हैं। अगर मेरठ के लोग समय पर सतर्क हों, लक्षणों को पहचानें, इलाज में देर न करें और साफ़-सफ़ाई को प्राथमिकता दें, तो यह शहर भी उन इलाकों में शामिल हो सकता है जहाँ मलेरिया को सफलतापूर्वक रोका गया है।

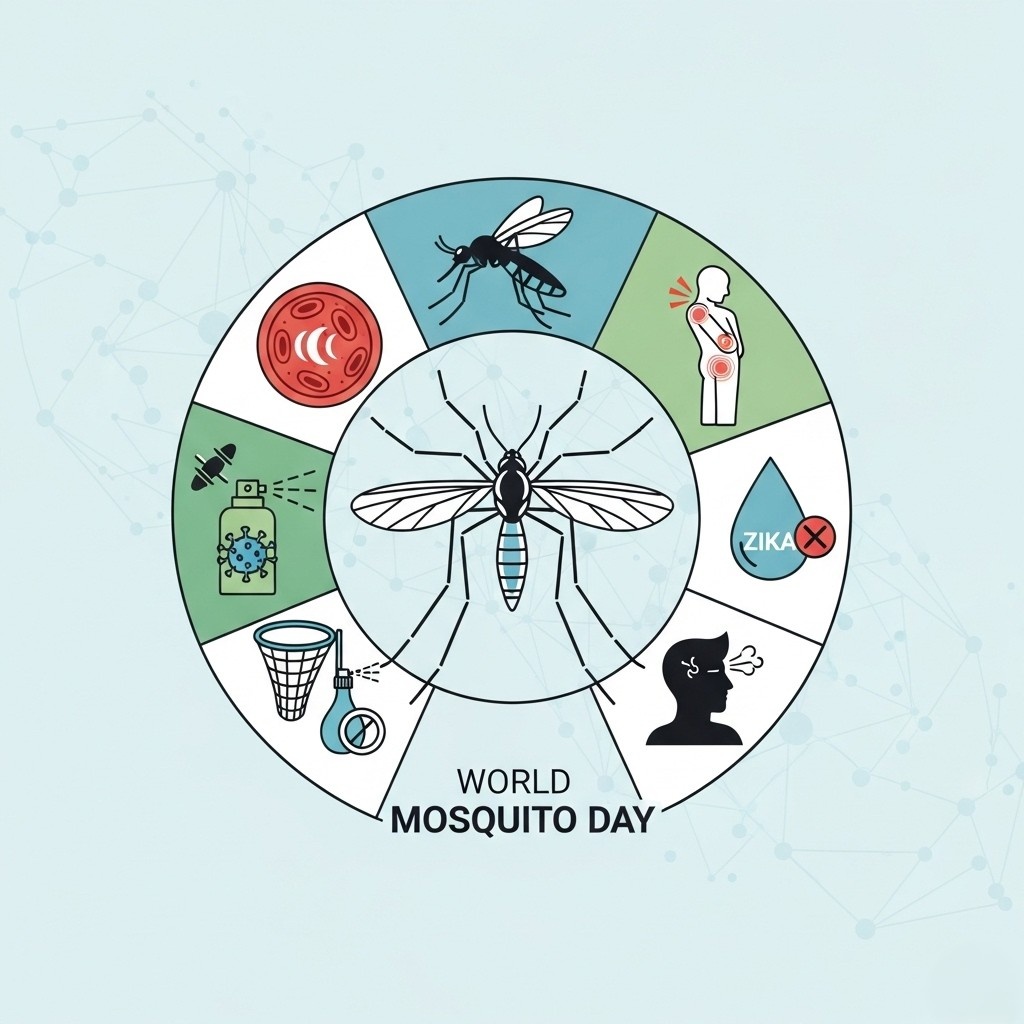

इस लेख में हम जानेंगे कि मलेरिया जैसी बीमारी कैसे हमारे शरीर को प्रभावित करती है और यह किन वजहों से फैलती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि मलेरिया क्या है और मादा एनोफिलीज़ (Anopheles) मच्छर की इसमें क्या भूमिका होती है। फिर, हम उन चार प्रमुख परजीवियों की बात करेंगे जो मलेरिया फैलाते हैं। इसके बाद, मलेरिया के तीन चरणों - शीत, गर्म और पसीने वाली अवस्थाओं को पहचानने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। अंत में, हम मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं, दवा-प्रतिरोध की चुनौती और भारत की मलेरिया के ख़िलाफ़ ऐतिहासिक सफलता को भी समझेंगे।

मलेरिया: एक जानलेवा बीमारी की मूल समझ

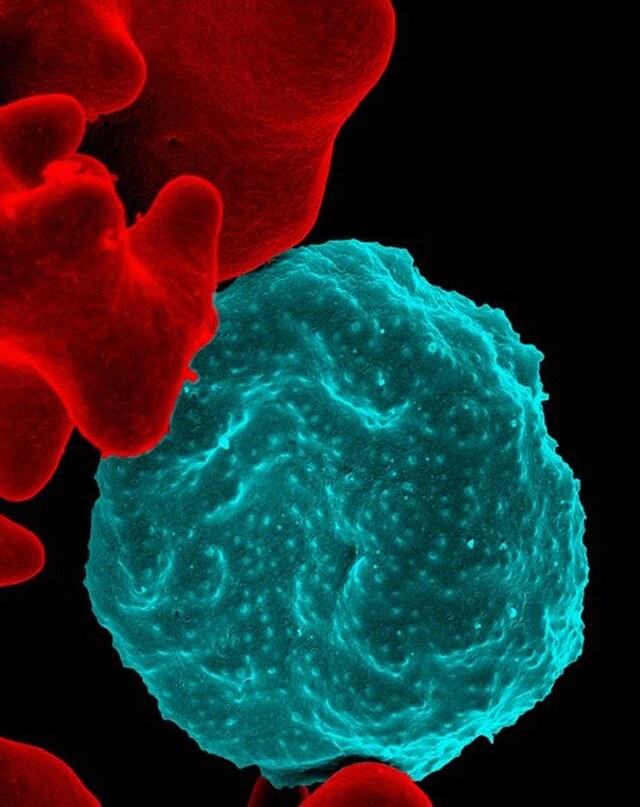

मलेरिया एक संक्रामक और कभी-कभी जानलेवा बीमारी है, जो प्लास्मोडियम (Plasmodium) नामक परजीवी के कारण होती है। यह परजीवी मनुष्य में मादा एनोफिलीज़ मच्छर के काटने से प्रवेश करता है। यह मच्छर आमतौर पर गंदे पानी, जल-जमाव या नम स्थानों में प्रजनन करता है, और रात के समय अधिक सक्रिय होता है। मलेरिया के लक्षण संक्रमण के 10 से 15 दिन बाद सामने आते हैं। 2023 में वैश्विक स्तर पर मलेरिया के लगभग 26.3 करोड़ मामले सामने आए, जिसमें से 5.97 लाख लोगों की मौत हो गई। इनमें से 94% मामले और 95% मौतें अफ़्रीकी क्षेत्र में हुईं। यह आंकड़े दिखाते हैं कि मलेरिया न केवल एक स्वास्थ्य समस्या है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी बन चुका है, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए।

भारत की बात करें तो 1947 में मलेरिया देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक था। उस समय हर साल लगभग 7.5 करोड़ लोग इसकी चपेट में आते थे और 8 लाख के करीब मौतें होती थीं। परंतु समय के साथ इस बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए अनेक प्रयास किए गए। 2024 तक भारत ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। वर्ष 2017 की तुलना में मलेरिया के मामलों में 69% और मौतों में 68% की गिरावट दर्ज की गई। आज मलेरिया से निपटना केवल चिकित्सा विज्ञान का कार्य नहीं है, बल्कि इसमें जनजागरूकता, साफ-सफाई, स्वच्छ जल, शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी भी अत्यंत आवश्यक है। भारत जैसे देश में, जहाँ विभिन्न जलवायु क्षेत्रों और आबादी की विविधता है, वहाँ एकीकृत और क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक बनता है।

मलेरिया फैलाने वाले चार प्रमुख परजीवी

मलेरिया का कारण बनने वाले प्लास्मोडियम परजीवी की चार प्रमुख प्रजातियाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक की विशेषताएँ और प्रभाव अलग-अलग होते हैं। इनकी जानकारी रखना आवश्यक है ताकि सही निदान और उपचार किया जा सके।

1. प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम (Plasmodium Falciparum)

यह सबसे अधिक घातक प्रकार है और दुनिया में सबसे व्यापक रूप से फैला हुआ है। यह मुख्यतः उप-सहारा अफ्रीका में पाया जाता है और मलेरिया से होने वाली अधिकतर मौतों के लिए जिम्मेदार होता है। यह मस्तिष्क, किडनी और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। यदि समय पर इलाज न हो, तो यह तेजी से जानलेवा रूप ले सकता है।

2. प्लास्मोडियम विवैक्स (Plasmodium Vivax)

यह परजीवी पी. फाल्सीपैरम (P. falciparum) जितना जानलेवा नहीं होता, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि यह लीवर में निष्क्रिय रह सकता है और वर्षों बाद दोबारा सक्रिय होकर संक्रमण फैला सकता है। यह मुख्यतः भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका में पाया जाता है। इसकी यही विशेषता इसे खतरनाक बनाती है, क्योंकि पुनः संक्रमण का खतरा बना रहता है।

3. प्लास्मोडियम मलेरिए (Plasmodium Malariae)

यह अपेक्षाकृत कम तीव्र मलेरिया का कारण बनता है, लेकिन शरीर में लम्बे समय तक रह सकता है। कभी-कभी बिना लक्षणों के भी यह मौजूद रहता है और लंबे समय में गंभीर क्षति पहुँचा सकता है। यह आमतौर पर अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है।

4. प्लास्मोडियम ओवेल (Plasmodium Ovale)

यह पी. विवैक्स (P. vivax) के समान कार्य करता है और लीवर में निष्क्रिय अवस्था में रह सकता है। यह मुख्यतः पश्चिमी अफ्रीका, एशिया और प्रशांत द्वीपों में पाया जाता है। इसके पुनः संक्रमण की संभावना भी बनी रहती है।

मलेरिया के लक्षण और तीन चरणों की पहचान

मलेरिया का संक्रमण शरीर में कई लक्षणों के रूप में प्रकट होता है और यह आमतौर पर तीन चरणों में विकसित होता है। प्रत्येक चरण के लक्षण अलग होते हैं और इनका पहचानना रोग की गंभीरता को समझने में मदद करता है।

1. शीत अवस्था (Chill Stage)

यह प्रारंभिक अवस्था है, जो आमतौर पर 15 से 60 मिनट तक रहती है। इस दौरान मलेरिया परजीवी रक्त की लाल कोशिकाओं को नष्ट करता है। लक्षणों में शामिल हैं:

2. गर्म अवस्था (Hot Stage)

इस चरण में शरीर का तापमान तेज़ी से बढ़ता है। यह अवस्था पहले चरण के दो घंटे बाद शुरू होती है। लक्षणों में शामिल हैं:

3. पसीना अवस्था (Sweating Stage)

यह अंतिम चरण होता है जो बुखार के कम होने के साथ शुरू होता है। इसमें:

यदि समय पर इलाज न किया जाए, तो यह संक्रमण यकृत, गुर्दे, मस्तिष्क और फेफड़ों जैसे अंगों को प्रभावित कर सकता है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए मलेरिया अधिक घातक हो सकता है।

मलेरिया का इलाज: प्रमुख दवाएँ और प्रतिरोधक चुनौतियाँ

मलेरिया के इलाज के लिए उपलब्ध दवाओं का चुनाव परजीवी के प्रकार, रोग की गंभीरता और रोगी की स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है। वर्तमान में मलेरिया के इलाज में कई दवाएँ प्रचलित हैं, लेकिन दवा-प्रतिरोध एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है।

प्रमुख दवाएँ:

दवा प्रतिरोध की समस्या:

हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि कुछ मलेरिया परजीवी विशेष रूप से पी. फ़ाल्सीपैरम (P. falciparum) ने क्लोरोक्वीन और आर्टेमिसिनिन जैसे प्रमुख उपचारों के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया है। इससे इलाज में जटिलताएँ बढ़ गई हैं और वैज्ञानिकों को नई दवाओं या वैकल्पिक रणनीतियों की आवश्यकता महसूस हो रही है।

इसका समाधान केवल नई दवाएँ नहीं, बल्कि उपचार की निगरानी, डोज़िंग की सटीकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के तहत सशक्त हस्तक्षेप द्वारा संभव है।

भारत की मलेरिया से लड़ाई और सफलता की कहानी

भारत ने स्वतंत्रता के बाद मलेरिया पर नियंत्रण पाने के लिए कई ठोस कदम उठाए। 1953 में भारत सरकार ने "राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (NMCP)" की शुरुआत की। इसके बाद "राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (NMEP)" और फिर कई सुधार योजनाएँ लागू की गईं।

1947 की स्थिति:

स्वतंत्रता के समय मलेरिया से हर साल लगभग 7.5 करोड़ लोग प्रभावित होते थे और 8 लाख मौतें होती थीं।

2023 की स्थिति:

मलेरिया के मामलों में 97% की गिरावट देखी गई। अब हर साल लगभग 20 लाख मामले दर्ज होते हैं और मौतों की संख्या घटकर 83 पर आ गई है।

2023 की एक और उपलब्धि:

देश के 122 ज़िलों में मलेरिया का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। यह दर्शाता है कि भारत "मलेरिया-मुक्त भारत" की दिशा में तेज़ी से अग्रसर है।

महत्वपूर्ण सरकारी पहलें:

भारत की यह यात्रा केवल आंकड़ों की सफलता नहीं है, बल्कि यह उस सशक्त इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक योगदान और जनता की जागरूकता का परिणाम है, जिसने मलेरिया जैसी महामारी को नियंत्रित करने की दिशा में मील का पत्थर स्थापित किया।

संदर्भ-

https://shorturl.at/803nS

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.