समय - सीमा 277

मानव और उनकी इंद्रियाँ 1032

मानव और उनके आविष्कार 812

भूगोल 249

जीव-जंतु 303

समय - सीमा 277

मानव और उनकी इंद्रियाँ 1032

मानव और उनके आविष्कार 812

भूगोल 249

जीव-जंतु 303

मेरठवासियों, क्या आपने कभी यह विचार किया है कि हमारे प्राचीन पूर्वज शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं मानते थे? वे इसे जीवन की दिशा तय करने वाला एक ऐसा साधन समझते थे, जो व्यक्ति को न केवल ज्ञानी बनाता है, बल्कि उसे नैतिक, जिम्मेदार और समाज के प्रति जागरूक भी बनाता है। हमारे देश की शिक्षा परंपरा इतनी गहन और समृद्ध रही है कि इसे मानव जीवन का आधार और आत्मिक उन्नति का मार्गदर्शक माना गया। प्राचीन भारत में शिक्षा का गहरा संबंध धर्म, दर्शन और जीवन मूल्यों से था। उस समय गुरुकुल जैसी आवासीय शिक्षा पद्धतियाँ सिर्फ विद्या के स्थान नहीं थीं, बल्कि वहाँ बच्चों को अनुशासन, सेवा, ब्रह्मचर्य और सामाजिक समरसता की शिक्षा भी दी जाती थी। मेरठ जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर में, जहाँ आज आधुनिक शिक्षा संस्थान फल-फूल रहे हैं, वहीं यह समझना भी ज़रूरी है कि हमारी शिक्षा की जड़ें कितनी गहराई तक फैली हुई हैं।

आज के इस लेख में हम समझेंगे कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली का महत्व और सामाजिक दृष्टिकोण क्या था, गुरुकुलों की संरचना और उनके अनूठे पहलू क्या थे, छात्रों को किस प्रकार विशेषज्ञता आधारित शिक्षा दी जाती थी, और महिलाओं की शिक्षा में उनकी भागीदारी कैसी थी। इसके अलावा हम सीखेंगे कि प्राचीन शिक्षा में किस तरह से श्रवण, मनन और निध्यासन की विधियों का उपयोग किया जाता था, प्राचीन विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञता केंद्रों का क्या महत्व था, और शिक्षा ने समाज सुधार और सामाजिक समरसता में किस तरह योगदान दिया। अंत में हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली और प्राचीन गुरुकुल पद्धति की तुलना भी करेंगे।

प्राचीन भारतीय शिक्षा का महत्व और सामाजिक दृष्टिकोण

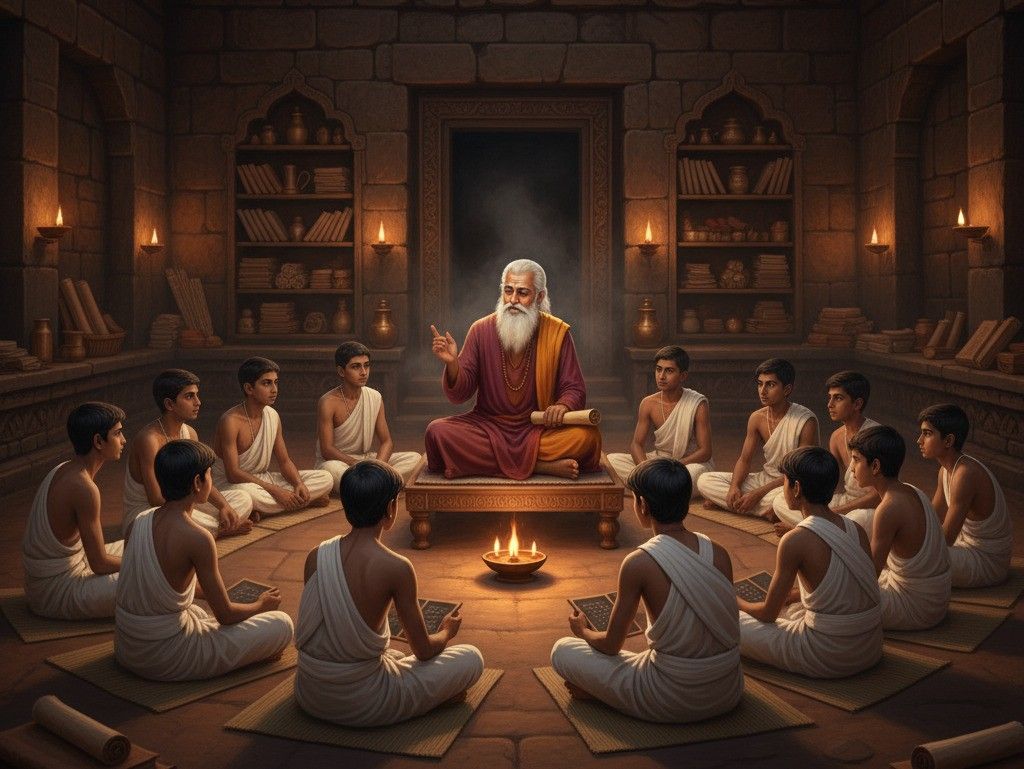

प्राचीन भारतीय सभ्यता में शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं माना गया था, बल्कि यह जीवन का सर्वाधिक मूल्यवान और अनिवार्य अंग समझा जाता था। उस समय यह मान्यता थी कि शिक्षा मनुष्य को केवल ज्ञानी नहीं, बल्कि सजग, संतुलित और समाजोपयोगी बनाती है। ज्ञान का उद्देश्य आत्म-ज्ञान प्राप्त करना और जीवन के उद्देश्यों को समझकर उसके अनुसार आचरण करना था। धर्म, नीति, नैतिकता और समाज सेवा - ये सभी शिक्षा के मूल तत्व माने जाते थे। प्राचीन समाज में यह विश्वास था कि एक शिक्षित व्यक्ति अपने साथ पूरे समाज को प्रकाश की ओर ले जा सकता है। इसलिए बच्चों को प्रारंभ से ही शिक्षा से जोड़ा जाता था, और शिक्षकों - जिन्हें ‘गुरु’ कहा जाता था - को माता-पिता से भी ऊँचा दर्जा दिया जाता था। गुरु और शिष्य के बीच का संबंध अत्यंत पवित्र और अनुशासित होता था। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को अपने कर्तव्यों, जीवन मूल्यों और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती थी। शिक्षा को आत्मा की शुद्धि का साधन और मोक्ष का मार्ग भी माना गया।

गुरुकुल प्रणाली: संरचना और विशेषताएँ

प्राचीन भारत की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, उस समय की सबसे सशक्त और नैतिकता-आधारित प्रणाली थी। गुरुकुल एक ऐसा आवासीय आश्रम होता था जहाँ बच्चे गुरु के सान्निध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। यह शिक्षा केवल शैक्षणिक नहीं, बल्कि व्यवहारिक, आध्यात्मिक और सामाजिक भी होती थी। गुरुकुलों में छात्रों को भोजन, वस्त्र और निवास की सुविधा निःशुल्क दी जाती थी। छात्र अपने गुरु के घर के सदस्य की तरह रहते थे और सभी कार्यों में हाथ बंटाते थे। ब्रह्मचर्य, सेवा, त्याग और विनम्रता - ये सब गुण गुरुकुल जीवन का हिस्सा होते थे। छात्र यज्ञ करते थे, गुरु के घर का कार्य करते थे, पशुओं की देखभाल करते थे और साथ ही साथ वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करते थे। गुरुकुल शिक्षा आत्म-निर्भरता और साधना की ओर अग्रसर करती थी। छात्रों का जीवन सादगी भरा, संयमित और अनुशासित होता था। यह प्रणाली विद्यार्थियों को केवल ज्ञान नहीं देती थी, बल्कि उन्हें एक सजग नागरिक, आदर्श पुत्र, ईमानदार कर्मचारी और सच्चा मानव बनने का मार्ग दिखाती थी। गुरु का हर शब्द शिष्य के लिए आज्ञा होता था। यह संबंध केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहता था, बल्कि जीवन भर एक पवित्र गुरु-शिष्य परंपरा को निभाया जाता था।

शिक्षा की सामग्री और विशेषज्ञता आधारित अध्ययन

प्राचीन गुरुकुल प्रणाली की सबसे विशेष बात यह थी कि वहाँ शिक्षा एकरूप और सामान्य नहीं होती थी, बल्कि हर छात्र को उसकी प्रवृत्ति, रुचि और सामाजिक जिम्मेदारियों के अनुसार विषयों का ज्ञान दिया जाता था। इसका उद्देश्य यह था कि हर व्यक्ति अपने जीवन में जिस क्षेत्र में कार्य करेगा, उसमें वह पारंगत और दक्ष हो। इस प्रणाली में धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के साथ-साथ ज्योतिष, गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, युद्धकला, संगीत, नाट्य, शिल्प, प्रशासन, कृषि विज्ञान, पशुपालन आदि विषयों में विशेषज्ञता दी जाती थी। ब्राह्मण छात्रों को त्रयी-विद्या (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद) का ज्ञान, क्षत्रियों को राजनीति, युद्ध और धनुर्विद्या, और वैश्य वर्ग को व्यापार, कृषि और अर्थशास्त्र का प्रशिक्षण दिया जाता था। हर छात्र की शिक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता था कि वह अपने समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी बने। यह प्रणाली व्यक्तिगत विकास को सामाजिक योगदान से जोड़ती थी, जिससे समाज में संतुलन और कुशलता बनी रहती थी।

स्त्री शिक्षा और महिलाओं की भागीदारी

आज भले ही हमें लगे कि स्त्री शिक्षा एक आधुनिक अवधारणा है, लेकिन प्राचीन भारत में महिलाओं को शिक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। समाज में ऐसी कई विदुषी स्त्रियाँ थीं जो न केवल शिक्षा ग्रहण करती थीं, बल्कि शिक्षा देती भी थीं। 'गायत्री', 'मैत्रेयी', 'गार्गी', 'अपाला' जैसी महिला ऋषियों का नाम हमारे ग्रंथों में दर्ज है, जिन्होंने वेदों की ऋचाएँ रचीं और शैक्षणिक सभाओं में भाग लिया। इन महिलाओं की विद्वत्ता और तर्कशक्ति पुरुषों के बराबर मानी जाती थी। वैसे तो लड़कियों को सामान्यतः घर पर शिक्षा दी जाती थी, लेकिन कुछ परिवारों में वे गुरुकुलों में भी अध्ययन करती थीं। स्त्रियों को न केवल धार्मिक विषयों में, बल्कि संगीत, काव्य, नीति, नाट्य और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में भी ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति थी। यह स्पष्ट करता है कि प्राचीन भारतीय समाज में नारी को केवल गृहिणी नहीं, बल्कि शिक्षित, समझदार और निर्णायक भूमिका निभाने वाली संस्था माना जाता था।

शिक्षण की विधियाँ: श्रवण, मनन और निध्यासन

प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम जितना महत्वपूर्ण था, उतनी ही महत्त्वपूर्ण थी उसकी शिक्षण विधियाँ। मुख्यतः तीन विधियाँ थीं – श्रवण, मनन और निध्यासन।

प्राचीन विश्वविद्यालय और विशेषज्ञता केंद्र

प्राचीन भारत शिक्षा का विश्वगुरु रहा है - इसका सबसे बड़ा प्रमाण हैं हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, और उज्जैन जैसे विश्वविद्यालय न केवल भारत में, बल्कि विश्व के लिए उच्च शिक्षा के केंद्र रहे हैं। तक्षशिला चिकित्सा और आयुर्वेद के अध्ययन का मुख्य केंद्र था, जहाँ चरक और सुश्रुत जैसे विद्वान पढ़ाते थे। नालंदा शिक्षा का अंतरराष्ट्रीय केंद्र था जहाँ चीन, तिब्बत, कोरिया, श्रीलंका और कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। विक्रमशिला में बौद्ध दर्शन और तंत्र विद्या का विशेष अध्ययन होता था, जबकि उज्जैन में खगोलशास्त्र और गणित की श्रेष्ठ शिक्षा दी जाती थी। इन विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय, छात्रावास, शोधकार्य और डिबेट (debate) की प्रणाली अत्यंत व्यवस्थित थी। शिक्षा मुफ्त होती थी और ज्ञान का विस्तार ही प्रमुख उद्देश्य होता था।

शिक्षा और सामाजिक सुधार

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल व्यक्तित्व निर्माण नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता, समरसता और नैतिकता का विकास भी था। प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ने केवल विद्वान नहीं, बल्कि चरित्रवान नागरिक तैयार किए। गुरुकुलों में पढ़ा हर छात्र समाज के प्रति जिम्मेदार होता था - वह सेवा, त्याग, और नीति का पालन करता था। शिक्षा ने समाज से अज्ञान, भय, अन्याय और भेदभाव को दूर किया। यह प्रणाली केवल उच्च वर्ग तक सीमित नहीं थी - योग्यता, इच्छाशक्ति और निष्ठा ही पात्रता थी। आज के आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भले ही विज्ञान और तकनीक की भरमार हो, लेकिन चरित्र निर्माण, नैतिकता और समग्र विकास के मामले में प्राचीन गुरुकुल प्रणाली कहीं अधिक प्रभावशाली थी।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/2xtd7ff2

https://tinyurl.com/mpv85e2n

https://tinyurl.com/ywyfnyth

https://tinyurl.com/4r8x5tkx