समयसीमा 262

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1031

मानव व उसके आविष्कार 802

भूगोल 252

जीव - जन्तु 309

समयसीमा 262

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1031

मानव व उसके आविष्कार 802

भूगोल 252

जीव - जन्तु 309

रामपुरवासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ!

रामपुरवासियो, जब हम अपने शहर की गलियों में ज्ञान और तहज़ीब की गूंज महसूस करते हैं, तो यह हमें उस समृद्ध परंपरा की याद दिलाता है जो भारत को ‘गुरुओं की भूमि’ बनाती है। हमारा देश केवल स्थापत्य या युद्धों के इतिहास से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उन महान गुरुओं, ऋषियों और शिक्षकों की शिक्षाओं से भी जाना जाता है जिन्होंने हजारों वर्षों से समाज को दिशा दी। प्राचीन भारत में शिक्षा केवल पाठ्य ज्ञान नहीं थी, यह जीवन का एक गहरा दर्शन था, जो गुरुकुलों, आश्रमों और मौखिक परंपराओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होता रहा। इस लेख में हम भारत की उन ऐतिहासिक शिक्षण परंपराओं पर प्रकाश डालेंगे, जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया और जिनका प्रभाव आज भी रामपुर जैसे शहरों की शैक्षणिक चेतना में देखा जा सकता है। इसी परंपरा और योगदान का सम्मान करने के लिए हर वर्ष 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस (Teacher’s Day) मनाया जाता है। यह दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान दार्शनिक-शिक्षक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस को समर्पित है। इस अवसर पर विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, छात्र अपने शिक्षकों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, और गुरु-शिष्य परंपरा की उस पवित्र डोर को और भी मजबूत करते हैं, जो हमारी संस्कृति की आत्मा रही है। यही कारण है कि भारत के इतिहास में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक कई ऐसे गुरु हुए, जिन्होंने न केवल अपने युग को बदला, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आदर्श और प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया।

इस लेख में हम पाँच ऐसे महान आचार्यों और संतों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने केवल धर्म और दर्शन ही नहीं दिया, बल्कि समाज और संस्कृति को भी नई पहचान दी। सबसे पहले हम वेद व्यास की चर्चा करेंगे, जिन्हें ‘आदि गुरु’ माना जाता है और जिन्होंने वेदों तथा महाभारत की रचना की। इसके बाद हम महार्षि पतंजलि की ओर बढ़ेंगे, जिन्होंने योग दर्शन को व्यवस्थित रूप दिया। फिर हम जानेंगे भगवान महावीर के जीवन और उनके पाँच सिद्धांतों के बारे में। आगे हम गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे, जिन्होंने समानता और सेवा का मार्ग दिखाया। अंत में, हम देखेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से संसार को दुःख से मुक्ति का रास्ता बताया।

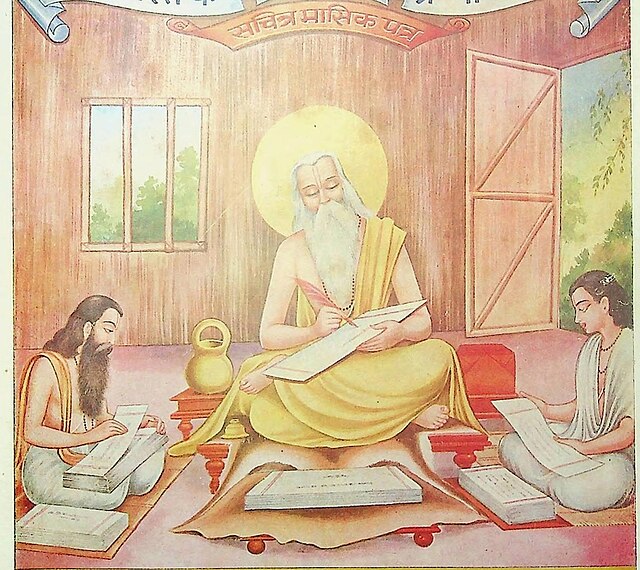

वेद व्यास - वेदों के संकलक और ‘आदि गुरु’

भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद व्यास का स्थान अद्वितीय है। उन्हें केवल ऋषि या महापुरुष ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण गुरु परंपरा का ‘प्रथम आचार्य’ माना जाता है। उनका सबसे बड़ा योगदान था एकमात्र वेद का चार भागों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में विभाजन। इस विभाजन ने वेदों के अध्ययन, संकलन और समझ को व्यवस्थित और सरल बनाया। वेद व्यास ने न केवल पुराणों की रचना की, बल्कि महाभारत जैसे महान ग्रंथ की भी रचना की, जिसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। महाभारत केवल युद्ध कथा नहीं है, बल्कि इसमें धर्म, नीति, कर्तव्य, अध्यात्म और समाज जीवन की गहरी शिक्षाएँ निहित हैं। इसमें ‘भगवद्गीता’ जैसा अमर ग्रंथ भी समाहित है, जो आज भी मानवता को जीवन का दिशा-दर्शन देता है। व्यास जी की स्मृति में मनाई जाने वाली गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह गुरु-शिष्य परंपरा की आत्मा है, जो हमें यह याद दिलाती है कि ज्ञान का सच्चा उद्देश्य समाज को मार्ग दिखाना है। वेद व्यास हमें यह प्रेरणा देते हैं कि विद्या केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं, बल्कि वह मानवता के उत्थान की सबसे बड़ी शक्ति है।

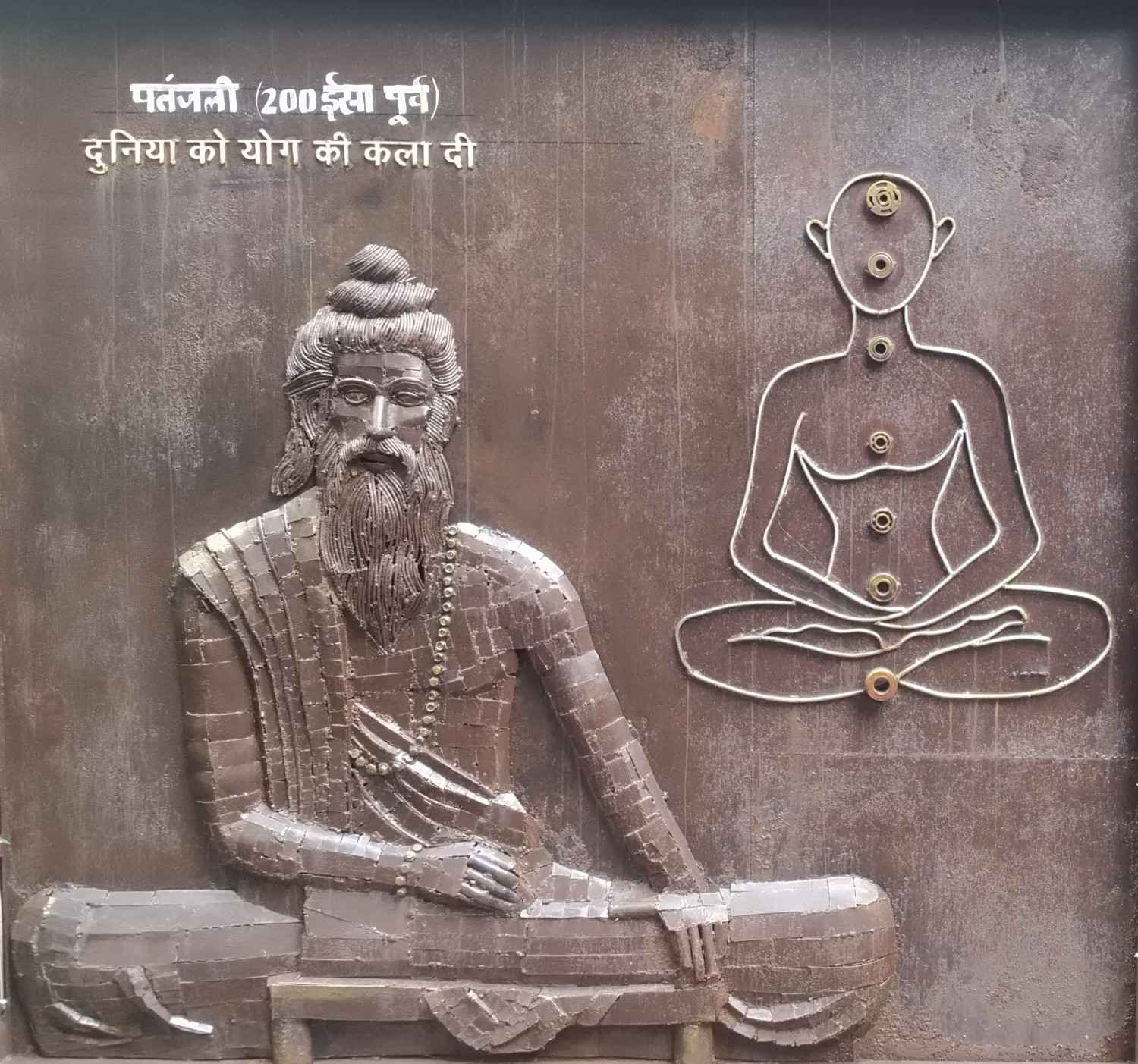

महार्षि पतंजलि – योग दर्शन के संस्थापक

महार्षि पतंजलि का जीवन रहस्यमय रहा, परंतु उनका योगदान जगजाहिर है। उन्होंने योग जैसी प्राचीन साधना को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। पतंजलि द्वारा रचित योगसूत्र ग्रंथ चार अध्यायों, समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद में विभाजित है। ये केवल अध्याय नहीं, बल्कि जीवन की गहराइयों को समझने और आत्मा की मुक्ति की ओर बढ़ने के चरण हैं। पतंजलि का उद्देश्य योग को केवल संन्यासियों या तपस्वियों तक सीमित रखना नहीं था। उन्होंने योग को आम जन के जीवन में उतारा और बताया कि योग केवल शारीरिक आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन, शरीर और आत्मा का संतुलित सामंजस्य है। उनका संदेश था कि योग से मनुष्य आत्म-नियंत्रण, शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है। आज जब योग विश्वभर में स्वास्थ्य और मानसिक शांति का मार्ग बन चुका है, तब यह याद रखना आवश्यक है कि इसकी नींव पतंजलि ने अपने विचारों से रखी थी। उनका योग दर्शन हमें यह सिखाता है कि आत्मिक शांति पाने का मार्ग बाहर नहीं, बल्कि भीतर की गहराइयों में है।

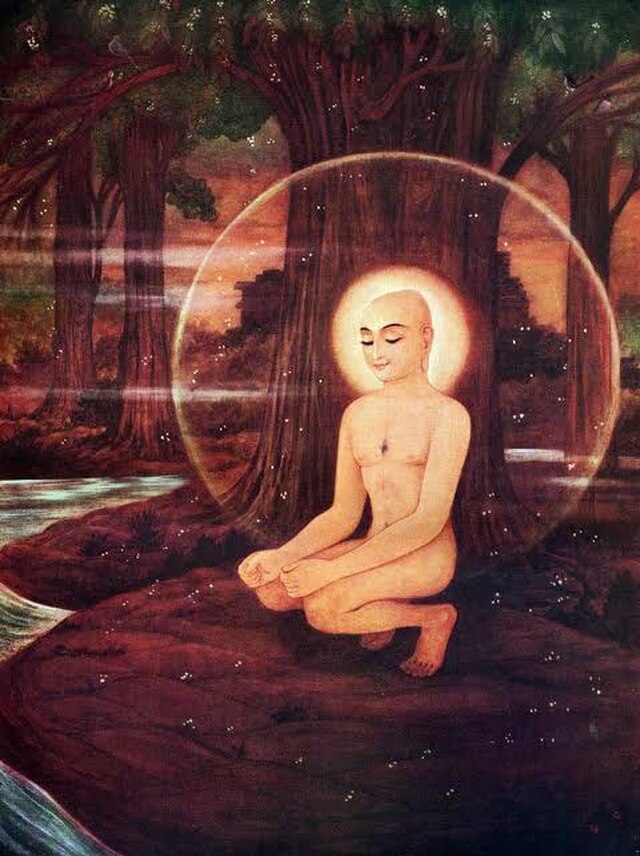

भगवान महावीर - जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर

भगवान महावीर का जीवन त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान का अनुपम उदाहरण है। राजघराने में जन्मे होने के बावजूद उन्होंने सांसारिक सुखों और वैभव को त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। बारह वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने मानवता को पाँच महान सिद्धांत दिए - अहिंसा (non-violence), सत्य (truth), अस्तेय (non-stealing), ब्रह्मचर्य (celibacy) और अपरिग्रह (non-possession)। ये सिद्धांत केवल धार्मिक नियम नहीं, बल्कि नैतिक जीवन जीने के लिए आवश्यक आधार थे। विशेषकर अहिंसा का सिद्धांत विश्वभर में शांति और करुणा का प्रतीक बन गया। महावीर का ‘अनेकांतवाद’ दर्शन यह सिखाता है कि सत्य को समझने के अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं और हमें दूसरों के विचारों का सम्मान करना चाहिए। यह शिक्षा सहिष्णुता, संवाद और भाईचारे की नींव है, जिसकी आज के समाज में पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। भगवान महावीर का जीवन हमें यह बताता है कि आत्म-नियंत्रण, करुणा और सादगी से ही जीवन में सच्चा सुख और शांति पाई जा सकती है।

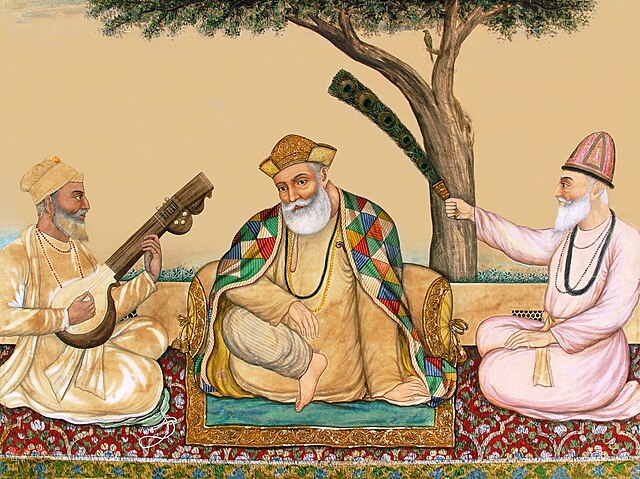

गुरु नानक देव जी - समानता और सेवा के शिक्षक

सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी ने समाज को ऐसा दृष्टिकोण दिया, जिसने सदियों से मानवता को दिशा दी है। उन्होंने उस समय समाज में व्याप्त जाति-पाँति, ऊँच-नीच और भेदभाव की जंजीरों को तोड़ते हुए यह घोषणा की कि ईश्वर की नज़र में सभी मनुष्य समान हैं। उन्होंने लंगर, पंगत और संगत जैसी परंपराओं की शुरुआत की, जिनमें सभी लोग बिना भेदभाव के साथ बैठकर भोजन करते और ईश्वर का स्मरण करते थे। उनकी तीन मूल शिक्षाएँ, किरत करो (ईमानदारी से काम करो), नाम जपो (ईश्वर का स्मरण करो) और वंड छको (अपनी कमाई और भोजन को दूसरों के साथ साझा करो), आज भी मानवता के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। गुरु नानक देव जी ने महिलाओं के सम्मान पर विशेष बल दिया और ‘सरबत दा भला’ यानी सभी के कल्याण का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएँ केवल धार्मिक आदेश नहीं थीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का आह्वान थीं। उनकी आवाज़ इंसानियत और करुणा की आवाज़ थी, जो आज भी हमें न्याय, भाईचारे और निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाती है।

गौतम बुद्ध - सत्य और करुणा के मार्गदर्शक

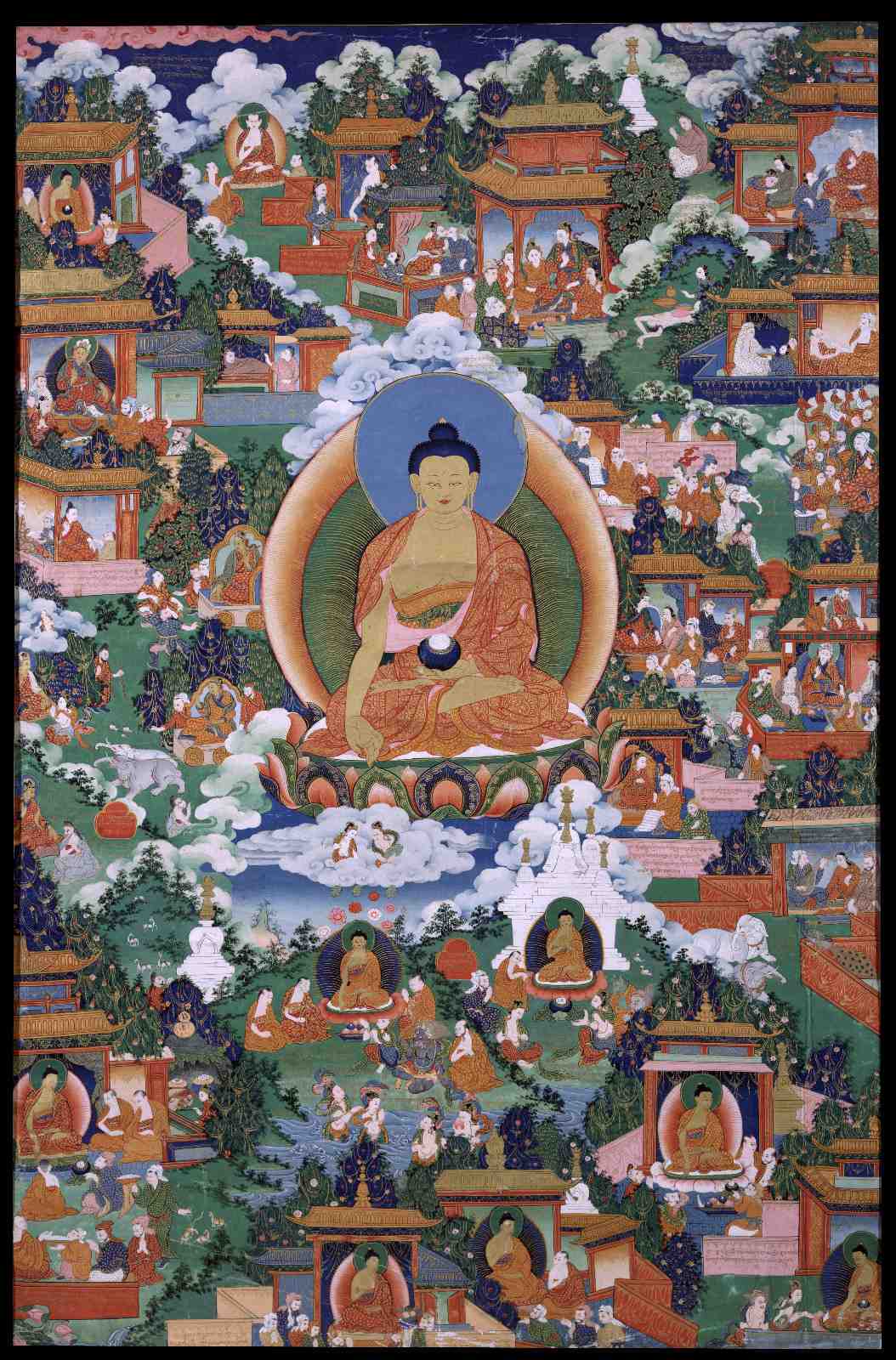

गौतम बुद्ध का जीवन ज्ञान, करुणा और सत्य की खोज का अनुपम उदाहरण है। शाक्यकुल के राजकुमार सिद्धार्थ ने जीवन के दुख, रोग और मृत्यु को देखकर गहन वैराग्य का अनुभव किया और राजमहल का वैभव त्यागकर सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों की कठोर तपस्या और ध्यान के बाद वे ‘बुद्ध’ बने, अर्थात् जाग्रत हुए। उनका दर्शन चार आर्य सत्यों पर आधारित था: जीवन में दुःख है; दुःख का कारण है; दुःख का निरोध संभव है; और दुःख निरोध का मार्ग ‘अष्टांगिक मार्ग’ है। यह अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि से बना है। बुद्ध ने यह सिखाया कि संसार के दुःखों से मुक्ति केवल आंतरिक परिवर्तन, आत्मज्ञान और करुणा से संभव है। उनका निर्वाण केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए शांति और करुणा का उपहार था। बुद्ध का संदेश आज भी हमें यह याद दिलाता है कि वास्तविक शांति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि भीतर के जागरण और करुणा से ही संभव है।

संदर्भ-

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.