समयसीमा 265

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1037

मानव व उसके आविष्कार 806

भूगोल 257

जीव - जन्तु 312

समयसीमा 265

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1037

मानव व उसके आविष्कार 806

भूगोल 257

जीव - जन्तु 312

रामपुरवासियो, प्रकाश (Light) हमारे जीवन का वह अनमोल उपहार है, जिसके बिना न तो हम इस रंगीन दुनिया को देख पाते और न ही सभ्यता की प्रगति संभव हो पाती। सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, तो जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद जागती है। यही प्रकाश हमारे दिनचर्या का आधार है - यह हमें दिशा दिखाता है, हमारे मनोभावों को प्रभावित करता है और जीवन को गति देता है। लेकिन प्रकाश केवल देखने तक ही सीमित नहीं है, इसकी भूमिका उससे कहीं ज़्यादा गहरी और अद्भुत है। विज्ञान और तकनीक की दुनिया में भी प्रकाश का योगदान अपार है। चाहे बिजली के बल्ब (bulb) की खोज हो या लेज़र (Laser) तकनीक, चाहे ऑप्टिकल फ़ाइबर (Optical Fiber) से इंटरनेट (internet) की स्पीड (speed) बढ़ानी हो या मेडिकल साइंस (medical science) में शरीर के भीतर झाँकना हो - हर जगह प्रकाश ही मुख्य भूमिका निभाता है। यहाँ तक कि हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में भी प्रकाश ज्ञान, आशा और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने प्रकाश को केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व और सभ्यता की धुरी करार दिया है।

इस लेख में हम प्रकाश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले, हम जानेंगे कि प्रकाश की असली प्रकृति क्या है और उसका तरंग तथा कण स्वरूप कैसे हमारे जीवन और तकनीक को प्रभावित करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रकाश को मापने के लिए कौन-कौन सी मानक इकाइयाँ उपयोग की जाती हैं और वे हमारे रोज़मर्रा जीवन में क्यों ज़रूरी हैं। फिर हम देखेंगे कि प्रकाश को वैज्ञानिक रूप से समझने और उसका अध्ययन करने के लिए कौन-कौन से प्रमुख उपकरण काम आते हैं। अंत में, हम स्पेक्ट्रोफ़ोटोमेट्री (spectrophotometry) जैसी आधुनिक तकनीक के बारे में जानेंगे, जो चिकित्सा, पर्यावरण और उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में शोध और प्रगति का आधार बन चुकी है।

प्रकाश की प्रकृति और महत्व

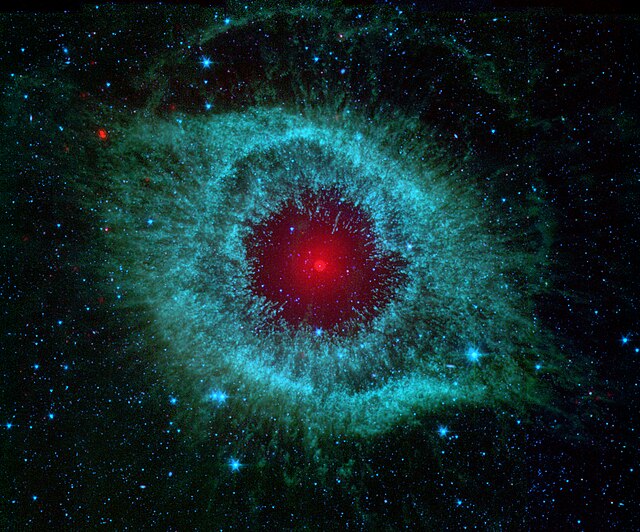

प्रकाश हमारे जीवन का सबसे मूलभूत और अद्भुत तत्व है। इसकी सबसे दिलचस्प विशेषता यह है कि यह कभी तरंग (Wave) की तरह और कभी कण (Particle) यानी फोटॉन (Photon) की तरह व्यवहार करता है। इसी कारण वैज्ञानिक इसे तरंग-कण द्वैत (Wave-Particle Duality) कहते हैं। जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो यह हमें प्रकाश के तरंग रूप की सुंदरता दिखाता है, जबकि सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी गिरने पर वही प्रकाश ऊर्जा के सूक्ष्म कणों के रूप में बिजली में बदल जाता है। यह द्वैत स्वरूप ही प्रकाश को इतना रहस्यमय और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है। इसके साथ ही प्रकाश का स्पेक्ट्रम (spectrum) भी हमारी ज़िंदगी से गहराई से जुड़ा हुआ है। दृश्य प्रकाश (Visible Light) वह हिस्सा है जिसे हमारी आँखें देख सकती हैं और यही हमें रंगों और रूपों की दुनिया दिखाता है। लेकिन इसके अलावा अवरक्त (Infrared) और पराबैंगनी (Ultraviolet) किरणें भी बेहद अहम भूमिका निभाती हैं। अवरक्त किरणों का इस्तेमाल थर्मल कैमरों (thermal camera) और रिमोट कंट्रोल (remote control) जैसे उपकरणों में होता है, वहीं पराबैंगनी किरणें नसबंदी (Sterilization) और चिकित्सा के कई कार्यों में उपयोगी साबित होती हैं। इस तरह देखा जाए तो प्रकाश केवल हमें देखने की क्षमता नहीं देता, बल्कि विज्ञान, तकनीक और आधुनिक जीवन की अनगिनत संभावनाओं का आधार भी है।

प्रकाश मापने की इकाइयाँ

प्रकाश को समझने और नियंत्रित करने के लिए केवल उसका अस्तित्व जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे मापना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी उद्देश्य के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ मानक इकाइयाँ बनाई हैं, जिनकी मदद से हम प्रकाश की तीव्रता और गुणों को सटीक रूप से समझ पाते हैं। कैंडेला (Candela) किसी प्रकाश स्रोत की चमकदार तीव्रता (Luminous Intensity) को मापती है। उदाहरण के लिए, एक साधारण मोमबत्ती से निकलने वाली रोशनी को कैंडेला में मापा जा सकता है। लुमेन (Lumen) उस कुल प्रकाश प्रवाह (Luminous Flux) को दर्शाता है जो किसी स्रोत से हर सेकंड में निकलता है। जब हम बाज़ार से बल्ब खरीदते हैं तो उस पर लिखे लुमेन की संख्या हमें बताती है कि वह बल्ब कितनी रोशनी देगा। वहीं लक्स (Lux) किसी सतह पर पड़ने वाली रोशनी की तीव्रता (Illuminance) को मापता है। जैसे हम किताब पढ़ते समय पन्ने पर जो रोशनी पड़ती है, उसे लक्स में मापा जाता है। इन तीनों इकाइयों के बीच का अंतर हमारे रोज़मर्रा जीवन में भी काम आता है। यही कारण है कि आर्किटेक्चर (architecture), इंजीनियरिंग (engineering), मेडिकल और रिसर्च (research) जैसे क्षेत्रों में इनका उपयोग लगातार किया जाता है। सोचिए अगर हम कमरे, सड़क, स्कूल या अस्पताल में रोशनी का सही स्तर न माप पाएँ तो न केवल असुविधा होगी बल्कि यह सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए प्रकाश मापने की ये इकाइयाँ हमारे जीवन की सुविधा और गुणवत्ता बढ़ाने में अहम योगदान देती हैं।

प्रकाश मापने वाले प्रमुख उपकरण

प्रकाश को केवल महसूस करना काफी नहीं है, बल्कि उसे वैज्ञानिक रूप से समझना और मापना भी ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से कई विशेष उपकरण विकसित किए गए हैं। इनमें सबसे सरल और शुरुआती उपकरण है फ़ोटोमीटर (Photometer), जो प्रकाश की तीव्रता और ऊर्जा को मापने में मदद करता है। इसका प्रयोग इंजीनियरिंग, वास्तुकला (Architecture) और प्रकाश व्यवस्था के डिज़ाइन में होता है, जहाँ सही रोशनी का होना बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद आता है स्पेक्ट्रोमीटर (Spectrometer), जो प्रकाश के स्पेक्ट्रम का विस्तृत विश्लेषण करता है। यह हमें बताता है कि किसी प्रकाश स्रोत में कौन-कौन सी तरंगदैर्घ्य मौजूद हैं। इसे समझने के लिए आप इसे प्रिज़्म (Prism) से तुलना कर सकते हैं, जो सफ़ेद रोशनी को सात रंगों में बाँट देता है। लेकिन स्पेक्ट्रोमीटर इस प्रक्रिया को और भी सूक्ष्म स्तर पर करता है और वैज्ञानिकों को बेहद सटीक जानकारी प्रदान करता है। सबसे उन्नत और आधुनिक उपकरण है स्पेक्ट्रोफ़ोटोमीटर (Spectrophotometer)। यह उपकरण न केवल प्रकाश के अवशोषण (Absorption) और प्रसारण (Transmission) को मापता है बल्कि पदार्थ की संरचना और गुणों को भी समझने में मदद करता है। इसके कई प्रकार मौजूद हैं, जो अलग-अलग प्रयोगशालाओं और शोध क्षेत्रों के लिए बनाए गए हैं। आज वैज्ञानिक अनुसंधान, उद्योग और चिकित्सा की दुनिया में बिना इन उपकरणों के कोई भी प्रयोग या अध्ययन अधूरा माना जाता है।

स्पेक्ट्रोफ़ोटोमेट्री और उसके अनुप्रयोग

स्पेक्ट्रोफ़ोटोमेट्री (Spectrophotometry) आधुनिक विज्ञान की उन तकनीकों में से है जिसने प्रयोगशालाओं और शोध कार्यों में क्रांति ला दी है। इसका सिद्धांत बेहद सरल लेकिन गहरा है - जब प्रकाश किसी पदार्थ से गुजरता है तो उसकी तीव्रता उस पदार्थ की सांद्रता (Concentration), तरंगदैर्घ्य (Wavelength) और पथ लंबाई (Path Length) पर निर्भर करती है। जैसे-जैसे सांद्रता बढ़ती है, प्रकाश का अवशोषण भी बढ़ जाता है। यही सिद्धांत हमें पदार्थों का विश्लेषण करने और उनकी सटीक संरचना समझने में मदद करता है। इस तकनीक का उपयोग अनेक क्षेत्रों में होता है। चिकित्सा विज्ञान (Medical Science) में इसका इस्तेमाल रक्त और अन्य जैविक तरल पदार्थों की जाँच के लिए किया जाता है, जिससे रोगों का निदान करना आसान हो जाता है। पर्यावरणीय अध्ययन (Environmental Studies) में यह तकनीक हवा और पानी में प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए बेहद उपयोगी है। रसायन और जीवविज्ञान (Chemistry & Biology) की प्रयोगशालाओं में प्रोटीन (Protein), एंज़ाइम (Enzyme) और दवाओं की संरचना को समझने के लिए इसका नियमित रूप से प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि औद्योगिक स्तर पर भी इसका इस्तेमाल रंगों, रसायनों और उत्पादों की गुणवत्ता जाँचने में होता है। स्पेक्ट्रोफ़ोटोमेट्री की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह बेहद सटीक और भरोसेमंद परिणाम देती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक, शोधकर्ता और उद्योगपति इस तकनीक पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। कह सकते हैं कि यह तकनीक विज्ञान और तकनीकी विकास की दिशा में नई खोजों और संभावनाओं का रास्ता खोलती है।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/3akzbph4

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.