समयसीमा 265

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1021

मानव व उसके आविष्कार 792

भूगोल 258

जीव - जन्तु 301

| Post Viewership from Post Date to 18- Aug-2025 (31st) Day | ||||

|---|---|---|---|---|

| City Subscribers (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |

| 2311 | 263 | 0 | 2574 | |

| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

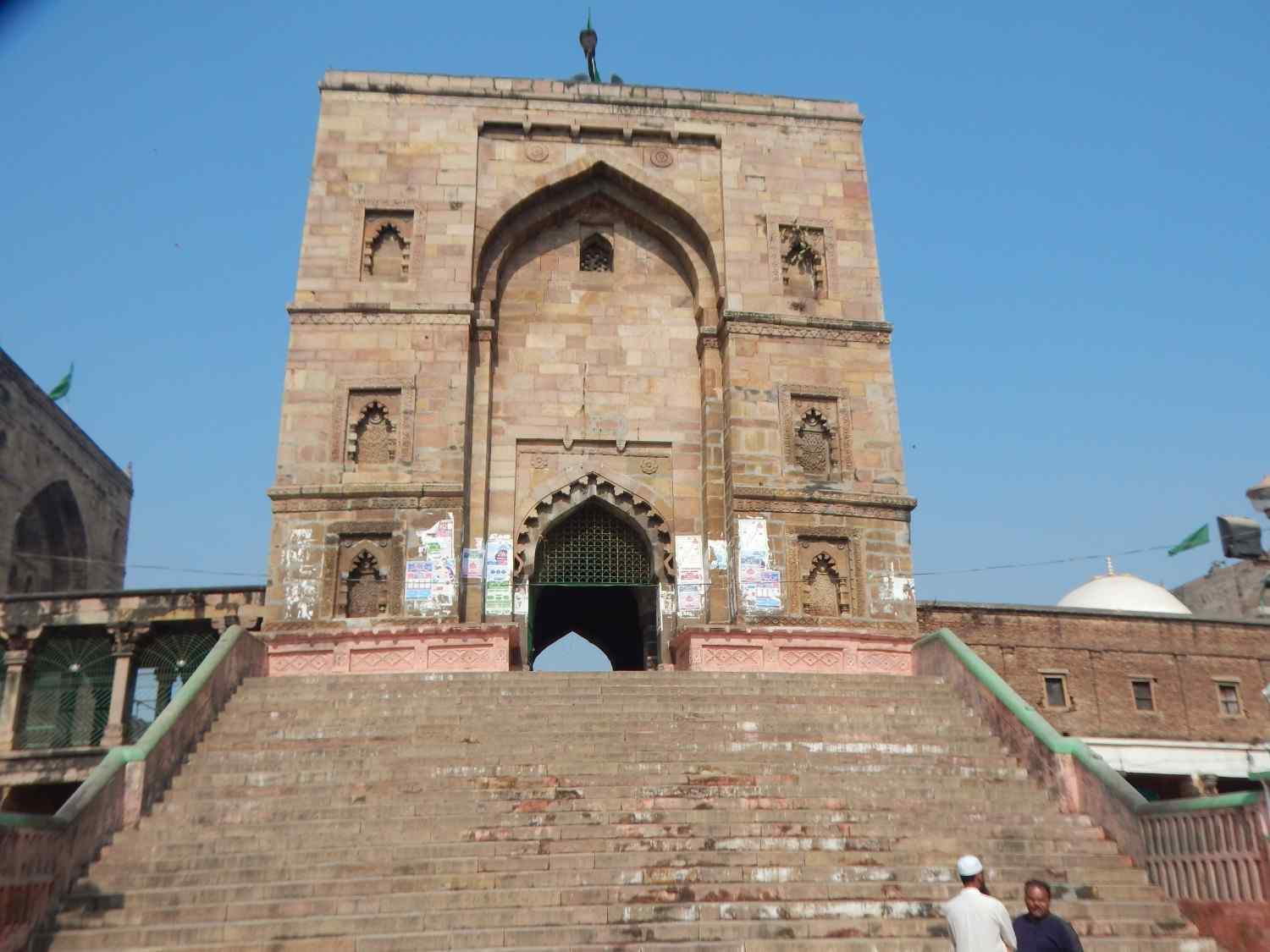

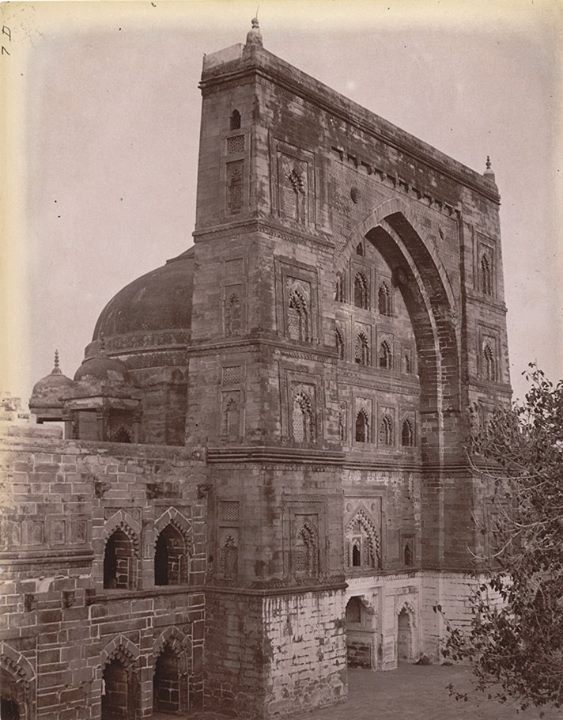

जौनपुरवासियो, क्या कभी आपने अपनी अटाला मस्जिद की ऊँची मेहराबों या लाल दरवाज़ा मस्जिद की सादगी में वह गूंज महसूस की है, जो दिल्ली की कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद या हैदराबाद के चारमीनार में भी सुनाई देती है? ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं – ये हमारे पुरखों की सोच, कारीगरी और सांस्कृतिक संवाद की जीवित मिसालें हैं। जब आप जौनपुर की जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो वो आपको सिर्फ अतीत में नहीं ले जाती, बल्कि एक ऐसे समय में पहुंचाती हैं जब भारत में स्थापत्य केवल धार्मिक या राजनीतिक प्रदर्शन का साधन नहीं, बल्कि विविध संस्कृतियों के मिलन का माध्यम था। शर्की राजाओं ने जौनपुर को केवल मस्जिदों का शहर नहीं, बल्कि एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला बना दिया था, जहाँ इस्लामी स्थापत्य और भारतीय शिल्पकला का अद्भुत संगम हुआ। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली सल्तनत ने उत्तर भारत में और दक्कन सल्तनतों ने दक्षिण में अपनी-अपनी कला शैलियों को क्षेत्रीय प्रभावों के साथ पिरोया। इन तीनों सल्तनतों की स्थापत्य यात्रा, भले ही भौगोलिक दृष्टि से अलग रही हो, पर उनके पत्थरों में एक जैसी भाषा है — सौंदर्य, शक्ति और संवाद की। आज जब हम अटाला मस्जिद की दीवारों को छूते हैं या लाल दरवाज़ा मस्जिद के आंगन में खड़े होते हैं, तो वह हमें दिल्ली के पुराने कुतुब परिसर की ओर ले जाते हैं या बीजापुर के गोल गुंबज की गूंज याद दिलाते हैं। आइए, इस लेख में हम मिलकर इस स्थापत्य यात्रा को समझें — जौनपुर से दिल्ली और फिर दक्कन तक — और जानें कि कैसे इन सल्तनतों की मस्जिदें, मकबरे और महल, केवल इतिहास नहीं बल्कि हमारी साझा पहचान के पत्थर हैं।

इस लेख में हम सबसे पहले शर्की शासकों के अधीन जौनपुर की मस्जिदों और स्थापत्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे। फिर, दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला शैली और प्रमुख स्मारकों की गहराई से समझ बनाएंगे। तीसरे उपविषय में दक्कन सल्तनत के स्थापत्य का जिक्र होगा जो दक्षिण भारत में इस्लामी और स्थानीय शैली के अद्भुत समन्वय को दर्शाता है। चौथा भाग तीनों सल्तनतों की स्थापत्य समानताओं और अंतर के विश्लेषण पर केंद्रित होगा। अंत में हम यह देखेंगे कि ये स्थापत्य किस प्रकार हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बने हुए हैं और उन्हें संरक्षित रखने की आवश्यकता क्यों है।

शर्की वंश और जौनपुर का स्थापत्य गौरव

जौनपुरवासियों, जब हम अपने शहर की प्राचीन मस्जिदों की ओर नज़र उठाते हैं, तो हमें सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं, बल्कि शर्की वंश की सांस्कृतिक दूरदृष्टि और स्थापत्य गहराई की झलक मिलती है। 1394 से 1479 तक शासक रहे शर्की राजाओं ने जौनपुर को ‘शिराज-ए-हिंद’ बना दिया — एक ऐसा नगर जो धर्म, शिक्षा और वास्तुकला का संगम बन गया। अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद और जामा मस्जिद जैसे स्मारक केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि स्थापत्य प्रयोगशाला थे। अटाला मस्जिद का डिज़ाइन एक पूर्ववर्ती हिंदू मंदिर पर आधारित था, जिसमें विशाल मेहराब, सादा अग्रभाग, और गुंबद का अभाव – ये सभी उसे विशिष्ट बनाते हैं। लाल दरवाजा मस्जिद, जिसे रानी बीबी राजी ने बनवाया, महिलाओं के लिए एक मदरसा और प्रार्थना स्थल के रूप में कल्पित किया गया – यह मध्यकालीन भारत में स्त्री-सशक्तिकरण की एक मिसाल है। शर्की शैली की खासियत इसकी मजबूत दीवारें, ऊँचे प्लिंथ, सीमित शिल्प सज्जा और धर्मनिष्ठ उद्देश्य थे।

इसके अलावा, इन मस्जिदों में प्रयुक्त स्थानीय निर्माण सामग्री और शिल्प कौशल ने जौनपुर की वास्तुकला को एक विशिष्ट स्थान दिलाया। शर्की शासकों ने धार्मिक, शैक्षणिक और नागरिक भवनों के निर्माण में गहरी रुचि दिखाई, जिससे यह शहर कला और विद्या का केंद्र बन गया। मस्जिदों के आंतरिक गलियारे, स्तंभों की व्यवस्था और द्वारों की ऊँचाई आज भी मध्यकालीन स्थापत्य सोच का अध्ययन करने वालों को आकर्षित करती है। अटाला मस्जिद के कोनों की कारीगरी और लाल दरवाजा मस्जिद की शांतिपूर्ण योजना इस बात का प्रमाण हैं कि शर्की राजाओं ने केवल धर्म नहीं, बल्कि सुंदरता को भी महत्व दिया।

दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला: सत्ता और सूफी संस्कृति का संगम

दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला सिर्फ शासकीय गौरव का प्रतीक नहीं, बल्कि धार्मिक चेतना और सांस्कृतिक नवाचार का भी सजीव उदाहरण है। 1206 से 1526 तक फैले इस शासनकाल में ममलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंशों ने स्थापत्य के ज़रिए सत्ता को आकार दिया। कुतुब मीनार, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, अलाई दरवाजा, मोठ की मस्जिद, और हौज खास कॉम्प्लेक्स जैसे स्मारकों में एक ओर राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन होता है, तो दूसरी ओर इनकी दीवारों में सूफी संतों की आध्यात्मिक ऊर्जा भी महसूस होती है। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का विरोधाभासी उपयोग, जटिल मेहराब, विशाल गुम्बद और कुरानिक शिलालेख इस शैली की विशेष पहचान हैं। निजामुद्दीन दरगाह जैसे सूफी स्थलों ने इस स्थापत्य को मानवीयता और आध्यात्मिकता का स्पर्श दिया। दिलचस्प बात यह है कि इन स्मारकों में कई डिज़ाइन ऐसे हैं जो जौनपुर की मस्जिदों से मेल खाते हैं — जैसे कि मेहराबों की गहराई और शिलालेखों की पंक्तियाँ। दिल्ली सल्तनत ने इस्लामी शैली को भारतीय शिल्प कौशल के साथ जोड़कर एक ऐसी वास्तुशैली प्रस्तुत की जो शक्ति, भक्ति और संस्कृति तीनों को साथ लेकर चलती थी।

दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य योजनाएँ अक्सर रणनीतिक दृष्टिकोण से बनती थीं – मस्जिदें केवल इबादतगाह नहीं थीं, बल्कि सत्ता के प्रभाव का स्थापत्य विस्तार भी थीं। उदाहरण के लिए, कुतुब मीनार परिसर में शिलालेखों और आक्रामक स्थापत्य भाषा से सत्ताधारी शक्ति का प्रदर्शन किया गया है। लोदी गार्डन की कब्रों में, एक तरफ इस्लामी भावनाओं की झलक है तो दूसरी ओर भारतीय बागवानी परंपरा का समावेश है। यही मिश्रण इसे स्थापत्य संवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनाता है। दिल्ली में निर्मित स्मारक, शासन और धर्म दोनों की संयुक्त आवश्यकता और प्रेरणा से बने, जो आज भी हमें उस समय की राजनीति और आध्यात्मिकता के संबंधों को समझने में सहायता करते हैं।

दक्कन सल्तनत: इस्लामी और द्रविड़ीय शैलियों का अद्भुत संगम

जब हम भारत के दक्षिणी भाग की स्थापत्य विरासत पर नज़र डालते हैं, तो दक्कन सल्तनत की अनदेखी नहीं की जा सकती। बीजापुर, बीदर, गुलबर्गा और गोलकोंडा जैसे शहरों में फैली इन सल्तनतों ने 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच एक ऐसी शैली विकसित की जो इस्लामी वास्तुकला को द्रविड़, तेलुगु और कन्नड़ शिल्प-परंपराओं से जोड़ती है। गोल गुंबज, जिसकी गूंज चार बार लौटती है, केवल स्थापत्य ही नहीं, ध्वनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार भी है। बीदर का मदरसा महमूद गवाँ, जो इस्लामी शिक्षा का गढ़ रहा, फारसी टाइलवर्क और दक्षिण भारतीय चूना पत्थर की अनूठी संगति प्रस्तुत करता है। गुलबर्गा की जामी मस्जिद बिना स्तंभों के विशाल हॉल के लिए प्रसिद्ध है, जो किसी भी उत्तर भारतीय मस्जिद से वास्तुशास्त्र में भिन्न होते हुए भी उसी धार्मिक भक्ति की भावना को अभिव्यक्त करती है। दक्कन की स्थापत्य शैली में हमें जल-प्रणालियाँ, गुप्त मार्ग, और रक्षात्मक दीवारें देखने को मिलती हैं — यह शैली अधिक युद्ध-सामर्थ्य और सजावटी तालमेल का प्रतीक बन गई। जौनपुर और दक्कन की वास्तुशैली में भले ही क्षेत्रीय अंतर हों, लेकिन दोनों में स्थानीय और इस्लामी शैलियों के अनूठे संगम की भावना समान है।

दक्कन की स्थापत्य विशेषता उसकी बहुस्तरीय परंपरा में छिपी है – यहां तुर्की, फारसी और अरब प्रभाव, द्रविड़ एवं तेलुगु निर्माण प्रणाली के साथ मिलकर एक नया सौंदर्यशास्त्र रचते हैं। मकबरों की छतों पर उकेरे गए पुष्पाकार चित्रण, प्रवेशद्वारों पर जटिल शिल्प, और आंतरिक भागों में की गई रंगीन टाइलिंग, इसकी पहचान हैं। चारमीनार जैसे प्रतीकात्मक स्मारक, धार्मिक स्थलों और बाज़ारों को जोड़ने वाले केंद्रीय वास्तु अवयव रहे हैं। दक्कन की स्थापत्य विरासत, उसकी राजनीतिक आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक लचीलापन दोनों का प्रतीक है – और यही तत्व उसे जौनपुर व दिल्ली से अलग बनाते हुए भी जोड़ता है।

तीनों सल्तनतों की स्थापत्य शैलियों में समानताएँ और भिन्नताएँ

जौनपुर, दिल्ली और दक्कन — ये तीनों सल्तनतें यद्यपि भौगोलिक रूप से अलग थीं, परन्तु उनके स्थापत्य विचार कहीं न कहीं एक साझा सांस्कृतिक संवाद का हिस्सा रहे। तीनों में मस्जिदों, मदरसों, मकबरों और किलों का निर्माण सत्ता, भक्ति और शिक्षा के केंद्र के रूप में किया गया। इन सभी शैलियों में मेहराब, शिलालेख, ऊँचे प्लिंथ और धार्मिक उद्देश्यों के अनुरूप स्थानिक विभाजन मिलते हैं। जौनपुर की मस्जिदें बिना गुम्बदों के होते हुए भी गहराई और गूंज का प्रभाव पैदा करती हैं, वहीं दिल्ली की मस्जिदें भव्य गुम्बदों और पत्थरों की जटिलता से सज्जित हैं। दक्कन की स्थापत्य शैली इन दोनों से अधिक प्रयोगशील और सजावटी है, जिसमें ध्वनि, जल, और प्रकाश तक के पहलुओं को गहराई से सोचा गया है। तीनों में समान तत्वों का पुनः प्रयोग इस बात का प्रमाण है कि स्थापत्य केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि विचारों का आदान-प्रदान भी होता है। जौनपुर के लिए यह गर्व का विषय है कि उसकी स्थापत्य शैली ने न केवल दिल्ली और दक्कन के साथ संवाद किया, बल्कि उसमें अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाए रखी — एक ऐसी पहचान, जो आज भी उसकी मस्जिदों की दीवारों में गूंजती है।

तीनों स्थापत्य परंपराओं ने अपने-अपने युग की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जरूरतों को वास्तुकला के ज़रिए व्यक्त किया। चाहे वह शर्की मस्जिदों की सादगी हो, दिल्ली की मस्जिदों का शाही आभामंडल, या दक्कन की रचनात्मक प्रयोगशीलता – सभी ने अपने समाजों की विविधता को दर्शाया। इन तीनों सल्तनतों की तुलना हमें यह सिखाती है कि वास्तुकला केवल ईंट-पत्थर नहीं, बल्कि विचार, आदान-प्रदान और समरसता का माध्यम है। यही कारण है कि जौनपुर जैसे नगर, जो कभी सीमित भूगोल में बसे थे, आज स्थापत्य संवाद के वैश्विक मानचित्र पर अमिट स्थान रखते हैं।

संदर्भ-

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.