समयसीमा 257

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1007

मानव व उसके आविष्कार 789

भूगोल 255

जीव - जन्तु 296

समयसीमा 257

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1007

मानव व उसके आविष्कार 789

भूगोल 255

जीव - जन्तु 296

संस्कृत केवल एक प्राचीन भाषा नहीं, बल्कि भारत की सोच, आत्मा और ज्ञान परंपरा का मूल है। यह वह धरोहर है जिसने वेदों से लेकर विज्ञान, गणित, दर्शन और साहित्य तक, हर क्षेत्र को दिशा दी है। जौनपुर जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध नगर के नागरिकों के लिए यह गर्व की बात है कि हम ऐसी भाषा से जुड़े हैं, जिसने मानव इतिहास की सबसे गहन वैचारिक परंपराओं को जन्म दिया। विश्व संस्कृत दिवस के इस अवसर पर आइए हम इस अद्वितीय भाषा की जड़ों तक पहुँचें, पाणिनि के व्याकरण से लेकर आर्यभट और भास्कर के गणितीय ग्रंथों तक, कालिदास की कविता से लेकर योग और ध्वनिविज्ञान (phonetics) तक। संस्कृत वह भाषा है जो केवल बोली नहीं जाती, बल्कि ‘अनुभव’ की जाती है - ध्यान, संतुलन और आत्मबोध के स्तर पर। आज जब हम आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, तो यह और भी ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी सबसे मूल पहचान से फिर से जुड़ें, ताकि भविष्य के रास्ते अतीत की रोशनी में साफ़ दिखाई दें।

इस लेख में हम देखेंगे कि कैसे वैदिक ग्रंथों ने गणना के मूल सिद्धांत रचे, कैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी ने भाषा को एक वैज्ञानिक ढाँचा दिया, और किस तरह संस्कृत की ध्वनियाँ स्वयं शरीर के ऊर्जा-चक्रों से जुड़ी हैं। हम यह भी जानेंगे कि कालिदास, आर्यभट और वेदव्यास जैसे मनीषियों की रचनाएँ भारत से निकलकर कैसे विश्व-साहित्य और दर्शन को समृद्ध करती रहीं। आइए, इन उपविषयों के माध्यम से एक प्राचीन लेकिन अत्यंत आधुनिक भाषा के विविध पहलुओं को करीब से महसूस करें, क्योंकि संस्कृत केवल अतीत नहीं, आज की भी बौद्धिक ज़रूरत है।

भारत में गणितीय अवधारणाओं की उत्पत्ति और संस्कृत का योगदान

भारत में गणित केवल संख्याओं के जोड़-घटाव की तकनीक नहीं थी, बल्कि यह एक दार्शनिक दृष्टिकोण भी था, एक ऐसा माध्यम जिससे हमारे पूर्वज ब्रह्मांड, समय और जीवन को समझते थे। ऋग्वेद और यजुर्वेद जैसे वैदिक ग्रंथों में “राशिविद्या”, विषम-समान संख्याओं और दशमलव प्रणाली के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। ‘शून्य’ की परिकल्पना, जिसे हम आज गणित की रीढ़ मानते हैं, भारत की ही देन है। संस्कृत में इसे 'शून्य' कहा गया, जो आगे चलकर अरबी में "सिफ़र" और फिर यूरोपीय भाषाओं में "ज़ीरो" (zero) बना। संस्कृत ग्रंथों में बीजगणित (algebra), रेखागणित (geometry), त्रिकोणमिति (trigonometry), कलन (calculus) और संख्या-गणना (numerical computation) जैसे क्षेत्रों में अद्भुत स्पष्टता और संरचना पाई जाती है। आर्यभट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जैसे गणितज्ञों ने अपने जटिल सिद्धांत संस्कृत में ही प्रस्तुत किए, जिससे यह सिद्ध होता है कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, बल्कि ज्ञान का माध्यम थी।

संस्कृत व्याकरण की वैज्ञानिक संरचना और पाणिनि का योगदान

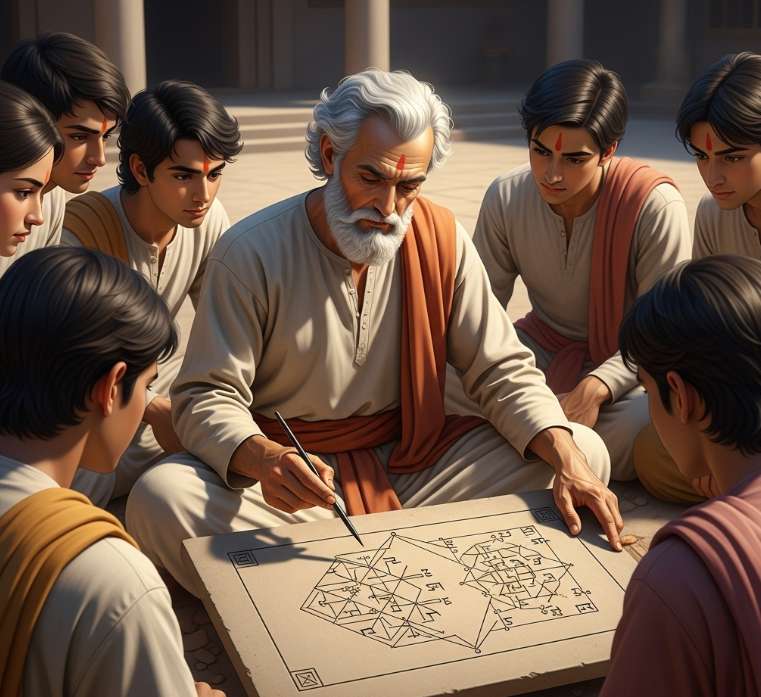

संस्कृत व्याकरण को विश्व की सबसे संगठित और वैज्ञानिक भाषिक प्रणाली माना जाता है, और इसका श्रेय जाता है महर्षि पाणिनि को। उन्होंने “अष्टाध्यायी” नामक व्याकरण ग्रंथ में 3,959 सूत्रों के माध्यम से भाषा को गणनात्मक स्वरूप में परिभाषित किया, जैसे कि एक संगणकीय नियमपुस्तिका (computational rulebook)। इस ग्रंथ की रचना न केवल भाषाई संरचना को दर्शाती है, बल्कि यह गणनात्मक भाषाविज्ञान (computational linguistics) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (artificial intelligence) के आधुनिक शोध में भी उपयोगी साबित हो रही है। संस्कृत की क्रिया-रचना में दस काल (tenses), तीन वचन (singular, dual, plural), तीन पुरुष (first, second, third person), और तीन स्वर (voices — कर्तरि, कर्मणि, भावे) होते हैं। शब्दों का निर्माण धातुओं (verb roots) से होता है, जिसमें अर्थ, भाव और काल के संकेत होते हैं। यह संपूर्ण प्रणाली गणितीय शुद्धता और भाषिक सौंदर्य का अद्भुत संतुलन है।

वैदिक काल से शास्त्रीय संस्कृत तक की भाषायी यात्रा

संस्कृत की शुरुआत वैदिक संस्कृत के रूप में हुई, जो पूरी तरह मौखिक परंपरा (oral tradition) पर आधारित थी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे वेद न केवल धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ हैं, बल्कि इनकी संरचना में गणना, खगोल, संगीत और समाजशास्त्र के बीज भी छिपे हैं। ईसा-पूर्व 1500 से 500 के बीच वैदिक साहित्य का विकास हुआ, और फिर पाणिनि के व्याकरण द्वारा इसे एक मानकीकृत रूप मिला, जिसे ‘शास्त्रीय संस्कृत’ कहा गया। इस काल में रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य और कालिदास, अश्वघोष, भास जैसे कवियों की अमर रचनाएँ सामने आईं। यह भाषिक यात्रा केवल ध्वनियों का विकास नहीं थी, यह भारत की वैचारिक चेतना, सामाजिक संरचना और आत्मिक अनुसंधान की भी यात्रा थी।

संस्कृत साहित्य और महाकाव्यों का वैश्विक प्रभाव

संस्कृत साहित्य का प्रभाव सीमाओं में बंधा नहीं रहा, यह भारत से निकलकर एशिया, मध्य-पूर्व (Middle East) और यूरोप (Europe) तक पहुँचा। कालिदास की कृति अभिज्ञानशाकुंतलम् का जर्मन (German), फ्रेंच (French), रूसी और अंग्रेज़ी में अनुवाद हुआ, और यह यूरोपीय साहित्यकारों, जैसे गोएथे, को गहराई से प्रभावित करता है। रामायण और महाभारत का अरबी, फारसी, तिब्बती, मंगोल और लैटिन (Latin) जैसी भाषाओं में अनुवाद हुआ, जिससे न केवल भारत की सांस्कृतिक छवि का विस्तार हुआ, बल्कि योग, दर्शन (philosophy), आयुर्वेद (Ayurveda) और शिक्षा प्रणाली का वैश्विक प्रभाव भी पड़ा। संस्कृत की नैतिकता, कथानक और सांस्कृतिक विवेक आज भी विश्व के विमर्शों, जैसे तुलनात्मक साहित्य, धर्मशास्त्र और मानव मूल्य प्रणाली, का हिस्सा हैं।

संस्कृत वर्णमाला और ध्वनि-विज्ञान का मानव शरीर से संबंध

संस्कृत की वर्णमाला न केवल एक उच्चारण पद्धति है, बल्कि यह एक गहन ध्वनिविज्ञान (phonetics) और कंपन विज्ञान (vibration science) का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा माना जाता है कि इसके 52 वर्णों में से 50 का संबंध शरीर के विभिन्न ऊर्जा-चक्रों (energy centers) से है, जैसे कंठ से उत्पन्न ‘क’, तालु से ‘च’, मस्तिष्क से ‘श’, और नाभि से ‘ट’। प्रत्येक ध्वनि एक विशिष्ट शारीरिक स्पंदन (vibrational resonance) उत्पन्न करती है, जिससे संस्कृत मंत्रों का जप केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक चिकित्सा (healing science) में भी उपयोगी होता है। इसलिए ध्यान, योग और प्राणायाम के अभ्यास में संस्कृत ध्वनियाँ आज भी सक्रिय हैं, यह भाषा केवल बोली नहीं जाती, इसे “अनुभव” किया जाता है।

संदर्भ-

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Total Viewership — This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

D. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.