समयसीमा 265

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1021

मानव व उसके आविष्कार 792

भूगोल 260

जीव - जन्तु 301

समयसीमा 265

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1021

मानव व उसके आविष्कार 792

भूगोल 260

जीव - जन्तु 301

पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा कई प्राकृतिक कारकों पर आधारित है, और इनमें सबसे अहम है - ओजोन परत (Ozone Layer)। यह परत धरती के वातावरण में लगभग 10 से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित है और सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी (Ultraviolet) किरणों को रोककर हमें ढाल की तरह बचाती है। अगर यह परत कमजोर पड़ जाए तो इंसानों में त्वचा कैंसर (skin cancer), आँखों की बीमारियाँ और प्रतिरक्षा-तंत्र की समस्याएँ बढ़ सकती हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि पेड़-पौधों की वृद्धि और समुद्री जीवन पर भी गहरा संकट आ सकता है। गोमती नदी के किनारे बसा जौनपुर अपनी हरियाली और प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। लेकिन उसे भी इस खतरे को गंभीरता से समझना होगा, क्योंकि जब पर्यावरण प्रभावित होता है तो उसका असर स्थानीय मौसम, खेती, जल-संसाधनों और स्वास्थ्य - सब पर पड़ता है। इसलिए, ओजोन परत का संरक्षण केवल वैज्ञानिकों का काम नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। हर साल 16 सितंबर को "विश्व ओजोन दिवस" मनाया जाता है। इस दिन हमें याद दिलाया जाता है कि अगर हम पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली अपनाएँ - जैसे ऊर्जा की बचत, रसायनों का कम उपयोग और हरित विकल्पों को बढ़ावा - तो हम ओजोन परत की रक्षा कर सकते हैं। जौनपुर के नागरिक भी इस वैश्विक प्रयास का हिस्सा बनकर अपने शहर और धरती दोनों को सुरक्षित रखने में योगदान दे सकते हैं।

इस लेख में हम क्रमबद्ध तरीके से ओजोन परत से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे। सबसे पहले, हम जानेंगे कि ओजोन परत का महत्व क्या है और यह पराबैंगनी विकिरण से हमें किस प्रकार सुरक्षा देती है। इसके बाद, हम ओजोन क्षय के प्रमुख कारणों पर चर्चा करेंगे, जैसे सीएफसी (CFC), एरोसोल (Aerosol) और अन्य मानव गतिविधियाँ। फिर, हम वैज्ञानिक खोजों और ऐतिहासिक अध्ययनों को देखेंगे जिन्होंने इस समस्या की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित किया। आगे बढ़ते हुए, हम अंटार्कटिका के ऊपर बने विशाल ओजोन छिद्र और उसके वैश्विक प्रभावों का अध्ययन करेंगे। साथ ही, भारत में वैज्ञानिक निगरानी, अंतरराष्ट्रीय समझौतों और भविष्य की चुनौतियों को समझते हुए यह भी जानेंगे कि जन-जागरूकता और नागरिकों की भूमिका इस परत की सुरक्षा में कितनी महत्वपूर्ण है।

ओजोन परत का महत्व और पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा

ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल (Stratosphere) में लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊँचाई पर स्थित है। यह परत बहुत पतली है लेकिन इसका महत्व अपार है, क्योंकि यही हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वैज्ञानिक अध्ययनों ने दिखाया है कि यदि यह सुरक्षा ढाल न हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा। ओजोन परत कमजोर होने पर इंसानों में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और प्रतिरक्षा तंत्र की कमजोरी जैसी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, फसलों की उपज और समुद्री जीवों का जीवन भी प्रभावित होता है। खासकर प्लवक (Plankton) जैसे सूक्ष्म जीव, जो समुद्री पारिस्थितिकी का आधार हैं, अल्ट्रावॉयलेट (Ultraviolet) किरणों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी का “अदृश्य सुरक्षा कवच” कहा जाता है।

ओजोन क्षय के प्रमुख कारण : सीएफसी, एरोसोल और मानव गतिविधियाँ

बीसवीं सदी में औद्योगिकीकरण और उपभोक्ता सुविधाओं की दौड़ ने ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले तत्वों का उपयोग बढ़ा दिया। रेफ्रिजरेटर (refrigerator), एयर कंडीशनर (sir conditioner), स्प्रे कैन (spray can) और अग्निशामक यंत्रों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) और हैलोन (Halon) जैसे यौगिकों का व्यापक प्रयोग हुआ। जब ये रसायन वातावरण में पहुँचते हैं तो धीरे-धीरे ऊपर उठकर समताप मंडल तक जाते हैं, जहाँ सूर्य की पराबैंगनी किरणें इन्हें तोड़कर क्लोरीन (Chlorine) और ब्रोमीन (Bromine) परमाणुओं को मुक्त कर देती हैं। यही परमाणु एक-एक करके लाखों ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकते हैं। औद्योगिक गैसें, रासायनिक उर्वरक, और बढ़ते प्रदूषण भी इस प्रक्रिया को तेज़ करते हैं। इस प्रकार, मानव गतिविधियाँ सीधे तौर पर ओजोन क्षरण की जिम्मेदार बन गई हैं और यही वजह है कि इस समस्या को वैश्विक स्तर पर गंभीर खतरे के रूप में स्वीकार किया गया।

वैज्ञानिक खोजें और ऐतिहासिक अध्ययन

ओजोन क्षरण की वास्तविकता को दुनिया के सामने लाने में वैज्ञानिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। 1974 में वैज्ञानिक मारियो मोलिना (Mario Molina) और एफ. शेरी रॉलैंड (F. Sherry Rowland) ने पहली बार यह स्पष्ट रूप से बताया कि सीएफसी वायुमंडल में पहुँचकर ओजोन परत को नष्ट कर सकते हैं। उनकी इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी। इसके बाद 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जोनाथन शंकलिन (Jonathan Shanklin) और उनकी टीम ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की पहचान की, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस खोज ने ओजोन क्षरण को केवल सिद्धांत नहीं बल्कि वास्तविक संकट साबित कर दिया। इसी कड़ी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जी. एम. बी. डोबसन (G. M. B. Dobson) का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (Spectrophotometer) विकसित किया और ओजोन परत का व्यवस्थित मापन संभव बनाया। इन खोजों ने न केवल जागरूकता बढ़ाई बल्कि नीति-निर्माताओं को ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित भी किया।

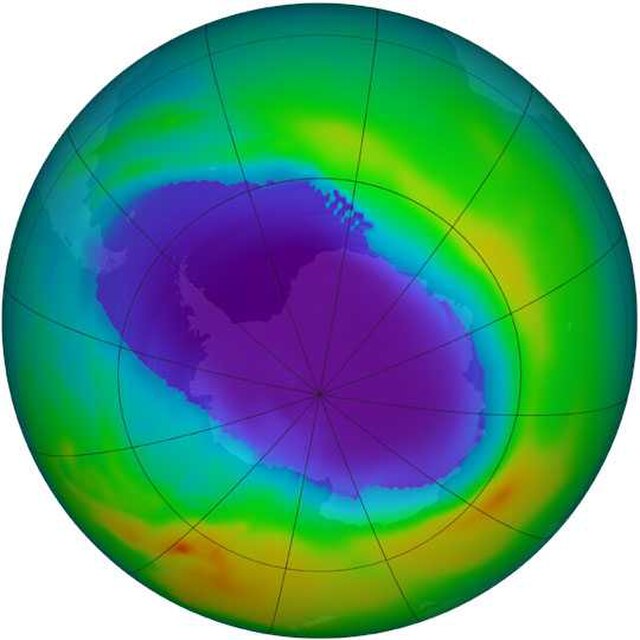

अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र : आकार, विस्तार और वैश्विक चिंता

अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का सबसे पहला अवलोकन 1980 के दशक में हुआ। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस क्षेत्र की विशिष्ट ठंडी परिस्थितियाँ और ध्रुवीय भंवर (Polar vortex) जैसी वायुमंडलीय घटनाएँ ओजोन अणुओं के तेजी से टूटने में सहायक होती हैं। धीरे-धीरे यह छिद्र इतना बड़ा हो गया कि 2021 में इसका विस्तार लगभग 2.48 मिलियन (million) वर्ग किलोमीटर तक पहुँच गया, जो भारत से लगभग आठ गुना बड़ा था। इस विशाल छिद्र ने पूरी दुनिया में चिंता की लहर दौड़ा दी क्योंकि इसका असर केवल ध्रुवीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य, जलवायु और पारिस्थितिकी पर पड़ता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर त्वरित कदम न उठाए जाते तो ओजोन परत का यह क्षरण पूरी मानव सभ्यता के लिए गंभीर संकट साबित हो सकता था।

भारत की स्थिति और वैज्ञानिक निगरानी

भारत ने ओजोन परत की निगरानी और सुरक्षा के लिए समय रहते गंभीर कदम उठाए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और नेशनल ओजोन सेंटर (National Ozone Ceter) मिलकर इसकी नियमित निगरानी करते हैं। नई दिल्ली, श्रीनगर, वाराणसी और कोडैकानल जैसे केंद्रों पर डॉबसन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लगाए गए हैं, जिनसे ओजोन की मोटाई और क्षय की प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। भारतीय वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार देश के अधिकांश हिस्सों में ओजोन परत अभी अपेक्षाकृत स्थिर है, हालांकि ऊँचाई वाले क्षेत्रों में कमी के कुछ संकेत मिले हैं। इसके अलावा मौसम गुब्बारों (Weather balloons) की मदद से भी ओजोन की परत का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है। भारत न केवल अपने स्तर पर निगरानी कर रहा है, बल्कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के साथ मिलकर भी इस समस्या का समाधान खोजने में सक्रिय है।

अंतरराष्ट्रीय समझौते और भारत की प्रतिबद्धता

ओजोन क्षरण की चुनौती से निपटने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (Montreal Protocol) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे पर्यावरण इतिहास का सबसे सफल अंतरराष्ट्रीय समझौता माना जाता है। इस समझौते ने सीएफसी और अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपयोग पर रोक लगाने का मार्ग प्रशस्त किया। बाद में 2016 में किगाली संशोधन (Kigali Amendment) लाकर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) पर भी नियंत्रण का निर्णय लिया गया, क्योंकि ये भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। भारत ने इस दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं, जिनमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन फेज-आउट मैनेजमेंट प्लान (HPMP) और इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP) जैसी योजनाएँ प्रमुख हैं। इन पहलों ने भारत को न केवल अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप बनाए रखा है बल्कि देश को पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों की ओर भी अग्रसर किया है।

भविष्य की चुनौतियाँ और जन-जागरूकता का महत्व

यद्यपि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे प्रयासों ने ओजोन परत को धीरे-धीरे पुनर्स्थापित करने की दिशा में सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं, लेकिन खतरे अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। जलवायु परिवर्तन, ग्रीनहाउस गैसों (greenhouse gases) का उत्सर्जन, और नए औद्योगिक रसायन भविष्य में फिर से ओजोन परत को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में केवल सरकारी या अंतरराष्ट्रीय प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। पर्यावरण-अनुकूल उपकरणों का उपयोग, ऊर्जा की बचत, प्लास्टिक और हानिकारक रसायनों का कम प्रयोग तथा जन-जागरूकता अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जब तक समाज का हर वर्ग इस समस्या को समझकर कदम नहीं उठाएगा, तब तक ओजोन परत की सुरक्षा अधूरी रहेगी। यही कारण है कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने में शिक्षा और जागरूकता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

संदर्भ-

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.