समयसीमा 265

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1021

मानव व उसके आविष्कार 793

भूगोल 260

जीव - जन्तु 301

समयसीमा 265

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1021

मानव व उसके आविष्कार 793

भूगोल 260

जीव - जन्तु 301

भारत का विमानन उद्योग आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती आर्थिक कहानियों में से एक है। कभी केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित रहने वाली हवाई यात्रा अब आम नागरिक की पहुँच में आ चुकी है। आँकड़ों के अनुसार भारत घरेलू यात्रियों की संख्या के मामले में जल्द ही अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर होगा। पिछले दशक में हवाई यात्रियों की संख्या में दोगुने से भी अधिक वृद्धि हुई है, और विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक हर साल लगभग 50 करोड़ लोग हवाई सेवाओं का लाभ उठाएँगे। यह बदलाव केवल परिवहन का विस्तार नहीं है, बल्कि सामाजिक-आर्थिक विकास की उस कहानी का हिस्सा है जो भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दे रही है। विमानन उद्योग की यह तेज़ी केवल यात्रियों की बढ़ती संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे सरकार की नीतियाँ, नई तकनीकें, क्षेत्रीय संयोज़कता और टिकाऊ भविष्य की योजनाएँ भी काम कर रही हैं। लो-कॉस्ट एयरलाइंस (low-cost airlines) ने टिकट दरों को सस्ता बनाकर हवाई यात्रा को आम वर्ग तक पहुँचाया है, जबकि उड़ान (UDAN) जैसी योजनाओं ने छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों को बड़े शहरों से जोड़ा है। आधुनिक तकनीकों और स्वदेशी निर्माण ने इस क्षेत्र को और मज़बूत किया है। आने वाले वर्षों में भारत का सपना केवल हवाई यात्रा का विस्तार नहीं, बल्कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाले वैश्विक एविएशन हब (Global Aviation Hub) के रूप में उभरने का है। यही कारण है कि भारतीय विमानन की यह कहानी केवल आर्थिक प्रगति ही नहीं, बल्कि देश की बदलती जीवनशैली और बढ़ते आत्मविश्वास की कहानी भी है।

इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि भारतीय विमानन उद्योग किस तरह तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और भविष्य में इसकी संभावनाएँ क्या हैं। इसके बाद, हम सरकार की प्रमुख नीतियों और पहलों - जैसे राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति और उड़ान (UDAN) योजना - की भूमिका पर चर्चा करेंगे। फिर, हम देखेंगे कि हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और क्षेत्रीय संयोज़कता ने किस तरह यात्रियों के अनुभव को बदल दिया है। साथ ही, हम जानेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आईओटी (IoT) और बायोमेट्रिक्स (biometrics) जैसी आधुनिक तकनीकें सुरक्षा और दक्षता को कैसे बढ़ा रही हैं। अंत में, विमान निर्माण में आई तकनीकी क्रांति और हरित विमानन के भविष्य की ओर भारत के प्रयासों पर भी नज़र डालेंगे।

भारतीय विमानन उद्योग की प्रगति और इसकी बढ़ती संभावनाएं

भारत का विमानन उद्योग आज विश्व स्तर पर सबसे तेज़ गति से बढ़ते क्षेत्रों में गिना जाता है। घरेलू हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर पहुँचने की ओर अग्रसर है। पिछले एक दशक में हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो चुकी है और अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या हर साल 50 करोड़ से अधिक हो जाएगी। इस तेज़ी के पीछे कई कारक हैं - बढ़ता मध्यम वर्ग, जीवनशैली में बदलाव, और सस्ती टिकट दरें। लो-कॉस्ट एयरलाइंस जैसे इंडिगो (Indigo), स्पाइसजेट (SpiceJet) और गो फर्स्ट (Go First) ने हवाई यात्रा को बस और ट्रेन जितना सामान्य बना दिया है। क्षेत्रीय हवाई अड्डों का विकास और नई एयरलाइनों का आगमन यात्रियों को अधिक विकल्प और सुविधा प्रदान कर रहा है। भविष्य में भारत एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाले वैश्विक एयर ट्रांजिट हब (global air transit hub) के रूप में स्थापित हो सकता है, जिससे व्यापार, पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय निवेश को अपार लाभ होगा।

सरकार की प्रमुख नीतियां और पहलें

भारतीय विमानन उद्योग की प्रगति केवल मांग और प्रतिस्पर्धा के कारण नहीं, बल्कि सरकार की दूरदर्शी नीतियों का भी परिणाम है। 2016 की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (NCAP) ने क्षेत्रीय संयोज़कता, पर्यटन और किफ़ायती टिकट दरों पर विशेष ज़ोर दिया। उड़ान योजना ने छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों को बड़े शहरों से जोड़कर "हवाई यात्रा सबके लिए" का सपना पूरा किया है। वहीं, ओपन स्काई पॉलिसी (Open Sky Policy) ने विदेशी एयरलाइनों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों बढ़े। ‘मेक इन इंडिया’ (Make in India) पहल ने विमान निर्माण और पुर्ज़ों के उत्पादन को बढ़ावा देकर घरेलू उद्योग को मजबूत किया है। साथ ही, कौशल विकास कार्यक्रमों ने युवाओं को एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग (aircraft engineering), यातायात प्रबंधन और रखरखाव जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर रोज़गार और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाया है। इन पहलों ने भारत के विमानन उद्योग को नई ऊर्जा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता प्रदान की है।

बुनियादी ढांचे का विस्तार और क्षेत्रीय संयोज़कता

एक विशाल भौगोलिक और जनसंख्या वाले देश के लिए मजबूत हवाई ढांचा बेहद आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने पिछले कुछ वर्षों में हवाई अड्डों के विस्तार और आधुनिकीकरण पर ज़ोर दिया है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े हवाई अड्डे अब अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित हो चुके हैं। वहीं, वाराणसी, इंदौर, देहरादून और त्रिची जैसे मध्यम शहरों के हवाई अड्डों में भी तेजी से विस्तार और सुधार किए गए हैं। नए टर्मिनल भवन (Terminal Building), स्मार्ट सुरक्षा जांच (Smart Security Check), स्वचालित बैगेज हैंडलिंग (Automated Baggage Handling) और आधुनिक नेविगेशन तकनीक (Modern Navigation Technology) ने यात्रियों के अनुभव को सरल और सुविधाजनक बनाया है। झारखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में छोटे हवाई अड्डों का विकास क्षेत्रीय संयोज़कता को नई ऊंचाइयों तक ले गया है। इससे छोटे कस्बों के लोग अब लंबी ट्रेन यात्राओं की बजाय कुछ ही घंटों में बड़े शहरों तक हवाई सफर कर पा रहे हैं।

आधुनिक तकनीकें और प्रौद्योगिकियां

आज का विमानन उद्योग आधुनिक तकनीक का जीवंत उदाहरण बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रयोग उड़ान शेड्यूल (schedule) तैयार करने, टिकट दरों को स्मार्ट तरीके से तय करने और विमानों के रखरखाव की ज़रूरतों का पूर्वानुमान लगाने में हो रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) ने विमानों को “कनेक्टेड एयरक्राफ्ट” (connected aircraft) में बदल दिया है, जहां सेंसर (sensor) और इंजन लगातार रीयल-टाइम डेटा (real-time data) साझा करते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक (Blockchain technology) ने टिकटिंग और डेटा सुरक्षा को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बना दिया है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम जैसे फेस रिकॉग्निशन (face recognition) अब प्रमुख हवाई अड्डों पर अपनाए जा चुके हैं। इसके अलावा, आधुनिक राडार सिस्टम और आईएमयू (IMUs - Inertial Measurement Units) ने कठिन मौसम स्थितियों में भी उड़ानों को सुरक्षित बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इन तकनीकों की बदौलत भारतीय विमानन उद्योग अब वैश्विक मानकों की बराबरी कर रहा है।

विमान निर्माण में तकनीकी क्रांति

विमान निर्माण की दुनिया भी आज एक तकनीकी क्रांति से गुजर रही है, और भारत इसमें पीछे नहीं है। आधुनिक विमान पहले की तुलना में अधिक हल्के, तेज़ और ईंधन-कुशल हो गए हैं। कैड (CAD - Computer-Aided Design) तकनीक ने डिज़ाइनिंग को इतना सटीक और कुशल बना दिया है कि निर्माण की लागत और समय दोनों घटे हैं। मिश्रित सामग्री जैसे कार्बन फाइबर (carbon fiber) ने विमानों का वजन घटाकर ईंधन खपत कम कर दी है, जिससे उड़ानें अधिक सस्ती और पर्यावरण-अनुकूल हो गई हैं। 3D प्रिंटिंग (3D Printing) ने जटिल पुर्ज़ों के उत्पादन को आसान और तेज़ बना दिया है। फ्लाई-बाय-वायर सिस्टम (fly-by-wire system) ने पारंपरिक मैकेनिकल कंट्रोल (mechanical control) को डिजिटल सिस्टम से बदलकर सुरक्षा और संचालन क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। साथ ही, आधुनिक टर्बोफैन (trubofan) इंजन और स्मार्ट सेंसर ने विमानों को अधिक विश्वसनीय और टिकाऊ बना दिया है।

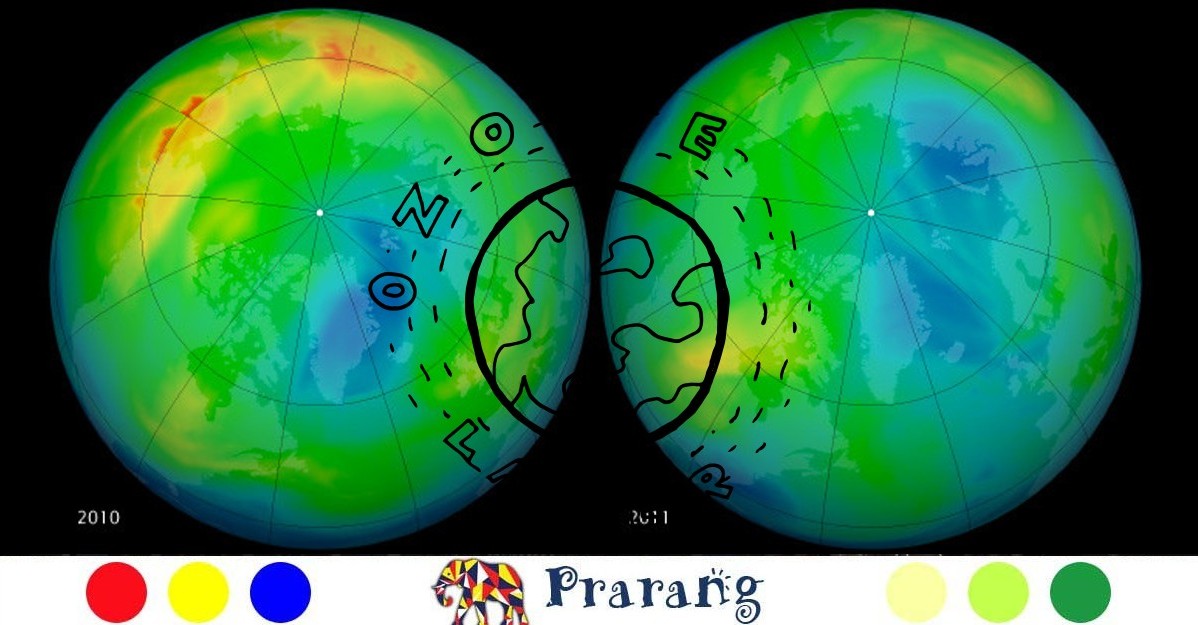

टिकाऊ और हरित विमानन का भविष्य

वर्तमान समय में जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन की चुनौती से जूझ रही है, तब विमानन क्षेत्र के लिए हरित विकल्प अपनाना समय की मांग बन चुका है। भारत इस दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। विद्युत प्रणोदन (Electric Propulsion) और उन्नत बैटरी (battery) तकनीक के प्रयोग से ऐसे विमान विकसित हो रहे हैं जो बिना पारंपरिक ईंधन के उड़ सकेंगे। भविष्य में छोटे और मध्यम दूरी की उड़ानों में इलेक्ट्रिक प्लेन एक वास्तविकता बन सकते हैं। साथ ही, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (Sustainable Aviation Fuel) जैसे जैविक स्रोतों से बने ईंधन का प्रयोग पहले ही कई एयरलाइंस शुरू कर चुकी हैं, जो कार्बन उत्सर्जन को लगभग 80% तक घटा सकता है। इसके अलावा, हवाई अड्डों पर सौर ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा-कुशल टर्मिनल और कचरे के पुनर्चक्रण जैसी पहलें हरित विमानन की दिशा में ठोस कदम हैं। आने वाले वर्षों में भारत "ग्रीन एविएशन" का वैश्विक केंद्र बन सकता है।

संदर्भ-

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.