समय - सीमा 280

मानव और उनकी इंद्रियाँ 1062

मानव और उनके आविष्कार 819

भूगोल 276

जीव-जंतु 319

| Post Viewership from Post Date to 01- Nov-2025 (31st) Day | ||||

|---|---|---|---|---|

| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |

| 2033 | 72 | 7 | 2112 | |

| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

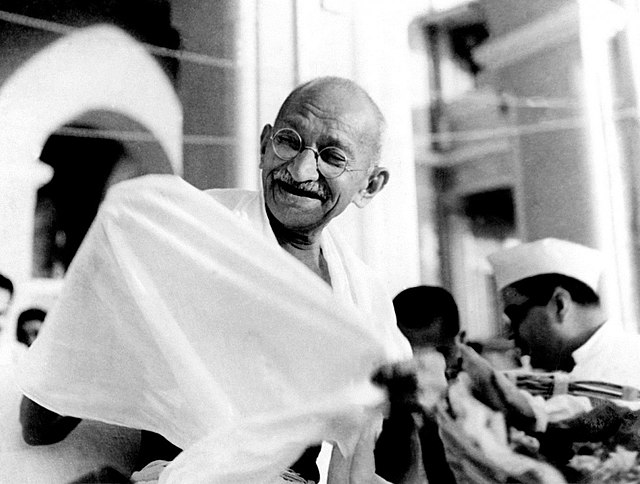

जौनपुरवासियो, हमारी धरती केवल गंगा-गोमती की पवित्र धारा और शैक्षिक-धार्मिक परंपराओं के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि यह सदियों से सहिष्णुता, भाईचारे और सांस्कृतिक समन्वय की भूमि रही है। शर्की वंश के समय से जौनपुर को "शिराज़-ए-हिन्द" कहा गया, क्योंकि यहाँ ज्ञान, कला और सूफ़ी परंपरा ने समाज को शांति और सद्भाव का मार्ग दिखाया। इसी सांस्कृतिक विरासत में अहिंसा और करुणा की भावना गहराई से रची-बसी है। जब हम “अहिंसा परमो धर्मः” कहते हैं, तो यह केवल एक शास्त्रीय सूत्र नहीं, बल्कि हमारी साझा जीवन-दृष्टि का दर्पण है। महात्मा गांधी ने इसी आदर्श को आगे बढ़ाते हुए इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा शस्त्र बनाया। इस लेख में हम मिलकर जानेंगे कि अहिंसा केवल ग्रंथों में लिखी कोई परिभाषा नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति है, जिसने राजनीति, समाज और पूरे विश्व को गहरे स्तर पर बदलने का काम किया।

इस लेख में हम सबसे पहले समझेंगे कि “अहिंसा परमो धर्मः” का शास्त्रीय स्रोत क्या है और भारतीय संस्कृति में इसका क्या अर्थ रहा है। इसके बाद, हम देखेंगे कि महात्मा गांधी जी ने अहिंसा को किस तरह व्यक्तिगत आचरण से आगे बढ़ाकर राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष का प्रभावी साधन बना दिया। आगे हम जानेंगे कि विश्व स्तर पर गांधीवादी अहिंसा का क्या प्रभाव पड़ा और यह कैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर (Martin Luther King Jr.) और नेल्सन मंडेला (Nelson Mandela) जैसे नेताओं को प्रेरित करती रही। अंत में, हम आज की दुनिया में अहिंसा की प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आतंकवाद, युद्ध और परमाणु हथियारों के दौर में महात्मा गांधी जी का संदेश क्यों और भी महत्वपूर्ण हो गया है।

“अहिंसा परमो धर्मः” का शास्त्रीय स्रोत और अर्थ

“अहिंसा परमो धर्मः” का शास्त्रीय अर्थ यह है कि अहिंसा को सभी धर्मों और नैतिक मूल्यों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यह वाक्य महाभारत जैसे महाकाव्य में अनेक प्रसंगों पर मिलता है, जो स्वयं युद्ध की भूमि पर रचा गया था। यह इस बात का प्रमाण है कि उस युग में भी हिंसा और युद्ध को केवल अंतिम विकल्प माना गया, जबकि करुणा और शांति को धर्म का शिखर घोषित किया गया। भारतीय संस्कृति में अहिंसा को केवल एक उपदेश या उपदेशात्मक मूल्य के रूप में नहीं, बल्कि जीवन जीने की मूलभूत शैली के रूप में अपनाया गया। जैन धर्म ने इसे तपस्या, संयम और साधना का केंद्रीय आधार माना, जहाँ जीव-हत्या से बचना धर्म का प्रथम नियम है। बौद्ध धर्म ने इसे मैत्रीभाव, करुणा और करुणानिष्ठा के विस्तार का माध्यम बनाया, जिससे समस्त जीव-जगत के लिए समान सहानुभूति का भाव जागृत हुआ। वहीं हिन्दू धर्म में यह यज्ञ, दान और सत्य की तरह ही धर्म का एक आवश्यक स्तंभ माना गया। इस प्रकार, प्राचीन भारत की सभ्यता में अहिंसा केवल व्यक्तिगत सद्गुण नहीं रही, बल्कि यह सामूहिक जीवन और सांस्कृतिक आत्मा की धड़कन बनी रही।

महात्मा गांधी जी और अहिंसा का राजनीतिक रूपांतरण

महात्मा गांधी जी ने अहिंसा को अपने जीवन के आचरण से निकालकर राजनीति और समाज सुधार की ठोस रणनीति में बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि अहिंसा केवल भय से उपजी निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह नैतिक साहस, आत्मबल और अनुशासन का प्रतीक है। 1919 के जलियांवाला बाग कांड के बाद भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश निर्णायक साबित हुआ। उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्यवाद (British Imperialism) को चुनौती दी और साबित किया कि साम्राज्यवादी सत्ता के विरुद्ध लाखों लोग अहिंसक होकर भी आंदोलन को सफल बना सकते हैं। गांधी जी के लिए अहिंसा मात्र अंग्रेजों के खिलाफ हथियार नहीं थी; यह समाज सुधार का भी साधन बनी। उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन, जातिगत भेदभाव की समाप्ति और महिलाओं की गरिमा की स्थापना में अहिंसक आंदोलनों का सहारा लिया। उनका विश्वास था कि हिंसा से प्राप्त विजय क्षणिक और कटु होती है, जबकि अहिंसा से मिली सफलता स्थायी और मानवीय होती है। गांधी जी ने राजनीति को नैतिकता से जोड़ा और सिद्ध किया कि न्याय और समानता केवल संवाद और करुणा की राह से ही संभव हैं।

विश्व पर गांधीवादी अहिंसा का प्रभाव

गांधी जी का जीवन और विचार केवल भारत तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने पूरे विश्व को गहराई से प्रभावित किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय जब यूरोप हिंसा और रक्तपात की चपेट में था, गांधी जी ने अपने साप्ताहिक पत्र हरिजन में लिखा कि युद्ध की जड़ें लालच, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और नस्लीय घृणा में हैं। उन्होंने छोटे और शोषित राष्ट्रों को हथियार उठाने की बजाय अहिंसक प्रतिरोध की राह अपनाने की प्रेरणा दी। उनकी सोच ने विश्व के अनेक महान नेताओं को दिशा दी। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अश्वेत नागरिक अधिकार आंदोलन में अहिंसा को अपनाया और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ क्रांति की। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने गांधी जी की राह पर चलते हुए रंगभेद की दीवार को तोड़ा। 21वीं सदी में भी, विशेषकर 9/11 जैसी घटनाओं के बाद, जब दुनिया आतंकवाद और सैन्य शक्ति की होड़ में उलझी, गांधी जी की अहिंसा संवाद और सह-अस्तित्व का बेहतर विकल्प बनकर सामने आई। आज भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उनकी शिक्षाएँ शांति और करुणा का मार्गदर्शन करती हैं।

अंतरराष्ट्रीय मान्यता : 2 अक्टूबर और संयुक्त राष्ट्र

गांधी जी की शिक्षाओं को वैश्विक स्तर पर मान्यता तब मिली जब संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को “अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस” घोषित किया। यह निर्णय महज़ गांधी जी की स्मृति को सम्मानित करना नहीं था, बल्कि उनकी शिक्षाओं की सार्वभौमिकता को स्वीकार करना भी था। यह दिन पूरी दुनिया को यह याद दिलाता है कि संघर्ष और हिंसा की दुनिया में भी समाधान का मार्ग शांति और संवाद से ही निकलेगा। हर वर्ष इस दिन विश्व भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं - शांति यात्राएँ, संगोष्ठियाँ और सांस्कृतिक आयोजन - जिनमें गांधी जी की अहिंसा को मानवता का साझा मूल्य बताया जाता है। इस अंतरराष्ट्रीय मान्यता ने गांधी जी को केवल भारत के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के नायक के रूप में स्थापित कर दिया।

गांधी जी का दार्शनिक दृष्टिकोण : मानवता और करुणा की एकता

गांधी जी का दार्शनिक दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित था कि सभी मनुष्य एक ही सार्वभौमिक चेतना के अंग हैं और उनमें अंतर्निहित अच्छाई निहित है। उन्होंने ‘आंख के बदले आंख’ की नीति को कठोरता से नकारते हुए कहा कि यदि यह सिद्धांत चलता रहा तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। उनके लिए अहिंसा केवल राजनीतिक हथियार नहीं थी, बल्कि यह मानव जीवन का आध्यात्मिक और नैतिक आधार थी। गांधी जी का मानना था कि हिंसा मनुष्य की कमजोरी का परिचायक है, जबकि अहिंसा आत्मविश्वास और आत्म-शक्ति की पराकाष्ठा है। करुणा, सहानुभूति और पारस्परिक सम्मान के माध्यम से समाज को न्यायपूर्ण और समतामूलक बनाया जा सकता है। उनका विश्वास था कि यदि व्यक्ति अपने भीतर छिपी करुणा और अच्छाई को पहचान ले, तो वह न केवल स्वयं बेहतर बनेगा, बल्कि समूचे समाज को भी सुधार देगा। यही कारण है कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा मानवता की एकता और करुणा की सबसे बड़ी साधना थी।

अहिंसा की आज की प्रासंगिकता

21वीं सदी का विश्व हिंसा, आतंकवाद, युद्ध और परमाणु हथियारों की होड़ से ग्रस्त है। राष्ट्र अपनी सुरक्षा और प्रभुत्व के लिए सैन्य शक्ति पर निर्भर हो रहे हैं, जिससे भय और अविश्वास का वातावरण और गहरा होता जा रहा है। लेकिन ऐसे समय में गांधी जी की अहिंसा और भी प्रासंगिक हो जाती है। अहिंसा का अर्थ केवल युद्ध से बचना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से शांति, करुणा और संवाद को बढ़ावा देना है। आज जब वैश्विक संकट - जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता और सांस्कृतिक संघर्ष - सामने हैं, गांधीवादी अहिंसा इन समस्याओं का समाधान खोजने का मार्ग दिखाती है। यदि समाज और राष्ट्र आपसी सहिष्णुता, विश्वास और न्याय की राह अपनाएँ, तो स्थायी शांति और प्रगति संभव हो सकती है। इसीलिए गांधी जी की अहिंसा आज भी केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा है।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/mr2znwwh

A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.