समय - सीमा 271

मानव और उनकी इंद्रियाँ 1081

मानव और उनके आविष्कार 847

भूगोल 256

जीव-जंतु 319

समय - सीमा 271

मानव और उनकी इंद्रियाँ 1081

मानव और उनके आविष्कार 847

भूगोल 256

जीव-जंतु 319

| Post Viewership from Post Date to 19- Sep-2025 (31st) Day | ||||

|---|---|---|---|---|

| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |

| 2215 | 98 | 4 | 2317 | |

| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

लखनऊवासियों, हर साल 19 अगस्त को पूरी दुनिया वर्ल्ड फोटोग्राफी डे (World Photography Day) मनाती है। यह दिन हमें यह एहसास कराता है कि तस्वीरें सिर्फ़ तस्वीरें नहीं होतीं, वे समय को थाम लेने वाली खिड़कियाँ हैं। खासकर जब हम पुराने लखनऊ की तस्वीरों को देखते हैं, हज़रतगंज की सजी-धजी गलियाँ, चौक की रौनक, इमामबाड़ों की शानो-शौकत और आम लोगों की ज़िंदगी, तो लगता है जैसे कोई हमें धीरे से अतीत में वापस ले जा रहा हो। आज मोबाइल कैमरे की वजह से तस्वीरें लेना बेहद आसान हो गया है, लेकिन जरा सोचिए, 100-150 साल पहले जब कैमरा एक दुर्लभ चीज़ हुआ करता था, तब कुछ चुनिंदा फोटोग्राफरों ने लखनऊ और उत्तर भारत को अपनी लेंस में कैद कर दुनिया को दिखाया। उन्हीं की मेहनत और जुनून की वजह से आज हमारे पास 19वीं और 20वीं सदी का एक अनमोल खज़ाना है।1857 की गदर के बाद, 1930 के दशक तक, विदेशी यात्रियों और फोटोग्राफरों ने लखनऊ की गलियों, बाज़ारों, इमारतों और लोगों के जीवन को तस्वीरों में संजोकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवंत इतिहास रच दिया।

इस लेख में हम जानेंगे कि कैमरा कैसे जन्मा और समय के साथ उसकी आँख कैसे बदलती गई। हम समझेंगे कि डगुएरियोटाइप (Daguerreotype) से लेकर कोडक तक का सफ़र कैसे फोटोग्राफी को आम लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बना गया। हम 19वीं सदी के लखनऊ की उन गली-कूचों में झाँकेंगे, जिन्हें फ्रेड ब्रेमनर (Fred Bremner) की तस्वीरों ने हमेशा के लिए थाम लिया। फिर बात करेंगे उस सुनहरे दौर की, जब फिल्म फोटोग्राफी अपने शिखर पर थी, और फिर धीरे-धीरे कैसे धुंधलाने लगी। और अंत में, हम लौटेंगे उसी पुराने जज़्बे की ओर, जहाँ आज के डिजिटल (digital) दौर में फिल्म फोटोग्राफी एक नई रौशनी के साथ लौट रही है, और लखनऊ इसके दिल में एक खास जगह रखता है।

कैमरे का आरंभ और विकास

फोटोग्राफी की कहानी उस छोटे-से चमत्कार से शुरू होती है जिसे हम कैमरा ऑब्स्क्योरा कहते हैं। इसका अर्थ है - अंधेरा कमरा, जहाँ रोशनी की एक किरण दीवार पर उलटी तस्वीर बनाती है। यह जादू लगभग 400 ईसा पूर्व से जाना जाता था और कलाकारों, वैज्ञानिकों ने इसे समझने और प्रयोग करने की कोशिश की। धीरे-धीरे यह तकनीक पिनहोल कैमरा (Pinhole Camera) में बदली, जहाँ एक छोटे से छेद के जरिए रोशनी को कैद किया गया। 17वीं सदी में, पोर्टेबल कैमरों का रूप सामने आया और लोगों ने अपने आस-पास की दुनिया को पहली बार एक डिब्बे में समेटने का सपना देखा। 19वीं सदी में तस्वीर को स्थायी बना पाने की तकनीक विकसित हुई और यहीं से आधुनिक फोटोग्राफी की नींव रखी गई। आज जब स्मार्टफोन (smartphone) का बटन दबाते ही तस्वीरें खिंच जाती हैं, तब सोचना भी कठिन है कि इस यात्रा में कितनी मेहनत, कितनी खोज और कितनी रचनात्मकता लगी होगी। यह विकास सिर्फ विज्ञान का नहीं बल्कि हमारी नजर और सोच का भी है, हर तस्वीर हमें यह सिखाती है कि एक फ्रेम में पूरी दुनिया को थाम लेना संभव है।

डगुएरियोटाइप और कोडक युग का प्रभाव

1839 का साल फोटोग्राफी की दुनिया में एक क्रांति लेकर आया, जब लुई डगुएरे ने धातु की प्लेट पर तस्वीर स्थायी बनाने की डगुएरियोटाइप प्रक्रिया खोजी। यह वह दौर था जब एक तस्वीर खींचने में आधे घंटे तक का समय लगता था। लेकिन इसके बावजूद, लोग इस जादू से मंत्रमुग्ध थे। फिर आया कोडक का दौर। 1888 में रोल फिल्म और कोडक कैमरे ने तस्वीर खींचने का तरीका बदल दिया। अब तस्वीरें खींचना आसान हुआ और फोटोग्राफी आम लोगों तक पहुँचने लगी। पहले केवल राजा-महाराजा और बड़े कलाकार ही तस्वीरें बनवाते थे, पर अब शादी, त्योहार और बच्चों के मासूम चेहरे हर घर के एलबम का हिस्सा बनने लगे। कोडक ब्राउनी (Kodak Brownie) जैसे सरल और सस्ते कैमरे ने परिवारों को तस्वीरों के जरिए अपनी कहानियाँ संजोने का मौका दिया।

19वीं सदी का लखनऊ और फोटोग्राफर फ्रेड ब्रेमनर

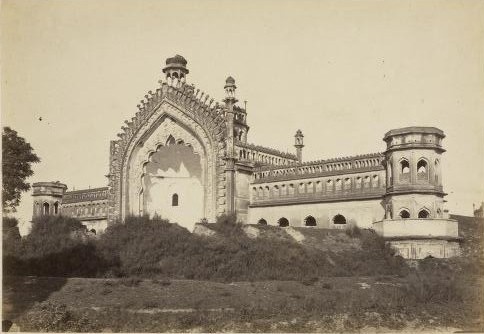

1857 की क्रांति ने लखनऊ को दुनिया के नक्शे पर अलग पहचान दिलाई। इसी समय, स्कॉटलैंड (Scotland) से आए फ्रेड ब्रेमनर ने कैमरे के लेंस से इस शहर और पूरे उत्तर भारत को एक नई जिंदगी दी। 1880 और 1890 के दशकों में, जब कैमरा अभी नया-नया था, उन्होंने भारत के लोगों, परंपराओं, बाजारों, और खासकर सेना और ग्रामीण जीवन की अनमोल तस्वीरें खींचीं। उनकी खींची तस्वीरों में 19वीं और 20वीं सदी का पूरा दौर सांस लेता हुआ नजर आता है। किसी तस्वीर में सैनिकों की कतारें हैं, कहीं ग्रामीण औरतें मिट्टी के घरों के सामने खड़ी हैं, तो कहीं लखनऊ की गलियों में दौड़ते बच्चे। फ्रेड ब्रेमनर का काम आज हमारे लिए सिर्फ फोटोग्राफी नहीं है, यह इतिहास का ऐसा दस्तावेज है जिसमें उस दौर का रंग, रफ्तार और रूह सब कैद है। उनकी वजह से हम आज भी उस समय को आंखों के सामने देख सकते हैं।

फोटोग्राफिक फिल्म का स्वर्णयुग और पतन

जॉर्ज ईस्टमैन (George Eastman) की रोल फिल्म के बाद 20वीं सदी पूरी तरह फिल्म फोटोग्राफी के नाम रही। फोटो खींचने का मतलब था, सोच-समझकर एक फ्रेम चुनना, शटर दबाना और इंतज़ार करना कि तस्वीर कैसी आएगी। हर तस्वीर में एक अलग गहराई, एक अलग गर्माहट होती थी, जो धीरे-धीरे एक कला बन गई। लेकिन जैसे-जैसे तकनीक तेज़ होती गई, डिजिटल कैमरे और स्मार्टफोन आ गए। अब तस्वीर खींचते ही स्क्रीन (screen) पर दिखाई देने लगी और लोग धैर्य छोड़कर तुरंत नतीजे पाने लगे। 2000 के बाद फिल्म कैमरों की बिक्री गिर गई और कई बड़ी कंपनियाँ इस बदलाव के साथ कदम नहीं मिला सकीं। फिल्म फोटोग्राफी, जो कभी हर गली-कूचे में थी, अब केवल कुछ शौकीनों के दिलों में रह गई।

आधुनिक युग में फिल्म फोटोग्राफी की वापसी

डिजिटल कैमरे आज सर्वव्यापी हैं, लेकिन फिल्म फोटोग्राफी एकधीमी, सोचने वाली कला बनकर फिर लौट रही है। प्रोफेशनल (professional) और शौक़ीन फोटोग्राफर फिल्म के हर फ्रेम को बेहद ध्यान और धैर्य से चुनते हैं। उन्हें पता है कि यह तस्वीर तुरंत नहीं दिखेगी, बल्कि कई दिन बाद धुलकर सामने आएगी। यही इंतजार इस कला को और गहरा बना देता है। फिल्म का रंग, उसका टेक्सचर (texture) और उसका अनोखा मूड (mood) - यह सब कुछ ऐसा है जिसे डिजिटल तकनीक आज भी पूरी तरह दोहरा नहीं पाई है। इसीलिए, फिल्म कैमरे फिर से खरीदे जा रहे हैं, पुराने कैमरों को साफ करके इस्तेमाल किया जा रहा है और यह साबित हो रहा है कि फोटोग्राफी सिर्फ मशीन नहीं, दृष्टि और धैर्य का मेल है।

लखनऊ और फोटोग्राफी का ऐतिहासिक रिश्ता

1930 के दशक में जब एक अमेरिकी जोड़े ने मूक फिल्म में लखनऊ की गलियों, बाजार और फैशन (fashion) को कैमरे में कैद किया था, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये दृश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए खजाना बन जाएंगे। वह फिल्म आज भी देखी जाए तो लगता है जैसे वक्त पीछे लौट गया हो। तब से लेकर आज के स्मार्टफोन युग तक, लखनऊ कैमरों का प्रिय विषय रहा है। चाहे पुराने बाजार हों, इमामबाड़े की भव्यता या गोमती किनारे की ठंडी शाम, फोटोग्राफी ने इस शहर की आत्मा को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। हर तस्वीर हमें यह अहसास कराती है कि लखनऊ सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक कहानी है, जो समय के साथ भी नहीं बदलती।

संदर्भ-

A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.