समय - सीमा 262

मानव और उनकी इंद्रियाँ 1059

मानव और उनके आविष्कार 833

भूगोल 242

जीव-जंतु 307

समय - सीमा 262

मानव और उनकी इंद्रियाँ 1059

मानव और उनके आविष्कार 833

भूगोल 242

जीव-जंतु 307

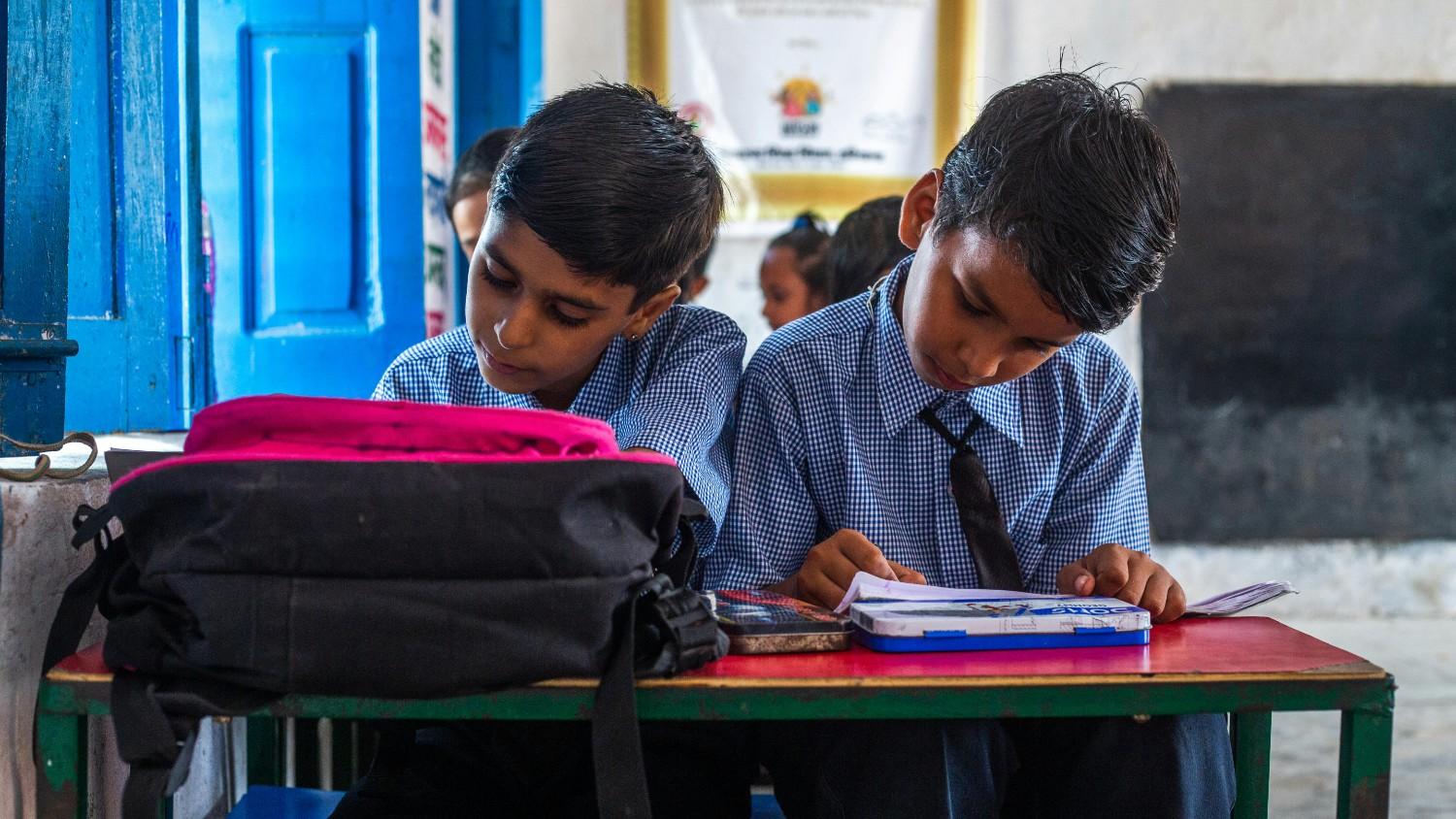

भारत की शिक्षा व्यवस्था एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। 2020 में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy - NEP 2020) ने देश की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में नई ऊर्जा भर दी है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है - बच्चों को रटने के बजाय सीखने, समझने और सोचने की ओर प्रेरित करना। यूनेस्को (UNESCO) और यूनिसेफ (UNICEF) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जब बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वे अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। यही कारण है कि यह नीति न केवल पाठ्यक्रम के ढांचे को बदलती है, बल्कि शिक्षा के मूल उद्देश्य को भी परिभाषित करती है - “ज्ञान का प्रसार नहीं, बल्कि समझ का विकास।” इस नीति का प्रभाव अब स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक देखा जा रहा है, जहाँ छात्रों को अपने रुचि और क्षमता के अनुसार सीखने की स्वतंत्रता दी जा रही है।

आज के इस लेख में हम समझेंगे किराष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य और महत्व क्या है, और यह शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला और कौशल-आधारित कैसे बना रही है। फिर हम जानेंगे कि नई शिक्षा संरचना 5+3+3+4 मॉडल किस तरह पुरानी 10+2 प्रणाली को बदल रही है। इसके बाद, हम मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा के महत्व पर चर्चा करेंगे, जो इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता है। साथ ही, हम त्रिभाषा नीति (Three Language Policy) को विस्तार से समझेंगे - यह कैसे बहुभाषावाद को बढ़ावा देकर देश की एकता को सशक्त बनाती है। इसके अलावा, हम देखेंगे कि किस प्रकार तकनीकी और डिजिटल शिक्षा के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर कोने तक पहुँच रही है। अंत में, हम इस नीति के लाभों को समझेंगे, जो छात्रों में रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और “सीखने की संस्कृति” को बढ़ावा दे रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) का उद्देश्य और महत्व

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) का उद्देश्य और महत्व

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना है। यह नीति पारंपरिक रटने की शिक्षा पद्धति को पीछे छोड़, समग्र और बहुआयामी शिक्षा पर जोर देती है। इसका मतलब है कि छात्र केवल विषयों को याद न करें, बल्कि उनकी रचनात्मक सोच, समस्या-समाधान की क्षमता, सामाजिक और नैतिक समझ, और वैश्विक दृष्टिकोण विकसित हो।

नीति इस बात को सुनिश्चित करती है कि छात्र अपने रुचि के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करें और साथ ही व्यावहारिक कौशल सीखें। उदाहरण के लिए, विज्ञान के साथ-साथ उन्हें संगीत, कला, खेल, और व्यवसायिक कौशल भी सिखाए जाएंगे। इससे वे केवल परीक्षा पास करने वाले छात्र नहीं रहेंगे, बल्कि समाज में जिम्मेदार और सक्षम नागरिक बनेंगे। इस नीति के माध्यम से यह संदेश भी जाता है कि शिक्षा का असली उद्देश्य ज्ञान का संग्रह नहीं, बल्कि समझ और जीवन में उसका सही उपयोग है।

नई शिक्षा संरचना – 5+3+3+4 मॉडल

एनईपी 2020 ने पारंपरिक 10+2 मॉडल की जगह 5+3+3+4 शिक्षा संरचना लागू की है, जो छात्रों की उम्र और उनकी सीखने की क्षमता के अनुसार अनुकूलित है। इस नई प्रणाली में बच्चों को चार मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है:

यह संरचना बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा को बढ़ावा देती है और उन्हें धीरे-धीरे जटिल विषयों और विचारों की ओर तैयार करती है, जिससे सीखना न केवल आसान बल्कि रोचक भी बन जाता है।

मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा का महत्व

एनईपी 2020 के अनुसार, बच्चों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाना उनकी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूनेस्को और यूनिसेफ के शोध भी बताते हैं कि बच्चे जब अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करते हैं, तो उनकी सोचने-समझने की क्षमता, स्मरण शक्ति और समस्या हल करने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। मातृभाषा में शिक्षा केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है। यह बच्चों को अपनी संस्कृति और पहचान से जोड़ती है। इससे बच्चे अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और उनमें सांस्कृतिक संवेदनशीलता विकसित होती है। यह नीति खासकर भारत जैसे बहुभाषी देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शिक्षा को सभी के लिए समावेशी और समझने योग्य बनाती है।

त्रिभाषा नीति (Three Language Policy) और उसका प्रभाव

त्रिभाषा नीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों को बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता की भावना देना है। इसके तहत छात्र तीन भाषाएँ सीखते हैं:

हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा गैर-हिंदी भारतीय भाषा होती है, जबकि गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी तीसरी भाषा होती है। इससे छात्रों को न केवल भाषाई दक्षता मिलती है, बल्कि वे भारत की सांस्कृतिक विविधता और लोकप्रियता की गहराई को भी समझते हैं। अंग्रेज़ी के माध्यम से छात्र वैश्विक स्तर पर संवाद और प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होते हैं। इस नीति से बच्चों में सामाजिक समझ, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और वैश्विक जागरूकता बढ़ती है।

तकनीकी और डिजिटल शिक्षा का समावेश

एनईपी 2020 में शिक्षा को डिजिटल माध्यम से जोड़ना भी प्रमुख पहल है। पीएम ईविद्या (PM eVidya), दीक्षा (DIKSHA) और स्वयं (SWAYAM) जैसे माध्यमों से छात्र अब कहीं भी, कभी भी आध्यात्मिक पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह डिजिटल शिक्षा ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में भी शिक्षार्थियों तक पहुँच रही है। इन प्लेटफ़ॉर्म्स (platforms) से छात्र ऑनलाइन कोर्स (online course), वीडियो लेक्चर (video lecture) और मल्टीमॉडल (multimodal) सामग्री का लाभ उठा सकते हैं। महामारी के दौरान, इस तकनीकी और डिजिटल शिक्षा ने छात्रों की शिक्षा में निरंतरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा पीछे न रहे, चाहे वह शहर में हो या गांव में।

नई नीति के छात्रों के लिए लाभ

एनईपी 2020 बच्चों को केवल परीक्षा पास करने वाला छात्र नहीं, बल्कि जीवन में सक्षम, रचनात्मक और आत्मविश्वासी व्यक्ति बनाती है। इसके माध्यम से छात्र सिर्फ़ अकादमिक ज्ञान नहीं, बल्कि व्यावहारिक और जीवन कौशल भी सीखते हैं।

इस तरह, नई शिक्षा नीति केवल शिक्षा प्रणाली का सुधार नहीं है, बल्कि यह भारत की अगली पीढ़ी को एक मजबूत, सक्षम और वैश्विक रूप से तैयार नागरिक बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/26jalfny

https://tinyurl.com/22y249a3

https://tinyurl.com/29d4fmxx

https://tinyurl.com/2c9beay6

https://tinyurl.com/4r6ayj5c

A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.