समय - सीमा 278

मानव और उनकी इंद्रियाँ 1076

मानव और उनके आविष्कार 831

भूगोल 274

जीव-जंतु 329

| Post Viewership from Post Date to 31- Dec-1969 (31st Day) | ||||

|---|---|---|---|---|

| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |

| 2449 | 89 | 0 | 2538 | |

| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

दुनिया को प्रभावित करने वाली वर्तमान जनसंख्या प्रवृत्तियों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को 'विश्व जनसंख्या दिवस' आयोजित किया जाता है। यह दिवस गरीबी, लैंगिक समानता, मातृ स्वास्थ्य, भूख, बीमारी, युद्ध और मानवाधिकार जैसे वैश्विक जनसांख्यिकीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार 1990 में मनाया गया था। 11 जुलाई, 1987 को विश्व जनसंख्या के 5 अरब के आंकड़े पर पहुंचने पर 'पाँच अरब का दिवस' (Day of Five Billion) मनाया गया था, जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में 1989 में 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' की गवर्निंग काउंसिल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।

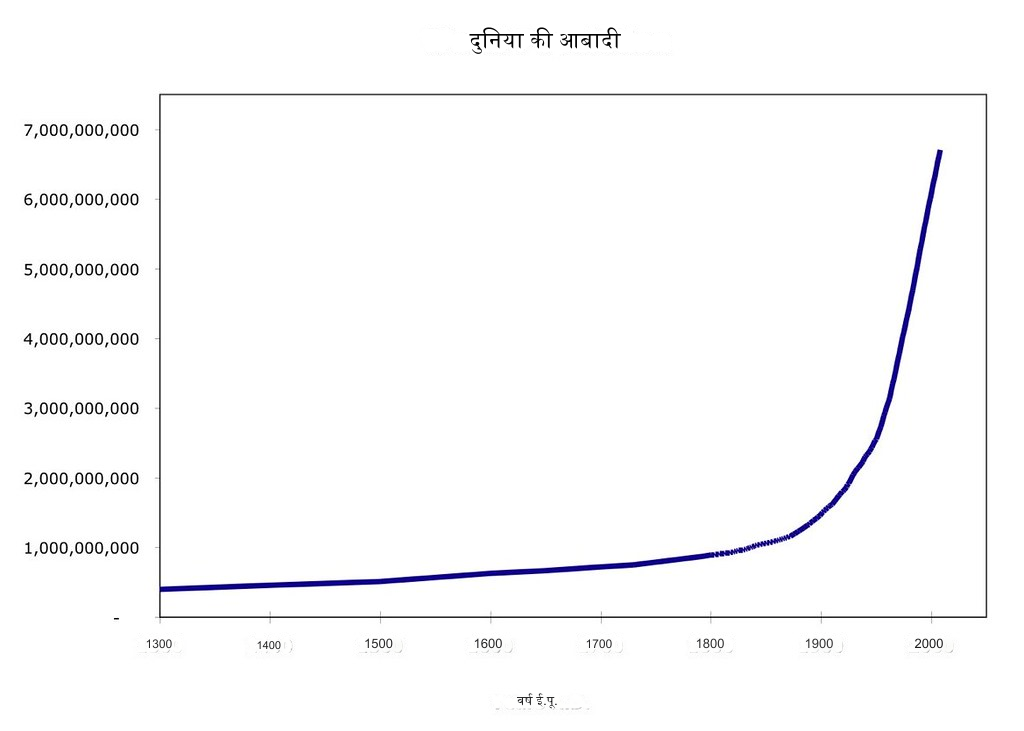

पाँच अरब का दिन वह अनुमानित तिथि थी, जब विश्व की जनसंख्या पाँच अरब लोगों तक पहुँच गई थी। इससे 200 से अधिक वर्ष पहले, 1804 में, विश्व की जनसंख्या पहली बार 1 अरब लोगों तक पहुँची थी। 1927 में इसे दोगुना होकर 2 अरब होने में 123 साल लगे और 1960 में 3 अरब तक पहुंचने में उससे एक चौथाई समय अर्थात 33 साल लगे। इसके ठीक पंद्रह साल बाद 1975 में दुनिया की आबादी 4 अरब हो गई, और अगले 12 साल 1987 में दुनिया में लोगों की संख्या 5 अरब हो गई। जबकि विश्व ने छह अरब के आंकड़े को नई सहस्राब्दी की शुरुआत होने से ठीक पहले 1999 में छू लिया, और जनवरी 2024 में विश्व की जनसंख्या 8 अरब लोगों तक पहुंच गई है और 2030 में इसके 8.6 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। विश्व जनसंख्या हर साल लगभग 1.1 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है और हर साल इसमें लगभग 83 मिलियन लोग जुड़ जाते हैं।

अत्यधिक जनसंख्या के कारण हमारी पृथ्वी को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों, कृषि भूमि आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होता है, बुनियादी जरूरतों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिससे संघर्ष और युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, जन्म दर बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ती है। इसके कारण कई पौधे और जानवर विलुप्त होने के कगार पर हैं। खाद्य स्रोतों के अतिउत्पादन, यौन शिक्षा के प्रति जागरूकता आदि के कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके साथ ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों की उचित जानकारी तक पहुंच भी बेहद कम है और इसके प्रभाव व्यापक रूप से दिखाई दे रहे हैं।

जनसंख्या नियंत्रण विधि वह प्रणाली है जिसका उपयोग विश्व में लोगों की संख्या को नियंत्रित करने और बनाए रखने के लिए किया जाता है। जनसंख्या नियंत्रण का मुख्य लाभ सतत और स्वस्थ जीवन बनाए रखना है। अधिक जनसंख्या गरीबी, बेरोजगारी आदि जैसे कई सामाजिक मुद्दों को जन्म देती है। हर साल जनसंख्या में वृद्धि के साथ संसाधनों की खपत भी अपने चरम पर है। जनसंख्या नियंत्रण का उद्देश्य एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण के तरीकों को अपनाने के कुछ प्रमुख फायदे निम्न प्रकार हैं:

लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण इतना अधिक आवश्यक है कि इसके लिए जबरन महिलाओं को विवश किया जाए? समय-समय पर दुनिया के कई देशों से ऐसे मुद्दे सामने आते रहे हैं। 2018 के अंत में, साठ कनाडाई महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें जबरन नसबंदी का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2019 में भी इस तरह के आरोप सामने आए। संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America) में जबरन नसबंदी का अपना भयावह इतिहास है। संयुक्त राज्य अमेरिका में "यूजेनिक" (Eugenic) कानून के तहत बीसवीं सदी में लगभग सत्तर हजार व्यक्तियों की जबरन नसबंदी की गई थी। यूजीनिक्स निम्न जीन वाले लोगों को बच्चे पैदा करने से रोककर जनसंख्या में सुधार करने का छद्म विज्ञान था।

1960 और 1970 के दशक में, चार मूल अमेरिकी महिलाओं में से एक की नसबंदी करवाई गई, 1970 और 1976 के बीच यह आंकड़ा 50 प्रतिशत तक बढ़ गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में जबरन नसबंदी के हालिया मामलों में कैदियों को निशाना बनाया गया। 2004 से 2013 तक कैलिफ़ोर्निया की जेलों में एक चौथाई से नसबंदी सर्जरी कैदियों की सहमति के बिना की गईं।

संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के समान ही भारत और चीन में जबरन जनसंख्या नियंत्रण की रिपोर्टें भी परेशान करने वाली हैं। 2016 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सामूहिक नसबंदी शिविरों में "प्रक्रियाओं के संचालन से पहले अक्सर रोगियों से सूचित सहमति प्राप्त नहीं की जाती है" और सरकार को उन्हें बंद करने का निर्देश दिया। हालाँकि, पिछले साल एक जांच में पाया गया कि ऐसे शिविर 2016 के फैसले से पहले की तरह ही फल-फूल रहे हैं। और 2018 के लिए 'मानवाधिकार प्रथाओं पर अमेरिकी विदेश विभाग' की देश रिपोर्ट में पाया गया कि चीन में "जबरन गर्भपात और नसबंदी" आज भी जारी है। हालाँकि, चीन और भारत में बलपूर्वक जनसंख्या नियंत्रण उपायों के पीछे का कारण अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना है, जिसके कारण देश की प्रगति पर रोक लगती है और संसाधनों की कमी एवं प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसी कारण से चीन ने 1979 में अपनी कुख्यात ‘एक-बाल नीति’ शुरू की थी।

यद्यपि बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व के सामने सबसे अहम मुद्दा बन गया है, लेकिन क्या बढ़ते हुए प्रदूषण के लिए केवल जनसंख्या को जिम्मेदार ठहरना उचित है। क्या इसके लिए जबरन जनसंख्या नियंत्रण मानवीय है? हालांकि,कई मानवाधिकार समूहों का भी मानना है कि केवल जनसंख्या नियंत्रण करके ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से नहीं निपटा जा सकता है, इसके लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। एक अन्य प्रश्न यह उठता है कि क्या अब जनसंख्या को काबू में रखने के लिए वाकई बड़े पैमाने पर जनसंख्या नियंत्रण उपायों की आवश्यकता है अथवा नहीं?

पांचवें 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण' (National Family Health Survey (NFHS-5)) के अनुसार, भारत की 'कुल प्रजनन दर' (Total Fertility Rate (TFR) 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। अब केवल पांच राज्य ऐसे हैं जहां TFR प्रति महिला 2.1 बच्चों की प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर है: बिहार (2.98), मेघालय (2.91), उत्तर प्रदेश (2.35), झारखंड (2.26), और मणिपुर (२.१७)।

आपको बता दें कि एक निश्चित उम्र की महिलाओं द्वारा एक वर्ष के दौरान जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को उस निश्चित उम्र की प्रजनन दर कहते हैं, यह उसी उम्र की महिलाओं की औसत वार्षिक जनसंख्या का अनुपात होती है। सरल शब्दों में, प्रजनन दर एक वर्ष में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या और प्रसव उम्र की पूरी महिला आबादी (वर्ष में 15 से 50 वर्ष की आयु के बीच महिलाओं की औसत संख्या) के बीच का अनुपात है। कुल अवधि प्रजनन क्षमता के विपरीत, प्रजनन दर आंशिक रूप से 15 से 50 वर्ष की आयु के बीच की महिलाओं की आयु संरचना के रुझान पर निर्भर करती है।

NFHS-5 सर्वेक्षण कार्य, मार्च, 2017 तक, 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों के 707 जिलों के लगभग 6.37 लाख नमूना घरों में आयोजित किया गया था, जिसमें जिला स्तर तक अलग-अलग अनुमान प्रदान करने के लिए 7,24,115 महिलाओं और 1,01,839 पुरुषों को शामिल किया गया था।

प्रजनन क्षमता के संबंध में रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं:

* भारत की कुल प्रजनन दर 2 बच्चे प्रति महिला है, जो 2015-16 में 2.2 बच्चों से कम हो गई और वर्तमान में प्रति महिला 2.1 बच्चों के प्रतिस्थापन प्रजनन स्तर से नीचे है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की प्रजनन क्षमता शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की तुलना में औसतन अधिक होती है।

* समय के साथ भारत में TFR में उल्लेखनीय गिरावट आई है। 1992-93 और 2019-21 के बीच, TFR 3.4 बच्चों से घटकर 2.0 बच्चे तक कम हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच TFR 1992-93 में 3.7 बच्चों से घटकर 2019-21 में 2.1 बच्चों पर आ गया है। शहरी क्षेत्रों में TFR 1992-93 में 2.7 बच्चों से घटकर 2019-21 में 1.6 बच्चों तक हो गई।

* रिपोर्ट में आगे पाया गया कि महिलाओं की स्कूली शिक्षा के स्तर के साथ प्रति महिला बच्चों की संख्या में गिरावट आती है। बिना स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं के औसतन 2.8 बच्चे हैं, जबकि 12 या उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं के औसतन 1.8 बच्चे हैं।

* सर्वेक्षण से पहले पांच साल की अवधि में आयु-विशिष्ट प्रजनन दर से पता चलता है कि NFHS-3 से NFHS-5 तक सभी आयु समूहों में प्रजनन क्षमता में गिरावट आई है। 15-19 वर्ष की महिलाओं में प्रजनन क्षमता 90 से घटकर 43 हो गई है; 20-24 वर्ष की महिलाओं के लिए यह 209 से घटकर 165 हो गई है, और 25-29 वर्ष की महिलाओं के लिए यह 139 से घटकर 122 हो गई है।

* इसके साथ ही दो बच्चों के बीच पहले बच्चे के जन्म के बाद से औसत जन्म अंतराल 33 महीने हो गया है।

NFHS-5 रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि समग्र गर्भनिरोधक प्रसार दर 54% से बढ़कर 67% हो गई है। लगभग सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में गर्भ निरोधकों के आधुनिक तरीकों का उपयोग बढ़ गया है।

संदर्भ

चित्र संदर्भ

1. कक्षा में बैठे बच्चे को दर्शाता चित्रण (Pexels)

2. दुनियां की बढ़ती आबादी के ग्राफ को संदर्भित करता एक चित्रण (flickr)

3. स्कूटर में सवार एक भारतीय परिवार को संदर्भित करता एक चित्रण (flickr)

4. चीन के जनसंख्या नियंत्रण पोस्टर को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)

5. नवजात बच्चे के साथ माँ को संदर्भित करता एक चित्रण (Rawpixel)

A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.